作物多倍体形成过程中性状变异的分子机制重大项目

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:2

多倍体植物自交不亲和性研究进展【摘要】本文主要介绍了多倍体植物自交不亲和性研究的最新进展。

文章从自交不亲和性的概念和机制入手,介绍了自交不亲和性的定义和作用机制。

然后,探讨了影响自交不亲和性的因素以及常用的研究方法。

接着,详细讨论了自交不亲和性研究的进展,包括相关研究成果和重要发现。

文章还阐述了自交不亲和性在遗传改良中的应用和意义。

综合全文内容可知,多倍体植物自交不亲和性的研究对于促进植物遗传改良具有重要意义,未来的研究方向可以进一步深入探讨其遗传机制及应用潜力,为农业生产提供更多有益信息。

【关键词】多倍体植物、自交不亲和性、研究、概念、机制、影响因素、方法、遗传改良、重要性、未来研究方向。

1. 引言1.1 多倍体植物自交不亲和性研究进展多倍体植物自交不亲和性是指同一个植物个体的花粉与卵细胞结合时,由于一系列的遗传和生理因素导致的结合失败现象。

自交不亲和性对于植物种群的遗传多样性和进化具有重要意义。

随着对多倍体植物自交不亲和性机制的深入研究,人们逐渐认识到这一现象是由于植物自身对杂交的进化选择所形成的,有助于减少有害基因积累并维持遗传多样性。

针对多倍体植物自交不亲和性的研究,科学家们提出了多种假说和模型来解释其产生的原因,例如半载体效应、基因互作、表观遗传等。

通过遗传学、细胞生物学和分子生物学等技术手段的应用,研究人员逐渐揭示了自交不亲和性的分子机制和调控网络。

自交不亲和性的影响因素也逐渐被揭示,如环境因素、植物生长发育状态等均可能对自交不亲和性发挥作用。

在研究方法方面,包括传统杂交实验、分子标记分析、全基因组测序等技术对于多倍体植物自交不亲和性的研究提供了强大的支持。

自交不亲和性的进展研究为植物遗传改良提供了理论基础和实践应用,有助于培育抗逆性强、产量高的新品种。

未来的研究将继续探讨多倍体植物自交不亲和性的机制与调控,为植物遗传育种提供更深入的理论支持。

2. 正文2.1 自交不亲和性的概念和机制自交不亲和性是指在多倍体植物中由于自交结合特定基因座导致的不育现象。

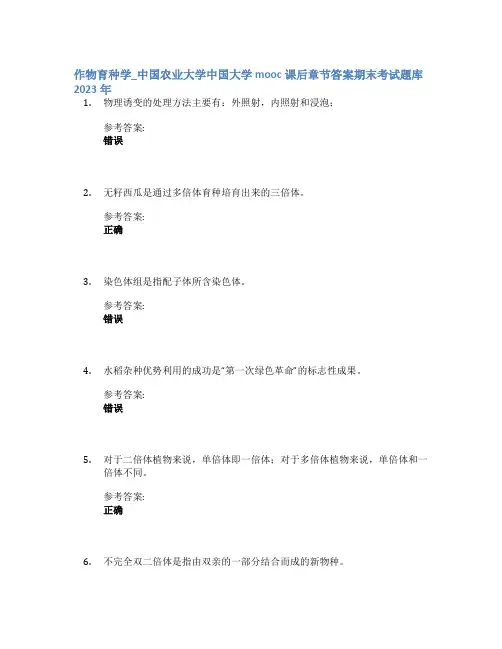

作物育种学_中国农业大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.物理诱变的处理方法主要有:外照射,内照射和浸泡;参考答案:错误2.无籽西瓜是通过多倍体育种培育出来的三倍体。

参考答案:正确3.染色体组是指配子体所含染色体。

参考答案:错误4.水稻杂种优势利用的成功是“第一次绿色革命”的标志性成果。

参考答案:错误5.对于二倍体植物来说,单倍体即一倍体;对于多倍体植物来说,单倍体和一倍体不同。

参考答案:正确6.不完全双二倍体是指由双亲的一部分结合而成的新物种。

参考答案:染色体组7.初级基因库一般包括种内各种材料;次级基因库包括种间材料和近缘野生种;三级基因库包括种间以上材料。

参考答案:正确8.完全双二倍体是指由两个亲本,两套来源和性质不同的结合而形成的,其染色体数目为双亲染色体的总和。

参考答案:染色体组新物种9.杂种染色体加倍克服远缘杂种夭亡和不育的主要方法。

参考答案:正确10.品种是植物分类中的最小单位。

参考答案:错误11.下列分子标记以分子杂交为基础的是参考答案:RFLP12.在作物育种中,分子标记鉴定和选择可以代替田间鉴定和选择。

参考答案:错误13.MAS是指分子标记辅助育种,其依据是分子标记与目标基因的连锁关系。

参考答案:正确14.远缘杂交是指不同种属或亲缘关系更远的植物类型间杂交。

参考答案:正确15.进行分子标记辅助选择需要饱和的分子标记图谱,这是进行MAS育种必备的条件之一参考答案:正确16.PCR扩增程序主要包括:①模板DNA变性,② ,③引物在模板上延伸参考答案:引物与模板退火##%_YZPRLFH_%##引物与模板结合##%_YZPRLFH_%##引物与模板链结合##%_YZPRLFH_%##引物与模板链的结合##%_YZPRLFH_%##引物与模板的结合17.SNP和EST是以为基础的DNA标记。

参考答案:DNA序列分析##%_YZPRLFH_%##DNA测序##%_YZPRLFH_%##DNA sequencing18.分子设计育种是指根据不同作物的具体育种目标,以生物信息学为平台,以和等数据库为基础参考答案:基因组学蛋白组学19.根据识别的层次和手段可将植物的遗传标记分为四类:形态学标记,,生化标记,分子标记。

同源染色体重组和多倍体水稻的研究进展随着科研技术的发展,植物遗传育种领域也迎来了新的突破。

同源染色体重组和多倍体水稻成为了当前研究的热点,以其独特的途径和方法为人们研究植物遗传提供了新的思路和途径。

一、同源染色体重组的研究进展同源染色体重组是指某一个物种的两个不同个体之间,在特定的条件下,染色体的重组和交叉使得后代染色体具有多样性的现象。

同源染色体重组的发生突破了同源染色体之间的空气隔离,无论是通过基因重组还是基因转移,都有可能产生新的基因组组合,进而推动物种的快速演化。

与传统的染色体重组不同,同源染色体重组直接涉及到不同个体间的基因组水平的多向交换和重组,在多倍体物种的研究中尤其重要。

随着分子生物学和生物技术的发展,人们逐渐深入了解了同源染色体重组的本质和机制,并将其用于多种作物植物遗传育种中。

在水稻的研究中,同源染色体重组技术得到了广泛应用。

对于水稻基因组的显性和隐性等性状进行分析和探究,同源染色体重组能够快速地破解植物基因组中的难题。

例如,在水稻的种子颜色和品质等方面,通过同源染色体重组技术的研究和应用,植物育种者可以通过混合和重组不同基因组之间的基因得到新的水稻种类,加速了水稻遗传育种的进程。

另外,在育种和单倍型图构建等方面,同源染色体重组技术同样具有巨大的优势。

例如,在多个水稻基因型之间进行育种时,可以通过同源染色体重组技术对基因在不同染色体之间的过程进行探究,为植物的遗传育种提供了新的思路。

二、多倍体水稻的研究进展多倍体水稻,即由多个水稻倍性基因形成的多倍体水稻,是由于水稻受到高剂量γ-射线、化学物质、细胞电击等多种方式诱导,由一个或多个细胞体产生核和染色体倍增而形成的。

多倍体水稻既有传统水稻的优点,又有高生产力和微量元素含量等优点,因此受到了广泛的关注。

多倍体水稻的研究进展使植物遗传育种得到了巨大的推进。

通过对多倍体水稻的进化分析,人们能够更好地理解其形成机制,进而推进其遗传改良。

水稻杂交优势的遗传机制和分子调控水稻是世界上最重要的粮食作物之一,各国科学家长期以来对其进行大量的研究。

其中一个重要的方向就是水稻杂交育种,因为水稻杂交育种能够大幅度提高水稻产量和品质。

水稻杂交优势是指杂交后所生的后代比亲本具有更高的生长速度、更高的产量和更好的抗病性,这种现象在多种杂交作物中都可以观察到。

水稻杂交优势的遗传机制是个复杂的问题。

早在1920年代就有学者开始研究这个问题,但直到近几十年才有了比较完整的认识。

现在我们知道,水稻杂交优势的遗传机制与两个遗传效应有关:杂种优势和亲和力。

杂种优势所谓杂种优势,是指杂交后所生的后代比亲本具有更高的生长速度、更高的产量和更好的抗病性等性状。

这种现象的存在是由于水稻杂交后导致基因组的重组和重新分配,从而产生了新的基因型,这些新的基因型可能表达更多有利的性状。

具体来说,杂交作物有以下三种杂种优势:一、杂种优势由显性基因产生这种杂种优势是由亲本中的显性基因的相互作用产生的。

在这种情况下,两个亲本中的某些显性基因组合在一起时,会显示出一种和父本和母本都不同的性状。

例如,父本A和母本B中化合物a和b分别控制花色和花形,与之相对应的显性基因为A和B。

当他们杂交后所生的后代AB中,这两个基因组合在一起时能够产生一种新的花样,从而形成杂种优势。

二、杂种优势由隐性基因的露珠效应产生这种杂种优势主要是由隐性基因的露珠效应产生的。

在这种情况下,两个亲本中都有一部分相同的隐性基因,但是杂交后,这些基因得到更好的表达,从而产生新的优质性状。

例如,父本A和母本B中化合物a和b控制着早熟性状,与之相对应的隐性基因为a'和b'。

当他们杂交后所生的后代AB中,这些隐性基因得到了更好的表达,从而产生早熟的优势。

三、杂种优势由超显性基因产生超显性基因与高度多倍化现象有关。

当两个亲本中都有一部分相同的显性基因时,杂交后所生的后代中这些显性基因组合在一起可能会形成超显性基因,从而导致产量优势。

《园艺植物育种学总论》练习题(部分附参考答案)一、名词解释1.保持系:用来给雄性不育系授粉,使每个后代植株继续保持着雄性不育特性的纯合自交系。

2.变异:子代与亲代之间以及各子代个体之间性状不相似的现象。

3.表现型:指所研究的生物性状。

4.播种品质:与种子播种成苗相关的性状,包括发芽率、发芽势、千粒重等指标。

5.产量构成因素:组成产量的因素,称产量构成因素。

例如番茄产量的构成有下列因素: 种植密度,前期产量,单株结果数,单果重等直接影响产量。

6.垂直抗性:又叫转化性抗性,对某些生理小种表现为高抗,对其它的生理小种表现为感病,这种抗病性叫垂直抗性。

7.雌性系:指具有雌性基因,只生雌花不生雄花且能稳定遗传的品系。

8.单倍体植物:细胞内含有该物种配子染色体数目的植物。

9.单交种:两个自交系之间的杂种一代称为单交种。

10.单株选择法:从原始群体中选出优良单株分别编号采种,下一代每个单株的后代分株系播种在选种试验圃内,每一株系种一小区,通常每隔5个或10个株系设一对照区。

根据表现,淘汰不良株系,从当选株系内选择优良单株混合留种。

11.当地种质资源:在当地自然条件和耕作制度下,经过长期培育选择得到的地方品种和当前推广的改良品种。

12.地区性:指每一个品种的生物学特性适应于一定地区生态环境和农业技术要求。

13.电离辐射:辐射通过有机体时,都能直接或间接地产生电离现象,故称为电离辐射。

14.多倍体育种:利用人工诱变或自然变异等,通过细胞染色体组加倍获得多倍体育种材料,用以选育作物新品种的途径。

15.多倍体植物:细胞内含有三个以上染色体组的植物。

16.多父本授粉:即在选定的父本花粉内,掺入少量其他品种甚至包括母本的花粉,然后授于母本花朵柱头上。

17.多亲杂交(多系杂交):多亲杂交是指三个获三个以上的亲本参加的杂交,又称复合杂交或复交。

18.繁殖系数:指种子繁殖的倍数。

在生产上常用单位面积的种子产量与单位面积的用种量之比来表示。

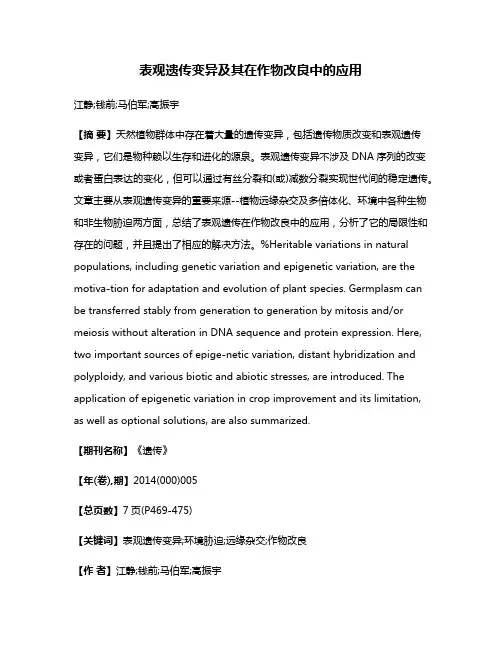

表观遗传变异及其在作物改良中的应用江静;钱前;马伯军;高振宇【摘要】天然植物群体中存在着大量的遗传变异,包括遗传物质改变和表观遗传变异,它们是物种赖以生存和进化的源泉。

表观遗传变异不涉及DNA序列的改变或者蛋白表达的变化,但可以通过有丝分裂和(或)减数分裂实现世代间的稳定遗传。

文章主要从表观遗传变异的重要来源--植物远缘杂交及多倍体化、环境中各种生物和非生物胁迫两方面,总结了表观遗传在作物改良中的应用,分析了它的局限性和存在的问题,并且提出了相应的解决方法。

%Heritable variations in natural populations, including genetic variation and epigenetic variation, are the motiva-tion for adaptation and evolution of plant species. Germplasm can be transferred stably from generation to generation by mitosis and/or meiosis without alteration in DNA sequence and protein expression. Here, two important sources of epige-netic variation, distant hybridization and polyploidy, and various biotic and abiotic stresses, are introduced. The application of epigenetic variation in crop improvement and its limitation, as well as optional solutions, are also summarized.【期刊名称】《遗传》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】7页(P469-475)【关键词】表观遗传变异;环境胁迫;远缘杂交;作物改良【作者】江静;钱前;马伯军;高振宇【作者单位】浙江师范大学化学与生命科学学院,金华321004; 中国水稻研究所,水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006;中国水稻研究所,水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006;浙江师范大学化学与生命科学学院,金华 321004;中国水稻研究所,水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006【正文语种】中文1942年, Waddington[1]提出了 epigenetics一词,由于它不符合经典的孟德尔遗传规律, 当时定义为“基因与环境互作导致的表型”。

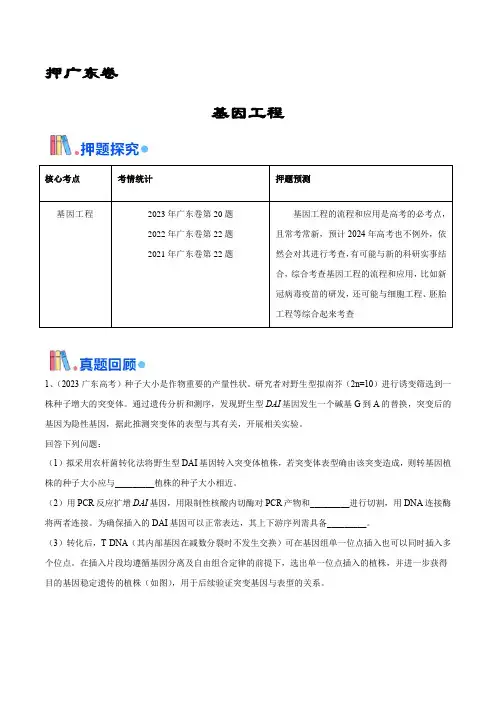

押广东卷基因工程1、(2023广东高考)种子大小是作物重要的产量性状。

研究者对野生型拟南芥(2n=10)进行诱变筛选到一株种子增大的突变体。

通过遗传分析和测序,发现野生型DAI基因发生一个碱基G到A的替换,突变后的基因为隐性基因,据此推测突变体的表型与其有关,开展相关实验。

回答下列问题:(1)拟采用农杆菌转化法将野生型DAI基因转入突变体植株,若突变体表型确由该突变造成,则转基因植株的种子大小应与_________植株的种子大小相近。

(2)用PCR反应扩增DAI基因,用限制性核酸内切酶对PCR产物和_________进行切割,用DNA连接酶将两者连接。

为确保插入的DAI基因可以正常表达,其上下游序列需具备_________。

(3)转化后,T-DNA(其内部基因在减数分裂时不发生交换)可在基因组单一位点插入也可以同时插入多个位点。

在插入片段均遵循基因分离及自由组合定律的前提下,选出单一位点插入的植株,并进一步获得目的基因稳定遗传的植株(如图),用于后续验证突变基因与表型的关系。

①农杆菌转化T0代植株并自交,将T1代种子播种在选择培养基上,能够萌发并生长的阳性个体即表示其基因组中插入了_________。

②T1代阳性植株自交所得的T2代种子按单株收种并播种于选择培养基,选择阳性率约_________%的培养基中幼苗继续培养。

③将②中选出的T2代阳性植株_________(填“自交”、“与野生型杂交”或“与突变体杂交”)所得的T3代种子按单株收种并播种于选择培养基,阳性率达到_________%的培养基中的幼苗即为目标转基因植株。

为便于在后续研究中检测该突变,研究者利用PCR扩增野生型和突变型基因片段,再使用限制性核酸内切酶X切割产物,通过核酸电泳即可进行突变检测,相关信息见下,在电泳图中将酶切结果对应位置的条带涂黑_________。

2、(2022广东高考)“绿水逶迤去,青山相向开”大力发展低碳经济已成为全社会的共识。

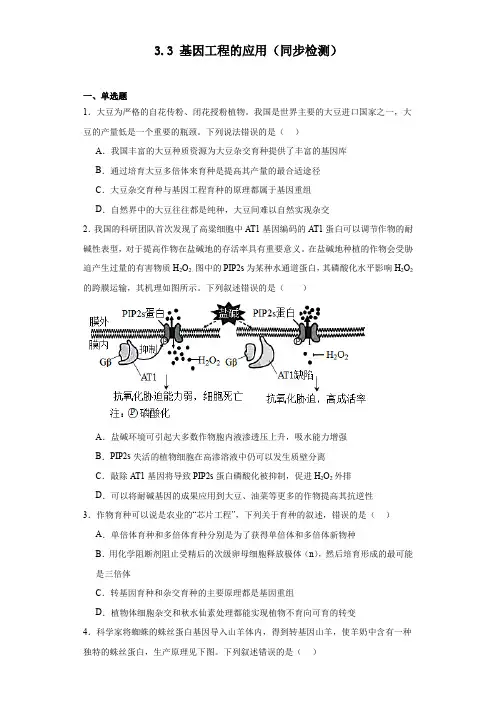

3.3 基因工程的应用(同步检测)一、单选题1.大豆为严格的自花传粉、闭花授粉植物。

我国是世界主要的大豆进口国家之一,大豆的产量低是一个重要的瓶颈。

下列说法错误的是()A.我国丰富的大豆种质资源为大豆杂交育种提供了丰富的基因库B.通过培育大豆多倍体来育种是提高其产量的最合适途径C.大豆杂交育种与基因工程育种的原理都属于基因重组D.自然界中的大豆往往都是纯种,大豆间难以自然实现杂交2.我国的科研团队首次发现了高粱细胞中A T1基因编码的A T1蛋白可以调节作物的耐碱性表型,对于提高作物在盐碱地的存活率具有重要意义。

在盐碱地种植的作物会受胁迫产生过量的有害物质H2O2.图中的PIP2s为某种水通道蛋白,其磷酸化水平影响H2O2的跨膜运输,其机理如图所示。

下列叙述错误的是()A.盐碱环境可引起大多数作物胞内液渗透压上升,吸水能力增强B.PIP2s失活的植物细胞在高渗溶液中仍可以发生质壁分离C.敲除AT1基因将导致PIP2s蛋白磷酸化被抑制,促进H2O2外排D.可以将耐碱基因的成果应用到大豆、油菜等更多的作物提高其抗逆性3.作物育种可以说是农业的“芯片工程”,下列关于育种的叙述,错误的是()A.单倍体育种和多倍体育种分别是为了获得单倍体和多倍体新物种B.用化学阻断剂阻止受精后的次级卵母细胞释放极体(n),然后培育形成的最可能是三倍体C.转基因育种和杂交育种的主要原理都是基因重组D.植物体细胞杂交和秋水仙素处理都能实现植物不育向可育的转变4.科学家将蜘蛛的蛛丝蛋白基因导入山羊体内,得到转基因山羊,使羊奶中含有一种独特的蛛丝蛋白,生产原理见下图。

下列叙述错误的是()A.图中的核供体细胞来自雌羊B.导入了蛛丝蛋白基因的核供体细胞不需要进行传代培养C.形成重组细胞时来自核供体细胞的调节蛋白全部被卵细胞质中的蛋白因子替换D.为获得更多转基因山羊,可对早期胚胎进行胚胎分割5.科学家运用基因工程技术,将人凝血因子基因导入山羊的DNA中,培育出羊乳腺生物反应器,使羊乳汁中含有人凝血因子。

多倍体植物自交不亲和性研究进展多倍体植物自交不亲和性是指同一植物个体内不同染色体组合的多倍体植物,在进行自交(或近交)杂交时所表现出的生殖障碍性状。

自交不亲和性已经被证明是多倍体植物及其重要农作物中一个普遍存在的现象。

自交不亲和性不仅对植物的育种改良和遗传改良提出了严峻挑战,而且对生物多样性保护和遗传资源的利用也提出了不小的困难。

对多倍体植物自交不亲和性的研究成为了植物科学领域中一个备受关注的研究领域。

本文将对多倍体植物自交不亲和性的研究进展进行综述,探讨其发展历程和未来研究方向。

多倍体植物自交不亲和性研究的历史可以追溯到20世纪初。

最早关于自交不亲和性的描述可以追溯到1908年H. Jernikie对玉米(Zea mays)自交不亲和性的观察。

其后,上世纪50年代到70年代,国内外许多植物遗传学家陆续报道了番茄(Lycopersicon esculentum)、小麦(Triticum aestivum)、马铃薯(Solanum tuberosum)和烟草(Nicotiana tabacum)等植物自交不亲和性现象。

自交不亲和性的机制主要包括植物生殖生物学和遗传学两方面。

植物生殖生物学方面的研究发现,自交不亲和性是由于花器官在发育过程中受到一系列影响而导致的。

花粉发育异常,花粉萌发受阻,花粉粘附不良等都可能会引起自交不亲和性。

遗传学研究发现,自交不亲和性是由于植物杂合体内的一组特定基因导致的。

这些基因可能参与了植物的花粉形成、发育或者花粉管生长的一系列过程。

自交不亲和性的机制复杂而多样,需要综合运用生理学、生态学、分子生物学等多学科的方法进行深入研究。

近年来,随着分子生物学和生物技术的发展,研究者们对多倍体植物自交不亲和性的研究也取得了一些进展。

分子标记技术的应用使研究者们能够快速、高效地鉴定自交不亲和性相关基因。

基于关联分析和QTL定位,目前已经发现了一些与自交不亲和性相关的候选基因,如编码花粉萌发和花粉管生长相关的基因,编码花粉颗粒表面蛋白的基因等。

多倍体植物自交不亲和性研究进展多倍体植物是指拥有两个或多个完整染色体组的植物,其由多倍体胚发育而成。

与单倍体植物相比,多倍体植物具有许多独特的特征和性状,例如生长速度较快、抗逆性强等。

多倍体植物的自交系数往往较低,导致其自我繁殖能力受限,对于多倍体植物的自交不亲和性的研究具有重要意义。

本文将介绍多倍体植物自交不亲和性的研究进展。

多倍体植物的自交不亲和性是指同一多倍体个体之间的自交常常导致后代的生长发育异常或不育现象。

许多早期的研究表明,多倍体植物的自交不亲和性与遗传因素密切相关。

蕉桃等多倍体植物的不育可能与基因组失配有关。

多倍体植物中的重复基因会导致基因表达异常,进而影响生长发育和生殖过程。

遗传因素在多倍体植物自交不亲和性中起着关键作用。

近年来,随着高通量测序技术的发展,研究人员能够更深入地揭示多倍体植物自交不亲和性的分子机制。

研究人员通过对拟南芥等模式植物进行基因组学研究,发现多倍体植物自交不亲和性与DNA甲基化水平的变化密切相关。

DNA甲基化是一种重要的表观遗传修饰,可以调控基因的表达。

研究发现,多倍体植物自交不亲和性相关基因的甲基化水平在自交过程中发生变化,可能导致基因表达异常。

研究人员还发现了一些调控自交不亲和性的关键基因,例如DECREASED APOMICTIC SEED FORMATION 1 (DAS1)和1-AMINOCYCLOPROPANE-1-CARBOXYLATE SYNTHASE 5 (ACS5)等。

多倍体植物自交不亲和性的研究还涉及植物的生理和生化过程。

一些研究表明,多倍体植物的自交不亲和性可能与花粉管的生长异常有关。

花粉管的生长是授粉与受精的关键过程,如果花粉管在生长过程中遇到阻碍,就会导致受精异常,从而影响后代的发育。

植物中一些特定的代谢途径和信号通路也可能参与多倍体植物自交不亲和性的调控过程,例如脂质代谢、激素信号、氧化还原状态等。

多倍体植物自交不亲和性的研究取得了一定的进展。

一、填空一、凡体细胞中具2个以上染色体组的植物便称为(多倍体)。

二、由2个或2个以上不同染色体组所形成的多倍体称(异缘多倍体)。

3、染色体加倍是取得多倍体的大体环节,目前应用最一般且有效的是用(秋水仙碱)处置。

4、含有2组以上同一染色体组的个体称为(同源多倍体)。

五、(花药或花粉粒培育)这是目前人工取得单倍体最简单有效的方式。

二、问答题一、自交和异交的遗传效应各表此刻哪几方面?参考答案:从作物育种的角度来明白得,自交的遗传效应有3个方面(1).自交使纯合基因型维持不变(2).自交使杂合基因型的后代发生性状分离(3).自交引发后代生活力衰退异交的遗传效应(1).异交形成杂合基因型(2).异交增强后代的生活力二、作物品种依照个体和群体的遗传特点可分为几类(列表说明)?参考答案: (三)群体品种(population cultivar)其大体特点是遗传基础比较复杂,群体内植株基因型有必然程度的杂合性和/或异质性。

因作物种类和组成方式的不同,群体品种包括以下四类: 1.异花授粉作物的自由授粉品种自由授粉品种在种植时,品种内植株间随机授粉,也常和临近的异品种授粉。

如此由杂交、自交和姊妹交产生的后代,是一种特殊的异质杂合群体,但维持着一些本品种的要紧特点特性,能够区别于其他品种。

玉米、黑麦等异花授粉作物的很多地址品种都是自由授粉品种,或称开放授粉品种。

2.异花授粉作物的综合品种(synthetic cultivar) 是由一组通过挑选的自交系采纳人工操纵授粉和在隔离区多代随机授粉组成的遗传平稳群体。

这是一种特殊的异质杂合群体,个体基因型杂合,个体间基因型异质,但有一个或多个代表本品种特点的性状。

3.自花授粉作物的杂交合成群体(composite-cross population) 是用自花授粉作物的两个以上的自交系品种杂交后繁衍出的、分离的混合群体,将其种植在特殊环境中,要紧靠自然选择的作用促使群体发生遗传变异,并期望在后代中这些遗传变异不断增强,慢慢形成一个较稳固的群体。

作物学报 ACTA AGRONOMICA SINICA 2017, 43(2): 157 170/ISSN 0496-3490; CODEN TSHPA9E-mail: xbzw@本研究由国家重点研发计划专项(2016YFD0100300)资助。

The Principal Investigator was supported by the National Research and Development Program (2016YFD0100300).*通讯作者(Corresponding author): 张学勇, E-mail: zhangxueyong@Received(收稿日期): 2016-09-22; Accepted(接受日期): 2016-11-03; Published online(网络出版日期): 2016-11-18. URL: /kcms/detail/11.1809.S.20161118.1356.002.htmlDOI: 10.3724/SP.J.1006.2017.00157作物驯化和品种改良所选择的关键基因及其特点张学勇1,* 马 琳1 郑 军21中国农业科学院作物科学研究所, 北京 100081; 2山西省农业科学院小麦研究所, 山西临汾 041000摘 要: 近15~20年作物基因组学迅速发展, 特别是第2代测序技术的普及, 显著降低了测序成本, 使单核苷酸多态性(SNP)分析和单元型区段(也称单倍型区段)分析渗透到生命科学的各个领域, 对系统生物学、遗传学、种质资源学和育种学影响最为深刻, 使其进入基因组学的全新时代。

一批驯化选择基因的克隆, 特别是对一些控制复杂性状形成的遗传基础及其调控机制的解析, 更清晰地揭示了作物驯化和品种改良的历史, 提升了人们对育种的认知, 推动育种方法的改进。

驯化和育种既有相似之处, 也存在明显的差异。

驯化选择常常发生在少数关键基因或位点, 对基因的选择几乎是一步到位; 而现代作物育种虽然只有100年左右的历史, 但其对基因组影响更为强烈, 是一些重要代谢途径不断优化的过程。

《异源三倍体在芸苔属多倍体形成中的作用及其发生机制的研究》篇一摘要随着生物科技的不断进步,芸苔属多倍体形成及其中所涉及的三倍体结构日益受到研究者的关注。

本文以异源三倍体为研究对象,深入探讨了其在芸苔属多倍体形成中的作用及其发生机制。

通过实验研究及文献分析,本文旨在为多倍体植物育种和农业生产提供新的理论支持。

一、引言芸苔属是一类重要的农作物种类,因其适应性强、品质优良等优点而被广泛种植。

在长期的进化过程中,多倍体芸苔的种质资源十分丰富。

其中,异源三倍体作为芸苔属多倍体的重要构成部分,对其种质资源的发展具有重要意义。

因此,本文将从异源三倍体的作用和发生机制两个方面展开研究。

二、异源三倍体在芸苔属多倍体形成中的作用异源三倍体在芸苔属多倍体形成中起着关键作用。

首先,异源三倍体的形成能够增加基因多样性,提高植物的抗逆性、抗病性等优良性状。

其次,异源三倍体的形成有助于植物在复杂多变的环境中生存和繁衍。

此外,异源三倍体的出现还可能产生新的物种和新的遗传组合,为植物育种提供丰富的种质资源。

三、异源三倍体的发生机制异源三倍体的发生机制主要包括染色体加倍和杂交两种途径。

染色体加倍过程中,植物细胞在分裂过程中发生染色体复制错误或分裂周期紊乱,导致染色体数目加倍,进而形成异源三倍体。

而杂交途径则是通过不同基因型的芸苔属植物进行杂交,产生的后代因染色体数目的不同而形成异源三倍体。

四、实验研究为了进一步探讨异源三倍体的发生机制及其在芸苔属多倍体形成中的作用,我们进行了以下实验研究:1. 染色体加倍实验:通过模拟植物细胞分裂过程中的染色体复制错误和分裂周期紊乱等过程,探究染色体加倍途径对异源三倍体形成的影响。

2. 杂交实验:选择不同基因型的芸苔属植物进行杂交,观察后代的染色体数目和基因型变化,探究杂交途径对异源三倍体形成的作用。

3. 基因组分析:通过对异源三倍体的基因组进行分析,研究其基因多样性和遗传特性,进一步揭示其在多倍体形成中的作用。

“作物多倍体形成过程中性状变异的分子机制”重大项目指南

在自然界中,多倍化是普遍存在的一种生物学现象,是物种演化的重要驱动力,多倍体形成过程在植物进化和物种形成中发挥了重要作用。

多倍化研究已经成为当前进化生物学、遗传学和基因组学领域的研究热点。

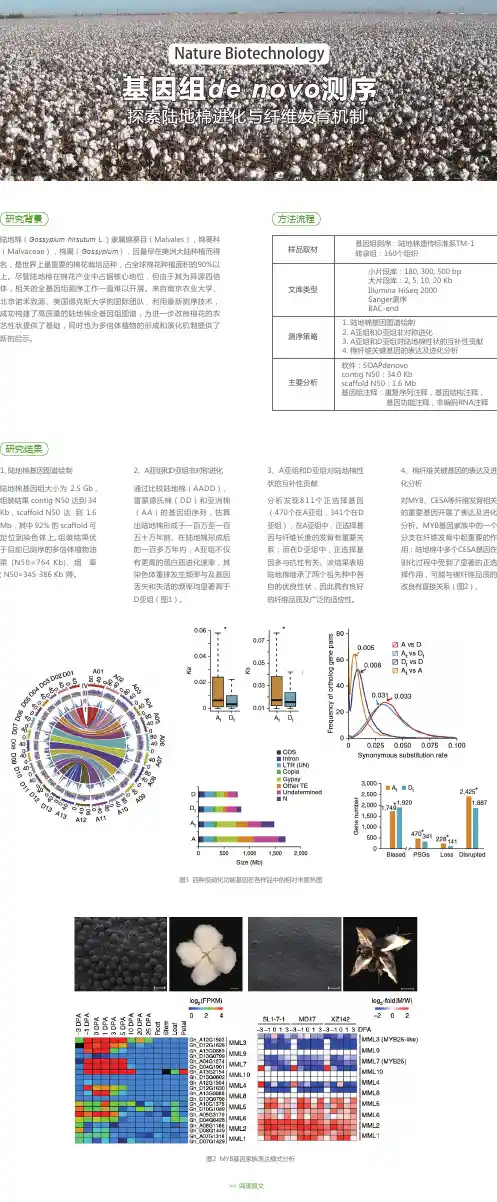

目前在农业生产中,主要农作物都是多倍体,如小麦为异源六倍体、棉花和油菜为异源四倍体、甘薯为同源六倍体,而水稻和玉米为二倍体化的古多倍体。

作物在多倍体形成过程中经常出现一些性状变异,产生新的表型,使其更适合自身或农业生产的需要。

其中最为突出的就是生物量和适应性的变化。

例如,芸薹属的生物量优势和棉花的纤维优势;小麦在形成六倍体后适应性大大增强,在全世界各地广泛种植。

因此开展作物多倍体形成过程研究,不仅对揭示多倍体形成过程中性状变异的分子机制具有重要科学意义,还将为培育作物新品种提供理论和技术基础。

一、科学目标

选择一种典型的多倍体作物为研究对象,综合利用分子生物学、基因组学、蛋白组学、农学和生物信息学等多学科的交叉手段,从基因组变异、基因表达变化与功能改变和表观遗传变异三个层面,深入研究多倍体作物形成过程中与生产力(生物量)、适应性密切相关的重要农艺性状变异,阐明异源多倍体作物特有新性状变异产生的分子机制,为作物遗传改良提供新的思路和育种技术。

二、研究内容

(一)多倍体作物形成过程中基因组变异及其机制。

(二)多倍体作物重要性状变异的分子基础和基因表达调控。

(三)多倍体作物新性状产生的表观遗传调控。

三、资助期限 5年(2013年1月至2017年12月)

四、资助经费 1500万元

五、申请注意事项

1. 申请人应当认真阅读本项目指南和通告,不符合项目指南和通告的申请项目不予受理。

2. 申请书的附注说明选择“作物多倍体形成过程中性状变异的分子机制”(以上选择不准确或未选择的项目申请不予受理)。

3. 本项目要求项目申请人围绕核心科学问题,按三个研究内容设置3个课题,3个课题要紧紧围绕“多倍体形成过程中性状变异的分子机制”这一主题开展深入、系统研究,课题间要有紧密和有机联系,研究内容互补,充分体现合作与材料、数据的共享。

4. 本项目不受理不以作物为研究对象的申请。

5. 项目整体申请课题设置不超过3个,项目承担单位数合计不超过3个。

6. 本项目由生命科学部和信息科学部联合提出,由生命科学部负责受理。