β-内酰胺酶抑制剂

- 格式:ppt

- 大小:923.00 KB

- 文档页数:3

β-内酰胺酶抑制剂 -复方替卡西林〖药物名称〗: 复方替卡西林〖别名〗: 替卡西林-克拉维酸钾,替门丁,特美汀 Timentin〖英文名〗: Ticarcillin Sodium and Potassium Clavulanate〖药品说明〗: 粉针剂3.1g(替卡西林3g,克拉维酸钾0.1g),3.2g(替卡西林3g,克拉维酸钾0.2g)。

〖功用主治〗:替卡西林是一种具广谱杀菌作用的青霉素,克拉维酸是一种不可逆的、强力的b-内酰胺酶抑制剂。

许多革兰氏阴性和阳性细菌能够产生b-内酰胺酶,该酶可将某些青霉素破坏,影响其效应,克拉维酸钾可阻断这些酶类的作用,破坏细菌的防御机制,从而增加细菌对本抗菌素之敏感性。

克拉维酸钾本身仅有少许的抗菌作用,与替卡西林合并制成特美汀后,成为一种具有广谱抗菌作用的药物,适合于治疗广泛的细菌感染。

微生物学本药具有广谱杀菌作用,对下列细菌有效。

革兰氏阳性需氧菌葡萄球菌属(包括金黄色葡萄球菌及表皮葡萄球菌),链球菌属(包括粪链球菌) ;革兰氏阳性厌氧菌消化球菌属,消化链球菌,梭状芽孢杆菌,真菌属;革兰氏阴性需氧菌大肠杆菌,嗜血杆菌属,卡它布兰汉氏球菌,克雷伯氏菌属,变形菌属,假单胞菌属(包括绿脓杆菌),沙雷氏菌属,枸椽酸杆菌属,乙酸钙不动杆菌属,小肠结肠炎耶尔森氏菌;革兰氏阴性厌氧菌拟杆菌属,梭形杆菌属,韦荣氏球菌属。

用于敏感菌所致感染,如泌尿道感染、下呼吸道感 D969染、骨关节和皮肤软组织感染及菌血症等。

〖用法用量〗: 用前需做皮试。

静脉注射剂量按替卡西林计,成人12g~18g/日,4~6次/日。

儿童每日200mg~300mg/kg,4~6次/日。

用药过量可以使用血液透析法将本药排出体循环。

用药须知静脉输注先将小瓶中的无菌粉末溶于大约5 mL(800 mg小瓶)或10 mL(1.6-3.2 g小瓶)溶剂中,再稀释加入输注液容器中。

下述为推荐使用的输注液量(本药应与射用水或≤5%葡萄糖静脉输注液混合制成输注液给药)本药1.6 g与50 mL注射用水或100 mL葡萄糖静脉输注液混合;或本药3.2 g与100 mL注射用水或100-150 mL葡萄糖静脉输注液混合。

详解β-内酰胺类抗生素和β - 内酰胺酶抑制剂详解β - 内酰胺类抗生素和β -内酰胺酶抑制剂一、概述革兰阴性菌是我国细菌感染性疾病最常见的病原体。

近年来,革兰阴性菌对β - 内酰胺类抗生素的耐药性不断增加,最重要的耐药机制是细菌产生各种β -内酰胺酶。

β- 内酰胺酶抑制剂能够抑制大部分β-内酰胺酶,恢复β - 内酰胺类抗生素的抗菌活性。

因此,β - 内酰胺类抗生素/ β- 内酰胺酶抑制剂合剂在临床抗感染中的地位不断提升,已成为临床治疗多种耐药细菌感染的重要选择。

目前我国临床使用的β -内酰胺类抗生素/ β-内酰胺酶抑制剂合剂的种类和规格繁多,临床医师对该类合剂的特点了解不够,临床不合理使用问题较突出。

为规范β -内酰胺类抗生素/ β-内酰胺酶抑制剂合剂的临床应用,延缓其耐药性的发生和发展,特制定本共识。

二、主要β -内酰胺酶及β - 内酰胺酶抑制剂β- 内酰胺酶是由细菌产生的能水解β - 内酰胺类抗生素的一大类酶。

β -内酰胺酶种类繁多,有多种分类方法,最主要的分类方法有根据β -内酰胺酶的底物、生化特性及是否被酶抑制剂所抑制的功能分类法(Bush 分类法),将β - 内酰胺酶分为青霉素酶、广谱酶、超广谱β -内酰胺酶、头孢菌素酶和碳青霉烯酶等;根据β - 内酰胺酶末端的氨基酸序列特征的分子生物学分类法(Ambler 分类法),将β - 内酰胺酶分为丝氨酸酶和金属酶。

目前引用较多的是基于上述 2 种方法建立的分类方法。

超广谱β - 内酰胺酶(ESBLs)是由质粒介导的能水解青霉素类、头孢菌素及单环酰胺类等β -内酰胺类抗生素的β - 内酰胺酶,其对碳青霉烯类和头霉素类水解能力弱。

这类酶可被β - 内酰胺酶抑制剂如克拉维酸、舒巴坦及他唑巴坦等抑制。

ESBLs主要由肠杆菌科细菌产生,以肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、变形杆菌最为常见。

到目前为止,全世界共发现了200 余种ESBLs。

根据编码基因的同源性,ESBLs可分为TEM型、SHV型、CTX-M型、OXA型和其他型共5 大类型。

β内酰胺酶抑制剂的差别

2014-06-18

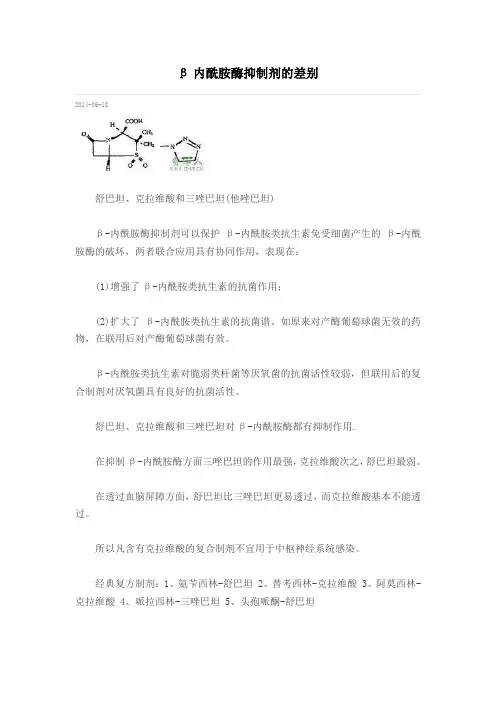

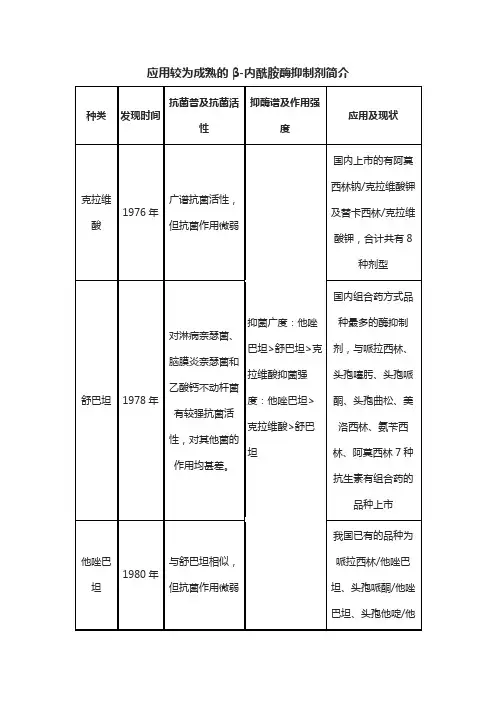

舒巴坦、克拉维酸和三唑巴坦(他唑巴坦)

β-内酰胺酶抑制剂可以保护β-内酰胺类抗生素免受细菌产生的β-内酰胺酶的破坏,两者联合应用具有协同作用,表现在:

(1)增强了β-内酰胺类抗生素的抗菌作用;

(2)扩大了β-内酰胺类抗生素的抗菌谱。

如原来对产酶葡萄球菌无效的药物,在联用后对产酶葡萄球菌有效。

β-内酰胺类抗生素对脆弱类杆菌等厌氧菌的抗菌活性较弱,但联用后的复合制剂对厌氧菌具有良好的抗菌活性。

舒巴坦、克拉维酸和三唑巴坦对β-内酰胺酶都有抑制作用.

在抑制β-内酰胺酶方面三唑巴坦的作用最强,克拉维酸次之,舒巴坦最弱。

在透过血脑屏障方面,舒巴坦比三唑巴坦更易透过,而克拉维酸基本不能透过。

所以凡含有克拉维酸的复合制剂不宜用于中枢神经系统感染。

经典复方制剂:1、氨苄西林-舒巴坦 2、替考西林-克拉维酸 3、阿莫西林-克拉维酸 4、哌拉西林-三唑巴坦 5、头孢哌酮-舒巴坦。

β-内酰胺酶及其抑制剂简介抗菌药是指能抑制或杀灭细菌,用于预防和治疗细菌性感染的药物。

抗菌药包括人工合成抗菌药(喹诺酮类等)和抗生素。

抗生素(antibiotics)是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。

现临床常用的抗生素有微生物培养液中提取物以及用化学方法合成或半合成的化合物。

随着抗生素药物使用的大量普及,抗生素耐药形势也日趋严峻。

抗生素耐药的主要机制为产生β-内酰胺酶。

β-内酰胺酶依据分子结构中氨基酸序列差异可主要分为两类,分别是以丝氨酸为活性位点的A、C、D类,还有以金属离子为活性位点的B(金属酶)类。

病原菌产生β-内酰胺酶,致使一些药物β-内酰胺环水解而失活,是病原菌对一些常见的β-内酰胺类抗生素(青霉素类、头孢菌素类)耐药的主要方式。

随着β-内酰胺酶的泛滥,一些β-内酰胺酶抑制剂应运而生。

β-内酰胺酶抑制剂是一类β-内酰胺类药物,可与β-内酰胺酶发生牢固的结合而使酶失活,和其他抗生素联用可增强其抗菌活性,减少其用量。

在治疗微生物感染时,常将β-内酰胺类抗生素与β-内酰胺酶抑制剂联用,治疗效果显著。

本文将对β-内酰胺酶及当前常用的抑制剂(克拉维酸钾、舒巴坦、他唑巴坦)的作用特点作简要介绍,以便于临床医生在应用这类药物时的选择β-内酰胺酶分类根据Bush2-Jacoby-Medeiros的分类法, β-内酰胺酶以底物谱和抑制剂不同分为4组,按各自的氨基酸和核苷酸序列属于A、B、C、D 4 类(表1) 。

第1组是不被克拉维酸抑制的头孢菌素酶,分子类别属于C类,本组酶大部分由染色体介导,也可由质粒介导。

第 2 组β-内酰胺酶数目最多,可被克拉维酸抑制,多由质粒介导。

本组酶根据对青霉素、头孢菌素、肟类β-内酰胺抗生素,邻氯西林、羧苄西林和碳青霉烯类的水解活性分属2a 、2b 、2be 、2c 、2d 、2e 6 个亚组,最近发现的不能被克拉维酸抑制的TEM 型酶和染色体介导的A 类碳青霉烯酶分别属于2br 和2f个亚组,除2d的分子类别为D类,其余各亚组均为类。

β内酰胺酶抑制剂复方制剂点评标准

1.抑菌效果:该药物是否能有效地抑制革兰氏阴性菌的生长和繁殖,对感染的病原体是否具有杀菌作用,是评价该药物的重要指标。

2. 药效持续时间:药物的持续时间是评价其有效性的重要指标。

该药物是否能够在治疗期间维持其抗菌活性,对预防感染复发具有重要意义。

3. 不良反应:药物的不良反应是评价其安全性的重要指标。

该药物是否存在严重的不良反应,如过敏反应和肝肾功能异常等,需要被高度关注。

4. 药物相互作用:该药物是否有与其他药物相互作用的可能性,对患者的治疗方案需要进行合理调整。

5. 用药方便性:该药物的用药方便性也是评价其临床应用价值的重要指标。

该药物的用法是否简便、易于操作,是否需要特殊的药物配制等,都需要被考虑到。

总之,评价β内酰胺酶抑制剂复方制剂的标准应当综合考虑其抑菌效果、持续时间、安全性、药物相互作用以及用药方便性等多个方面。

同时,需要注意该药物的临床应用需要在医生的指导下进行。

- 1 -。