启蒙运动之德国

- 格式:ppt

- 大小:3.86 MB

- 文档页数:10

启蒙运动与德国的文化民族主义邢来顺提要:启蒙运动在德国的发展呈现理性思考与民族情感交融的特点,这种特点使启蒙时期德国思想文化领域呈现浓烈的民族情感。

启蒙运动早期德国思想文化界的成就奠定了德意志民族的文化自信;启蒙运动盛期,德意志民族意识更加浓烈,出现了文化民族主义倾向;18世纪末19世纪初,德国启蒙运动进入最后的/启蒙浪漫主义0阶段,文化民族主义形成一种思潮。

关键词:启蒙运动德国文化民族主义作者邢来顺,男,华中师范大学历史文化学院教授、博士生导师。

(武汉430079)众所周知,启蒙运动是一场时间上起止于17世纪末到19世纪初,¹空间上源于英国,盛于法国,再波及到欧洲其他国家的思想文化运动。

这一运动以英国经验主义哲学和法国理性主义哲学为思想基础,高举理性、宽容、进步的大旗,极大地冲击了教会的宗教说教和封建专制制度,使人类步入了/理性时代0。

18世纪上半期,随着启蒙运动从英、法向整个欧洲的扩散,德国思想文化界的精英们也汇入启蒙运动的洪流之中。

但是,德国的启蒙运动有自己的特点。

这种特点体现为,一方面,它高扬理性、宽容、进步等启蒙思想大旗,从迷信和传统中解放出来,另一方面,它还针对德国分裂落后的现状,将启蒙运动的理性思考与民族情感融合起来,在宣扬理性等启蒙观念的同时,伴之以浓烈的民族情感,最终形成了启蒙思想与德意志民族意识的共生。

由于这样一个特点,启蒙运动在德国的发展过程也成了德意志民族意识在文化领域逐渐成长的过程,它不仅构建起德意志民族的自信,而且最终催生了德意志的文化民族主义。

一、启蒙运动早期德意志民族文化自信的构建17世纪开始,特别是路易十四时代,法国国势强盛,法国文化也因此而繁荣,成为受欧洲各国追捧的强势文化。

德国也不例外。

当时的德国媚法之风盛行,法国文化的痕迹随处可见,整个社会上层无不热衷于法国的生活方式和文化。

人们几乎无一例外地讲法语、写法文、吃法国大餐、跳法国舞、大修法国式建筑。

德国的启蒙运动在哲学上有着深远的影响,其发展历程可以追溯到17世纪下半叶。

当时,德国正逐渐从三十年战争的浩劫中复苏,市民阶级逐渐意识到自己的力量。

随着市民文学在艰难中发展,到了18世纪中叶,它终于取代了封建宫廷文学的统治地位,德国文学由此开始了一个崭新的历史阶段。

德国的启蒙运动是在先进的英国和法国的影响下兴起的,它与其他国家的启蒙运动具有共同的性质和目的。

然而,由于德国政治经济的落后,这场运动主要限于意识形态领域,并未直接在政治和国家领域公开批判封建势力。

德国的启蒙主义者更多地致力于确立符合理性的道德观念,并希望通过启蒙教育使所有人,包括封建贵族,都能按照新的道德准则行事。

在哲学上,德国的启蒙运动以莱布尼茨及其继承者沃尔夫为代表。

他们掀起了一场启蒙运动内部的大争论。

1744年,他们在不来梅创办了月刊《理智和机智的娱乐新论》,这标志着启蒙运动的新发展。

德国的启蒙运动发展了一种与法国“理性主义”不同的“浪漫主义”哲学思维,这是启蒙运动后期的重要发展。

这种哲学思维强调对个体的深入理解和尊重,对自然和传统的尊重,以及对人类情感的重视。

总的来说,德国的启蒙运动为现代哲学、文学、艺术乃至政治思想打下了坚实的基础,对后世产生了深远的影响。

启蒙运动在欧洲各国的不同表现和影响欧洲启蒙运动是18世纪时期一场生机勃勃的知识大革命,它以批判理性、反对迷信和封建专制为核心,对欧洲各国的政治、社会、文化产生了广泛而深远的影响。

然而,启蒙运动在不同的国家以不同的形式和方式展现出来,并对各国产生了不同的影响。

本文将就启蒙运动在英国、法国和德国等国家的主要表现及其影响展开论述。

英国是启蒙运动的发源地之一,该国的启蒙运动主要集中在文学和法律领域。

伦敦是英国启蒙运动的中心城市,那里聚集了一批不同领域的启蒙思想家和作家。

著名的启蒙作家弗朗西斯·培根和约翰·洛克在英国启蒙运动中发挥了重要作用。

培根通过他的著作《新工具》提倡理性思维和实证主义,对英国科学的发展有着深远的影响。

洛克则通过他的著作《人类理解论》、《政府论》等,为英国启蒙运动注入了反对专制主义和倡导自由平等的思想。

英国启蒙运动的影响不仅局限于文学和法律领域,还对政治体制和社会风气产生了深远的影响。

英国启蒙思想家们通过批判思维和理性主张,对封建专制进行深入的反思和批判。

他们主张人民的权利和自由应受到保护,对政府的合法性提出了质疑,并从中引发了一系列政治改革的运动,推动英国走向了近代民主制度的道路。

法国是启蒙运动的另一个重要阵地,该国的启蒙思想家将重点放在了对社会不公和专制统治的批判上。

法国启蒙运动的代表人物就是伏尔泰,他通过其广泛的文学作品和政治评论,倡导思想自由和言论自由。

他批判了法国封建专制统治下的社会不平等和不公正,并提出了关于人权和宗教自由的主张。

伏尔泰对法国社会的影响巨大,他的思想为后来的法国大革命奠定了基础。

法国启蒙运动的影响还体现在社会伦理观念和教育体制上。

启蒙思想倡导人的自由和平等,主张推翻传统的阶级和等级制度,提出了新的道德观念。

在教育领域,法国启蒙思想家们提倡普及教育和对个体的培养,他们积极倡导对女性和贫民的教育,推动了法国教育体制的改革。

德国是欧洲启蒙运动的早期参与者之一,该国的启蒙运动主要表现在哲学和文学领域。

莱布尼茨—沃尔夫体系与德国启蒙运动赵林(原载于《同济大学学报(社会科学版)》2005年第1期)莱布尼茨—沃尔夫体系虽然在哲学上导致了一种理性主义独断论,但是这个体系同时也是对当时在德国思想界占统治地位的虔敬主义神学或信仰主义独断论的猛烈冲击,从而极大地推动了德国启蒙运动的发展。

与法国启蒙运动最终导致了无神论的结论不同,德国启蒙运动通过对《圣经》的历史考证和理性批判而建立起一种理性宗教。

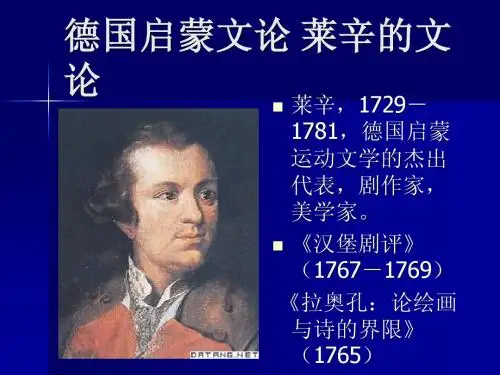

德国启蒙运动的重要代表莱辛力图在理性知识与宗教信仰之间寻求一种妥协,他通过展示上帝对人类实施教育的历史过程,将理性与信仰辩证地统一起来。

莱辛试图建立一种实践理性宗教的愿望及其在对立之中实现同一的辨证思想,对于康德、黑格尔等人都产生了深刻的影响。

一、唯理主义独断论与理性精神的生长莱布尼茨是近代理性主义哲学的重要代表,无论是其单子论的本体论思想,还是“最好世界”的神学理论,都充满了浓郁的理性主义色彩[1]。

然而在莱布尼茨的唯理论中,却蕴含着理性自身的重大隐患。

莱布尼茨为了建立具有普遍必然性的知识论体系而把理性片面地发展到了极端,其结果却导致了唯理主义认识论的深刻危机。

从认识论的角度来说,莱布尼茨关于单子没有窗口、不发生相互作用,而是按照前定和谐的内在原则自由发展的观点,必然会导致对于经验知识的轻视甚至否定。

莱布尼茨虽然承认依据充足理由原则而建立的事实真理,但是这种事实真理只是对于我们这些知觉能力有限的单子而言的,而在上帝这个最高的单子眼里,一切真理都是建立在矛盾律之上的理性真理。

换言之,对于感觉经验来说是或然性的东西,对于纯粹理性来说则是必然性的东西。

或然性与必然性的差别不是客观的,而是主观的,它们取决于每个单子自身具有的知觉能力或者表象世界的清晰程度。

我们由于不能认识宇宙的最高奥秘,所以只能断定每一个偶然存在的事物都有一个理由,虽然我们并不能完全了解这些理由。

但是对于作为整个世界的充足理由的上帝来说,一切事物的创造和存在都是必然的,都是根据矛盾原则而必然地推演出来的。

材料德国启蒙运动的特点

材料德国启蒙运动是一场在18世纪时期发生在德国的思想运动,其特点主要表现在以下几个方面:

1. 理性主义思想的盛行。

启蒙运动所推崇的是以理性为基础的

知识,认为人类可以通过理性思考和研究来认识世界和解决问题。

这一思想在德国启蒙运动中得到了广泛推崇,并成为了其根本信仰。

2. 对宗教与神学的挑战。

启蒙运动认为宗教和神学过于迷信,

不符合现代科学的理性要求。

德国启蒙运动中的知识分子们大力推崇自由思想和自由信仰,反对宗教的专制和教义的束缚,进一步加强了对宗教与神学的挑战。

3. 文化和艺术的重视。

德国启蒙运动的知识分子们不仅注重科

学和哲学,也非常注重文化和艺术的发展。

他们鼓励文学、音乐、绘画等艺术形式的创作和发展,从而推动了德国文化的繁荣。

4. 人文主义的影响。

德国启蒙运动强调人类的尊严与自由,认

为人类应该是自主的、独立的、具有智慧和创造力的生命。

这一思想直接来自于人文主义的影响,对整个启蒙运动起到了重要作用。

总的来说,德国启蒙运动的特点是理性主义思想的盛行、对宗教与神学的挑战、文化和艺术的重视,以及人文主义的影响。

这些特点推动了德国启蒙运动的发展和成功,也为德国现代化进程提供了重要的思想支持。

- 1 -。

德国启蒙运动的发展-回复德国启蒙运动的发展始于18世纪,是欧洲启蒙运动的重要组成部分。

它的兴起代表着德国社会从封建社会向现代社会过渡的重要阶段。

本文将逐步回答关于德国启蒙运动的发展的问题,并介绍该运动的主要思想和代表人物。

一、德国启蒙运动的起源德国启蒙运动的起源可以追溯到17世纪晚期,当时欧洲的新兴知识分子开始推崇科学、理性和人文主义。

启蒙运动的核心思想是人类通过理性思考和科学方法可以解决社会问题和促进社会进步。

这些思想逐渐传入德国,并在18世纪取得了显著的进展。

二、主要思想和理论德国启蒙运动的主要思想包括对封建专制主义和宗教迷信的批判,以及对人权、民主和自由的推崇。

启蒙运动倡导人们摒弃迷信和无知,追求知识和智慧。

在宗教方面,启蒙运动的代表人物们主张宗教应该符合理性原则,并呼吁信仰的自由和宗教之间的分离。

此外,德国启蒙运动也重视教育的普及,认为教育是塑造人类思想和品质的基础。

三、重要代表人物德国启蒙运动的发展离不开一系列重要的代表人物,他们通过各自的著作和言论推动了这一运动的进程。

以下是其中几位影响深远的代表人物:1. 康德(Immanuel Kant):他是德国启蒙运动的象征性人物,被公认为哲学领域的一位巨匠。

他提出了著名的“决断力公约”,强调个体通过个人思考来判断事物,而不是盲从他人。

2. 沃尔夫(Christian Wolff):他是德国启蒙运动的早期推动者,德国启蒙哲学学派的创始人。

他主张通过理性思考来发现自然法则,并对政治、道德和宗教进行理性批判。

3. 格奥尔格·弗里德里希·冯·沃尔夫(Georg Friedrich von Wolff):他是德国著名的历史学家和政治家,是启蒙运动中重要的政治思想家之一。

他通过他的。

德国教育发展史摘要:一、德国教育发展史简介1.德国教育的起源2.德国教育体系的建立与发展3.德国教育制度的变革二、德国教育的重要阶段1.宗教改革时期的教育2.启蒙运动时期的教育3.工业化时期的教育4.两次世界大战期间的教育5.战后德国的教育重建三、德国教育的特点与影响1.重视职业培训和技术教育2.强调学科间的联系和综合3.重视道德教育和公民教育4.德国教育的国际影响四、德国教育的现状与挑战1.教育体系的完善和改革2.人口老龄化对教育的影响3.移民问题对教育的影响4.应对未来教育挑战的策略正文:德国教育发展史悠久,可以追溯到中世纪。

本文将简要介绍德国教育的发展历程、重要阶段、特点与影响,以及当前教育现状与挑战。

一、德国教育发展史简介德国教育的起源可以追溯到中世纪,当时的教育主要依赖教会。

随着德国各邦国的统一,教育体系逐渐建立并发展。

19 世纪,德国教育制度经历了一场重大变革,开始实行普及义务教育。

二、德国教育的重要阶段1.宗教改革时期的教育:马丁·路德主张人人可以阅读《圣经》,因此推动了对普及教育的要求。

宗教改革家们还提倡拉丁文和希腊文的学习,为科学研究奠定基础。

2.启蒙运动时期的教育:启蒙运动强调理性思考,促使教育观念发生变革。

此时,教育不再仅仅是为了培养神职人员,也开始关注对国家有用的人才。

3.工业化时期的教育:随着工业化的发展,德国教育开始重视职业培训和技术教育。

这使得德国在技术领域迅速崛起,成为世界强国。

4.两次世界大战期间的教育:这段时期,德国教育受到国家主义和民族主义的影响,强调民族精神和意识形态的灌输。

5.战后德国的教育重建:战后德国的教育重建以民主教育和消除纳粹思想残余为核心,为德国的再次崛起打下基础。

三、德国教育的特点与影响1.重视职业培训和技术教育:德国教育强调实践和技能培训,为德国经济发展培养了大批高素质人才。

2.强调学科间的联系和综合:德国教育注重跨学科研究,培养学生具备全面的素质和综合能力。

康德的道德哲学康德是德国启蒙运动的代表人物之一,他的道德哲学对于现代道德体系的确立和发展起到了重要的作用。

康德的道德哲学包含了他对理性和自由的理解,以及他所提倡的道德原则——“以人为目的,而非以人为手段”。

首先,康德的道德哲学强调了理性和自由的重要性。

他认为人类是自由意志的持有者,而且每个人都具有独特的理性能力。

因此,人应该根据理性的标准行事,而非随意地行动。

康德还认为,只有通过理性的思考和行动,人才能达到真正的自由。

其次,康德的道德哲学的一个重要特点就是他所提倡的“以人为目的,而非以人为手段”的道德原则。

康德认为,人是唯一的价值,而所有的物质和其他事物都只是手段,用来服务于人。

因此,人在行动时不能将他人或自己作为手段来达成自己的目的,而应该以人的发展和幸福为最终目的,这也就是“以人为目的”的道德标准。

最后,康德的道德哲学还可以给我们提供一些实践指导。

例如,在个人和社会生活中,我们应该遵循以下几点:首先,我们应该以人为目的,并珍视人的价值。

在与他人交往时,我们需要尊重、信任和支持他们,不利用他们或欺骗他们。

其次,我们应该以理性的标准来行事。

这意味着我们需要运用常识和理性来思考我们的行为是否有益于自己以及他人,并为我们的行为负责。

最后,我们应该充分发扬自己的自由意志。

康德认为,人类应该自主地决定自己的命运,而不是受制于环境或外部因素。

因此,在生活中,我们应该发挥自己的创造力和决策权,积极地去追求自己的理想和追求。

总之,康德的道德哲学激励我们去珍惜人的价值、以理性为准绳、发扬自由意志。

如果我们能把这些理念融入到我们的生活中,我们就能更加积极地去追求自己的目标,并创造更加美好、公正、自由的社会环境。

德国启蒙运动

作为一个迟到的民族,德国的启蒙运动比英国和法国的来的要晚,启蒙运动大约在17世纪末才开始在德国开始,在18世纪20—50年代达到高潮,然后在70年代左右开始遭到猛烈批评,再加上其内部观点纷争,遂成没落之势。

这时它转而对其自身进行批判性反思,康德及其代表作《什么是启蒙?》(1784)可看作启蒙运动的终结和新时代的开始。

一主要特征

虽然在时间上要晚于英国和法国,但在追求目标和表现形式方面,德国的启蒙运动与英国和法国的有很大不同,尤其在理论深度方面要超过他们。

深受牛顿和洛克影响英国启蒙主义是反形而上学和主张经验论的。

首先,他们推崇科学。

其次,他们也崇尚理性,认为它是人的最宝贵的能力,是人的无限进步的确定性的基础。

但是,它们只选择了经验作为自己的工作领域,对所有的经验事物进行详尽的分析。

他们对人的经验形式感兴趣,探求他们的道德、宗教和政治等可能性条件。

在宗教领域,则出现了启示宗教的“理性化”进程。

欧洲三大思想启蒙运动总结欧洲启蒙运动是17世纪末到18世纪中期欧洲出现的一场重要的知识革命运动。

它主要集中于法国、英国和德国三个国家,并产生了极其广泛的影响。

在欧洲三大启蒙运动中,法国启蒙运动以强调理性、批判精神和人权为特点;英国启蒙运动以关注个人自由和实证主义思维为特点;德国启蒙运动则注重于哲学与文学的结合和振兴,为后来的德国浪漫主义运动奠定了基础。

以下是对这三大启蒙运动的详细总结。

法国启蒙运动:法国启蒙运动以强调理性、批判精神和人权为特点,主要集中在18世纪。

法国启蒙运动的核心人物包括伏尔泰(Voltaire)、孟德斯鸠(Montesquieu)、卢梭(Rousseau)和狄德罗(Diderot)等。

他们通过批判宗教独裁和专制政权的不合理性,提出了一系列新的思想和理念。

法国启蒙运动对宗教和教会的权威进行了批判,强调理性与事实的重要性,并主张对知识和观点进行批判性思考。

伏尔泰是法国启蒙运动的先驱,他提倡自由思想和宗教信仰自由,他的著作《哲学字典》为后来的法国大革命和人权思想奠定了基础。

孟德斯鸠提出了三权分立的思想,主张通过权力制衡来保护人民的自由。

卢梭则提出了“社会契约论”,主张政府应代表人民的意愿,且有权被废除。

狄德罗则致力于推动普及知识和文化,他是《百科全书》的主要编辑之一,其中收集了大量的科学、哲学和艺术的文章。

法国启蒙运动对人权保护和民主制度的推进产生了巨大影响。

它对法国大革命和人权宣言的制定有直接的影响,进一步推动了法国社会的政治和社会改革。

英国启蒙运动:英国启蒙运动主要发生在18世纪。

它以关注个人自由、理性和实证主义思维为特点,对社会、政治和经济有着深远的影响。

英国启蒙运动的核心人物包括洛克(John Locke)、休谟(David Hume)、伯克(Edmund Burke)和亚当·斯密(Adam Smith)等。

洛克是英国启蒙运动的先驱,他强调每个人都有天赋人权并向政府转让权力的理念。

十八世德国启蒙教育18世纪德国启蒙教育是欧洲启蒙运动的一部分,它对德国及整个欧洲的文化和社会产生了深远的影响。

在这一时期,德国的启蒙教育经历了许多重要的变革和发展,为后来的教育体系奠定了基础。

本文将从德国启蒙教育的历史背景、主要思想和影响等方面进行探讨。

首先,18世纪的德国是一个分裂的国家,由许多小国家组成,这导致了教育体系的碎片化和混乱。

然而,正是在这样的背景下,德国的启蒙教育开始兴起。

启蒙思想家们提倡以理性和科学为基础的教育,他们认为教育应该是全面的、普及的,并且应该培养学生的批判性思维和创造力。

这些思想对当时的教育体系提出了挑战,也为后来的教育改革奠定了基础。

其次,德国启蒙教育的主要思想包括普及教育、启发教育和实用教育。

普及教育是指教育应该面向所有人,而不仅仅是贵族阶层。

启发教育强调培养学生的批判性思维和创造力,而不是单纯的死记硬背。

实用教育则强调教育应该与社会实践结合,培养学生的实际能力和技能。

这些思想在当时的德国引起了巨大的反响,也为后来的教育改革提供了宝贵的经验。

最后,德国启蒙教育对整个欧洲的文化和社会产生了深远的影响。

它为后来的教育改革提供了重要的借鉴和启示,也为现代教育体系的建立奠定了基础。

同时,德国启蒙教育的思想也影响了许多其他领域,如文学、哲学和政治等。

可以说,德国启蒙教育是欧洲启蒙运动的一个重要组成部分,它对欧洲的文化和社会产生了深远的影响,也为现代教育体系的建立奠定了基础。

总之,18世纪的德国启蒙教育是欧洲启蒙运动的一个重要组成部分,它对德国及整个欧洲的文化和社会产生了深远的影响。

德国启蒙教育的主要思想包括普及教育、启发教育和实用教育,这些思想为后来的教育改革提供了重要的借鉴和启示。

同时,德国启蒙教育也对整个欧洲的文化和社会产生了深远的影响,为现代教育体系的建立奠定了基础。

可以说,德国启蒙教育是欧洲文化史上一个重要的时期,它为后来的发展留下了宝贵的遗产。

启蒙运动在欧洲各国的不同表现和影响18世纪的欧洲,是启蒙运动的高峰期。

启蒙运动以理性思维和科学方法为基础,试图推动社会的进步和改革。

然而,在欧洲各国,启蒙运动的表现和影响有所不同。

本文将探讨启蒙运动在英国、法国和德国等国家的独特发展,并分析其对社会、政治和文化的影响。

一、英国的启蒙运动在英国,启蒙运动主要集中在上层社会和知识精英中。

英国的启蒙运动强调实用主义和实证主义,以科学研究和技术创新为核心。

著名的英国启蒙思想家弗朗西斯·培根和约翰·洛克等人,对知识和经验的重视以及实用主义的倡导,影响了英国的政治、经济和教育体系。

在政治方面,英国启蒙运动为建立宪政制度奠定了基础。

启蒙思想家们强调人民的自由和平等权利,他们对于专制统治和权贵阶级的批判,促进了英国的民主发展。

启蒙运动的思想也直接影响了英国的法律体系,例如英国《人权法案》的制定就受到启蒙思想的深刻影响。

在经济方面,英国的启蒙运动为产业革命的兴起提供了理论支持。

启蒙思想家弗朗西斯·培根强调科学研究和实验方法的重要性,其对实验科学的推崇促进了英国的技术创新和产业发展。

英国启蒙运动还提倡自由贸易的理念,对英国的商业活动产生了积极的影响。

在教育方面,英国启蒙运动对教育改革起到了重要作用。

启蒙思想家约翰·洛克主张教育的普及和素质教育的重要性,他的观点对英国教育体系的发展产生了深远影响。

启蒙运动也促进了英国高等教育的兴起,伦敦大学的建立标志着英国启蒙运动在教育领域的成功。

二、法国的启蒙运动法国的启蒙运动以文化和政治领域的变革为主,强调人权、言论自由和社会正义。

法国启蒙思想家伏尔泰和孟德斯鸠等人,对权威和传统的质疑,以及对人民权利的捍卫,对法国社会产生了深远影响。

在政治方面,法国启蒙运动为法国大革命的爆发埋下了伏笔。

启蒙思想家们的观点直接挑战了当时的君主专制制度,他们主张人民的自由和平等权利,批判了王权神授论。

法国启蒙运动中的重要著作《社会契约论》对后来的法国大革命产生了重要影响,成为法国大革命的思想基础。

浅谈康德的崇高理论前言康德是德国启蒙运动时期的哲学大师之一,他主张通过理性思考和道德自律来达到真理和道德价值的追求。

其中,他的崇高理论是其思想体系中的重要组成部分。

康德的崇高理论概述康德认为,崇高是一种通过情感体验而产生的非理性经验。

崇高的感受指的是人类在面对无法理解或无法控制的事物时所感受到的情感状态。

康德将崇高分为两种类型:自然崇高和道德崇高。

自然崇高是指人类在面对自然景观、气势磅礴的建筑或自然灾害等时所产生的情感感受。

这种感受常常使人感到小而渺小,同时也能唤醒人类内心的某种非理性情感。

例如,人们会在登高望远时感受到崇高的感受,这是一种感性经验。

道德崇高则是指人类在面对某种道德标准、原则或行为时所产生的情感感受,这种感受来源于我们内心的道德自觉。

例如,在目睹他人的勇气、正义、真挚等道德行为时,人们会感受到一种令人震撼的崇高情感。

康德崇高理论的特点康德崇高理论有以下几个突出特点:非理性康德崇高理论是一种非理性的情感体验,是一种人类直觉和感性的结果。

它不同于理性的认知和思考,而是在感知和情感的基础上产生的。

个体化康德崇高理论是一种高度个体化的经验,因为崇高的感受是每个人内心深处独特的感受。

康德认为,这种个体化的崇高感受是人类最为宝贵的。

非功利性康德崇高理论并不追求任何功利性目的,也不需要追求实际的利益或效果。

康德的崇高更侧重于情感上的体验,是一种超越功利的精神追求。

康德崇高理论的意义与价值康德崇高理论的价值主要在于:它为人类生命的意义提供了一种新的思考视角。

它不仅让我们从认知上了解到自然和道德的崇高,更让我们从情感上直观地感受到它们的重要性和深刻的意义。

对于个人而言,康德崇高理论能够帮助我们建立一种内心根基,同时也能指明一条寻求精神上升和价值追求的道路。

它告诉了我们,只有通过深刻的情感体验和内心的反思,才能摆脱功利主义的束缚,真正了解我们所面对的世界和自己身处其中的意义。

在人类文明的进程中,康德崇高理论对于建立一种新的精神追求,推动人类的文明发展方面,也发挥了重要的作用。

启蒙运动影响下德国浪漫主义文学的产生与发展作者:吕蕙心来源:《文艺生活·文艺理论》2015年第03期摘 ; 要:法国的启蒙运动闪耀着理性与人性的双重光芒,但其中的人性部分并未在法国引起重视,反而间接地导致了浪漫主义在德国的兴起。

德国浪漫主义历来被称为“反启蒙运动”,其追求自由最大化的信条固然与科学、理性相背离,但它在一定程度上却又是启蒙精神的延续和发展。

关键词:启蒙;人性;浪漫中图分类号:I516.06 ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ;文章编号:1005-5312(2015)08-0086-01作为西方继文艺复兴之后的第二次影响深远的思想文化解放运动,启蒙运动闪烁着理性的光辉。

它是涌现于18世纪的新思维,其影响覆盖几乎所有的知识领域。

在启蒙发源地的法国所产生启蒙文学倡导理性至上,但同时也散发出理性无法遮挡的人性的光芒。

然而,这些人文主义的思想在理性呼声压倒一片的法国并没有引起人们的重视,反而在德国得到了更早、更为深刻的继承和发扬。

一、法国启蒙文学的双重倾向及其对德国文学的影响法国启蒙主义者倡导社会平等,反对门第观念和宗教迫害。

他们追求真理和理性,其作品多体现出反封建、反教会的思想倾向。

在法国启蒙作家中,首先发出启蒙先声的是孟德斯鸠,他在书信体小说《波斯人信札》中将批判矛头直指封建君主专制制度和教会,认为君主专制是一种“势必蜕化为专制暴政”的“横暴政制”。

他依据在《波斯人信札》中所揭露社会弊端进而创作了《论法的精神》,后者成为了君主立宪制的法律依据。

另一位紧随其后的启蒙思想家伏尔泰在流亡英国时期的著作《哲学通信》中坚决拥护唯物主义,尖锐地批判为灵魂不灭等宗教信条作辩护的天赋观念论,被誉为“投往旧制度的一颗炸弹”。

法国启蒙先驱孟德斯鸠和伏尔泰的创作无不高举理性主义旗帜,其文学作品所体现出的由理性所倡导的法学、哲学、科学的光芒,更盖过了其文学价值。

启蒙思想家的这种绝对理性的追求在百科全书式学者狄德罗身上开始有所转变。