【普利兹克奖大师系列5】 —— 贝聿铭之苏州博物馆2012.01.10

- 格式:doc

- 大小:7.50 MB

- 文档页数:61

贝⾀铭:苏州博物馆如果有⼈嚷着出国看⼤师最新作品和设计,那么你就OUT了。

当下最新最棒的⼤师作品,其实都在国内。

今天翡翠为⼤家介绍的是2006年10⽉竣⼯的贝⾀铭的《苏州博物馆》。

如果您没空去⽇本看贝⾀铭的1997年11⽉竣⼯《美秀美术馆》,那么就趁着周末,搭乘⾼铁去趟苏州,看看《苏州博物馆》吧!苏州博物馆新馆位于拙政园西侧,建筑⾯积 19 , 000 平⽅⽶,总投资 339 ,000 , 000 元⼈民币,包括新馆建筑和忠王府建筑⾯积达到了 26 ,500 平⽅⽶。

作为集中展⽰苏州悠久历史、⽂化底蕴和现代建筑成就的苏博新馆。

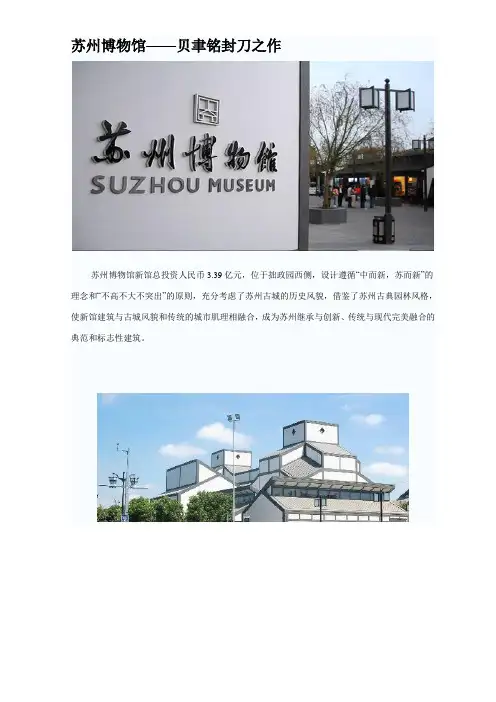

继承和创新的采⽤了“中⽽新,苏⽽新”的设计理念,追求和谐适度的、不⾼、不⼤、不突出的原则。

贝⾀铭设计的苏州博物馆新馆其亮点为:⼀是建筑造型与所处环境⾃然融合;⼆是空间处理独具匠⼼;三是建筑材料考究和内部构思的精巧;四是最⼤限度地把⾃然光线引⼊到室内。

贝⽼先⽣曾经说:“苏州博物馆新馆的建设⽐我在国外搞其它建筑设计要难得多。

”新馆建筑群座北朝南,分为三⼤区域:中部为⼊⼝、前庭、中央⼤厅和主庭院;西部为博物馆主展区;东部为辅展区和⾏政办公区,这种以中轴线对称的东、中、西三路布局与忠王府格局相互映衬。

为充分尊重所在街区的历史风貌,新馆采⽤地下⼀层、地⾯⼀层为主,主体建筑檐⼝⾼度控制在6⽶之内,中央⼤厅和西部展厅设计了局部⼆层,⾼度16⽶,未超出周边古建筑的最⾼点。

新馆⾊调以传统的粉墙黛⽡为元素,给江南建筑符号增加了新的诠释内涵。

在建筑构造上,屋⾯形态的设计突破了中国传统建筑“⼤屋顶”在采光⽅⾯的束缚,玻璃、开放式钢结构可以让室内借到⼤⽚天光。

新馆园艺造景设计从古典园林的精髓中提炼⽽出,由池塘、假⼭、⼩桥、亭台、⽵林等组成的创意⼭⽔园与传统园林有机结合,创造性地集博物馆、古建筑与园林融为⼀体。

苏州博物馆新馆以意味深长的精准选址、“中⽽新、苏⽽新”的设计思想、“不⾼不⼤不突出”的设计原则,成为⼀件传统与现代和谐圆融的“双⾯绣”艺术作品。

2019·01一、贝聿铭的简介与设计手法(一)贝聿铭简介贝聿铭,于1917年出生于中国广州。

他的父亲贝祖贻是中国银行的创始人之一,祖父贝礼泰是一个秉承儒家思想的老人,如果说贝祖贻给了贝聿铭欧美的现代思想与绅士做派,那么,祖父给了他传统的儒家美德并培养了他高尚的人格。

在贝家园林狮子林时,贝聿铭就对园林建筑和稀奇古怪的太湖石十分感兴趣。

1935年,贝聿铭从圣约翰中学毕业,选择在美国宾夕法尼亚大学就读建筑学专业,但由于贝聿铭对古典主义装饰手法和艺术学院派方法论感到失望,又转学到麻省理工学院学习建筑学。

对学生时代的贝聿铭产生重大影响的是建筑大师格罗皮乌斯,他是德国现代主义建筑的先锋派,也是包豪斯建筑学院的创始人。

早在麻省理工学院读书时期,贝聿铭就对格罗皮乌斯的理论与实践非常感兴趣,1945年贝聿铭正式成为哈佛大学研究生,师从格罗皮乌斯。

在哈佛读书时马歇·布鲁尔和贝聿铭亦师亦友,布鲁尔运用混凝土的新形式,充分发挥混凝土的可塑性,表现带有纹理的表面质感。

而贝聿铭也是美国运用清水混凝土的先驱者,这不能说没有布鲁尔影响的存在,两人可能互相启发。

贝聿铭的建筑设计也受到密斯的影响,密斯是玻璃、钢铁建筑技术的大师,他完全契合现代主义“少即是多”的口号,他的建筑思想轻易俘获贝聿铭这样的新生代设计师。

贝聿铭的早期作品中的一些高层建筑,就有密斯的痕迹。

贝聿铭职业生涯早期在房地产开发公司工作的经历为贝聿铭的后期建筑的发展打下坚实的基础。

(二)贝聿铭建筑的设计手法作为第二代现代主义建筑大师,贝聿铭也是站在巨人的肩膀上的,他承袭了第一代现代主义建筑大师的手法,并将现代主义继续朝前开拓,使现代设计更符合时代需求与人们的精神需求。

贝聿铭在现代主义建筑逐渐受到人们厌弃时,继往开来,成为少数受欢迎的现代主义建筑师。

鲜明简练的几何性是贝聿铭建筑的显著特点之一。

在建筑的发展史上几何性一直存在于建筑形体中,但是除了古埃及的吉萨金字塔是四棱锥的纯粹表现外,建筑的几何体似乎处于“隐蔽”的状态,直到功能主义大师在新建筑运动中将建筑的几何性揭示出来。

贝律铭的杰作苏州博物馆新馆是贝大师的封山之作.本来贝老先生已经退隐,但苏州地方苦苦相求,加之苏州是贝先生的母亲的故乡,是贝先生小时侯成长的地方,故重启宝刀,再度出手.苏州博物馆新馆在边上,外观上,建筑风格秉承明清江南水乡的园林特色,粉墙黛瓦,馆里却是高科技设备林立.自著名国际建筑大师贝聿铭先生2002年初接受中国江苏苏州市政府之邀,承接设计苏州博物馆新馆伊始,受到社会媒体、建筑界和学术界的普遍关注,2003年11月5日,苏州博物馆新馆已正式揭幕开工。

随着破土尘埃落定,近两年的报道风雨似也淅沥入静。

在此期间,作者有幸两度参加专家论证会,得以了解一些情况。

今受《世界建筑》杂志社贾东东女士之邀,并征得苏州市委、市政府及有关部门同意和支持,对苏州博物馆建设的前期情况做一报道,希望以客观的事实及陈述以飨读者。

选址的风风雨雨如果说在现代主义大师贝聿铭先生建筑设计生涯中,值得特别关注的诸如法国巴黎卢浮宫扩建工程、美国华盛顿国家艺术馆东馆、美国波士顿肯尼迪图书馆,中国北京香山饭店等建筑的话,那么一个不可避免的话题就是选址,正在兴建的苏州博物馆新馆也不例外。

在中国古代,城市、聚落、建筑等的选址,多和山川形胜及对未来可能的发展规模估算有关,而如上所述建筑的选址,却均在业已成熟和积淀深厚的城市环境和背景中。

这就意味着我们在谈论贝先生的这些作品时,限制和约定、格局和肌理等城市要素十分重要。

1970年代末,贝先生建议禁止在紫禁城周围一定范围内建造高层建筑,却接受在城郊建香山饭店,便是出于对历史名城的整体思考[1]。

20年后,苏州博物馆新馆不仅选址在历史古城内,而且紧依古典建筑和园林,贝先生则欣然接受挑战,同时认为如果博物馆新址择于苏州新区便了无情趣。

这确实耐人寻味。

其实,关于苏州博物馆选址工作,从1999年6月开始,长达近3年方花落伊家。

其间,苏州市委、市政府等部门做了大量工作,先后对:人民路东侧的工人文化宫地块;人民路西侧工人文化宫对面电子市场地块;北寺塔以东、西北街以北地块;潘儒巷以北.临顿路以东地块;园林路以东、潘儒巷以北地块;齐门路以东、东北街以北地块,进行过反复比选,经审慎考虑,最后选定第六地块。

苏州博物馆——贝聿铭封刀之作苏州博物馆新馆总投资人民币3.39亿元,位于拙政园西侧,设计遵循“中而新,苏而新”的理念和“不高不大不突出”的原则,充分考虑了苏州古城的历史风貌,借鉴了苏州古典园林风格,使新馆建筑与古城风貌和传统的城市肌理相融合,成为苏州继承与创新、传统与现代完美融合的典范和标志性建筑。

建筑——粉墙黛瓦,瓦成石粉墙黛瓦,几乎成为人们认识苏州古典园林的基本常识。

然而,在苏州博物馆新馆不难发现,粉墙似乎还是那堵粉墙,而黛瓦却成了一块块菱形的“黛石”。

据介绍,这是一种“中国黑”花岗石片,黑中带灰的“中国黑”,淋了雨是黑的,太阳一照变成深灰色。

贝聿铭的助手林兵解释:“我们现在看到的石质屋顶,并不是传统意义上的独立屋顶,而是墙体的延伸,而贝老在设计中屋顶色彩采用了传统的中国黑。

”同济大学国家历史文化名城研究中心主任阮仪三在参观后也表示:“博物馆里,构成空间的三角形式就是根据苏州传统建筑屋顶的三角形而来的,但是显得更加洗练。

博物馆的1:2坡顶,完全符合苏州民居屋顶的坡顶比例。

”作为一座21世纪的博物馆,中国传统屋顶并不符合其恒温恒湿等特殊要求,贝老充分考虑到了这一点。

石片屋顶的设计,有效解决了传统建筑的采光问题,将自然光线引入室内。

虽然屋顶看似简单,其实结构非常复杂。

从石材层往下数,还有金属板、木板、保温板、钢体结构、面板、吊顶。

而特别的是,博物馆屋面泄水不再全部依靠传统的瓦楞铺流排出,而是通过屋面将雨水渗透至金属板,借助金属板的泄水系统处理滞留积水。

难怪建筑工人在做屋顶的时候曾传出这样一句话:“做贝老的作品,就像是用钢筋水泥绣花。

”园林移景,走新路苏州博物馆新馆位于拙政园西侧,面对像拙政园、狮子林这样的苏州园林经典,不仅在建筑上超越是一种挑战,而园艺上更是无法超越。

贝老却走了一条新路,他在北墙之下独创高低错落的石片假山,“以壁为纸,以石为绘”,在朦胧的江南烟雨笼罩中,将其喜爱的米芾山水画加以立体呈现,远远望去就像是连绵不绝的山峦将新馆与拙政园相连。

【普利兹克奖大师系列5】——贝聿铭之苏州博物馆2012.01.10(5篇)第一篇:【普利兹克奖大师系列5】——贝聿铭之苏州博物馆2012.01.10【普里克兹大师系列5】——贝聿铭(1983年第五届普利兹克奖得主)1贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,出生于民初广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,也是中国银行创始人之一。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作...美国国家艺术馆东馆东厢艺廊的基地,北侧是宾州大道,这条大道是华府极重要的干道,是最富纪念性的大道,每一任美国总统由白宫赴国会宣誓就职时,行经的就是宾州大道,而国家每有重大庆典活动或游行时,宾州大道就是活动场所,所以全美国人无不对此大道熟悉。

南侧是华府最大的开放空间陌区,东接第三街遥望国会山庄,西侧隔着第四街与国家艺廊本馆——西厢对峙,基地呈现梯形,是陌区碓一空地,这些条件形成基地的特殊意义。

伊斯兰艺术博物馆多哈伊斯兰艺术博物馆位于卡塔尔首都多哈海岸线之外的人工岛上﹐占地4.5万平方米,是迄今为止最全面的以伊斯兰艺术为主题的博物馆。

博物馆外墙用白色石灰石堆叠而成,折射在蔚蓝的海面上,形成一种慑人的宏伟力量。

而再看建筑的细部,典型的伊斯兰风格几何图案和阿拉伯传统拱形窗,又为这座庞然大物增添几分柔和,稍稍中和了它的英武之气。

博物馆中庭偌大的银色穹顶之下,150英尺高的玻璃幕墙装饰四壁,人们可以透过它望见碧海金沙。

中国银行总部大厦该项目总建筑面积为174896平方米,地上15层,地下4层,建筑高度57.40米。

作为银行办公建筑,无论建筑细节的处理、结构的复杂性,还是建筑楼宇智能化程度,本工程已达到国际最高级别的建筑配置。

共涉及5万平方米的意大利进口凝灰石干挂石材,施工难度大。

大厦曾获得中国建筑工程总公司科学技术奖一等奖;美国石材协会2001年度最考究建筑奖。

贝聿铭作品中的中国传统哲学思想———苏州博物馆新馆为例林虹(沈阳市园林科学研究院,辽宁沈阳110001)摘要:贝聿铭,华裔美籍建筑大师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”,其建筑作品中蕴含着丰富的中国传统哲学思想,并将其通过唯美的建筑语言展现于世界。

本文通过分析其经典作品———苏州博物馆新馆,寻找出贝聿铭其精神世界中的中国传统哲学思想。

关键词:贝聿铭;现代主义建筑;中国传统哲学思想一、引言50年代末60年代初,贝聿铭继承了第一代现代建筑大师基本建筑设计原则的基础上逐渐形成了自己的建筑风格,他掌握了在建筑设计中运用抽象的几何形体的设计技巧,巧妙的运用混凝土、玻璃、钢和石头等建筑材料。

其作为华裔建筑师,他主张运用恰当的建筑语汇和途径来表达中国建筑的传统本质,在50多年间建成了一批带有中国传统哲学思想的,影响巨大的建筑作品。

二、贝聿铭的成长历程只有了解了贝聿铭的人生经历才能更好的帮助我们理解贝聿铭作品中所蕴含的中国传统哲学思想的原动力。

贝聿铭1917年生于中国广州,其家族为苏州的名门望族,父亲贝祖贻是中国银行的创始人之一曾经在国民政府中担任中央银行总裁一职,其童年是在苏州的著名园林“狮子林”中度过的,由此可以看出贝聿铭其对于中国传统文化有着得天独厚的基础;青年时代贝聿铭分别就读于上海青年会中学和上海圣约翰大学附属中学;1935年至1939年在麻省理工学院和哈弗大学系统的学习了建筑设计,并且以获得美国建筑协会奖项的优异成绩毕业,这对其日后进入建筑界打下了坚实的专业基础;1942年爆发了二次世界大战,贝聿铭在美国空军服役直到战争结束,退役后进入哈弗大学继续攻读硕士学位;1948年进入实际建筑领域,担任韦伯纳普建筑公司的建筑研究部主任12年;1960年自立门户成立了自己的建筑公司。

1964年,为纪念已故美国总统约翰·肯尼迪设计的约翰·肯尼迪图书馆,由于设计新颖、造型大胆、在美国建筑界引起轰动,被公认是美国建筑史上最佳杰作之一,1979年被美国建筑界定为“贝聿铭”年,由此奠定了贝律铭现代建筑大师的地位。

贝聿铭苏州博物馆漫评苏州博物馆位置与平面图馆内竹林中的石头踏步大约两年前,贝聿铭设计的苏州博物馆新馆刚刚开馆,我就乘参加苏州大学艺术学院博士答辩之便,参观了这个备受国人关注的博物馆。

老实说,这个建筑给我的第一感觉,并不特别好。

也许是媒体宣传过度了,使我对它产生了过高的期望。

总之,现在回想起来,我觉得最初的感觉,似乎还带着一点点莫名的失望。

此前,媒体一再强调,这个作品是贝老的“封刀”之作,是贝老最钟爱的“小女儿”。

这种宣传,给人的感觉,似乎这个作品就是贝聿铭作为一代建筑宗师的最为竭力倾心的终结性的作品,也是贝老最认可最偏爱的作品,颇有贝氏巅峰之作的意思。

媒体和业主一样,总是希望这个作品不仅是建筑师终其一生所设计的最好的作品,而且也是全世界最杰出的作品。

但是,愿望不总是事实。

看过贝聿铭设计的香山饭店,同时也看过他设计的京都贺滋县美秀美术馆的人,很难说服自己说,这就是贝氏最好的、最精彩的作品。

当然,如果和国内一些新建的博物馆相比,尤其和那些明显模仿和抄袭国外建筑作品的博物馆相比,这个作品无疑是好的,值得称赞的。

我觉得这个作品最值得我们注意的是以下几点:第一是在正确的地方选择了一种正确的风格,平民化的建筑风格。

中国建筑历来是作为一种政治表述或政治修辞出场的。

追求高大,追求华丽,讲究排场,就成为顺理成章的事。

这不仅仅表现在一些城市的地标性建筑之中,也表现在一些大型的纪念性的或文化性建筑之中。

很多博物馆,动不动就搞大型雕塑,大型浮雕,唯恐建筑不够洋派,不够气派。

贝聿铭却不同。

他追求的是含蓄,甚至是隐逸,虽然不是那种深山藏古寺的隐逸,但是,却非常明显地表露出一种内敛的平民化气象。

色彩,是最简单的白色和灰色;材料,是一般的砖、木、钢筋和玻璃;建筑高度,地面不超过两层。

大门用钢架结构,门墙除了小小的一排横式的“苏州博物馆”五个大字和馆标之外,没有任何多余的东西。

当然也没有浮雕或壁画。

馆内从石头踏步的选料,到放置方式,从馆内茶厅的布局,到人字形走廊天花顶的设计,也都充分体现亲和性、随意性原则,绝不故作贵族气派,更不炫耀高科技。

试论贝⾀铭先⽣苏州博物馆的景观设计试论贝⾀铭先⽣苏州博物馆的景观设计俞昌斌2006-12-1摘要:苏州博物馆新馆的选址紧连忠王府,并与世界⽂化遗产的拙政园⼀墙之隔,在这个如此微妙、敏感⽽复杂的历史街区中,如何⽤博物馆的庭园来隐喻著名的“苏州园林”?如何尊重历史⽽有所创新?笔者试图通过 “掇⼭、植树、置桥、安亭、设台、理⽔、叠⽡、构门、琢窗、布灯” 等⼗个设计元素的对⽐分析来解读⼤师的景观设计艺术。

关键字:苏州博物馆新馆、贝⾀铭、现代设计、景观设计、传统、苏州园林苏州博物馆创建于1960年,依托全国重点⽂物保护单位——太平天国忠王府,是著名的国内地⽅综合性博物馆。

2003年11⽉由国际建筑⼤师美籍华⼈贝⾀铭先⽣设计的新馆奠基开⼯,历时三年,2006年10⽉6⽇中秋节落成开放。

新馆建筑⾯积19000余平⽅⽶,投资3.39亿。

其设有吴地遗珍、吴塔国宝、吴中风雅、吴门书画等四个系列的常设展览,以苏州地区的出⼟⽂物、明清书画和古代⼯艺品为馆藏特⾊。

新馆建筑采⽤地下⼀层、地⾯⼀层为主的结构⽅式,主体建筑檐⼝⾼度控制在6⽶之内;中央⼤厅和西部展厅安排了局部⼆层,⾼度16⽶。

新馆建筑群坐北朝南,被分成三⼤块:中央部分为⼊⼝、中央⼤厅和主庭园;西部为博物馆主展区;东部为次展区和⾏政办公区。

这种以中轴线对称的东、中、西三路布局,和东侧的忠王府格局相互映衬,⼗分和谐。

新馆⾊调采⽤传统的“粉墙黛⽡”,但⽤更为均匀的深灰⾊⽯材做屋⾯和墙体边饰。

建筑构造采⽤玻璃、开放式钢结构,特别是屋顶的⽴体⼏何形天窗,不仅丰富和发展了中国建筑的屋⾯造型样式,⽽且解决了传统建筑在采光⽅⾯的实⽤型难题。

新馆的整体设计充分考虑了苏州古城的历史风貌,借鉴了苏州古典园林风格,整个建筑与古城风貌、传统的城市肌理相融合,体现继承和创新的“中⽽新,苏⽽新”的设计理念、追求和谐适度的“不⾼不⼤不突出”的设计原则,成为传统苏州和现代苏州⽂化的形象代表。

新馆的选址紧邻忠王府,也与世界⽂化遗产的拙政园⼀墙之隔,曾经因为新馆的选址问题⽽引发争议。

苏州博物馆,贝聿铭倾情之作很多人去苏州博物馆是冲着贝聿铭去的,苏州博物馆是“现代建筑最后的大师”贝聿铭先生在中国大陆的三件建筑作品之一,博物馆建筑的知名度甚至高于其馆藏品,这在博物馆中并不多见。

美籍华人建筑师贝聿铭祖籍苏州,出生望族,他的叔父贝润生是颜料巨商,曾经购下苏州四大名园之一的狮子林,他的父亲贝祖怡是中国银行创始人之一,贝聿铭出生在广州,在狮子林度过一段童年时光,在上海读中学,在美国读大学,成为现代最著名的建筑大师,其代表作包括法国卢浮宫玻璃金字塔、美国波士顿肯尼迪图书馆、香港中银大厦、北京香山饭店、苏州博物馆等,贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材。

苏州博物馆馆址为太平天国忠王李秀成王府遗址,继续前行百余米就是苏州园林博物馆和苏州园林拙政园,数百米外又有苏州民俗博物馆和苏州四大园林之一的狮子林,狮子林也是贝氏家族曾经的家产,1917年,贝聿铭的叔父花80万银元购得,1949年后,据说贝氏后人将园林“捐赠”给了国家。

苏州博物馆是大师贝聿铭在中国大陆仅有的三件建筑作品之一,也是为家乡苏州设计的唯一作品,所以苏州博物馆与其他博物馆不同,除了欣赏馆藏的珍贵文物和艺术品外,博物馆建设本身也是一件瑰宝。

苏州博物馆吸取苏州古典园林之精华,现代建筑风格结合中国传统美感,天人合一、意境悠远、淡雅精致,博物馆本身更是一件精美的建筑艺术品,堪称中国最美的博物馆建筑。

苏州博物馆与拙政园、苏州园林博物馆在同一条街上,与所有的公立博物馆一样,免费对外开放。

苏州博物馆以灰和白两色为主,色调上与传统民族建筑保持一致,造型上加上了很多贝聿铭最擅长的几何图形,显得既时尚又传统。

玻璃与钢材也是贝氏风格的代表,苏州博物馆采光自然,大片的玻璃蒙上类似苏绣的布料,朦胧中体现出东方含蓄的美。

每一扇落地大窗外都有风景,或者竹林片片,或者古树一棵,显得既不空旷,也不突兀。

与绝大多数苏州园林一样,博物馆中央是大片的水面,有山有水才是苏州园林,山水交融才是中国意境。

贝聿铭设计作品——苏州博物馆[日期:2010—04—08]来源: 家天下作者:发表评论(0)打印由著名建筑大师贝聿铭设计的苏州博物馆新馆位于苏州古城北部历史保护街区,与拙政园和太平天国忠王府毗邻,设计占地面积15,000平方米,包括拆迁在内总投资3.38亿元。

设计完工后的博物馆将收藏这个有着2500年历史的苏州城的宝物,建筑不仅弥补了古物无收藏之地之苦,同时也成为苏州著名的传统而不失现代感的建筑。

博物馆包括一个占地7000平方米的展览馆,一个容纳200个座位的礼堂,一个古物商店,行政办公室以及文献资料图书馆和研究中心,另外还有一个空间用作储藏,以及一些中国园林.“在整体布局上,博物馆新馆巧妙地借助水面,与紧邻的世界文化遗产拙政园、全国重点文物保护单位忠王府融会贯通,成为拙政园、忠王府建筑风格的延伸和现代版的诠释.”新博物馆屋顶设计的灵感来源于苏州传统的坡顶景观-—飞檐翘角与细致入微的建筑细部。

然而,新的屋顶已被科技重新诠释,并演变成一种奇妙的几何效果。

玻璃屋顶将与石屋顶相互映衬,使自然光进入活动区域和博物馆的展区,为参观者提供导向。

金属遮阳片和怀旧的木作构架将在玻璃屋顶之下被广泛使用,以便控制和过滤进入展区的太阳光线.光线的层次变化,让人入诗入画,妙不可言。

新馆与拙政园相互借景、相互辉映,它将成为一代名园拙政园的现代化延续。

许多人反映,看新馆设计,越看越有味道,会感到一种震撼心灵的效果。

新馆分为3部分:中心部分是入口处、大厅和博物馆花园;西部为展区;东部为现代美术画廊、教育设施、茶水服务以及行政管理功能区等,该部分还将成为与忠王府连接的实际通道。

博物馆于2003年11月奠基开工,于今年10月6日正式对外开放.设计风格博物馆新馆的设计结合了传统的苏州建筑风格,把博物馆置于院落之间,使建筑物与其周围环境相协调。

博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸和现代版的诠释。

新的博物馆庭院,较小的展区,以及行政管理区的庭院在造景设计上摆脱了传统的风景园林设计思路。

贝聿铭和苏州博物馆摘要: 通过对贝聿铭先生的“封刀之作”----苏州博物馆建成后的实际效果,从布局、造型、空间、庭院四个方面浅谈新馆对于中国传统建筑精华的表现。

关键词:苏州博物馆;布局;造型;空间;庭院;中国传统建筑精神中图分类号:tu242.5文献标识码:a 文章编号:abstract: through to mr. b “seal knife work”--suzhou museum after completion of the actual effect, from layout, modelling, space, the courtyard four new possible for chinese traditional architectural essence performance.keywords: suzhou museum; layout; modelling; space; courtyard; chinese traditional architectural spirit苏州博物馆新馆是国内唯一一座由贝聿铭先生亲自设计的博物馆,位于苏州东北街和齐门路相汇处,占地面积约10700平方米、建筑面积19000余平方米,2006年10月竣工开馆。

新馆包括修葺一新的太平天国王府,总建筑面积26500平方米,和毗邻的拙政园、狮子林等园林名胜形成了一条丰富多彩的历史文化长廊。

如何处理与基地周围的环境尤其是忠王府和拙政园的关系,如何在这特定的地点培植属于这块土壤的现代建筑,并体现东方建筑的特色,设计出有创新性和标志性的建筑,成为设计的难题。

关于布局新馆建筑群座北朝南,分为三大区域:中部为入口、前庭、中央大厅和主庭院;西部为博物馆主展区;东部为附展区和行政办公区。

这种以中轴线对称的东、中、西三路布局与忠王府格局相互映衬,十分和谐,可见贝先生的思想中把建筑与其所处的物质与文化环境的关系放在了最高的位置,其它因素均应为之让路。

网上调研之苏州博物馆新馆设计引言1中国传统建筑文化建筑文化是一种学习。

从社会成员的角度看,人类天生并不完善,建筑文化不仅提供了一个人居环境,而且提供了一个思想与行为的习得之所。

建筑反映出人类的文化系统—宗教、科学、艺术、、、等综合的观念和认识,通过世世代代的学习,人类形成了各自不同的群体特质。

中华传统建筑文化大厦,是由许多材料部件构成的,他们并包容了我国数千年物质文明和精神文明的精华,又影响到我国数千年意识形态的方方面面。

中国古代建筑作为这种意识形态的一种载体,具有很高的文化内涵,在世界建筑文化之中,自成体系,独具风格。

2苏州博物馆新馆设计新馆的设计结合了传统的苏州建筑风格,把博物馆置于院落之间,使建筑与周围环境相协调。

博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸和现代诊释。

在苏州博物馆的顶端加入尖角。

因此又带有了些许欧式风格元素。

但是在中间的镂空墙上又一次充分体现了中国古代的艺术气息。

所以经过改动的博物馆,又有中国元素。

又有西方气息。

充分展示了国际设计大师的艺术手法。

苏州博物馆的设计充分考虑到了周边的环境关系,虽然采用的是现代的建筑材料,但是从形式符号上沿袭苏州民居粉墙黛瓦的基本元素,由此来统一与临近建筑空间之间的组合关系.由于中国的民居以低层建筑居多,因此"不高、不大‘不突出”是贝聿铭在确定苏州不无关总体规划时提出来的大体方向。

这样使新馆从色彩、高度’体量及风格上都能温和地融入到保存完好的传统风貌中。

2.2院落布局基于传统规划思想之上的建筑单体的组合以及浓于伦理的传统,独具中国传统文化的庭院文化应运而生。

贯穿新馆设计之中的东、西两侧的院落式组合和周边的传统合院式住宅相互呼应、协调统一。

2.3环境设计从新馆设计中,我们首先可以解读到的是和城市肌理的密切关系,这种在城市肌理上的嵌合,而廊窗外的一个个庭院,由窗取景,若隐若现。

而所有的组织,则是以非常简明、便捷、出神入化的建筑语言来表达的。

贝聿铭的苏州博物馆

苏州是贝聿铭先生的故乡,作为他在退休12年后以85岁高龄重新出山并承受“人生最重要的挑战”的作品,苏州博物馆新馆被贝聿铭先生视为“最亲爱的小女儿”。

为了确保博物馆的效果,里面的一草一木都是由贝聿铭先生亲自挑选的。

博物馆的每扇窗户、每项用材、每一个细节他都亲自过问,仔细斟酌。

为了保证内外风格和所有功能的和谐统一,博物馆新馆建筑中的室内设计部分,包括陈列展览均由他本人设计。

主入口

院落

北墙之下独创的片石假山

一辈子创新的大师,不愿步前人的后尘,这种“以壁为纸,以石为绘”,别具一格的山水景观,呈现出清晰的轮廓和剪影效果。

位于中央大厅北部的最让贝聿铭煞费苦心的主庭院。

竹林掩映中看主庭院

这是一座在古典园林元素基础上精心打造出的创意山水园,由铺满鹅卵石的池塘、片石假山、直曲小桥、八角凉亭、竹林等组成,既不同于苏州传统园林,又不脱离中国人文气息

和神韵

北墙之下独创的片石假山

一辈子创新的大师,不愿步前人的后尘,这种“以壁为纸,以石为绘”,别具一格的山

水景观,呈现出清晰的轮廓和剪影效果。

贝聿铭酷爱三角几何造型

博物馆将三角形作为突出的造型元素和结构特征,表现在建筑的各个细节之中。

在中央

大厅和许多展厅中,屋顶的框架线由大小正方形和三角形构成。

玻璃天窗

“让光线来做设计”是贝老的名言。

建筑构造采用玻璃、开放式钢结构,特别是屋顶的

立体几何形天窗,突破了中国传统建筑“大屋顶”在采光方面的束缚。

现代艺术厅展出的艺术家徐冰的装置艺术作品《背后的故事》,它视角独特、充满创意。

【普里克兹大师系列5】——贝聿铭(1983年第五届普利兹克奖得主)1

贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,出生于民初广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,也是中国银行创始人之一。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作...

美国国家艺术馆东馆

东厢艺廊的基地,北侧是宾州大道,这条大道是华府极重要的干道,是最富纪念性的大道,每一任美国总统由白宫赴国会宣誓就职时,行经的就是宾州大道,而国家每有重大庆典活动或游行时,宾州大道就是活动场所,所以全美国人无不对此大道熟悉。

南侧是华府最大的开放空间陌区,东接第三街遥望国会山庄,西侧隔着第四街与国家艺廊本馆——西厢对峙,基地呈现梯形,是陌区碓一空地,这些条件形成基地的特殊意义。

伊斯兰艺术博物馆

多哈伊斯兰艺术博物馆位于卡塔尔首都多哈海岸线之外的人工岛上﹐占地4.5万平方米,是迄今为止最全面的以伊斯兰艺术为主题的博物馆。

博物馆外墙用白色石灰石堆叠而成,折射在蔚蓝的海面上,形成一种慑人的宏伟力量。

而再看建筑的细部,典型的伊斯兰风格几何图案和阿拉伯传统拱形窗,又为这座庞然大物增添几分柔和,稍稍中和了它的英武之气。

博物馆中庭偌大的银色穹顶之下,150英尺高的玻璃幕墙装饰四壁,人们可以透过它望见碧海金沙。

中国银行总部大厦

该项目总建筑面积为174896平方米,地上15层,地下4层,建筑高度57.40米。

作为银行办公建筑,无论建筑细节的处理、结构的复杂性,还是建筑楼宇智能化程度,本工程已达到国际最高级别的建筑配置。

共涉及5万平方米的意大利进口凝灰石干挂石材,施工难度大。

大厦曾获得中国建筑工程总公司科学技术奖一等奖;美国石材协会2001年度最考究建筑奖。

苏州博物馆

以白墙为纸,以水为面,以石为山所形成的立体水墨画是苏州博物馆最大的特色

【普利兹克大师系列5】——贝聿铭(1983年第五届普利兹克奖得主)2

代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫扩建工程、中国香港中国银行大厦,苏州博物馆

中国驻美大使馆

这个占地约2.3万平方米的庞然大物,新馆外墙采用色泽淡雅、质地细腻的中国花岗岩和法国石灰石为材料,与华盛顿地区众多的石灰石传统联邦建筑十分协调。

许多建筑工作都由中国工人完成。

使馆建造历时3年,由著名的贝氏建筑师事务所的贝建中和贝礼中、设计,建筑大师贝聿铭也参与其中,该建筑鲜明的体现了贝氏建筑风格。

德国历史博物馆

德国历史博物馆新馆扩建工程,2003年5月24日落成,是以玻璃和钢铁制成的现代建筑物。

扩建工程中用了大量天然石料及玻璃材料,使得新扩建的2800平方米展览面积的建筑自身即具有“展厅”特色。

这座花了5年时间、耗资约4.99亿港元增建的展览馆,于2003年5月24日落成。

也是以玻璃和钢铁制成的现代建筑物。

德国历史博物馆馆长奥托迈尔盛赞其为“完美的设计”,见证了已届86岁高龄的贝聿铭宝刀未老。

美秀博物馆

【普利兹克大师系列5】——贝聿铭(1983年第五届普利兹克奖得主

伊弗森博物馆

卢浮宫扩建

【普利兹克奖大师系列5】——贝聿铭之苏州博物馆。