著建筑设计大师贝聿铭先生的苏州博物馆设计方案

- 格式:doc

- 大小:689.08 KB

- 文档页数:13

苏州博物馆新馆由著名国际建筑大师贝聿铭先生设计,建筑总面积15391平方米,分首层、二层、地下一层。

主要采用现代钢结构。

加之木质边框和白色天花,同时,木贴面的金属遮光条取代了传统建筑的雕花木窗,因此光线柔和.便于调控.以适宜博物馆展陈。

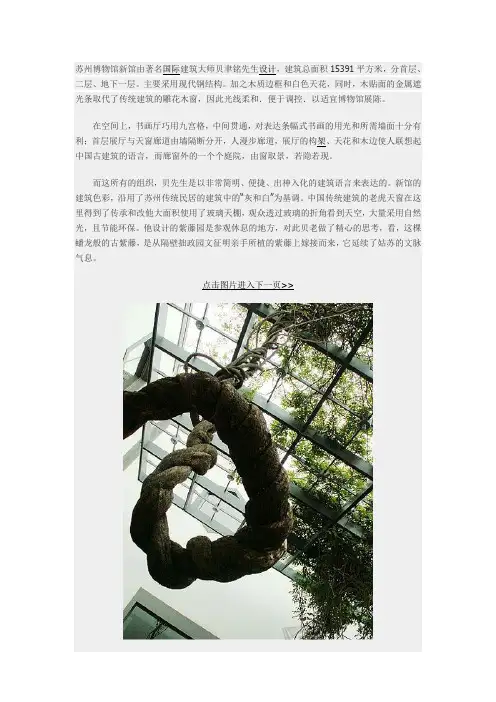

在空间上,书画厅巧用九宫格,中间贯通,对表达条幅式书画的用光和所需墙面十分有利;首层展厅与天窗廊道由墙隔断分开,人漫步廊道,展厅的构架、天花和木边使人联想起中国古建筑的语言,而廊窗外的一个个庭院,由窗取景,若隐若现。

而这所有的组织,贝先生是以非常简明、便捷、出神入化的建筑语言来表达的。

新馆的建筑色彩,沿用了苏州传统民居的建筑中的“灰和白”为基调。

中国传统建筑的老虎天窗在这里得到了传承和改他大面积使用了玻璃天棚,观众透过玻璃的折角看到天空,大量采用自然光,且节能环保。

他设计的紫藤园是参观休息的地方,对此贝老做了精心的思考,看,这棵蟠龙般的古紫藤,是从隔壁拙政园文征明亲手所植的紫藤上嫁接而来,它延续了姑苏的文脉气息。

点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆点击图片进入下一页>>贝聿铭作品欣赏:苏州博物馆。

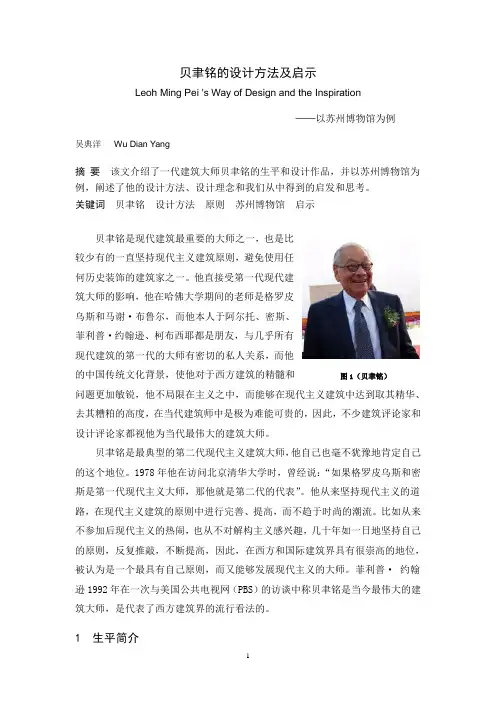

贝聿铭的设计方法及启示Leoh Ming Pei 's Way of Design and the Inspiration——以苏州博物馆为例吴典洋Wu Dian Yang摘要该文介绍了一代建筑大师贝聿铭的生平和设计作品,并以苏州博物馆为例,阐述了他的设计方法、设计理念和我们从中得到的启发和思考。

关键词贝聿铭设计方法原则苏州博物馆启示贝聿铭是现代建筑最重要的大师之一,也是比较少有的一直坚持现代主义建筑原则,避免使用任何历史装饰的建筑家之一。

他直接受第一代现代建筑大师的影响,他在哈佛大学期间的老师是格罗皮乌斯和马谢·布鲁尔,而他本人于阿尔托、密斯、菲利普·约翰逊、柯布西耶都是朋友,与几乎所有现代建筑的第一代的大师有密切的私人关系,而他的中国传统文化背景,使他对于西方建筑的精髓和图1(贝聿铭)问题更加敏锐,他不局限在主义之中,而能够在现代主义建筑中达到取其精华、去其糟粕的高度,在当代建筑师中是极为难能可贵的,因此,不少建筑评论家和设计评论家都视他为当代最伟大的建筑大师。

贝聿铭是最典型的第二代现代主义建筑大师,他自己也毫不犹豫地肯定自己的这个地位。

1978年他在访问北京清华大学时,曾经说:“如果格罗皮乌斯和密斯是第一代现代主义大师,那他就是第二代的代表”。

他从来坚持现代主义的道路,在现代主义建筑的原则中进行完善、提高,而不趋于时尚的潮流。

比如从来不参加后现代主义的热闹,也从不对解构主义感兴趣,几十年如一日地坚持自己的原则,反复推敲,不断提高,因此,在西方和国际建筑界具有很崇高的地位,被认为是一个最具有自己原则,而又能够发展现代主义的大师。

菲利普·约翰逊1992年在一次与美国公共电视网(PBS)的访谈中称贝聿铭是当今最伟大的建筑大师,是代表了西方建筑界的流行看法的。

1 生平简介贝聿铭是美籍华人建筑师,1917年4月26日生于中国广东,他的祖辈是苏州望族,他曾在家族拥有的苏州园林狮子林里度过了童年的一段时光。

贝⾀铭:苏州博物馆如果有⼈嚷着出国看⼤师最新作品和设计,那么你就OUT了。

当下最新最棒的⼤师作品,其实都在国内。

今天翡翠为⼤家介绍的是2006年10⽉竣⼯的贝⾀铭的《苏州博物馆》。

如果您没空去⽇本看贝⾀铭的1997年11⽉竣⼯《美秀美术馆》,那么就趁着周末,搭乘⾼铁去趟苏州,看看《苏州博物馆》吧!苏州博物馆新馆位于拙政园西侧,建筑⾯积 19 , 000 平⽅⽶,总投资 339 ,000 , 000 元⼈民币,包括新馆建筑和忠王府建筑⾯积达到了 26 ,500 平⽅⽶。

作为集中展⽰苏州悠久历史、⽂化底蕴和现代建筑成就的苏博新馆。

继承和创新的采⽤了“中⽽新,苏⽽新”的设计理念,追求和谐适度的、不⾼、不⼤、不突出的原则。

贝⾀铭设计的苏州博物馆新馆其亮点为:⼀是建筑造型与所处环境⾃然融合;⼆是空间处理独具匠⼼;三是建筑材料考究和内部构思的精巧;四是最⼤限度地把⾃然光线引⼊到室内。

贝⽼先⽣曾经说:“苏州博物馆新馆的建设⽐我在国外搞其它建筑设计要难得多。

”新馆建筑群座北朝南,分为三⼤区域:中部为⼊⼝、前庭、中央⼤厅和主庭院;西部为博物馆主展区;东部为辅展区和⾏政办公区,这种以中轴线对称的东、中、西三路布局与忠王府格局相互映衬。

为充分尊重所在街区的历史风貌,新馆采⽤地下⼀层、地⾯⼀层为主,主体建筑檐⼝⾼度控制在6⽶之内,中央⼤厅和西部展厅设计了局部⼆层,⾼度16⽶,未超出周边古建筑的最⾼点。

新馆⾊调以传统的粉墙黛⽡为元素,给江南建筑符号增加了新的诠释内涵。

在建筑构造上,屋⾯形态的设计突破了中国传统建筑“⼤屋顶”在采光⽅⾯的束缚,玻璃、开放式钢结构可以让室内借到⼤⽚天光。

新馆园艺造景设计从古典园林的精髓中提炼⽽出,由池塘、假⼭、⼩桥、亭台、⽵林等组成的创意⼭⽔园与传统园林有机结合,创造性地集博物馆、古建筑与园林融为⼀体。

苏州博物馆新馆以意味深长的精准选址、“中⽽新、苏⽽新”的设计思想、“不⾼不⼤不突出”的设计原则,成为⼀件传统与现代和谐圆融的“双⾯绣”艺术作品。

著名建筑设计大师贝聿铭先生的苏州博物馆设计方案

现代派大师设计古典建筑受挑战林兵说,贝老是现代派的建筑设计大师,从来没有设计过中国古典建筑。

苏州有2500多年的历史,苏州博物馆新馆的选址又坐落在历史保护街区范围,紧靠世界文化遗产拙政园的全国重点文物保护单位太平天国忠王府,在这块被贝老称为“圣地”的地方设计博物馆,贝老认为很难很难。

他说:“既要有传统的东西,又一定要有创新。

传统的东西就是要运用传统的元素,让人感到很协调、很舒服,创新的东西要运用新理念、新的方法,让人感到好看,有吸引力,”“这是人生最重要的挑战。

”由于年事已高,贝老曾经打消为苏州设计博物馆的念头,但经不住故乡人的热情邀请,加上贝家祠堂就在即将建造的博物馆的附近,贝老最终还是接受了邀请,在苏州留下自己的“封刀之作”。

博物馆的每扇窗户、每项用材,贝老都亲自过问。

贝老是一个认真细致的人。

自己设计的建筑,各方面都尽量考虑周全。

首先,新馆设计注重与周围环境的协调,整个外观完全具有苏州特色,博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸。

为追求更好的统一色彩和纹理,贝老把古苏州千篇一律

虽然新博物馆外观尽显白墙灰瓦的苏州园林特色,但进入馆内就会让人眼前一亮。

过去园林用的木梁和木椽将被现代的开放式钢结构代替。

由于地块大小、高度的限制,以及博物馆设计规划的要求,相当一部分的博物馆功能空间安排在地下室,游人可以通过室内荷花池上方悬臂楼梯达到地下室。

考虑到建筑成本,博物馆的所有建材都能在国内买到。

以苏州博物馆设计为例浅谈贝聿铭建筑设计手法摘要:建筑设计手法是落实设计构思,解决设计矛盾的技巧或手段,具有很强的可操作性,是建筑师创作的必经之路。

在建筑创作中运用合适的建筑设计手法,有助于建筑师更有效地解决特殊的设计问题,表达特定的建筑创作理念。

本文在前人研究成果的基础上,以贝律铭的作品为例,从建筑设计技法的视角,对苏州博物馆中极具特色和借鉴意义的设计手法进行研究与分析,论述这些设计手法所达到的影响与效果。

关键词:贝律铭;传统观念;苏州园林;留白;自然光线;材料前言苏州是一座有着悠久历史的城市,人们对它的印象旧印象依然停留在小桥流水,粉墙黛瓦。

苏州的传统园林设计对苏州现代设计影响深厚。

贝律铭设计建筑的苏州博物馆,对传统苏州的形象在扬弃的基础上做了新的诠释,以下在几个特定的角度之上,对他的设计手法进行简单的分析与阐释。

一、“留白”的设计手法留白是一种中国艺术作品创作中常用的手法,绘画中的留白可以使画面构图协调,减少压抑感,并留有想象的余地,所谓“此处无物胜有物”。

在中国画中,留白有着深远的历史,是画家在创作过程自觉形成的一种技法,这种技法的出现可以追溯到先秦时期,发展于唐朝,宋代达到盛期。

山水画和中国建筑设计本是同根同源的关系,中国的建筑随山水画的演变而发展。

他们之间相互影响,相互参照,当绘画的技法被衍生成为了建筑的设计手法,留白作为中国画中重要艺术手段,在中国建筑设计中得到了充分的体现。

1.1中国古代园林建筑中的留白手法。

苏州园林是中国园林中的典范,“留白”也是苏州园林设计中最为精妙之处,无论是拙政园还是网师园,狮子园,园林中都有留白设计的体现。

最为常见的是把白墙用做一张宣纸,远看那些山水庭阁都像是画在纸上一样。

此外是苏州园林中的水池,也是很有智慧的留白,水池这类地方虽然没有布置一些实体的物件,却是一个不可缺少的部分,水不仅可以调节园中的气候,而且水面的空使空间开朗疏阔。

若缺少了水,也缺少了许多诗情画意。

万方数据37卷10期朱琳等当代建筑景现设计中的文化传承与创新4753图1园林式博物馆№.1The瑚删孵岫ofUmoscapestyte建筑设计是一门立体的艺术,他之所以具有承载文化的功用在于其是“有意味的形式”,形式关乎精神,精神寄身于材料、造型、艺术形式,东西方文化只有在形式材料的重新组合中才能实现创新。

简单套用现代图型模式和新的建筑材料,认为这样就现代化、民族化了,是不了解建筑形式与材料精神属性关系的缘故。

目前许多城市远看非常现代,稍近观察则感觉苍白空洞,既无西方现代建筑的内涵也无中国文化的意韵,只有材料的豪华、造型色彩的虚妄。

毫无疑问,文化与设计形式结合的问题已成为当前建筑设计现代化民族化的根本问题,而苏州博物馆新馆在这方面已提供了优秀的范例。

2.1造型苏州博物馆新馆外观呈几何形,极具现代特征,但精妙之处在于从新馆任意房间的窗户向外看都会发现新馆坡度与远处及更远处的苏州传统民居的屋顶坡度几乎不差分毫,这使得人们首先从图形构成认同达到对传统文化的认同。

从建筑结构看,现代几何体构成的坡顶隐含着苏州古建筑传统的斜坡屋顶的基本概念,三角形、正方形不断的繁衍和重构,西方古希腊罗马神庙的三角体立方体的构成、哥特式夸张的i角形、立体主义极简主义艺术的冷峻理性与苏州传统建筑潜在的三角形、围墙线形的运动以及建筑的方形空间交织在一起,西中有中,苏中有西,东西方的图形自然转换,简洁、抽象、有力度,不知不觉之中完成了中西文化的融合。

实现了传统与现代的转换。

新馆整个运用轻型钢架和混凝土构筑墙体,黑白相间的中国元素颜色与现代冷峻的建筑材料再加上随处可见晶莹剔透的玻璃天棚。

空间封闭而又通透,折射出禅宗文化、道教文化的深层信息,参观者尽管在犹如在超级魔方的现代气息中穿行,却仍然被东方园林强大的传统文明牵引着,确立起建筑景观中国文化的主体性。

造型、空间等中西元索有机的结合,图形构成的巧妙转换,现代空间中国园林意境的营造是苏博新馆成功实现传统与现代转换的关键(图2)。

试论贝⾀铭先⽣苏州博物馆的景观设计试论贝⾀铭先⽣苏州博物馆的景观设计俞昌斌2006-12-1摘要:苏州博物馆新馆的选址紧连忠王府,并与世界⽂化遗产的拙政园⼀墙之隔,在这个如此微妙、敏感⽽复杂的历史街区中,如何⽤博物馆的庭园来隐喻著名的“苏州园林”?如何尊重历史⽽有所创新?笔者试图通过 “掇⼭、植树、置桥、安亭、设台、理⽔、叠⽡、构门、琢窗、布灯” 等⼗个设计元素的对⽐分析来解读⼤师的景观设计艺术。

关键字:苏州博物馆新馆、贝⾀铭、现代设计、景观设计、传统、苏州园林苏州博物馆创建于1960年,依托全国重点⽂物保护单位——太平天国忠王府,是著名的国内地⽅综合性博物馆。

2003年11⽉由国际建筑⼤师美籍华⼈贝⾀铭先⽣设计的新馆奠基开⼯,历时三年,2006年10⽉6⽇中秋节落成开放。

新馆建筑⾯积19000余平⽅⽶,投资3.39亿。

其设有吴地遗珍、吴塔国宝、吴中风雅、吴门书画等四个系列的常设展览,以苏州地区的出⼟⽂物、明清书画和古代⼯艺品为馆藏特⾊。

新馆建筑采⽤地下⼀层、地⾯⼀层为主的结构⽅式,主体建筑檐⼝⾼度控制在6⽶之内;中央⼤厅和西部展厅安排了局部⼆层,⾼度16⽶。

新馆建筑群坐北朝南,被分成三⼤块:中央部分为⼊⼝、中央⼤厅和主庭园;西部为博物馆主展区;东部为次展区和⾏政办公区。

这种以中轴线对称的东、中、西三路布局,和东侧的忠王府格局相互映衬,⼗分和谐。

新馆⾊调采⽤传统的“粉墙黛⽡”,但⽤更为均匀的深灰⾊⽯材做屋⾯和墙体边饰。

建筑构造采⽤玻璃、开放式钢结构,特别是屋顶的⽴体⼏何形天窗,不仅丰富和发展了中国建筑的屋⾯造型样式,⽽且解决了传统建筑在采光⽅⾯的实⽤型难题。

新馆的整体设计充分考虑了苏州古城的历史风貌,借鉴了苏州古典园林风格,整个建筑与古城风貌、传统的城市肌理相融合,体现继承和创新的“中⽽新,苏⽽新”的设计理念、追求和谐适度的“不⾼不⼤不突出”的设计原则,成为传统苏州和现代苏州⽂化的形象代表。

新馆的选址紧邻忠王府,也与世界⽂化遗产的拙政园⼀墙之隔,曾经因为新馆的选址问题⽽引发争议。

古典与现代的巧妙融合—评贝聿铭的苏州博物馆新馆设计肖为苏州博物馆位于苏州东北街和齐门路相汇,地处古苏州历史文化地带,与东侧的修葺一新的太平天国忠王府相连,而距被誉为“中国园林”之母的拙政园也不过是几步之遥。

这样一个重要地理位置可以说给设计师提出了一个难题:新馆的设计风格与整体布局怎样融合到苏州特有的历史文化环境中,与毗邻的古典园林相得益彰?而它的设计师贝聿铭着实没有让我们失望!贝聿铭是跻身于世界级建筑师行列的唯一华人,被誉为20世纪最重要的建筑艺术家之一。

苏州博物馆是国内唯一一座由贝聿铭亲自设计的博物馆,被贝聿铭昵称为其设计生涯中最小的“小女儿”。

苏州博物馆建筑群坐北朝南,为充分尊重周边的古建筑,主体建筑高度控制在6米之内,局部高度16米,均未超出周边古建筑的最高点。

在布局上,新馆分为三大区域:中部为入口、前庭、中央大厅和主庭院;西部为博物馆主展区;东部为辅展区和行政区。

这种具有传统的苏州园林布局风格的以中轴线对称的东、中、西三路布局,把博物馆主建筑置于院落之间,并在两侧附以相应的建筑,使建筑物与其周围环境相协调。

而新馆传统的布局特色不但与东侧的忠王府布局格调相互映衬,而且与毗邻的拙政园的布局环境也浑然一体,既相互借景,又符合周边建筑环境要求,不仅延续和融洽了拙政园的艺术风格,并且自成园体,自具特色。

苏州博物馆新馆的设计风格有一句话概况可以说中国传统园林建筑与现代风格的巧妙结合。

乍一看,它的建筑群是由充满现代感的几何造型构成,但仔细观察你会发现这些错落有致的几何形坡顶实际上是江南传统屋顶建筑的抽象概况。

色彩上主要采用白墙灰顶的苏州传统色系,深灰色的屋面和墙体边饰,与白墙相配,清新雅致,与苏州传统的城市肌理相融合。

而建筑材料一改中国传统建筑的木梁和木椽构架系统,取而代之的是现代的开放式钢结构、玻璃幕墙。

屋顶上用灰色的花岗岩取代了传统建筑中常见的灰色小青瓦,简化了线条,使整体风格更具时代感。

苏州博物馆新馆在建筑风貌从色彩、形制、结构上,虽继承了传统建筑的风格,但又不纯粹是模仿,而是富有创新意义的发展。

网上调研之苏州博物馆新馆设计引言1中国传统建筑文化建筑文化是一种学习。

从社会成员的角度看,人类天生并不完善,建筑文化不仅提供了一个人居环境,而且提供了一个思想与行为的习得之所。

建筑反映出人类的文化系统—宗教、科学、艺术、、、等综合的观念和认识,通过世世代代的学习,人类形成了各自不同的群体特质。

中华传统建筑文化大厦,是由许多材料部件构成的,他们并包容了我国数千年物质文明和精神文明的精华,又影响到我国数千年意识形态的方方面面。

中国古代建筑作为这种意识形态的一种载体,具有很高的文化内涵,在世界建筑文化之中,自成体系,独具风格。

2苏州博物馆新馆设计新馆的设计结合了传统的苏州建筑风格,把博物馆置于院落之间,使建筑与周围环境相协调。

博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸和现代诊释。

在苏州博物馆的顶端加入尖角。

因此又带有了些许欧式风格元素。

但是在中间的镂空墙上又一次充分体现了中国古代的艺术气息。

所以经过改动的博物馆,又有中国元素。

又有西方气息。

充分展示了国际设计大师的艺术手法。

苏州博物馆的设计充分考虑到了周边的环境关系,虽然采用的是现代的建筑材料,但是从形式符号上沿袭苏州民居粉墙黛瓦的基本元素,由此来统一与临近建筑空间之间的组合关系.由于中国的民居以低层建筑居多,因此"不高、不大‘不突出”是贝聿铭在确定苏州不无关总体规划时提出来的大体方向。

这样使新馆从色彩、高度’体量及风格上都能温和地融入到保存完好的传统风貌中。

2.2院落布局基于传统规划思想之上的建筑单体的组合以及浓于伦理的传统,独具中国传统文化的庭院文化应运而生。

贯穿新馆设计之中的东、西两侧的院落式组合和周边的传统合院式住宅相互呼应、协调统一。

2.3环境设计从新馆设计中,我们首先可以解读到的是和城市肌理的密切关系,这种在城市肌理上的嵌合,而廊窗外的一个个庭院,由窗取景,若隐若现。

而所有的组织,则是以非常简明、便捷、出神入化的建筑语言来表达的。

著名建筑设计大师贝聿铭先生的苏州博物馆设计方案

现代派大师设计古典建筑受挑战林兵说,贝老是现代派的建筑设计大师,从来没有设计过中国古典建筑。

苏州有2500多年的历史,苏州博物馆新馆的选址又坐落在历史保护街区范围,紧靠世界文化遗产拙政园的全国重点文物保护单位太平天国忠王府,在这块被贝老称为“圣地”的地方设计博物馆,贝老认为很难很难。

他说:“既要有传统的东西,又一定要有创新。

传统的东西就是要运用传统的元素,让人感到很协调、很舒服,创新的东西要运用新理念、新的方法,让人感到好看,有吸引力,”“这是人生最重要的挑战。

”由于年事已高,贝老曾经打消为苏州设计博物馆的念头,但经不住故乡人的热情邀请,加上贝家祠堂就在即将建造的博物馆的附近,贝老最终还是接受了邀请,在苏州留下自己的“封刀之作”。

博物馆的每扇窗户、每项用材,贝老都亲自过问。

贝老是一个认真细致的人。

自己设计的建筑,各方面都尽量考虑周全。

首先,新馆设计注重与周围环境的协调,整个外观完全具有苏州特色,博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸。

为追求更好的统一色彩和纹理,贝老把古苏州千篇一律的灰色小青瓦坡顶和窗框改成灰色的花岗岩。

在设计理念上,贝老尽量保留原有的自然环境,就着馆址的两棵古广玉兰,他设计了一个紫藤园,游客冬天在附近的茶座喝茶赏景,夏天可在紫藤园纳凉。

为保持博物馆、拙政园历史保护街区的完整性,贝老还建议将馆南的东北街改成步行街。

虽然新博物馆外观尽显白墙灰瓦的苏州园林特色,但进入馆内就会让人眼前一亮。

过去园林用的木梁和木椽将被现代的开放式钢结构代替。

由于地块大小、高度的限制,以及博物馆设计规划的要求,相当一部分的博物馆功能空间安排在地下室,游人可以通过室内荷花池上方悬臂楼梯达到地下室。

考虑到建筑成本,博物馆的所有建材都能在国内买到。