九数为《河图》,十数是《洛书》——河图洛书研究之三

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:6

《河图》《洛书》之谜,河洛数字能推算生死(图解)导语:古往今来,流传至今的史书典籍大多都被当做中华文化的瑰宝,被视为中华文明之源的河洛两幅图,其影响渗透在传统文化的各个方面。

但是河洛两图的来历和意义时隔多年来众说纷坛,到至今都是一个谜团~~河图洛书在古籍中也多有记载,直到有考古学家发现证据,终于可以揭开其神秘面纱。

接下来就由探秘志小编为大家揭秘《河图》《洛书》之谜!《河图》《洛书》之谜《河图》《洛书》是古代中国流传多年的两幅具有神秘色彩的图案,是阴阳五行术数之源。

这两幅图最早出现记录是在《尚书》中,之后便是《易传》,后来诸子百家中就多有河洛两图的记载。

河洛两图不知有多少智人哲者先后为之探讨玄机伤透脑筋,不过就图上的那一连串的黑白相见的小点就花费了好多时间。

研究之书籍文稿,也不知有几千万字。

但问题不外乎在以下几点:1、河图洛书的生成年代、地点以及发明者?2、它的原始含义和与宇宙本原的关系?3、它和八卦和阴阳五行的关系,谁先谁后?4、它与天地之间的关系?5、它与人的关系和对人的影响?6、它的“象、数、理”之间的关系与应用。

在《河图》、《洛书》图传出之前,除了神话传说之外,没有任何文献对河图洛书做过具体的说明。

《尚书。

顾命篇》记载:周康王即位,从周成王那里继承了八件国宝:“越玉五重陈宝:赤刀、大训、弘璧、琬琰在西序;大玉、夷玉、天球、河图在东序。

”这里首次提到“河图”。

《尚书。

中候》说:“元龟负书出”,则与“洛书”有关。

《系辞传上》说:“河出图,洛出书,圣人则之”。

孔子把河图洛书并列一起。

在古代的文献中,上自伏羲、黄帝、尧、舜、禹,下至商汤、周公、成王都与河图、洛书有联系。

但河图洛书是什么样子,谁也没有说。

倒是经过不断的谶纬迷信式渲染演绎,河图洛书成了荒诞的神话怪谈。

宋代传出《河图》《洛书》和太极图,不但没有消除环绕在河图洛书上的重重迷雾,反而又引发了易学界对《河图》、《洛书》的真伪的争议。

遂后形成的“图书”学派,尽管作出种种解释,却始终没有解开这个千古之谜。

《河图》和《洛书》数理关系是怎样的?

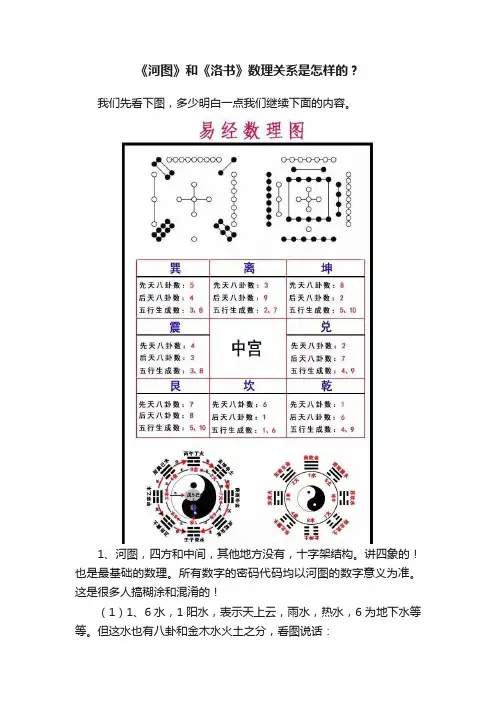

我们先看下图,多少明白一点我们继续下面的内容。

1、河图,四方和中间,其他地方没有,十字架结构。

讲四象的!也是最基础的数理。

所有数字的密码代码均以河图的数字意义为准。

这是很多人搞糊涂和混淆的!

(1)1、6水,1阳水,表示天上云,雨水,热水,6为地下水等等。

但这水也有八卦和金木水火土之分,看图说话:

(2)、3、8木!东方青龙七宿。

春天!肝,胆,生发,等等

(3)、2、7火!南方朱雀七宿。

夏天!心,小肠,热,礼貌等等

(4)、5、10土!中宫斗柄。

长夏!脾胃等等阴阳以单双数判。

(5)、4、9金!西方白虎七宿。

秋天!肺,大肠等等!

其他四个方位的图就不做了,每个五行都有更细的五行,所谓阴在阳之内,不在阳之对,就是这个意思,圈圈套圈圈,一丝不乱,生命就在这种有机螺旋的悖论里面诞生了!

2、关于洛书,看第一个图。

有时间再来编辑一次!先说这么多!

易经这门学问,用语言有时候真不好说。

言之数穷啊。

但用图形图像,影像,就能更准确表达。

易经原本就是图形学。

所以大家自己看图吧,看不懂的,在下面留问题,我不能回答的,自然有很多朋友为您释惑解疑。

河图洛书与九宫

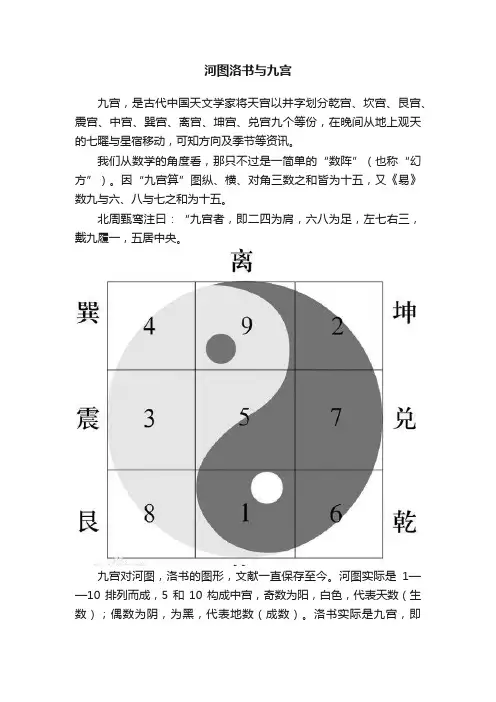

九宫,是古代中国天文学家将天宫以井字划分乾宫、坎宫、艮宫、震宫、中宫、巽宫、离宫、坤宫、兑宫九个等份,在晚间从地上观天的七曜与星宿移动,可知方向及季节等资讯。

我们从数学的角度看,那只不过是一简单的“数阵”(也称“幻方”)。

因“九宫算”图纵、横、对角三数之和皆为十五,又《易》数九与六、八与七之和为十五。

北周甄鸾注曰:“九宫者,即二四为肩,六八为足,左七右三,戴九履一,五居中央。

九宫对河图,洛书的图形,文献一直保存至今。

河图实际是1——10排列而成,5和10构成中宫,奇数为阳,白色,代表天数(生数);偶数为阴,为黑,代表地数(成数)。

洛书实际是九宫,即

1——9排列而成,横,竖,斜三个数相加和都是15。

河图、洛书形式不同,本质相同,都表示历法和卜筮,四面八方,四时八节,八卦,九宫及五位统一的体系。

十月太阳历与《河图》有相通之处,原因在于它们有同样的源头。

河图上,排列成数阵的黑点和白点,蕴藏着无穷的奥秘;洛书上的图案正好对应着从1到9九个数字,并且无论是纵向、横向、斜向、三条线上的三个数字其和皆等于15,这就是现代数学中的三阶幻方,他们把这个神秘的数字排列称为九宫图。

对此,中外学者作了长期的探索研究,认为这是中国先民心灵思维的结晶,是中国古代文明的第一个里程碑。

八卦配九宫。

九宫即洛书所指的九个方位,一般将后天八卦按方位装入洛书,中间空开,即形成所谓的“九宫八卦”。

后天八卦配洛书,其对应关系为“一宫坎(北),二宫坤(西南),三宫震(东),四宫巽(东南),五宫(中),六宫乾(西北),七宫兑(西),八宫艮(东北),九宫离(南)。

”。

古人的智慧,河图洛书的数学奥秘九宫图形是从河图洛书解析而来的,其中包含了各种数学奥秘,那么河图洛书的死穴奥秘有哪一些呢?本期河图洛书就带你一起去了解一下古人的智慧,河图洛书的数学奥秘,下面一起看一看吧。

河图洛书的数字奥秘河图洛书的表现形式是数字关系,它们必然反映着我国古代的数学水平。

其中河图与洛书的数字构成原理,本身就是一个非常奇妙的问题。

首先谈第一点,河图的数字构成原理。

河图的数字排列状态,南宋朱熹《易学启蒙》中的一与六共宗而居乎北,二与七为朋而居乎南,三与八同道而居乎东,四与九为友而居乎西,五与十相守而居乎中。

——南宋·朱熹《易学启蒙》表述是“一与六共宗而居乎北,二与七为朋而居乎南,三与八同道而居乎东,四与九为友而居乎西,五与十相守而居乎中。

”这个就是这样的意思,这是这个河图图,河图这个图。

个用数字来表示位置关系,就是把它写成数字就是这样子。

这就是朱熹所说的“一与六共宗而居乎北,二与七为朋而居乎南,”这是上是南方,“三与八同道而居乎东,四与九为友而居乎西,五与十相守而居乎中。

”这就是河图的数字状态排列。

河图这样的状态是怎样生成的呢?就是说它的排列过程,所依据的是什么规则呢?这个问题,清代李光地《周易折中》卷二十一“启蒙附论”部分,把这一排列过程表述为“阳动阴静”与“阴静阳动”——清·李光地《周易折中》“阳动阴静”与“阴静阳动”的法则。

意思是说,一到十这十个自然数当中奇数为阳偶数为阴一到十这十个自然数当中,奇数为阳,偶数为阴,河图与洛书都是由奇数与偶数进行有规律的变化而形成的。

那先看那个李光地所说的阳动阴静“阳动阴静”,就是这样一个意思,李光地认为这个河图的图这个数字排列构成。

它就是十个数字,五和十居中央,然后四个方向,从一开始从上,从上面开始排,一方两个数,从外向内。

然后按顺时针,就是往右转,一二从外向内,然后三四从外向内,六七从外向内,八九从外向内。

这八个数这样分布,分布于四方。

易学之象数理之河图洛书[中国战略论坛] 2008-06-23 00:45分类:古圣先贤一、河图洛书中国易学关于八卦来源的传说,最初指天赐的祥瑞河洛之辞,最早见于《尚书•顾命》,又见于《论语•子罕》《尚书•顾命:大玉,夷玉,天球》,河图在《东序管子•小臣》:昔人之受命者,龙龟假,河出图,洛出书,地出乘黄,今三祥未见有者。

《周易•系辞上》:河出图,洛出书,圣人则之。

认为八卦乃据河洛推演出来。

汉人多宗此说,以河洛解释八卦来源。

(1)河洛所指,后世理解不一。

西汉刘歆以河图为八卦,以《尚书•洪范》为洛书。

汉代《纬书》有河图九篇,洛书六篇以九六附会河洛之数。

宋初陈抟创《龙图易》,吸收汉唐九宫说与五行生成数,提出一个图式,名龙图,即河图。

西蜀隐者则以陈抟之先天太极图为河图。

刘牧将陈抟龙图发展为河图、洛书两种图式,将九宫图称为河图,五行生成图称为洛书。

南宋朱震于《周易卦图》中载其图。

南宋蔡元定认为,刘牧将河图与洛书颠倒了,将九宫图称为洛书,五行生成图称为河图。

朱熹《周易本义》卷首载其图。

后世所称一般以蔡说为准。

南宋薛季宣以九数河图、十数洛书为周王朝的地图地理志图籍。

清黄宗羲《易学象数论》、胡渭《易图明辨》,亦认为河图洛书为四方所上图经一类。

今人高亨认为河图洛书可能是古代地理书,另有人认为河图为上古气候图,洛书为上古方位图,或以为河图为天河之图。

众说不一,尚在继续探求中。

(2)河图、洛书的关系。

一般认为河图为体,洛书为用;河图主常,洛书主变;河图重合,洛书重分;方圆相藏,阴阳相抱,相互为用,不可分割。

汉代刘歆认为:河图洛书相为经纬(汉书•五行志注),南宋朱熹、蔡元定:河图主全,故极于十;洛书主变,故极于九。

河图以五生数统五成数而同处于方,盖揭其全以示人而道其常,数之体也;洛书以五奇数统四偶数而各居其所,盖主于阳以统阴而肇其变,数之用也。

并认为河图象天圆,其数为三,为奇;洛书象地方,其数为二,为偶(易学启蒙)。

蔡沉:河图体圆而用方,圣人以之而画卦;洛书体方而用圆,圣人以之而叙畴。

易经河图洛书与数字的关系,竟然包括了世间万物生死循环展开全文大家好,我是禾丰。

今天我给大家讲一下河图洛书与数字之间的关系,也叫河图洛书与数理。

我们看一下河图,河图相传是上古时期龙马背着一个河图出来,相传是大禹时期,还有相传是伏羲时期,有的相传是在尧舜禹舜的时候,但是不管是哪个传说,这个它不重要,我们也说不清楚,到现在为止也没有一个确切的说明。

但是河图它代表的是五行之术,五行之术首出于河图,大家看一下这个图,底下是一个白点,六个黑点,上面是两个黑点,七个白点,左边也就是东方,三个白点八个黑点,右边四个黑点九个白点,中间五个白点十个黑点。

下面也代表的是北方,上面是南方,北方一、六属水,所以说一和六五行就为水,南方二、七为火,东方三、八为木,西方四、九为金,中央五跟十为土,这就是五行跟数字的关系。

同时大家看一下它有什么规律,一它是阳数,所以它用白点来表示,六是阴数,它用黑点来表示,看它所有的单数它就为阳,都用白点来表示,阴数它都是用黑点来表示,河图的描述它有这么一句话叫,天一生水地六成之,地二生火天七成之,天三生木地八成之,地四生金天九成之,天五生土地十成之。

第一个叫生数一,叫生数,也就是内圈的这一部分叫生数,一二三四还有五它叫生数,外边一圈叫成数,总体合起来叫天地生成数,天数和地数加起来总共是五十五,这也叫大衍之数五十又五。

我们再看河图,它顺时针来,它都是相生的关系,看北方是属水是冬季,东方是三八木,水生木,木又生火,火又生土,土又生金,它们之间是顺时针相生的关系,但是它正对面是相克的关系,北方水克南方火,西方金克东方木,它们既有相生又有相克,光有相生,生太旺则无制也不成,所以说既有生又有克,事物才能生生不息运转下去。

咱们再看洛书,洛书它其实就是河图的一个变形,洛书恰恰相反,看一下这是北方一、六属水,南方四、九为金,东方三、八为木,西方二、七为火,大家看一下它是对面恰恰是相生的,水和金相生,金生水,木生火河图是正对面相克,它是正对面相生,再看这里是水生木,木又生火,它这个正对面是相生,但是它相邻的两个,它还都相克,金克木火克金,水又克火,土又克水,木又克土,它这是相克的关系。

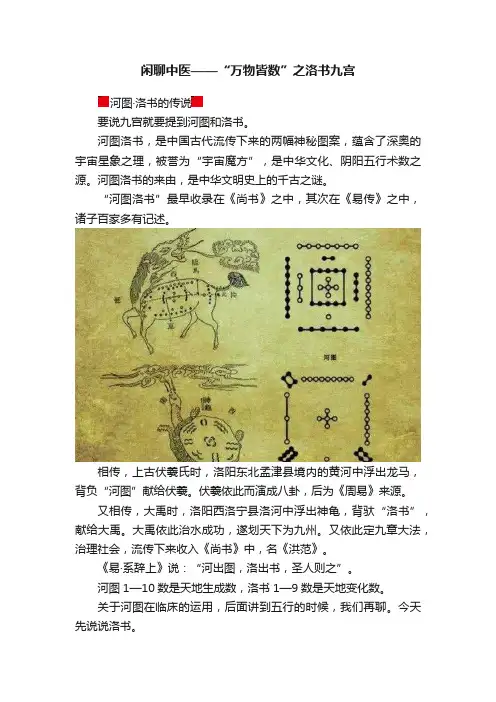

闲聊中医——“万物皆数”之洛书九宫河图·洛书的传说要说九宫就要提到河图和洛书。

河图洛书,是中国古代流传下来的两幅神秘图案,蕴含了深奥的宇宙星象之理,被誉为“宇宙魔方”,是中华文化、阴阳五行术数之源。

河图洛书的来由,是中华文明史上的千古之谜。

“河图洛书”最早收录在《尚书》之中,其次在《易传》之中,诸子百家多有记述。

相传,上古伏羲氏时,洛阳东北孟津县境内的黄河中浮出龙马,背负“河图”献给伏羲。

伏羲依此而演成八卦,后为《周易》来源。

又相传,大禹时,洛阳西洛宁县洛河中浮出神龟,背驮“洛书”,献给大禹。

大禹依此治水成功,遂划天下为九州。

又依此定九章大法,治理社会,流传下来收入《尚书》中,名《洪范》。

《易·系辞上》说:“河出图,洛出书,圣人则之”。

河图1—10数是天地生成数,洛书1—9数是天地变化数。

关于河图在临床的运用,后面讲到五行的时候,我们再聊。

今天先说说洛书。

洛书戴九履一左三右七二四为肩六八为足五居其中学习中医,我个人认为需要从各种角度去观察阴阳运行的规律。

洛书就是按天地阴阳法则进行数字配位。

奇数为阳,象征天道,将一、三、五、七、九这五个奇数参照天道运行规律加以配位。

偶数为阴,象征地道,将二、四、六、八这四个偶数依照地道运行的规律加以配位。

天道左旋,地道右转,此运行规律从洛书九宫图可见。

“洛书”里面表达天道的运行规律是:阳气由北发生,向左旋转,经过东方,到南方达到极盛,然后继续左旋转行进,到西方逐渐减弱。

按这样的运行规律,代表阳气的五个奇数的方位是:一在北方,表示阳气开始发生;三在东方,表示阳气逐渐增长;九在南方,表示阳气达到极盛;七在西方,表示阳气逐渐消失。

“洛书”里面表达地道的运行规律是:阴气由西南角发生,向右旋转运行,到东南逐渐增长,到东北角达到极盛,到西北角逐渐消失。

按这样的运行规律,代表阴气的四个偶数的方位是:二在西南角,表示阴气开始发生;四在东南角,表示阴气逐渐增长;八在东北角,表示阴气达到极盛;六在西北角,表示阴气逐渐消失。

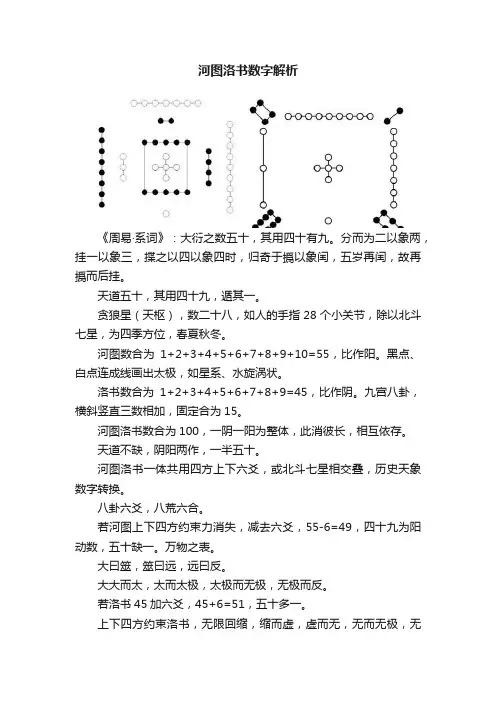

河图洛书数字解析《周易·系词》:大衍之数五十,其用四十有九。

分而为二以象两,挂一以象三,揲之以四以象四时,归奇于撝以象闰,五岁再闰,故再撝而后挂。

天道五十,其用四十九,遁其一。

贪狼星(天枢),数二十八,如人的手指28个小关节,除以北斗七星,为四季方位,春夏秋冬。

河图数合为1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55,比作阳。

黑点、白点连成线画出太极,如星系、水旋涡状。

洛书数合为1+2+3+4+5+6+7+8+9=45,比作阴。

九宫八卦,横斜竖直三数相加,固定合为15。

河图洛书数合为100,一阴一阳为整体,此消彼长,相互依存。

天道不缺,阴阳两作,一半五十。

河图洛书一体共用四方上下六爻,或北斗七星相交叠,历史天象数字转换。

八卦六爻,八荒六合。

若河图上下四方约束力消失,减去六爻,55-6=49,四十九为阳动数,五十缺一。

万物之表。

大曰筮,筮曰远,远曰反。

大大而太,太而太极,太极而无极,无极而反。

若洛书45加六爻,45+6=51,五十多一。

上下四方约束洛书,无限回缩,缩而虚,虚而无,无而无极,无极而反。

万物之消。

河图洛书,缺一多一,一亏一盈,一阴一阳之谓道。

一张一弛,一长一消,此消彼长。

六十四卦,64=49+15,四十九为动,十五相随(静),阴阳数字随对方变化而变化,阴阳相生。

8x8/7x7≈1.3061224,八八六十四,七七四十九,13为一个周期。

李淳风制定《麟德历》时,在《新唐书·历表》中指出“古历分日,起于子半”。

子时分为前子时、后子时,一日为十三个时辰。

49=30+19,周期加数。

如:三生万物,阴阳五行,七上八下,十天干,十二地支,子半十三,九宫十五,阴时阳时重叠一次19年(木星)。

北斗七星,南斗六星,南京皇城内13门。

极大坍缩,极小爆开。

星辰吸引,挤压成极高质量黑洞;黑洞压缩,超过极度值爆炸形成星系。

《道德经》:道生一,一生二,二生三,三生万物。

太极阴阳,一生二。

二有两个阴阳,相乘得四,即为四象。

洛书与洛书九宫本系列专题的名称原本叫做《数说易经》,用0~12(去掉11)这12个数字来分别对应介绍易经理论中的12个基本概念。

前面我们以易经万物生成模型为线索,介绍了无极(0)、太极(1)、阴阳(2)、三才(3)、四象(4)、五行(5)、六十四卦(六爻卦、对应数字6)和八卦(8)等概念。

其中数字7是个天干地支中的衍生概念,我们留待后面介绍。

本文开始我们介绍数字9所对应的概念。

数字九在中国传统文化中是一个最大的数。

九是一个奇数,奇数为阳,所以九也是最大的阳数,同时九又是五行中一水、三木、五土这三个阳数的和,是四象中的老阳。

老阳是阳的极致,阳至一阴生,所以九还是一个临界数,会发生变化,这种阳至一阴生的变化就是我们所熟知的九九归一/归虚,从终点又回到起点。

但这个归一并不是简单的重复,而是沿着螺旋曲线的向上盘旋回归,是一个前进中的周期性循环。

根据《道德经》中的万物生成模型,道生一、一生二、二生三,三生万物,九是最大的数,九九就是数的极致,就是三所生的万物,归一就是将万物重新回归到一这个太极,所以九九归一又被称为九九归真。

从这个角度来看,九九归一实际上就是我们前面所讲的归一归虚逆行之路,将万物万象回归到八卦、到五行、到四象、到阴阳,到太极,直至到无极。

道家的九九归一就是佛家的五蕴皆空,勘破虚幻的万物万象,回归真实的万物本源。

在易经中,数字九特指洛书九宫。

河图洛书的来历易经又被称为河洛文化,河图和洛书在易经的理论中占有重要的地位,被誉为'宇宙魔方',历来被认为是中华文明的源头,也是易经的源头。

汉语中把所有的书刊杂志都叫做图书,'图书'这个词就来自于河图洛书,是河图洛书的简称。

河图洛书的来历十分神秘,是中华文明史上的千古之谜。

历史上关于河图洛书的渊源也有多种说法。

一种说法认为,远古伏羲时代时代有龙马负图从黄河出现,是为河图;神龟负书在洛水出现,是为洛书。

伏羲根据河图、洛书画成八卦,才有了后来的易经。

中国历史上的千古奇图河图洛书之谜!内含惊天之秘!1、秘密1:河图——古称为“天道运行模式”。

洛书——古称为“地道运行模式”。

天地——是“宇宙”的古称。

这意味着:河图洛书——是古代宇宙模型。

而这个古代宇宙模型,仅仅只有10个数字,即由1-2-3-4-5-6-7-8-9-10组成。

果然是“大道至简”。

还有比十个数字更简单的宇宙模型吗?2、秘密2:河图洛书,是2进制的——黑白点(2进制);是10进制的——1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(10进制);还是100进制的——河图由55个数字组成、洛书由45个数字组成,合共100个数字。

天地循环的数字(暗示:循环宇宙模型)即100进制。

3、秘密3:天圆地方——为什么古人说地是“方”的?答案就在洛书里:洛书——是“地道”运行模式。

洛书中的数字4-6-8,不就是“方”的吗?故,地是“方”的。

但此处的”地“,并非是指人类足下之地,即并非”地球“。

洛书中的黑点偶数2-4-6-8,另有所指。

4、秘密4:在河图洛书的中心,是数字5.数字5,代表”土“(依据:阴阳五行学说)。

这意味着:河图洛书所图示的宇宙模型——是”土心说“宇宙模型。

5、秘密5:河图洛书所图示的土心说宇宙模型,用今天的术语来说就是:暗心说宇宙模型——以”暗物质巨球“为中心的宇宙模型。

(注:由牛顿力学、NASA-WMAP2003天文观测数据,或者ESA-普朗克2013天文观测数据,可知:古称”土“——是”暗物质“的古称。

引力平衡效应——导致位于宇宙中心的”土“(或暗物质)呈现球形。

牛顿力学同时指出:质量最大的天体,必定占据中心的位置)6、秘密6:河图——正是大爆炸宇宙模型图。

(注:大爆炸宇宙模型不能解释大爆炸的来源。

但是河图却可以解释宇宙大爆炸的来源)7、秘密7:洛书——是表现:黑洞成长、星系衰弱的图,其中:黑点偶数2-4-6-8——演示:黑洞成长。

白点奇数9-7-3-1——演示:星系衰弱。

中心数字5——代表:宇宙中心暗物质巨球。

《河图》与先天八卦之间的对应转换关系我们先讨论《河图》与先天八卦的对应关系。

在九数图和十数图中,我们先看看,谁符合“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火相射”(据帛书《周易》记载,《四书五经》当中被后世儒生因不明自然易理被误改的“水火不相射”应为“水火相射”,水火既济自然相射)。

1、九数《河图》与先天八卦间的表面对应关系:先后天八卦与河图洛书对应的判定方法之一——确定所谓天地定位或天尊地卑:九数图为“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足”(朱熹注《周易本义》《河图洛书》图下方语)。

“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火相射,中五立极,临制四方,背一面九,三七居旁,二八四六,纵横纪纲。

”(先秦黄石公《青囊经》)乾为天,坤为地;艮是山,兑是泽;震表雷,巽表风;坎即水,离即火。

天地定位,就是上方或南方为乾天卦,下方或北方为坤地卦——这显然是先天八卦。

艮卦为山,兑卦为泽,所谓山泽通气即指艮卦与兑卦相互对峙;震卦是雷,巽卦是风,所谓雷风相薄就是指震兑两卦相互对峙;坎卦属水,离卦属火,水火相射就是坎卦与离卦两两对峙——这显然描述的是先天八卦的情形。

而这种先天八卦对应的数字就是《青囊经》记述的“背一面九,三七居旁,二八四六,纵横纪纲。

”以及《周易本义》描述的“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足”。

《青囊经》以应用为重,还有可能出于秘传等缘故,首先描述的“一六共宗,二七同道,三八为朋,四九为友,五十同途”为洛书,其推演出的是五行与后天八卦。

《青囊经》第二自然段记述的才是河图,根据河图能够推演出先天八卦。

先后天八卦与河图洛书对应的判定方法之二——找到两两对峙之数即补数(两两相加其和为十的两个数字)或中华补数(两两相加其和为九的两个数字):先天八卦与数字的对应关系为:乾(一)兑(二)离(三)震(四),巽(五)坎(六)艮(七)坤(八)。

先天八卦讲究对峙,天地定位,天即乾,地即坤,乾一坤八,其和为九;其后,山泽通气,山即艮,泽即兑,艮七兑二,其和为九;雷风相搏,雷即震,风即巽,震四巽五,其和为九;水火相射,水即坎,火即离,坎六离三,其和为九;四对卦其和均为九。

《周易》与中国传统数学关系的解析:在中国传统文化中,有“《周易》是史”的重要观点。

对《周易》的研究,目前学界主要集中在对其哲理的研究,而较少涉及对其数理的研究。

本文试图通过对《周易》与中国传统数学关系的解析,阐明《周易》所蕴含的数学思想对传承中国传统文化的积极意义。

一、从“《周易》是史”的观点解析《周易》在中国传统文化中,有“《周易》是史”的重要观点,认为《周易》经、传乃至卦、爻符号,都是一种历史记录,包含历史记叙或历史意义。

《淮南子》就持《易》为上古史的看法。

四部分类法始于晋代,它打破了原先史书隶属于经的观念; 隋代王通提出了“三经( 《书》《诗》《春秋》) 皆史”之说; 到了宋代,程颐提出了“九经( 其中有《周易》) 皆史”之说,南宋李光《读易详说》、杨万里《诚斋易传》也提出以史证易; 元、明两代,有“五经皆史”和“六经皆史”之说,从王阳明开始,则明言《易经》是史; 清代章学诚提出“六经皆史”的理论。

他在《文史通义》( 1832) 中开宗明义地指出: “《六经》皆史也。

古人不着书,古人未尝离事而言理,《六经》皆先王之政典也。

”章学诚“六经皆史”的真正含义是建立在他对经这一本义理解的基础之上: “《易》曰: ‘上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察’。

夫为治为察,所以宣幽隐而达形名,布政教而齐法度也,未有以文字为一家私言者也。

《易》曰: ‘云雷屯,君子以经纶’。

经论之言纲纪世宙之谓也。

……六经初不为尊称,义取经纶为世法耳,六艺皆周公之政典,故立为经。

”章学诚所理解的经之本义,既不同于后人所说的诗、书、礼、易、乐、春秋这传统的六经,也不同于以文字为一家私言的经书,而是指以“治”为核心的“经纶”。

也就是说,《六经》并非古代圣人立言垂教后世的空言,而是当时统治者治理国家大事以及所制定的各种典章制度的记录。

经的本义是指织布的纵线,与“纬”相对,东汉许慎《说文解字·系部》曰: “经,织也。

过揲与挂仂——郭雍和朱熹关于蓍法的辩论郭雍,字子和,号白云,河南洛阳人。

生于北宋崇宁二年(西元1103年),卒于南宋淳熙十四年(西元1187年)归天,卒年八十四岁。

《宋史》列入《隐逸传》。

郭雍一生隐居湖北长阳,以生平之力精研易、医和兵法、历学,成为那时出名的学者。

要紧高作有《郭氏传家易说》《蓍卦辨疑》《伤寒补忘论》等。

朱熹生于西元1130年,晚出郭雍二十余年,两人在学术上多有交往。

在蓍卦方式上郭雍主“过揲法”,而朱熹持“挂仂法”,二人进行了往复辩论。

《晦庵集》卷六十六载有《蓍卦考误》,朱熹抄写郭雍《蓍卦辨疑》的原文,然后逐段加以考证和指谬。

郭雍《蓍卦辨疑》原文已亡佚,幸由朱熹抄写批判而得以保留。

依照《蓍卦考误》中所保留的文字看,《蓍卦辨疑》能够分为三个部份,开篇第一部份引述孔颖达、刘禹锡、李泰伯等人对《系辞》相关章节的说明;第二部份是介绍邵康节、张载、程颐、郭忠孝的蓍法;第三部份是郭雍论述自己“过揲法”的观点。

朱熹还曾写信给郭雍,讨论蓍法和理学中的问题,见于《晦庵集》卷三十七中的《致郭冲晦二》。

另外,郭雍的《郭氏传家易说》和朱熹《周易本义》《易学启蒙》也对蓍法有专门论述。

一、不同的易学观决定了不同的揲蓍法郭雍以为圣人为明道而作《易》,在包牺之时,只有八卦,没有九、六和大衍数;文王重卦以后,依照天地之数产生九、六之别;文王、周公殁,大道不行,唯有揲蓍流行,人们依照九、六之数推导出大衍之数五十,产生了大衍数蓍法。

郭雍以为,汉代以来象数之学附会于《易》,圣人之道熄灭无传,直到程颢、程颐、张载三先生发挥易理精奥,圣人之道才得以重现。

郭雍作《郭氏传家易说》的目的确实是继承程颐和其父的解《易》传统,说明圣人之道。

朱熹以为《易》本为卜筮之书,以自己和蔡元定考订的《河图》《洛书》为象数本原,以为大衍之数和九六七八均源于《河图》《洛书》,并在此基础上推演蓍法。

这是二人揲蓍法之争的全然缘故。

一、郭朱对河洛学说的不同明白得河图、洛书之说,《尚书》《论语》都有记载,以为“河出图,洛出书”为祥瑞之兆。

河图、洛书、八卦、太极图都是纹样(图画)性质的非文字的信息载体。

它们是远古时代人们传递信息的符号。

据说在距今一万四千八百年时,燧人弇(yan)兹氏创作了《河图》、《洛书》。

弇兹氏有三个分支,分别是柯乌耶劳、柯约耶劳和柯诺耶劳。

创作《河图》的是柯约耶劳人;创作《洛书》的是柯诺耶劳人。

燧人氏时代距今约有9700~17000多年,是旧石器时代。

那个时代先人已经掌握了摩擦生火的技巧;采用了结绳的方法记事;积累了天体观测和日影积录的知识,创作了《河图》、《洛书》;创制了原始的陶器,结束了茹毛饮血的生活方式。

八卦是伏羲时代的先人所创。

公元前7724年,伏羲于甘肃榆中代燧人氏,继天道木德为王,正式立国称帝,国号羲,建元罗奉。

罗奉3年(公元前7722年),伏羲以大风雨表测八方风,定八极、四时、八节。

每时(今称每季)90天,每节45天,周岁(今称一年)360天。

由于一个太阳年(由前一个冬至到下一个冬至)是365~366天,所以在满360天(一岁)之后,再用5天(或6天)用于祭祀天神。

神话传说的女娲(伏羲的配偶)补天,即是女娲建议伏羲规定历法,确定一岁分为10日(月),每日(月)36天,岁末还有5天(每隔三年再加1天)作为过年。

女娲为什么建议伏羲重新规定历法?因为伏羲规定的四时、八节冲击了由旧石器时代流传下来的“五行”、“10日”历则。

“八节”被用来取代历来的“10日”。

四时、八节的历则实际是一种“8月历”。

神话传说的“女娲补天”,不是修补天穹!神话传说的“羿射九日”,是说羿善射,狩猎不到一岁,即9个日(月)就能满足需要。

上古时代,“日”“月”不分,因为那时没有文字!上古时代把一个太阳年叫做“岁”,一岁分为两个“年”(由夏至到冬至是阴年;由冬至到夏至是阳年)。

这种历则是由燧人氏时代传下来的。

《河图》、《洛书》就是这种历则的结晶。

伏羲根据《河图》、《洛书》,创作了《八卦》(先天八卦)。

伏羲氏时代是新石器时代,制陶有了长进,这同伏羲匏古(葫芦)采用葫芦作为制陶模具相关。

解释《十数河图》《九宫洛书》一月有四个重要月相,朔月、上弦月、望月、下弦月。

这是自然顺序。

一回归年365.25天,一月计29.53天。

365.25天除以一月29.53天,为49.48个月相特征点,略去小数,大衍之数五十,用四十九。

再略去不完整的月相1个,计48,为完整的月相,计12个月。

一回归年相对来说却多出一个月相(小数不计),所以,下文我用的是太阳多出月相特征点,月只以整数计。

太阳以立杆测影回归为一年。

条件:以日位置定月相位置。

方位:面南(南面的天空)而视。

推算如下:第一年末冬至日,前推的上一年冬至亥时为零点,第一年末(冬至日),太阳多出一个月相的时间,依照自然顺序配朔月,日月同时出没,为日月在夜半时不可视(隐)的天象,故隐。

《河图》下方配1,表示月位置。

《洛书》下方配1(多出一个月相的时间,约7天,以下类推)。

第二年末(冬至日)太阳多两个月相的时间,配上弦月,黄昏时,月亮可视(显)于正南天空,为什么是可视呢呢,因为北半球上弦月只有中午开始出现,黄昏即在南中天,半夜才月落。

《河图》上方配2,表示月位置。

《洛书》右方配2。

第三年末(冬至日)太阳多三个月相的时间,配望月,满月在傍晚太阳落山时的东方可视(显),因为北半球望月黄昏出现。

《河图》左方配3,表示月位置。

第四年末(冬至日)太阳多四个月相的时间,配下弦月。

下弦月夜半出现,在东方,日在东方时,月于南方天空,中午在西方不可视(隐),因为北半球正午时下弦月落,。

《河图》右方配4,表示月位置。

《洛书》上方配4。

四方定位:子北对应下方,卯东对应左方,午南对应上方,酉西对应右方。

河图洛书24东34西东32西11河图定月亮位置洛书定太阳位置.月是否可视(图1)关于《洛书》3数是如何安排位置的,推演如下:方位:子北对应下方,卯东对应左方,午南对应上方,酉西对应右方。

4日上2日上月东23月西日东34月西1日下1月下(图2)黄昏时,上弦月2数在正南天空,那么当日中午就在东方。

《河图》《洛书》易图,多数是为解释《易》的符号即八卦、六十四卦而作的。

这些易图凝聚了古人、近代人和现代人的智慧,是易学的重要组成部分,其中有的具有很高的学术价值和科学价值。

在众多易图中,首推《河书》、《洛图》。

《河书》、《洛图》是易学界争议最大、最为复杂的图,至今易界仍达不到共识。

宋·陈抟始将《河书》、《洛图》以及《先天图》、《太极图》传于世,朱熹在《周易本义》公诸于世,这在易界引发了近千年的“河洛之争”。

(一)河、洛综述古籍对河、洛的记载《易传·系辞上》说:“河出图,洛出书,圣人则之。

”孔子做学问是慎重的,他说此话,可能他见过这两张图。

史籍最早有记载的是《尚书·顾命》,说在成王逝世的葬礼上,陈列了许多宝器、用具,其中“大玉、夷玉、天球、河图在东列。

”与河图并排的“天球”是否就是《洛书》,这还有待于研究。

河洛之说在先秦典籍中就多有记载:天不爱其道,地不爱其宝,人不爱其情。

故天降膏露,地出澧泉,山出器车,河出马图。

(《礼记·礼运》)昔人之受命者,龙龟假,河出图,洛出书,地出乘黄,今三祥未见有者。

(《管子·小臣》)凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!(《论语·子罕》)故阳以七,阴以八为彖,易一阴一阳,合而为十五之谓道。

阳变七之九,阴变八之六,亦合之十五,则彖变之数若之一也。

阳动而进,变七之九,象其气之息也。

阴动而退,变八之六,象其气之消也。

故太一取其数以行九宫,四正皆合于十五。

(《易纬·乾凿度》)……。

这些论述说明,《河书》、《洛图》渊源甚古!河、洛之争宋代《河图》、《洛书》、《先天图》、《太极图》一面世,就引起了轩然大波,出现了“疑古派”和“图书派”的大论战,这一战就是九百年!首先发难的是“疑古派”先驱、北宋大文学家欧阳修,他在《童子问》中说:敢问八卦之说,或谓伏羲已授《河图》,又俯仰于天地,观取于人物,然后画八卦尔。

二说虽异,会其义则一也,然乎?曰不然。

河图洛书详解展开全文一、河图洛书中国易学关于八卦来源的传说,最初指天赐的祥瑞。

河洛之辞,最早见于《尚书·顾命》,又见于《论语·子罕》。

《尚书·顾命》:“大玉,夷玉,天球,河图在东序。

”《管子·小臣》:“昔人之受命者,龙龟假,河出图,洛出书,地出乘黄,今三祥未见有者。

”《周易·系辞上》:“河出图,洛出书,圣人则之。

”认为八卦乃据河洛推演出来。

汉人多宗此说,以河洛解释八卦来源。

(1)河洛所指,后世理解不一。

西汉刘歆以河图为八卦,以《尚书·洪范》为洛书。

汉代纬书有《河图》九篇,《洛书》六篇。

以九六附会河洛之数。

宋初陈抟创“龙图易”。

吸收汉唐九宫说与五行生成数,提出一个图式,名龙图,即河图。

西蜀隐者则以陈抟之先天太极图为河图。

刘牧将陈抟龙图发展为河图、洛书两种图式,将九宫图称为河图,五行生成图称为洛书。

南宋朱震于《周易挂图》中载其图。

南宋蔡元定认为刘牧将河图与洛书颠倒了,将九宫图称为洛书,五行生成图称为河图。

朱熹《周易本义》卷首载其图。

后世所称一般以蔡说为准。

南宋薛季宣以九数河图、十数洛书为周王朝的地图、地理志图籍。

清黄宗羲《易学象数论》、胡渭《易图明辨》亦认为河图洛书为四方所上图经一类。

今人高亨认为河图洛书可能是古代地理书,另有人认为河图为上古气候图,洛书为上古方位图,或以为河图为天河之图。

众说不一,尚在继续探求中。

(2)河图,洛书的关系。

一般认为河图为体,洛书为用;河图主常,洛书主变;河图重合,洛书重分;方圆相藏,阴阳相抱,相互为用,不可分割。

汉代刘歆认为:“河图洛书相为经纬。

”(《汉书·五行志》注)南宋朱熹、蔡元定:“河图主全,敌极于十;洛书主变,故极于九。

”“河图以五生数统五成数而同处于方,盖揭其全以示人而道其常,数之体也。

洛书以五奇数统四偶数而各居其所,盖主于阳以统阴而肇其变,数之用也。

”并认为河图象天圆,其数为三,为奇;洛书象地方,其数为二,为偶。

九数为《河图》,十数是《洛书》——河图洛书研究之三袁立一、谁是《河图》,谁是《洛书》《河图》与《洛书》其实并不很难辨别。

根据宋代以前的文献,我们至少可以有不下十项理由确定九数图为《河图》,十数图为《洛书》。

首先,我们看《周易》怎么说的:《易系辞上》:“天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七,地八,天九,地十。

天数五,地数五,五位相得而各有合;天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五”。

这个数据包括地数十,显然它记述的是十数图。

《易经?系辞上》实际已经告诉了我们十数图的排列方式,即“天数五,地数五,五位相得而各有合”,把这句话更清晰的表达就是《青囊经》的“一六共宗,二七同道,三八为朋,四九为友,五十同途”。

用白点表示天数,用黑点表示地数,十数图就出现在我们面前。

我们都知道文王画出的是后天八卦,《周易》就是文王根据后天八卦撰写的经文,那么《周易系辞》记载的必是后天八卦来源的《洛书》数据。

即十数图为《洛书》。

其次,我们再从传承上核实一下。

宋代明确坚持《河图》为九数图者和坚持十数图为《河图》者各有一部分人,我们为叙述方便把他们分别称为九数派和十数派,在辩明谁是《河图》谁是《洛书》之前,我们暂称其一为九数图,另一为十数图。

从宋代九数《河图》派和十数《河图》派的传承审查,有传承者当为正确的,没有传承者自然就是比附无知的乱说。

宋代朱震的《汉上易解》记载:“陈抟以《先天图》传种放,放传穆修,修传李之才,之才传邵雍;放以‘《河图》’、‘《洛书》’传李溉,溉传许坚,许坚传范谔昌,谔昌传刘牧。

穆修以《太极图》传周敦颐,敦颐传程颢、程颐。

”北宋邵雍之子邵伯温在《易学辨惑》记述:“陈抟好读《易》,以数学授穆修,修授李之才,之才授邵雍(尧夫);以象学授种放,放授庐江许坚,坚授范谔昌;此一枝传于南方也。

”两者经整理就是:陈抟(-种放)-穆修-李之才-邵雍;穆修-周敦颐-程颢、程颐;陈抟-种放(-李溉)-许坚-范谔昌(-刘牧)。

无论邵伯温的《易学辨惑》或朱震的《汉上易解》中都没有阮逸或蔡元定以及朱熹什么事,没有传承的说法当然也不排除有可能是正确的,但多数都是错误的。

那么阮逸以及蔡元定、朱熹的《河图》十数论是怎么来的呢?我们知道易学自古就有象数和义理两大派别,阮逸以及蔡元定、朱熹既然不在象数派传承之内,当然最多就是儒家的义理派传承。

义理派正是被传出《河图》与《洛书》的麻衣陈抟师徒在《正义心法》和《正义心法注》里批评的“周孔孤行”的继承者。

所谓“周孔孤行”就是只知读诵《易》的周孔经文而不通过卦爻推演探求易理真髓的儒家门徒,这些人关于象数问题的解释是根本不可取信的。

因此,九数图为《河图》,十数图为《洛书》。

其三,看看谁更容易推出五行,五行就是洪范九畴的主要内容。

谁更明显的含有五行,则它必然是《洛书》。

秦代黄石公的《青囊经》对十数图的记述是:“一六共宗,二七同道,三八为朋,四九为友,五十同途,阖辟奇耦,五兆生成,流行终始,八体洪布,子母分施。

”所谓子母者,这里是作生数和成数来讲的。

《青囊经》对九数图的记述是:“中五立极,临制四方,背一面九,三七居旁,二八四六,纵横纪纲”。

《青囊经》有关九数图根本没有提到五和十,而对十数图明确提到“五兆生成”“子母分施”。

五兆生成就是五行生成,子母分施就是生数成数。

十数图再次被确认为《洛书》。

其四,天圆地方,天数图为《河图》,地数图为《洛书》,我们再看看谁由天数组成,谁由地数组成。

《易系辞上》明确说:“天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七,地八,天九,地十。

天数五,地数五”“天数二十有五,地数三十”。

即天数有:一,三,五,七,九;地数有:二,四,六,八,十。

小数即单数为天数,且天数没有十,故九数图即天数图为《河图》,十数图即地数图为《洛书》。

朱熹等人把十数图作为《河图》,显然是依据天数必然大于地数的逻辑,这恰恰说明十数派是自以为是的、没有传承的。

其五,看看九数图还是十数图中哪个是圆图哪个是方图,方图为《洛书》,圆图为《河图》。

我们都知道方形为四边形,两图除中央的五及十之外,十数图八个数字分列八方,九数图则两数一组分为四组。

那么是四边形更像方形呢还是八边形更像方形呢?显然是四个一组的十数图为方形图,八数分列八方更像圆形,故十数图为《洛书》,九数图为《河图》。

其六,再看看,谁符合“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火相射”(据《帛书周易》)的记载。

九数图为“戴九履一,左三右七,肩四二,足八六”。

先天八卦与数字的对应关系为:乾(一)兑(二)离(三)震(四),巽(五)坎(六)艮(七)坤(八);后天八卦与数字的对应关系是“帝出乎震(一),齐乎巽(二),相见乎离(三),致役乎坤(四),说言乎兑(五),战乎乾(六),劳乎坎(七),成言乎艮(八)”。

先天八卦讲究对峙,什么是对峙?我们能否从《河图》与《洛书》的数字看出对峙?显然是可能的可以的:九数图除中央的五以外两两一组,其和无论加中央之五与否,都是一个常数,即:戴九履一,上下之和为十,左三右七,左右之和为十;而双肩四二和两足八六我们同样可以分为两足,就是八二为十,四六为十。

——这就是对峙的数字含义。

而从十数图是不容易看出这种数字对峙的。

因此,九数图就是讲究对峙的《河图》。

其七,后天八卦讲究循环,九数图在同一方向没有重复,而十数图在同一方向有两个数字,且五组数字的关系分别是“共宗、同道、为朋、为友、同途”,这五个特点正应该是数字显示的循环特征。

故十数图必为《洛书》。

其八,再看看谁符合十数图,两两一组的十数图只有四组数字,也就是它应该描述的是类似韩国国旗的四主卦,即只描述了四个主要方向的正卦,现在只有两种选择:其一是乾坤配日月,即先天八卦;其二是日月配震兑,即后天八卦。

十数图还有一种表述,即北方,一六共宗,为水;南方,二七同道,为火。

水火在八卦中都各只有一卦即坎和离,即十数图描述的必是后天八卦的次序,故十数图为《洛书》。

其九,我们再看看有明确传承者邵雍怎么说的。

邵雍在《皇极经世?观物外篇衍义卷四》中说:“圆者星也,历纪之数其肇于此乎?方者土也,画州并土之法其仿于此乎?盖圆者,《河图》之数。

方者,《洛书》之文。

故羲文因之而造《易》,禹箕叙之而作《范》也。

”有传承与没有传承是完全不同的,邵雍明确指出《河图》与《洛书》是历法的肇始。

十数图除五十居中外,将八组数字明显列为四组,显然是方图,方图就是《洛书》,九数图当然就是《河图》。

其十,再看看,九数图和十数图哪张图符合“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火相射”(据帛书周易)的描述。

九数图为“戴九履一,左三右七,肩四二,足八六”。

先天八卦与数字的对应关系为:乾(一)兑(二)离(三)震(四),巽(五)坎(六)艮(七)坤(八)。

天地定位,天即乾,地即坤,乾一坤八,乾坤定位,其和为九;山即艮,泽即兑,艮七兑二,山泽通气,其和为九;雷即震,风即巽,震四巽五,雷风相搏,其和为九;水即坎,火即离,坎六离三,水火相射,其和为九。

九数图与先天八卦完全吻合。

故九数图为《河图》。

十一,僧道不打诳语,麻衣道者和陈抟大师师徒二人均为得道世外隐士,多次拒绝几任皇帝的征召聘任,根本没有必要伪造《河图》和《洛书》来赚取尘世虚名。

十二,据多种信史典籍记载,先有《河图》后有《洛书》。

五行概念源出《河图》与《洛书》,具体说,五行隐于《河图》而显于《洛书》。

隐于《河图》是指《河图》中的五行不明显,《河图》九数只有中间有个五,其余八数人为分为四组相减才能得到四组等差为五的数值,加中间的五,恰为五行;但是,这些毕竟不够明显。

而《洛书》的十组数字分为东南西北中五组,各组数字之差都等于五,五组等差为五的数字恰为五行。

《洛书》十数的两两等差为五是人类头脑中诞生五行明确观念的开始。

《洛书》的标准五行显然是在《河图》的不规范五行之后出现的,就是说,十数图必出现在九数之后,因此九数是《河图》,十数为《洛书》。

二、千古河洛之辩并非始于宋代,汉、隋都已经有错误对应者所谓的千古河洛之辩并非宋代开始,这一争论至少在隋代已经开始了。

首先我们看看宋代以前的古代典籍中都有哪些记载讨论了《河图》与《洛书》。

西汉孔安国在《尚书正义?顾命》和《尚书正义?洪范》中分别说:“伏羲王天下,龙马出河,遂则其文以画八卦,谓之《河图》。

”“洛出书,神龟负文而出,列于背,有数至于九,禹遂因而第之,以成九类,常道所以次序。

”孔安国关于《河图》与《洛书》的这些说法表明,《河图》与《洛书》开始被分别称谓。

但是,由于孔安国是儒生,并无《河图》与《洛书》真髓的传承,所以这些文字既有对的一部分,即对《河图》的描述,也有猜测和附会的一部分,即如果洛水所出的龟背上为九数图。

因为,无论龟背或马背《河图》与《洛书》都曾经出现过。

因此,孔安国认为九数图就是洪范九畴是没有数理根据的乱说。

隋代萧吉继承或自己演绎了九数图就是《洛书》或《洪范九畴》的错误观点。

在《五行大义?第五论九宫数》萧吉专门讨论了洪范九畴与《河图》与《洛书》的对应方位:“尚书洪范云:初一曰五行,位在北方,阳气之始,万物将萌;次二曰,敬用五事,位在西南方,谦虚就德,朝谒嘉庆;次三曰,农用八政,位在东方,耕种百谷,麻枲蚕桑;次四曰,协用五纪,位在东南方,日月星辰,云雨并兴;次五曰,建用皇极,位在中宫,百官立表,政化公卿;次六曰,乂用三德,位在西北,抑伏强暴,断制狱讼;次七曰,明用稽疑,位在西方,决定吉凶,分别所疑;次八曰,念用庶征,位在东北,肃敬德方,狂僭乱行;次九曰,向用五福,威用六极,位在南方,万物盈实,阴气宣布,时成岁德,阴阳和调,五行不忒。

故黄帝九宫经云:戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,五居中宫,总御得失。

”《黄帝九宫经》是比《五行大义》更早的古籍,已佚,但据这里的表述,它里面记载的图形就是与《黄帝内经?灵枢?九宫八风》中的附图,这也说明黄帝诸经多数都是一致的,多数都是真经,黄老之学确实在老庄之学之前。

但是,萧吉在《五行大义》中虽然七次提到《河图》,在这里却没有指出这个排列是《河图》还是《洛书》,说明在隋代多数人仍然不分《河图》与《洛书》或者《河图》与《洛书》都简称《河图》。

而萧吉在《五行大义?第五论九宫数》中论述的对应关系,实为生硬的比附,同样没有任何数理根据。

不过这也再次证实《河图》与《洛书》是密切相关且可以互相逆向推演的两种事物。

萧吉在《五行大义》里的议论说明,直到隋代人们都明确知道《河图》与《洛书》不是什么未知的事物,它们就是宋代的那两张星图历法。

只是一般没有传承的人分不清哪是《河图》哪是《洛书》罢了。

由于萧吉没有明确说洪范对应的是九数《河图》还是十数《洛书》,而五行根据《河图》或《洛书》都可以推演出来,所以不能说他的议论就是完全错误的。

萧吉的讨论虽然有其价值,但是,孔安国、萧吉等的错误或模糊讨论显然给几经战乱后的宋代的千古河洛之争埋下了祸根。