关 于 管 仲 的 法 律 思 想

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:6

古文鉴赏《待漏院记》原文及翻译《待漏院记》讲的是宰相知国政悬万命,当慎于思之以苍生之富庶。

告诫宰相为政当勤,正直无私,以保国安民为己任,而不该图谋私利,误国误民,或贪恋禄位,庸碌无为。

文章表现了作者开通的政治主张和实现清明吏治的进步要求 ;采用对照的写法,刻画了贤相和奸相的形象。

作品中的“漏”指计时器。

【原文】待漏院记作者:王禹偁天道不言而品物亨 [1] 、岁功 [2] 成者何谓也 ?四时之吏,五行之佐,宣其气矣。

圣人不言而百姓亲、万邦宁者何谓也 ?三公 [3] 论道,六卿 [4] 分职,张其教矣。

是知君逸于上,臣劳于下,法乎天也。

古之善相天下者,自咎 [5] 、夔 [6] 至房、魏,可数也,是不独有其德,亦皆务于勤尔,况夙兴夜寐,以事一人。

卿医生犹然,况宰相乎!朝廷自国初因旧制,设宰臣待漏院于丹凤门之右,示勤政也。

至若北阙向曙,东方未明,相君启行,煌煌火城 ;相君至止,哕哕 [7] 銮声。

金门 [8] 未辟,玉漏犹滴,彻盖下车,于焉以息。

待漏之际,相君其有思乎 ?其或兆民未安,思所泰之 ;四夷未附,思所来之。

兵革未息,何以弭 [9] 之;田畴多芜,何以辟之。

圣人在野,我将进之 ;佞臣立朝,我将斥之。

六气不睦,灾眚 [10] 荐[11] 至,愿避位以禳 [12] 之;五刑未措,欺骗日生,请修德以厘 [13] 之。

内心不安,待旦而入,九门既启,四聪[14] 甚迩。

相君言焉,时君纳焉。

皇风于是乎清夷,苍生以之而富庶。

若然,总百官、食万钱,非幸也,宜也。

其或私仇未复,思所逐之 ;旧恩未报,思所荣之。

儿女玉帛,何致使之 ;车马器玩,何以取之。

奸人附势,我将陟之 ;直士抗言,我将黜之。

三时 [15] 告灾,上有忧也,构巧词以悦之 ;群吏玩法,君闻牢骚,进谄容以媚之。

私心慆慆 [16] ,假寐而坐,九门既开,重瞳屡回。

相君言焉,时君惑焉。

政柄于是乎隳 [17] 哉,帝位以之而危矣。

若然,则下死狱、投远方,非不幸也,亦宜也。

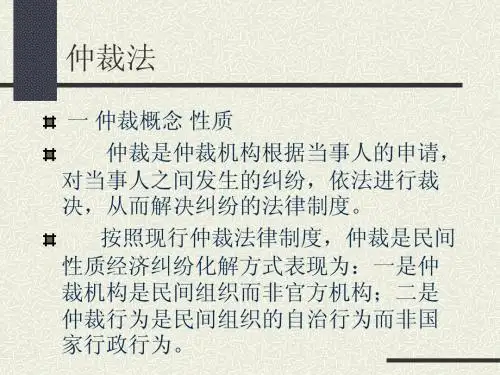

第1篇仲裁作为一种争议解决方式,相较于诉讼具有高效、便捷、保密等优点,被广泛应用于各类民商事纠纷中。

然而,仲裁过程中若出现枉法仲裁的情形,将严重损害当事人的合法权益,破坏法律的公正与权威。

本文将探讨枉法仲裁的法律后果。

一、枉法仲裁的定义与表现枉法仲裁,是指仲裁员在仲裁过程中,违反法律规定,故意作出不公正的裁决,损害一方或多方当事人的合法权益。

枉法仲裁的表现形式主要包括:1. 故意曲解事实:仲裁员故意歪曲、遗漏或者隐瞒案件事实,以支持一方当事人的主张。

2. 滥用自由裁量权:仲裁员在裁决中滥用自由裁量权,对同一事实作出明显不合理的判断。

3. 违反程序公正:仲裁员在仲裁过程中,未给予当事人充分的陈述和辩论机会,或者违反仲裁规则,导致裁决程序不公正。

4. 受贿、徇私:仲裁员在仲裁过程中收受贿赂,或者因私情、私利而偏袒一方当事人。

二、枉法仲裁的法律后果1. 当事人权利受损枉法仲裁的直接后果是当事人的合法权益受损。

被偏袒的一方当事人可能面临财产损失、合同解除等严重后果,而另一方当事人则可能因仲裁裁决的不公正而无法实现自己的权利。

2. 法律权威受损仲裁裁决具有法律效力,一旦生效,当事人应当履行。

枉法仲裁的存在,严重损害了法律的权威和公信力,使人们对仲裁制度产生怀疑,影响仲裁制度的健康发展。

3. 仲裁员职业声誉受损枉法仲裁的仲裁员,其职业声誉将受到严重影响。

这不仅会影响其在业界的声誉,还可能面临吊销仲裁员资格等行政处罚。

4. 法律责任追究根据《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规,枉法仲裁的仲裁员应当承担相应的法律责任。

具体包括:1. 民事责任:仲裁员因枉法仲裁给当事人造成损失的,应当承担民事赔偿责任。

2. 行政责任:仲裁员枉法仲裁,构成违法行为的,由仲裁委员会给予警告、通报批评、暂停仲裁员资格等行政处罚。

3. 刑事责任:仲裁员枉法仲裁,情节严重,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。

三、防范枉法仲裁的措施为了防范枉法仲裁的发生,可以从以下几个方面入手:1. 加强仲裁员职业道德教育:提高仲裁员的职业素养,增强其法律意识和职业道德观念。

最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定文章属性•【制定机关】最高人民法院•【公布日期】2018.02.22•【文号】法释〔2018〕5号•【施行日期】2018.03.01•【效力等级】司法解释•【时效性】现行有效•【主题分类】仲裁正文最高人民法院公告《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》已于2018年1月5日由最高人民法院审判委员会第1730次会议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。

最高人民法院2018年2月22日最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定(2018年1月5日最高人民法院审判委员会第1730次会议通过,自2018年3月1日起施行)法释〔2018〕5号为了规范人民法院办理仲裁裁决执行案件,依法保护当事人、案外人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国仲裁法》等法律规定,结合人民法院执行工作实际,制定本规定。

第一条本规定所称的仲裁裁决执行案件,是指当事人申请人民法院执行仲裁机构依据仲裁法作出的仲裁裁决或者仲裁调解书的案件。

第二条当事人对仲裁机构作出的仲裁裁决或者仲裁调解书申请执行的,由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。

符合下列条件的,经上级人民法院批准,中级人民法院可以参照民事诉讼法第三十八条的规定指定基层人民法院管辖:(一)执行标的额符合基层人民法院一审民商事案件级别管辖受理范围;(二)被执行人住所地或者被执行的财产所在地在被指定的基层人民法院辖区内;被执行人、案外人对仲裁裁决执行案件申请不予执行的,负责执行的中级人民法院应当另行立案审查处理;执行案件已指定基层人民法院管辖的,应当于收到不予执行申请后三日内移送原执行法院另行立案审查处理。

第三条仲裁裁决或者仲裁调解书执行内容具有下列情形之一导致无法执行的,人民法院可以裁定驳回执行申请;导致部分无法执行的,可以裁定驳回该部分的执行申请;导致部分无法执行且该部分与其他部分不可分的,可以裁定驳回执行申请。

中国古代的律法与司法制度中国是一个拥有悠久历史的古老国家,在人类社会的进程中,中国古代的律法与司法制度对于塑造了中国独特的法治思想和法律文化,是中国法律体系的重要组成部分。

本文将从几个方面来探究中国古代的律法和司法制度,并分析其对现代法学的影响与启示。

一、中国古代的律法制度中国古代的律法制度是通过不断地积累和演变而形成的,主要包括秦汉的律令制度、隋唐时期的律宪制度、宋元的律家学派和明清的官法制度等。

其中,律令制度最为完备,于秦朝时期制定,并在汉朝实行,公元三世纪之前,已经编纂完成。

律令制度包括刑律、治罪、禁忌、节制四个部分,其中刑律是主要内容,严格规定了各种罪行的定义、罪名、罪刑和刑罚执行程序等,与现代的刑法类似。

治罪是对司法工作的规范,包括司法程序、证据收集、诉讼程序等。

禁忌是在社会道德方面的规范,而节制则是关于官员、军队、士族等的规定。

在隋唐时期,律宪制度逐渐形成。

隋朝颁布的《隋律》等法律,大大加强了中央政府对于地方政府的控制能力,而唐朝颁布的《大明律》、《开元律》和《唐律疏议》等更是全面规范了律法制度,并与历史、文学、哲学等结合,形成了与时俱进的古代法学思想。

在明清时期,封建统治者更加强化了律法制度。

明朝继续实行官礼法度,制定了《大明律》、《大明醇儒政要》等,对于官员的法律责任和监督机制进行了详细规定;清朝则颁布了《大清律》、《大清会编》等,将官法与民法分开,并强制执行,同时对于监狱管理等进行了规范,使得司法规范显得非常完善。

二、中国古代的司法制度中国古代的司法制度主要包括刑统、监察、侦缉、援助、调解、仲裁及保障七个方面。

其中刑统是通过律法实现对罪犯的惩处,监察则是保证司法公正与权威,侦缉主要是负责收集犯罪情报,而援助则是为弱势群体提供司法帮助与保护。

调解则是为了减轻法院的负担和保持社会和谐,仲裁则是为纠纷当事人提供一种简单的解决方法,而保障则是保障个人的人身安全和财产安全。

在中国古代的司法制度中,审判权是由皇帝和官员掌握的,而官员则是司法工作的具体负责人。

法家管理思想与现代企业管理一、法家思想概述法家管理思想形成在春秋与战国戏剧性的社会变化时期,井田崩溃,宗族制度分封制度动摇,儒家的血亲经济基础被严重削弱,合力形成了“礼崩乐坏”的局面,建立适应新的社会秩序,寻求新的方式和方法,富裕国家的强人——法家思想应运而生。

开拓者可以追溯到春秋时期的管仲、李悝、商鞅等人,法家思想形成于战国时期,随着西汉的衰败,因为它强调“法治”,因此,自西汉称为“法家”。

早期法家思想大致分为三个部分,商鞅重“法”,申不害重“术”,慎到重“势”,先秦法家治理思想的形式主义者理论价值,人性理论,理论知识为基础,在法家思想治理基础上,与强大的治理为目标行为标准,与潜在的权力运行控制方法,以术为操控方法,法、势、术亦相结合、三者互补,构成了法家思想的管理观:第一,法——管理行为观,法代表制度和规范。

第二,势——管理组织观,势代表领导者权威。

第三,术——管理控制观,术代表具体的管理手段。

“法”是客观结构化的行为规范。

“术”的积极作用是控制,控制负面的功能是防止别人,相对是主观的,实现治国的目的是由其主观实践以达到。

“势”实现了君主的意志,而真正辅佐“法”的规范和“势”的贯彻则是“术”。

为了构建法家管理治理模式。

守法主义治理管理的内涵是:把握管理对象的客观基础和运行规则,来实施组织目标。

二、法家早期的代表人物管仲(公元前719-公元前645年),姬姓,管氏,名夷吾,字仲,谥敬,春秋时期法家代表人物,颍上(今安徽省阜阳市颍上县)人,周穆王的后代,被誉[]为“法家先驱”、“圣人之师”、“华夏文明的保护者”、“华夏第一相“。

管仲在任内大兴改革,富国强兵,重视商业,主张改良旧礼、创立新法,以法统政、礼法并用,以法律手段推行经济、军事等政策,以达到富国强兵的目的。

他认为法令是人们的行为准则,应该公布于众,“民之情,莫不欲生恶死,莫不欲利恶害…民利之则来,害之则去。

”思想集中体现于《管子书,书篇幅宏伟,内容复杂,思想丰富。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》根据《中华人民共和国仲裁法》和《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,对人民法院审理涉及仲裁案件适用法律的若干问题作如下解释:一.仲裁法第十六条规定的“其他书面形式”的仲裁协议,包括以合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式达成的请求仲裁的协议。

二.当事人概括约定仲裁事项为合同争议的,基于合同成立、效力、变更、转让、履行、违约责任、解释、解除等产生的纠纷都可以认定为仲裁事项。

三.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确,但能够确定具体的仲裁机构的,应当认定选定了仲裁机构。

四.仲裁协议仅约定纠纷适用的仲裁规则的,视为未约定仲裁机构,但当事人达成补充协议或者按照约定的仲裁规则能够确定仲裁机构的除外。

五.仲裁协议约定两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,仲裁协议无效。

六.仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的,该仲裁机构视为约定的仲裁机构。

该地有两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,仲裁协议无效。

七.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的,仲裁协议无效。

但一方向仲裁机构申请仲裁,另一方未在仲裁法第二十条第二款规定期间内提出异议的除外。

八.当事人订立仲裁协议后合并、分立的,仲裁协议对其权利义务的继受人有效。

当事人订立仲裁协议后死亡的,仲裁协议对承继其仲裁事项中的权利义务的继承人有效。

前两款规定情形,当事人订立仲裁协议时另有约定的除外。

九.债权债务全部或者部分转让的,仲裁协议对受让人有效,但当事人另有约定、在受让债权债务时受让人明确反对或者不知有单独仲裁协议的除外。

十.合同成立后未生效或者被撤销的,仲裁协议效力的认定适用仲裁法第十九条第一款的规定。

当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的,合同未成立不影响仲裁协议的效力。

最高人民法院仲裁法司法解释的理解与适用一、引言仲裁法是我国解决民商事纠纷的重要法律制度之一,为保障仲裁的公正、公平和高效,最高人民法院于近期发布了《关于适用若干问题的解释》(以下简称“仲裁法司法解释”)。

本文将对该司法解释进行详细解读,以帮助大家更好地理解和适用。

二、仲裁法司法解释的背景和目的随着市场经济的发展,民商事纠纷的数量不断增加,仲裁成为解决这些纠纷的重要途径之一。

然而,在实践中,仲裁的适用仍存在一些问题,如仲裁协议的效力、仲裁裁决的撤销和不予执行等。

为了解决这些问题,最高人民法院制定了仲裁法司法解释,旨在规范仲裁程序,提高仲裁的公正性和效率。

三、仲裁协议的效力认定仲裁协议是仲裁程序启动的前提条件。

根据仲裁法司法解释,仲裁协议应当具有以下内容:双方当事人自愿提交仲裁的意思表示;仲裁事项和仲裁委员会的选定或约定;提交仲裁的方式和地点。

同时,该解释还明确了在哪些情况下仲裁协议将被认定为无效,例如,违反法律法规的强制性规定的、无权代理或无权处分的、约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的等。

四、仲裁裁决的撤销与不予执行在仲裁中,如果出现程序违法、裁决违反社会公共利益或者当事人之间的仲裁协议无效等情况,当事人可以申请撤销或不予执行仲裁裁决。

根据仲裁法司法解释,当事人申请撤销仲裁裁决的理由应当符合法律规定,且应当在规定的期限内提出。

同时,对于不予执行仲裁裁决的申请,法院将依法进行审查并作出是否不予执行的裁定。

五、仲裁中的保全和执行为了保障仲裁裁决的执行,可以对一方当事人的财产进行保全。

根据仲裁法司法解释,法院可以对当事人的财产进行查封、扣押、冻结等措施,以确保裁决得到执行。

同时,对于已经生效的仲裁裁决,当事人可以向法院申请强制执行。

在执行过程中,法院将依法采取相应的执行措施,确保当事人的合法权益得到保障。

六、涉外仲裁的特别规定对于涉外仲裁,由于涉及到不同国家和地区的法律制度,因此需要特别规定。

根据仲裁法司法解释,涉外仲裁中的当事人可以选择适用的法律,但法律另有规定的除外。

【导语】民间故事是从远古时代起就在⼈们⼝头流传的⼀种以奇异的语⾔和象征的形式讲述⼈与⼈之间的种种关系,题材⼴泛⽽⼜充满幻想的叙事体故事。

下⾯是分享的古代关于破案的民间故事。

欢迎阅读参考! 【于仲⽂放⽜断案】 于仲⽂曾在隋朝做过⼤官。

在他⼩时候,有⼀年,村上有任家和杜家都丢失了⼀头⽜,两家都倾巢出动分头寻找,找了好久也没有找到。

后来别⼈总算为他们找到了⼀头,两家都抢着说那头⽜是⾃⼰的,双⽅争执不下,把官司打到州⾥,州官也难以判断,案⼦就挂了起来。

这时,益州长史(官职名)韩怕俊灵机⼀动,对州官说:“少年于仲⽂聪颖过⼈,为何不召他来断案?” 州官不以为然他说:“嘴上⽆⽑,办事不牢!此案⼤⼈都不⾏,何况少年?” 韩伯俊说:“⼤⼈此⾔差矣。

”说着,就向州官介绍了于仲⽂9岁时跟着⽗亲去晋见隋⽂帝的轶事: 皇帝向于仲⽂问道:“听说你喜欢读书,书⾥记载着哪些事啊?” 仲⽂从容地回答道:“奉养⽗母,服务国君,千⾔万语⽆⾮是‘忠孝’两字⽽已。

” 隋⽂帝惊异于仲⽂概括能⼒之强,连连赞叹道:“说得好!说得好!” 韩伯俊说:“⼤⼈,您看能否让于仲⽂这⼩⼦试⼀试处理此案?” 州官欣然应允,即命左右持着⼤红请帖前往于家。

于仲⽂到达州府,问明前后情况,微笑道:“这个案⼦很容易判定。

” 说着,便叫任、杜两家各将⾃⼰的⽜群全数赶到州府前的⼤操场上。

他便喝令道:“放⽜!” 说完,那头⽜直往任家⽜群奔去。

场上⼈群欢呼起来:“是任家的,是任家的!” 于仲⽂冷眼见杜家不服,便叫道:“慢,把那头⽜单独赶出来。

” ⽜出来了,仲⽂命差役⽤鞭⼦狠命地抽打,任家的⼈奔上前,拚命地抵挡,还将鞭⼦夺了下来;杜家的⼈只是在旁边喊道:“莫打了,莫打了。

”那喊声有⽓⽆⼒,像在演戏。

于仲⽂看了,便厉声盘问杜家⼈:“如果查出这头⽜不是你家的,⽽你们硬要冒领,除了⼗倍罚款,还要承担法律责任啊!” 杜家⼈知道瞒不过于仲⽂,只得承认⾃⼰有冒领之罪,诺诺连声,告退⽽去。

劳动争议调解仲裁法第27条解读劳动争议调解仲裁法上世纪七十年代末我国实行改革,当时百废待兴国家为了发展经济大力扶持国营企业。

那时候为了保护国营企业里职工的合法权益处理劳动争议纠纷,国家特意出台了国营企业劳动争议处理暂行规定,但是这个暂行规定。

劳动争议调解仲裁法第27条解读一、《劳动争议调解仲裁法》第27条内容第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。

仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

前款规定的仲裁时效,因当事人一方向对方当事人主张权利,或者向有关部门请求权利救济,或者对方当事人同意履行义务而中断。

从中断时起,仲裁时效期间重新计算。

因不可抗力或者有其他正当理由,当事人不能在本条一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的,仲裁时效中止。

从中止时效的原因消除之日起,仲裁时效期间继续计算。

劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受本条一款规定的仲裁时效期间的限制;但是,劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出。

二、第二十七条释义内容【释义】本条是关于申请仲裁的时效期间的规定。

(一)仲裁时效时效是指一定的事实状态持续存在一定时间后即发生一定法律后果的法律制度。

仲裁时效具体来说就是指权利人于一定期间内不行使请求劳动争议仲裁机构保护其民事权利的请求权,就丧失该请求权的法律制度。

1.仲裁时效为一年。

关于仲裁时效的期间,现行的劳动法第八十二条规定:提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。

而民法通则规定的一般民事权利时效为两年,特殊的民事权利诉讼时效为一年。

劳动法的这一时效规定区别于民事争议的诉讼时效期间,这是基于劳动争议案件的特殊性而作出的规定,旨在尽快地解决劳动争议。

但在实际执行中,由于有些劳动争议案件的情况很复杂,劳动者难以在六十日内申请仲裁,往往因为超过了仲裁时效而得不到法律保护。

尤其是在当前劳动力供大于求的形势下,一些劳动者如刚毕业的大学生、农民工等明知权利被侵害,为了与用人单位维持劳动关系,保住饭碗,不会一发生劳动争议就去申请仲裁,往往是较后没有办法,迫不得已才去主张权利,这时候可能已经过了六十日的仲裁时效期间。

guān jū关雎guān guān jū jiū,zài hé zhī zhōu 关关雎鸠,在河之洲。

yǎo tiǎo shū nǚ,jūn zǐ hǎo qiú窈窕淑女,君子好逑。

cēn cī xìng cài,zuǒ yoù líu zhī参差荇菜,左右流之。

yǎo tiǎo shū nǚ,wù mèi qiú zhī窈窕淑女,寤寐求之。

qiú zhī bù dé,wù mèi sī fú求之不得,寤寐思服。

yōu zāi yōu zāi,zhǎn zhuǎn fǎn cè悠哉悠哉,辗转反侧。

cēn cī xìng cài,zuǒ yoù cǎi zhī参差荇菜,左右采之。

yǎo tiǎo shū nǚ,qín sè yǒu zhī窈窕淑女,琴瑟友之。

cēn cī xìng cài,zuǒ yoù mào zhī参差荇菜,左右芼之。

yǎo tiǎo shū nǚ,zhōng gǔ yào zhī窈窕淑女,钟鼓乐之。

译文关关和鸣的雎鸠,栖息在河中的小洲。

贤良美好的女子,是君子好的配偶。

参差不齐的荇菜,在船的左右两边摘取。

贤良美好的女子,日日夜夜都想追求她。

追求却没法得到,日日夜夜总思念她。

绵绵不断的思念,叫人翻来覆去难入睡。

参差不齐的荇菜,在船的左右两边摘取。

贤良美好的女子,弹琴鼓瑟来亲近她。

参差不齐的荇菜,在船的左右两边去挑选它。

贤良美好的女子,敲起钟鼓来取悦她。

注释关关:象声词,雌雄二鸟相互应和的叫声。

雎鸠(jū jiū):一种水鸟,一般认为就是鱼鹰,传说它们雌雄形影不离。

洲:水中的陆地。

窈窕(yǎo tiǎo)淑女:贤良美好的女子。

1994年仲裁法关于仲裁范围的规定《中华人民共和国仲裁法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议于1994年8月31日通过,现予公布,自1995年9月1日起施行。

以下小编为大家精心准备了:1994年仲裁法关于仲裁范围的规定,欢迎阅读!1994年仲裁法关于仲裁范围的规定如下:第二十一条当事人申请仲裁应当符合下列条件:(一)有仲裁协议;(二)有具体的仲裁请求和事实、理由;(三)属于仲裁委员会的受理范围。

第二十二条当事人申请仲裁,应当向仲裁委员会递交仲裁协议、仲裁及副本。

第二十三条仲裁申请书应当载明下列事项:(一)当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;(二)仲裁请求和所根据的事实、理由;(三)证据和证据来源、证人姓名和住所。

第二十四条仲裁委员会收到仲裁申请书之日起五日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由。

第二十五条仲裁委员会受理仲裁申请后,应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人,并将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达被申请人。

被申请人收到仲裁申请书副本后,应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书。

仲裁委员会收到答辩书后,应当在仲裁规则规定的期限内将答辩书副本送达申请人。

被申请人未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行。

第二十六条当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议,人民法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当驳回起诉,但仲裁协议无效的除外;另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的,视为放弃仲裁协议,人民法院应当继续审理。

第二十七条申请人可以放弃或者变更仲裁请求。

被申请人可以承认或者反驳仲裁请求,有权提出反请求。

第二十八条一方当事人因另一方当事人的行为或者其他原因,可能使裁决不能执行或者难以执行的,可以申请财产保全。

10 | ECONOMY今年5月1日,是《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》正式施行5周年。

5年来,劳动人事争议调解仲裁制度建设取得了哪些进展,调解仲裁服务能力如何,未来的调解仲裁工作重点在哪些方面?针对这些问题,《经济》记者走进国家人力资源和社会保障部调解仲裁管理司,对副司长李小虎进行了专访。

《经济》:自《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》颁布以来,劳动人事争议调解仲裁已成为化解矛盾纠纷的重要措施。

5年来,我国劳动争议调解仲裁工作取得了哪些发展?李小虎:这5年,劳动人事争议调解仲裁制度建设可以说取得突破性进展,调解仲裁服务能力也得到较大提升。

2008年,人事部、劳动和社会保障部的职责整合组成了人力资源和社会保障部,调解仲裁管理司在此时成立,《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》也于当年5月1日正式施行。

5年来,我们初步建立了劳动人事争议调解仲裁法律政策体系。

人力资源和社会保障部先后颁布或修订了《劳动人事争议仲裁办案规则》、《劳动人事争议仲裁组织规则》、《人事争议处理规定》、《企业劳动争议调解仲裁效能亟需提升——访国家人力资源和社会保障部调解仲裁管理司副司长李小虎文/本刊记者 毛丽冰I nterview本刊记者 李士虎/摄. All Rights Reserved.ECONOMY | 11协商调解规定》以及一系列政策性文件,各地也积极制定调解仲裁法的配套规章政策,为调解仲裁工作奠定了法律基础。

其次,强化了调解在争议处理中的基础性、前端性作用。

将劳动人事争议调解纳入“大调解”工作格局,全国大中型企业劳动争议调解委员会组建率达到45.6%,乡镇、街道劳动争议调解组织组建率超过50%,50%以上的争议通过调解化解在基层。

第三,结合机构改革整合了劳动、人事争议调解仲裁两大系统资源。

全国共调整组建劳动人事争议仲裁委员会近2800个,调整组建率超过90%,实现了争议处理体制、仲裁机构、办案程序、办案场所四统一,形成了自上而下、全国统一的仲裁工作管理体系和办案规范。

关于管仲的法律思想

内容提要:通过分析春秋时期的基本历史状况和简单介绍管仲的法律思想,分析管仲法律思想的得与失,并思考法律思想与时代的关系及相互作用。

关键字:“井田制”、“百家争鸣”、德化、四维、修旧法、与民分货、三国五鄙、

一、春秋时期基本历史状况

1、社会阶层分化的变动

春秋时期的社会结构相对来说是整齐有序的:君主、卿大夫和士(官员、武士和贵族的家宰)组成了统治集团。

然而,这种整齐有序是短时期来看的,从长远来看就可以发现一些显著的变化:首先,名义上的君主的权威被卿大夫所篡夺,君王被大夫和贵族联合起来废黜掉。

其次,士阶层,一反以前不显眼的态势,开始加入了创造历史的行列,尤其是春秋末期,士变得最为活跃。

最后,在原来的奴隶和奴隶主这两个对立的阶级以外,又出现了地主阶级和农民、手工业者。

在奴隶和奴隶主阶级之间矛盾激化的同时,新兴地主阶级和没落奴隶主贵族之间的矛盾也日益突出。

旧的社会秩序被完全打乱,而新的秩序尚未建立,缺乏解决争端与保持和谐关系的统一标准,连续不断的战斗是唯一被证实了的生存之道,因此大家都认为战争是正当的。

2、经济的转变

首先,这一时期,土地所有权逐渐从奴隶主贵族手中转移到独立

的庶人等非贵族的土地所有者手中,奴隶制的“井田制”受到了封建土地私有制的挑战,公元前549年,鲁国“初税亩”改革正式承认了“私田”的合法性,开创了租税取代力役的封建土地制度,生产力与生产关系的矛盾激化。

其次,每个国家控制地域的扩大使商人能在更为广大的地域安全旅行,列国频繁的接触使交通条件得到改善,地方产品越来越专业化以及货币的出现,商业活动开始盛行,工业变得专业化且规模逐渐变大,城市化作为一个新的因素开始出现。

3、观念的变化

春秋时期的社会动荡与变革,必然要反映到思想领域中。

各阶级、阶层、社会集团,都针对当时的社会变革中出现的问题提出自己的主张和见解,从而揭开了我国春秋战国时期“百家争鸣”的序幕。

思想观念在仙湖的冲击中发生巨大的转变。

首先,君主与大夫的关系从家族关系转变为契约关系,神权思想遭到了前所未有的挑战,自然神权法思想进一步动摇,重民轻神思想兴起。

其次,由于社会动荡不安,弑君杀父,与革旧立新之事不断发生,宗法“礼治”思想衰弱,“法治”思想开始萌发。

最后,随着人民力量的不断壮大和劳动者身份的变化,奴隶主贵族“折民惟刑”的传统思想受到打击,重视“德化”和“以德服人”的思想有所发展。

二、管仲简介

管仲(?—公元前643年),又称管夷吾、管敬仲,郑国颖上人,。

他出生于平民,曾与鲍叔牙一同经商,曾在贫困中度日,公元前685年齐桓公即位后,由于鲍叔牙的推荐,委任管仲为相。

此后,管仲主

持齐国国政,采取了一系列革新措施,使齐国强大起来,“九合诸侯,一匡天下”,成为春秋时期的第一个“霸主”。

管仲的思想和政绩,在当时便有很大的影响,后来既为法家所尊崇,又为儒家所称道,还为道家所赞誉。

面对新的形势,作为奴隶主贵族中的明智之士,管仲察觉到了传统“礼治”的弊端,主张对旧礼进行改革,并且创立新的法令,在法律思想方面主张“天道”与法律相结合,改革旧礼与创立新法并举,以法统政、礼法并用,以法律手段推行军事、行政以及商业政策,促进富国强兵。

三、管仲法律思想简介

1、“修旧法,择其善而业用之”

管仲认为,对过去的法制不能简单地废弃或否定,而要选择其好的方面加以创造性地运用。

管仲所说的“旧法”包括西周的礼制和刑罚制度,他提出修“旧法”,并不是对礼制的完全摒弃,相反,管仲其实对“礼”相当重视,为此,他提出礼、义、廉、耻是“国之四维”即维系国家的四大绳索。

但是管仲又在继承周礼的同时,对周礼进行了四个方面的改造:

(1)以“尊王攘夷”和维护周礼为名,建立齐国的君主集权制和霸主地位。

(2)突破了“礼不下庶人,刑不上大夫”的传统,强调“万物待礼而后定”,用礼来教育和引导民众,同时用削夺封邑的方法打击分封制贵族,加强诸侯的权势。

(3)打破了“亲亲”的宗法原则,任用贤能。

(4)批判“刑不可知”和轻视法度的旧传统主张以法令作为人们言行的准则,以公开的法律作为标准,用赏赐以资鼓励,用刑罚纠正偏颇。

2、“令顺民心”,“与民分货”

管仲主张,法令的制定必须适应民众好财争利的习性,以建立和保障新的封建经济制度。

“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”,管仲认为民心的向背,是国家盛衰的关键,是统治成败的标准,从民心好利出发而得出的立法原则,自然是一切法令政策都要建立在物质利益的基础上,使法令适应人们对于物质利益的要求,物质利益不仅是人性所求,而且是人们遵守礼仪法度的前提,为此,他提出了“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”的著名论断,视经济利益为言行表现的基础,同时提出“民不足,令乃辱;民苦殃,令不行。

”

根据以上的思想和齐国的资源条件,大兴渔业、盐业、和冶铸业,而且在农业方面,他主张“均地分力”,“与民分货”,使农业生产与农民的切身利益直接相联系,激发其生产的积极性,提出了“相地而衰征”,使农民在好地坏地上的收益大体相似。

3、“作内政而寄军令”

管仲主张以法理政,以法统军,依法治民,并在制度上将这三者结合起来。

为了加强君主在自己国家中的集权地位,管仲对传统的分封采邑制进行了改造,建立了具有封建性质的行政管辖制度和军事编制制度。

他将“国”分为三个区域,把“鄙”即农村分为五个区域,

让士、农、工、商分别居住,严格限制“四民”之间的界限,反对混合居住和任意改换自己的职业。

他还创立了“三国五鄙”制度。

管仲认为,确立法制,富国强兵的关键是伸张君主的威望,使每个民众都畏惧权威,服从权威,而绝不能让民众随心所欲,为此,他规定了政绩考核制度,既强调国君掌握权威和法令以维护君主的地位,又利用带有宗法性的乡属组织来加强对人民的控制。

四、简析管仲的法律思想

管仲在中国历史上是一位很有作为的政治家,他的功业和思想有着自己的特色,对后世有很大影响:首先,管仲对周礼礼制思想既有继承又有概括,他能用宽惠政策招抚民众,能够掌握礼、法这一根本,能用忠信的原则对待贵族,能以礼、义、廉、耻使四方归用能身先士卒,鼓励作战。

其次,春秋时期是一个诸侯争雄称霸的时期,管仲相齐,目的也在于建立和巩固齐桓公的霸主地位,,所以他既主张自上而下的中央集权,又实行分而治之的地方自治,他的以法统政、以法统军、以威治民,实质上是用法令刑罚的手段来维护新的宗法等级制,从而加强礼、义、廉、耻这“国之四维”。

最后,管仲的法律思想不但在物质与意识的关系上具有一定的朴素唯物主义因素,而且对当时一味剥削人民而奢谈礼仪法度的奴隶主贵族也是一种相当深刻的揭露与批判。

但是管仲作为奴隶主贵族,始终代表了没落的奴隶主贵族利益,始终无法超越其阶级与时代的局限性:首先,管仲重视法治思想,但归根结底还是从周礼出发,为了维护奴隶主君主的统治。

其次,管仲

相齐,目的在于成就霸业,他强调君主专制和中央集权,在一定程度上增强了齐国的国力,但是,对民众的专制与君主权力的绝对化容易导致暴政。

最后,管仲提出“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”的观点确实使齐国国富民强,但是他的这种思想过分地强调了物质对意识的作用。

注释:第一页:参考《中国古代社会史论》(广西师范大学出版社)第二页:《史记*管晏列传》:管仲夷吾者,颖上人也。

少时常与鲍叔牙游,鲍叔知其贤。

管仲贫困,长欺鲍叔,鲍叔终善遇之,不以为言。

已而鲍叔事齐公子小白,管仲事公子纠。

及小白立为桓公,公子纠死,管仲囚焉。

鲍叔遂进管仲。

管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。

第二页:《管子*牧民》:政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。

第三页:《国语*齐语》:五属,故立五大夫,各使治一焉。

第三页:《国语*齐语》:匹夫有善,可得而举也;匹夫有不善,可得而诛焉。