一般论述类文本阅读专题复习

- 格式:ppt

- 大小:5.54 MB

- 文档页数:37

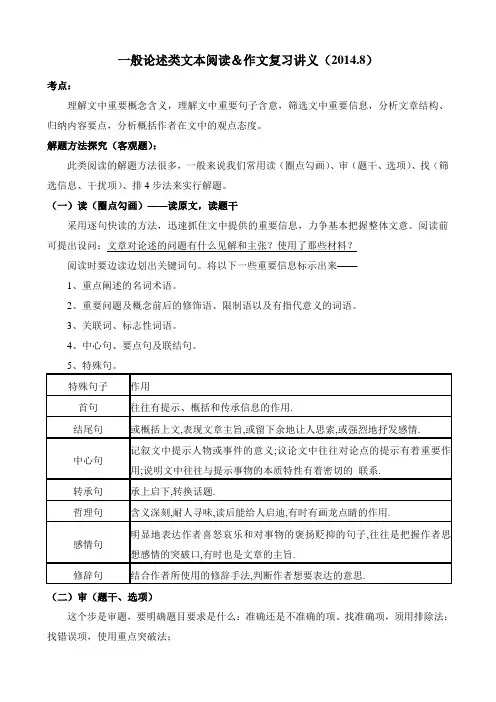

一般论述类文本阅读&作文复习讲义(2014.8)考点:理解文中重要概念含义,理解文中重要句子含意,筛选文中重要信息,分析文章结构、归纳内容要点,分析概括作者在文中的观点态度。

解题方法探究(客观题):此类阅读的解题方法很多,一般来说我们常用读(圈点勾画)、审(题干、选项)、找(筛选信息、干扰项)、排4步法来实行解题。

(一)读(圈点勾画)——读原文,读题干采用逐句快读的方法,迅速抓住文中提供的重要信息,力争基本把握整体文意。

阅读前可提出设问:文章对论述的问题有什么见解和主张?使用了那些材料?阅读时要边读边划出关键词句。

将以下一些重要信息标示出来——1、重点阐述的名词术语。

2、重要问题及概念前后的修饰语、限制语以及有指代意义的词语。

3、关联词、标志性词语。

4、中心句、要点句及联结句。

5、特殊句。

(二)审(题干、选项)这个步是审题,要明确题目要求是什么:准确还是不准确的项。

找准确项,须用排除法;找错误项,使用重点突破法;要弄清楚各个选项内容都涉及到文中哪些段落,准确圈定出答题所需的信息范围。

(三)找(筛选信息)围绕每一个选项内容查找出文中相对应的语句,然后筛选出与选项相关的有效信息,并在筛选出的信息前标明题号及选项号,例如与第1题A项对应的原文就在该原文前加上“1A”,依此类推,这样标记筛选出的原文,在将选项与原文信息实行比较时就能够快捷地寻找到原文信息,节省了答题时间,提升理解题速度常见8种错因(四)排(比较异同辨析是非)将题目中四个选项内容——与筛选出的原文信息比较,仔细找出选项与原文信息在表达上的差异处,然后根据上面提到的几种错误类型分析判断,符合原文意思的选项则是准确项,不符合原文意思的选项则是错误项,最后根据题干要求选出答案。

归纳小结:①树立一种观点。

我们在做阅读的试题时,坚信答案就在原文中。

②牢记步骤通读全文(理解)找准相关句(判断)对照辨析(确认)③明了排查的先后顺序排错:与原文比较,内容错误的排异:与题干不符合的排无:原文中找不到依据的第一讲·记叙文的审题与立意[目标]学会审题与立意,使记叙文“符合题意与文体要求,思想健康,中心明确”。

高考语文专题复习论述类文本阅读(及答案)解析一、论述类文本阅读1.阅读下面的文字,完成下列小题。

中央美院研究生毕业画展中,署名“夏语冰”的多幅绘画作品引起关注。

这位创造力不遑多让的“夏语冰”就是以会写诗闻名并且已出版诗集的人工智能机器人。

写诗、演唱、绘画、设计……人工智能技术在进入文艺领域之后,凭借超强学习能力、记忆能力和迅捷高效的创作优势,正在拿出越来越多的作品成果。

“人工智能会取代人类创作吗?”正成为一些人焦虑的问题。

需要说明的是,每当人们谈起人工智能时,往往想到科幻小说中的强人工智能,它们具有人类一样的情感和体验,和人类一样生活,看起来似乎会取代人类。

然而,目前我们实际拥有的是弱人工智能,它们具备人类的一些高端技能,但在情感、意识等方面与人类差别较大。

即便如此,人工智能的进入依然促使我们反观人类自身创作的特点与优长—越是面临技术冲击越要端正和坚定本体价值,同时在文艺观念和创作实践上越要有新的追求和突破。

不妨设想一下,如果一个人工智能机器人想要成为诗人徐志摩,它需要做些什么?首先,它要拥有徐志摩的阅读量,最大限度地接近他的创作素材;其次,它要学习徐志摩同时代其他诗人的诗,因为徐志摩的诗歌特色是在与其他诗人诗歌的关系中呈现出来的,必须掌握当时其他诗人诗歌的特点,才能更好凸显徐志摩的诗歌特质。

但这样,它就能创作出徐志摩的诗了吗?并非如此。

无论是“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,还是“最是那一低头的温柔,像一朵水莲花不胜凉风的娇羞”,无不来自诗人自身的生平际遇。

人工智能只有具备了徐志摩的人生经历,还原了他的所有体验,才有可能真正创作出有徐志摩风格的诗来。

没有人生,我们便无法理解诗和艺术。

人工智能正是在这里遭遇滑铁卢。

据研究,尽管人工智能具有令人炫目的高超技能,却很难模仿人类基本、无意识的直觉,这被称为“莫拉维克悖论”。

它可以轻易学会下棋,但一个婴儿都可以做到的感知世界,人工智能却需要花费大量时间进行训练,甚至即便如此也未必能学会。

高中语文论述类文本阅读专项训练专题复习及答案一、论述类文本阅读1.阅读下面的文字,完成下面小题。

中国古代书面语有文言与白话之分。

一般而言,文言与白话的区别,主要在于书面语与口语的关系。

大部分汉语史研究者认为,先秦时期的书面语与口语基本一致,汉魏以后二者出现分离现象,即口语随着时代的发展不断发生新变化,而书面语仍然以先秦典籍中的词汇、语法、句法等为标准,这就形成了文言。

白话相对于文言而言,与口语的关系更为密切,大约萌芽于汉魏之际。

魏晋以后,尤其到了唐代,文白分野渐趋明显。

古白话经过长时期的历史积累,至宋代有了质的飞跃。

主要有两个表现:其一,口语向书面语领域的“渗透”加速,同时代的口语大量出现在书面语中;其二,口语进入书面语,涉及的文体进一步扩展,文学作品之外,以文言为主要载体的儒学及史学著作中也出现了白话。

由此而始,古白话突破了文言的藩篱,渐渐登上大雅之堂。

大量口语词、方言词进入文学语言,是汉语词汇发展的特点之一。

经过文学作品的传播,这些词汇与原有的普通词语渐渐取得并存的地位,并在以后的发展中显示出不同的生命力。

这一特点在宋代的诗、词、文中都有所表现。

人论宋诗,皆曰“以文为诗”,而口语入诗正是其重要表现之一。

词在宋代的繁荣,也使口语进入书面语的速度进一步加快。

宋代文学的各种文体,都不同程度地形成了口语化的特色。

除了文学作品,更值得重视的是,受禅宗语录影响而产生的宋儒语录以及史学著作等非文学作品,也开始大量使用白话,形成对正统文言语体的重大突破。

文言何以成为正统?就在它与儒家思想紧密联系,它是儒家原典本有的语体,继而成为儒家思想的有机组成部分。

宋儒语录与史著中出现白话,无疑大大动摇了文言的正统地位。

白话书面语在宋代多种文体中大量涌现的同时,相关的语言理论也有了显著的发展,说明这种语言现象带有“自觉”意识。

书面语脱离口语毕竟不合语言的发展规律,人为地制造了阅读的障碍。

早在文言势力强大的汉代,王充就针对书面语脱离口语的状况,倡导“文字与言同趋”,这就是后人所说的“言文一致”。

一般论述类文章阅读高三总复习一、什么是“圈点式”阅读法“圈点式”阅读法,是指把阅读材料的重点部分画出来,力求读通、读懂、记住。

从记忆的角度理解就是提取重要信息,对重要信息进行有效的编码,使工作记忆中的信息进入到长时记忆,有利于整体把握文本,正确理解阅读材料。

1.圈点的范围现代文阅读考查的是最基本的阅读能力。

考生常出现的失误是抓不住主要的东西,或语言概括不准确、不全面、不明确。

为了更好地备考,突破一般论述类文章阅读瓶颈,务必做到阅读“3圈”。

(1)圈点重要句子①圈点作者观点句判断句……是…………不是……总结句总之,……看来,……复句假设、转折因果、递进其他表比较引述②圈点统摄全篇或揭示中心、主旨、情感的句子③圈点富有表现力的句子(使用修辞、内涵丰富)④圈点揭示文章脉络层次的句子(2)圈点重要词①圈点文中反复强化的词②圈点并明确指代词的含义③圈点文段中陈述对象转换的词(它往往体现行文思路,据此可很快理清文章思路)④圈点限定性词(定语和状语——修饰或限定的程度、范围、角度、可能与必然、未然与已然、全称与特称……)(3)圈点并区分论点与论据①常见发问形式原因是什么作用是什么②常见回答内容找文中论据找出或概括论点2.提取圈点内容,整体把握文意圈点的目的就是为了把握文章的整体,理清文章的思路。

从整体角度减少学习者错误组织材料的可能性,按逻辑关系有次序地组织和呈现信息,帮助学生正确理解。

这样就可以化繁为简,且答案也很难遗漏。

总之,“圈点式”阅读法,有利于在第一次阅读中提取重要信息,并通过对重要信息进行有效的编码,以便为更好、更准确地答题作铺垫,同时,依照文本的基本特征、考纲进行圈点,基本锁定了文章的主要内容、答题的范围,有利于理清文章的思路、整体把握作者的观点态度,突破一般论述类文章阅读瓶颈。

二、怎样运用“圈点”阅读法例文(2015.全国新课标卷Ⅰ) 阅读关注点宋代的农业、手工业、商业在唐代的基础上又(1)有了新的发展,特别是商品经济出现了空前的繁荣。

一般论述类文本阅读复习高考二轮复习0418 08:41::今天终于讲社会科学类文本的阅读这个专题了。

其他专题都早已讲完,还有三个月就要高考了,不讲是不合适的,讲又没有头绪,但终究是要讲的。

我是这样讲的。

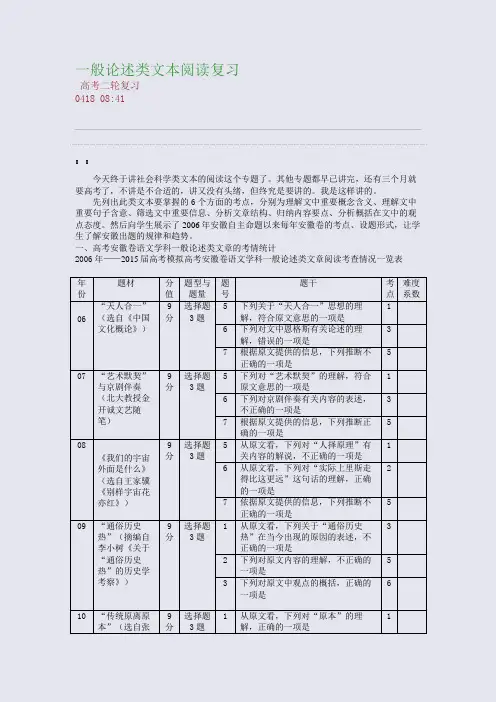

先列出此类文本要掌握的6个方面的考点,分别为理解文中重要概念含义、理解文中重要句子含意、筛选文中重要信息、分析文章结构、归纳内容要点、分析概括在文中的观点态度。

然后向学生展示了2006年安徽自主命题以来每年安徽卷的考点、设题形式,让学生了解安徽出题的规律和趋势。

一、高考安徽卷语文学科一般论述类文章的考情统计2006年——2015届高考模拟高考安徽卷语文学科一般论述类文章阅读考查情况一览表年份题材分值题型与题量题号题干考点难度系数06“天人合一”(选自《中国文化概论》)9分选择题3题5下列关于“天人合一”思想的理解,符合原文意思的一项是16下列对文中恩格斯有关论述的理解,错误的一项是37根据原文提供的信息,下列推断不正确的一项是507“艺术默契”与京剧伴奏(北大教授金开诚文艺随笔)9分选择题3题5下列对“艺术默契”的理解,符合原文意思的一项是16下列对京剧伴奏有关内容的表述,不正确的一项是37根据原文提供的信息,下列推断正确的一项是508《我们的宇宙外面是什么》(选自王家骥《别样宇宙花亦红》)9分选择题3题5从原文看,下列对“人择原理”有关内容的解说,不正确的一项是16从原文看,下列对“实际上里斯走得比这更远”这句话的理解,正确的一项是27依据原文提供的信息,下列推断不正确的一项是509“通俗历史热”(摘编自李小树《关于“通俗历史热”的历史学考察》)9分选择题3题1从原文看,下列关于“通俗历史热”在当今出现的原因的表述,不正确的一项是32下列对原文内容的理解,不正确的一项是53下列对原文中观点的概括,正确的一项是610“传统原离原本”(选自张9分选择题3题1从原文看,下列对“原本”的理解,正确的一项是1世英《我看国学——传统与现代》)2下列各项,不属于分析“传统远离原本”原因的一项是33下列对原文中观点的概括,正确的一项是611“想象空间”(选自王富仁《现代中国异域小说研究·序》)9分选择题3分1从原文看,下列对“想象空间”的理解,不正确的一项是12下列对原文结构和内容的分析,正确的一项是43下列对原文中观点的概括,正确的一项是612“中国传统社会伦理”(选自张岱年、方克立主编《中国文化概论》)9分选择题3分1与“家族”有关的内容,下列表述不符合文意的一项是12下列对原文思路的分析,正确的一项是43下列对原文内容的分析和概括,正确的一项是5二、考情分析(一)题型全部为选择题,分值为9分。

论述文本阅读专项训练知识点-+典型题含答案一、论述类文本阅读1.阅读下面的文字,完成下面小题。

中国古代乡村社会普遍存在的祠堂,是古代中国人慎终追远的重要场所,彰显着“敬宗收族、亲亲有爱”的礼之精神。

祠堂以血缘之基,融道德、信仰、礼三者于一体,规范礼制,聚族祭祀先人,团结族人,表达共同的精神寄托。

古代的“宗族”,是指有宗子,行宗法制而聚合成的“血缘—政治”团体。

宋代程颐倡导士大夫阶层的宗族祭祀,到南宋朱熹制作《家礼》,提出了“祠堂”这一名词,确定了祠堂祭祀的格局。

一个家族祭拜先祖,由宗子主持祭祀,叫敬宗;一个家族由宗子率领祭祀共同的先祖,即收族。

宋明之后,甚至出现了不设立宗子的“族”。

这样一个同族同姓的村落,尽管没有“宗”,仍然可以被称为“宗族”,这个时期的宗族制度,就成了“血缘—社会”团体。

敬宗收族,使宗法不仅成为人与人之间的人伦共同体,而且成为生者与死者交通的人神共同体,具有重要的政治与社会功能。

祠堂的功能之一是祭祀宗族祖先或先贤。

祠堂祭祀有多种,有季祭、节祭等。

不管豪门或寒族,对祭祀都十分重视,仪式庄严,礼节隆重。

祭祀先人是为了教育后人,立约族规是为了惩治违规犯律行为,借祖宗之威,禀祖宗之训。

在祭祀中,族长要宣读族规和家训以及族谱,族长在此代祖宗立言,宣讲传统伦理,告诫和惩罚犯错子孙。

凡做了错事的族人须站在特定的位置祭拜,寓意“低人一等”,以这样的方式来惩戒不良行为。

祭毕,后辈向前辈行礼,族人之间相互行礼,这样,祠堂祭祀就成了一种精神联系的纽带。

在这样的潜移默化中,家族成员从儿童期就受孝悌之礼等熹陶。

祭祀活动既加强了血缘关系,又强化了家族内部的向心力,从而对族中成员的行为起到榜样或约束作用。

祠堂的动文化(祭祀)体现着祠堂的功能,祠堂的静文化(建筑装饰)也暗示或渗透着祠堂的功能。

装饰文化作为祠堂文化的载体,涵盖了浓厚的道德观念、地域民俗,无论是家居陈设还是建筑中的雕饰彩绘,又或是牌楼照壁都成为传统文化的载体。

论述类文本阅读专题(含解析)论述类文本阅读专题全国Ⅰ卷(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成下面小题。

社会是由众多家庭组成的,家庭和谐关乎社会和谐。

要在家庭中建立一种和谐的关系,就需要有家庭伦理。

中国自古以来就有维护家庭关系的种种伦理规范,它们往往体现在各种“礼”之中。

从《礼记》中可以看到各种礼制的记载,如婚丧嫁娶,这些都包含着各种家庭伦理规范,而要使这些规范成为一种社会遵守的伦理,就要使“礼”制度化。

在中国古代,“孝”无疑是家庭伦理中最重要的观念。

《孝经》中有孔子的一段话:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。

”这是说“孝”是“天道”常规,是“地道”通则,是人们遵之而行的规矩。

为什么“孝”有这样大的意义?这与中国古代宗法制有关。

中国古代社会基本上是宗法性的农耕社会,家庭不仅是生活单位,而且是生产单位。

要较好地维护家庭中长幼尊卑的秩序,使家族得以顺利延续,必须有一套维护当时社会稳定的家庭伦理规范。

这种伦理规范又必须是一套自天子至庶人都遵守的伦理规范,这样社会才得以稳定。

“孝”成为一种家庭伦理规范,并进而成为社会的伦理制度,必有其哲理上的根据。

《郭店楚简·成之闻之》中说:“天登大常,以理人伦,制为君臣之义,作为父子之亲,分为夫妇之辩。

”理顺君臣、父子、夫妇的关系是“天道”的要求。

君子以“天道”常规处理君臣、父子、夫妇伦理关系,社会才能治理好。

所以,“人道”与“天道”是息息相关的。

“孝”作为一种家庭伦理的哲理根据就是孔子的“仁学”。

以“亲亲”(爱自己的亲人)为基点,扩大到“仁民”,以及于“爱物”。

基于孔子的“仁学”,把“孝”看成是“天之经”“地之义”“人之行”是可以理解的。

一方面,它体现了孔子“爱人”(“泛爱众”)的精义;另一方面,在孔子儒家思想中,“孝”在社会生活实践中有一个不断扩大的过程。

因此,“孝”不是凝固教条,而是基于“仁学”的“爱”不断释放的过程,只有在家庭实践和社会实践中,以“仁学”为基础的“孝”的意义才能真正显现出来。