明代戏剧的发展和演出形式

- 格式:docx

- 大小:37.73 KB

- 文档页数:3

第四章明代的戏剧第一节明初杂剧一、明初杂剧概述明代主要有两种戏剧样式:一是由元杂剧发展而来的明杂剧,一是由南曲戏文发展而来的明传奇。

相对于蔚为主流的明传奇而言,明杂剧的创作虽然有缓慢发展,但在总体上呈现出衰落的趋势。

明初杂剧是元代后期杂剧创作的余波,同时由于此时的作者已逐渐由民间艺人和下层文人变为官僚贵族,这就促使杂剧创作从平民化走向宫廷化、贵族化。

题材较为狭窄,内容贫弱苍白,伦理教化、歌功颂德与神仙道化等剧目在此期的创作中占据主流,显示出脱离现实的思想倾向,但在艺术形式上有所革新,开始突破元杂剧的体制规范并趋向雅化。

二、朱权与朱有燉二人都是皇室贵族,他们的作品代表了明初杂剧的发展趋向。

1.朱权,朱元璋第十七子,著有杂剧十二种,今存两种:一是宣扬出世思想的神仙道化剧《冲漠子独步大罗天》,一是演绎司马相如与卓文君风流韵事的风花雪月剧《卓文君私奔相如》,后者具有一定的进步意义。

朱权还作有兼戏曲史论和曲谱为一体的《太和正音谱》(1398年),分戏曲体式15种,杂剧12科,收录、品评了金董解元以下、元和明初的杂剧与散曲作家203人,认为戏曲乃盛世之声、太平之象。

2. 朱有燉,朱元璋的孙子,是此期创作最为丰富的作家,他的《诚斋乐府》包含三十一种杂剧,是元明杂剧作家保留作品最多的。

其作品大多是粉饰太平和宣扬封建道德,大致可分为四种类型:一是点缀升平、歌功颂德的喜庆剧;二是谈玄慕道、度脱成仙的神仙道化剧;以上两类作品皆是他政治斗争失意后的一种寄托和韬晦。

三是弘宣教化的节义道德剧,其中《香囊怨》较为著名,写妓女刘盼春与秀才周恭有情,而鸨母逼她与富商苟合,刘以死相抗,自缢而亡。

尸体火化时唯所佩香囊不化,内装周生情词亦保存完好。

以一妓女而能以死明志,全其贞节,作者认为这种道德境界值得表彰。

;四是水浒剧,有《黑旋风仗义疏财》、《豹子和尚自还俗》,皆是《水浒传》未载事迹,对研究水浒故事很有文献价值。

朱有燉在杂剧形式上颇多独创,如打破一本四折和一人主唱的惯例,采用对唱、合唱、轮唱等形式,甚至运用南北合套的体制,促进了杂剧自身的艺术更新。

明朝的皇家戏剧与舞台明朝(1368年-1644年)是中国历史上最为辉煌的朝代之一,不仅在政治、经济和文化方面取得了巨大的成就,而且也在戏剧和舞台艺术领域有着独特的发展。

明朝的皇家戏剧和舞台为当时社会带来了丰富多彩的表演和娱乐,成为明朝文化的一大亮点。

一、皇家戏剧的起源与发展明朝皇家戏剧起源于元朝(1271年-1368年)的元曲,但在发展过程中形成了自己独特的艺术特色。

明初皇帝朱棣(明成祖)重视戏曲艺术,曾派遣使臣赴元朝学习元曲。

随着时间的推移,明朝皇家戏剧逐渐形成了自己的体系,并在后来的明朝历代皇帝的支持下得到了长足的发展。

明朝皇家戏剧主要有二十四种,其中六种为正曲,十八种为杂剧。

正曲通常讲述历史题材,如《长生殿》、《汉宫秋》等,而杂剧则涵盖了各种戏曲类型,如《牡丹亭》、《西施》等。

这些皇家戏剧在明代皇宫内进行演出,不仅要求演员的表演技巧和唱功达到一定水平,还注重布景、舞台美术和服装的制作,力求营造出独特的艺术氛围。

二、皇家戏剧在明朝社会的影响明朝皇家戏剧不仅是皇室文化的一部分,也是明代社会的重要组成部分。

它在一定程度上促进了演艺事业的繁荣发展,使得当时的戏剧艺术更加多元化和丰富化。

皇家戏剧的演出不仅受到皇帝的赏识,也受到了一些富豪和文人士大夫的喜爱,他们常常会组织演出并邀请明朝皇家戏剧团来上台表演。

因此,皇家戏剧在明朝社会产生了广泛的影响力,成为人们娱乐生活的一部分。

三、明朝舞台艺术的特点明朝的舞台艺术以舞蹈和舞剧为主要表现形式,具有鲜明的特点。

明代舞台艺术注重形体的表达和舞蹈动作的优美,追求舞者形神兼备,舞曲和音乐的相互配合。

在明朝时期,舞蹈多以宫廷舞为主,如《宜春令》、《临江仙》等,这些舞蹈充满了浓郁的明代特色,既表达了对自然景物的崇敬,又展现了人们对美好生活的向往。

四、明朝的舞台剧作家明朝的舞台剧作家众多,他们创作了许多优秀的舞台剧作品。

其中最著名的是深受广大人民喜爱的汤显祖(1550年-1616年),他是明代文学史上最重要的舞台剧作家之一。

明朝的戏曲与娱乐活动明朝是中国历史上一个重要的时期,不仅在政治、经济、文化上有着显著的成就,而且在戏曲与娱乐活动方面也有着独特的风貌。

戏曲作为明朝娱乐活动的重要组成部分,对于当时社会的发展和人民的娱乐生活起到了举足轻重的作用。

本文将重点介绍明朝的戏曲发展和娱乐活动,探讨其在社会生活中所扮演的角色。

一、明朝戏曲的发展戏曲作为明朝最受欢迎的艺术表演形式之一,得到了广大群众的喜爱。

明代的戏曲包括了徽剧、京剧、越剧等多个剧种,各具特色。

其中,以徽剧最为著名,被誉为明代戏曲的代表。

徽剧以浙江一带的徽州音乐为基础,吸收了北方曲艺的特点,形成了独具一格的表演风格。

京剧则是明朝后期逐渐兴起的一种新剧种,由民间戏剧逐渐演变而来。

其表演形式独特,音乐和舞蹈的结合,演员形象的塑造以及唱腔的传承都具有独特的特色。

在明朝,戏曲的发展离不开皇室的支持。

明成祖时期,他热衷于徽州戏曲,常常亲自前往剧场观看演出,还亲自指导演员的表演技巧。

这种皇室对戏曲的重视,使得戏曲得到了更好的发展和传承。

二、戏曲与社会生活明代的戏曲不仅仅是一种艺术表演形式,更是当时社会生活不可或缺的一部分。

人们常常通过戏曲来展现自己的才艺,丰富夜间娱乐生活。

在明朝时期,戏曲演出经常作为庆祝宴会、寿宴等重要场合的娱乐项目,被认为是盛会的重要组成部分。

此外,明朝的戏曲演员也承担着很多社会责任。

他们不仅要在舞台上展现精湛的演技,还要传播正统的价值观念和道德准则。

在一些重要的宴会和活动中,戏曲演员还要挑选合适的剧目来表演,以表达对主人的祝贺之情。

由于这些原因,明朝的戏曲演员在社会中有着很高的地位和声誉。

三、明朝的娱乐活动除了戏曲,明朝还有许多其他形式的娱乐活动。

其中,最为著名的当属舞蹈和杂剧。

明代的舞蹈形式多样,不同地区有不同的舞蹈风格。

宫廷中最有名的舞蹈是《雅乐舞》,通常在庆典和重要宴会上演出。

而在民间,常见的舞蹈形式有酒令舞、金童玉女舞等。

此外,杂剧也是明朝的一种重要娱乐形式。

明朝的戏剧与表演艺术明代戏曲和杂技的繁荣明朝(1368年-1644年)是中国历史上一个非常重要的时期,也是中国戏剧和表演艺术蓬勃发展的时期。

在明代,戏曲和杂技成为广泛受众欢迎的娱乐形式,大量剧作诞生,并通过精良的舞台效果和表演技巧吸引着观众。

本文将介绍明代戏剧和杂技的繁荣,展示其对明朝社会文化的重要影响。

一、明代戏剧的兴起明代戏剧的兴起得益于社会的稳定和繁荣,以及明代政府对艺术的支持。

在这个时期,京剧、昆曲、越剧等多种戏曲形式相继出现,并逐渐形成独特的风格和表演技巧。

明代戏剧融合了自由、明快的北方风格和婉约、柔和的南方风格,吸引了广大观众。

明代京剧是最具代表性的戏曲形式之一,它通过丰富的舞台布景、精美的服装和独特的化妆来展示故事情节。

京剧的表演技巧包括唱、念、做、打,演员通过各种技巧来演绎剧情。

同时,京剧也注重角色形象的刻画,塑造了许多经典的人物形象,如西皮、花旦等。

另一个重要的明代戏剧形式是昆曲,昆曲以其高亢激昂的唱腔和优美动人的舞蹈而著称。

昆曲注重表现人物情感,强调唱念做打的结合,通过演员的精湛技巧将故事情节展现给观众。

二、明代杂技的发展与戏曲一样,明代的杂技也取得了极大的进展,成为丰富多彩的表演艺术形式。

明代杂技强调技巧和艺术的结合,以及身体的灵活性和控制能力。

杂技演员进行各种身体和器械的表演,如高空飞人、平衡术、舞龙等,使观众充分享受到了刺激和视觉的享受。

杂技表演技巧的发展源于明代社会繁荣的环境和对艺术的重视。

明代政府经常举办庆典和盛大的演出活动,为杂技演员提供了广阔的舞台和宣传机会。

由此带来了杂技表演技巧的不断提高和创新。

三、戏曲和杂技对明代社会文化的影响明代的戏曲和杂技在社会文化方面产生了深远的影响。

首先,戏曲和杂技丰富了人们的娱乐生活,成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

观看戏曲和杂技表演成为人们的一种习惯和娱乐方式,也促进了社会的交流和互动。

其次,戏曲和杂技作为艺术形式,传承了丰富的文化传统和历史故事。

明代戏剧知识点梳理总结一、明代戏曲的类型和发展在明代,戏曲艺术得到了较为全面的发展,包括了多种类型的剧目,如京剧、黄梅戏、昆曲、评剧等,这些类型的戏曲都有各自独特的风格和特点。

京剧是明代戏曲中最具代表性的一种,它继承了元代、明代的杂剧吸收了各种曲艺因素,融合了唱、念、做、打、舞等多种表演形式,形成了独特的表演风格。

黄梅戏是发源于明代的另一种戏曲,它在传统的民歌舞蹈基础上加入了书场曲艺和戏曲的表演形式,既有丰富的音乐元素,又有精湛的舞蹈技巧,形成了独特的戏曲形式。

明代戏曲的发展主要可以分为两个时期,即正统戏曲和杂剧时期。

正统戏曲时期大致延续了元代戏曲的传统,发展了以南戏和北戏为代表的两大戏曲体系。

而杂剧则是在这一时期的基础上逐渐形成并发展起来的,它是元代大型戏曲的选段编排精华,并根据时代的需要进行了创新和发展。

二、明代戏曲的艺术特点明代戏曲有着许多独特的艺术特点,这些特点不仅体现在表演形式上,也体现在剧目创作和演出等方面。

1. 崇尚规范和标准:明代戏曲在表演形式上更加强调规范化和标准化,不仅在唱腔、表演和音乐上有着明确的要求,而且在戏曲剧本创作和演出方面也有着固定的规范和标准。

2. 文学艺术的发展: 明代戏曲在文学艺术方面也有很高的成就,不仅在剧本创作上有着丰富的内容和深刻的思想,而且在表演形式上也融入了大量的诗词歌赋等文学表现形式。

3. 注重道德和宗教: 明代戏曲在内容和题材上更加注重道德和宗教的宣传,剧目中常常涉及到中国传统的伦理道德观念和宗教信仰。

4. 表演形式的创新: 明代戏曲在表演形式上有很多创新,不仅在唱腔、表演和音乐上有很多新的技巧和形式,而且在服装和舞台布景等方面也有着很多新的表演形式。

5. 社会价值观的宣传: 明代戏曲在传播社会价值观念和历史观念方面有很高的社会价值,这些价值在戏曲剧目中得到了较好的展现和宣传。

三、明代戏曲的影响和意义明代戏曲在中国古代戏曲发展史上具有重要的影响和意义,它不仅在戏曲艺术方面有着丰富的成就,也在文学、历史、社会等方面有很高的价值和影响。

明代戏曲的发展与演变在中国戏曲史上,明代是一个非常重要的时期。

明代戏曲不仅在表演形式上有很大的创新,而且在剧本创作和演员表演上也有很多突破。

本文将详细介绍明代戏曲的发展与演变。

1. 明代戏曲的背景明代戏曲的背景在明代之前的元代,戏曲以杂剧为主,注重音乐和舞蹈。

而到了明代,随着社会经济的发展和人民对文化娱乐的需求增加,戏曲逐渐成为一种受欢迎的表演形式。

文人戏曲与曲艺的融合明代戏曲的一个重要特点是文人戏曲和曲艺的融合。

文人戏曲是由文人学者创作的,注重剧情和人物性格的描写,对社会现象和人类情感有较深刻的反映。

而曲艺则更注重音乐和舞蹈的表演,具有更加活泼生动的特点。

文人戏曲和曲艺的结合,使得明代戏曲既有了文化内涵,又能够吸引广大观众。

2. 明代戏曲的表演形式戏曲剧种分类在明代,戏曲剧种不断增加,有徽剧、评剧、越剧、昆曲等。

每个剧种都有各自的特点和表演方式,使得明代戏曲具有多样性和丰富性。

戏曲的表演艺术明代戏曲的表演艺术也有了很大的发展。

演员开始注重角色的刻画,通过动作、表情和声音的配合,使得角色更加立体饱满。

同时,音乐和舞蹈也成为戏曲表演的重要组成部分,通过音乐和舞蹈的配合,增强了戏曲的艺术感染力。

3. 明代戏曲的剧本创作历史题材与现实题材明代戏曲的剧本创作非常丰富多样。

在历史题材方面,明代创作了很多以历史故事为背景的戏曲,如《长生殿》、《朝阳宫》等。

这些剧本通过对历史人物和事件的再现,展现了历史的沧桑变迁。

而在现实题材方面,明代戏曲也取材于民间故事和社会现实,如《南柯记》、《牡丹亭》等。

这些剧本通过对现实生活的揭示,使得观众能够更好地体验戏曲的艺术魅力。

剧本内容的探索与创新明代戏曲的剧本内容也在不断地探索与创新。

在情节设置上,明代戏曲常常采用多线叙事的方式,使得剧情更加复杂且有层次感。

在人物形象的塑造上,明代戏曲注重人物的内心世界和情感变化,使得人物形象更加真实可信。

在语言表达上,明代戏曲也有自己的表达方式,如押韵和对仗等,使得剧本更加富有诗意。

明代杂剧的演变趋势明代杂剧是明代戏剧中的一种重要表现形式,它的演变趋势主要表现在剧种形态的变化、题材内容的转变以及艺术手法的创新等方面。

下面将就这些方面分别进行阐述。

首先,明代杂剧在剧种形态上有着显著的变化。

明代初期杂剧主要以《汉宫秋》、《新春贺岁》等狂歌与杂曲的结合形式出现,后期逐渐发展成以忠孝情节为主要内容的独立戏剧形式。

这种剧种形态的变化可以分为两个阶段:一是杂剧与狂歌、杂曲结合的初期形态,二是杂剧独立成为一种戏剧形式的后期形态。

明代中期,由于历代文人士子的努力,杂剧逐渐形成了独立的剧种,并在明代中晚期达到了鼎盛阶段。

其次,明代杂剧的题材内容也发生了转变。

明初的杂剧内容主要以对传统史话与历史人物的传承与创新为主,例如《青霞枕》、《草木皆兵》等作品。

到了明代中后期,随着社会的变迁和人们审美观念的改变,杂剧的题材逐渐丰富多样化,包括人物的形象塑造、情节的发展以及思想的反映等方面。

例如《流沙河》、《破幽梦》等杂剧,在剧中讨论了人性的善恶、官府的腐败以及社会的黑暗面等问题,凸显了艺术作品的社会功能。

此外,明代杂剧在艺术手法上也进行了创新。

明代是中国文化艺术的鼎盛时期,许多文人墨客通过将自己的才华用于杂剧的创作中,使其在艺术手法上呈现出了独特的特色。

例如,明代杂剧中出现了以“向戏剧中的人物致辞”为开场方式的新套头,使戏剧更加引人入胜;他们还采用了歌词和对白的结合形式,使剧情更加生动。

此外,他们还注重对细节的描写和情节的布局,使剧情更加紧凑,更加具有戏剧性。

总的来说,明代杂剧的演变趋势表现在剧种形态的变化、题材内容的转变以及艺术手法的创新等方面。

这些变化与明代社会变革和文化审美观念的变化密切相关,使杂剧得以不断发展,成为了明代戏剧中的重要表现形式。

明代杂剧不仅具有丰富的题材内容和独特的艺术风格,更是中国戏曲艺术宝库中的瑰宝,对后世的戏曲创作和研究产生了深远的影响。

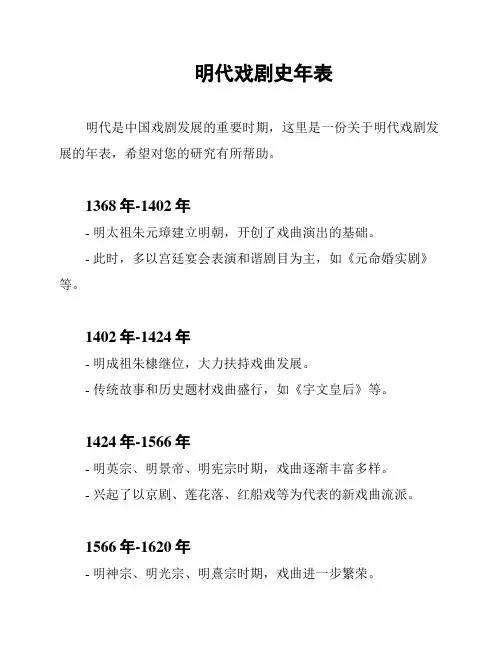

明代戏剧史年表

明代是中国戏剧发展的重要时期,这里是一份关于明代戏剧发展的年表,希望对您的研究有所帮助。

1368年-1402年

- 明太祖朱元璋建立明朝,开创了戏曲演出的基础。

- 此时,多以宫廷宴会表演和谐剧目为主,如《元命婚实剧》等。

1402年-1424年

- 明成祖朱棣继位,大力扶持戏曲发展。

- 传统故事和历史题材戏曲盛行,如《宇文皇后》等。

1424年-1566年

- 明英宗、明景帝、明宪宗时期,戏曲逐渐丰富多样。

- 兴起了以京剧、莲花落、红船戏等为代表的新戏曲流派。

1566年-1620年

- 明神宗、明光宗、明熹宗时期,戏曲进一步繁荣。

- 以本事剧和杂剧为主,如《破幽梦沙场倒》等。

1620年-1644年

- 明思宗、明后妃朱氏时期,戏曲受朝廷压制。

- 戏曲发展受到限制,演出活动大为减少。

总结

明代戏剧发展经历了起伏和变革,它的繁荣和发展有着广泛的

影响。

通过这份年表,我们可以了解明代各个时期的戏剧表演特点,以及随着朝代的变迁而发生的变化。

请注意,这份年表仅为简要概述,具体细节和内容请进一步参

考其他资源。

《明代戏曲的演变与特点》引言中国古代戏曲作为一种丰富多样的艺术形式,承载着中国文化的精华。

而在明代,戏曲经历了许多变化和发展,形成了许多独特的特点。

本文将介绍明代戏曲的演变与特点,从剧种、表演方式、角色塑造以及社会背景等方面,向读者全面展示明代戏曲的魅力。

剧种的演变传统剧种在明代,在传统的剧种基础上,又出现了新的剧种。

传统剧种包括了京剧、越剧、粤剧等,它们承载了历史的厚重和气息。

这些传统剧种在明代的演变过程中逐渐完善和成熟。

新兴剧种除了传统剧种,明代还出现了一些新兴的剧种,如昆曲、汉剧、弋阳腔等。

这些剧种在音乐、舞蹈和戏剧形式上都有独特的风格。

比如昆曲,以其细腻婉转的唱腔和精致的动作而闻名,它被誉为中国戏曲的瑰宝之一。

表演方式的变化音乐的重要性明代戏曲的表演方式相较于以往更加注重音乐的运用和表达。

音乐在戏曲中扮演了至关重要的角色,它不仅可以传递情感,还可以为角色的塑造提供丰富的细节。

在明代戏曲中,音乐成为了表演的灵魂。

动作的精致化和形式化明代戏曲中的动作也经历了一定的变化。

在舞台上,演员的动作变得更加精致和繁琐,注重细节的表达和舞蹈的形式化。

这使得整个演出更加华丽、精彩。

角色塑造的特点以人物心理为核心明代戏曲的角色塑造注重刻画人物的内心世界,表现人物的心理变化和发展。

通过描写人物的思想、情感以及与周围环境的关系,明代戏曲呈现出丰富的人物形象。

角色的多样性在明代戏曲中,角色的多样性也是一个显著的特点。

不同的剧种有各自的角色类型,例如京剧中的丑角、正剧等,越剧中的花旦、青衣等。

这些角色类型都有自己独特的特点和表演方式,丰富了整个戏曲的表现力。

社会背景的影响文化繁荣与社会变革明代是中国历史上一个繁荣的时期,也是一个社会变革的时期。

在文化繁荣的背景下,戏曲艺术得到了充分的发展与传播。

社会的变革也为戏曲的发展提供了新的题材和创作思路。

文人与戏曲明代的文人士大夫对戏曲艺术有着浓厚的兴趣,他们不仅是戏曲的观众,还积极参与到戏曲的创作和推广中来。

明代杂剧发展概述及其代表作鉴赏一、明代杂剧的起源与特点明代杂剧是中国戏曲史上的一个重要分支,诞生于明代中期,具有独特的表现形式和审美特点。

明代杂剧以吸收民间艺术和文言戏剧为特色,融合了歌舞、杂耍、说唱等多种元素,展现出丰富多彩的艺术风貌。

其艺术特点主要表现在以下几个方面:1. 劇情生動多样明代杂剧在剧情设置上善于展现人物性格的多样性,情节曲折生动,往往充满悬念和感情冲突,给观众带来强烈的视听享受。

2. 艺术表现形式多样明代杂剧艺术形式灵活多变,既有歌舞曲艺的表演,也有说唱、击掌等特色表现形式,呈现出生动活泼的舞台效果。

3. 表演风格夸张生动杂剧表演风格以夸张生动著称,演员多采用夸张的表情动作和语调,以吸引观众注意力,塑造生动鲜明的人物形象。

二、明代杂剧代表作介绍1. 《汉宫秋》《汉宫秋》是明代著名杂剧作品,由乌木创作,内容以王莽篡位、东汉末年为背景,描写了历史上的悲壮故事。

该剧以婉娜多情的王宫少女为主线,展现出了王莽篡位时的社会动荡和人民疾苦,具有深刻的社会寓意。

2. 《救风尘》《救风尘》是明代著名杂剧作品之一,描写了一个风尘女子面对社会压力、坚守尊严的故事。

该剧通过对风尘女子的内心挣扎和人性张扬,展现了明代社会底层人物的悲欢离合,具有强烈的人文关怀。

3. 《四郎探母》《四郎探母》是明代杂剧中的经典之作,以男女恩怨、母子情深为主线,展现了家国情怀和亲情至上的主题。

该剧通过对宫廷生活和封建礼教的批判,探讨了人性善恶、亲情与道德之间的关系,是一部充满人性关怀的杂剧佳作。

三、明代杂剧对后世的影响明代杂剧作为中国戏曲史上的重要艺术形式,对后世的文化影响深远。

其独特的表现形式和审美特点为后世文艺创作提供了宝贵的借鉴和启示,影响了后世京剧、豫剧等传统戏曲的发展。

同时,明代杂剧将现实主义和浪漫主义相结合,为后世文学作品提供了丰富多彩的表现方式和审美观念,对中国古典文学的繁荣和发展起到了积极的促进作用。

总的来说,明代杂剧以其独特的表现形式和深刻的社会寓意,成为中国戏曲史上的珍贵遗产,不仅为当代文化传承提供了宝贵的历史遗产,也为后世艺术创作提供了重要的艺术源泉和文化资源。

明朝的戏曲艺术京剧的前身与演变京剧是中国传统艺术中最具代表性的戏曲剧种之一,而它的前身可以追溯到明朝时期。

在这篇文章中,我们将深入探讨明朝的戏曲艺术以及京剧的前身与演变。

一、明朝戏曲艺术的兴起明朝是中国历史上一个文化繁荣的时期,各种艺术形式也得到了推崇和发展。

戏曲艺术作为民间艺术的代表之一,逐渐受到了社会各界的喜爱和支持。

明代的戏曲形式主要包括“曲艺”和“散曲”,其中“曲艺”是以演唱为主的表演形式,而“散曲”则是以演奏为主的表演形式。

二、明朝戏曲艺术的特点明朝的戏曲艺术在表演形式和演出内容上都有独特的特点。

首先,在表演形式方面,明代的戏曲注重舞蹈、武术和声腔等综合技艺的展示,将歌唱、舞蹈、表演和杂技等元素有机地融合在一起,形成了独特的表演风格。

其次,在演出内容方面,明代的戏曲艺术主要以历史故事和民间传说为题材,反映了社会生活的方方面面,不仅传递了人们的情感和观念,还具有较高的艺术性和观赏性。

三、明朝戏曲艺术的传承与转变明朝的戏曲艺术不仅在当时得到广泛的传播和发展,也为后来京剧的形成奠定了基础。

明代的著名剧作家汤显祖是京剧的重要奠基人之一,他的戏剧作品《牡丹亭》具有很高的艺术成就,并对后来的京剧发展产生了重要影响。

此外,明代的歌仙杨洪基也对后来的京剧腔调和唱腔风格产生了深远影响,为京剧的形成奠定了音乐基础。

四、京剧的诞生与演变京剧是明朝戏曲艺术的继承者和发展者,它在明朝的基础上融合了元曲、秦腔、汉剧等多种表演形式和音乐元素,逐渐形成了独具风格的艺术形式。

京剧的诞生可以追溯到清朝乾隆年间,当时的戏曲演出形式已经逐渐演变为以“彩脸”和“武生”为主要角色的表演形式。

后来,京剧在文化大革命期间受到了一定程度的冲击和批判,但它的独特魅力最终战胜了一切困难,得到了广大观众的喜爱和支持。

五、结语总之,明朝的戏曲艺术是京剧的前身,它在表演形式和演出内容上具有独特的特点。

明代的戏曲艺术为京剧的形成提供了宝贵的经验和素材,而京剧在传承明代艺术的基础上不断创新和发展,成为中国传统艺术宝库中的瑰宝。

明代戏曲的发展演变

明代是中国戏曲发展的一个重要阶段,戏曲艺术在这个时期得到了蓬勃发展和繁荣。

明代戏曲的发展演变主要有以下几个阶段。

第一阶段:元杂剧的继承和创新(1368-1435年)

明代初期,戏曲艺术主要是继承元代的杂剧,受到元杂剧的影响较大,但是在这个时期,戏曲剧种开始有所创新和改良。

比如从元代的故事中取材,加入了更多的宫廷故事和政治题材,同时对传统的元曲进行改编和注释,加强了剧本的文学性和思想性。

第二阶段:豫剧的发展(1435-1573年)

随着戏曲剧种的不断发展,豫剧逐渐成为了明代戏曲的主流。

豫剧的特点是以说唱为主,音乐节奏明快,表现方式直接、感情真挚、笑料丰富。

该剧种的代表作品有《汉宫秋》、《牡丹亭》、《西厢记》等。

第三阶段:南戏的兴起(1573-1644年)

明代中后期,南方戏曲开始兴起,主要在江南地区流传。

南戏的特点是音乐节奏婉转柔和,表现方式细腻、抒情,内容多以民间故事和寓言为主。

南戏的代表作品有《窦娥冤》、《汉宫秋》等。

第四阶段:金戏、汉戏、青衣戏等新的剧种的出现(1644-1911年)

明朝末期,中国社会开始进入动荡期,戏曲剧种也开始多样化。

金戏、汉戏、青衣戏等新的剧种相继出现。

这些新的剧种不仅保留了传统的表现形式和艺术特点,而且在内容和题材上也有了很大的变化。

代表作品有《虎符记》、《柳毅传书》等。

总之,明代戏曲的发展演变不仅充分体现了中国传统文艺的魅力,而且为戏曲艺术的后续发展开辟了广阔的道路。

明代戏剧的发展和演出形式

明代是中国戏曲发展的黄金时期,同时也是中国文化、艺术、

社会政治等多方面都十分繁荣的时期。

在明代,中国戏曲经历了

一个从形式到内容、从表演到传播的全面升级和变革。

本文将重

点探讨明代戏剧的发展和演出形式。

一、戏曲的普及

在明代,戏曲得到了广泛的推广,不仅民间有许多地方戏班子,贵族、文人官员也有自己的戏班子。

明代戏曲不仅形式丰富多彩,内容也十分丰富多样。

戏曲的传播主要是通过戏班子,一般来说,戏班子有两种形式:一种是贵族、文人官员设立的私人戏班子,主要为贵族内部娱乐、表演和文艺活动;另一种则是以营生为目的的民间戏班子。

明代

的民间戏班子在种类和数量方面发生了翻天覆地的变化,除了继

承和发扬元朝以来的汉剧、南戏外,又有了昆曲、京剧、秦腔、

评剧、黄梅戏等多种不同风格的剧种。

二、表演形式的变化

在明代,戏曲表演的形式有着明显的变化。

在元代,戏曲表演

还需要靠说唱和奏乐的结合来完成,唱腔规则也没有完全固定下来。

到了明代,唱腔体系得到了完善,出现了很多唱腔,包括丝竹、雅乐、民乐、湘音、河南音等不同的音乐形式。

唱腔的丰富

多样,使得演员可以有更多的技巧和手法来表达情感、刻画角色,更好地与观众交流。

同时,明代还出现了脸谱,即化妆打扮。

演员在舞台上通过化

妆打扮,可以更好地表现角色的性格、地位和心理内在变化。

脸

谱从元代开始使用,与唱腔和故事情节紧密结合在一起,形成了

戏曲的完整形态。

三、剧本的改进

在明代,戏曲的发展也离不开剧本的改进和创新。

明初,戏曲

剧本主要分为元杂剧和元曲两种,其中元杂剧多是陈淳、郑光祖

等元人的遗作。

到了明代中期,出现了很多优秀的新创作,如汤

显祖的《牡丹亭》、关汉卿的《窦娥冤》和白朴的《班姬》等。

明代的剧本重视人物形象的塑造和情节的布局,具有很强的文

学性和艺术性。

白朴的《班姬》中表现了忠诚、孝道等人性美好

的精神,关汉卿的《窦娥冤》则关注的是正义的问题,呼吁社会

大众尊重法律和人权。

四、演出形式的变化

明代的戏剧表演形式有了很大的变化,特别是在舞台的设计和

制作方面。

明代的舞台上方配备了吊梁、吊环、飞字等多种舞台

技术,如《班姬》中女主的飞索舞和《窦娥冤》中的画船、穿壁

等技巧,为戏曲演出提供了更加广阔的展示空间和更加丰富的表

现手法。

同时,明代的舞台重视现场效果和效果的传统优美,需要演员

合理掌握动静之分、远近之分等表演要素。

演员的表演需要精益

求精,准确地把握角色的内心变化、态度,达到身心合一的境界。

总的来说,明代戏剧的发展和演出形式的变化,体现了中国戏

曲在表演形式、剧本和文学性、现场制作等各个方面都有了较大

的突破和创新。

同时,由于戏曲剧目的质量较高,演出手法炉火

纯青,所以成为了华夏文化传承的宝库。