北京学院路八大院校史

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:3

北京地名的由来(中)北京地名的由来(中)【续接上集】25、以“营”为名的地名北京以“营”为名的地方有很多。

最资深的“营”,首推顺义区的“高丽营”,是公元六四五年唐太宗亲征高丽班师后,安置归顺唐朝的高丽将士及家属的地方,已有一千三百多年历史。

辽、金时代,粮食经船运到京郊,在坝河码头换用骆驼驮载进城,因此在码头建有骆驼房。

押运粮食的都是军人,他们的营盘叫“驼房营”,在今酒仙桥地区的坝河南岸。

一二七二年,忽必烈建立元大都。

如今在圆明园西侧有个“骚子营”,曾是蒙古兵军营,因汉人蔑称蒙古兵为“骚鞑子”而得名。

一三六八年,明朝朱元璋称帝这年,大将军徐达拿下元大都,派副将军常遇春镇守通州,留下了“常营”,在今通州区西邻的管庄北部。

常遇春是回族,常营至今还有不少回民。

一四○六年,明永乐皇帝发兵征伐安南国(即古代越南),搜罗安南工匠七千多名参加营建北京城,安置在安南营居住,即今大栅栏地区的“大安澜营胡同”。

其中有个安南人阮安,在正统年间还任过续建北京城的指挥官。

明朝末年,四川女将秦良玉,曾两次入驻京城,防范八旗军的攻掠。

四川兵的驻地叫“四川营”,今菜市口东有“四川营胡同”。

如今在雍和宫西边,有个“五道营胡同”,明朝是“武德卫营”驻军之地,后转音讹变为“五道营”。

清朝是距今最近的朝代,留下的“营”字地名更多。

一六四四年,多尔衮率清军占领北京城,于六月十五日下达“清城令”,将内城汉人全部驱赶至外城及郊外,将内城(除皇城范围)划分为八块,分驻清军八旗,号称“京旗”。

清初的八旗军作战以骑马射箭为主,因此各旗都设有修造弓箭马具的工匠营。

雍正八年曾有谕旨,“五匠俱系出征、行围所需,命定期考验,其技艺不精者勒限学习”。

京旗五匠的构成为:弓匠一千一百一十八名,铁匠一千一百一十三名,鞍匠四百四十七名,盔匠二百二十二名,铜匠二十三名(雍正时的编制。

“匠”指师傅,徒弟、助手人数在外)。

现存的工匠营地名列举数例:东直门内海运仓有北弓匠营胡同,阜成门内福绥境有东、西弓匠胡同;福绥境有鞍匠胡同;蒲黄榆一带有东铁匠营,建国门内古观象台的附近有铁匠营胡同和盔甲厂胡同;东城区炮局胡同(清初的造炮厂)附近以前有铜厂胡同。

北京大学医学部北京大学医学部(简称北医)位于学府林立的首都北京海淀区学院路,其前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日,是中国政府教育部依靠中国自己的力量开办的第一所专门传授西方医学的国立学校。

1952年建院名为北京医学院;1954年被确定为重点医学院校;1984年经国务院批准为全国10所重点建设大学之一;1985年更名为北京医科大学;1996年8月28日正式通过了国家首批“211工程”建设项目的论证,再次成为中国政府重点支持的医科大学;2000年4月3日与北京大学合并为新的北京大学。

医学部有教职工一万余人(含附属医院),其中有专业技术人员8420人,具有高级职称人员1535人,其中10名中科院、工程院院士,10名长江特聘学者,28位国家有突出贡献专家,245名博士生导师。

各类在校学生9097人,其中博士生702人,硕士生906人,本科生3086人,专科生677人,成人教育学生3563人,留学生163人。

医学部接收来自港澳台及海外华侨和留学生到校学习。

北京大学医学部有基础医学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、口腔医学院、医学网络教育学院、第一临床医学院(北大一院)、第二临床医学院(人民医院)、第三临床医学院(第三医院)、临床肿瘤学院(肿瘤医院)、北京大学深圳医院、北京大学首钢医院、精神卫生研究所(第六医院)、公共教学部。

医学部学科齐全,有基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、药学、护理学、医学实验学、应用药学、生物医学英语等本科专业。

有生物学,基础医学,临床医学,药学,公共卫生与预防医学,口腔医学,科学技术史等7个一级学科博士、硕士授权点;41个二级学科博士学位授权点,46个二级学科硕士学位授权点;6个博士后流动站。

目前,在岗博士生导师245人,硕士导师人数931人。

学校以培养本科生、研究生为主体,同时又是继续教育的培训基地。

医学部基础医学院被教育部确定为基础理科人才培养基地;医学部还被教育部确定为全国大学文化素质教育的基地。

京城⼋⼤学院最近⽹上流⾏⼀张“北⼤MM眼中的北京⾼校地图”,以北⼤⼥⽣地视⾓把北京市海淀区很多⾼校(包括⼀部分区外的)都点评了⼀遍。

总体来讲,该图的主观⾊彩过于浓厚,但也不乏正确的评价,⽐如说对于北语的评价就实在太贴切啦,因为主要在五道⼝逛⼀圈就会发出和“北⼤MM”同样的感叹!这张图给我最⼤的启发是让我联想到了当年的“京城⼋⼤学院(院校)”。

上世纪50年代初,新中国建国伊始,百废待兴,党和政府⾮常重视⾼等教育和⾼等院校的建设。

当时在“学习苏联”的热潮中,1952年进⾏了全国⾼等院校的“院系调整”⼯作。

根据苏联教学经验,将全国⾼等院校除留部分综合⼤学以外,按专业设置拆拼重新组合成⽴各科专业学院,合并包括教职员⼯、在读学⽣、教学设备以及图书资料等。

在这种形势下,中央有关部门选定在北京西北郊建设“学院区”,统⼀集中建⽴了第⼀批(⼋所)⾼等学府,“⼋⼤学院(院校)”之名就此产⽣,并于1952年暑期正式招⽣开学。

这就是上世纪五六⼗年代把该地区称为⼋⼤学院的历史由来。

矿⼤同学做的“⼋⼤学院”分布图(本⼈修改):北京林业⼤学(北京林学院) 中国农业⼤学(北京农业⼯程⼤学) 清华东路---------------------------------------中国矿业⼤学(中国矿业学院) 学 中⽯油勘发院(北京⽯油学院) 成府路---------------------------------------中国地质⼤学(中国地质学院) 院 北京科技⼤学(北京钢铁学院) 北四环西路---------------------------------------北京航空航天⼤学(北京航空学院)路 北京⼤学医学部(北京医学院) 知春路--------------------------------------- 随着⼋⼤学院的兴建,在学院区从南到北修建了⼀条主⼲路命名为学院路,马路西侧从南到北依次是北京航空学院、北京地质学院、北京矿业学院、北京林学院,马路东侧依次是北京医学院、北京钢铁学院、北京⽯油学院和北京农业机械化学院;最奇特的是,当时这⼋所学校的校门都是⼀⼀对应的(到现在北航和北医、地质和北科还是对应的)。

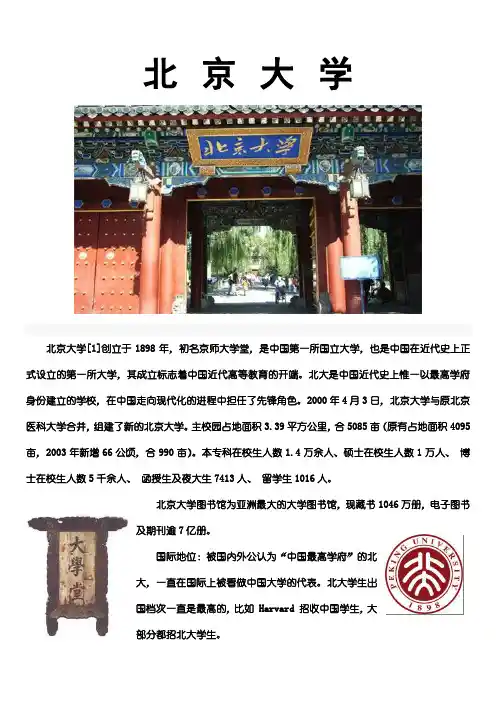

北京大学校史介绍清朝:京师大学堂(1898-1912年)京师大学堂,最高学府“太学”的学统。

中华民国(北洋政府及国民政府时期:1912-1937年)(北京大学校史介绍)辛亥革命后,更名为国立北京大学,严复出任校长。

1917年,蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则、取兼容并包之义”,使北大成为新文化运动的发祥地,为新民主主义革命的发生创造了条件。

抗战时期:国立西南联合大学(1937-1946年)1938年局势动荡,国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学三校迁址云南昆明,并定校名为国立西南联合大学。

华人诺贝尔奖获得者李政道与杨振宁是联大毕业的。

四、抗日战争胜利后:国立北京大学(1946-1949年)五、中华人民共和国成立后:北京大学(1949年至今)1952年院系调整,清华大学、燕京大学、辅仁大学的法、文、理科院系均并入北京大学,北京大学工学院机、电、土、建四系合并到清华大学,化工系合并到天津大学。

北大从沙滩红楼迁校址于被中共解散的原燕京大学的校址,成为一所以文理基础教学和研究为主的大学。

现为北京新文化运动纪念馆,五四大街29号1998年5月4日,北京大学百年校庆之后启动了“创建世界一流大学计划”。

当时中共中央总书记、国家主席江泽民同志在北大百年校庆典礼上的致辞宣布开拓985工程。

燕园简史北大的校园又称燕园,建立在“九大园林”基础上:勺园历史上,这里曾是一片荒地,明代书法家米万钟在此修建了一处园林。

取“海淀一勺”之意,所以被起名为勺园。

畅春园原址是明朝明神宗的外祖父李伟修建的“清华园”。

清代,康熙利用清华园残存的水脉山石,在其旧址上仿江南山水营建畅春园,作为在郊外避暑听政的离宫。

蔚秀园其初为圆明园附园,称“含芳园”。

咸丰八年(1858年)转赐醇亲王奕譞,御书“蔚秀园”。

承泽园当年曾被誉为京西五大邸园之一。

原来和镜春园同属春熙园,是圆明园附属园林之一。

乾隆年间,被赐予驾前宠臣和珅为园,成为淑春园的一部分。

北大导游讲解北京大学创办于1898年,原名京师大学堂,光绪皇帝亲笔题词"京师大学堂"匾额。

它是中国第一所国立的综合性大学,也是当时最高的教育行政机关,是康梁百日维新的措施之一。

北大燕园其实是原来燕京大学的校址,但是很多北大学生对此段历史知之甚少,然而最近有很多团体来北大参观,最让人神往的莫过于未名博雅的秀丽景色,如不能让参观者知道关于这个园子的真实历史,实在让人惭愧,希望我们的一言一行都为这个校园增添光彩!西校门西校门是北京大学原来的正门。

因为是校友1926年捐资所建,故也称作校友门。

1920年3月15日,燕大正式挂匾,同时举办男女两校合并的联欢会,合并仪式由蔡元培主持,校门上燕京大学的牌匾为他所题。

(北大导游讲解)西门华表这两座华表是圆明园安佑宫中的遗物之一,当年被安放在安佑宫琉璃坊前。

在清末民初崇彝的《道咸以来朝野杂记》中有记载曰: "鸿慈永祜,在月地云居之后,循山径入,其中为安佑宫,乾隆七年建,其前琉璃坊三座,左右华表刻云气,甚精巧,民国十四年犹及见之。

闻人言:今已为燕京大学所取。

" 根据这段记载,这两座华表至迟当建于乾隆七年(1742)。

至于如何从圆明园移到燕园,当年的《燕京大学校刊》曾对此有较为详细的记载,称移此华表时,曾"商诸圆明园之主管者,拟将此石柱移归本校保存,并经地方当事人之认可,遂鸠工起运,陆续移来三座","国立北平图书馆落成,商准北平市政府,将存放天安门前之石柱移归该馆,同时函商本校,请将所存之三柱移赠其一,当即准如所请,函报市政府备案,并声明尚存二柱,仍由本校保存,旋得市政府认可,於是本校行政执行委员会乃决议将此二柱竖立於贝公楼前,以资瞻仰。

此项竖立费及配制柱顶之镇物费,为数约一千数百元。

贝公楼(Bashford Hall):燕大的主楼,即现在北大的办公楼,称为贝公楼,是为纪念美以美会会督贝施德(又译贝施福),1926年落成时的英文名即为Bashford Hall。

选择题“特别是1996年起,美国经济连续增长了112个月,年实际增长率达到4%,而且与此同时保持着较低的失业率和通货膨胀率,基本实现了经济学家们梦想的零通货膨胀率下的充分就业水平”。

材料中所属现象主要得益于A.国家干预的加强B.混合经济的完善C.第三产业的兴起D.信息技术的推动【答案】D【解析】根据所学,90年代,美国进入到“新经济”的发展时代,信息技术的不导数据发展,推动了经济的快速发展,故D项正确;AB项与90年代不符合,排除;C项是表现,不是原因,排除。

选择题1981—1987年,政府将1/3的国有企业转为私有,国企职工减员60万,产值在国民生产总值中的比重由11.5%下降到1988年的6.5%。

这可能发生于A.两极格局下的联邦德国B.处于经济滞胀时期的英国C.经济体制改革时期的中国D.戈尔巴乔夫改革期间的苏联【答案】B【解析】根据“1981—1987”、“1/3的国有企业转为私有”并结合所学内容可知这种情况应该出现在经济滞胀时期的英国,为了应对滞胀,英国由国家过多干预项经济自由主义转变,出现“多市场、少政府”的趋势,故选B;两极格局下的联邦德国建立了“社会市场经济”,没有进行大规模的国有化改革,也就不存在“1/3的国有企业转为私有”,排除A;中国是社会主义国家,虽然在20世纪80年代进行了经济体制改革,但改革的目标是扩大国有企业自主权,而非转变为私有,排除C;戈尔巴乔夫时期的苏联在经济上主要是重视科技进步对经济的促进作用,但各项经济改革措施均没能奏效,排除D。

选择题下图所示国际机构成立的初衷是A. 实行“凯恩斯计划”B. 致力于战后的欧洲经济复兴C. 促进国际贸易自由化D. 为成员国提供短期贷款和技术援助【答案】B【解析】试题从图标中“word bank ”可以明显看出,该组织是世界银行,世界银行最初主要致力于战后西欧经济的复兴,后转向为发展中国家提供长期贷款和技术援助,帮助发展中国家经济的发展。

北京大学北京大学[1]创立于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立大学,也是中国在近代史上正式设立的第一所大学,其成立标志着中国近代高等教育的开端。

北大是中国近代史上惟一以最高学府身份建立的学校,在中国走向现代化的进程中担任了先锋角色。

2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。

主校园占地面积3.39平方公里,合5085亩(原有占地面积4095亩,2003年新增66公顷,合990亩)。

本专科在校生人数1.4万余人、硕士在校生人数1万人、博士在校生人数5千余人、函授生及夜大生7413人、留学生1016人。

北京大学图书馆为亚洲最大的大学图书馆,现藏书1046万册,电子图书及期刊逾7亿册。

国际地位:被国内外公认为“中国最高学府”的北大,一直在国际上被看做中国大学的代表。

北大学生出国档次一直是最高的,比如 Harvard 招收中国学生,大部分都招北大学生。

清华大学清华大学的前身是清华学堂,始建于1911年。

发展初期,虽然渗透着西方文化的影响,但学校十分重视研究中华民族的优秀文化瑰宝。

以国学研究院四大导师王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任为代表的清华学者,主张中西兼容、文理渗透、古今贯通,对清华的发展产生了深远的影响。

中国大学清华之最:第一、清华是最具精神魅力的中国最高学府第二、清华是中国综合实力最顶尖的大学第三、清华拥有中国最雄厚的师资力量,“大师之园”第四、清华拥有中国最好的育人环境,“学在清华”第五、清华拥有中国最优秀的生源,“半国英才聚清华”第六、清华学子拥有中国最好的毕业前景,“水木清华,春风化雨,教我育我,终生难忘”第七、清华培养出了中国最优秀的人才群体,“学术大师、兴业之士,治国之才”第八、清华大学有中国第一个企业和大学结合的商学院——清华中旭商学院第九、清华大学是中国出国人数最多的大学第十、清华拥有中国最出色的经济与管理学科、中国最一流的人文与社会学科、中国最好的自然科学与工程学科以及生命科学与医学学科概括来讲:清华的文科—“历史悠久”,清华的工科—“遥遥领先”,清华的理科—“再创辉煌”,清华的未来—“无可限量”。

唤回记忆:北京院20世纪50年代的“八大总”引子:我们要动笔写北京市建筑设计研究院(BIAD)20世纪50年代“八大总”题材的文章是酝酿多年的愿望,虽由于工作的原因,我们先后与张镩、张开济、赵冬日、华揽洪、顾鹏程有过接触,但至少还有三位大师未曾蒙面。

十年前的1999年主办“与共和国一同走来“的展览时,曾将院内历届副总建筑师,副总工程师以上的专家作过介绍,进一步了解到建院历史上曾颇有名望的“八大总”及院内“一百单八将”的说法;2004年院庆五十五周年,我们承办“在共和国旗帜下――讲述建院的五十五个故事”展览时,又将“八大总”作为一个“故事”专门讲述。

尽管如此,还是由于历史资料的奇缺及相关采访线索的中断,介绍得并不深入。

近来年,院老领导周治良和马国馨院士等都曾提议我们要研究、总结院里老一辈专家的事迹,因为他们在共和国建筑设计的历程中曾经做出过非常重要的贡献,是后辈不可忘记的。

我们也在近十余年间积累了一些影像及文字资料,现将我们整理成的这篇文字奉献给大家,希望读者从中能感受到他们作为一代中国建筑工程设计先辈的不平凡,或许会从中寻觅到被历史烟云遮蔽的大家的不同命运。

依我们的调研,不仅现在建筑院校的青年学生(甚至青年教师)中对近代哲匠录中数以百计的建筑师、工程师先辈很陌生,就是在北京市建筑设计研究院不少中青年设计师也已经淡忘了曾属于他们光荣的BIAD 20世纪50年代“八大总”,这不能不说是多年来对建筑师宣传的缺失。

历史是人的历史,人是历史的人,风云时代产生风云人物,刚刚开启新中国大幕的建设事业使人才辈出成为可能,在新中国后不同时期来到北京院的“八大总”正是这样一批“巨匠”。

如果说社会革命及其理想是群体的思想革命,它必须有一呼百应的社会基础,同时要有裹挟那个时代的物质力量。

在春分刚刚过去,清明已经到来之际,我们重沐大地春光,自然会感受到忆旧的别有情怀,因为有太多的授业于诸师的故事已经历历在目。

每个人都是一部历史,在宏大的历史叙述中,占据主要地位的向来都是影响行业发展的“英雄”,那些“沉默的大多数”成了建筑金字塔的基石。

北京八大学院变迁:1952年改革成抹不去的痛50年代初,为了新中国的建设,国家在北京市海淀区学院路建设大名鼎鼎的学院路八大高校,学院路也因此得名,那时候中国政府在苏联教育体制的影响下,于1952年进行了高校的院系调整,硬是拆分了一些有着悠久历史的学术上很有影响力的综合大学,老牌的高校几乎都难逃拆分的噩运,建立了一批以专门学科为主的高等院校,从而确立了按照专业条块分制的高等教育体制,这些新诞生的学校就是:北京矿业学院(原中国矿院,现中国矿业大学(北京)),北京地质学院(现中国地质大学(北京)),北京钢铁学院(现北京科技大学),北京农业机械工程学院(现中国农业大学(东区)),石油学院(现中国石油大学(北京)),北京航天学院(现北京航空航天大学),北京医学院(现北京大学医学部),北京林业学院(现北京林业大学)。

因此这些学校的校史无一例外的都是52年,可以说是那个时代背景下诞生的八个兄弟院校,同时也名震一时。

事过境迁,现在这些曾经辉煌的学府已经发生了巨大的变化。

你也许已经注意到了其中有好几个大学的名字后面都加了(北京),这可能是这些大学永远也抹不去的伤痛。

由于考虑战略和一系列的历史问题,那是上世纪60年代末,为了防止苏联的入侵,林彪下达了号令,首都重要机关和学院实施大转移,这就是后来著名的大三线建设。

可以说是一次巨大的损失,导致了学院路八大院的衰落。

搬迁的命令一下达。

矿院、地院、林院、油院积极响应,马上搬迁,而其它学校则继续观望。

于是,现在的学院路上,最惨的石油大学(旧址)已经完全被家属院和石勘院占去,现石油大学(北京)在昌平办学;原来1000亩的矿大1972年划地2/3给北语,加上当年北京留守处人员过少,又被占去好几片地(如现东王庄),现在只剩下可怜的320亩;地大(北京)和林大虽然校园相对保存完整,但是校园内都有大量土地被相关的研究机构占去,而北科大、北航等因为当年的观望,没有搬迁,校园保存得相对完整。

宝岛眼镜宣传方案主题:宝岛眼镜之北京林业大学宣传活动周目的:提高宝岛眼镜店产品在北京林业大学全校师生中的市场占有率,提高其产品知名度,为全校师生所熟知,取代其他眼镜商家,成为我校师生购买眼镜,墨镜等产品的首选去处,充分挖掘本校的市场资源和购买力,为宝岛眼镜带来良好的经济效益。

主办方:宝岛眼镜店承办方:活动日期:新学期第二周学校背景简介:北京林业大学,简称北林,原名北京林学院,是北京学院路八大学院之一。

学校位于北京市海淀区清华东路35号,创办于1952年10月16日,是中华人民共和国的重点大学之一,亦是中华人民共和国教育部直属、教育部与国家林业局共建的农林类高等学校。

北京林业大学被称为“中国林业和生态环境的最高学府”,在中国林业院校中享有较高声誉。

学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。

1952年全国高校院系调整,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。

1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入我校。

1960年被列为全国重点高等院校,1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权的高校。

1985年更名为北京林业大学。

1996年被国家列为首批“211工程”重点建设的高校,2000年经教育部批准成立研究生院。

2005年获得本科自主选拔录取资格。

2008年,学校成为国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校。

学校现已发展成为以林学、生物学、林业工程学为特色,农、理、工、管、经、文、法、哲、教相结合的多科性协调发展的全国重点大学。

学校现有13个学院,35个博士点,73个硕士点,53个本科专业及方向,拥有9个国家重点学科,1个国家重点培育学科,10个省部级重点学科,1个北京市重点学科(一级)(含3个二级学科),3个北京市重点学科(二级),1个北京市重点交叉学科。

截至2009年5月,学校在校生21510人,其中本科生12993人,研究生3275人,各类继续教育学生4294人,非计划招生高等教育学生中在职人员攻读硕士学位948人。

建筑老八校是什么意思建筑老八校,是指中国近代建筑教育领域中较具声望、历史悠久的八所建筑学院。

这些学院分别是北京大学工学院、清华大学工学院、南开大学建筑系、浙江大学建筑工程系、南京大学建筑系、东南大学建筑系、哈尔滨工业大学建筑系和天津大学建筑系。

而“老八校”中的“老”,指的是这些学院建立的时间较早,具有一定的历史积淀和学科优势。

建筑老八校的历史沿革建筑老八校的起源可以追溯到20世纪初期,当时中国处于社会变革和现代化进程中,建筑事业也开始崭露头角。

这八所学院在建校初期虽然经历了一些波折,但均得到了政府和社会的高度重视,成为了中国建筑教育的重要组成部分。

这八所学院在不同的历史时期都有着各自的特色和发展方向。

例如,北京大学工学院于1909年建立,是中国最早的建筑学院之一。

清华大学工学院则是1911年创立的,以其全面的教育体系和科研实力而闻名。

而南开大学建筑系则是较为年轻的一所学院,成立于1956年。

各个学院在不同的时期都为中国建筑事业的发展做出了重要贡献。

建筑老八校的影响力建筑老八校在中国建筑学界具有很高的声望和影响力。

这些学院凭借着长期积累的学术实力、优秀的师资力量和卓越的教学质量,培养了大批优秀的建筑师和工程师,为中国的建筑事业做出了突出贡献。

同时,建筑老八校也在学科研究方面取得了重要成果。

学院内涌现出很多学术研究的重要成果和标志性建筑项目,对中国的建筑理论和实践产生了深远的影响。

这些学院的研究成果在国内外学术界都享有盛誉。

此外,建筑老八校也对中国建筑教育体系的建立和完善起到了积极的推动作用。

这些学院在教育理念、课程设置和教学方法上不断进行探索和创新,为中国建筑教育注入新的活力和动力。

建筑老八校的现状与未来展望建筑老八校作为中国建筑教育领域中的重要力量,在新世纪的发展中也面临着一些新的挑战和机遇。

目前,随着社会的快速发展和建筑行业的不断壮大,对高素质的建筑专业人才的需求越来越迫切。

建筑老八校在培养人才方面已经积累了丰富的经验,但同时也需要与时俱进,不断更新教学内容和方法,以满足新时代对建筑人才的需求。

中国教育报/2009年/8月/31日/第004版教育纪事“八大学院”与新中国高等教育格局构建本报记者张晨引子:学院路的前世今生打开北京的地图,有一条南北主干路——学院路。

北起六道口,南到西直门。

与北京城上千条充满沧桑的街巷胡同不同,学院路的历史极短:1952年开工建设,1954年正式通车。

当年通过学院路的31路公交车,每到周日总是坐满年轻的学子,欢歌笑语,一路飞驰。

道路两侧,除去学院占地外,满目都是绿油油的农田。

上世纪50年代初,新中国建国伊始,百废待兴,党和政府非常重视高等教育和高等院校的建设。

在当时“学习苏联”的热潮中,1952年进行了全国高等院校的“院系调整”工作,将全国高等院校除留北京大学、复旦大学等十几所综合大学外,按专业设置拆拼重新组合成立各科专业学院,以航空、地质、矿业、石油、钢铁等为主的“八大学院”应运而生,并声名远播。

在这种形势下,在北京西北郊建设“学院区”集中建立了第一批高等学府,并于1952年暑期正式招生开学。

随着“八大学院”的兴建,北京市在学院区修建了学院路,马路西侧从南到北依次是北京航空学院(现北京航空航天大学)、北京地质学院(现中国地质大学)和北京矿业学院(现中国矿业大学)、北京林学院(北京林业大学),马路东侧依次是北京医学院(现北京大学医学部)、北京钢铁学院(现北京科技大学)、北京石油学院(现中国石油大学,校址已迁往昌平区,原址现为中国石油勘探研究院)和北京农业机械化学院(现中国农业大学东校区)。

就是在这条新建的学院路上,新中国开始为自己的高等教育着色;就是在那个充满理想与激情的年代,一批又一批青年大学生投身艰苦行业,奔赴到祖国社会主义建设的洪流之中……“现在我们能造什么?一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”高等教育要为新中国经济建设服务1949年10月1日,新中国成立。

中国人民终于有机会按照自己所选择的社会主义道路来建设自己的国家了。

然而,新中国的建设百废待兴。

学院路八大院校现状50年代初,为了新中国的建设,国家在北京市海淀区学院路建设大名鼎鼎的学院路八大高校:北京矿业学院(原中国矿院,现中国矿业大学(北京)),北京地质学院(现中国地质大学(北京)),北京钢铁学院(现北京科技大学),北京农业机械工程学院(现中国农业大学(东区)),石油学院(现中国石油大学(北京)),北京航天学院(现北京航空航天大学),北京医学院(现北京大学医学部),北京林业学院(现北京林业大学)。

事过境迁,现在这些曾经辉煌的学府已经发生了巨大的变化。

你也许已经注意到了其中有好几个大学的名字后面都加了(北京),这可能是这些大学永远也抹不去的伤痛。

那是上世纪60年代末,为了防止苏联的入侵,林彪下达了?号令,首都重要机关和学院实施大转移,这就是后来著名的大三线建设。

学院路八大院校就在其中。

矿院、地院、林院、油院积极响应,马上搬迁,而其它学校则继续观望。

于是,现在的学院路上,最惨的石油大学(旧址)已经完全被家属院和石勘院占去,现石油大学(北京)在昌平办学;原来1000亩的矿大1972年划地2/ 3给北语,加上当年北京留守处人员过少,又被占去好几片地(如现东王庄),现在只剩下可怜的320亩;地大(北京)和林大虽然校园保存完整,但是校园内都有大量土地被相关的研究机构占去,而北科大、北航等因为当年的观望,没有搬迁,校园保存得相对完整。

先说说北京矿院——中国矿业大学(北京)。

这是当年最辉煌的学院之一,也是现在最落魄的之一。

原中国矿院(在天津)系1909年的焦作路矿学堂发展而来(焦作路矿学堂是当时有名的18所私立学堂),历经福中矿物大学等阶段,基础较好,后来又接受了清华大学、北洋大学、唐山交通大学相关科系的并入,实力很强。

文革时迁到四川合川办学(条件极差),是八大学院里迁得最惨的。

就在这短短的几年里,发生了让矿大人至今愤懑和耻辱的一件事(这件事影响巨大,甚至是矿大衰落的重要原因)——划地北语,那堵长长的墙至今让多少老教授为之落泪。

一图读懂八大学院

作者:

来源:《求学·理科版》2016年第04期

1952年,全国高校院系调整正式开始。

全国范围内的高校除了部分综合性大学得以保留,其他高校均按专业设置拆分重组,成立了新的行业性大学。

北京的高校在这场院系调整中十分积极,当时北京大学、清华大学、燕京大学、辅仁大学等校的许多相关院系立即调集了各专业的师资,组建了8所理工科大学。

要知道,这些参与调整的高校都是实力强劲的名校。

这8所理工科大学可谓是真正的强强联合,汇华夏之精粹,集中华之力量。

至此,8所理工科大学有了一个响当当的名号——八大学院。

八大学院各有侧重,它们分别是北京医学院、北京航空学院、北京地质学院、北京钢铁学院、北京石油学院、北京林学院、北京农业机械化学院和北京矿业学院。

我们可以毫不夸张地说,在那个特定的年代,名震一时的八大学院等同于各行各业的顶尖水平。

经过历史的沉浮,八大学院早已物是人非。

笔者在此附上有心者绘制的图,以便于读者了解它们的前世今生。

北大清华校史介绍清华大学的建校历史。

清华大学创办于1911年,初名清华学堂,是一所留美预备学校,位于北京西北郊的名胜园林区,明朝时是一个私家园林,清朝时是皇家园林的一部分,叫做熙春园,是康熙皇帝的行宫。

道光年间,把熙春园分为两个部分,西边的一部分取名近春园,东边的还是叫熙春园。

后来咸丰皇帝即位,把熙春园改名为清华园。

这就是我们今天清华园的由来。

(北大、清华校史介绍)1900年,八国联军侵华,清政府遭到惨败,于1901年与八国联军签订了丧权辱国的《辛丑条约》,条约规定清政府必须向列强赔偿白银4.5亿两,分39年还清。

当时一个美国政府就得到了3200万两,美国政府觉得赔款较多,决定拿出一半赔款在中国培养留美学生。

1908年,中美两国达成协议,决定成立留没预备学校,校址选在清华园,经兼管学院和外交部的军机大臣叶赫那拉氏(慈禧太后的姓氏)那桐批准,于1909年开始兴建校舍,1911年4月29日正式开学,取名清华学堂。

辛亥革命后,清华学堂改名清华学校。

知道1925年清华学校才开始正式招收本科生,当时设立了留美预备部、大学部、国学院研究部,开始由一所留美预备校逐步向完全的综合型大学过度。

1928年,国立清华大学才算正式成立,1931年到1937奶奶是清华史上最辉煌的时期。

梅贻琦任校长,开始广聘名师,实行民主治校,而且还建立了我国工程教育史上有重要意义的清华工学院。

1937年,“七七”事变之后,北平很不安全,北京大学,清华大学,天津南开大学纷纷南迁长沙,后又转到云南昆明组建临时“西南联合大学”,抗日战争持续八年,西南联大持续了八年,当时条件非常艰苦,是出人才最多的时期之一。

西南联大汇各校菁华,以刚毅坚卓维系中华教育命脉,在此精神的激励下,培养了如诺贝尔获奖者杨振宁、李振道,两弹元勋邓稼先,文学家闻一多、朱自清等名人。

(清华大学、清华文化简介)抗战胜利以后,1952年,全国高校院系调整,清华大学响应国家号召,调出农、文、理、法等学科。

学院路八大院校史

50年代初,为了新中国的建设,国家在北京市海淀区学院路建设大名鼎鼎的学院路八大高校,学院路也因此得名,那时候中国政府在苏联教育体制的影响下,于1952年进行了高校的院系调整,硬是拆分了一些有着悠久历史的学术上很有影响力的综合大学,老牌的高校几乎都难逃拆分的噩运,建立了一批以专门学科为主的高等院校,从而确立了按照专业条块分制的高等教育体制,这些新诞生的学校就是:北京矿业学院(原中国矿院,现中国矿业大学(北京)),北京地质学院(现中国地质大学(北京)),北京钢铁学院(现北京科技大学),北京农业机械工程学院(现中国农业大学(东区)),石油学院(现中国石油大学(北京)),北京航天学院(现北京航空航天大学),北京医学院(现北京大学医学部),北京林业学院(现北京林业大学)。

因此这些学校的校史无一例外的都是52年,可以说是那个时代背景下诞生的八个兄弟院校,同时也名震一时。

事过境迁,现在这些曾经辉煌的学府已经发生了巨大的变化。

你也许已经注意到了其中有好几个大学的名字后面都加了(北京),这可能是这些大学永远也抹不去的伤痛。

由于考虑战略和一系列的历史问题,那是上世纪60年代末,为了防止苏联的入侵,林彪下达了号令,首都重要机关和学院实施大转移,这就是后来著名的大三线建设。

可以说是一次巨大的损失,导致了学院路八大院的衰落。

搬迁的命令一下达。

矿院、地院、林院、油院积极响应,马上搬迁,而其它学校则继续观望。

于是,现在的学院路上,最惨的石油大学(旧址)已经完全被家属院和石勘院占去,现石油大学(北京)在昌平办学;原来1000亩的矿大1972年划地2/3给北语,加上当年北京留守处人员过少,又被占去好几片地(如现东王庄),现在只剩下可怜的320亩;地大(北京)和林大虽然校园相对保存完整,但是校园内都有大量土地被相关的研究机构占去,而北科大、北航等因为当年的观望,没有搬迁,校园保存得相对完整。

先说说北京矿院——中国矿业大学(北京)。

这是当年最辉煌的学院之一,也是现在最落魄的之一。

原中国矿院(在天津)系1909年的焦作路矿学堂发展而来(焦作路矿学堂是当时有名的18所私立学堂),历经福中矿物大学等阶段,基础较好,后来又接受了清华大学、北洋大学、唐山交通大学相关科系的并入,实力很强。

文革时迁到四川合川办学(条件极差),是八大学院里迁得最惨的。

就在这短短的几年里,发生了让矿大人至今愤懑和耻辱的一件事(这件事影响巨大,甚至是矿大衰落的重要原因)——划地北语,那堵长长的墙至今让多少老教授为之落泪。

矿大也因此在北京众多的同类的高校中,校园面积是最小的。

1978年经

邓小平批示,在徐州建校,同时在北京留守处设立北京研究生部。

1997年成立中国矿业大学(北京校区),2003年正式称为中国矿业大学(北京),成为研究生和本科生教育并重的教育实体。

但是徐州和北京的分裂影响了学校的实力,这所14次搬迁、11次更名的中国最会流浪的大学,正在孤独地高举着矿业大旗,是全国唯一一所以矿业命名的院校。

最可怜的当属石油大学,在搬迁后迁到山东办学,学校的整体实力也是留在了山东,目前的石油大学已经被挤到昌平,老石油大院已经挂上了石堪院的牌子,还总让人误以为那就是石油大学,新诞生的石油大学,实力远不及山东东营的母体,都说缺了油院的学院路老八校的风采早就不在了。

再来看看北京地院——中国地质大学(北京)。

相对矿大来说,地大要好一些,你可能会发现,武汉的地大和北京的地大都打着括号,一个后面是武汉一个是北京,说明两个学校已经完全分开了,自从和武汉的地大完全分开后,地大(北京)大有振兴之势,加上现任总理温家宝就是当年的地大一员,似乎形势有所好转。

但是,和矿大一样,由于校名、两地办学和从事“艰苦行业”的问题,想要恢复当年的辉煌,恐怕也十分份艰难。

再来说说林业大学,这个目前号称中国绿色最高学府的生态高校,也是遥遥欲坠,早不如从前了,林大是搬迁的比较早的一个学校,辗转过云南昆明、下关等地办学,先后流浪了多个地方,一路上师资、图书等教学资源损失惨重,返京建校的过程亦相当的曲折,最后因林大先辈的努力,经过包括周恩来、邓小平等多个领导批示以后,终于得以在原址从复校,可此时,林大的植物园占原校园面积三分之一的土地被半导体研究占用,原先的植物园一系列建筑全部损坏,现在的林大仍然顶着绿色学府的牌子,在学校发展上少有创举,渐渐的就被埋没了,究其实力与同类的林业学府也很难分高低,加之农林类院校一向不被看好,发展可谓缓慢,在高校云集的学院路,已经早早的被八大院其他兄弟甩在了身后,作为最有特色的学府,林业大学要走的路还十分的漫长。

还有农业大学(东区)。

1995年农业机械工程学院和北京农业大学合并组成中国农业大学,实力大增,现有19个国家重点学科。

是中国乃至亚洲的农业最高学府,就综合实力而言,农业大学和北航基本平行,然而同样由于名字的问题,农大总是给人一种较为弱势的感觉。

也难怪校长陈章良说,如果农林地矿水类学校改名,招生将会有大的改观。

北京医学院——北京医科大学——现在的北京大学医学部,摇身一变,不晓得是不是应该将他从现在的八大院校里除名。

实则北医也是历经坎坷,和北大分分合合后最终还是成了北大的医学部,其实北医的实力一向都是被医学界高校认可的,辗转流离之后仍然有很多专家留在北医,它对新中国的医学教育也做出了巨大的贡献,划归北大后显得有点不伦不类,

不知道北大能不能真正的把北医容下,以后北医渐渐的就淡出,人们知道的也只是那医学部前面的四个字。

还有北航,神1到神6,无不等于是在为他做免费宣传。

同时目前这种形势,北航想不发展都难,由于没有搬迁,校舍保存的相当完好,加上是国防科工委的学校,资金一直充裕,发展很是顺利。

据说前不久北航要改名为“北航大学”提升地位,结果遭到海内外校友在内的很多人士的一致反对,北航走到今天这个地步,源于很多因素,时代在变,高校的发展可能也在轮回。

北科是这几个高校中,改名最彻底的学校,直接与其本身的特色无关,填补了首都没有科技大学的空白,想当年钢铁学院是多么的强势,同类学科绝对是王牌,可是就是这样的一个非常有特色的学校,也在高校评比机制下迷失了自己,也是由于没有搬迁,其实力也完整的保存下来,加上奥运会场馆,北科也火了一把,可是对于那些老校友来说,海淀的钢院,才是他们记忆中的母校,现在的科大可能正像同类高校中国科学技术大学嘲笑的那样,去掉了“学”和“术”就叫科技大学,不是不“学”无“术”吗?

……改名、合并,或许是振兴这些老牌名校的捷径。

这些为了新中国建设长期面向艰苦行业的大学们,现在面临着十分严重的生存危机。

北四环的修建,将这些学校分开,南面的北航依旧辉煌,北医则嫁了贵人;北边的地大、矿大风光不再,农大复兴道路还很漫长,林大躲在西边北大清华的影子下,止步不前,北科仍是在钢院的阴影里被人嘲弄,石油则完全地从学院路消失……

本来听说本世纪初李岚清副总理打算将地大(北京)、矿大(北京校区)、北科、北语四校合并,通过跨街天桥连接,组成类似“中国资源大学”的华丽型大学。

但是,由于北语的阻挠(因为利益关系,北语不承认自己是大学,而是一个培训机构,故不在高校合并之列,教育部因为有利益关系,默许了),合并失败。

于是,这些学校失去了一个很好的整合振兴的机会,而阻拦它们的竟是一个后来的,成立不到30年的“培训机构”,历史又一次开了一个个大大的玩笑。

然而这些为共和国建设付出惨重代价的高校,是不是也应该适当性的得到点扶持呢,学院路已经没有了八大院,难怪有人说,如今的学院路哪还有学院,的确是这样,这都是为了发展,不得不为之,然而结果却不尽如人意。

学院路八大院校已经是一个遥远的名词了。

是啊,总是需要有人牺牲的,让我们祝福这些付出太多而又处境尴尬的奉献者:一路好走!。