专题1.2 乡村与城市(教案)-2019-2020学年七年级历史与社会上册(人教版)

- 格式:docx

- 大小:23.97 KB

- 文档页数:5

第二课乡村与城市第1节乡村聚落、城市聚落一、聚落的含义与分类1.含义:人们集中地居住在一起并进行生产和社会活动的场所。

2.分类:聚落的主要类型为乡村和城市。

二、乡村聚落1.含义:即村落,是乡村地区人们的居住场所,也是人们进行生产和社会活动的场所。

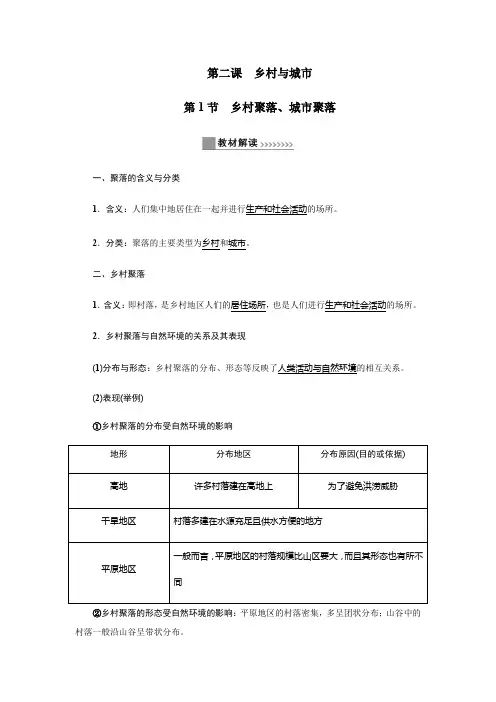

2.乡村聚落与自然环境的关系及其表现(1)分布与形态:乡村聚落的分布、形态等反映了人类活动与自然环境的相互关系。

(2)表现(举例)①乡村聚落的分布受自然环境的影响②乡村聚落的形态受自然环境的影响:平原地区的村落密集,多呈团状分布;山谷中的村落一般沿山谷呈带状分布。

③房屋建筑:传统乡村聚落中的房屋建筑,往往体现出当地自然环境的特点。

(图见课本P10)(3)生产生活方式①成因(关系):由于所处自然条件的差异,乡村里的人们从事的生产活动各不相同,人们的生活也各具特色。

②举例:平原地区的乡村,人们主要从事农业(种植业);傍水而居的乡村,人们有的主要从事渔业;山区的乡村,人们有的从事林业;高原地区的乡村,人们主要从事牧业。

(图见课本P10)三、城市聚落1.形成(1)基础:一般来说,城市聚落是在乡村聚落的基础上发展而来的。

先有乡村聚落,后有城市聚落。

(2)过程:随着社会的发展,有些乡村聚落里逐渐出现了商业,成为所在地区的行政管理中心,居民中增加了许多从事农业以外职业的人。

这样,城市聚落就出现了。

乡村聚落――→随着社会发展有些乡村聚落里逐渐出现了商业,成为所在地区的行政管理中心, 居民中增加了许多从事农业以外职业的人――→随着社会发展城市聚落2.城市景观的特征(或:与乡村景观的区别)有规模宏大的公共建筑,楼房高而密集(密集分布的住宅楼群),交通发达(纵横交错的交通网络,密集呈网状),人群熙攘的商业中心(人口密集),错落有致的园林绿地……3.城市功能(1)城市有大有小,人口有多有少,特色与功能各异。

特色不同:①有的城市作为一个国家的首都,以政治活动为主,如北京;②有的城市工商业发达,偏重于经济活动,如上海;③有的城市历史文化积淀厚重,在文化艺术方面富有特色,如法国巴黎;等等。

1教学目标(一)知识与技能目标1.知道聚落的含义及类型。

2. 比较乡村聚落的景观特征和生活内容的异同。

3.说出影响聚落特征差异的自然和人文因素。

(二)过程与方法目标1.通过比较来区别不同乡村聚落的特征,培养应用比较法分析问题的能力。

2.学会做简单的社会调查,正确分析地理环境对聚落的影响,培养综合分析问题的能力。

3.运用地理景观图,培养观察能力,通过对图中所表现出的地理事物或地理现象的描述,培养学生的语言表达和地理思维能力。

(三)情感、态度和价值观目标提高学生的地理审美情趣,激发学生热爱家乡的情感,体会地理知识的实用价值,树立聚落与自然环境协调发展的正确的人地观。

2新设计一、用《爸爸去哪儿了第二季》中农村图片激发学生的学习兴趣,增强感性认识导入新课:课件展示准备好的《爸爸去哪儿了第二季》中农村图片加以补充其它村落照片,引入本课《乡村聚落》。

设计意图:从身边生活中的热点入手,切入主题,使学生一目了然,有助于激发学生兴趣,增强求知欲,拓展视野。

(二)运用景观图培养学生的观察能力,形成正确的地理概念1、村落的分布、形态与自然环境的关系。

课件展示图片:“依山而建”“傍水而居”讨论题:说一说:这两张图片房屋周边分别有哪些景观?分布有哪些特点?课件展示:团状、带状、环状、散落状村落的典型图片讨论题:影响乡村聚落形态的主要自然因素是什么?(小结)一个村落的平面形态,决定于所处的地理环境,如地势起伏高低、地形是否平坦及开阔程度,尤其是要看用水是否方便。

因为大多数村落在形成的早期,生产力水平较低,更谈不上科学技术,逐水、田而居就成为第一要因。

所以,一些村落就在河流两岸、湖泊附近定居下来,并发展到今天设计意图:通过景观图还原地理知识,而且还可以培养学生运用地理图像的学习习惯,让学生从形象的、感观的具体事物入手,逐步形成抽象的、理性的地理科学知识。

加深了对知识的理解与记忆,发展了形象思维与逻辑思维的结合2、村落中的房屋建筑与自然环境的关系。

人教版历史与社会七年级上册第一单元第2课《乡村与城市》教学设计一、教学内容分析本节课的主要教学内容是“人教版历史与社会七年级上册第一单元第2课《乡村与城市》”。

本课内容主要包括乡村与城市的定义、特点及其发展历程。

首先,通过讲解乡村与城市的定义,让学生了解两者之间的本质区别。

其次,分析乡村与城市的特点,包括自然环境、经济发展、社会结构等方面的差异。

然后,介绍乡村与城市的发展历程,从古代的农业社会到现代的工业化社会,乡村与城市经历了怎样的变迁。

最后,结合现实生活中的案例,让学生了解我国乡村与城市发展的现状及其面临的挑战。

教学内容与学生已有知识的联系:在学习本课之前,学生已经学习了地理、历史等学科,对自然环境、经济发展等方面有一定的了解。

通过本课的学习,学生将进一步加深对这些知识的理解,并将所学知识与现实生活相结合,提高分析问题的能力。

二、核心素养目标本节课旨在培养学生的地理核心素养,主要包括区域认知、地理信息意识、地理实践能力和人地协调观。

通过学习乡村与城市的定义、特点及其发展历程,使学生能够正确认识乡村与城市的基本概念,增强对地理信息的敏感度,培养学生从地理角度分析问题的能力。

同时,通过分析乡村与城市的发展历程和现实生活中的案例,使学生能够理解人地关系的重要性,树立协调发展的观念。

在教学过程中,注重引导学生运用地理知识解决实际问题,提高学生的地理实践能力。

总之,通过本节课的学习,使学生在掌握乡村与城市的基本知识的同时,培养学生的地理核心素养。

三、学情分析针对“人教版历史与社会七年级上册第一单元第2课《乡村与城市》”的教学,我们需要对学生情况进行深入分析,以便更好地调整教学策略,提高教学效果。

1. 学生层次根据七年级学生的认知发展特点,他们对地理知识有了一定的基础,但仍然需要通过具体实例来加深理解。

此外,学生的学习兴趣和动机对学习效果有直接影响,因此需要充分调动他们的学习积极性。

2. 知识、能力、素质方面学生在之前的的学习中已经掌握了初步的地理知识,他们对自然环境、人文环境有一定的了解。

人教版七年级《历史与社会》上册第1单元第2课《乡村聚落与城市聚落》优秀教学设计(5页)学教目标(一)知识与技能目标1. 知道聚落的含义及类型。

2. 从生活经验出发感受聚落的景观差异、居民生活内容的异同。

3. 找出影响聚落特征差异的自然和人文因素。

(二)过程与方法1.通过比较来区别不同聚落的特征,培养应用比较法分析问题的能力。

2. 运用地理景观图,培养观察能力,通过对图中所表现出的地理事物或地理现象的描述,培养自己的语言表达和地理思维能力。

3. 学会正确分析自然环境对聚落的影响,培养综合分析问题的能力。

(三)情感、态度和价值观1. 培养学生运用已有的生活经验解决问题,运用地理的眼光看周围的事物;2. 体会地理知识的实用价值,树立聚落与自然环境协调发展的正确的人地观。

学教重点聚落在景观特征和生产生活方式的差异。

重点难点难点影响聚落特征差异的自然和人文因素设计思路初一学生接触地理知识不久,学生的认知水平和读图分析能力有待于进一步提高,本课需要学生加深认识人文地理(聚落)和自然地理(自然环境)的关系,对于刚刚学习初一地理的学生具有一定难度。

教师教学中需加强引导,层层深入,从简入难。

本课以电视节目《变形计》为情境引入,以视频中的聚落景观和学生原有的生活经验为基础,感知乡村聚落和城市聚落的差异。

在竞赛活动中,让学生通过大量的景观图片找出乡村聚落在分布、形态、规模、建筑、生产生活等方面的差异,城市的职能与特色的差异。

通过小组合作分析影响聚落差异的因素:受自然因素和人文因素的共同影响。

并通过谈收获与感悟对本节课进行提升。

学教流程环节学生活动教师指导设计意图激趣导入观看湖南台一档生活角色互换的纪实类节目《变形计》片段。

结合视频内容,两位主人公:小男孩马健降和大男孩康秭弋互换了角色:康秭弋来到了乡村,马健降来到了城市。

乡村和城市有一个共同的名字:聚落。

导题用学生喜欢的电视节目入手,有助于激发学生的学习兴趣,并对两种聚落有一个感性认识。

初中历史与社会人教版七年级上册第一单元第2课《乡村与城市》优质课教案省级比赛获奖教案公开课教师面试试

讲教案

【名师授课教案】

1教学目标

(一)知识与技能

1.能通过观察身边实例,列举出不同区域在人员流动、物资交流、信息传播、文化融合等方面的联系。

2.学会做简单的社会调查,在收集资料和社会调查的过程中培养学生的社会交往能力。

(二)过程与方法

1.通过社会调查、收集资料等培养学生的社交能力,理解区域间交流的必要性。

2. 通过要求学生列举生活实例,培养其观察生活、感悟生活的习惯和能力。

(三)情感、态度和价值观21世纪教育网

1.从现实生活出发,感受区域差异的存在,理解区域联系的必要性。

2.树立主人翁意识和热爱家乡的情感,积极为家乡建设献计献策。

2学情分析

2学情分析

七年级学生刚接触地理,系统性知识相对缺乏,此时结合生活实际,从身边最为熟悉的例子入手,让学感受不同区域间交往的重要性。

3重点难点

3重点难点

重点:区域间联系的内容

难点:区域间联系的必要性

4教学过程

4.1第一学时。

1教学目标1、了解聚落的基本形态,初步理解影响聚落特征的自然和人文因素。

2、能从现实生活出发,感受区域差异的存在,理解区域联系的必要性。

3、深入生活,学习从生活中获取知识及进行简单的社会调查。

2学情分析七年级学生刚入学,知识储备比较小,对学科的认知缺乏实践基础,影响了学习积极性,但是生性单纯,活泼,因此课堂互动会比较多,因此课堂上用的素材要源于生活,选取最接近学生的生活实际的材料为教学服务3重点难点重点:区域联系的内容和形式难点:在现代生活中,区域的发展离不开区域的联系,初步树立因地制宜的观点教学活动活动1【导入】往来在区域之间【师】聚落分成哪两类?【生】乡村聚落城市聚落【师】乡村聚落和城市聚落分别包括哪些类型?【生】乡村聚落:农村、牧村、渔村、林场城市聚落:工业、商业、服务业【师】那么乡村聚落和城市聚落是彼此孤立的吗?【生】不是。

无论是乡村还是城市,它们总是与一定的区域相联系。

而不同的区域,自然和人文环境不同,对社会生活所产生的影响也不尽相同。

【师】社区的共同点就是总是与一定的区域相联系。

下面我们就来学习《第三框往来在区域之间》。

活动2【讲授】区域活动的内容及必要性一、区域联系的必要性【师】1、你经常逛超市吗?你最喜欢买什么商品?看看哪些是本地生产的,哪些是外地生产的?如果是外地生产的,说说它们的产地是哪里?【生】略【师】下面我们一起来看看这些商品的产地分别在哪里?【生】略由于各地区的自然条件不同,物产也有所不同。

不同的区域,自然和人文环境不同,对社会生活所产生的影响也不尽相同。

【师】2、我们在超市里能买到各地生产的商品,这个现象说明了什么问题?(区域间相互往来的原因)【生】由于各地区的自然条件不同,物产也有所不同。

为了满足人们物质生活多样化的需求,各区域之间就会发生联系,实现优势互补。

(区域间有差异,正因为有差异才有交流的必要。

一个区域的优势,可能正好能弥补另一个地方的劣势,因此,我们应该进行区域间的优势互补,促进不同区域的共同繁荣。

第二课教案一、教材分析本课时是在学生通过前一节课的学习已经对社区有了一个初步认识的基础上,并且初步学会了运用地图学习知识的能力。

在此基础上开始对社区功能的学习。

所以在本课时,学生主要通过地图和表格,通过合作学习的方式,进行自主学习。

二、教学目标知识目标1.学生通过阅读教材,知道社区的分类。

2.学生通过地图的阅读,认识社区的功能和分类。

能力目标1.通过教材地图的阅读分析,训练学生的使用地图的能力。

2.进行小组合作学习,锻炼学生的小组合作的能力,培养小组内的团队精神。

态度、价值观目标1.通过比较农村社区和城市社区,学生感悟农村和城市的区别。

2.通过比较北京四社区,学生结合生活,感知自己生活的社区属于哪一类型的社区。

三、教学重点和难点社区的分类以及自己生活的社区的属类。

四、教学方法小组讨论法,比较法、实践法。

五、新课讲授教学环节教师指导活动学生学习活动时间导言通过前面的学习,我们学会了使用地图,也了解了社区的一些基本知识,今天我们运用地图来学习社区的分类。

学生进入上课状态。

1分钟农村社区和城市社区请大家按照小组形式,比较城市社区和农村社区的区别。

学生小组合作,根据教材的地图,比较王村平面图和明阳小区平面图有哪些不同;然后结合生活实际,说说农村社区和城市社区的区别。

15分钟城市社区内不同特色的社区根据课本知识,比较北京是四个社区的特点。

学生根据教材分析北京市ABCD四区主要有哪一类建筑物,请你模仿课本,给上述四个社区命名。

10分钟说说你家属于哪中特色的社区请你结合生活,说说你家和上述四中社区哪一个相似,并说明原因。

学生结合生活,说说你家和上述四中社区哪一个相似,并说明原因。

7分钟社区之间的联系社区之间是不孤立的,他们是相互联系的,请你根据生活实际找到一些证据证明。

学生根据生活实际找到证据证明社区之间是相互联系的。

5分钟小结你来说说今天学了什么知识。

学生小结,上交今天的讨论报告。

1分钟课外调查请你选择你了解的社区,并说明该社区属于哪一种特色的社区。

历史与社会初一上人教新资料1.2乡村与城学案年级_七年级科目历史与社会课型新授课审核人:_____________________________班级姓名学号教学目标1、认识社区的分类,及划分依据,掌握从图表中获取信息的能力。

2、从身边入手,感受社区差异。

3、感受城乡的差别,结合生活,感知自己生活的社区属于哪一类社区。

教学重难点社区的类型,社区间的差异。

自主学习:2、社区的共同点是什么?3、不同区域间进行交流的目的是什么?合作探究:1、王村与杜鹃家的社区有何差异?属于哪一类型社区?2、说说自己详细的家庭住址,街道、乡、镇、县、市等属于什么类型社区?3、在课本P11图1-10北京市地图中,试着给每个社区取一个合适的名字。

这些社区属于哪一类型社区?4、一个人可以同时生活在不同类型的社区中吗?5、不同区域间相互联系的目的和内容是什么?练习巩固:1、街道、乡、镇、县、市等社区是按〔〕A、社区的地域大小分类的B、社区行政管理范围分类的C、社区综合状况分类的D、社区不同的功能分类的2、小明和小红在上虞市解放路步行街上游玩,小红问小明,按功能步行街属于〔〕A、生活小区B、风景旅游区C、商业区D、工业区3、以下不同地域之间的联系中,属于文化交流的是〔〕A、浙江余姚的杨梅销往上海B、浙江温州的居民到四川投资设厂C、北京某大学的学生在网上查询有关杭州人才市场的信息D、内地的青少年代表到香港进行文艺演出4、上海的钢铁工业区和江苏的华西村,按类型划分分别属于〔〕A、功能社区和行政社区B、自然社区和功能社区C、自然社区和行政社区D、功能社区和自然社区5、差异最明显的两种社区类型是〔〕A、工业区和商业区B、大城市和小城市C、街道和乡D、农村与城市6、社区的分类多种多样,主要有_________社区、_________社区和_________社区。

7、功能社区是围绕人的不同___________形成的区域,而行政区域是以___________ 来确定的区域。

第二课乡村和城市(教案)

教学目标:

知识目标:了解乡村聚落和城市聚落的含义和基本形态,能描绘城乡聚落的景观特色和人们的生产生活特点。

能力目标:通过观察各种聚落的形态与分布,分析其影响因素,从中提升从图片中提取信息的能力,以及分析归纳能力

情感目标:通过学习,了解家乡,激发热爱家乡的情感,逐步树立适应自然人地和谐的思想。

学情分析:

通过前一课的学习,对本学科有了一点感觉,继续激发学生的学习兴趣和引导学习方法为主,重点强调如何阅读文本。

保持学习兴趣。

重点难点:

影响聚落形态和分布的因素

教学过程:

第一学时

教学目标:

知识目标:了解乡村聚落的含义和基本形态,能描绘乡村聚落的景观特色和人们的生产生活特点。

能力目标:通过观察各种聚落的形态与分布,分析其影响因素,从中提升从图片中提取信息的能力,以及分析归纳能力

情感目标:通过学习,了解家乡,激发热爱家乡的情感,逐步树立适应自然人地和谐的思想。

学时重点:

影响聚落形态和分布的因素

学时难点影响聚落形态和分布的因素

教学活动

活动1【导入】激趣导入

不同的乡村图片导入,复习地图三要素。

活动2【活动】自主学习

学习教材文本和图册文本。

根据学法指导阅读文本。

活动3【活动】设疑解惑

学生针对不懂之处提问。

活动4【讲授】归纳概括

观看微课。

活动5【作业】练习巩固

作业练习(省教研室作业编写统一作业)

第二学时

教学目标

知识目标:了解城市聚落的含义和基本形态,能描绘城市聚落的景观特色和人们的生产生活特点。

能力目标:通过观察各种聚落的形态与分布,分析其影响因素,从中提升从图片中提取信息的能力,以及分析归纳能力

情感目标:通过学习,了解家乡,激发热爱家乡的情感,逐步树立适应自然人地和谐的思想。

学时重点

城市聚落不同的功能。

学时难点

人类要因地制宜,与自然的和谐相处,

教学活动

活动1【导入】激趣导入

城市图片导入

活动2【活动】自主学习

学习教材文本和图册文本。

根据学法指导阅读文本。

活动3【活动】设疑解惑

学生针对不懂之处提问。

活动4【活动】归纳概括

观看微课

活动5【练习】练习巩固

作业。

省教研室统一。

第三学时

教学目标:

(一)知识与技能

1.能通过观察身边实例,列举出不同区域在人员流动、物资交流、信息传播、文化融合等方面的联系。

2.学会做简单的社会调查,在收集资料和社会调查的过程中培养学生的社会交往能力。

(二)过程与方法

1.通过社会调查、收集资料等培养学生的社交能力,理解区域间交流的必要性。

2. 通过要求学生列举生活实例,培养其观察生活、感悟生活的习惯和能力。

(三)情感、态度和价值观21世纪教育网

1.从现实生活出发,感受区域差异的存在,理解区域联系的必要性。

2.树立主人翁意识和热爱家乡的情感,积极为家乡建设献计献策。

学情分析:

七年级学生刚接触地理,系统性知识相对缺乏,此时结合生活实际,从身边最为熟悉的例子入手,让学感受不同区域间交往的重要性。

重点难点:

重点:区域间联系的内容

难点:区域间联系的必要性

教学活动

活动1【导入】往来在区域间

导入:开门见山,我们生活的区域总是和其他的区域相联系的,我们生活中吃的用的也往往来自其他地区。

(请同学适当举几个例子)

环节一:天南地北聊物产

带过学生的回答,出示国内典型的物产,让学生知道我国的地广物博,引起学生的共鸣;再出示生活中常见的各种国外物资,带着学生走出国门看世界,发现生活原来离我们那么近,从学生的生活实际下手,引发学生的兴趣。

借图片抛出问题:为什么不同区域的物产不同?而且生产生活也不尽相同?(请学生回答)

教师总结学生的答案,归纳出:自然条件差异?物产差异?人文生活差异。

正式因为区域之间存在差异,各地条件有差异,所以要区域之间进行交往,互通有无,即“区域交往的必要性”。

环节二:咫尺天涯书特产

从宁波本土特色入手,出示阿拉讲大道栏目,让学生回答该栏目的赞助品牌有哪些。

(史翠英—宁波大阿嫂、陆龙兄弟、三雪牌汤圆、义茂年糕等)激发学生的兴趣。

借以“宁波除此之外还有哪些特产?”,让学生带着思考体验舌尖上的宁波,让学生小组合作讨论,教

师整理出示:

奉化:水蜜桃、溪口千层饼、芋艿头

象山:大黄鱼、紫菜、梭子蟹

余姚:榨菜、河姆渡茭白

慈溪:杨梅、年糕、三北豆酥糖

宁海:长街蛏子、土鸡

江北:涌优牛奶

北仑:三山金柑……

在学生有所了解后,让他们更深一步了解家乡——出示宁波名片

宁波位于我国东海之滨,姚江、奉化江、甬江三江汇流,物产丰富,区域位置优越,是一个古老而新兴的港口城市!学生产生家乡自豪感(港通天下,回顾第一张PPT宁波北仑港)

指点学生得到启示:要因地制宜,利用当地自然条件,发挥区域特色!环节三:七嘴八舌谈往来除了以上的物产交往,还有哪些交往的内容?(请学生小组交流讨论)

得到以下方面:

经济:如浙江投资贸易洽谈会在宁波开幕

文化:如宁波三江中学合唱团获得2013香港国际青少年合唱节银奖

信息:如微博上马航新闻

技术:如宁波引进技术生产空气净化机

人才:如宁波保税区综合人才招聘会……

学生得到启示:区域之间交往密切,要优势互补,取长补短!

环节四:四面八方汇交流

请学生回答,区域交流可以是哪些范围里?

出示区域交往范围示意图:

A城市——乡村

B乡村——乡村

C城市——城市

D国家——国家

选取城市和乡村之间的交流展开,使学生对于区域之间交往记忆深刻。

教师小结,区域交往的必要性、内容以及范围。

环节五:火眼金睛辨关联

习题巩固,出示一些作业题让学生得到及时练习。

【板书设计】

往来在区域之间

区域存在差异?互相交流?因地制宜,优势互补

【教学反思】

新课程要求建构的主导不是学科知识的给予,而是学生能力的发展。

因此,充分发挥学生的主体作用,建立以学生为本的发展观是教学改革的要求。

针对这一要求,我在教学设计时多从学生的视野出发,以学生自身的生活体验出发,为学生提供与其生活和周围世界相关的知识,设置情境,激发学生学习的兴趣,激活学生思维。