第5章 生态与环境

- 格式:ppt

- 大小:5.87 MB

- 文档页数:52

第一节人类面临的主要环境问题一、环境问题及其产生的原因1.环境问题(1)人类与环境的关系:人类对环境不同的□01态度和□02行为,会产生不同的环境效应。

04不友好的态度和做法所导致的结果。

(2)环境问题:由于人类对环境采取了□03不恰当、□2.环境问题的产生原因05环境承受能力时。

(1)自然资源枯竭、生态破坏:人类向环境的索取超过□06自身的净化能力,导致环境质量(2)环境污染:人类向环境排放废弃物的数量超过环境□下降。

1.判断正误。

(1)人类与环境是相互作用、相互影响的关系。

(√)(2)通常所说的环境问题就是指环境污染。

(×)2.环境问题产生的主要原因有( )①人口压力②城镇化进程加快③资源不合理利用④片面追求经济增长A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④答案 C解析城镇化进程是社会发展的趋势,不是环境问题产生的原因。

3.简述自然资源枯竭、生态破坏与环境污染之间的关系。

提示环境污染往往引起生态破坏和自然资源枯竭;生态破坏往往引起自然资源枯竭,自然资源枯竭也会引起生态破坏。

二、环境问题的表现1.主要环境问题及其表现01水资源危机、矿产资源短缺等。

(1)自然资源枯竭:森林减少、□02生物多样性减少等。

(2)生态破坏:水土流失、土地荒漠化、□(3)环境污染:□03大气污染、水体污染、土壤污染、固体废弃物等。

,2.环境问题的地域差异3.全球性与局域性(1)全球性环境问题:酸雨、臭氧层破坏、□08全球变暖等。

(2)局域性环境问题:环境污染事件等。

1.判断正误。

(1)发展中国家经济水平落后于发达国家,污染程度也低于发达国家。

(×)(2)随着各国对环境保护的重视,当前,环境问题已经开始减轻。

(×)2.下列属于全球性环境问题的有( )①酸雨②土壤盐碱化③臭氧层破坏④噪声污染A.①③ B.②④C.①④ D.②③答案 A解析酸雨和臭氧层破坏是全球性的环境问题;土壤盐碱化和噪声污染主要发生在特定区域。

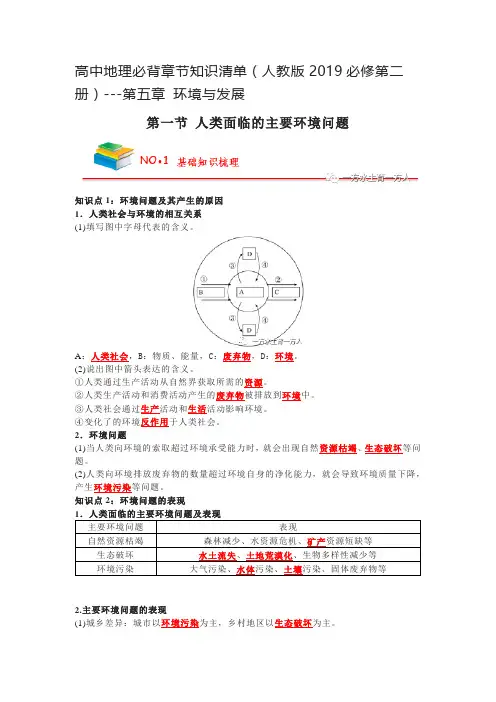

第一节人类面临的主要环境问题(1)填写图中字母代表的含义。

A:人类社会,B:物质、能量,C:废弃物,D:环境。

2.主要环境问题的表现(1)城乡差异:城市以环境污染为主,乡村地区以生态破坏为主。

性锐减、水体污染等,也有从局部向全球蔓延的趋势。

1.环境问题的产生4.环境问题治理措施的分析思路环境问题的防治对策应针对具体的环境问题分析,问题不同,解决措施不同。

(1)环境污染问题:根本措施在于减少污染物排放(可通过提高利用率、净化处理后排放、使用环保原料和燃料等达到目的),同时加强绿化,以增强环境自净能力;对于全球性问题还需加强国际合作。

(2)生态破坏问题:根本在于恢复生态,因此首先要改变和停止不合理的人类活动,其次通过恢复植被、水域等增强环境的平衡调节能力。

(3)资源短缺问题:要从“开源”(替代资源的开发、加强储量勘探等)和“节流”(提高利用率、减少浪费、加大资源循环利用等)两方面入手。

第二节走向人地协调—可持续发展知识点1:可持续发展的内涵1.概念:既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需求能力的发展。

2.内涵:生态持续发展、经济持续发展和社会持续发展。

3.组成生态持续发展是基础,经济持续发展是条件,社会持续发展是目的,三者相互联系、相互制约,共同组成可持续发展系统。

4.基本原则:公平性、持续性、共同性。

知识点2:走可持续发展道路1.消除贫困(1)贫困是发展中国家实现可持续发展的障碍。

(2)在衣食住行等日常生活方面可持续消费倡导“减量、重复使用、回收、再生”的原则。

1.可持续发展的内涵发展三个方面。

具体内容如下图所示:3.实现可持续发展的途径济资源和环境资源,实现经济活动的生态化。

②工业经济结构调整中实现循环经济的基本途径——清洁生产清洁生产从原料开采—生产制造—消费使用—废弃物处理的全过程来评估产品对环境的影响程度,克服了传统工业生产只重视末端治理的弊端。

清洁生产产品生命周期示意图如下。

5.可持续发展三个原则的区分方法公平性原则、持续性原则和共同性原则都是可持续发展的基本原则,但它们的着眼点和强调重点不同,可总结如下。

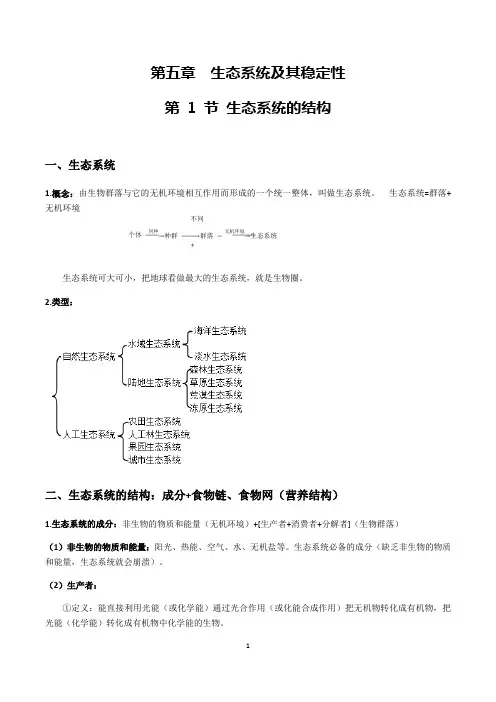

第五章 生态系统及其稳定性第 1 节 生态系统的结构一、生态系统1.概念:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的一个统一整体,叫做生态系统。

生态系统=群落+无机环境生态系统可大可小,把地球看做最大的生态系统,就是生物圈。

2.类型:二、生态系统的结构:成分+食物链、食物网(营养结构)1.生态系统的成分:非生物的物质和能量(无机环境)+[生产者+消费者+分解者](生物群落)(1)非生物的物质和能量:阳光、热能、空气、水、无机盐等。

生态系统必备的成分(缺乏非生物的物质 和能量,生态系统就会崩溃)。

(2)生产者:①定义:能直接利用光能(或化学能)通过光合作用(或化能合成作用)把无机物转化成有机物,把光能(化学能)转化成有机物中化学能的生物。

⎯⎯⎯⎯⎯ 不同+同种→种群 ⎯⎯⎯→群落 ⎯ 无机环境→生态系统 个体 ⎯⎯⎯②作用:使无机环境的非生物的物质和能量进入生物群落。

③同化作用类型:自养型(生产者包括光能自养型:绿色植物、光合细菌、蓝藻;化能自养型:硝化细菌等。

④地位:生态系统的主要成分(基石),是生态系统必备的成分。

(3)消费者:①定义:自身不能制造有机物,必须直接或间接的依靠生产者的生物。

②作用:加快生态系统的物质循环和能量流动,对植物的传粉、种子的传播等有重要作用。

③同化作用类型:异养型(消费者主要是捕食和寄生的生物:牛、菟丝子等)④分类:初级消费者(植食性动物)、二级消费者(以植食性动物为食的肉食性动物)、三级消费者等⑤地位:非必需,但对生态系统的物质循环和能量流动具有重要意义。

(4)分解者:①定义:能将动植物的遗体、排出物和残落物中的有机物分解成无机物的生物。

②作用:使生物群落的有机物变成无机物回归到无机环境,促进物质的循环。

③同化作用类型:异养型[分解者是营腐生生活的生物:大多数细菌、真菌、部分动物(蚯蚓、蜣螂等)]④地位:生态系统必备的成分。

(使有机物回归到无机环境,否则会导致垃圾成堆,生态系统崩溃。

第1节生态系统的结构1.由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体叫做生态系统。

2.生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构。

3.生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者。

4.生产者都是自养生物,包括绿色植物和硝化细菌等。

5.消费者都是异养生物,主要是动物和营寄生生活的生物。

6.分解者都是异养生物,主要是营腐生生活的细菌、真菌和一些营腐生的动物,如蚯蚓、蜣螂等。

7.食物链和食物网是生态系统的营养结构,是物质循环和能量流动的渠道。

一、生态系统的X围1.概念生态系统是指由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体。

2.X围生态系统的空间X围有大有小。

生物圈是地球上最大的生态系统,它包括地球上的全部生物及其无机环境。

二、生态系统的结构1.组成成分[连线]2.食物链和食物网(1)食物链①概念:生态系统中各种生物因食物关系形成的一种联系。

②特点:生产者为第一营养级;消费者所处的营养级并不是一成不变的;食物链上一般不超过5个营养级。

③实例:(2)食物网①概念:生态系统中许多食物链彼此相互交错,连接成的复杂营养结构。

②形成的原因:一种绿色植物可能是多种植食性动物的食物;一种植食性动物既可能吃多种植物,也可能被多种肉食性动物所食。

(3)功能①食物链和食物网是生态系统的营养结构,是能量流动和物质循环的渠道。

②食物网越复杂,生态系统抵抗外界干扰的能力就越强,生态系统越稳定。

1.判断下列叙述的正误(1)河流中所有生物和底泥共同组成河流生态系统(×)(2)自养型生物一定是生产者,生产者一定是自养型生物(√)(3)细菌都是分解者,但分解者并不都是细菌(×)(4)生产者、分解者是联系非生物的物质和能量与生物群落的“桥梁”,其中生产者处于主导地位(√)(5)食物网中两种生物之间都是捕食关系(×)(6)在一条食物链中,生产者为第一营养级,消费者所处营养级不固定(√)2.某自然保护区里的各种植物、动物和看不见的微生物以及水和光等无机条件,它们共同构成了一个( )A.种群B.生物群落C.生态系统D.物种解析:选C 由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,叫做生态系统。

第五章生态系统第三节生态系统的物质循环一、生物地球化学循环生物地球化学循环是指各种化学元素在不同层次、不同大小的生态系统内,乃至生物圈里,沿着特定的途径从环境到生物体,又从生物体再回归到环境,不断地进行着流动和循环的过程。

1.生物地球化学循环的库库是由存在于生态系统某些生物或非生物成分中一定数量的某种化合物所构成的。

对于某一种元素而言,存在一个或多个主要的蓄库。

在库里,该元素的数量远远超过正常结合在生命系统中的数量,并且通常只能缓慢地将该元素从蓄库中放出。

物质在生态系统中的循环实际上是在库与库之间彼此流通的。

在一个具体的水生生态系统中,磷在水体中的含量是一个库,在浮游生物体内的磷含量是第二个库,而在底泥中的磷含量又是另一个库,磷在库与库之间的转移(浮游生物对水中磷吸收以及生物死亡后残体下沉到水底,底泥中的磷又缓慢释放到水中)就构成了该生态系统中的磷循环。

2.生物地球化学循环的速度为了表现物质循环的快慢,常用周转率和周转期两个重要指标。

周转率是指系统达到稳定状态后,某一组分中的物质在单位时间内所流出的量或流入的量占库存总量的分数值。

周转期是库中物质全部更换平均需要的时间,也是周转率的倒数。

物质的周转率用于生物库的更新称为更新率。

某段时间末期,生物的现存量相当于库存量;在该段时间内,生物的生长量相当于物质的输入量。

不同生物的更新率相差悬殊,一年生植物当生育期结束时的生物的最大现存量与年生长量大体相等,更新率接近l,更新期为1年。

森林的现存量是经过几十年甚至几百年积累起来的,所以比年净生产量大得多。

如某一森林的现存量为324t/hm2,年净生产量为28.6t /hm2,其更新率为28.6/324,即0.088,更新期约11.3年。

至于浮游生物,由于代谢率高,生物现存量常常是很低的,但却有着较高的年生产量,如某一水体中浮游生物的现存量为0.07t/hm2,年净生产量为4.1t/hm2,其更新率为4.1/0.07,即59,更新期只有6.23天。

第五章第1节生态系统的结构一、教材分析《生态系统的结构》这一节是人教版高中生物必修3——“稳态与环境”中第五章《生态系统及其稳定性》的第一节,是在学生掌握了必修1:分子与细胞和必修2:遗传与进化以及本教材个体自身稳态调节和种群与群落的基础上进行学习的。

本章是是整个高中生物必修的倒数第二章,相对于前面的内容来说,本章是整个高中生物中是相对比较独立的,因为在前面的学习中没有系统的涉及到生态系统的概念;但同时本章又是与前面内容密不可分的一章,学习本章内容,同样要联系到“生物的营养代谢类型”、“生物之间的营养关系”和种群、群落以及物质循环、信息传递等内容。

所以说,《生态系统及其稳定性》这一章在整个高中生物中占有举足轻重的作用。

而根据生物学习的不便定律“结构决定功能”,我们这一节“生态系统的结构”就在这一章中占有相当重要的作用,可以说,使我们学习本章以及后面一章的基础。

因为我们要了解生态系统的功能、要维持生态系统的稳定必须掌握生态系统的结构。

“生态系统的结构”这一节的内容主要包括两个方面:1、生态系统的组成成分,2、生态系统的营养结构(食物链与食物网)。

我们要了解生态系统的功能,最主要的是掌握生态该系统的组成成分;我们要学习物质循环和能量流动,都是在食物链的基础上进行学习的。

综上所述,本节内容既可以联系复习前面的内容,又对后面所要学习的内容打下基础,是后面学习内容的基石。

所以说,本节内容十分重要。

本节的内容比较的不直观,这样就可以充分的利用图片和多媒体充分的调动学生学习的兴趣,使学生掌握生态系统的概念和组成成分以及营养结构。

针对高中二年级学生的接受能力,确定本节课的教学方法主要是教师引导学生回答问题的方式,在学生掌握知识点的同时,对其逻辑思维、分析问题解决问题的能力的提高起着重要的作用。

二、教学目标(一)知识与技能:1、说出生态系统的概念;2、熟悉生态系统的分类及范围;3、说明生态系统组成成分以及各成分在生态系统中的重要作用;4、解释营养级的概念以及营养级与食物链的关系。

生态系统及生物环境保护(判断题)1.生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者和无机环境()【解析】生态系统的结构包括生态系统的成分和食物链、食物网两部分,错误。

2.土壤微生物只通过微生物的分解作用参与生态系统的物质循环()【解析】土壤微生物可以通过微生物的分解作用、固氮作用等参与生态系统的物质循环,错误。

3.与豆科植物共生的根瘤菌能进行固氮作用,因而其是自养生物()【解析】与豆科植物共生的根瘤菌能进行固氮作用,但不能自己将二氧化碳等无机物合成有机物,为异养生物,错误。

4.土壤中的硝化细菌是自养生物,因而其不属于分解者()【解析】土壤中的硝化细菌是自养生物,属于生产者,正确。

5.生产者除绿色植物外,还包括黑藻、蓝藻、硝化细菌等原核生物()【解析】黑藻属于真核生物,错误。

6.消费者和分解者都是异养生物,但它们获取营养的方式有区别()【解析】消费者从活的生物体中获取营养物质,分解者从动植物遗体中获取营养物质,正确。

7.生态系统的组成成分在物质循环、能量流动和信息传递方面紧密联系()【解析】生态系统的四种成分通过物质循环、能量流动和信息传递组成一个统一的整体,正确。

8.制作生态缸,要遵循生态系统的基本原理,能够实现短期内的相对稳定()【解析】在有限的空间内。

依据生态系统的原理,将生态系统具有的基本成分进行组织,构建一种人工生态系统,这种生态系统的稳定性是短暂的,正确。

9.生态缸密封后,要能和外界进行能量交换,要置于阳光直射下()【解析】制作的生态缸应密闭,放置在室内通风、避免阳光直射的地方,错误。

10.人工生态缸只能够实现能量流动和物质循环的功能()【解析】人工生态缸还具有信息传递的功能,错误。

11.人工制作的生态缸生产者的种类和数量越多,其稳定性越高()【解析】制作生态缸时,放置的动、生产者的种类和数量要适宜,并不是越多生态缸越稳定,错误。

12.生态系统的能量流动和物质循环主要通过食物链和食物网完成()【解析】生态系统的能量流动和物质循环主要通过食物链和食物网完成,食物链和食物网是能量流动和物质循环的渠道,A正确。

第五章生态系统生态学一、名词解释食物链:由于生物之间取食与被取食的关系而形成的链锁状结构。

食物网:不同的食物链间相互交叉而形成的网状结构。

营养级:食物链上每个位置上所有生物的总和。

生态系统:是指一定时间和空间内,由生物成分和非生物成分相互作用而组成的具有一定结构和功能的有机统一体。

同资源种团:以同一方式利用共同资源的物种集团。

十分之一定律(能量利用的百分之十定律):食物链结构中,营养级之间的能量转化效率大致为十分之一,其余十分之九由于消费者采食时的选择性浪费,以及呼吸和排泄等而被消耗掉,这就是所谓的“十分之一定律”,也叫能量利用的百分之十定律。

初级生产力:单位时间、单位空间内,生产者积累有机物质的量。

总初级生产力:在单位时间、空间内,包括生产者呼吸消耗掉的有机物质在内的所积累有机物质的量。

净初级生产力:在单位时间和空间内,去掉呼吸所消耗的有机物质之后生产者积累有机物质的量。

群落净生产力:单位时间和空间内,生产者被消耗者消耗后,积累的有机物质的量。

生物学的放大作用:又叫食物链的浓集作用,在生物体内,有毒物质沿食物链各营养级传递时,在生物体内残留浓度不断升高的现象。

生态平衡:一个地区的生物与环境经过长期的相互作用,在生物与生物、生物与环境之间建立了相对稳定的结构以及相应功能,此种状态即稳定态。

同化效率:指被植物吸收的日光能中被光合作用所固定的能量比例,或被动物摄食的能量中被同化了的能量比例。

生态演替:指在一个自然群落中,物种的组成连续的、单方向的、有顺序的变化过程。

稳态:有机体在可变动的外部环境中维持一个相对恒定的内部环境,称为稳态。

负反馈:大多数生物的稳态机制以大致一样的方式起着作用;如果一个因子的内部水平太高,该机制将减少它;若水平太低,就提高它。

这一过程称为负反馈。

适合度:是指个体生产能存活后代、并能对未来世代有贡献的能力的指标。

气候循环:有机体对自然环境条件变化沉水的生理适应性反应。

富养化:由于直接向湖泊排污或农用化肥随地表径流输入湖中,使很多以硅藻和绿藻占优势的湖泊转变成以蓝绿藻占优势的湖泊,这个过程叫富养化。

第1节 生态系统的结构[目标导读] 1.结合教材P 88问题探讨和旁栏思考题,理解生态系统的范围和含义。

2.结合教材P 89图5-1、P 90图5-2、图5-3,分析生态系统的组成成分及相互关系。

3.结合教材P 91图5-4、图5-5,掌握生态系统的营养结构。

[重难点击] 1.生态系统的组成成分及相互关系。

2.生态系统的营养结构。

课堂导入 方式一:右图为热带雨林的一个场景,图中有哪些生物和非生物?热带雨林中的所有生物构成了群落,热带雨林中的所有生物和无机环境构成了生态系统。

这节课,我们共同来学习生态系统的结构。

方式二:媒体播放蒙古歌唱家德德玛演唱的《美丽的草原我的家》MV 视频。

媒体播放MV 视频,然后课件展示问题:(1)画面里出现的是一个什么生态系统?你能列举一下从这首歌里听到的生物吗? (2)问题引入:什么叫生态系统?生态系统有哪几大类?各种生态系统有什么相同点?一、生态系统及其组成成分1.概念:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,叫做生态系统。

地球上的全部生物及其无机环境的总和,构成了地球上最大的生态系统——生物圈。

2.类型⎩⎪⎨⎪⎧自然生态系统⎩⎪⎨⎪⎧水域生态系统陆地生态系统人工生态系统:农田生态系统、人工林生态系统、 果园生态系统、城市生态系统等3.组成生态系统的成分合作探究1.动物园里的动物、植物、微生物及其无机环境能构成生态系统吗?答案动物园中的全部动物不能说是一个系统,因为其中的动物分开饲养,不能体现其内在的营养关系及相互联系,没能构成一个有机的统一整体,因此以它为主的动物园就不能构成一个生态系统。

2.判断下列说法是否正确,如果不正确说明特例:3.完善下面的关于生态系统各组成成分之间的关系图图1,并结合图2思考判断四种组成成分的技巧有哪些?答案 先据双向箭头确定“非生物的物质和能量”和“生产者”,再判断两者中有“3”个指出箭头的D 为“生产者”,有“3”个指入箭头的C 为“非生物的物质和能量”,最后根据D →A →B ,确定A 为消费者、B为分解者。