清末民初服饰变迁

- 格式:ppt

- 大小:1.77 MB

- 文档页数:21

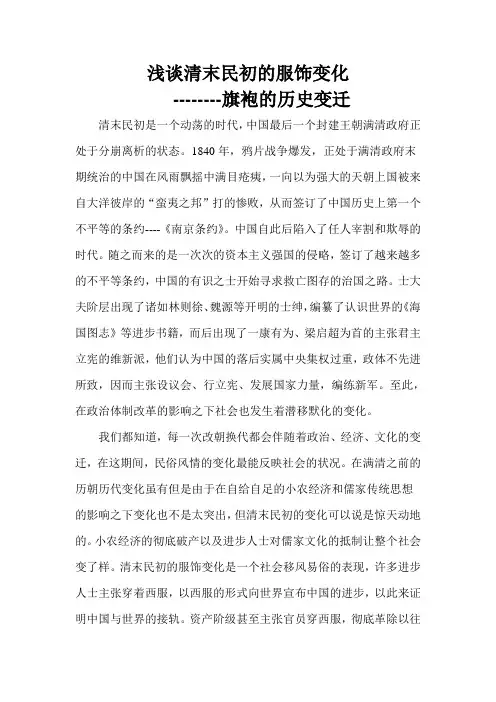

浅谈清末民初的服饰变化--------旗袍的历史变迁清末民初是一个动荡的时代,中国最后一个封建王朝满清政府正处于分崩离析的状态。

1840年,鸦片战争爆发,正处于满清政府末期统治的中国在风雨飘摇中满目疮痍,一向以为强大的天朝上国被来自大洋彼岸的“蛮夷之邦”打的惨败,从而签订了中国历史上第一个不平等的条约----《南京条约》。

中国自此后陷入了任人宰割和欺辱的时代。

随之而来的是一次次的资本主义强国的侵略,签订了越来越多的不平等条约,中国的有识之士开始寻求救亡图存的治国之路。

士大夫阶层出现了诸如林则徐、魏源等开明的士绅,编纂了认识世界的《海国图志》等进步书籍,而后出现了一康有为、梁启超为首的主张君主立宪的维新派,他们认为中国的落后实属中央集权过重,政体不先进所致,因而主张设议会、行立宪、发展国家力量,编练新军。

至此,在政治体制改革的影响之下社会也发生着潜移默化的变化。

我们都知道,每一次改朝换代都会伴随着政治、经济、文化的变迁,在这期间,民俗风情的变化最能反映社会的状况。

在满清之前的历朝历代变化虽有但是由于在自给自足的小农经济和儒家传统思想的影响之下变化也不是太突出,但清末民初的变化可以说是惊天动地的。

小农经济的彻底破产以及进步人士对儒家文化的抵制让整个社会变了样。

清末民初的服饰变化是一个社会移风易俗的表现,许多进步人士主张穿着西服,以西服的形式向世界宣布中国的进步,以此来证明中国与世界的接轨。

资产阶级甚至主张官员穿西服,彻底革除以往的服饰,把西服上升到政治高度。

但,一些反满人士却也有“余年已立,而犹被戎狄之服,不违咫尺,弗能剪除,余之罪也”这种说法。

总体而言,在清末,易服之风已然兴起,成为号召民众革命排满的一种口号。

陈天华在《猛回头》中以通俗的语言说“雪仇耻,驱外族,复我冠裳”。

以至于在革命情绪高涨时“复我冠裳”成为最简单易行,收效最大的一句口号。

辛亥革命后,浙江街头出现头戴方巾、穿着明代古装、腰佩龙泉宝剑的人对革命者夹道欢迎。

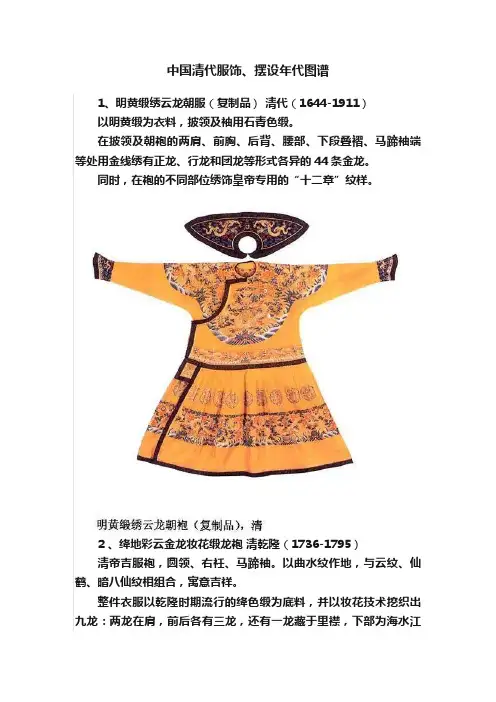

中国清代服饰、摆设年代图谱

2 、绛地彩云金龙妆花缎龙袍清乾隆(1736-1795)

崖纹,以寓江山一统。

绣八团龙纹,两肩各一、前后身各三,下幅饰八宝立水纹。

5、杏红缎地平金云龙夹褂清代(1644-1911)

常着于饰有补子的褂内。

下面的是方补~~~~~~

盘金绣豹方补清代(1644-1911)

彩绣虎方补清代(1644-1911)

石青色织锦鸡方补清代(1644-1911)

绛紫色葡萄纹暗花缎袍清代(1644-1911)

瓜皮帽清代(1644-1911)

短里长、上重下轻的视觉效应。

大红彩绣独枝花蝶旗服清代(1644-1911)

雪青暗花仙纹坎肩清代(1644-1911)

花盆底鞋清代(1644-1911)

一新。

粉色梅兰竹菊暗花缎女衣清代(1644-1911)

绿色皮球花绸蝴蝶纹绸裤清代(1644-1911)

百蝶暗花缎五彩折枝花卉戏出十团夹袄清代(1644-1911)

和多层假袖最为别出心裁~~

缂丝道袍清代(1644-1911)

清代服饰

朝服:由披领和袍裙组成。

马蹄袖,中腰有襞积。

列十二章,饰龙穿着场合:登基、大婚、元旦、冬至、万寿圣节、祭天、祭地

日朝

月朝

吉蓝

穿着场合:平时穿着

这件夹褂款式为对襟直身,为女衣。

曲水云鹤纹缂丝龙袍

盘金绣狮子方补

③缂丝补子,用彩线或金线根据图案需要缂织而成。

夫妻双双把家还纹抹胸

五蝠捧寿雕花漳绒。

当代社会问题民国时期的服饰变迁学院:班级:学号:姓名:民国时期的服饰变迁民国时期是中国服装发展史上的重要时期。

民国时期服饰变革主要指清末的宫廷服饰制度被淘汰,出现了民国新的服饰文化的变化过程。

这一时期服饰大变革与中国历史上其他几次大的服饰变革不同,是在封建帝制被推翻、“西风东渐”的背景下进行的,出现了中西合璧的特殊现象1服饰变迁的原因由于当时社会呈现出动荡不定,混乱无序,在这一时期,大量的无法解决的社会问题随之出现。

需要了解着一些社会问题,得应用历史方法,考察当时人民的社会风尚变化。

通过生活细节,可以看到大时代背景下的整体社会状况。

从历史的角度来看,民国时期,中国人的衣、食、住、行发生了较大的变动。

从文化的角度来看,民国时期的衣、食、住、行的变化时中国文化从传统向现代转变的直接特征。

社会性质决定了整体社会的发展方向,中国的近代化是被迫逐渐向世界开放的。

西方事物如潮水般涌入,从洋枪、洋炮,直到洋烟、洋火和洋葱。

“洋货旺销,无不利市三倍”,一些中国工商业者也纷纷以“爱国”、“挽回利权”的名义,投资于新式机织业。

由于洋布比国产土布便宜,布线密实且细,颜色艳丽,日益为人们所接受,并逐渐将土布挤出市场。

民国以后,民族纺织业兴起,布庄增加了国产的机织布。

这样一来洋布逐步打开中国市场,即这些新的东西在慢慢的扩张和渗透,由于东部沿海城市又跟多的港口,国外产品第一时间会在市场出现。

加上东西文化差异,地域差异,城乡的不平衡,东南沿海和内地;城市和农村日益凸显为两个独立的世界。

同时在西方文化的冲击下,妇女运动越演越烈,首先表现在婚姻和服饰上,显现出她们极强的妇女地位解放意识。

清末民初,人们还任然保留着及其浓重的封建保守思想。

其中表现在男人对女人裹小脚的畸形性需求的传承,受到西方文化的冲击,封建保守思想在慢慢退出人们的社会生活。

女子缠足一方面迎合中国传统的对女性要求纤细、柔软的审美观;另一方面满足一些男子的畸形性需求,因此女子缠足一直在封建传统势力中存在。

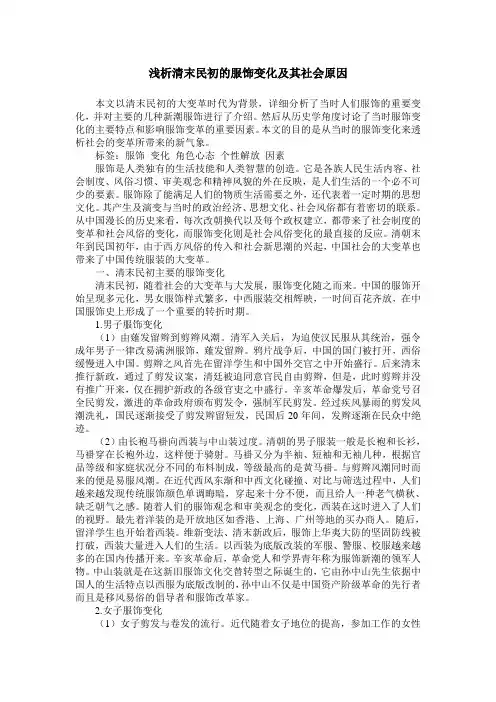

浅析清末民初的服饰变化及其社会原因本文以清末民初的大变革时代为背景,详细分析了当时人们服饰的重要变化,并对主要的几种新潮服饰进行了介绍。

然后从历史学角度讨论了当时服饰变化的主要特点和影响服饰变革的重要因素。

本文的目的是从当时的服饰变化来透析社会的变革所带来的新气象。

标签:服饰变化角色心态个性解放因素服饰是人类独有的生活技能和人类智慧的创造。

它是各族人民生活内容、社会制度、风俗习惯、审美观念和精神风貌的外在反映,是人们生活的一个必不可少的要素。

服饰除了能满足人们的物质生活需要之外,还代表着一定时期的思想文化。

其产生及演变与当时的政治经济、思想文化、社会风俗都有着密切的联系。

从中国漫长的历史来看,每次改朝换代以及每个政权建立,都带来了社会制度的变革和社会风俗的变化,而服饰变化则是社会风俗变化的最直接的反应。

清朝末年到民国初年,由于西方风俗的传入和社会新思潮的兴起,中国社会的大变革也带来了中国传统服装的大变革。

一、清末民初主要的服饰变化清末民初,随着社会的大变革与大发展,服饰变化随之而来。

中国的服饰开始呈现多元化,男女服饰样式繁多,中西服装交相辉映,一时间百花齐放,在中国服饰史上形成了一个重要的转折时期。

1.男子服饰变化(1)由薙发留辫到剪辫风潮。

清军入关后,为迫使汉民服从其统治,强令成年男子一律改易满洲服饰,薙发留辫。

鸦片战争后,中国的国门被打开,西俗缓慢进入中国。

剪辫之风首先在留洋学生和中国外交官之中开始盛行。

后来清末推行新政,通过了剪发议案,清廷被迫同意官民自由剪辫,但是,此时剪辫并没有推广开来,仅在拥护新政的各级官吏之中盛行。

辛亥革命爆发后,革命党号召全民剪发,激进的革命政府颁布剪发令,强制军民剪发。

经过疾风暴雨的剪发风潮洗礼,国民逐渐接受了剪发辫留短发,民国后20年间,发辫逐渐在民众中绝迹。

(2)由长袍马褂向西装与中山装过度。

清朝的男子服装一般是长袍和长衫,马褂穿在长袍外边,这样便于骑射。

马褂又分为半袖、短袖和无袖几种,根据官品等级和家庭状况分不同的布料制成,等级最高的是黄马褂。

从清末民初着装风格透视当时社会风尚摘要:服饰文化经过千百年的传承与革新已经成为人类文化中不可或缺的重要文化之一,其产生及演变与当时的政治经济、思想文化、社会生活风气都有着密切的联系。

清末民初是一个新旧交替的时期,服饰上也反映了“西风东渐”、“中西合璧”的多样化并存这一时代风尚特征。

本文将对这一时期人们特有的着装风格进行粗略梳理,并对这一特殊时期的社会风尚做出简要探讨。

关键词:清末民初;着装风格;社会风尚1921年诺贝尔文学奖获得者法国作家阿纳托尔·法郎士(anatole france)曾说过这样一段话:假如我死后百年还能在书堆里徜徉,你猜我将选什么?我会不假思索的拿起一本时装杂志,看看我身后一个世纪的妇女的服饰,它将显示给我未来人类的文明,会比一切哲学家、预言家和学者们所能告诉我的要丰富得多。

可见从某个角度来讲,服饰亦可以作为人类文明发展的见证者。

清末民初是一个急剧变化的特殊历史时期,在社会风尚方面也是如此。

这个特殊的年代,纷乱繁华而特色鲜明,受“西风东渐”的影响,中西文化的碰撞,被称为“古今一大变局”。

动荡混乱的社会、风云莫测的时局、满汉两个民族文化之间的斗争与融合、西方与日本文化的侵袭,使得中国服饰出现了前所未有的变革,成为中国服装史上的一个转折期,令人眼花缭乱。

1政治制度的改革带来的社会风尚辛亥革命推翻了在中国延续了2000多年的封建帝制,作为封建主义的礼制、规章也随之土崩瓦解,用以维护封建等级制度的服装制度同样也被彻底废除,取而代之的是不分级别的平等服制原则。

国家制度的革新,使人们在思想上冲破封建枷锁,提倡自由、平等、博爱,一股自由之风刮向中国大陆。

加之,随着资产阶级运动的高涨与妇女解放运动的兴起,女权主义大为兴盛,人们提出了变革服饰的迫切要求,男装的中山装,女装的改良旗袍,“文明新装”等,无不向世人昭示着人们从封建主义的服制缚束下解放出来之后,尽情表达自己的审美情趣,追求新的服装式样的新风向。

论清末民初服饰文化的演变和影响作者:文晓晓来源:《世界家苑·学术》2018年第02期摘要:中华民族是一个历史文化底蕴丰富的文明民族,社会与生活的演变往往会影响该民族的发展,并成为时代发展的一个永恒的印记和影子。

人们生活方式在不断的演变,同时我国的社会状态也在演变,从而会影响人类社会生活服饰的变迁。

在清末民初时期,中国社会危机多多,面临着重重困难,外敌的入侵,军阀的混战,冲击着该时期的服饰文化,使该时期的服饰呈现出多元化的状态。

在清末民初服饰文化演变的过程中,我们就会总结出一些启发:中国服饰文化博大精深,它也是民族个性一个重要标志,同时中国服饰文化也是一种社会语言,在一定程度上也体现了它自己的特点。

关键词:清朝;民国;服饰文化的演变一、引言人民对服饰穿着的打扮也随着历史的变迁而变化,服饰的不一样也预设出各种层次人群之间的地位差异。

这是任何一个社会时局中不变的生活规律。

因此,知道当时人民的服饰文化变迁,通过一个小部分就可以找得到那时候的整体社会状况。

了解当时人民穿着的演变对我们后世生活穿着的影响,也进一步了解到了当时人们的思想。

然而服饰在这一环节中,我国民众也会效仿,正所谓中西结合,取其精华,弃之糟粕。

研究任何历史中的某种遗留的东西,就是為了更好的适应、了解当下的我们,以至于未来发展的趋势。

本文主要研究清末到民初这一个阶段的服饰文化演变和影响。

清末民初的服饰文化发生了很多变化,它是与一定社会思潮、经济、政治和教育等等方面是相互关联的。

清末民初服饰文化的变化,在一定程度上是政治和经济共同作用下产生和演变的,它不仅有实用作用,还有经济作用和政治作用的。

它并不是作为一个独立的个体存在清末民初时期,而是与上面的几个方面紧紧的联系在一起。

在一定的深度上、程度上、结构上和形式上体现它自身的特点。

我认为研究清末民初服饰文化的演变和影响,是有一定的学术价值和意义。

二、清末民初服饰文化演变背景1912年2月12日,宣统帝退位,从而清王朝统治结束了。

清末民初女子服饰研究

清末民初,女子的服饰经历了一系列的变革和演变。

在传统的束腰长袍的基础上,逐渐引入了一些西式的元素,并且随着社会的变革和女性地位的提升,女子的服饰也更加多样化和个性化。

清朝时期的女子服饰以束腰长袍为主要特点。

束腰长袍是一种立领、合身、裙摆较宽松的传统服饰,一般由绸缎等高档面料制成。

长袍的颜色多为艳丽的红、黄、蓝等色彩,以展示女性的娇美和富贵。

长袍的款式多样,有单衫式、对襟式和交领式等,但基本上都是以束腰为主。

随着近代西式文化的影响,清末民初的女子服饰逐渐开始引入西式元素。

西式元素最明显的就是改变了束腰长袍的裁剪和设计,使得服饰更加立体和修身。

西式的剪裁使得女性的身材更显优美,展示了女性的曲线美。

西式的领口、袖口和扣子等细节也逐渐被引入到女子服饰中,使得服饰更加精致和时尚。

除了改变裁剪和设计,女子服饰的面料也出现了一些变化。

传统的绸缎仍然是主要的面料,但同时也开始采用一些西式的面料,如缎面、丝绸和羊毛等。

这些面料的使用,使得女子服饰更加舒适和适应不同的季节。

在清末民初的女子服饰中,还逐渐出现了一些个性化的风格和流行元素。

在颜色的选择上,除了传统的红、黄、蓝之外,还增加了一些淡雅的色彩,如粉红、浅蓝等,使得女子服饰更加柔和和婉约。

服饰上的花纹和装饰也更加丰富多样,如绣花、刺绣、织锦等,使得女子服饰更加充满艺术性和个性化。

清末民初满汉女性服饰的交融与变迁清末民初新旧制度的更替、西方的先进风潮吹进了国门更加暴露出国内的封建和腐朽。

传统的服饰习惯发生了改变,东西方文化的交融与变迁使中国社会发生了巨大的转变,也在影响着这一时期的女性服饰文化。

一、清末民初满汉女性服饰的交融1.主流服饰发生了改变,满汉通用交融入关之初,清代统治者著名的“十从,十不从”,其中的“男从女不从”使得满汉两族的女性服饰在长时期保持了各自的特点与服饰制度。

但清末时期,满汉两族长期的混居共处,双方的生活习俗日渐趋同。

光绪帝更是在1902年颁旨“所有满汉官民人等,着准其彼此结婚,毋庸拘泥”如此反映出满族统治的社会正在发生巨变。

以丧服为例,原女真旧俗并无孝服之说,至清末,仿效汉族穿白色孝服,满无论男女孝服与汉服基本一致,正是由于婚丧嫁娶的风习趋同,为满汉女性服饰相互交融提供了一个宽松的社会氛围。

满族妇女是衣裳连属也就是深衣制,而汉族妇女依照明朝旧制是上衣下裳分属。

在清末的10年里,妇女服制开始发生变化,其一是洋装受到了进步妇女的青睐。

但受青睐的服制款式也仅限于洋装与皮鞋。

其二是学堂式女生装扮开始在青年女性中流行,其三是一些妇女喜欢穿着西洋化的男性服饰清末民初,正是政治与文化的这样新旧交替,在满汉女性的服饰也体现为新旧夹杂、满汉夹杂、中西夹杂。

1912《中国民国临时约法》确立了中华民国人民一律平等,无种族阶级宗教之区别的基本原则。

所以辛亥革命不只推翻了封建的清政府的统治,更是缔结了服饰等级制度,结束了满族旗人妇女等级分明的贵族服饰制度。

由于统治阶级的终结,贵族们不再被强制着装,很快“大半旗装改汉装,宫袍截作短衣裳。

”辛亥革命打破了清朝将近三百年的统治,使得满族服制发生了巨大的变化,中华民国的建立,《中国民国临时约法》的颁布,使统治阶级也就是满清贵族服饰开始向平民化转变,这其中有经济原因,也有政治原因,满清贵族由于不再依赖清政府提供的俸禄,生活上开始拮据窘迫,在服饰上无法再像从前“十八镶滚”,而政治上的原因;被推翻的清政府无力继续庇护满族旧人,颁布新法会鼓励旗人旧族向东北移民,辛亥革命的余威带来了强烈的社会影响,旗女不敢穿旗袍,在这一时期,旗女开始向汉女学习,穿着汉女的服装。

生活|裙摆越来越短,腰身越收越紧:女性服饰上的清末民初经公众号“看历史”(ID:EYEONHISTORY)授权转载在1900年到1930年清末民初的三十年里,中国的社会面貌也随之发生了巨大的变化,连带中国女性的日常穿着,也在不同的潮流影响下,悄然发生着改变。

从这些老照片中,我们能够梳理出女性服饰的变化,是一个从保守到中庸,再到逐步开放的过程。

清末满族女性服饰满族人建立的清朝持续268年,满族女性服饰风格虽然没有明显改变,但细节也是随着社会形势和审美几经变化的。

关于这些细节变化的记载比较少,但常见的清宫剧中并没有严格区分服装是早期还是晚期,给人清代满族女性服装都是一个风格的感觉,这其实是不准确的。

满族发源于辽东,早期因所处地域气候寒冷,多穿宽大且及脚面的袍服,为行动方便两侧开叉,下配裤装,男女装款式类似,通过颜色和花式区分。

长袍都是右襟,圆贴合领,使用纽扣。

颜色比较单一,面料和工艺也并不华丽。

满族建立清朝,入主中原后,这个风格也长期保持不变,直到清中晚期,社会富庶,工艺成熟,满族女性服饰中的便服,细节花饰逐步吸收了汉族女性服饰的装饰风格,变得华丽起来。

到了清晚期,满族贵族女性服饰风格非常繁复,仅“滚边”工艺就有十几道,中间又会装饰大量的刺绣。

这位满族女子穿的就是清末贵族的氅衣,领子、袖子、斜襟、下摆都有复杂的滚边满族贵族女性的服饰主要分为礼服类和日常服饰。

礼服类分为礼服、吉服、常服等,穿着者身份和穿着的场合有严格的等级规定,它们的样式和装饰各有特点,但有一个共同的特征,就是袖口为马蹄状造型,俗称马蹄袖。

便服为日常穿着用,平袖,没有严格的规制,风格会随着时代审美发生变化。

从外形和功能上又分为衬衣、氅衣、马褂、坎肩、褂阑等。

结合清末老照片,清末女性便服的特征便是右襟,圆贴合领长袍;不着裙装,长袍内一律配裤装;长袍使用纽扣,呈桶状,不收身,下部开叉,方便活动。

这幅照片中左侧满族女性穿的就是衬衣,与现在的衬衣不同,满族女子的衬衣其实就是薄长袍。

清末民初女子服饰研究

清末民初是中国妇女服饰发展的一个重要时期。

在这个时期,妇女服饰发生了很大的

变化,从传统的束腰长袍,到西式的紧身裙。

清朝末年,妇女的服饰主要是束腰长袍。

长袍是妇女最常穿的服装,它的特点是宽松、长袖、领子低下。

长袍的普及,使得妇女在活动时显得比较自由舒适。

束腰长袍多为蓝色、黑色等暗色调,不过也有些富贵人家的妇女会选择一些花纹鲜艳的长袍。

到了民初时期,中国开始与西方接触,西方的文化潮流也开始影响着中国的妇女服饰。

妇女开始穿起了西式的紧身裙。

这种裙子相较于束腰长袍,更加修身,突显出女性的曲线美。

紧身裙的流行,使得妇女愈发注重身材变化,开始追求苗条的体型。

除了裙子的变化,妇女头饰也发生了很大的变化。

清朝时期,妇女喜欢戴花面巾和银

质发饰,显得相当华丽。

而到了民初时期,妇女开始流行戴帽子,特别是西式的宽檐帽。

帽子的出现,使得妇女更加时尚,并且显得更加独立自主。

值得一提的是,妇女的鞋子也发生了变化。

清朝时期,妇女主要穿莆田布鞋,而到了

民初时期,则开始流行穿上高跟鞋。

高跟鞋的出现,让妇女的腿部更加修长,也使她们显

得更加优雅。