中国少数民族饮食民俗共50页文档

- 格式:ppt

- 大小:6.89 MB

- 文档页数:50

傣族的民族特点1、民歌舞蹈傣族民歌曲2113调节奏灵活优美抒情。

5261德宏民歌曲调鲜明重音突出4102,西双1653版纳民歌滑音装饰音较多,瑞丽山歌活泼爽朗各有特色。

舞蹈种类很多,动作及内容主要模拟当地常见的动物的活动,在此基础上加以人格化。

孔雀舞既来源于孔雀优美动作的模仿,也来源于傣族美丽动人的传说。

著名舞蹈家刀美兰因表演孔雀舞而闻名中外。

2、节庆浴佛节,又名“泼水节”,源于古印度婆罗门教的一种仪式,后为佛教所吸收,约在公元12世纪末至13世纪初随佛教传入傣族地区。

随着佛教在傣族地区影响的加深,浴佛节成为傣族的一种习俗流传下来,至今已数百年。

浴佛节一般在傣历六月举行,相当于公历四月中旬。

浴佛节这一天要用清水为佛洗尘,然后彼此泼水嬉戏,相互祝愿,后来逐步发展到用盆和桶,边泼边歌,越泼越激烈,鼓声、锣声、泼水声、欢呼声响成一片。

3、民居傣族人居住的竹楼是一种干栏式建筑。

竹楼近似方形,以数十根大竹子支撑,悬空铺楼板;房顶用茅草排覆盖,竹墙缝隙很大,既通风又透光,楼顶两面的坡度很大,呈A字形。

竹楼分两层,楼上住人,楼下饲养牲畜,堆放杂物,也是舂米、织布的地方。

4、服饰傣族男子一般上穿无领对襟袖衫,下穿长管裤,以白布或蓝布包头。

傣族女子的服饰各地有较大差异,但基本上都以束发、筒裙和短衫为共同特征。

筒裙长到脚面,衣衫紧而短,下摆仅及腰际,袖子却又长又窄。

5、饮食傣族以大米为主食,喜爱糯米,最具特色是竹筒饭。

制作方法是将新鲜的糯米装进竹筒后加水后,用一个玉米胡塞上,放在火上烧烤,吃起来清香可口。

傣族还有很多特色烧烤。

傣族的凉拌也十分美味,比如干巴丝,包烧鱼等等。

普洱茶是云南普洱特产,唐代就远销中国各地,清代时远销东南亚及南亚,现已进入日本和西欧等国家和地区的市场,成为中外驰名的名茶。

景颇族民族的特点1、景颇族是纯朴、直爽、热情、好客的民族。

当你要离开主人家时,一定要有礼貌地告辞。

如果你不说一声就离开,人家会说你无道德、缺教养。

中国饮食文化之少数民族饮食习惯我国自古以来就是一个多民族的国家。

各兄弟民族之间不断交流,共同发展,创造了包括饮食文明在内的光辉灿烂的中华文化。

我国各民族由于所处的社会历史发展阶段不同,居住在不同的地区,形成了风格各异的饮食习俗。

根据各民族的生产生活状况,食物来源及食物结构,从历史发展来看,可大致划分为采集、渔猎型饮食文化,游牧、畜牲型饮食文化,农耕型饮食文化。

假设从区域文化差异和各民族文化关系来认识,则又大致可分为东北、华北地区少数民族饮食文化,西北地区少数民族饮食文化,中南、西南地区少数民族饮食文化,华东、华南地区少数民族饮食文化。

华北及华北地区少数民族饮食习俗蒙古族常备奶制品;奶皮子;煺毛整羊宴,是蒙古传统宴客菜,祭祀活动时也常用;熟烤羊,内蒙鄂尔多斯地区风味菜肴;白菜羊肉卷;新苏饼,蒙古人民间传统糕点;烘干大米饭,蒙古族风味小吃。

蒙古人除食用最常见的牛奶外,还食用羊奶、马奶、鹿奶和骆驼奶,其中少部分做为鲜奶饮料,大部分加工成奶制品,如:酸奶干、奶豆腐、奶皮子、奶油、稀奶油、奶油渣、酪酥、奶粉等十余种,可以在正餐上食用,也是老幼皆宜的零食。

奶制品一向被视为上乘珍品,如有来客,首先要献上,假设是小孩来,还要将奶皮子或奶油涂抹其脑门,以示美好的祝福。

蒙古人的肉类主要是牛、绵羊肉,其次为山羊肉、骆驼肉和少量的马肉,在狩猎季节也捕猎黄羊肉。

羊肉常见的传统食用方法就有全羊宴、嫩皮整羊宴、煺毛整羊宴、烤羊、烤羊心、炒羊肚、羊脑烩菜等70多种。

最具特色的是蒙古族烤全羊〔剥皮烤〕、炉烤带皮整羊或称阿拉善烤全羊,最常见的是手抓羊肉。

蒙古人吃羊肉讲究清煮,煮熟后即食用,以保持羊肉的鲜嫩,在做手抓羊肉时,忌煮得过老。

蒙古人每天离不开茶,除饮红茶外,几乎都有饮奶茶的习惯,每天早上第一件事就是煮奶茶,煮奶茶最好用新打的净水,烧开后,冲入放有茶末的净壶或锅,慢火煮2—3分钟,再将鲜奶和盐对入,烧开即可。

蒙古奶茶有时还要加黄油,或奶皮子,或炒米等,其味芳香、咸爽可口,是含有多种营养成分的滋补饮料。

10个少数民族饮食习惯1、白族饮食习惯白族注重节庆,几乎每节都有一至数种应景食品。

如春节吃叮叮糖、泡米花茶和江斋饭;三月街吃蒸糕和谅粉;清明节吃凉拌什锦和“斋筵香”(炸酥肉);端午节吃粽子和雄黄酒;尝新节吃新豆、嫩瓜和陈谷掺新米饭;火把节吃甜食和各种糖果。

白族也有饮食忌讳,主要是大年初一不用铁刀,主妇做饭应悄无声息,不能吹火,须到井边“汲新水”。

丧家做饭,一律清煮清炒,不能用红色食料,不能做红包菜肴。

进扭时长辈上坐晚辈侍奉。

2、苗族饮食习惯苗族饮食习俗自有其特点。

黔东南、湘西、海南岛和广西融水的苗族,主食为大米,也有玉米、红薯、小米等杂粮;黔西北、川南、滇东北的苗族,则以玉米、土豆、荞子、燕麦等为主食。

副食种类很多,肉类有自家养的家畜、家禽和鱼类,蔬菜有豆类、菜类、瓜类,此外还采集野菜和从事渔猎等以补充。

酸辣二味是苗族生活中不可缺少之物。

过去,由于山区缺少食盐,因此很多苗族人民终年淡食,只能以酸辣调味,日久形成习惯。

3、回族饮食习惯回族主食中,面食多于米食,在饮食生活习惯中喜欢吃甜食,在菜肴中回族喜欢吃羊肉,对羊肉特别的感兴趣。

4、东乡族饮食习惯东乡族的日常饮食多为小麦、青稞、玉米、豆子、谷子、荞麦、胡麻和沙甜肥大的"东乡土豆";"东乡土豆"水少面饱,沙而甜,含淀粉量高,东乡人常用土豆作点心、醋、粉条等多种食品,深受人民喜爱。

副食是鲜嫩醇香的"栈羊"、牛、鸡、蛋、蔬菜和瓜果。

他们一日三餐,饭菜合一、多原料合烹是其饮食的显著特色。

5、白族饮食习惯白族人民喜吃酸、冷、辣等口味,并善于腌制火腿、弓鱼、螺丝酱、油鸡枞、猪肝胙等各种味美可口的菜肴。

大理等中心地区的白族人民,还喜吃一种别具风味的“生肉”(或称“生皮”),即将猪肉烤成半生半熟,再切成肉片或肉丝,佐以姜、葱、醋、辣椒,以宴请客人。

白族人民喜好饮茶。

一般饮用烤茶时,用一陶制小茶罐将茶叶烤黄,冲以沸水,顿时热气翻腾,芳香四溢。

少数民族的饮食习惯蒙古族蒙古族人性情豪放直爽,热情好客,是蒙古族人民长期形成的民族特点。

按照习惯,有客必待,不分远亲近邻,不管常客还是陌生人,都是满腔热情,诚恳款待。

客人来时,主人要出去迎接,并为客人接缰下马,请客人进毡房,男人从右边走到佛像下面落坐,妇女从左边走到佛像下面落坐。

一般招待以奶制品和手抓羊肉见常。

客人来了现杀羊,杀羊时把羊牵到客人面前,请客人看过,客人点头允许后再去宰杀,这叫“问客杀羊”表示对客人尊重。

吃羊肉时,先割下羊头,羊尾肉供佛,然后敬客。

吃饭时,一家人围在客人四周共同进餐,亲如家入。

吃“手抓肉”,不加盐和其他调料,用水煮熟即成,用手把着肉吃。

用手抓肉招待客人有一定的规矩,较讲究的是用一条琵琶骨肉配四条长肋骨肉进餐。

吃牛肉,则用一只脊椎骨肉配半截肋骨及一小段肥肠敬客。

宴请尊贵客人和喜庆酒会,要摆整羊席,也叫全羊席。

宴席上,吹拉弹唱,气氛非常热烈。

主人、客人尽情畅饮,客人吃得多吃得好,主人更高兴。

如需要住在主人家,会受到热烈欢迎,不论住几天,顿顿都敬献酒肉,歌乐相伴。

姑娘回娘家,则以羊胸脯相待。

小腿骨、下巴额和脖子肉等都是家庭晚辈和小孩吃的。

牧民家的奶制品四季都有,包括香气沁人的奶茶,醇美的奶酪,营养丰富的奶油、奶皮、黄油和具有咸甜等不同味道的奶酪。

这些食品,用来招待客人,互相赠送和家庭食用。

维吾尔族维吾尔族待客,请客人坐在上席,摆上镶、糕点、冰糖,夏日还要加上水果,给客人先斟上茶水或奶茶。

吃抓饭前,要提一壶水为客人净手。

共盘抓饭,不能将已抓起的饭粒再放回盘中。

饭毕,待主人收拾好食具后,客人才可离席。

裕固族客人光临,先以早茶方式招待,然后用手把肉和青稞酒款待。

居家饮食习俗很讲究长幼秩序,家庭成员的就餐位置是固定的。

如锡伯族用餐,朝西的一方为上席,父子不能同席;乌孜别克族用餐时,长者坐上席,幼者坐下席;家庭人口多的,分席用餐。

哈萨克族哈萨克族招待客人时,要牵一只肥羊,走到客人面前,将羊举过头顶,等客人允许时,方可宰杀.肉煮熟之后,先向客人献上羊头,客人随手从羊脸颊上割下一片肉,敬给席上最年长者。

少数民族饮食习俗中国是一个多民族国家,各民族饮食消费风俗习惯各异,如蒙古族、满族、朝鲜族、回族、维吾尔族、藏族、苗族、傣族、壮族等。

1.蒙古族的饮食特点蒙古族菜流传于内蒙、东北和西北地区,有八百多年的历史,元代是其鼎盛时期。

饮食种类有茶食、粮食、奶食和肉食四类。

茶食分为淡茶、奶茶、酥油茶和油茶四种。

嗜饮砖茶。

炒米(即蒙古米)是主要食品。

奶食分食品与饮料.食品有白油、黄油、奶皮子、奶豆腐、奶酪和奶果:饮料有奶茶、酸奶和奶酒。

传统食品分为白食和红食两种,白食是牛、羊、马、骆驼的奶制品,以白食待客是最高礼遇;红食是牛、羊等牲畜的肉制品,红食中最多的是羊肉,花样甚多,如手扒羊肉、全羊席等。

爱好饮酒,冬天喜喝泡子酒、夏天多为奶子酒,平时习惯喝各种白酒和烈性酒,酒量较大。

牧区蒙民不食各种鱼类、鸡鸭、虾蟹和内脏。

蒙古菜仅用盐或香料调制:重酥烂,喜咸鲜.油多色深量足,带有塞北草原粗犷饮食文化的独特风味。

其代表性名菜主要有手扒羊肉、烤羊尾、炖羊肉、羊肉火锅、炒骆驼丝、烤田鼠、太极鳝鱼等。

2.满族的饮食特点满族菜流传于东北、京津和华北,有四百余年的历史,在清代颇有名气。

以面食为主食.主要是蒸煮食品,喜吃小米、黄米干饭与黄米饽饽(豆包)。

“豆面卷子“和“萨其马”是传统的名吃食品。

喜欢饮酒和吸烟。

喜欢甜食,甜源主要是蜂蜜。

过节喜吃“哎吉格饽”(饺子)。

除夕必吃手扒肉。

忌食狗肉。

荤菜用料多为家畜、家禽或熊、鹿、樟、狗、野猪、兔子等野味,主要烹调方法有白煮和生烤,口味偏重鲜、咸、香,口感重嫩滑。

菜品多为整只或大块,吃时用手撕或用刀割食,带有萨满教神祭的遗俗。

其名菜主要有白煮猪肉、白肉血肠、烤鹿腿、手扒肉,常用蔬菜有大白菜和酸菜等。

“火锅”颇为有名。

民族风味饭局,如三套碗、茶席也很有特色。

3.朝鲜族的饮食特点朝鲜族菜流传于东北和天津,与朝鲜和韩国菜肴同出一源。

以大米、小米为主食,喜食干饭、冷面和打糕,传统食品有五谷饭、松饼、药食等。

白族日常饮食以一日三餐为主,农忙或节庆用则增加一次早点或午点。

平坝地区多以大米、小麦为主食,山区常吃玉米、洋芋和养麦。

主食一般蒸作干饭,下地携带。

此外也喜爱粑柏、饵块、汤圆、米线、稀粥、糖饭〔糯米与干麦芽粉制〕等。

三餐都配新鲜蔬菜,也善于调制咸菜、院菜、豆瓣酱、豆鼓与面注。

用洱海特产的海菜花加工成的海荣炒火腿、海菜豆腐场令人齿颊留芳。

肉食以猪为主,兼有牛、羊、鸡、鸭、飞大和鱼鲜,善于胶制火腿、腊肉、香肠、弓鱼、猪肝针、螺蛳酱、油鸡棕、吹肝和饭肠等食品,脑年猪和乳用〔羊乳点酸水制成〕是当地“一绝”。

烹调方法多样,口味偏好酸辣,创造出大理砂锅鱼、柳蒸猪头、冰糖住豆腐、牛奶煮弓鱼、乳扇凉鸡、油炸仙人花〔仙人掌花〕、松木丽粉蒸鱼、盐炖罐子肉、鱼茸乳扇卷、镶雪梨、生皮〔熏黄的生猪肉皮和半熟五花肉切丝,加萝卜丝、绿豆芽、芜妻和佐料凉拌〕、毛驴场锅、汽锅饭、大理饵丝、喜州破酥精粑等一批名食。

民间宴会,职业厨师制作的勺“八大碗”、”四盘五碗”宴席,菜式更为丰富。

白族注重节庆,几乎每节都有一至数种应景食品。

如春节吃叮叮糖、泡米花茶和江斋饭;三月街吃蒸糕和谅粉;清明节吃凉拌什锦和“斋筵香”〔炸酥肉〕;端午节吃粽子和雄黄酒;尝新节吃新豆、嫩瓜和陈谷掺新米饭;火把节吃甜食和各种糖果;中无节吃羊肚菌和检鱼包肉;中秋节吃白饼和醉饼;重阳节吃肥羊;冬至节吃炒养粒和羊肉场,生活过得有滋有味有节奏。

白族婚宴习惯用“喜州土八碗”,由八道热菜组成:添加红曲米的红肉炖;挂蛋糊油炸的酥肉;加酱油、蜂蜜扣蒸的五花三线肉千张;配加红薯或土豆的粉蒸肉;猪头、猪肝、猪肉卤制的干香;加盖肉茸、蛋屑的白扁豆;木耳、豆腐、下水、蛋丝、菜梗氽制的杂碎;配加炸猪条的竹笋。

此外,每客一包槟椰,丰富又不奢侈。

白族也有饮食忌讳,主要是大年初一不用铁刀,主妇做饭应悄无声息,不能吹火,必须到井边“汲新水”。

丧家做饭,一律清煮清炒,不能用红色食料,不能做红包菜肴。

进扭时长辈上坐,晚辈侍奉。

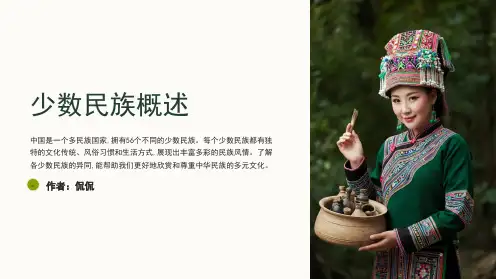

中国少数民族的饮食文化中国的饮食文化源远流长,其中,少数民族的饮食风俗占了举足轻重的一部分。

正因为这些少数民族风格迥异的饮食文化的存在,中国才体现出了它在饮食方面的真正魅力所在。

少数民族中饮食文化最具代表性的有蒙古族、回族、藏族、维吾尔族。

蒙古族,现有人口约480000人。

主要聚居在内蒙古自治区,其余分布在中国的东北、西北地区。

蒙古族是一个历史悠久而又富于传奇色彩的民族。

千百年来,蒙古族过着“逐水草而迁徙”的游牧生活。

蒙古族人民世居草原,以畜牧为生计。

马奶酒、手扒肉、烤羊肉是他们日常生活最喜欢的饮料食品和待客佳肴。

每年七八月份牛肥马壮,是酿制马奶酒的季节。

勤劳的蒙古族妇女将马奶收贮于皮囊中,加以搅拌,数日后便乳脂分离,发酵成酒。

随着科学的发达,生活的繁荣,蒙古人酿制马奶酒的工艺日益精湛完善,不仅有简单的发酵法,还出现了酿制烈性奶酒的蒸馏法。

六蒸六酿后的奶酒方为上品。

马奶酒性温,有驱寒、舒筋、活血、健胃等功效。

被称为紫玉浆、元玉浆,是“蒙古八珍”之一。

“手扒肉”是蒙古人传统的食品方法之一。

做法是将肥嫩的绵羊开膛破肚,剥皮去内脏洗净,去头蹄,再将整羊卸成若干大块,放入白水中清煮,待水滚肉熟即取出,置于大盘中上桌,大家各执蒙古刀大块大块地割着吃。

因不用筷子,用手抓食而得名。

斟酒敬客,吃手扒肉,是草原牧人表达对客人的敬重和爱戴。

当你踏上草原,走进蒙古包后,热情好客的蒙古人便会将美酒斟在银碗或金杯中,托在长长的哈达上,唱起动人的敬酒歌,款待远方的贵客,以表达自己的诚挚之情。

回族,有人口约8000000人,是中国少数民族中人口较多的民族之一。

主要聚居于宁夏回族自治区,在甘肃、新疆、青海、河北以及河南、云南、山东也有不少聚居区。

回族分布较广,食俗也不完全一致。

如:宁夏回族偏爱面食,喜食面条、面片,还喜食调合饭。

甘肃、青海的回族则以小麦、玉米、青稞、马铃薯为日常主食。

油香、馓子是各地回族喜爱的特殊食品,是节日馈赠亲友不可少的。

我国各少数民族生活习惯和饮食特点蒙古族。

蒙古族的饮食。

牧区以肉、奶及奶制品为主,粮食为辅;农业区以粮食为主,肉食为辅。

肉食以牛、羊为主,也食猪肉、鹿肉、黄羊肉。

各种奶制品是辅助品。

饮料有牛奶、羊奶、马奶和用牛、羊奶制成的奶茶,此外,还有奶子酒。

米食有米,面食有馍馍、面条、炸制的蒙古果子、油茶、饺子等。

蔬菜不多,有马铃薯、白菜等。

招待客人最高的规格是吃羊头和羊尾。

蒙古族一般一日三餐。

早餐多是奶茶、奶油、米、油炸制品或糕点。

午餐无固定时间。

晚餐吃肉,最后在汤内放少许面条。

爱饮红茶,喜白酒且饮量大。

蒙古族一年中有四个节目,即:春节、中元节、端午节和重阳节。

此外,还有传统的“那大慕大会”,会上有民族式的摔跤、赛马、射箭、歌舞等游节活动,并进行物资交流。

二、回族。

回族是我国人口较多,分布较广的一个民族。

回族在饮食方面忌食猪肉、狗肉、驴肉、骡肉,也不吃动物的和自死的或非伊斯兰教徒屠杀的牲畜。

水产品只食有鳞鱼无鳞鱼及水鱼,海参等类均忌食。

回族很注意卫生,在主食方面大都与汉族相似,但每逢节日要炸油香、散子及各式各样的油炸制品;糕点要吃清真的;肉食方面吃牛、羊、鸡肉;饮料方面喜欢喝茶。

回族人民的民族节日主要是“节”,又称开斋节,还有“库尔班节”,此节在肉孜节后七十天,即伊斯兰教历十二月十日举行,这一天要杀牛、羊、骆驼;此外还有圣诞节,在伊斯兰教历三月十二日举行,是纪念的节日。

回族在礼俗方面,反对不敬者,禁止用食开玩笑,不能用禁止的东西作比喻。

在我国信奉伊斯兰教的民族有十个,除回族外有柯东乡族、族、保安族、维吾尔族、塔吉克族、乌孜别克族、塔塔尔族、哈萨克族、柯尔克孜族。

在接待工作中要特别注意尊重他们民族风格和食俗习惯。

三、藏族。

藏族是我国历史悠久、勤劳勇敢的民族,人口近三百万,主要分布在西藏、青海、四川、甘肃、云南几省的部分地区。

藏族人民历史上多信奉喇嘛教。

藏族人民的食俗也很讲究,主食是糍粑,即用炒熟的青棵或碗豆磨成的炒面。

56个民族饮食风俗画卷,波澜壮阔,史上最全!国人必看~ 蒙古族·烤全羊蒙古族是一个历史悠久而又富有传奇色彩的民族,过着“逐水草而迁徙”的游牧生活。

蒙古族牧民视绵羊为生活的保证、财富的源泉。

日食三餐,每餐都离不开奶与肉。

以奶为原料制成的食品.蒙古语称“查干伊得”,意为圣洁、纯净的食品,即“白食”;以肉类为原料制成的食品,蒙古语称“乌兰伊得”,意为“红食”。

回族·面点回族是回民族的简称。

十三世纪,大批穆斯林从中亚迁入中国,并同当地的汉族、维吾尔族、蒙古族等融合,在长期历史过程中通过通婚等多种因素,逐渐形成了回族。

回族的典型食品主要有:清真万盛马糕点、羊筋菜、金凤扒鸡、翁子汤圆和绿豆皮等。

苗族·酸鱼汤苗族的音乐舞蹈历史悠久,挑花、刺绣、织锦、蜡染、首饰制作等工艺美术在国际上享有盛名。

苗族的先祖可追溯到原始社会时代活跃于中原地区的蚩尤部落。

各地苗族普遍喜食酸味菜肴,酸汤家家必备。

酸汤是用米汤或豆腐水,放入瓦罐中3-5天发酵后,即可用来煮肉,煮鱼,煮菜。

典型食品主要有:血灌汤、辣椒骨、苗乡龟凤汤、绵菜粑、虫茶、万花茶、捣鱼、酸汤鱼等。

傣族·猪肉干巴傣族是一个历史悠久的民族,远在公元1世纪,汉文史籍已有关于傣族的记载。

1949年后,按照傣族人民的意愿,定名为“傣族”。

以大米和糯米为主食。

德宏的傣族主食粳米,西双版纳的傣族则主食糯米。

日常肉食有猪、牛、鸡鸭,不食或少食羊肉。

典型食品有狗肉汤锅、猪肉干巴、腌蛋、干黄鳝等。

傈(li)僳(su)族·漆油炖鸭傈僳族在唐代称为“栗粟”。

傈僳族最早生活在四川、云南交界的金沙江流域一带,后因战争等原因,逐步迁到滇西怒江地区定居下来。

傈僳族普遍日食三餐。

仍然习惯于饭菜一锅煮的烹制方法,即在做饭时,先把米放入锅内熬煮,中间更换两次水,待米快熟时,放进青菜、白菜直至菜烂。

典型食品:有漆油炖鸭、清水煮小猪、猪蹄珍珠粥等。

藏族·酥油茶藏族是汉语的称谓。