病原物的致病性和寄主的抗病性优秀课件

- 格式:ppt

- 大小:5.06 MB

- 文档页数:27

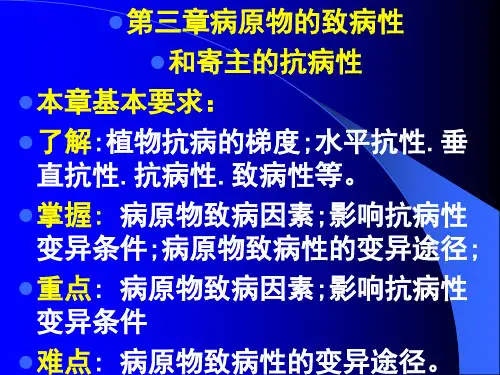

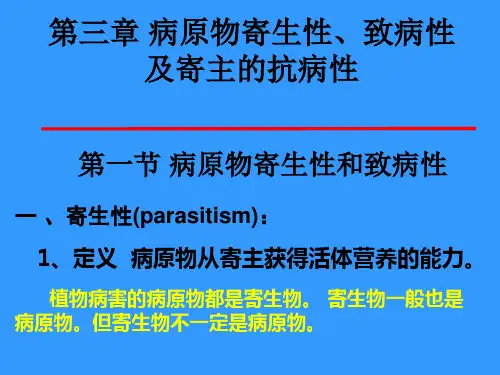

第三章病原物的致病性与寄主的抗病性第一节病原物的寄生性和致病性第二节寄主的抗病性第三章病原物的致病性与寄主的抗病性第一节病原物的寄生性和致病性一、寄生性二、寄主范围和寄生专化性三、病原物的致病性四、病原物寄生性和致病性的变化第一节病原物的寄生性和致病性一、寄生性:寄生性――一种生物依附于其它生物而生存的能力。

植物病原物的寄生性,根据其寄生能力的强弱或获取营养的方式,分为专性寄生物――只能从活的寄主细胞和组织中获取营养物质的生物。

也称活体营养寄生,寄主细胞和组织死亡,寄生关系也终止。

如真菌中的霜霉菌、锈菌、白粉菌、病毒类,寄生线虫。

非专性寄生物――可在活的寄主体上营寄生生活,也可在死亡的有机体上营腐生生活的生物。

也称死体营养寄生,如所有的细菌、大多数真菌。

二、寄主范围和寄生专化性 1、寄主范围:一种寄生物能够寄生的寄主植物的种类数量。

一般而言,寄生性强的寄生物其寄主范围较窄。

十字花科霜霉菌――十字花科桃缩叶病菌――桃寄生性弱的寄生物其寄主范围却很广。

立枯丝核菌――200多种白绢菌――62科200多种紫纹羽菌――100多种但病毒例外,其寄生性强,寄主范围也很广,TMV―36科150多属200多种 2、寄生专化性指寄生物种内的不同个体对寄主植物的致病力或对寄主的选择范围存在差异,这种现象称为寄生专化性。

它可表现为专化型、变种、生理小种等。

三、病原物的致病性致病性――病原物对寄主植物的组织具有破坏和毒害的能力。

致病作用的表现:第一,吸取寄主体内的养分和水分第二,病原物的新陈代谢产物或受病组织的分解产物,产生了损害寄主植物的物质。

如酶类(p59)、毒素类(p64)、生长调节素类(p67) 1、酶类:角质酶、果胶酶、纤维素酶、木质素酶、蛋白酶…… 2、毒素:是病原物在致病过程中产生的一种使寄主植物有急剧破坏作用的化学物质。

据报道有70~80多种,真菌有70多种,细菌10多种。

如:稻瘟菌――稻瘟菌素、稻瘟醇、香豆素、吡啶羧酸、薄层酸枯萎病菌――镰刀菌酸、萎蔫毒素梨黑星病菌――AK毒素核盘菌――草酸毒素玉米小斑病菌――T毒素立枯病菌――苯乙酸,对苯乙酸青枯病菌――青枯毒素(EPS胞外多糖)假单胞菌――万寿菊叶枯病菌毒素 3、生长调节素:病原物在致病过程中产生的一些与植物本身的生长调节物质相同或相似的物质。

第三章病原物的致病性和寄主的抗病性在第一章中已经提到,植物病害的形成过程,是寄主和病原物在外界条件影响下的相互作用而诱发病害的过程。

寄主的抗病性和病原物的致病性都是固有的属性,但寄主不能单独表现为抗病或感病,病原物也不能单独表现为能致病或不能致病,而只有在外界条件影响下寄主和病原物相互作用,才能呈现出是否发病及其发生的程度。

下面先分别介绍病原物的致病性和变异及寄主的抗病性和变异,然后再介绍寄主和病原物的相互作用。

第一节病原物的致病性及其变异要了解病原物的致病性,首先要了解病原物的生理小种的涵义,因为不同生理小种的致病性不同,寄主和病原物的相互作用也因生理小种不同而异,这是植物病理学中的重要问题之一。

一、生理小种概念在分类学上,病原物按形态特征分为纲、目、科、属、种。

生理小种是在种以下根据生理特性而划分的分类单位。

Eriksson(1894)首先发现禾本科植物的秆锈菌(Puccinia graminis)对不同属的植物的致病力不同,可以把秆锈菌区分为不同的变种(variety简写为var.)或专化型(forma specialis,简写为f.sp.)。

例如,对小麦能致病的是小麦秆锈菌(Puccinia graminis tritici),对燕麦能致病的是燕麦秆锈菌(Puccinia graminisavenae),对黑麦能致病的是黑麦秆锈菌(Puccinia graminissecalis)等等。

这些专化型在孢子形态上也有差异,但主要区别在于致病力不同。

Stakman(1917)等进一步发现在小麦秆锈菌这一专化型内还存在致病力不同的类型,这些类型在孢子形态上已没有差异,但致病力不同,有的对某些小麦品种能致病,而对另一些品种则不能。

以我国小麦秆锈菌为例,从不同地方采集来的秆锈菌,其夏孢子的形状和大小大小等都没有差异,—用一套可以区分锈菌致病力的小麦品种称为鉴别寄主(rentialhost)来测定,它们的致病力并不相同,从而可以区分为不同的生理小种(表3—1)。