寄主植物的抗病性植物病理学

- 格式:pptx

- 大小:430.94 KB

- 文档页数:14

植物病理学名词解释1.植物病害:植物由于受到病原生物或不良环境的持继干扰,其干扰强度超过了能够忍耐的程度,使植物正常生理功能受到严重影响,在生理上和外观上表现出异常,这种植物偏离了正常状态的现象称植物病害。

2.单主寄生:在同一种寄主上完成其生活史的病原菌称单主寄生。

3.垂直抗性: 即小种特异性抗病性,它对病原物的某一个或多个小种是抵抗或免疫的,而对另一些小种是感病的或高度感病的,即对病原物的某些小种具有抗病性。

4. 症状: 是寄主内部发生一系列复杂病变的一种表现,包括外部的和内部的。

5. 稀释终点:将感病寄主的汁液(含有病毒)榨出来,加水稀释,超过一定限度时便失去传染力,这个最大稀释度为稀释限点。

6. 生物防治: 是指利用有益微生物及其产品来进行防治病害的方法称生物防治。

7. 异宗配合:单个菌体不能完成其有性生殖,必须与另一个有亲和力的菌体交配后才能完成其有性生殖的称异宗配合。

8. 失毒温度:把病组织的榨出液在不同温度下处理10分钟,在10分钟内使病毒失去传染的处理温度称为该病毒的失毒温度。

9. 拮抗作用:一种微生物产生某种特殊的代谢产物或改变环境条件,从而抑制或杀死另一种微生物的现象称为拮抗作用。

10.多型性:指真菌在一个生活史中可以产生多种类型孢子的现象称多型性。

11.体外保毒期:病株组织的榨出液在室温(20-22℃)下能保存其传染力的最长时间称为病毒的体外保毒期。

12.交互保护作用:在寄主上接种弱毒株系而能低抗强毒株系侵染的作用称交互保护作用。

13. 因对基因学说:(gene for gene theory)对应于寄主群体的每一个决定抗病性的基因,病原物方面也存在一个决定致病性的基因;反之,应于病原物群体的每一个决定致病性的基因,寄主方面也存在一个决定抗病性的基因。

14. 生理小种:(race):同种、变种、专化型内的病原物的不同群体在形态无差别,在生理特性、培养性状、生化特性、致病性等方面存在差异。

植物病理学的名词解释植物病理学是一门研究植物疾病的学科,它探索了植物与病原微生物之间的相互作用以及植物疾病的预防、诊断和控制方法。

在植物病理学中,存在着一些重要的名词,它们有助于我们理解和描述植物疾病发生的过程。

本文将对一些常见的植物病理学名词进行解释。

1. 病原微生物:病原微生物是引起植物疾病的微生物,包括细菌、真菌、病毒、原生动物和线虫等。

这些微生物可以侵入植物并在其体内生长,导致植物生理功能紊乱或器官坏死。

2. 病原体:病原体是指致病菌、致病菌株或者带有致病基因的病原微生物。

病原体可以通过种子、土壤、虫媒、器官接触等多种途径传播,引发植物病害的发生。

3. 病害:病害指植物在生长发育过程中受到病原微生物侵害而引起的生理、形态和解剖结构上的异常变化。

病害的严重程度取决于植物种类、病原体的侵染程度以及环境因素等。

4. 病斑:病斑是病害在植物器官上形成的局部病变区域。

病斑的形态特征可以帮助鉴别病害的类型,并且在疾病诊断中具有重要意义。

5. 症状:症状是植物在受到病原微生物侵害后表现出的外部特征。

症状可以包括叶片变黄、枯萎、变形、裂伤等。

通过观察和描述症状,可以帮助识别和诊断植物病害。

6. 抗病性:抗病性是指植物对病原微生物侵染的抵抗能力。

植物通过表现抗性,如抗性基因的表达、产生抗性蛋白等来保护自身不受病原微生物的侵害。

抗病性可以分为常染色体遗传抗性和质粒遗传抗性两种。

7. 寄主:寄主是指植物病害的宿主植物。

不同的植物种类对不同的病原微生物具有不同的易感性和抗病性。

寄主的抗病性水平决定了病害的发展和传播。

8. 疫情:疫情是指特定地区或特定时间发生的病害流行。

疫情的严重程度与病原微生物的侵染程度、寄主易感性、环境条件等有关。

疫情监测和预测对于制定病害防控策略具有重要意义。

9. 遗传多样性:遗传多样性是指植物种群内个体基因组的差异程度。

病原微生物的遗传多样性与抗病性的破坏和病害发生有关。

遗传多样性的保护对于病害防控具有重要意义。

病征:病原物在病部表现出来的特征性结构。

病症:植物受病原生物或不良环境因素侵扰后,其组织内部的生理生化活动和外观的生长发育会表现出某种异常状态。

病状:寄主植物本身的不正常表现。

转主寄生:有些菌物需要在两种不同的寄主植物上才能完成其生活史。

生理小种:在病原物的种内,在形态上相同,但在培养性状、生理、生化、病理、致病力或其他特性上有差异的生物型或生物型群体。

基因对基因学说:对应于寄主方面的每一个决定抗病性基因,病菌方面也存在一个决定致病性的基因。

寄生:是一种生物依赖于另一种生物提供营养物质的生活方式。

寄生性:是寄生物从寄主体内夺取养分和水分等生活物质以维持生存和繁殖的特性。

革兰氏染色:用初染剂结晶紫进行初染,再用碘液媒染,然后用乙醇(或丙酮)脱色,然后用复染剂复染(如番红)的过程。

(蓝紫色为阳性,红色为阴性)侵染性病害(传染性病害):由生物因素引起的病害能够传染,没有侵染过程。

非侵染性病害:由非生物因素引起的病害不能传染,没有侵染过程。

植物病害:由于受到病原生物或不良环境条件的持续干扰,植物正常的生理功能受到严重影响,在生理上和外观上表现出异常的状态抗病性:寄主植物对病原物侵染的抵抗能力感病性:植物对某种病原容易感染而发病的特性致病性:是指病原物破坏寄主、诱发病害的能力。

病害三角:需要有病原生物、寄主植物和一定的环境条件三者互相配合才能引起侵染性病害的关系,又称为“病害三要素”。

腐生物:只能从死的有机物上获得营养物质的异养生物。

病原物:任何诱发病害的因素无论是生物还是非生物的统称为病原物。

多分体现象:病毒的基因组分布在不同的核酸链上,分别被包装在不同的病毒粒体里。

接种:是指病原物与寄住的感病部位相接触,并在适宜的条件下发生侵染。

1.植物病害的症状变色、坏死、腐烂、畸形、萎蔫。

2.一种病原物所具有的基本特征是寄生性、致病性和传染性。

3.病原物从寄主植物获得养分,有两种不同的方式,即活体寄生和死体寄生。

植物病理学名词解释三

子囊果:子囊大多产生在由菌丝形成的包被内,形成具有一定形状的子实体,称为子囊果。

子囊壳:包被有固定的孔口的子囊果,称为子囊壳。

闭囊壳:无固定的孔口的子囊果,称为闭囊壳。

子囊座:子囊产生在子座组织内,子囊周围不另外形成真正的子囊果壁,这种内设呢过子囊的子座称为子囊座。

子囊腔:由子座溶解而成、无真正壳壁和固定孔口的子囊腔。

子囊盘:呈盘状的子囊果称为子囊盘。

子囊:子囊孢子大多着生在无色透明、棒状或卵圆形的囊状结构即子囊内。

担子果:又称子实体,担子菌亚门真菌有性生殖阶段形成的特殊结构,由双核菌丝组成,其上产生担子和担孢子。

分生孢子器:近球形的具孔口的分生孢子器。

分生孢子盘:杯状或盘状的分生孢子盘。

生理小种:同种病原物的不同群体在形态上没有什么差别,在生理生化特性、培养性状、致病性等方面存在差异。

一般情况下,不同小种对同种作物不同品种(或不同种、属)之间的致病性不同。

寄生性:是指病原物从活的植物体内获取所需营养的能力。

致病性:是病原物所具有的破坏寄主而后引起病害的能力。

抗病性:寄主植物抑制或延缓病原活动(侵入、扩散、致病等),减轻发病和损失的能力称为抗病性。

侵染过程:病原物从受到寄主的影响或识别进而到达侵染部位到寄主发病的过程。

接触期(侵入前期):指病原物到达寄主的根围或叶围,受到寄主分泌物的影响,向着寄主运动并产生侵染结构的阶段。

侵入期:指病原物从侵入到建立寄生关系的阶段。

潜育期:指病原物侵入后建立寄生关系到出现明显症状所需的时间。

植物病害(plant disease):植物在生物或非生物因子的影响下,发生一系列形态、生理和生化上的病理变化,阻碍了正常生长、发育的进程,从而影响人类经济效益的现象。

病状:指植物受病原物或非生物因子影响后,局部或整株出现的不正常的表现,如在叶部形成的坏死斑点、植株萎蔫等病征(sign):是指在病部出现的病原物的个体或群体。

寄生性:寄生物克服寄主植物的组织屏障和生理抵抗,从其体内夺取养分和水分等生活物质,以维持其生存和繁殖的能力。

致病性:指病原物所具有的破坏寄主并诱发病害的特性非侵染性病:是由于植物自身的生理缺陷或遗传性疾病,或由于在生长环境中有不适宜的物理、化学等非生物环境因素直接或间接引起的植物病害。

侵染性病害:植物受病原物寄生引起有传染能力的病害,也可称寄生性病害或传染性病害。

整体产果; 鞭毛菌繁殖时,有的整个营养体全部转变为繁殖体,称为整体产果分体产果:绝大多数真菌仅是部分营养体转变为繁殖体,其余部分仍在进行营养生长子实体: 为真菌的产生孢子的生殖体,异宗配合;多数食用菌的单核菌丝有性别(、异宗配合:“-”与“+”菌丝)之分,同性别的菌丝间永不亲和,只有经过异性菌丝结合才能生育后代者,称异宗配合同宗配合:由一个担孢子萌发的两条单核菌丝能进行结合而生育后代者,称为同宗结合或自交亲、同宗配合准性生殖:是指真菌不通过有性生殖的基因重组过程,包括异核体的形成、二倍体的形成和体细胞的重组。

真菌的生活史指从一种孢子开始,经过萌发、生长和发育,最后又产生同一种孢子的个体发育过程。

生理小种:同种、变种、专化型内的病原物的不同群体在形态无差别,在生理特性、培养性状、生化特性、致病性等方面存在差异。

两游现象(diplanetism)从孢子囊中释放出来的游动孢子经游动休止后,再次萌发释放游动孢子继续游动的现象称为两游现象。

9+2鞭毛;指鞭毛的微观细胞生物结构,由外圈9组二联微管,内包有一对中央微管的结构,所以叫做9+2鞭毛子囊果;子囊大多产生在由菌丝形成的包被里,形成具有一定形状的子实体叫子囊果担子果(basidiocarp):是高等担子菌的一种产生子实层的高度组织化的结构。

植物病害(plant disease):植物在生物或非生物因子的影响下,发生一系列形态、生理和生化上的病理变化,阻碍了正常生长、发育的进程,从而影响人类经济效益的现象。

病状:指植物受病原物或非生物因子影响后,局部或整株出现的不正常的表现,如在叶部形成的坏死斑点、植株萎蔫等病征(sign):是指在病部出现的病原物的个体或群体。

寄生性:寄生物克服寄主植物的组织屏障和生理抵抗,从其体内夺取养分和水分等生活物质,以维持其生存和繁殖的能力。

致病性:指病原物所具有的破坏寄主并诱发病害的特性非侵染性病:是由于植物自身的生理缺陷或遗传性疾病,或由于在生长环境中有不适宜的物理、化学等非生物环境因素直接或间接引起的植物病害。

侵染性病害:植物受病原物寄生引起有传染能力的病害,也可称寄生性病害或传染性病害。

整体产果; 鞭毛菌繁殖时,有的整个营养体全部转变为繁殖体,称为整体产果分体产果:绝大多数真菌仅是部分营养体转变为繁殖体,其余部分仍在进行营养生长子实体: 为真菌的产生孢子的生殖体,异宗配合;多数食用菌的单核菌丝有性别(、异宗配合:“-”与“+”菌丝)之分,同性别的菌丝间永不亲和,只有经过异性菌丝结合才能生育后代者,称异宗配合同宗配合:由一个担孢子萌发的两条单核菌丝能进行结合而生育后代者,称为同宗结合或自交亲、同宗配合准性生殖:是指真菌不通过有性生殖的基因重组过程,包括异核体的形成、二倍体的形成和体细胞的重组。

真菌的生活史指从一种孢子开始,经过萌发、生长和发育,最后又产生同一种孢子的个体发育过程。

生理小种:同种、变种、专化型内的病原物的不同群体在形态无差别,在生理特性、培养性状、生化特性、致病性等方面存在差异。

两游现象(diplanetism)从孢子囊中释放出来的游动孢子经游动休止后,再次萌发释放游动孢子继续游动的现象称为两游现象。

9+2鞭毛;指鞭毛的微观细胞生物结构,由外圈9组二联微管,内包有一对中央微管的结构,所以叫做9+2鞭毛子囊果;子囊大多产生在由菌丝形成的包被里,形成具有一定形状的子实体叫子囊果担子果(basidiocarp):是高等担子菌的一种产生子实层的高度组织化的结构。

植物病理学第一章植物病理学的意义:为了防止植物受病害侵扰,并且在最大限度上对已经患病的植物进行治疗,并防止传染,以保证生态平衡以及最大经济效益,对植物的病理进行研究是十分重要的,也是十分迫切的。

这便足以体现植物病理学这门学科的重要性。

中国作为农业大国,保证农作物的健康具有极其重大的意义,因此国高度重视植物病理学的发展。

为了确立防病和治病的方法,还研究形成病原的环境条件、病原体传染途径以及病害的诊断法。

植物病害的定义:植物在生长发育过程中由于受到病原物的侵染或不良环境条件的影响,其影响或干扰强度超过了植物能够忍耐的限度,植物正常的生理代谢功能受到严重影响,产生一系列病理学变化过程,在生理和形态上偏离了正常发育的植物状态,有的植株甚至死亡,造成显著的经济损失,这种现象就是植物病害。

(植物病害是植物受到病原生物或不良环境的连续干扰,生理活性受到干扰而表现的异常状态)症状:症状是植物受病原生物和不良环境因素的侵扰后,植物内部的生理活动和外观的生长发育所显示的某种异常状态。

寄生性:寄生性是寄生物能够从寄主体内获取养分和水分等生活物质,以维持生存和繁殖的特性。

致病性:致病性也称为病原性,是病原物所具有的严重影响或破坏寄主并引起病害的特性。

引起植物病害的病原物类群:真菌细菌病毒线虫原生动物寄生植物第二章菌物的性状:(1)无根、茎、叶分化的异样型生物;(2)有明显的细胞壁(除黏菌的营养体外)和细胞核;(3)菌体形态在基物内外呈变形虫状(爬行)原生质团或假原生质团(无壁、多核)、单细胞、菌丝状(有隔或无隔);(4)营养方式:复生、几声或共生生活;大多为寄生或腐生生物(从动植物的活体或尸体或残枝烂叶分解、吸收营养物质);(5)典型的不动性生物,部分种类可产生游动孢子。

菌物的特点:(1) 具有细胞核;(2) 营养体为丝状体;(3) 典型的异养生物;(4) 细胞壁主要成分为几丁质或纤维素;(5) 没有叶绿素,无法进行光合作用;(6) 通过产生孢子的方式进行繁殖。

植物病理学名词解释1.病害循环:一种病害从寄主前一生长季节发病到后一季节再度发病的过程。

2. 病原物的寄生性:是病原物从寄主体内夺取养分和水分等生活物质以维持生存和繁殖的特性。

3 .病害的三角关系:即病害三角,是指需要病原物,寄主和环境条件三者配合才能引起发病的观点。

4.侵染过程:病原物育寄主接触、侵入到寄主发病的过程。

侵染性病害:由病原生物侵染所形成的病害。

5 .单循环病害:在病害循环中只有初侵染而没有再侵染的或在侵染作用很小的病害。

6.多循环病害:在一个生长季节中,病原物能连续繁殖多代从而发生多次再侵染的病害。

7.寄生专化性:病原物对寄主的选择性称为寄生专化性。

8.病情指数:将病害普遍率与严重度结合起来,用一个数值全面反映植物发病程度。

或普遍率与平均严重度之积。

9.诱导抗性:是植物经各种生物预先接种后或受到化学因子、物理因子处理后所产生的抗病性,也称为获得抗病性。

10.系统侵染:病原物侵染后,可以从侵染点向四周扩展,甚至可扩展至植株全身,最后一点侵入多点发病,或一点侵入而在距离侵染点较远处发病。

11.农业防治:又称环境管理或栽培防治,主要包括生产管理、耕作制度和栽培技术方面与植物病害防治有关的措施。

12.病害预测:是依据流行学原理和方法估计病害发生时期和严重程度,指导病害防治或病害管理。

8.毒性:也称毒力或致病力,指病原物诱发病害的相对能力。

13.定向选择:由于垂直抗病品种的选择作用而使病原物某些毒性基因频率增大。

14.症状:植物生病后表现出来的不正常的状态。

15.致病性:是指病原物对寄主植物的致病和破坏能力。

16.无隔菌丝:菌丝体有分枝、无隔膜、为单细胞。

17.无性繁殖:是否经过性器和性细胞的结合,直接从营养体上产生孢子。

18.病征:植物感病后,由病原物在病部构成的特征。

19.寄生性:指一种生物依附于其他生物而生存的能力。

20.菌核:由菌丝紧密交织而成的一种较坚硬的颗粒装物。

21.有性生殖:是通过性细胞或性器官结合而进行的一种繁殖方式。

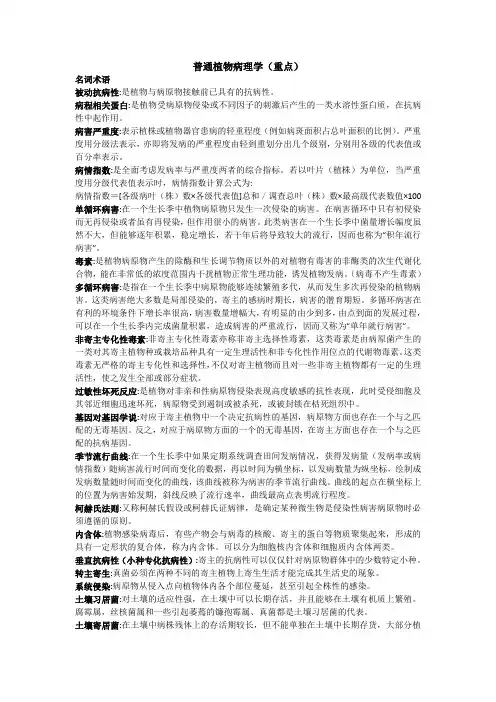

普通植物病理学(重点)名词术语被动抗病性:是植物与病原物接触前已具有的抗病性。

病程相关蛋白:是植物受病原物侵染或不同因子的刺激后产生的一类水溶性蛋白质,在抗病性中起作用。

病害严重度:表示植株或植物器官患病的轻重程度(例如病斑面积占总叶面积的比例)。

严重度用分级法表示,亦即将发病的严重程度由轻到重划分出几个级别,分别用各级的代表值或百分率表示。

病情指数:是全面考虑发病率与严重度两者的综合指标。

若以叶片(植株)为单位,当严重度用分级代表值表示时,病情指数计算公式为:病情指数=[各级病叶(株)数×各级代表值]总和/调查总叶(株)数×最高级代表数值×100 单循环病害:在一个生长季中植物病原物只发生一次侵染的病害。

在病害循环中只有初侵染而无再侵染或者虽有再侵染,但作用很小的病害。

此类病害在一个生长季中菌量增长幅度虽然不大,但能够逐年积累,稳定增长,若干年后将导致较大的流行,因而也称为“积年流行病害”。

毒素:是植物病原物产生的除酶和生长调节物质以外的对植物有毒害的非酶类的次生代谢化合物,能在非常低的浓度范围内干扰植物正常生理功能,诱发植物发病。

(病毒不产生毒素)多循环病害:是指在一个生长季中病原物能够连续繁殖多代,从而发生多次再侵染的植物病害。

这类病害绝大多数是局部侵染的,寄主的感病时期长,病害的潜育期短。

多循环病害在有利的环境条件下增长率很高,病害数量增幅大,有明显的由少到多,由点到面的发展过程,可以在一个生长季内完成菌量积累,造成病害的严重流行,因而又称为“单年就行病害”。

非寄主专化性毒素:非寄主专化性毒素亦称非寄主选择性毒素,这类毒素是由病原菌产生的一类对其寄主植物种或栽培品种具有一定生理活性和非专化性作用位点的代谢物毒素。

这类毒素无严格的寄主专化性和选择性,不仅对寄主植物而且对一些非寄主植物都有一定的生理活性,使之发生全部或部分症状。

过敏性坏死反应:是植物对非亲和性病原物侵染表现高度敏感的抗性表现,此时受侵细胞及其邻近细胞迅速坏死,病原物受到遏制或被杀死,或被封锁在枯死组织中。

园艺植物病理学第四章园艺植物病害的发生与发展园艺植物病害的发生与发展病原物的寄生性与致病性寄主植物的抗病性病害的侵染过程病害循环病害的流行与预测预报<i>园艺植物病理学总论</i>第一节病原生物的寄生性和致病性一、寄生性(Parasitism) 指寄生物从寄主体内夺取养分和水分等生活物质以维持生存和繁殖的特性。

专性寄生物(Obligate parasite):锈菌、白粉菌、霜霉菌、黑粉菌、病毒非专性寄生物(Non-obligate parasite):蠕孢菌、丝核菌、镰刀菌、链格孢菌、细菌强寄生物、弱寄生物、严格腐生物。

<i>园艺植物病理学总论</i>二、致病性(Pathogenicity) 指病原物所具有的破坏寄主并引起病害的特性。

一般来说病原物是寄生物,但寄生物不全是病原物。

寄生性的强弱不能代表致病性的强弱。

同一种病原物的不同小种、菌系、株系或群体,致病性的强弱可能有所不同,称为致病力(Virulence)强弱的差异。

强毒系,弱毒系。

<i>园艺植物病理学总论</i>第二节病原物的致病机制和寄主的抗病机制病原物的致病机制:夺取寄主细胞的营养物质吸收寄主细胞养分、水分分泌酶:如果胶酶分泌毒素:如AK毒素、HT毒素分泌生长调节物质:如赤霉素、细胞分裂素等。

多糖类物质防御反应抑制物机械压力<i>园艺植物病理学总论</i>寄主植物的抗病性抗病性的定义:寄主植物抑制或延缓病原活动的能力。

抗病性的类型:免疫、抗病、耐病、感病、避病。

免疫:完全不发病。

抗病:发病较轻或很轻。

耐病:发病较重但产量损失小。

感病:发病较重并且产量损失大。

避病:寄主感病时期和病原物盛发期错开。

水平抗性:多基因控制、数量遗传、非小种专化抗性。

垂直抗性:单基因抗性、质量抗性、小种专化抗性。

<i>园艺植物病理学总论</i>寄主的抗病性机制结构(物理)抗病性与生化(化学)抗病性先天抗病性(固有或被动抗病性)与诱导抗病性(主动抗病性)<i>园艺植物病理学总论</i>一、被动抗病性的物理因素是植物固有的形态结构特征,它们主要以其机械坚韧性和对病原物酶作用的稳定性而抵抗病原物的侵入和扩展。

植物病理超全考点及答案农业植物病理学重要概念和知识点植物病害1、什么是植物病害?什么是病程?①由于致病因⼦(包括⽣物和⾮⽣物因⼦)的作⽤,植物正常的⽣理⽣化功能受到⼲扰,⽣长和发育受到影响,因⽽在⽣理和组织结构上出现很多病理变化,表现出各种不正常状态即病态,甚⾄死亡的现象称为植物病害②在植物病害形成过程中,必然会发⽣⼀系列病理变化。

⾸先是受害组织的⽣理机能发⽣变化,然后是细胞或组织结构发⽣改变,最后在植株外观形态上显现各种症状。

2、是否所有的植物病变对⼈类都是有害的?举例说明。

绝⼤多数病害发⽣的最终结果往往是导致植物产量的减少和品质的降低,给⼈们带来⼀定的经济损失。

但是,⾃然界中也存在某些植物病害,对⼈类来说不但⽆害反⽽有益。

例如,⼈们⾷⽤的茭⽩系其幼茎组织感染能促使植株分泌更多吲哚⼄酸累⽣长激素的⿊粉菌后形成的⼀个肥⼤的变态茎;郁⾦⾹感染郁⾦⾹碎⾊病毒后形成的各种杂⾊郁⾦⾹的观赏价值远⾼于单⾊花。

3、病害三⾓和病害四⾯体分别涉及哪些因素?病害三⾓:植物、病原和环境。

病害四⾯体:植物、病原、环境和⼈类。

4、什么是病害的症状?什么是病状?什么是病征?植物受病原物侵染或不良环境因⼦影响后,显现出来的异常状态称为症状植物病部表⾯可见的病原物整体或其⼀部分或其产⽣的各种组织称为病症5、常见的病状分为哪五⼤类型?分别举例说明。

6、常见的病征类型有哪些?分别举例说明。

①霉层并不形成的各种⽑绒状物,其颜⾊、质地和结构变化较⼤,如绵霉、霜霉,青霉、绿霉、⿊霉、灰霉、⾚霉等②粉层病部形成的⽩⾊或⿊⾊粉状物,分别是⽩粉病和⿊粉病的病症。

③锈粉病部表⾯⼩疱状突起破裂后散出的⽩⾊或铁锈⾊的粉状物,分别是⽩锈病和锈病的病症。

④颗粒病部产⽣的⼤⼩、形状及着⽣位置各异的颗粒状物。

有的是不易与寄主组织分离的针尖⼤的⿊⾊或褐⾊⼩粒点,如真菌的⼦囊果或分⽣孢⼦果;有的是可与寄主组织分离的较⼤的颗粒,如真菌的菌核、线⾍的包囊等。

⑤菌索植物根部表⾯产⽣的紫⾊或深⾊的索状物,即真菌的菌索。

植物病理学破解植物疾病的谜团植物疾病一直以来都是困扰农民和园艺爱好者的一个重要问题。

当植物叶片发黄、枯萎甚至死亡时,我们往往会惊讶于这些无法预料的情况。

然而,通过植物病理学的研究,我们可以更深入地了解植物疾病的发生机制以及寻找相应的解决方案。

在本文中,我们将探索植物病理学在破解植物疾病谜团方面的重要作用。

一、植物病理学概述植物病理学是研究植物疾病的发生、传播、诊断和控制的学科。

它涵盖了病原体、寄主植物和环境之间的相互作用,帮助我们深入了解植物疾病的形成过程。

二、病原体的分类与传播1. 病原体的分类:病原体包括细菌、真菌、病毒和线虫等。

通过对病原体的分类研究,我们可以准确识别病原体并选择合适的防治措施。

2. 病原体的传播:病原体可以通过空气、水、土壤和昆虫等多种途径传播。

研究病原体传播的途径有助于制定有效的预防和控制策略。

三、寄主植物的抗病性机制1. 前天性抗性:一些植物天生对某些病原体具有免疫力,这种抗性称为前天性抗性。

通过研究寄主植物的前天性抗性机制,我们可以选育出具有抗性的品种,提高植物的抗病能力。

2. 后天性抗性:植物在感染病原体后,通过激活一系列防御反应来增强对病原体的抵抗能力。

深入研究植物的后天性抗性机制有助于开发针对性的治疗方法。

四、环境因素在植物疾病发生中的作用环境因素如温度、湿度、光照和土壤条件等对植物疾病的发生起着重要作用。

了解环境因素对植物疾病的影响,可以采取相应的调控措施来减少疾病的发生和传播。

五、植物病理学在疫病防治中的应用实例1. 病原体的检测与诊断:通过病原体的检测与诊断,可以准确判断植物疾病的种类并采取相应的防治措施。

2. 病害防治方法的研究:植物病理学的研究不仅帮助我们了解病原体的生物学特性,还推动了新的病害防治方法的发展,如利用植物抗病基因进行基因工程育种和利用生物防治方法等。

六、植物病理学面临的挑战与前景随着全球气候变化、国际贸易增加和农业生产方式的改变,植物病理学面临诸多挑战。