第2课《回延安》

- 格式:ppt

- 大小:7.66 MB

- 文档页数:47

01课程介绍与背景Chapter《回延安》背景及作者简介0102课程内容与目标课程内容课程目标课件结构课件包括课程导入、作者简介及背景介绍、课文讲解、课堂练习和课程总结五个部分。

其中,课程导入部分通过图片和音频资料激发学生的学习兴趣;作者简介及背景介绍部分帮助学生了解诗人的其他作品及时代背景等元素;课文讲解部分通过文本、图片和音视频等多种形式对课文进行深入解读;课堂练习部分提供多样化的练习题供学生巩固所学知识;课程总结部分对本节课所学内容进行回顾和总结。

使用方法教师在授课过程中可根据需要灵活调整课件内容和顺序,同时鼓励学生积极参与课堂讨论和练习。

学生可在课前预习和课后复习时参考课件内容,加深对课文的理解和记忆。

课件结构与使用方法02文本解读与赏析Chapter《回延安》篇章结构与写作特点篇章结构写作特点诗人通过运用比喻、拟人等修辞手法,以及生动的描绘和抒情,将延安的自然风光、人文景观和历史变迁呈现得淋漓尽致。

关键人物形象塑造及其意义人物形象塑造意义地域文化特色在文本中体现地域文化特色《回延安》中充满了浓郁的地域文化特色。

诗人通过描绘延安的自然风光、民俗风情和历史文化,展现了延安独特的地域文化魅力。

例如,诗中的“宝塔山”、“延河水”等意象,都是延安地域文化的典型代表。

在文本中的体现这些地域文化特色在文本中得到了充分的体现。

诗人通过运用生动的描绘和抒情手法,将延安的地域文化特色与诗歌的主题和情感融为一体,使得诗歌具有了更加深厚的文化底蕴和感染力。

同时,这些地域文化特色也为读者提供了更加丰富的阅读体验和文化认知。

03延安精神内涵及价值Chapter延安精神定义和历史背景定义延安精神是中国共产党在延安时期培育形成的伟大革命精神,是当年在延安形成的抗大精神、整风精神、张思德精神、白求恩精神、南泥湾精神、延安县同志们的精神和劳模精神等。

历史背景延安时期指的是中共中央在陕北的13年,具体指1935年10月19日,中共中央随中央红军长征到达陕北吴起镇(今吴起县),落户“陕北”到1948年3月23日,毛泽东、周恩来、任弼时在陕北吴堡县东渡黄河,迎接革命胜利的曙光这近13年时间。

第2课《回延安》一、阅读短文,回答问题。

信天游刘成章①信天游这个名字,如明月流水,如仙界的风,即使把它放到全世界数千年来所有的艺术品类之中,也数得上奇美浪漫。

②透过渺远和苍凉,是一眼望不尽的峁①梁连绵,沟壑纵横。

这边山头犁铧②翻着土浪,羊肚子手巾扎在头上,扶犁者汗湿衣褂;那边沟里扁担一闪一闪,小脚片踩出花似的踪迹,挑水者是个十三四岁的小女女。

扶犁汉子也许觉得今天特别口渴,便朝沟里喊去:“哎——风儿!晌午送饭,别忘了给我多舀半罐子米汤!哎——洋芋丝丝也拿上一点!”小女女便转脸应声:“哎——舅舅!我听下啦!”他们必须扯长声儿,不然,对方就难以听清。

而他们觉得需要排遣寂寞无聊的时候,便以更高亢、更悠扬的嗓音唱了——这就是与中原文化迥异的信天游了。

祖祖辈辈,年年岁岁,信天游唱在放羊的山坡上,唱在赶脚的大路上,唱在锄地的五谷间——处处都是宏阔的舞台,声声都如云霞之辞。

③小时候的我被母亲牵着稚嫩的手,走在延河畔上。

突然,好像从那云缝中,猛乍乍淌出一股飘逸的光,瑰丽迷人。

那是我平生所听见的第一支信天游:你妈妈打你你给哥哥说,为什么你要把洋烟喝?我妈妈打我我不成材,露水地里穿红鞋。

这样土气,这样简单,却这样富于艺术魅力的两句信天游,一经入耳,便入骨,便入髓,我此生便再怎么也忘不了了。

④上初中后,因为爱上了文学,我被信天游迷得死去活来。

我买了一本何其芳、张松如二人主编的《陕北民歌选》,又念歌词又唱曲谱。

书上那“上畔畔的葫芦”,那“清水水玻璃”,那“双扇扇门来单扇扇开”,虽然都是我熟悉的事物,但还是给我开启了一个诗意的世界,令我神往。

⑤有一天我登上了一个山顶,突有一支嗓音浑厚的信天游响在我的耳畔。

我看见,唱歌的是个放羊老汉。

他唱得实在太美了,但我写作文时竟不知该如何描述。

我那时候望着那苍茫辽阅、连绵起伏的黄土高原,听着这支信天游,实在分不清信天游是脱胎于它,还是它有几分信天游的影子?后来我曾经暗暗地想,假使信天游可以像天下万物似的有形有色,而且其形色永不糟朽,那么,整个陕北高原的天空,一代代的累积,它每寸蓝天每寸云彩都会缀满音符和文字的晶亮钻石。

八年级下册语文第二课《回延安》课文《回延安》是我国现代著名诗人贺敬之所写的一首长篇叙事诗。

陕北信天游形式,运用质朴语言抒写诗人回到阔别十年的延安时的喜悦之情,赞颂了延安在中国革命史上的伟大贡献和建国后的巨大变化,表达对延安“母亲”的眷恋和对未来的展望。

作品现入选人教版语文八年级下册教材,是第2课的课文。

下边整理分享这首诗的课文原文。

回延安贺敬之一心口呀莫要这么厉害地跳,灰尘呀莫把我眼睛挡住了……手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。

千声万声呼唤你——母亲延安就在这里!杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

白羊肚手巾红腰带,亲人们迎过延河来。

满心话登时说不出来,一头扑在亲人怀。

二二十里铺送过柳林铺迎,分别十年又回家中。

树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

手把手儿教会了我,母亲打发我们过黄河。

革命的道路千万里,天南海北想着你……三米酒油馍木炭火,团团围定炕上坐。

满窑里围得不透风,脑畔上还响着脚步声。

老爷爷进门气喘得紧:“我梦见鸡毛信来——可真见亲人……”亲人见了亲人面欢喜的眼泪眼眶里转。

“保卫延安你们费了心,白头发添了几根根。

”团支书又领进社主任,当年的放羊娃如今长成人。

白生生的窗纸红窗花,娃娃们争抢来把手拉。

一口口的米酒千万句话,长江大河起浪花。

十年来革命大发展,说不尽这三千六百天……四千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!头顶着蓝天大明镜,延安城照在我心中:一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹;一盏盏电灯亮又明,一排排绿树迎春风……对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。

五杨家岭的红旗啊高高地飘,革命万里起浪潮!宝塔山下留脚印,毛主席登上了天安门!枣园的灯光照人心,延河滚滚喊“前进”!赤卫军,青年团,红领巾,走着咱英雄几辈辈人……社会主义路上大踏步走,光荣的延河还要在前头!身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!。

课文详解丨八下第一单元第2课《回延安》2 回延安预习须知一、文题解读诗题“回延安”直接交代了事件,简明概括。

一个“回”字,饱含了诗人的喜悦和对延安的眷恋之情。

二、作者简介贺敬之,当代诗人、剧作家。

1945年和丁毅等合作,集体创作了我国第一部新歌剧《白毛女》,获1951年斯大林文学奖。

知识重点一、字音词义登dēng时:立即,立刻。

糜méi子:一种形状像小米、没有黏性的黍类谷物。

炕kàng:北方用砖、坯等砌成的睡觉的台,下面有洞,连通烟囱,可以烧火取暖。

脑畔pàn:方言,这里指窑洞的顶上。

二、主题概述诗人通过对回延安的所见、所闻、所想和对延安巨变的描写,歌颂了中国共产党领导下的延安人民在中国革命和社会主义建设中做出的巨大贡献和取得的辉煌成就,抒发了诗人重游革命圣地的无限喜悦和对延安、延安人民及革命事业的无比热爱之情。

三、文章结构第一部分:回延安。

抒写诗人重新踏上久别的延安土地时的兴奋、激动以及见到亲人时的喜悦之情。

第二部分:忆延安。

回忆自己在延安时期的生活,描写诗人与延安血肉相连、母子情深,表现出诗人对延安的感激和怀念之情。

第三部分:话延安。

写亲人欢聚一堂,亲切叙旧的热烈场面。

第四部分:看延安。

描绘延安城的崭新面貌,表达诗人对延安建设成就的赞美之情。

第五部分:颂延安。

回顾延安的光辉历史,展望延安的锦绣前程,表达了诗人的惜别之情。

四、问题讨论1.诗歌第一部分,诗人是怎样表达他回到延安时的激动心情的?①用表示动作幅度大、富有力度的动词,来反映其内心的激动。

如“抓”“贴”“搂”“扑”等,“情动于中而形于外”,外在的动作,传神地揭示了诗人的内心,如果诗人运用的是“激动”“兴奋”等抽象的词语,势必无此效果;②省略号的运用,能启发读者想象,使人觉得诗歌除了文字表达出来的内容之外,还有不尽之意,无法一一陈说,让读者自己去体味、联想;③拟人化的环境描写,反映出的恰恰是诗人内心的自我感受;与其说是“杜甫川唱来柳林铺笑”,还不如说,这是诗人的心在歌唱,在欢笑。

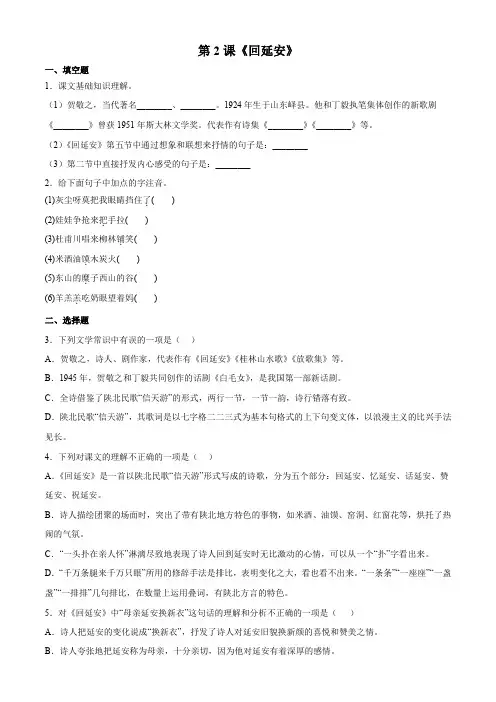

第2课《回延安》一、填空题1.课文基础知识理解。

(1)贺敬之,当代著名________、________。

1924年生于山东峄县。

他和丁毅执笔集体创作的新歌剧《________》曾获1951年斯大林文学奖。

代表作有诗集《________》《________》等。

(2)《回延安》第五节中通过想象和联想来抒情的句子是:________(3)第二节中直接抒发内心感受的句子是:________2.给下面句子中加点的字注音。

(1)灰尘呀莫把我眼睛挡住了.( )(2)娃娃争抢来把.手拉( )(3)杜甫川唱来柳林铺.笑( )(4)米酒油馍.木炭火( )(5)东山的糜.子西山的谷( )(6)羊羔羔.吃奶眼望着妈( )二、选择题3.下列文学常识中有误的一项是()A.贺敬之,诗人、剧作家,代表作有《回延安》《桂林山水歌》《放歌集》等。

B.1945年,贺敬之和丁毅共同创作的话剧《白毛女》,是我国第一部新话剧。

C.全诗借鉴了陕北民歌“信天游”的形式,两行一节,一节一韵,诗行错落有致。

D.陕北民歌“信天游”,其歌词是以七字格二二三式为基本句格式的上下句变文体,以浪漫主义的比兴手法见长。

4.下列对课文的理解不正确的一项是()A.《回延安》是一首以陕北民歌“信天游”形式写成的诗歌,分为五个部分:回延安、忆延安、话延安、赞延安、祝延安。

B.诗人描绘团聚的场面时,突出了带有陕北地方特色的事物,如米酒、油馍、窑洞、红窗花等,烘托了热闹的气氛。

C.“一头扑在亲人怀”淋漓尽致地表现了诗人回到延安时无比激动的心情,可以从一个“扑”字看出来。

D.“千万条腿来千万只眼”所用的修辞手法是排比,表明变化之大,看也看不出来。

“一条条”“一座座”“一盏盏”“一排排”几句排比,在数量上运用叠词,有陕北方言的特色。

5.对《回延安》中“母亲延安换新衣”这句话的理解和分析不正确的一项是()A.诗人把延安的变化说成“换新衣”,抒发了诗人对延安旧貌换新颜的喜悦和赞美之情。

《回延安》文本解读1.时代背景诗人194O年奔赴延安,1946年因工作需要离开。

六年中在延安受到了革命的教育和锻炼,经历了生命史上最难忘的时期。

1956年,与延安阔别十年之后,诗人从北京重回延安,参加在那里召开的西北五省(区)青年造林大会。

他受到延安人民的热情接待,看到了十年中延安的巨大发展变化,内心充满激动和喜悦,当时诗人打算写几篇报告文学和一点新闻报道,青年大会要举行一个联欢晚会,说要诗人出个节目,于是诗人就采用了最具地方特色的“信天游”的格式写了这首抒情色彩浓郁的诗歌,歌颂了党中央的正确伟大,表达了对延安人民深厚而真切的无产阶级感情。

这首诗,发表在1956年6月的《延河》上。

2.文题诠释延安是作者曾生活多年的革命摇篮,是他魂牵梦绕的第二故乡。

题目《回延安》中“回”意味着重新到过去生活过的地方,容易使人联想到回家、回乡,重返自己的精神家园,拉近(突出/写出)了诗人和延安的密切关系。

“延安”点明了写作的对象。

3.主旨诗人以满怀的热情,回忆在延安的战斗生活,赞颂延安的巨变,展望延安的未来,表现了诗人思念母亲延安的赤子之心,抒发了对母亲延安的眷念之情。

4.内容解读全诗分为五个部分,紧扣“回”字,写出了回延安的所见所闻所感。

第一部分,抒写诗人离开延安十年以后,再踏上延安土地时的兴奋、激动,以及见到亲人时的喜悦之情。

开头两句直抒胸臆,用两个“莫”字,表达了诗人重回延安时不能克制的激动心情。

紧接着,第二小节中用了“抓”“贴”两个动词,动作逼真、急切,极写感情的真挚,表现了诗人见到延安时的激动心情。

第三小节用梦境写心境,体现诗人日夜思念延安的心情。

“双手搂定宝塔山”运用夸张的修辞手法,尽写怀念延安的热切心情。

第四小节把延安比作母亲,形象生动地揭示了诗人和延安的关系。

“千声万声”运用夸张的修辞手法,表达了自己对延安的思念之深。

第五小节,“唱”“笑”“招”运用拟人的修辞手法描写环境,渲染了欢乐的气氛,同时也是诗人内心感受的表露。

第2课《回延安》课件(共77张ppt)2024目录•课程介绍与背景•延安历史与文化概览•文本解读与赏析•知识拓展与延伸•思考与讨论•练习与巩固PART01课程介绍与背景贺敬之,当代诗人、剧作家,创作了大量的诗歌、散文、小说等作品,被誉为“延安文艺的杰出代表”。

延安是中国革命的圣地,曾经是中共中央所在地,见证了中国共产党领导人民进行革命斗争的光辉历程。

《回延安》是一首以延安为背景的诗歌,作者通过对延安的深情回望,表达了对革命圣地的深厚感情。

《回延安》背景及作者简介课程目标:通过本课程的学习,学生将能够掌握《回延安》的主题思想和艺术特色;培养学生的爱国情怀和革命传统教育意识。

了解延安在中国革命历史中的地位和作用;课程内容:本课程将通过对《回延安》的深入解读,引导学生了解延安的历史背景、文化内涵以及诗歌的艺术特色。

课程内容与目标课件结构与使用方法课件结构本课程课件共分为七个部分,包括课程介绍、作者简介、背景介绍、文本解读、艺术特色、思考练习和课程总结。

使用方法建议教师在授课前仔细阅读课件,并根据自己的教学需求进行适当调整和补充。

同时,鼓励学生积极参与课堂讨论和思考练习,加深对课程内容的理解和掌握。

PART02延安历史与文化概览延安地理位置及历史沿革地理位置延安位于中国陕西省北部,地处黄土高原腹地,是陕甘宁边区的重要组成部分。

历史沿革延安历史悠久,自古以来就是多民族聚居地区。

春秋战国时期,延安为秦国北地郡治所。

汉朝时期,设立上郡,治所在肤施(今延安市)。

隋唐时期,延安为延州治所。

宋代以后,延安成为陕北地区的政治、经济、文化中心。

延安革命历史意义革命圣地01延安是中国革命的圣地,中共中央在延安十三年,领导了抗日战争和解放战争,培育了永放光芒的“延安精神”,谱写了可歌可泣的伟大的历史篇章。

毛泽东思想形成02在延安时期,毛泽东等老一辈革命家领导中国人民进行了艰苦卓绝的斗争,毛泽东思想在延安时期逐步成熟并正式写到了党的旗帜上。