小说阅读抓住矛盾冲突

- 格式:pptx

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:20

阅读小说作品中的冲突发展小说作品是充满悬念和情节发展的艺术形式,其中冲突是推动故事发展的关键元素之一。

通过合理的构建和展示冲突,作家能够吸引读者的注意力,提高阅读体验。

本文将从不同角度探讨小说作品中的冲突发展。

一、角色之间的冲突1. 内外冲突在小说中,角色之间的内外冲突是常见的形式。

内部冲突指的是角色内心的矛盾和挣扎,比如说主人公面对自己的过去或内心的恐惧。

外部冲突则是指角色与外界环境、其他人物之间的冲突,例如与反派人物之间的对抗或社会环境的制约。

2. 利益冲突小说中通常会出现角色之间的利益冲突。

这种冲突源于角色间的竞争或对同一目标的追求。

例如,两个主人公都喜欢同一个人或追求同一个职位,他们之间的利益冲突会推动故事的发展,展现角色的复杂性和成长。

二、人性与道德的冲突1. 内心的道德挣扎许多小说作品通过展现角色的内心挣扎和道德冲突来加深情节的张力。

当角色发现自己的行为与伦理准则相悖时,他们会陷入内心的道德挣扎。

例如,在《红字》中,女主人公因婚外恋而陷入道德的压力和挣扎。

2. 道德与社会的冲突小说中的冲突也可以是个人的道德观念与社会环境相冲突。

角色可能面临着对抗社会不公正或不合理的现象,或是追求自己的正义和良知。

这种冲突能够唤起读者的共鸣,并引发对社会问题的思考。

三、文化与价值观的冲突1. 传统与现代的冲突小说作品中经常出现传统和现代价值观之间的冲突。

角色可能面对传统观念的束缚,或是与现代社会的变革产生矛盾。

这种冲突反映了社会的转型和个体的生存状态,给予读者对历史和社会发展的思考。

2. 文化差异的冲突许多小说作品通过展现不同文化之间的冲突来丰富故事情节。

这种冲突可以是不同民族之间的对抗,也可以是不同地域、不同时期之间的碰撞。

刻画不同文化背景的角色,加深了作品的多样性和观点的碰撞。

四、情感与爱情的冲突1. 爱情与亲情的冲突小说中常常出现爱情与亲情之间的冲突。

角色可能因为对家庭的责任感而犹豫选择,或是因为爱情而背叛亲情。

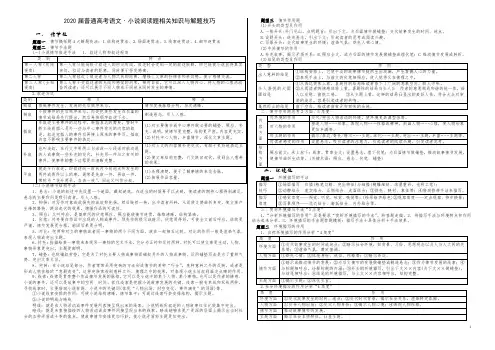

一、把握故事情节1分析情节的技法分析小说的故事情节,可以从以下几方面入手:①抓住场面 ;②寻找线索 ;③ 理清小说的结构。

分析小说故事情节时要注意两点:① 情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突。

② 分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。

所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

(1)情节的作用① 交代人物活动的环境。

② 设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

③ 为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔。

④ 照应前文。

⑤ 线索或推动情节发展。

⑥ 刻画人物性格。

⑦ 表现主旨或深化主题。

(2)情节的特点A.情节安排评价:① 就全文来说有一波三折式。

作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

② 就开头、结尾来说有首尾呼应式。

作用是使结构紧密、完整。

③ 就开头来说有倒叙式,如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的。

作用是制造悬念。

④ 就结尾来说有戛然而止,留下空白式。

此外,还有出人意料式、悲剧式、喜剧式等。

⑤ 贯穿情节的线索,可作线索的有:事、物、人、情、时间、空间,如《药》中的“人血馒头”、《乌米》中的“我”等。

B.情节安排基本技巧:①顺叙:按时间 (空间 )顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

② 倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法,造成悬念,引人入胜。

③ 插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

④ 补叙:在叙述主要事件的过程中,补充叙述另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。

⑤ 平叙:叙述两件或多件同时发生的事,使头绪清楚,照应得体。

矛盾分析:小说阅读教学的突破口矛盾分析:小说阅读教学的突破口在传统的小说教学中,最常见的做法是围绕小说三要素——人物、情节、环境——对文本进行梳理和分析,进而得出小说的主旨。

这么做肯定契合小说的文体特点,但是如此千篇一律的教学程式弊端也很明显:割裂分析未必把握住了小说的精要之处,呆板的解读方式也容易让学生产生审美疲劳;这种教法无非是反复强化了三要素和主旨这四个概念,学生解读文本的能力未必得到提升。

课文《小团圆媳妇之死》选自长篇小说《呼兰河传》,节选部分篇幅也较长。

如果讲得面面俱到,必定是事倍功半。

于是,我尝试用矛盾分析法作为突破口,让课堂变得经济节约,又能重点突出,利于学生能力与素养的形成。

孙绍振教授说,文学之美就在于矛盾,而阅读就是要把矛盾从字里行间揪出来。

小说中的矛盾,狭义地讲包括人物之间、人与环境之间的矛盾关系和人物的内心矛盾;广义地讲,还包括修辞上的悖论与反讽、章法上的异调等。

所谓矛盾分析法,就是指以发现并分析小说中的矛盾作为突破口深入分析文本的阅读方法。

一、发现矛盾,确定教学重难点矛盾分析法可以引导学生在预习阶段发现并列出小说中的矛盾之处以及不解之处,对学生发现的疑惑之处,教师要加以整理,以此了解学情,从而确定教学重难点。

事实上,在上这堂阅读课时我的学生找到了不少富有价值的矛盾,简单罗列如下:1.祖父是清醒的,有能力施救,但他为什么没有在小团圆媳妇洗澡的时候施以援手?2.婆婆认为小团圆媳妇有病,为什么“我”却认为她没有病?3.小团圆媳妇洗澡后昏昏沉沉地睡着,为什么她家的人却快乐了四五天、六七天?4.小团圆媳妇的头发,婆婆说是自己掉的,为什么“我”却认为是剪刀剪的?5.有二伯父、老厨子帮忙料理丧事,却为什么充满了欢天喜地的气象?……很多时候,教师确定教学目标是按照自己的想象和理解预设的,这样的预设当然是必要的,教师对文本的把握总要比学生更准确和到位,这也是教师教学经验的体现。

然而个体对文本的理解情况是千差万别的,如果我们不了解哪些是学生已经会了的,哪些是学生还不会的,那么我们预设的教学目标也就未必有价值了。

小说中的冲突与解决在小说中,冲突和解决是构建故事情节的核心元素之一。

通过适当的冲突设计和巧妙的解决安排,作家能够吸引读者的兴趣并推动故事的发展。

下面将从不同角度讨论小说中冲突和解决的重要性。

一、角色之间的冲突与解决在小说中,角色之间的冲突是常见的情节设计手法之一。

通过展示角色之间的矛盾和对立,小说能够给读者带来紧张刺激的阅读体验。

这种冲突可以是个人之间的争斗,也可以是团队之间的斗争,甚至可以是对立的价值观或信念之间的碰撞。

无论形式如何,冲突都可以激起读者的好奇心和情绪投入。

而解决冲突则是小说中必不可少的一环。

解决冲突不仅能够满足读者的期待,还可以为故事带来转折和高潮。

通过巧妙的解决安排,作家能够给读者以惊喜和满足感,同时也可以传递深层含义和道德启示。

二、内外因素导致的冲突与解决小说中的冲突不仅仅来自于人与人之间的对抗,还可以是内外因素导致的。

内因素冲突主要指主人公的内心挣扎和矛盾,比如道德选择、内心痛苦等。

这种冲突能够将读者带入主人公的内心世界,让读者更加深入地了解主人公的思想和情感。

而外因素冲突则是指主人公与外界环境之间的对抗,比如社会压力、自然灾害等。

这种冲突可以为故事情节增添紧迫感和戏剧性,同时也可以反映出社会背景和人性的复杂性。

在故事的发展中,解决这些冲突需要主人公付出努力和经历磨难。

通过主人公的奋斗和成长,作家能够给读者传递积极的信息和启示。

三、冲突的转化与解决除了传统的冲突与解决模式,小说中还可以通过冲突的转化和解决方式来创造新的意义和情感共鸣。

冲突可以从正面转化为负面,或者从负面转化为正面。

这种转化可以给故事带来更多的戏剧性和张力。

例如,主人公最初面临的冲突可能是消极的,让读者感到心情沉重。

然而,通过主人公的努力和成长,这种冲突最终可以解决并转化为积极的动力。

这种转化不仅可以营造出振奋人心的氛围,还可以让读者对人生和社会有更深入的思考。

总而言之,在小说中,冲突和解决是推动故事发展和吸引读者的重要因素。

2020届普通高考语文˙小说阅读题相关知识与解题技巧一、情节题题型一情节概括题4大解题技法:1.结构连贯法、2.场面连贯法、3.线索连贯法、4.细节连贯法题型二情节手法题1.悬念:小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。

悬念的主要作用是吸引读者,引人入胜。

2.抑扬:对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料,从而使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

3.照应:又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。

照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

4.伏笔:对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。

伏笔用得好,可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

5.对比:把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。

对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

6.衬托:指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。

衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

7.铺垫:也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。

运用铺垫写法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

8.突转:在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。

这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

9.线索:线索是贯串整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事中的空间、时间。

抓住线索是把握小说故事发展的关键。

线索一般有单线和双线两种。

寻找线索时,主要借助小说标题、小说中的关键词(体现“人物出场、时空变化、事件演变”的词语)等。

①小说线索安排的作用:可使小说结构清晰,情节集中;可通过线索巧妙安排结构,揭示主题。

②小说的明线与暗线明线:就是由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。

高考小说中的矛盾冲突高考小说中矛盾冲突的种类第一、人与自然的矛盾冲突和斗争大自然的狂风暴雨、狼虫虎豹,可以吞噬生命,对人的生存构成巨大的危胁。

《水浒传》中景阳冈武松打虎、黑旋风沂岭杀四虎,蒲松龄的《狼》三则,写人与猛兽你死我活的斗争故事,情节生动,引人入胜。

第二、人与社会的矛盾冲突与斗争其中一类,以短篇为主,写个体之间或利益的或情感的或思想观念的矛盾冲突。

当然,优秀的小说家常常借个体之间的矛盾冲突,以小见大地反映深广的社会生活。

绝大多数中长篇小说,不仅写个体之间的矛盾冲突,还写个体与社会乃至集团之间的矛盾斗争。

《红楼梦》既有贾府内部的争权夺利,也有贾王史薛四大家族与其他政治势力的明争暗斗,正是种种内忧外患使贾府由盛而衰,导致树倒猢狲散的悲剧。

第三、人与自我的矛盾冲突比如孔乙己,首先,内心自尊与自卑心理的碰撞决定了孔乙己必然自欺欺人、故作清高和迂腐麻木的性格。

其次,要强与懦弱的矛盾性格的冲突注定了孔乙己必被嘲弄羞辱的尴尬处境。

再次,好喝与懒做的性格冲突决定了孔乙己必然小偷小摸的恶习和由此导致的悲剧。

一、现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)阅读下面的文字,完成6~9题。

我看见过城市吗?李昌鹏一儿子和儿媳妇在2000公里外的S城打工。

12年前,他们在那里买了一套300多万的两居室,我曾为此担忧,那时的他们因此欠银行100多万。

儿子和儿媳工作忙,他们却执意要让孙子从老家到S城上幼儿园,他们向我求告:“妈妈,你来S城继续帮我们带孩子吧。

”S城的学校比我们村的肯定要好,于是,我开始和老伴两地分居。

我没想到老了却会跨越两三个省份去S城,一去就是10年。

最初,我隐约感到激动。

我经常去菜市场卖菜,而在S城我却是一个去菜市场买菜的农村人。

让我更没想到的是,儿子在S城的房子只有60个平方。

S城有什么好?属于我们的只有60个平方,四口人住,转个身都困难。

更为难熬的是,孙子上幼儿园,儿子和儿媳要上班,10年时间,我每天的大部分时间都是一个人待在那座没有熟人的城市。

小说情节的矛盾与冲突的制造与解决小说情节的矛盾与冲突是推动故事发展和增加观众阅读体验的关键元素之一。

无论是传统文学还是现代文学作品,巧妙而紧张的情节矛盾与冲突会使故事更加引人入胜、生动有趣。

本文将深入探讨小说情节中矛盾与冲突的制造和解决,以及其在小说中所扮演的角色。

一、情节矛盾的制造小说情节中的矛盾是由多个因素共同作用或相互冲突造成的。

首先,人物之间的差异和冲突会引发情节的发展。

人物的不同性格、背景、目标和价值观,以及他们之间的相互作用,都是情节矛盾的重要来源。

例如,在经典小说《红楼梦》中,贾宝玉与林黛玉之间的情感纠葛以及贾府众多人物的复杂关系,给小说注入了强烈的矛盾与冲突。

其次,外部环境的改变和冲突也是制造情节矛盾的重要手段。

社会、政治、历史等背景因素以及人物所处的特定环境,都会成为小说情节矛盾的来源。

比如,在乔治·奥威尔的《1984》中,主人公与虚拟现实中的独裁政权之间的矛盾与冲突,构成了整个小说的核心。

最后,作者的刻意安排和揣摩读者心理也是制造情节矛盾的关键。

通过设定悬念、对话、战斗、评判和悖论等多种手法,作者能够在读者眼前制造出各种情节矛盾,激发读者的好奇心和求知欲。

作者通过将情节矛盾逐步升级,引发读者的情感共鸣和紧张感,使故事更具吸引力。

二、情节矛盾的解决解决情节矛盾是小说情节发展的重要环节。

情节矛盾解决的方式多种多样,取决于作者的创作意图和故事类型。

以下是几种常见的情节矛盾解决方式:1.相互对抗与战斗:通过人物之间的对抗、斗争或战斗,来解决情节的矛盾与冲突。

这种解决方式常见于冒险、战争和悬疑类型的小说。

例如,在阿历克斯·哈利的《钟楼怪人》中,主要人物通过对抗怪物与社会偏见的战斗,解决了情节中的矛盾。

2.转变与成长:通过主人公的成长和转变,从而解决情节矛盾。

这种方式常见于成长型小说和心理小说。

主人公在经历各种困境和挑战后,通过改变自身来解决内外部的矛盾。

比如,《傲慢与偏见》中的伊丽莎白·班纳特通过与达西先生的相处,逐渐认识到自己的偏见和傲慢,从而解决了情节中的矛盾。

小说专题训练-----矛盾冲突一、阅读下面的文字,完成下面小题。

去菜地的路残雪我的表哥仁升又来我面前诉说了,唠唠叨叨地竟骂了一个晚上,北风也很配合似的“呼呼”地刮了一个晚上。

我曾无数次告诫过他,不要与邻家的那些市侩搅在一起,没事看些书,可他就是不听,还有些对我的话嗤之以鼻的味道。

“我只不过是一个月一次与他们搅在一起。

你知道我很忙,每天都要去照顾菜地。

人人都有嗜好,不是吗?”他振振有词地说。

然而他并不快乐。

每次从邻居那里回去,他总是万分沮丧,然后便跑到我家来,诉说邻居们的种种不是。

按他的说法,那些人简直就是行尸走肉。

他在离城二十多里处的一个荒坡上开了片菜地,种了些辣椒、南瓜之类的蔬菜。

每天天不亮他就赤着脚...背着锄头去他的菜地,年复一年,从不间断。

我从未看见他的菜地,也从未见到他将蔬菜运回家,我的关于他那片菜地的所有感性认识都来自他的描述。

现在他就赤着脚,一只手撑着锄头站在我家门口。

“也没有人一年四季赤着脚,背一把锄头走二十多里,你找得出这样的人吗?”他说着说着脸上也放出点光彩。

过了几天,一位邻家的小伙子来坐,说起仁升,言语间不无蔑视的味道:“你的这位表哥简直是个疯子。

”他说,“找我下象棋,非要我让他棋,让了一次又一次,还不行,大吵大闹,将口水吐到我的鞋子上……”小伙子还告诉我,街坊邻居本该友好,但他喜欢高高在上,原因是他认为自己有块菜地。

“那又怎么样,大家都种了菜,不过是种在后院里。

打赤脚也没什么了不起的,我们也打赤脚,只是时间短一点罢了。

”一天,我正在写信,仁升来了。

骂了一通邻居之后,他说:“我不在原地种菜了,现在的菜地离家有三十多里。

”我对他说,原来的菜地就很好,为什么要换地方呢?要知道人人都在后院种菜,只有他一个跑到城外去,这已经与众不同了。

他眨了眨眼,诡秘地一笑,问道:“你怎么知道原来的菜地就很好?”“不是你告诉我的吗?”“那都是瞎吹的。

”他心不在焉地说,“原来的地不肥,收成不高,现在的菜地开在荒原上,周围几十里没有人烟,我们不说这个了吧。

小说主要考点一、“理情节”题型:1.整体归纳情节。

【方法】(1)理清结构层次,寻找小说线索(2)抓住主要矛盾冲突、重要场面、重要事件等方面概括主要情节。

(3)依照(序幕)、开端、发展、高潮、结局、(尾声)的故事进展。

【规范】(1)主人公角度进行叙述。

(2)叙述要完整,按照“何时、何地、何原因、何人、做何事”的格式。

(“何人、做何事”不可省略。

“何事”包含起因、经过、结果。

)(3)叙述、概括避免前后情节交错。

【例题】《丈夫的账单》马克·吐温2.局部情节的作用。

【方法】情节作用主要分两方面:第一是内容上为人物塑造、主题表现、情节发展服务;二是结构上呼应标题、设置悬念、照应文段、埋下伏笔、为后面情节铺垫、推动故事发展等。

(1)开头段作用:常见的两种方式:a.悬念式——构成悬念,引出下文,引起读者思考,吸引读者阅读;或突出人物形象,揭示小说主题。

b.写景式——交代故事发生环境,渲染...的气氛,烘托人物...的心情,奠定感情基调。

(2)中间段作用:三个方面考虑a.考虑某个情节与全文中相关情节的关系(主要是照应...文段;埋下...伏笔)b.考虑情节和主题的关系。

c.考虑情节和人物性格的关系。

(3)结尾段作用:小说结尾的大致类型a.结尾戛然而止,留下空白——留有余地,给读者想象空间。

b.首尾呼应——使结构紧密、完整。

c.欧亨利式(意料之外,情理之中)——情节波澜起伏,产生震撼人心的力量;同时与前文...伏笔相照应,使人觉得意料之外,又在情理之中,能更好的深化主题。

d.悲剧式结尾——令人回味,引人深思,深化主题。

e.喜剧式结尾——符合阅读心理,给人欣慰愉悦之感,寄托了人们对美好生活的向往。

f.补叙式结尾——与上文情节呼应,解释悬疑,使人物形象更完整,深化主旨。

【规范】(1)分析情节作用需概括本段内容,并结合上下文。

(2)注意情节对人物、对上下文情节、对主题等方面的作用。

二、分析典型环境1.社会环境——故事发生的时代背景(注意从内容和结构进行分析)【作用】(1)交代故事的时代背景;交代人与人之间的矛盾关系;(2)交代人物身份;表现人物性格特点;暗示人物的命运前途;(3)推动情节发展变化;(4)深化小说主题思想。

矛盾冲突分析:提升小说阅读理解力的关键一环作者:余树财来源:《语文建设·上旬》2018年第04期日前,学生阅读小说的主要问题是读不懂、读不透,不能准确理解把握小说的主题。

这个问题概括起来说,就是学生小说阅读理解力亟待提升。

缘何出现这一问题?小說是通过描写环境、叙述故事情节、塑造人物形象,来表现作者对社会、生活的深度思考和理解的一种文学体裁。

环境、情节、人物是小说的基本要素,这些要素最终聚合成小说的矛盾冲突,并以此推动故事情节的发展,表现主题。

因而,读懂小说,提升小说阅读理解力的关键,就是要紧扣矛盾冲突。

但目前的小说阅读教学,教师往往只带领学生勾画环境、梳理情节、分析人物形象,却很少引领学生去分析矛盾冲突,以致学生即使整体把握了环境、情节和人物,却仍读不懂或读不透小说的主题。

因此,小说阅读教学一定要在矛盾冲突分析上有所作为。

一、在整体感知的基础上明确冲突对象读懂小说,首先要整体把握小说的环境、情节和人物,即小说描写了哪些环境(社会环境和自然环境),叙述了哪些情节,塑造了哪些人物。

读完小说,学生对这些要有一个基本的掌握。

但环境、情节和人物这些要素不是孤立的,而是彼此关联、融合的,并聚合成矛盾冲突。

因此,阅读小说,在对环境、情节、人物有了整体的感知后,就要聚焦小说的矛盾冲突分析。

小说的矛盾冲突不限于一般戏剧中的人物与人物的性格矛盾冲突,其类型包括人与自然、人与社会、人与人及人自我内心的矛盾冲突。

在现代小说中,矛盾冲突的主要表现为“荒诞”——不合生活常理和事理逻辑的事物或现象。

分析矛盾冲突,首先要明确冲突对象,即矛盾冲突的冲突双方是谁。

冲突对象可以是人,也可以是物,还可以是人与物。

如《祝福》一文,小说的环境是旧历年底的鲁镇,一个下着雪的“祝福”的夜晚;主要情节是祥林嫂在这个“祝福”的夜晚悲惨死去,围绕这一中心情节,小说穿插叙述了祥林嫂丈夫死亡、被卖改嫁、痛失爱子、捐门槛等情节;主要人物除了祥林嫂外,还有鲁四老爷、四婶、柳妈、祥林嫂婆婆、“我”及鲁镇贫民等。

小说专题训练------矛盾冲突一、阅读下文,完成下面小题。

哑了的三角琴巴金①父亲的书房里有一件奇怪的东西。

那是一只俄国的木制三角琴,已经很旧了,上面的三根弦断了两根。

它高高地挂在墙角,灰尘盖住它的身体。

可是它从来不曾发过一声悲叹或呻吟。

我叫它做“哑了的三角琴”。

②有一天午后,好奇的我偷偷溜进父亲的书房,爬上椅子。

当我的手指刚挨到三角琴,耳边一响,三角琴躺在地上,成了几块烂木板。

③父亲回来后小心地把它们用报纸包起来,然后慎重地放到橱里。

我很后悔,父亲慢慢地抬起头:“孩子,我并不怪你,我不过在思索、在回忆一件事情。

”“说起来已经是十多年前的事了,”父亲这样地开始了他的故事,他的声音非常温和。

“是我同你母亲结婚后的第二年,我在圣彼得堡大使馆里做参赞。

这一年夏天,你母亲一定要我陪她到西伯利亚去采集囚人歌谣。

这不是一件容易的事,监狱里向来绝对禁止囚人唱歌,犯了这个禁例,就要受重罚。

我们来到西伯利亚一所监狱,把来意告诉狱中当局,一个禁卒插嘴说:‘我知道拉狄焦夫会唱歌’,典狱便叫他把拉狄焦夫领来。

”④“拉狄焦夫来了,年纪很轻,还不到三十岁,样子一点也不凶恶,如果不是穿着囚衣,戴着脚镣,谁也想不到他是一个杀人犯。

他站在我们的面前,胆怯地望着我们。

当我们说想听他唱歌时,这个囚人暗黑的眼睛里忽然露出了一线亮光,似乎有一种快乐的欲望鼓舞着他。

他望了望典狱,又望着你母亲,略带兴奋地说:‘如果你们可以给我一只三角琴,那么……’典狱叫人找一只三角琴。

”⑤“这时候秋天的阳光从玻璃窗射进屋子里,正落在他的身上。

他闭着眼睛,弹起琴弦,开始唱起来。

他似乎受到了鼓舞,好像进到了梦里一样,完全忘掉了自己地尽情唱着。

唱完歌,他吻着琴,像母亲吻孩子一样。

”⑥“‘尼特加,把三角琴给我拿过来!’典狱毫不动心地对禁卒说。

”⑦“禁卒走到拉狄焦夫面前,这个囚人的面容突然改变了:两只眼睛里充满着血和火,脸完全成了青色。

他坚定地立着,紧紧抱着三角琴,怒吼道:‘谁来,我就要杀谁!’你母亲和我,都吓坏了。

教学主张|———六年级上册第四单元解析文本解读统编本教材六年级上册的第四单元是小说单元,入选的《桥》《穷人》《在柏林》都是小小说,它们共同的特点是故事情节曲折起伏,情节中所展示的矛盾冲突紧扣读者心弦。

教学本单元时,我们可以抓住小说中的矛盾冲突点来引导学生感悟小说中人物的形象,理解小说要表现的深刻主题,进而培养学生阅读小说的能力,并教会学生通过设计矛盾冲突点来创编丰富多彩的故事。

一、聚焦矛盾冲突,感悟小说的人物形象1.《桥》:集中的矛盾冲突使人物形象更丰满在《桥》一文的教学中,如果采取抓人物细节描写和环境衬托的方式来评析老汉的形象,我们会发现老汉“舍己为人”的形象是零散的、无序的、平面的。

怎么解决这个问题呢?《桥》一文中连续不断的矛盾冲突是本文的一大亮点,如果抓住这些矛盾冲突点来体会老汉形象,就能避免学生对人物形象感受扁平化的情况。

(如图1)图1课文一开篇就通过人与自然环境的矛盾冲突渲染紧张危急的氛围,洪水带着死亡逼近,人们奔向生的木桥。

在人与自然冲突的大背景下,组织排队过桥的老汉与党员的矛盾出现:“桥窄!排成一队,不要挤!党员排在后面!”这是个人与群体的冲突;随着情节的发展,老汉与小伙子的矛盾出现:“你还算是个党员吗?排到后面去!”这是个人与个人的冲突,从细节描写可看出冲突变得更加激烈,老汉为了阻止小伙子先走甚至动手把他揪出来;紧随其后的冲突同样围绕老汉和小伙子展开,这次是两人都想让对方先走:“小伙子推了老汉一把,说:‘你先走。

’老汉吼道:‘少废话,快走。

’他用力把小伙子推上木桥。

”联系前文,我们不难发现人物自身行为也存在矛盾,急于求生的小伙子和推老汉先走是矛盾的,老汉揪小伙子出来和推小伙子上桥也是矛盾的,这些矛盾冲突形成了悬念,让故事发展到了高潮。

文中人物的命运让人揪心,老汉和小伙子的关系让人百思不得其解,而答案又似乎要破茧而出。

直到文章最后,通过老太太的祭奠才交代出老汉与小伙子之间那血浓于水的父子关系。