第一章 中国对外贸易的产生和发展

- 格式:ppt

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:30

中国对外贸易概论讲解中国是一个以出口驱动的经济体,对外贸易对中国的经济发展起着至关重要的作用。

中国对外贸易概论是对中国对外贸易发展历程、政策和运作机制的理论系统性讲解。

第一章主要介绍了中国对外贸易的定义、发展历程和重要性。

一、中国对外贸易的定义对外贸易是指一个国家或地区与其他国家或地区之间的商品和服务的国际交换活动。

中国对外贸易的定义主要包括出口和进口两个方面。

出口是指中国将商品和服务卖给其他国家和地区,进口是指中国从其他国家和地区购买商品和服务。

中国对外贸易的范围广泛,包括农产品、工业品、服务等各个领域。

二、中国对外贸易的发展历程中国的对外贸易可以追溯到古代丝绸之路时期。

在古代,中国的丝绸、陶瓷和茶叶等产品通过陆路和海上丝绸之路传到了世界各地。

然而,在20世纪初期,由于中国的国内政治动荡和外部侵略,中国的对外贸易受到了很大的干扰。

开放以后,中国对外贸易迎来了快速发展的时期。

1978年,中国宣布实行开放政策,推动经济的现代化发展。

中国开始与其他国家和地区建立经贸关系,出口和进口贸易逐渐增加。

此后,中国加入世界贸易组织(WTO)成为了重要的全球贸易参与者,对外贸易规模逐年增长。

如今,中国已经成为世界上最大的商品贸易国和第二大服务贸易国。

三、中国对外贸易的重要性首先,对外贸易使中国能够利用自身资源和劳动力优势参与国际分工。

中国拥有丰富的劳动力和自然资源,通过对外贸易,中国能够将这些优势转化为经济增长的动力。

其次,对外贸易可以为中国带来外汇收入。

出口贸易可以增加中国的外汇储备,为国内经济发展提供稳定的金融保障。

同时,外汇收入还可以用于引进国外的技术和设备,提高中国的产业水平和竞争力。

再次,对外贸易可以促进中国的产业升级和结构调整。

通过与其他国家和地区进行贸易往来,中国能够学习先进的生产技术和管理经验,推动自身产业的升级和结构的调整,从而提高产品的质量和附加值。

最后,对外贸易可以促进中国的经济发展和就业创造。

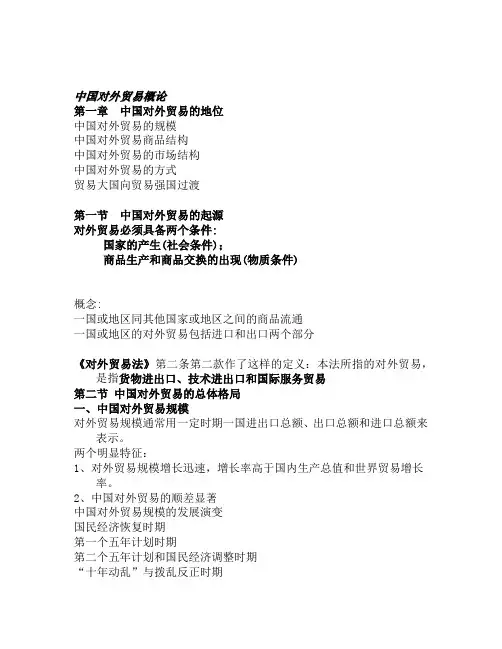

中国对外贸易概论第一章中国对外贸易的地位中国对外贸易的规模中国对外贸易商品结构中国对外贸易的市场结构中国对外贸易的方式贸易大国向贸易强国过渡第一节中国对外贸易的起源对外贸易必须具备两个条件:国家的产生(社会条件);商品生产和商品交换的出现(物质条件)概念:一国或地区同其他国家或地区之间的商品流通一国或地区的对外贸易包括进口和出口两个部分《对外贸易法》第二条第二款作了这样的定义:本法所指的对外贸易,是指货物进出口、技术进出口和国际服务贸易第二节中国对外贸易的总体格局一、中国对外贸易规模对外贸易规模通常用一定时期一国进出口总额、出口总额和进口总额来表示。

两个明显特征:1、对外贸易规模增长迅速,增长率高于国内生产总值和世界贸易增长率。

2、中国对外贸易的顺差显著中国对外贸易规模的发展演变国民经济恢复时期第一个五年计划时期第二个五年计划和国民经济调整时期“十年动乱”与拨乱反正时期改革开放后的对外贸易(一)国民经济恢复时期(1950-1952)1.迅速与前苏联、东欧等社会主义国家建立起贸易关系,并与西方资本主义国家进行针锋相对的斗争。

2.大量进口恢复和发展工农业生产所必须的物质,如钢材、有色金属、化工原料、橡胶、机床、拖拉机、化肥、农药、车辆、船舶、飞机、石油以及稳定市场等的棉花化纤、砂糖、纸张、手表等物资。

3.出口大豆、桐油、茶叶、猪鬃、肠衣、蛋品、厂丝、钨砂、水银和绸缎等。

4.进出口总额从1950年的 11.35亿美元增长到1952年的19.41亿美元,增长了71%,其中进口额从5.83亿美元增长到11.18亿美元,增长了49.1%。

(二)第一个五年计划时期(1953-1957)国民经济的主要任务是:集中力量进行由前苏联援建的156个建设项目为中心的工业建设。

对外贸易围绕着该任务扩大内外物资交流,积极增加出口,换回我国生产和建设所需要的机器、工业器材、原料以及其他物资。

进口了前苏联的56个大型项目和东欧的68个项目。

第⼀章国际贸易的产⽣与发展第⼆节资本主义⽣产⽅式以前的国际贸易第三节资本主义⽣产⽅式下的国际贸易探究性总结第四节中国对外贸易的发展第⼀节国际贸易的产⽣与发展掌握:国际贸易产⽣的条件是什么?资本主义各个历史阶段国际贸易发展及其特点是什么?了解:资本主义社会以前国际贸易的⼀般形态是怎样的?中国对外贸易发展的历史过程是怎样的?教学⽬标第⼀节国际贸易的产⽣与发展⼀、社会分⼯是国际贸易产⽣的重要前提⼆、剩余产品的交换和国家的出现是国际贸易产⽣的必要条件社会分⼯是国际贸易的前提,没有分⼯就没有交换,也就没有国际贸易。

⼀、社会分⼯是国际贸易产⽣的重要前提原始社会末期⼈类历史的三次社会⼤分⼯第⼀次分⼯畜牧业与农业的分⼯第⼆次分⼯⼿⼯业与农业的分⼯第三次分⼯商业与农业的分⼯早期的国际贸易,其交换对象分为两类:⼀类是⾃然产品,另⼀类是⼿⼯产品。

由于各地或各国的⾃然条件不同,如不同的地理位置、不同的⽓候条件、不同的⼟壤,就可能有不同的⾃然产品。

⼈们需要互通有⽆,这就产⽣了不同产品的国际交换。

同样,不同的⾃然条件也往往产⽣不同的具体劳动形式,⽣产出不同的劳动产品,由此,也产⽣了国际交换。

⼆、国际贸易产⽣的必要条件必须具备有剩余产品可以作为商品进⾏交换商品交换要在各⾃为政的社会实体之间进⾏第⼆节资本主义⽣产⽅式以前的国际贸易⼀、奴⾪社会的国际贸易⼆、封建社会的国际贸易⼀、奴⾪社会的国际贸易奴⾪社会国际贸易的发展是与暴⼒掠夺、海上抢劫、贩卖奴⾪联系在⼀起的。

国际贸易的主要商品:⼆、封建社会的国际贸易封建社会是⾃然经济占统治地位,商品⽣产处于次要地位,因⽽商品的流通很不发达,国际贸易在当时的社会经济中不占重要地位,贸易的范围和商品品种都有很⼤的局限性,贸易活动也不经常。

因此,严格地说,资本主义以前的国际贸易没有获得⼴泛的发展,也不具有了世界性。

国际贸易的主要商品:第三节资本主义⽣产⽅式下的国际贸易⼀、资本主义⽣产⽅式准备时期的国际贸易⼆、资本主义⾃由竞争时期的国际贸易三、资本主义垄断时期的国际贸易四、当代国际贸易的发展第三节资本主义⽣产⽅式下的国际贸易对外贸易对经济发展的重要作⽤,是从资本主义社会开始的。

第2次课第一章中国对外贸易发展概述第一节中国封建社会和半殖民地半封建社会的对外贸易一、中国封建社会时期的对外贸易1、秦汉时期秦:统一的中国西汉:“丝绸之路”开通2、唐宋时期唐:中国是世界上经济、贸易最强大的国家,分别占世界经济、贸易总量的50%、60%以上。

宋:海上贸易迅速发展,超过陆路贸易。

阳江“南海一号”3、明清时期明:郑和七下西洋,中国成为当时最大的海上贸易强国清:闭关锁国、消极通商4、中国封建社会时期的对外贸易的主要特点:(1)贸易体制——国家垄断对外贸易(2)贸易方式——以“朝贡”贸易为主(3)出口产品——丝织品、陶瓷(4)自然经济制约了外贸发展二、中国半殖民地半封建社会时期的对外贸易(一)旧中国对外贸易的性质——半殖民地在1842-1949年期间,整个旧中国对外贸易的性质是半殖民地性质;在1931-1945年日本侵华期间,中国的对外贸易是殖民地半殖民地性质,沦陷区的对外贸易是殖民地性质,国统区的对外贸易是半殖民地性质。

(二)旧中国对外贸易的主要特征1、对外贸易被帝国主义和官僚买办资产阶级控制和垄断帝国主义列强于1843年取得了协定关税特权。

1842年《南京条约》规定中国关税税则的制定必须与英国协商,但同时并未对英国关税制度提出同样的约束,1843年《中英五口通商章程》的《海关税则》中,英方强迫中国接受中国绝大多数商品的进出口税率定在5%,为欧美各国税率的十分之一至数十分之一,而英国对华茶叶征收的进口税率高达200%-350%,该税则标志中国关税制定权的丧失。

1844年的中美《望厦条约》规定“倘中国日后欲将税则变更,须与合众国领事等官议允”。

同年的中法《黄埔条约》也规定中国“如改变税则,应与法兰西会通议允后,方可酌改”。

这标志中国关税修改权的丧失。

”1845年起又侵占了中国海关的行政管理权。

外籍税务司制度。

由英国人任中国海关外籍总税务司,外籍总税务司有极大的权力,从海关行政、人事任免、业务管理皆唯总税务司之命是从。