三焦

- 格式:rtf

- 大小:76.00 KB

- 文档页数:8

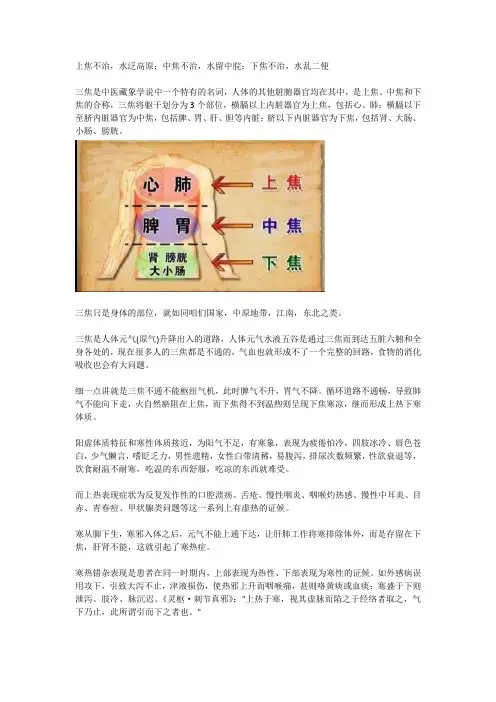

上焦不治,水泛高原;中焦不治,水留中脘;下焦不治,水乱二便三焦是中医藏象学说中一个特有的名词,人体的其他脏腑器官均在其中,是上焦、中焦和下焦的合称,三焦将躯干划分为3个部位,横膈以上内脏器官为上焦,包括心、肺;横膈以下至脐内脏器官为中焦,包括脾、胃、肝、胆等内脏;脐以下内脏器官为下焦,包括肾、大肠、小肠、膀胱。

三焦只是身体的部位,就如同咱们国家,中原地带,江南,东北之类。

三焦是人体元气(原气)升降出入的道路,人体元气水液五谷是通过三焦而到达五脏六腑和全身各处的,现在很多人的三焦都是不通的,气血也就形成不了一个完整的回路,食物的消化吸收也会有大问题。

细一点讲就是三焦不通不能枢纽气机,此时脾气不升,胃气不降。

循环道路不通畅,导致肺气不能向下走,火自然瘀阻在上焦,而下焦得不到温煦则呈现下焦寒凉,继而形成上热下寒体质。

阳虚体质特征和寒性体质接近,为阳气不足,有寒象,表现为疲倦怕冷,四肢冰冷、唇色苍白,少气懒言,嗜眨乏力,男性遗精,女性白带清稀,易腹泻,排尿次数频繁,性欲衰退等,饮食耐温不耐寒,吃温的东西舒服,吃凉的东西就难受。

而上热表现症状为反复发作性的口腔溃疡、舌疮、慢性咽炎、咽喉灼热感、慢性中耳炎、目赤、青春痘、甲状腺类问题等这一系列上有虚热的证候。

寒从脚下生,寒邪入体之后,元气不能上通下达,让肝肺工作将寒排除体外,而是存留在下焦,肝肾不能,这就引起了寒热症。

寒热错杂表现是患者在同一时期内,上部表现为热性、下部表现为寒性的证候。

如外感病误用攻下,引致大泻不止,津液损伤,使热邪上升而咽喉痛,甚则咯黄痰或血痰;寒盛于下则泄泻、肢冷、脉沉迟。

《灵枢·刺节真邪》:"上热于寒,视其虚脉而陷之于经络者取之,气下乃止,此所谓引而下之者也。

"《类经·藏象类》所说:"上焦不治,则水泛高原;中焦不治,则水留中脘;下焦不治,则水乱二便。

"《黄帝内经》其实早早就告诉了我们治疗的方法,上焦要升清,下焦要降浊,中焦要活通。

三焦是中医学的一个名词,是上焦、中焦、下焦的合称,是六腑的其中一个。

在人体的脏腑中三焦是最大的,从解剖上来看,上焦在膈肌的上方,包括了肺和心脏;膈肌和下脐之间称为中焦,包括了脾脏、胃、肝脏的胆囊;脐以下的部位称为下焦,包括肾脏、大肠、小肠、膀胱。

所以三焦并不是指的某一个器官或者某个穴位,三焦的功能包括:

1、通元气;元气是人体最根本的气,是生命活动的根基;

2、运行水谷;也就是食物的消化吸收和排泄功能;

3、运行水液;三焦是管理人体水液的器官,有疏通水液、运行水液的作用,即人体水液代谢的过程。

三焦的病机

三焦为六腑之一,包括上、中、下三部分。

三焦的生理功能,一般认为概括了全身的气化机能,即上焦心肺的输布作用;中焦脾胃的运化转输作用;下焦肝、肾、肠、膀胱的疏泄和气化作用。

三焦病机,即是三焦气化的失调或障碍。

其病理表现有两方面:一是表现为肺、脾、胃、肠、肝、膀胱等脏腑的气机不畅,功能失调。

二是表现为肺、脾、肾等脏津液代谢气化的障碍,升清降浊功能的紊乱,从而导致水液贮留。

所谓气机不畅,是指由于外邪留恋,或因痰、食等病邪阻滞,从而使肺、肝、胃、肠、膀胱等气机郁滞而不畅。

如肺气的宣肃失职、肝气的疏泄失调、胃气的和降失职、大小肠的传化失司、膀胱的气化失权等。

所谓津液代谢气化障碍,则是指由于寒湿之邪内侵,或久病损及肺、脾、肾三脏,因而阳气虚弱,气化失常。

如肺的宣肃通调失职,脾的运化转输无权,肾的蒸腾气化无力,开合失司等。

上、中、下三焦气机不畅,升降出入之机关皆不通利,以致水津气化障碍,水因气阻,气因水滞,水液积聚泛溢于肌腠,则发为水肿。

若以肺、脾气化障碍为主,则水肿偏于腰部以上;若脾肾气化障碍为主,则水肿偏于腰部以下。

三焦病变之症状及其发生机理,与脏腑病机有关部分相同,不再重复。

三焦调理何为三焦?三焦是中医藏象学说中一个特有的名词,是上焦、中焦和下焦的合称。

上焦为膈以上的部位,包括心、肺两脏和头面部;上焦主气司呼吸,主血脉,其特点主宣发,将饮食物所化生的水谷精气敷布周身,如雾露一样可以滋养全身脏腑组织,因而喻为"上焦如雾"。

中焦为膈以下、脐以上的部位,包括脾、胃、肝、胆;中焦主运,即腐熟水谷,运化精微,以化气血,故喻之为"中焦如沤"。

("沤"即饮食水谷腐熟时的泡沫浮游状态。

)下焦为脐以下部位,包括肾、膀胱、大小肠、女子胞等。

下焦主分别清浊、排泄尿液与大便,具有向下、向外排泄的特点,故称“下焦如渎”。

("渎"指沟渠。

)三焦的生理功能三焦是气血水的通道,上焦是气和水的通道,中焦是血和水的通道,下焦是水的通道。

脉内和脉外,中焦和上焦,又是相互沟通的。

三焦是六腑之一,主要有三大功能:1、通行原气。

2、运行水谷。

3、运行水液2、三焦者,水谷之道路,气之所终始也上焦调理适应人群肺气不足、心气不足、胸闷气短、头疼、头晕、颈椎酸疼、手臂麻木、用脑过度、压力大等灵气充能套装,上焦调理疗程水疗精油10ml、经络通按摩精油100ml、肩颈丹20粒小麦胚芽油、橙花、洋甘菊、薰衣草、檀香等、上焦的功能、上焦主气;1、心的功能----------主血脉、藏神、其华在面2、肺的功能----------主呼吸、朝百脉、主宣发、外合皮毛3、上肢的问题--------麻木、肩周炎、无力4、头面部-------------头疼、头晕、记忆力、面黄、色素沉着话术;从中医的角度讲,人体分为三焦,分别主:上焦主气、中焦主血,下焦主水。

首当其冲的就是上焦的气循环,因为气不行则血不畅,血不畅则水不流,水不流则毒不排,由于上焦掌管着大脑、手部、肩颈及心肺功能,上注于头部和脸部及心肺的血液都要通过上焦,若是气循环不畅的话,上焦的气堵在颈部就会照成颈部硬化疼痛,堵在心脏就会造成心气不足,心慌、胸闷等问题,如果气瘀在肩部关节就会出现肩周炎的问题再者堵在肺部,肺逇功能就是主呼吸的,一旦受堵就会肺气不足,造成人没力气,气虚气喘等问题。

中医的三焦功能主治一、上焦•上焦是人体功能活动的源头,与吸收、运送、接受和分布营养息息相关。

•上焦的主要功能是呼吸和运送水谷精微。

•上焦主治痰饮、胀痛、呃逆、烦渴等病症。

二、中焦•中焦是人体的消化系统,主要负责脾胃的功能。

•中焦的主要功能是运转水谷精气,消化吸收和传输。

•中焦主治胃痛、脘腹胀满、纳差、肠鸣、泄泻等病症。

三、下焦•下焦是人体的排泄系统,主要负责肾膀胱的功能。

•下焦的主要功能是排出废物、精液和尿液。

•下焦主治津液不足、尿频、尿急和寒湿下注等病症。

综合调理三焦的方法1.饮食调理方面:–上焦:多食用滋阴润燥的食物,如梨、蘑菇等。

–中焦:饮食应注意清淡易消化的食物,如粥、面条等。

–下焦:多食用温补滋阴的食物,如黑豆、黄鳝等。

2.草药调理方面:–上焦:可使用黄连、麦冬等清热化痰的草药。

–中焦:可使用山药、白扁豆等健脾化湿的草药。

–下焦:可使用泽泻、牛膝等利水温阳的草药。

3.情绪调理方面:–上焦:保持心情舒畅,避免过度压力和焦虑。

–中焦:保持饮食规律,避免暴饮暴食和过度消化。

–下焦:保持适当运动,避免长时间久坐和过度疲劳。

4.养生保健方面:–上焦:定期进行呼吸训练,如深呼吸、腹式呼吸等。

–中焦:注意饮食卫生,避免食用过多油腻和生冷食物。

–下焦:保持适量运动,如散步、太极拳等。

总结:通过饮食调理、草药调理、情绪调理和养生保健,可以有效调理三焦功能,改善相应的病症。

中医强调整体调理,维护人体的平衡和健康,因此综合调理方法的运用是非常重要的。

同时,个体需根据实际情况进行具体调理,如果病情严重或出现明显症状,建议及时就医寻求专业帮助。

中医三焦学说如何影响人体生理功能中医理论博大精深,其中三焦学说更是充满了神秘与智慧。

三焦,作为六腑之一,对人体生理功能有着至关重要的影响。

三焦并非是一个具体的解剖器官,而是一个功能性的概念。

它被划分为上焦、中焦和下焦,涵盖了人体的诸多方面。

上焦,主要包括心、肺两脏。

心主血脉,肺主气司呼吸。

上焦就如同人体的“天空”,主气的宣发和布散。

心肺将气血、津液等营养物质输送到全身,以滋养各个脏腑组织。

想象一下,上焦就像是一个巨大的灌溉系统,把生命所需的“水分”均匀地洒向每一个角落。

心肺功能的正常与否,直接影响着上焦的功能。

若心阳不振,或者肺气虚弱,就会导致上焦的宣发和布散功能失常。

比如,心阳不足时,血液循环减缓,可能出现心悸、胸闷等症状;肺气虚弱时,呼吸不畅,容易气短、乏力,而且无法有效地将卫气散布到体表,导致人体抵抗力下降,容易感冒。

中焦,主要包括脾和胃。

脾胃被誉为“后天之本”,是人体消化吸收的关键所在。

中焦就像是一个大型的加工厂,负责将摄入的食物转化为气血津液等营养物质。

脾主运化,胃主受纳腐熟。

脾能够将食物中的精华提取出来,并输送到全身;胃则负责容纳和初步消化食物。

如果脾胃失调,中焦的功能就会紊乱。

比如,脾气虚弱时,运化无力,可能会出现食欲不振、腹胀、便溏等症状;胃火亢盛时,则可能出现消谷善饥、口臭、牙龈肿痛等问题。

中焦的正常运转对于人体的营养供应至关重要。

只有中焦功能良好,人体才能获得充足的能量,维持正常的生命活动。

下焦,主要包括肾、肝、大小肠、膀胱等脏腑。

肾为先天之本,藏精主生殖;肝主疏泄,调畅气机;大小肠负责传导糟粕;膀胱则贮存和排泄尿液。

下焦就像是人体的“根基”,起着稳固和支持的作用。

肾中所藏的精气,是人体生长发育和生殖的基础。

若肾精亏虚,可能会出现腰膝酸软、头晕耳鸣、性功能减退等症状。

肝的疏泄功能正常,才能保证气血的运行畅通无阻。

如果肝气郁结,就可能出现胁肋胀痛、情绪抑郁等问题。

大小肠的传导功能失常,可能导致便秘或腹泻;膀胱的开合失司,则可能出现尿频、尿急、尿失禁等病症。

中医三焦学说的理论基础是什么中医理论源远流长,其中三焦学说作为中医藏象学说的重要组成部分,具有独特的理论价值和临床意义。

然而,对于三焦学说的理论基础,却一直是中医界探讨和研究的重要课题。

要理解三焦学说的理论基础,首先需要明确三焦的概念。

三焦并非是一个具体的实质性脏器,而是一个功能性的概念。

三焦被分为上焦、中焦和下焦,涵盖了人体的多个脏腑和生理功能。

从生理功能来看,三焦是人体气血津液运行的通道。

上焦如雾,主心肺的宣发输布功能,将气血津液散布到全身,以濡养肌肤和脏腑;中焦如沤,主脾胃的消化腐熟功能,负责将摄入的食物转化为气血津液;下焦如渎,主肾与膀胱的排泄功能,将代谢后的糟粕排出体外。

这种对气血津液运行和代谢的调节作用,是三焦学说的重要理论基础之一。

中医的整体观念也是三焦学说的理论支撑。

中医认为人体是一个有机的整体,各个脏腑之间相互关联、相互影响。

三焦作为一个贯穿全身的功能系统,将五脏六腑紧密联系在一起,实现了人体内部的协调统一。

例如,上焦心肺的功能失调,可能会影响到中焦脾胃的运化,进而影响下焦肾与膀胱的排泄。

反之,下焦的病变也可能向上影响到上焦和中焦。

阴阳五行学说在三焦学说中也有着深刻的体现。

阴阳的平衡和五行的生克制化,都与三焦的功能密切相关。

从阴阳角度看,上焦多为阳,下焦多为阴,中焦则为阴阳转化的枢纽。

在五行中,三焦与五脏六腑的对应关系,以及五行之间的相生相克规律,都有助于解释三焦功能的正常与异常。

经络学说也是三焦学说不可忽视的理论基础。

三焦与经络系统相互沟通,通过经络的气血运行,实现三焦的生理功能。

例如,手少阳三焦经与三焦的关系密切,其气血的盛衰和运行通畅与否,直接影响三焦的功能。

再者,气化学说对理解三焦也具有重要意义。

人体的气化过程包括了物质的转化和能量的代谢,而三焦在这一过程中起到了关键的调节作用。

通过三焦的气化功能,实现了气、血、津、液之间的相互转化和输布,维持了人体的正常生理活动。

此外,古代医家通过长期的临床实践观察和总结,为三焦学说的形成和发展提供了丰富的经验依据。

三焦原理

三焦原理是中医学中的一个概念,指的是人体内的三个主要焦点,分别是心火、脾气和肾水。

三焦原理是中医理论中的一个重要概念,用以解释和调节人体内的能量和平衡。

首先,心火指的是人体心脏的功能,它代表了情绪、精神和意识活动。

心火的旺盛与否直接影响着人的情绪和精神状态。

如果心火过旺,人会感到焦躁、易怒、失眠等症状;如果心火不足,人会感到情绪低落、无力、注意力不集中等症状。

通过调节心火的平衡,可以改善情绪和精神状态。

其次,脾气是指人体脾胃的功能,它代表了消化吸收和能量转化的能力。

脾气的好坏直接影响着人体的营养吸收和能量代谢。

如果脾气过虚,人会出现食欲不振、容易疲劳、消化不良等问题;如果脾气过旺,人体会出现消化过度、体重增加等问题。

通过调节脾气的平衡,可以改善消化和营养吸收的问题。

最后,肾水指的是人体肾脏的功能,它代表了人体的生长、发育和水液代谢。

肾水的平衡与否影响着人的健康和生命力。

如果肾水不足,人会感到疲劳、腰膝酸软、咳嗽、口干等症状;如果肾水过盛,会出现尿频、夜尿增多等问题。

通过调节肾水的平衡,可以改善人体的生理功能和提高免疫力。

综上所述,三焦原理是中医学中用以解释和调节人体内能量平衡的理论。

通过调节心火、脾气和肾水的平衡,可以改善人体的情绪、消化和生理功能,达到促进健康的目的。

三焦不通的症状及调理方法三焦,又称三焦经,是中医学中的一个概念,它是指人体内的一种气血运行通路。

三焦主要负责调节人体的气血运行和代谢功能,如果三焦不通,就会导致身体出现各种不适症状。

那么,三焦不通的症状有哪些?又该如何进行调理呢?1. 症状。

三焦不通的症状主要包括气滞、湿困、痰浊等。

气滞表现为胸胁疼痛、腹胀、嗳气等症状;湿困则表现为身体沉重、四肢困重、口苦、舌苔厚腻等症状;而痰浊则表现为头晕目眩、口苦、痰多等症状。

这些症状会让人感到身体不适,影响日常生活和工作。

2. 调理方法。

针对三焦不通的症状,我们可以通过调理来改善身体状况。

首先,可以通过中药调理来改善气滞、湿困、痰浊等症状。

中医药中有很多可以疏通三焦经络的药物,如香附、木香、厚朴等,可以通过中医医生的指导下进行合理的搭配使用,以达到调理的效果。

其次,可以通过针灸来调理三焦不通的症状。

针灸是中医传统疗法之一,通过在特定的穴位上施加针刺,可以调理人体的气血运行,从而改善三焦不通所导致的症状。

针灸具有疗效确切、无副作用等优点,可以作为调理三焦不通的有效方法之一。

此外,适当的按摩也可以帮助改善三焦不通的症状。

通过按摩特定的穴位和经络,可以促进气血的运行,改善气滞、湿困、痰浊等症状。

而且,按摩还可以缓解身体的疲劳,增强身体的免疫力,对于调理三焦不通具有一定的帮助。

最后,良好的生活习惯也是调理三焦不通的重要因素。

保持良好的作息规律,合理饮食,适当运动,保持心情愉快,都对改善三焦不通有积极的作用。

尤其是在饮食方面,应该注意少食辛辣刺激性食物,多食新鲜蔬菜水果,保持肠道通畅,有助于改善三焦不通的症状。

综上所述,三焦不通会导致身体出现气滞、湿困、痰浊等症状,对身体健康造成影响。

因此,我们需要通过中药调理、针灸、按摩以及良好的生活习惯来改善三焦不通的症状,保持身体的健康。

希望大家能够重视三焦的调理,保持身体的健康。

三焦是什么?三焦的作用是什么?关于《三焦是什么?三焦的作用是什么?》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

我们一般说“五脏六腑”,那六腑是啥?沒有学过一点中医养生之道的人是说不清的,一般只有说全五腑——胃、肠子、结肠、膀光、胆。

也有一腑,便是三焦。

那麼三焦实际指什么呢?一、三焦实际指什么三焦,为六腑之一,是上、中、下三焦的统称。

三焦是中医学藏象学说中一个独有的专有名词,六腑之一,坐落于身体和五脏六腑中间的内腔,包括胸腔和腹部,身体的别的五脏六腑人体器官均在。

在其中,是上焦、中焦和下焦的统称,将要躯体区划为3个位置。

总观三焦,膈以上为上焦,包含心与肺;横膈下列到脐为中焦,包含脾、胃、;脐下列至二阴为下焦,包含肝、肾、大结肠、膀光、女子胞等。

在其中肝脏,按其位置而言,应划入中焦,但因它与肾密切相关,故将肝和肾一同划入下焦。

三焦的作用事实上是五脏六腑所有作用的整体。

二、三焦的功效是啥1、行驶原气三焦行驶原气之说,原气,为身体最压根的气,是生命活动的源动力。

原气根于肾,根据三焦别入十二经脉而以应五脏六腑,故名三焦为原气之别使。

2、运作水谷《素问·金匮真言论》称三焦为六腑之一,《素问·五藏别论》称三焦为传化之府,其具备传化水谷的作用。

3、运作水湿三焦为身体水湿运作的关键安全通道;表明三焦是身体管理方法水湿的人体器官,有输通水路,运作水湿的功效。

三、三焦的辨证三焦辩证是在论述上、中、下三焦隶属五脏六腑临床表现以及症状的基本上,另外也表明了温病初、中、末三个不一样的环节。

三焦辩证觉得:温病一般起源于上焦手太阴肺,随后传到中焦肠胃,最终总算下焦肾脏。

可是,因为温病有风温、春温、暑温、湿温、秋燥、伏暑、疫情等不一样类型。

因而,他们的病发和传变规律性各有不同。

如暑温初起,就可以主要表现为中焦病证。

除此之外,三焦病证亦能够相兼互见。

如湿温初起,多上、中二焦另外病发。

中医三焦调理法如何改善内分泌功能在中医理论中,三焦是一个独特且重要的概念。

三焦并非是具体的脏腑器官,而是涵盖了人体上、中、下三个部位的生理功能和代谢通路。

而内分泌系统作为调节人体生理机能的关键,其功能的平衡与稳定对于健康至关重要。

中医三焦调理法在改善内分泌功能方面具有独特的作用和价值。

首先,我们来了解一下三焦的具体概念。

三焦分为上焦、中焦和下焦。

上焦一般指横膈以上的胸部,包括心、肺等脏器;中焦位于横膈以下、脐以上,主要包括脾、胃等;下焦则是脐以下的部位,涵盖肾、膀胱、大小肠等。

三焦作为人体气血津液运行的通道,对于维持身体的正常生理功能起着重要的作用。

内分泌系统是由内分泌腺和分布于其它器官的内分泌细胞组成的一个复杂的调节系统。

它通过分泌激素来调节身体的生长、发育、代谢、生殖等各种生理过程。

当内分泌功能失调时,可能会出现一系列的健康问题,如月经不调、失眠、焦虑、肥胖、糖尿病等。

那么,中医三焦调理法是如何改善内分泌功能的呢?上焦调理与内分泌功能改善:上焦主心肺,心肺的功能正常与否直接影响着气血的运行。

心主血脉,肺主气司呼吸。

通过调理上焦,可以促进心肺功能,保证气血的充足和流畅。

比如,采用一些养心安神的中药,如酸枣仁、柏子仁等,可以帮助缓解焦虑、失眠等症状,这些症状往往与内分泌失调有关。

同时,通过适当的运动,如太极拳、瑜伽等,可以增强心肺功能,促进气血循环,有助于调节内分泌。

中焦调理与内分泌功能改善:中焦主要是脾胃,脾胃为后天之本,气血生化之源。

脾胃功能正常,才能保证营养物质的吸收和运化,为身体提供充足的能量。

如果脾胃虚弱,就会出现消化不良、食欲不振、腹胀等症状,进而影响营养的吸收和代谢,导致内分泌失调。

中医常通过调理脾胃来改善中焦功能,比如使用白术、茯苓、山药等健脾祛湿的中药。

此外,饮食的调理也非常重要,要避免暴饮暴食、过度食用生冷油腻食物,保持饮食的规律和均衡。

下焦调理与内分泌功能改善:下焦主要包括肾、膀胱等脏器。

焦汉字演变焦:jiāo,会意。

字从隹,从火。

“隹”意为“鸟头”、“锐头”、“尖头”。

“隹”与“火”联合起来表示“火苗尖头”。

本义:火苗尖头。

引申义:集中火力加热于一点。

转义:加热过头,被加热的物体碳化。

转义的引申义:1.碳渣。

2.碳色,黄黑色。

3.碳化物体的物理性质:酥脆。

干枯。

4.碳化物体的形状:卷曲。

说明:1.在中医里,焦指水气运行的起点或终点,这可能与经络穴位学和针灸学有关。

“灸”即指用火苗集中于一个人体穴位进行长时间加热。

2.“焦”也可以指人的心情烦躁,称“心焦”、“焦心”,字面意思是“如同把心放在火头上烘烤”。

汉语解释中焦①人体部位名。

三焦之一。

三焦的中部,指上腹部分。

它的主要功用是助脾胃,主腐熟水谷,泌糟粕,蒸津液,化精微,是血液营养生化的来源。

中焦如沤中焦主要指上腹部,包括脾、胃及肝、胆等内脏。

胃主腐熟,脾主运化,肝胆主疏泄,并分泌、排泄胆汁以助消化。

因此,中焦具有消化、吸收并转输水谷精微和化生气血的功能。

《灵枢·营卫生会》说:“中焦……此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微,上注于肺脉,乃化而为血,以奉生身。

”并概括中焦的功能为“中焦如沤”。

沤,是浸泡的意思。

所谓“如沤”,是形容中焦脾胃腐熟、运化水谷,进而化生气血的作用。

《难经》亦持此说,如三十一难说:“中焦者,在胃中脘,不上不下,主腐熟水谷。

”中医辞典中焦中焦①人体部位名。

三焦之一。

三焦的中部,指上腹部分。

它的主要功用是助脾胃,主腐熟水谷,泌糟粕,蒸津液,化精微,是血液营养生化的来源。

《灵枢·营卫生会》:“中焦亦并胃中,出上焦之后。

此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微,上注于肺脉乃化为血,以奉生身,莫贵于此。

” ②诊断学名词,为温病三焦辨证之一。

指持续高热阶段,邪在胃肠或脾。

《温病条辨》:“但恶热,不恶寒,日晡益甚者,转至中焦,阳明温病也。

”鹜溏鹜溏证名。

《素问·至真要大论》:“寒清于中,感而疟,大凉革候,咳,腹中鸣,注泄鹜溏,名木敛。

六腑之六:三焦(决渎之官,水道出焉)三焦是人体“十二藏之一”。

《素问·灵兰秘典论》经文简要说明三焦是决渎之官,水道出焉,只阐明其生理功能。

《难经》指三焦是六腑之一,又说三焦有名而无形。

由于当时科学水平有限,《内经》、《难经》均未将三焦实质交待清楚,给后世研究三焦理论带来相当大的困难,悬而未解决达二千多年。

本文提出“三焦发源在精室”,“精室”为藏精之室,男子为睾丸,女子为卵巢。

敬请同道批评指正。

1.历史关于“三焦”形质的争议《素问·灵兰秘典论》说:“三焦者,决渎之官,水道出焉。

”《难经·三十八难》说:“三焦……有原气之别焉,主持诸气,有名而无形,其经属手少阳,此外府也。

”由此引起后世医家对三焦形质的争议。

明·马玄台《难经正义》认为:《难经》所说的上、中、下焦是无形之气,手少阳三焦是有形之体,并把《三因方》所载的右肾下如手掌大的脂膜,指为三焦之体。

可是孙一奎对三焦有两之说则持异议,至于《三因方》所载脂膜之说,则为标新立异,而《内经》、《难经》及前代医浓均无此说,故脂膜说也不足为信。

虞天民以包涵肠胃之总司,指腔子为三焦。

张景岳《类经》说三焦是“藏府之外,躯体之内,包罗诸藏,一腔之大府也。

”由于上述不同意见,各有分歧,遗留至今,有待于有一个比较完整的认识。

医学教育网搜集整理2.近五十年关于“三焦”问题的争鸣近五十年来由于现代医学的迅速发展,促进了对传统中医学基础理论的学术深入探讨。

于是有认为三焦的实质与血液循环系统有相似性,三焦与内分泌系统有联系;也有认为三焦的功能是传递各种生命信息的物质,协调生命活动,作为气化的场所,参与细胞代谢、能量代谢、体液免疫及各种生理生化活动等;但是仍有一部分学者认为三焦应归属膀胱等。

各抒己见,推陈出新,反映了研究三焦实质问题的时机已经到来。

3.“三焦”的无形与有形《难经·六十六难》说三焦“主通行三气”。

凡物都有一定的形态,可是气体就例外,因为气体分子很小,人的肉眼无法洞察,况且气体是“流体”,它不停地运动,变化无穷,无固定形态可言。