个体化用药方案设计共37页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.32 MB

- 文档页数:19

个体化用药指导方案设计随着医疗技术的进步,个体化用药成为现代医疗的一个重要方向。

个体化用药指导方案设计的目的是根据患者的基因型、表型和环境等因素,制定适合他们的药物治疗方案,以提高药物治疗效果和减少不良反应的发生。

本文将为您详细介绍个体化用药指导方案设计的基本流程和注意事项。

一、基本流程1.收集患者信息:个体化用药的第一步是收集患者的相关信息,包括基因型、表型和生活习惯等。

这可以通过患者的基因检测报告、临床病历和问卷调查等方式获取。

2.评估药物反应风险:根据患者的基因型和表型,评估患者对不同药物的反应风险。

这可以通过查阅相关文献、数据库和专家意见等方式进行。

3.制定治疗方案:根据患者的特定情况,制定个体化的药物治疗方案。

这包括选择适当的药物、确定剂量和给药途径等。

4.监测药物疗效:在治疗过程中,监测药物的疗效。

这可以通过临床观察、问卷调查和实验室检测等方式进行。

5.调整治疗方案:根据监测结果,调整个体化的药物治疗方案,以达到最佳的疗效和安全性。

6.持续监测:个体化用药是一个动态的过程,需要持续监测患者的疗效和不良反应。

定期跟踪患者的病情,及时调整治疗方案,以保证治疗的有效性和安全性。

二、注意事项1.合理选择基因检测方法:根据患者的需求和临床实际,选择合适的基因检测方法。

不同的基因检测方法有不同的检测范围和准确性,需要根据具体情况进行选择。

2.依据可靠的临床指南:制定个体化用药方案时,应依据可靠的临床指南和权威的专家意见。

同时,要注意及时更新指南,以适应最新的医学进展。

3.考虑多种因素:个体化用药方案的制定需要综合考虑多种因素,包括基因型、表型、年龄、性别、生活习惯、肾功能、肝功能等。

不同因素可能相互影响,需要综合分析。

4.确保药物安全性:在制定个体化用药方案时,要始终将药物安全性放在首位。

根据患者的情况,评估药物的潜在风险,避免不必要的药物副作用和药物相互作用。

5.建立完整的监测机制:个体化用药是一个动态的过程,需要建立完整的监测机制。

一、背景随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对药品的需求日益多样化。

然而,现有的药品市场存在一些问题,如药品品种单一、剂型单一、用药效果不佳等。

为了满足不同患者的个性化需求,提高用药效果,我们提出以下药品个人专项定制方案。

二、方案目标1. 提高药品的适用性和有效性,满足患者的个性化需求;2. 提升药品质量,确保用药安全;3. 提高患者用药满意度,降低药品不良反应发生率。

三、方案内容1. 药品研发与生产(1)根据患者病情、体质和需求,进行药品配方设计,开发具有针对性的药品;(2)采用先进的生产工艺,确保药品质量;(3)建立严格的质量控制体系,对药品进行全程跟踪检测。

2. 药品销售与配送(1)根据患者需求,提供多种剂型、规格的药品,满足不同用药场景;(2)建立线上线下相结合的销售渠道,方便患者购买;(3)提供专业配送服务,确保药品在短时间内送达患者手中。

3. 药品使用与指导(1)为患者提供专业用药指导,确保患者正确使用药品;(2)建立患者用药档案,记录患者用药情况,为医生提供用药参考;(3)定期对患者进行随访,了解患者用药效果,及时调整用药方案。

4. 药品个性化定制服务(1)根据患者病情、体质和需求,制定个性化用药方案;(2)为患者提供定制化药品,如中药配方颗粒、缓释制剂等;(3)针对特殊患者群体,如儿童、老年人、孕妇等,提供针对性用药方案。

四、实施方案1. 成立专业团队,负责药品研发、生产、销售、配送、使用和指导等工作;2. 建立完善的管理制度,确保药品质量、安全和服务质量;3. 加强与医疗机构、药品生产企业、物流企业等合作,共同推进药品个人专项定制方案的实施;4. 定期开展培训和交流活动,提高团队成员的专业素质和服务水平。

五、预期效果1. 提高患者用药满意度,降低药品不良反应发生率;2. 提升药品市场竞争力,扩大市场份额;3. 推动药品产业转型升级,促进医药行业健康发展。

总之,药品个人专项定制方案旨在满足患者个性化需求,提高用药效果,确保用药安全。

临床药学实践中的个体化用药方案制定及优化题目:临床药学实践中的个体化用药方案制定及优化摘要:随着临床药学的快速发展,个体化用药方案已成为提高药物治疗效果和减少不良反应的关键策略之一。

本论文旨在探讨临床药学实践中个体化用药方案的制定与优化方法,并通过数据分析和结果呈现,提出结论与讨论,为临床药学实践提供有价值的参考。

一、研究问题及背景:1. 研究问题:在临床药学实践中,如何制定和优化个体化用药方案,以提高临床药物疗效和减少不良反应?2. 背景:随着药物研发技术的进步,越来越多的药物进入临床实践,但是由于患者个体差异以及药物代谢、药物相互作用等因素的影响,药物治疗的效果和安全性存在很大的差异。

因此,个体化用药方案的制定与优化成为了当下临床药学的研究热点。

个体化用药方案可以根据患者基因型、病理生理特征、药物代谢情况等因素,制定个体化的用药方案,以实现最佳的治疗效果。

二、研究方案方法:1. 数据收集:通过患者病历、基因测序等方式,收集个体化用药方案所需的数据,包括患者基本信息、病情资料、相关临床检验指标等。

2. 数据分析:利用统计学方法对收集到的数据进行分析,探讨个体化用药方案的制定和优化方法。

其中,可以采用数据挖掘技术,通过分析大量数据寻找潜在的关联和规律,为个体化用药方案的制定提供科学依据。

3. 结果呈现:将数据分析的结果进行可视化呈现,以直观展示个体化用药方案的制定和优化方法,包括用药策略、剂量调整、药物相互作用的预测等。

三、数据分析和结果呈现:1. 个体化用药方案制定:根据患者基因型、病情资料等,设计个体化用药方案。

例如,根据患者遗传多态性,调整药物剂量、选择特定的药物代谢途径、避免潜在的药物相互作用等。

2. 个体化用药方案优化:通过持续监测血药浓度、评估临床反应等指标,对个体化用药方案进行优化。

例如,根据药物浓度-反应关系,调整药物剂量,以提高疗效和减少不良反应。

四、结论与讨论:个体化用药方案的制定与优化在临床药学实践中具有重要的意义。

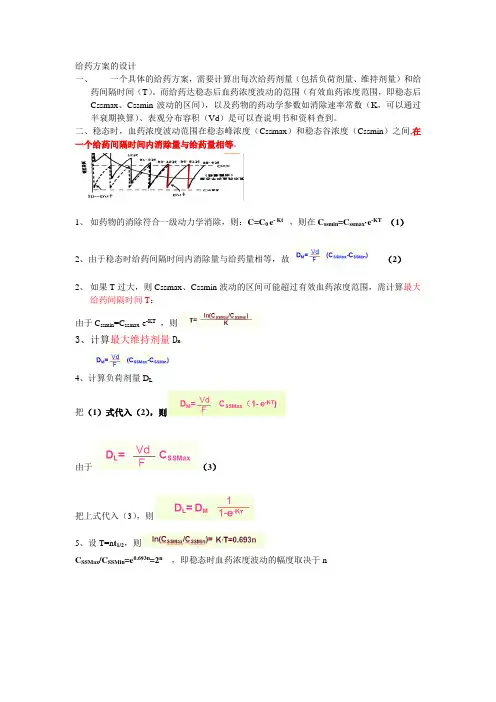

给药方案的设计

一、一个具体的给药方案,需要计算出每次给药剂量(包括负荷剂量、维持剂量)和给

药间隔时间(T)。

而给药达稳态后血药浓度波动的范围(有效血药浓度范围,即稳态后Cssmax、Cssmin波动的区间),以及药物的药动学参数如消除速率常数(K,可以通过半衰期换算)、表观分布容积(Vd)是可以查说明书和资料查到。

二、稳态时,血药浓度波动范围在稳态峰浓度(Cssmax)和稳态谷浓度(Cssmin)之间,在一个给药间隔时间内消除量与给药量相等。

1、如药物的消除符合一级动力学消除,则:C=C0 e- Kt ,则在C ssmin=C ssmax·e-KT(1)

2、由于稳态时给药间隔时间内消除量与给药量相等,故(2)

2、如果T过大,则Cssmax、Cssmin波动的区间可能超过有效血药浓度范围,需计算最大

给药间隔时间T:

由于C ssmin=C ssmax·e-KT,则

3、计算最大维持剂量D

M:

4、计算负荷剂量D L

把(1)式代入(2),则

由于(3)

把上式代入(3),则

5、设T=n t1/2,则

C SSMax/C SSMin=e0.693n=2n ,即稳态时血药浓度波动的幅度取决于n。

高血压和药物治疗方案的个体化选择合同书甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]鉴于甲方为高血压患者,需要制定个体化的药物治疗方案;乙方为医疗机构,拥有相关的医疗资源和专业知识;双方本着平等互利的原则,达成以下协议:第一条合作目的甲方委托乙方为其提供高血压的个体化药物治疗方案,旨在使甲方获得最佳的治疗效果,并提高生活质量。

第二条服务内容1. 乙方将针对甲方的具体情况进行综合评估和分析,包括但不限于甲方的身体状况、病史、实验室检查结果等。

2. 乙方将根据评估结果,制定个体化的高血压药物治疗方案,包括药物的种类、剂量和用药时间等。

3. 乙方将提供必要的监测和随访服务,对甲方的治疗效果进行评估和调整,确保药物治疗方案的有效性和安全性。

4. 乙方将向甲方提供相关的健康教育和宣教,帮助甲方理解高血压的相关知识,提高自我管理能力。

第三条保密义务1. 甲、乙双方都有义务保守对方的商业秘密和个人隐私,并不得泄露给任何第三方。

2. 乙方对甲方的个人信息和医疗记录将严格保密,只能用于制定个体化的治疗方案和提供相关服务。

第四条费用与结算1. 甲方将支付合理的服务费用给乙方,具体金额双方协商确定。

2. 甲方将按照双方约定的支付方式和周期进行结算。

第五条风险与免责1. 乙方将根据甲方提供的准确和完整的信息制定治疗方案,但不能保证治疗效果的绝对和完全有效,也无法对治疗结果承担责任。

2. 甲方在接受治疗期间,需要按照乙方的建议进行药物的管理和监测,自行承担相关风险。

3. 甲方在接受治疗期间如出现不适或急救情况,应及时就医,乙方不承担因此产生的责任。

第六条合作期限与终止1. 本合同自双方签字之日起生效,有效期为[合作期限]。

2. 在合作期限内,如双方一方发现对方有违约行为,可提前解除合同,并追究违约方的法律责任。

第七条争议解决1. 对于本合同的解释、执行以及未尽事宜,由双方协商解决。

2. 如协商无法解决,可向所在地的人民法院提起诉讼。

抗血小板药物个体化用药方案摘要:1例45岁男性患者,因“言语含糊、右侧肢体力弱11h余”入院。

入院后诊断为急性脑梗死、高血压3级(很高危组)。

入院后予以双联抗血小板、降脂及改善微循环等治疗。

入院第2日下午出现胸闷、气促,言语含糊症状较前加重,考虑卒中进展。

临床药师评估治疗方案后,积极寻找循证学依据,与医师一起制订个体化用药方案,经积极治疗及加强药学监护后,该患者言语含糊、肢体肌力症状得到明显改善,且无相关并发症发生,14d后患者好转予以出院,出院后为期3个月随访未发现脑梗死复发及出血事件发生。

关键词:进展性脑梗死;阿司匹林;氯吡格雷;替罗非班;替格瑞洛;药物基因组学进展性脑梗死(progressingstroke,PIS)是指脑梗死引发的轻微神经功能损伤,并在2~3d内出现神经功能缺损症状阶梯式或渐进式加重[1]。

进展性脑梗死发病率为9.8%~37%,且具有较高致残性和致死率[2]。

目前临床治疗进展性脑梗死缺乏特效手段,虽然抗血小板药物是临床治疗脑梗死及预防其进展或复发的基石,但口服抗血小板药物无法完全覆盖血栓形成的全部环节,特别是对阿司匹林或氯吡格雷抵抗者而言,合理选取抗血小板药物对预防脑梗死进展及复发非常关键。

本研究对1例进展性脑梗死患者抗血小板药物治疗过程进行分析和探讨,旨在为临床治疗进展性脑梗死提供参考。

1病例资料患者,男性,45岁,因“言语含糊、右侧肢体力弱11h 余”于2021年3月9日入院。

查体:体温36.7℃,脉搏72次·min-1,呼吸20次·min-1,血压171/86mmHg(1mmHg=0.133kPa)。

神志清、精神较差、言语含糊,右侧肢体肌力4级,闭目难立征阳性,右侧指鼻试验睁眼可疑阳性,走一字步不稳,饮水试验阴性。

美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分2分。

辅助检查:急诊头颅CT未异常,右肺中叶纤维灶。

头颅磁共振检查示:左侧基底节区急性期脑梗死,轻微脑白质变性;右侧上颌窦黏膜下囊肿;右侧大脑前动脉A1段无异常;右侧胚胎型大脑后动脉;左侧优势型椎动脉。