眼部CT和MRI检查及诊断专家共识

- 格式:pdf

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:6

磁共振成像安全管理中国专家共识发布MRI是目前临床上普遍应用的影像检查手段。

与X线及CT检查比较,MRI无电离辐射,被认为是一种安全的影像检查方法。

事实上,MRI环境中存在着许多潜在风险,可能对受检者、陪同家属、医护人员及其他出现在MRI场地中的工作人员(如保安、保洁员等)造成伤害。

因此,MRI安全管理问题值得关注。

中华医学会放射学分会质量管理与安全管理学组、磁共振成像学组专家在参考国内外MRI安全标准及相关文献的基础上,结合我国的实际情况制订了本版MRI安全管理中国专家共识,旨在提高MRI安全管理的意识,提升MRI安全管理的水平。

总则一、所有临床型MR设备,包括诊断、科研和介入手术中使用的设备,不论其磁体形式、磁场强度如何,都应该遵循MRI安全管理的相关规定。

二、目前我国临床常规使用的MRI设备磁场场强为0.2 T至3.0 T。

只有获得中国食品药品监督管理总局批准认证的设备,才能用以对临床受检者开展检查。

三、建议配置MRI设备的单位酌情配备至少1名MRI医学物理师,职责包括修订及维护MRI安全管理规范,使其适用于现有的场地和受检者检查的要求,同时确保MRI安全管理规定得以严格执行。

四、MRI场地中发生的任何不良事件或安全隐患,都要在30 min内及时地上报MR室的负责人和科室主任,并按照要求在规定的时限内逐级上报至上级主管部门(如医务科、医疗安全管理委员会等)。

MRI安全筛查01MR设备安全性标识所有计划带入区域Ⅳ的金属或含金属的物品都必须进行测试,并粘贴相应的安全性指示标识。

铁磁性金属物品粘贴红色圆形'MR不安全'标志(图2);在特定条件下安全的物品粘贴黄色三角形'有条件的安全'标志(图3);非金属物品粘贴绿色方形'MR安全'标志(图4)。

图2~4 MR设备安全性标识。

图2为铁磁性金属物品外粘贴的红色圆形'MR不安全'标志;图3为在特定条件下安全的物品外粘贴的黄色三角形'有条件的安全'标志;图4为在非金属物品外粘贴的绿色方形'MR安全'标志02筛查原则非MRI人员进入区域Ⅳ必须经过MRI安全检查,仅二级MRI工作人员有实施筛查的资格。

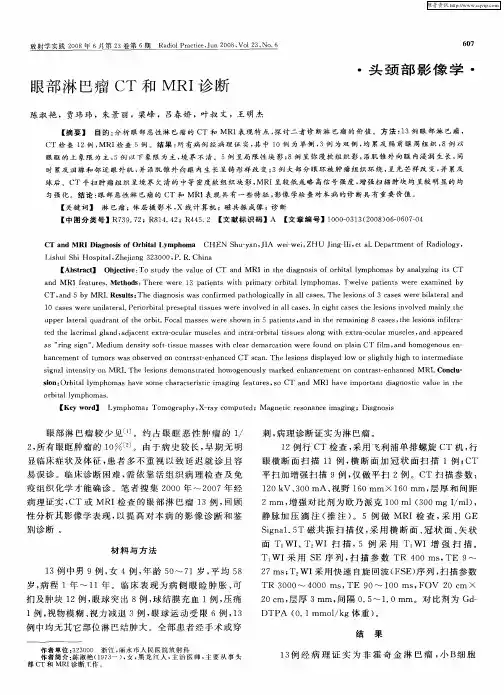

CT与MRI在诊断眼眶神经鞘瘤的临床价值对照摘要:目的:探讨CT与MRI在诊断眼眶神经鞘瘤的临床价值。

方法:收集2011年1月~2014年4月我院诊断为眼眶神经鞘瘤的患者作为本次研究对象,共计32例,分别给予CT平扫与MRI。

以术后病理诊断为金标准,分别对比CT和MRI对诊断眼眶神经鞘瘤的定位诊断正确率、灵敏度、特异度及定性诊断正确率、灵敏度、特异度。

结果:CT和MRI对诊断眼眶神经鞘瘤的定位诊断正确率、灵敏度、特异度分别为(93.75%、87.5%、90.63%)、(100%、100%、100%),差异无统计学意义(P>0.05);CT和MRI对诊断眼眶神经鞘瘤的定性诊断正确率、灵敏度、特异度比较分别为(50%、46.88%、53.13%)、(84.38%、81.25%、93.75%),差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:本次研究认为MRI在诊断眼眶神经鞘瘤的定性诊断明显高于CT,CT与MRI在定位诊断眼眶神经鞘瘤时,基本无差异。

关键词:CT;MRI;眼眶神经鞘瘤;价值眼眶内分布有第III、IV、VI对颅神经和第V对颅神经的第一、二支,这些神经的轴突外被覆神经鞘细胞,因此好发眼眶神经鞘瘤。

核磁共振成像具有极高的软组织分辨力,且无辐射损害,对眼眶肌健、韧带和周围组织解剖结构的显示效果佳,对眼眶神经鞘瘤有重要的作用。

而CT平扫对眼眶神经鞘瘤能提示较好的空间定位。

因此本次研究拟收集近2011年1月~2014年4月我院诊断为眼眶神经鞘瘤的患者,探讨CT和MRI对诊断眼眶神经鞘瘤的意义。

1 资料与方法1.1 病例选择收集近2011年1月~2014年4月我院诊断为眼眶神经鞘瘤的患者作为本次研究对象,共计32例,分别给予CT平扫与MRI。

症状为眼球突出、运动障碍、复视。

眼眶神经鞘瘤患者年龄19~63岁,平均年龄(43.9±21.8)岁,男性19人,女性13人,病程2月~3年。

本次研究通过医院伦理道德委员会的批准。

MRI检查广泛应用于临床,是疾病诊断、制定治疗方案和疗效评估的重要手段。

目前我国的MRI设备已经基本普及到了县级医院。

MRI检查技术难度大,成像参数和序列繁多,根据疾病的特点选择成像序列和技术参数,使图像满足影像诊断及临床需要,是MRI设备操作技术人员必须具备的能力。

为了规范MRI检查技术,更好地为患者服务,国内相关专家参考相关文献并结合临床实际起草了本版MRI检查技术专家共识。

MRI检查前准备一、适应证与禁忌证1.适应证:适用于人体大部分解剖部位和器官疾病的检查,应根据临床需要以及MRI在各解剖部位的应用特点选择。

2.禁忌证:(1)体内装有心脏起搏器,除外起搏器为新型MRI兼容性产品的情况;(2)体内植入电子耳蜗、磁性金属药物灌注泵、神经刺激器等电子装置;(3)妊娠3个月内;(4)眼眶内有磁性金属异物。

有下列情况者,需在做好风险评估、成像效果预估的前提下,权衡利弊后慎重考虑是否行MRI检查。

(1)体内有弱磁性置入物(如心脏金属瓣膜、血管金属支架、血管夹、螺旋圈、滤器、封堵物等)时,一般建议在相关术后6~8周再进行检查,且最好采用1.5T以下场强设备[1];(2)体内有金属弹片、金属人工关节、假肢、假体、固定钢板等时,视金属置入物距扫描区域(磁场中心)的距离,在确保人身安全的前提下慎重选择,且建议采用1.5T以下场强设备;(3)体内有骨关节固定钢钉、骨螺丝、固定假牙、避孕环等时,考虑产生的金属伪影是否影响检查目标;(4)可短时去除生命监护设备(磁性金属类、电子类)的危重患者;(5)癫痫发作、神经刺激症、幽闭恐怖症患者;(6)高热患者;(7)妊娠3个月及以上;(8)体内有金属或电子装置植入物者,建议参照产品说明书上的MRI安全提示。

二、MRI对比剂使用注意事项1.核对受检者基本信息及增强检查申请单要求,确认增强检查为必需检查。

2.评估对比剂使用禁忌证及风险,受检者签署对比剂使用风险及注意事项知情同意书。

CT检查技术专家共识(2016版)01计算机体层成像(computedtomography,CT)是继1895年伦琴发现X线以来,医学影像学发展史上的一次革命。

由于具有密度分辨率和空间分辨率高、对病灶定位和定性准确、可以为临床提供直观可靠的影像资料等优势,CT检查已成为临床医学不可缺少的诊断手段,在我国已经普及到各级医疗机构。

规范CT检查技术,为临床和诊断提供普遍公认的优质图像至关重要。

为了规范CT检查技术,更好地为患者服务,国内相关专家综合相关文献并结合临床实际起草了本版CT检查技术专家共识。

CT扫描前准备一、设备准备1.检查室按照各类型设备的要求提供适宜的温度和湿度。

2.依照CT设备开机的要求按步骤操作。

3.按设备要求预热X线管。

4.建议按设备要求进行空气校正。

5.建议确保有足够的存储空间。

如果有PACS系统,需要确保数据传输通畅。

6.确保高压注射器处于完好待用状态。

7.确保影像交付介质处于正常状态。

8.定期做好CT设备的预防性维护(设备状态维护)。

9.CT室配备常规急救器械和药品[1]。

二、受检者准备1.受检者检查前,去除被检部位的金属饰品或可能影响X线穿透力的物品,嘱受检者在扫描过程中保持体位不动。

2.不合作的受检者(如婴幼儿、躁动不安或意识障碍者),在CT 扫描前给予镇静。

3.根据检查部位做好检查前相关准备。

胸、腹部检查前进行屏气训练,保证扫描时胸、腹部处于静止状态;胃肠道检查前饮水;颈部和喉部检查前告知受检者不能做吞咽动作;眼部检查前告知患者闭上双眼,尽量保持眼球不动,不能闭眼者让其盯住正前方一个目标。

三、操作者准备1.掌握基本的影像诊断知识,能根据受检者的特点、诊断的需要设置个性化的扫描流程与参数。

2.熟练掌握CT机的性能和特点。

3.落实'查对'制度。

4.向受检者做好解释工作,消除其顾虑和紧张情绪,检查时取得患者配合。

5.能够及时发现检查过程中受检者的异常情况。

熟练掌握心肺复苏术,在受检者发生意外时能及时参与抢救。

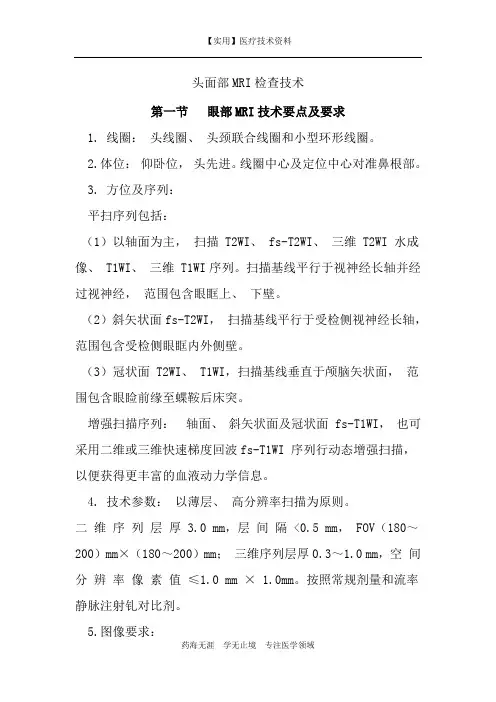

头面部MRI检查技术第一节眼部MRI技术要点及要求1. 线圈:头线圈、头颈联合线圈和小型环形线圈。

2.体位:仰卧位,头先进。

线圈中心及定位中心对准鼻根部。

3. 方位及序列:平扫序列包括:(1)以轴面为主,扫描 T2WI、 fs-T2WI、三维 T2WI 水成像、 T1WI、三维 T1WI序列。

扫描基线平行于视神经长轴并经过视神经,范围包含眼眶上、下壁。

(2)斜矢状面fs-T2WI,扫描基线平行于受检侧视神经长轴,范围包含受检侧眼眶内外侧壁。

(3)冠状面 T2WI、 T1WI,扫描基线垂直于颅脑矢状面,范围包含眼睑前缘至蝶鞍后床突。

增强扫描序列:轴面、斜矢状面及冠状面 fs-T1WI,也可采用二维或三维快速梯度回波fs-T1WI 序列行动态增强扫描,以便获得更丰富的血液动力学信息。

4. 技术参数:以薄层、高分辨率扫描为原则。

二维序列层厚 3.0 mm,层间隔 <0.5 mm, FOV(180~200)mm×(180~200)mm;三维序列层厚0.3~1.0 mm,空间分辨率像素值≤1.0 mm × 1.0mm。

按照常规剂量和流率静脉注射钆对比剂。

5.图像要求:(1)清晰显示两侧眼眶、视神经、眼球、眼外肌、眶周结构等;(2)无明显运动伪影,磁敏感伪影及血管搏动伪影不影响眼眶观察和诊断。

第二节耳部MRI技术要点及要求1.线圈:头线圈、头颈联合线圈、 3 in(1 in=2.54cm)环形线圈。

2.体位:仰卧位,头先进。

线圈中心及定位中心对准眉间。

3. 方位及序列:平扫序列包括:(1)以轴面为主,扫描 T2WI、 T1WI、三维 T2WI水成像、三维平衡式稳态自由进动水成像序列。

扫描基线平行于AC-PC 连线。

(2)斜矢状面 T2WI 序列:扫描基线垂直于受检侧面听神经干长轴,范围包含受检侧颞岩骨外侧缘至面听神经干延髓端。

增强扫描序列:轴面、矢状面及冠状面fs-T1WI、三维fs-T1WI。

磁共振成像安全管理中国专家共识如果体内有颅内动脉瘤夹、牙科植入物、输液泵和留置导管,能否进行核磁检查呢?关于磁共振成像安全,2017年发布了一份中国专家共识。

1.颅内动脉瘤夹动脉瘤夹由不同磁敏感性的多种物质构成,形状各异,其中的铁磁物质含量达多少会导致MRI检查时发生危险,目前尚无定论。

强铁磁性材料的动脉瘤夹禁止用于MRI检查;非铁磁性或弱铁磁性材料的动脉瘤夹可用于1.5 T (含)以下的MRI检查。

如果不清楚受检者颅内是否有动脉瘤夹,应先进行X线平片检查,或查看近期(术后)的颅脑X线平片、CT图像来判断是否存在动脉瘤夹。

对于有动脉瘤夹但属性不明的患者,应对其风险-获益比进行谨慎评估,告知受检者所有潜在风险,并由患者和(或)监护人签署知情同意书。

2.心脏植入式电子设备心脏植入式电子设备包括心脏起搏器、ICD、植入式心血管监测仪(CM)和植入式循环记录仪(ILR)等,种类越来越多,也越来越复杂。

目前临床上应用的绝大多数心脏植入式电子设备都不能与MRI兼容。

放射科和心血管病专家必须熟悉每个设备的使用条件和限制,意识到每个MRI设备都有其独特性,不存在“通用”的安全性判别标准。

不遵循产品说明随意使用设备可能会造成严重不良后果。

3.人工耳蜗人工耳蜗是一种电子装置。

MRI扫描可能会使人工耳蜗磁极发生翻转,需要通过有创手术方法进行复位,建议充分评估MRI检查的风险-获益比后再行扫描。

头部扫描时,磁极片翻转的概率低于胸腹部和下肢扫描,可能与胸腹部、下肢扫描时频繁移床以及MRI扫描孔边沿处的磁场梯度较大有关,对植有人工耳蜗的患者行MRI检查时应注意缓慢移床。

人工耳蜗在MRI扫描中虽有产热的风险,但在1.5 T(含)以下的磁场环境中还是比较安全的。

4.骨科植入物骨科植入物(如钢板、钢针、螺钉以及各种人工关节等)大多呈非铁磁性或少量弱磁性,由于在术中已被牢固地固定在骨骼、韧带或肌腱上,通常不会移动。

但植入物可能会引入图像伪影,影响周围组织的观察。

磁共振成像安全的专家共识1.颅内动脉瘤夹动脉瘤夹由不同磁敏感性的多种物质构成,形状各异,其中的铁磁物质含量达多少会导致MRI检查时发生危险,目前尚无定论。

强铁磁性材料的动脉瘤夹禁止用于MRI检查;非铁磁性或弱铁磁性材料的动脉瘤夹可用于1.5 T(含)以下的MRI检查。

如果不清楚受检者颅内是否有动脉瘤夹,应先进行X线平片检查,或查看近期(术后)的颅脑X线平片、CT图像来判断是否存在动脉瘤夹。

对于有动脉瘤夹但属性不明的患者,应对其风险-获益比进行谨慎评估,告知受检者所有潜在风险,并由患者和(或)监护人签署知情同意书。

2.心脏植入式电子设备心脏植入式电子设备包括心脏起搏器、ICD、植入式心血管监测仪(CM)和植入式循环记录仪(ILR)等,种类越来越多,也越来越复杂。

目前临床上应用的绝大多数心脏植入式电子设备都不能与MRI兼容。

放射科和心血管病专家必须熟悉每个设备的使用条件和限制,意识到每个MRI设备都有其独特性,不存在“通用”的安全性判别标准。

不遵循产品说明随意使用设备可能会造成严重不良后果。

3.人工耳蜗人工耳蜗是一种电子装置。

MRI扫描可能会使人工耳蜗磁极发生翻转,需要通过有创手术方法进行复位,建议充分评估MRI检查的风险-获益比后再行扫描。

头部扫描时,磁极片翻转的概率低于胸腹部和下肢扫描,可能与胸腹部、下肢扫描时频繁移床以及MRI扫描孔边沿处的磁场梯度较大有关,对植有人工耳蜗的患者行MRI检查时应注意缓慢移床。

人工耳蜗在MRI扫描中虽有产热的风险,但在1.5 T(含)以下的磁场环境中还是比较安全的。

4.骨科植入物骨科植入物(如钢板、钢针、螺钉以及各种人工关节等)大多呈非铁磁性或少量弱磁性,由于在术中已被牢固地固定在骨骼、韧带或肌腱上,通常不会移动。

但植入物可能会引入图像伪影,影响周围组织的观察。

另外,也有发生热灼伤的风险。

5.外科和介入器材各种穿刺活检手术,包括各种MRI引导下的治疗(如引流、射频消融、微波治疗和无水乙醇注射等),所用穿刺定位针、导丝、导管、射频消融和微波治疗等设备均应是非铁磁性的。

眼部CT及MRI检查及诊断眼部疾病临床多见。

我国视力残疾的发生率为0.9%,因眼部症状就诊的患者占全部患者的3.0%,明确病因并进行早期合理干预对患者康复至关重要。

影像学检查是眼部疾病诊疗的关键技术之一。

优化检查技术和流程,规范眼部扫描及后处理、报告内容以及诊断要点,将进一步提升眼部影像的应用价值。

眼部常见症状影像检查路径1、视力下降以视力下降为临床表现的眼部检查以MRI扫描为主,怀疑炎性病变时采用短时反转恢复脉冲(short time inversion recovery,STIR)序列观察,为显示视神经的最佳序列;怀疑脑血管性病变引起的视力下降,MRI按照脑MRI扫描方案;怀疑肿瘤性病变累及眶壁或眶外时应结合CT综合判断。

视力下降的影像检查路径见图1。

图1 视力下降的影像检查路径2、眼球突出眼球突出病变首选超声或MRI检查。

推荐超声评估可疑球内病变,但对于较大病变或球外眶内者MRI优于超声;怀疑肿瘤性病变,推荐采用动态增强扫描观察强化特点;病变性质鉴别不清时可行CT扫描观察骨质改变;怀疑眶外疾病所致眼球突出,MRI检查应以病变为中心。

眼球突出的影像检查路径见图2。

图2 眼球突出的影像检查路径3、复视(眼球运动障碍)眼球运动障碍可由多种原因引起,怀疑眼肌源性病变以MRI检查为主,判断时期及病变范围;怀疑外伤骨折所致者首选CT检查;怀疑海绵窦病变者,应以高分辨增强MRI为主;怀疑运动神经障碍者,采用高分辨及水成像MRI检查;怀疑脑血管病源性者,选用颅脑MRI检查。

复视的影像检查路径见图3。

图3 复视的影像检查路径4、外伤外伤通常伴有骨折或异物,一般首选CT检查;对于非金属性异物则应考虑使用MRI检查,伴血管损伤形成动静脉瘘者,根据临床需求选用CTA和(或)MRA、DSA。

外伤的影像检查路径见图4。

图4 外伤的影像检查路径。