第十讲 德国教育的发展

- 格式:doc

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:8

德国婴幼儿启蒙教育德国作为一个教育发达的国家,其婴幼儿启蒙教育备受瞩目。

德国的婴幼儿启蒙教育注重培养孩子的自主性、创造性和社会性,以及全面发展孩子的身心健康。

在德国,婴幼儿启蒙教育不仅是学校的责任,也是家庭和社会的共同责任。

下面我们将从德国婴幼儿启蒙教育的特点、实施方式和效果等方面进行探讨。

首先,德国婴幼儿启蒙教育的特点主要体现在以下几个方面,一是注重孩子的自主性和创造性。

德国的婴幼儿启蒙教育注重培养孩子的自主性,鼓励孩子自由地探索、发现和学习。

二是关注孩子的社会性和情感发展。

德国的婴幼儿启蒙教育注重培养孩子的社会性,倡导孩子与他人和谐相处,培养孩子的情感表达和交流能力。

三是重视孩子的身心健康。

德国的婴幼儿启蒙教育注重培养孩子的身心健康,倡导孩子健康、快乐地成长。

其次,德国婴幼儿启蒙教育的实施方式主要包括以下几个方面,一是提供丰富多彩的教育资源。

德国的婴幼儿启蒙教育通过提供丰富多彩的教育资源,如玩具、图书、游戏等,激发孩子的学习兴趣和创造力。

二是注重家庭和社会的参与。

德国的婴幼儿启蒙教育鼓励家庭和社会参与孩子的教育,倡导家庭和社会的共同育人。

三是注重培养教师的专业素养。

德国的婴幼儿启蒙教育重视培养教师的专业素养,提高教师的教育水平和教育能力。

最后,德国婴幼儿启蒙教育的效果主要体现在以下几个方面,一是培养孩子的自主性和创造性。

德国的婴幼儿启蒙教育培养孩子的自主性和创造性,激发孩子的学习兴趣和创造力。

二是促进孩子的社会性和情感发展。

德国的婴幼儿启蒙教育促进孩子的社会性和情感发展,培养孩子的合作精神和情感表达能力。

三是促进孩子的身心健康。

德国的婴幼儿启蒙教育促进孩子的身心健康,培养孩子的健康意识和生活习惯。

总之,德国的婴幼儿启蒙教育在培养孩子的自主性、创造性和社会性,以及全面发展孩子的身心健康方面取得了显著成效。

我们可以借鉴德国的经验,加强婴幼儿启蒙教育的研究和实践,为我国婴幼儿的健康成长提供有益的借鉴。

第十讲德国教育的发展本讲内容索引:导学概述教材重点练习答案图片▇导学(返回索引)学习本章应按照十七世纪至十八世纪末、十八世纪末至普法战争、德意志帝国时期、共和时期这样的历史阶段,概括了解德国教育管理制度、初等教育、中等教育、高等教育的历史发展,从中总结出第二次世界大战前德国教育的基本特点。

▇概述(返回索引)德国是欧洲16世纪宗教改革运动的发源地,宗教改革以后新教教派在德国占据优势并控制着德国的各级教育。

从16世纪末起,德国的众多封建邦国先后将教育改由国家管理,首先是初等学校,然后才是中学和大学,于19世纪初基本实现了国家管理教育。

各个封建邦国为了自身的利益,从16世纪起,特别是在十七八世纪竞相颁布强迫教育法令,并于1872年将6至14岁的八年初等教育定为强迫义务教育阶段。

在很长时期里,接受这种教育只是劳动者子弟的义务,德国等级性很强的双轨学制一直到1920年以后才发生了较大的变化。

德国教育的古典主义突出地表现在文科中学上,文科中学在德国一直是最受重视的中学,它那纯粹古典主义的性质虽然在洪堡德改革时略有改变,但后来又一度随着封建专制的强化而加强,一直到20世纪初仍然带有一定程度的古典主义。

德国较早产生了实科中学,自然科学也较早进入德国大学的课堂,洪堡德创办和领导的柏林大学,后来成为世界各大学改革的楷模,德国大学在世界上曾经处于领先的地位。

德国有着重视师范教育和教师的传统,早在18世纪普鲁士就创建了师资训练中心,到了20世纪初,德国的小学教师已改由高等学校的师范院校培养,中学教员则由大学直接培养,还须经过国家考试,因此师资水平较高。

应该指出,德国教育中始终贯穿着沙文主义、军国主义和宗教神学的精神。

▇教材(返回索引)张季娟、袁锐锷编著《外国教育史纲》,广东高等教育出版社,2002年5月修订版:第十二章德国教育的发展一、17世纪至18世纪末的德国教育(一)教育世俗化从17世纪到18世纪中期的德国,在政治上和经济上比英国和法国都要落后,长期处于分裂状态,300多个封建邦国各据一方。

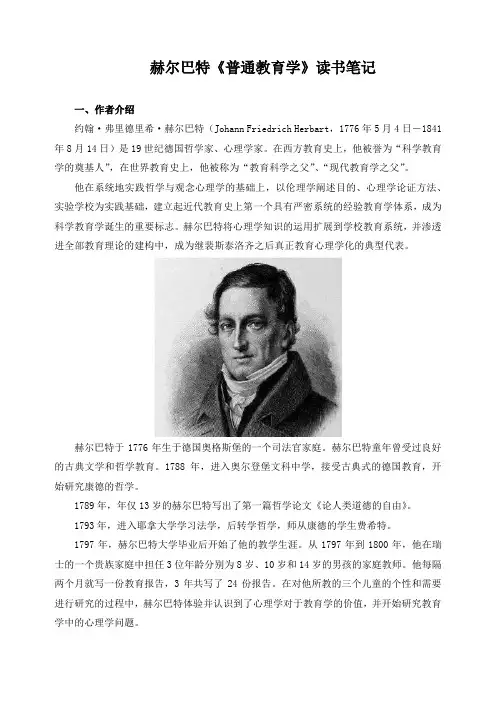

赫尔巴特《普通教育学》读书笔记一、作者介绍约翰·弗里德里希·赫尔巴特(Johann Friedrich Herbart,1776年5月4日-1841年8月14日)是19世纪德国哲学家、心理学家。

在西方教育史上,他被誉为“科学教育学的奠基人”,在世界教育史上,他被称为“教育科学之父”、“现代教育学之父”。

他在系统地实践哲学与观念心理学的基础上,以伦理学阐述目的、心理学论证方法、实验学校为实践基础,建立起近代教育史上第一个具有严密系统的经验教育学体系,成为科学教育学诞生的重要标志。

赫尔巴特将心理学知识的运用扩展到学校教育系统,并渗透进全部教育理论的建构中,成为继裴斯泰洛齐之后真正教育心理学化的典型代表。

赫尔巴特于1776年生于德国奥格斯堡的一个司法官家庭。

赫尔巴特童年曾受过良好的古典文学和哲学教育。

1788年,进入奥尔登堡文科中学,接受古典式的德国教育,开始研究康德的哲学。

1789年,年仅13岁的赫尔巴特写出了第一篇哲学论文《论人类道德的自由》。

1793年,进入耶拿大学学习法学,后转学哲学,师从康德的学生费希特。

1797年,赫尔巴特大学毕业后开始了他的教学生涯。

从1797年到1800年,他在瑞士的一个贵族家庭中担任3位年龄分别为8岁、10岁和14岁的男孩的家庭教师。

他每隔两个月就写一份教育报告,3年共写了24份报告。

在对他所教的三个儿童的个性和需要进行研究的过程中,赫尔巴特体验并认识到了心理学对于教育学的价值,并开始研究教育学中的心理学问题。

1802年,赫尔巴特发表了他的第一篇教育论文《裴斯泰洛奇关于直观的初步观念》,裴斯泰洛奇促进教育心理学化的思想给了赫尔巴特很大的启迪,使之开辟教育科学之路的努力有了真正的起点。

获哥丁根大学博士学位后,留校讲授教育学、心理学、逻辑学等课程。

1805年成为哥丁根大学正式教授。

1806年,发表了他的代表作《普通教育学》一书,开始构建他的主知主义教育思想体系。

1、讲授法是高校教学中最基本、最常用的一种教学方法。

关于讲授法,下列几种说法中,错误的是()。

A.讲授法能在较短时间内传授给学生较多的知识内容B.讲授法是一种古老的教学方法C.讲授法是一种灌输式的方法,是与启发式教学对立的一种方法D.讲授法是一种主要运用语言来传递教学内容的方法正确答案: C知识点:高等学校教学方法2影响个体身心发展的因素有内部因素和外部因素,而实现内部因素和外部因素有机整合的途径是()A.环境B.人的主观能动性C.社会实践D.教育正确答案: C知识点:高等教育的个体功能3美国心理学家波斯纳提出的教师成长公式是()。

A.成长=知识?经验B.成长=经验?反思C.成长=理论?实践D.成长=知识?反思正确答案: B知识点:高等学校教师专业发展理论4以下哪条原则是高等教育专业性的内在要求,反映了高等学校教学过程的特点。

()A.专业性与综合性相结合的原则B.增强学生参与的原则C.强化问题意识的原则D.讲述思路为主的原则正确答案: A知识点:高等学校教学原则5高等学校课程督导主要围绕两个层面展开,一是课程实施层面,二是()A.课程管理层面B.课程评价层面C.课程编制层面D.课程更新层面正确答案: A知识点:高等学校课程管理6高等学校在组织特性上兼具()。

A.学术属性和行政性性B.学术属性和教育性性C.学术属性和组织属性D.学术属性和非营利属性正确答案: A知识点:高等学校的组织特性和权利类型7近年来在国内外高等教育界兴起的院校研究,关注的主要是高等学校内部的管理、建设与发展等问题。

这种研究属于高等教育研究层次划分中的()。

A.基础研究B.应用研究C.宏观研究D.微观研究正确答案: D知识点:高等教育研究的类型与方法8现场教学法也称()。

A.实验法B.演示法C.参观法D.练习法正确答案: C知识点:高等学校教学方法9下列选项中实施时间最长、影响最大的学制是()。

A.癸卯学制B.壬子癸丑学制C.壬戌学制D.癸丑学制正确答案: C知识点:中国高等教育发展史10高等教育最基本的文化功能是()A.文化保存和继承B.文化传播和交流C.文化选择D.文化创新正确答案: A知识点:高等教育的社会功能11现代高等教育是在()基础之上进行的各种教养性、学术性、专业性教育。

德国音乐启蒙教育体系德国作为世界音乐之都,其音乐启蒙教育体系一直备受瞩目。

德国音乐教育体系的建立和发展,为培养了许多世界级的音乐家和音乐人才做出了巨大的贡献。

德国音乐启蒙教育体系的成功经验,值得我们借鉴和学习。

首先,德国音乐启蒙教育体系注重培养学生的音乐兴趣和审美情趣。

在德国,音乐教育贯穿于学生的整个学习生涯,从幼儿园到大学阶段都有相应的音乐教育课程。

在学龄前阶段,德国的幼儿园和学前教育机构注重培养孩子们对音乐的兴趣和感受,通过歌唱、舞蹈、音乐游戏等形式,激发孩子们对音乐的热爱和兴趣。

在学龄阶段,学校的音乐教育课程也是必修课,学生们可以通过学习音乐理论、乐器演奏、合唱等方式,培养自己的音乐审美情趣和技能。

其次,德国音乐启蒙教育体系重视培养学生的音乐素养和技能。

德国的音乐教育注重培养学生的音乐素养和技能,包括音乐理论知识、乐器演奏技能、音乐创作能力等。

在德国的学校和音乐学院,学生们可以接受系统的音乐理论和乐器演奏培训,学习各种乐器的演奏技巧和音乐创作方法,培养自己的音乐才华和技能。

再次,德国音乐启蒙教育体系注重培养学生的音乐表演和创作能力。

德国的音乐教育不仅注重学生的音乐理论知识和乐器演奏技能,还注重培养学生的音乐表演和创作能力。

在德国的音乐学院,学生们可以参加各种音乐比赛和演出活动,展示自己的音乐才华和表演技能。

同时,学生们也可以通过参与音乐创作课程和活动,培养自己的音乐创作能力和创新意识。

总之,德国音乐启蒙教育体系的成功经验,为我们提供了宝贵的借鉴和启示。

我们应该注重培养学生的音乐兴趣和审美情趣,重视培养学生的音乐素养和技能,注重培养学生的音乐表演和创作能力,努力打造一个全面发展的音乐教育体系,为培养更多的音乐人才做出贡献。

希望通过我们的努力,能够让更多的学生在音乐的世界里茁壮成长,为音乐事业的发展做出更大的贡献。

德国教育特色Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】德国教育的启示通过德国社会文化课程学习我感受颇深,其中对德国教育的介绍唤起我对于教育的沉思。

于是利用课余时间,我阅读相关书籍并有了更深的体会。

首先我认为德国教育并不是表面看到的自由、轻松,引用一名着所说,是一种“美丽与哀愁”并存的教育,但是许多教育特点、教育理念都值得我们借鉴。

通过对一些德国教育案例的研究让我对德国教育有了一个总体理解。

下面我介绍几条令我印象深刻和有所感触的几点内容:一、德国教育:先松后紧幼儿园基本不学习,让孩子自由玩耍;小学学习内容难度不大,智力正常的学生都能有不错的成绩;德国小学生毕业后,如果学生将来想读大学,就要进入“文理中学”;文理中学学业繁重,得到好成绩也非常不容易,学生功课作业也很繁重;德国大学“宽进严出”,不容易毕业,是最考验一个人学习能力的时候;有点专业毕业率只有20%,论文以及答辩也极其严苛,所以德国的大学文凭含金量很高。

而中国正相反,中国孩子小时候累的不行,到了大学,反倒轻松,中国很多大学生“躺着都能毕业”。

的确中国的大学的确很好毕业,只要各门学科及格,英语四级及格,甚至只要达到学校给划的分数线基本就可以毕业了。

但是这样的毕业,也就是为什么有些毕业生无法在社会上生存的原因之一。

二、德国教育的“平均主义”倾向明显德国学校“没有名牌、没有重点、没有排名”,从城市到乡村,每个学校的硬件、软件都相差无几。

大部分家长们不必为了孩子太过于折腾,家门口的学校就不错。

德国人认为“受教育是人的权利,学生不是商品,不能靠学生赚钱”。

德国绝大部分学生就读于公立的学校,从小学到大学,都享受免费的教育,普通民众不用太操心孩子的“学费”问题。

德国学校非常重视孩子的课外活动,每个学校都会给孩子提供一些丰富多彩的课后兴趣班,这个和我们的兴趣小组有着相同的理念,都是为了孩子的全面发展。

三、德国没有户籍制度德国没有城市户口、农民工等的划分。

浅析19世纪末20世纪初德国工业崛起及启示[摘要]19世纪末20世纪初,德国在教育领域进行了一系列系统化改革,使其教育事业发展突飞猛进,教育的发展推动了德国科学技术的迅速崛起并与工业生产相结合,为德国的工业化提供了大批高素质人才,极大地促进了德国的工业化进程。

[关键词]德国教育;工业化;借鉴意义1871年统一后的德国以惊人速度跃进,在较短的时间内实现了国家的全面工业化,成为欧洲后起的头号工业强国。

德国工业化出现跳跃式的快速发展,原因颇多,例如政治的统一、科技的进步、战胜法国所掠得的胜利果实以及德国银行业的特殊作用等,为德国工业发展的迅速提供了解释。

其中,作为后起型的发展中国家,在德国工业化的过程中凸显了教育对社会经济发展和工业发展发挥了前所未有的作用。

本文在前人探究的基础上,拟对19世纪末20世纪初德国教育在工业崛起过程中的作用进行初步探讨。

一、19世纪末20世纪初德国教育概况19世纪末20世纪初,德国的教育得到了空前的发展。

从初等教育到高等教育的教育网络为德国公民提供了良好的教育机会,形成了重知识、重实际的社会氛围,促进了全民族文化素养的提高。

首先,初等教育普及化,提高全民素质。

19世纪末20世纪初,德国的初等教育得到进一步的发展,初等教育网有很大的补充。

1875年《普通初等学校和师资培训学院的管理规章》(简称《一般教育规定》)出台,进一步强调实行强迫初等义务教育。

该规章的主旨是:第一,在教育目标方面,提高所有各学科的学习效能,尤其重视对历史和自然科学的提高;第二,在教学方法方面,同时注意尽量促进学生的理解力和思考力的发展。

根据教育规定,对6岁儿童开始实施八年制的强迫义务教育,对违反此项规定的父母予以法律制裁。

[1]由于教育体制的改革,德国普及初等教育有了实质性的进步。

以普鲁士为例,1848年普鲁士小学入学率为82%;1871年时实际上学率为86%-90%;19世纪80年代则达到了100%。

[2]这使整个德意志民族的文化素养大为改善。

十八世德国启蒙教育18世纪德国启蒙教育是欧洲启蒙运动的一部分,它对德国及整个欧洲的文化和社会产生了深远的影响。

在这一时期,德国的启蒙教育经历了许多重要的变革和发展,为后来的教育体系奠定了基础。

本文将从德国启蒙教育的历史背景、主要思想和影响等方面进行探讨。

首先,18世纪的德国是一个分裂的国家,由许多小国家组成,这导致了教育体系的碎片化和混乱。

然而,正是在这样的背景下,德国的启蒙教育开始兴起。

启蒙思想家们提倡以理性和科学为基础的教育,他们认为教育应该是全面的、普及的,并且应该培养学生的批判性思维和创造力。

这些思想对当时的教育体系提出了挑战,也为后来的教育改革奠定了基础。

其次,德国启蒙教育的主要思想包括普及教育、启发教育和实用教育。

普及教育是指教育应该面向所有人,而不仅仅是贵族阶层。

启发教育强调培养学生的批判性思维和创造力,而不是单纯的死记硬背。

实用教育则强调教育应该与社会实践结合,培养学生的实际能力和技能。

这些思想在当时的德国引起了巨大的反响,也为后来的教育改革提供了宝贵的经验。

最后,德国启蒙教育对整个欧洲的文化和社会产生了深远的影响。

它为后来的教育改革提供了重要的借鉴和启示,也为现代教育体系的建立奠定了基础。

同时,德国启蒙教育的思想也影响了许多其他领域,如文学、哲学和政治等。

可以说,德国启蒙教育是欧洲启蒙运动的一个重要组成部分,它对欧洲的文化和社会产生了深远的影响,也为现代教育体系的建立奠定了基础。

总之,18世纪的德国启蒙教育是欧洲启蒙运动的一个重要组成部分,它对德国及整个欧洲的文化和社会产生了深远的影响。

德国启蒙教育的主要思想包括普及教育、启发教育和实用教育,这些思想为后来的教育改革提供了重要的借鉴和启示。

同时,德国启蒙教育也对整个欧洲的文化和社会产生了深远的影响,为现代教育体系的建立奠定了基础。

可以说,德国启蒙教育是欧洲文化史上一个重要的时期,它为后来的发展留下了宝贵的遗产。

德国教育的理念总结关于德国教育的理念总结关于德国教育的理念总结平民的中德教育之比较:不要让教育承担太多的责任听朋友谈德国教育很有味道,他在那里生活快十年了,如今儿子已是德国中学生。

为了儿子的读书选择,他对德国的教育很上心,日久食髓知味的,说话也有点专业范了。

这回他对我说:“我们国内的教育真有问题,而且教育的问题,不一定在教育本身。

我们国内习惯于把社会问题都往教育这个箩筐里装,其实是不对的。

德国的教育为什么有效?因为它单一,教育就是教育,没有杂七杂八的使命。

”朋友介绍:德国教育的目的十分明确:一是“公平”,所谓义务教育,是让所有应该受教育的人都受到教育,公民和学校不可以让应该受教育的人不读书;他们不赞成在义务教育阶段“因材施教”,多教一部分人点东西,那样不公平。

由于德国人是从十岁开始分专业的,年龄这样小,学生们不一定想周全的,但不要紧,并不一定要从一而终,德国的职业分类图相互关联,像上海的地铁图,你从任何一个地方上车,都可以到达市中心的。

所以专业的初选并不重要,机会都很公平,如果做工人的将来想竞选总统,不会受专业限制,当然需要继续读书深造,而读书的道路都很畅通,只要你肯读且读得进。

二是“需求”,源动力在于社会,因为学校不可能知道该把人培养成什么样的。

总是社会需要什么样的人,学校才会去培训什么。

这种决定权在社会而不在学校,所以不可以把责任都推给教育,恰恰是社会的需求导向,决定了教育的培养目标。

德国需要“有用的人”,所以每个人各让自己对国家有用,没有学历等统一的比较尺度。

如技工是一个“有用的人”,油漆匠是一个“有用的人”,大学教授是一个“有用的人”,相互间没有可比性,“需求”的前提就是“公平”。

在德国,不是人人都想考大学的,朋友说:他所在地区三所高中,去年共有2000人可以参加高考,结果只有80多人去考,我们真的无法想像。

我国社会标榜高学历,以学历分人高低,所以不分青红皂白,大家都去上大学考硕读博了。

I. 原文(Source Text)灰尘的旅行(一)灰尘是地球上永不疲倦的旅行者,它随着空气而飘流,可以说是无孔不入。

我们周围的空间,从室内到室外,从城市到野外,从平原到山区,从沙漠到海洋1,几乎处处都有灰尘的行踪2。

真正没有灰尘的空间,只有在实验室里才能制造出来。

在晴朗的天空下,灰尘是看不见的,只有在太阳的光线射进黑暗的房间的时候,才能够看到无数的灰尘3在空中飘舞。

大的灰尘肉眼可以看见,小的灰尘比细菌还小,用显微镜4也观察不到。

根据检验的结果,在干燥的日子里,田野和高山的空气里,每一立方厘米5只有几十粒灰尘;在海洋上空的空气里,每一立方厘米大约有一千多粒灰尘;在城市街道上的空气里,每一立方厘米大约有十万粒以上的灰尘;在住宅区的空气里,灰尘还要多得多。

这样多的灰尘在空中旅行,对气象变化产生了很大影响。

原来灰尘还是制造云雾和雨点的小工程师,它们会帮助空气中的水分疑结成云雾和雨点。

没有灰尘,就没有白云,也没有大雨和小雨了;没有灰尘,在夏天,强烈的日光将直接照射在大地上,使气温无法降低6。

这是灰尘在自然界中的功用。

如果我们追问一下,灰尘都是从什么地方来的呢? 到底是些什么东西呢? 我们可以得到下面一系列的答案:有的是来自山地岩石的碎末,有的是来自田野的干燥土末,有的是来自海面的由浪花蒸发后生成的食盐粉末,有的是来自火山灰,还有的是来自星际空间的宇宙尘。

这些都是天然的灰尘。

II. 理解难点提示(Suggestions for Comprehension)1. 这几个“从……到……”是说灰尘的运动方向,还是说其存在之地?2. “有灰尘的行踪”是说灰尘本身不存在了,还留下了踪迹吗?3. 前面以“它”指代灰尘,这里为什么又说“无数的灰尘”?4. “用显微镜”的具体方式是什么?5.“田野和高山的空气里,每一立方厘米”是说一立方厘米的什么东西?6. 这两个分句的关系如何?III. 译文(Target Text)The Travels of Dust (1)Dust, a tireless traveler on earth1, floats along with the movement of air and can be said to be all-pervasive2.Dust can be found3almost everywhere in the space around us, indoors and outdoors, over cities and the country, plains and mountains, deserts and the sea4. Space truly without dust can only be created in laboratories.In the sunny sky5 dust is invisible; only when sunlight shines into a dark room can one see numberless dust particles6flying in the air. Bigger particles can be seen by the naked eye, but smaller ones may be smaller than germs7, and cannot be observed even through a microscope8.According to the results of experiments, on dry days there are a few dozen particles of dust in each cubic cm of air over the fields and mountains, more than a thousand over the sea, more than 100,000 in the streets of cities, and much more in residential areas9.So much dust traveling in the air exerts great influence on weather changes. It turns out that10 dust particles are tiny engineers that make clouds and raindrops, helping as they do the moisture to condense into clouds, fog and raindrops. Without them, there would be no white clouds, nor drenchers or drizzles11; without them, the scorching sun12 in summer would shine directly on the earth, making it impossible for the temperature to come down13. That is the function of dust innature.If we ask where all the dust comes from and what on earth it is, we can get the following series of answers: from tiny bits of rock in mountainous regions, from dry earth in the fields, from salt powder formed by evaporated spray on the sea, from volcanic ashes, or14 from meteoroid in outer space. All this is natural dust.IV. 表达解说(Explanation of Expression)1. 汉译英时,如果“A是B,……”中的“是B”重要性不如后续的分句,往往译为同位语,以显示层次。

近代德国教育讲义第一节德国近代教育制度发展概况一、政治经济背景17~19世纪初,英国、法国都经历了资产阶级工业革命,资本主义经济迅速发展。

其时,德国还是由普鲁士、奥地利等大小城邦国组成的封建联盟式的农业国。

农业人口占70%以上,资产阶级在政治上软弱但向往革命。

1848年3月建立二元制君主立宪之后,工业高速发展,到50、60年代形成了重工业为先导的模式,成为居美国之后的第二工业强国。

二、教育制度的发展1、新教派控制教育时期16世纪中叶,路德宗教改革产生的路德派和后来的虔信派为发展新教势力十分重视教育。

二派的教育势力各有侧重:路德派:初等学校、拉丁中学和文法中学(文科中学的前身)、大学。

虔信派:贫民学校(免费)、初等学校、拉丁学校和师范学校。

2、各城邦国分权管理时期1)颁布教育法令实现国家化①腓特烈二世学校教育法令(1763)规定5~12岁的儿童必须到学校受教育,否则对家长实行罚款。

②1794年普鲁士颁布《民法》被称为世俗教育的“大宪章”规定各级学校均系国家机构,管理和教育青年是学校的职责,设立学校要经国家允许,所有公立学校都要接受政府的监督、观察。

2)设立学校教育管理机构1787年普鲁士成立高级学校委员会负责管理中等、高等学校。

3)实科中学的建立实科中学最早出现了18世纪的德国,比英国、法国早了一个世纪。

它是一种即具有普通教育性质,又具有职业教育性质的新型学校。

1708年虔信派教徒席姆勒在哈勒创办“数学、力学、经济学实科中学”1747年赫克在柏林开办“经济学、数学实科中学”。

3、洪堡德教育改革时期1)泛爱主义学校运动泛爱主义学校运动是法国资产阶级反对封建的启蒙教育运动,以学习、移植卢梭教育思想为宗旨,主张热爱儿童,让儿童自由发展。

代表人物是巴西多。

泛爱主义学校以户外活动和游戏为重要课程。

2)新人文主义运动新人文主义运动与泛爱主义学校运动相呼应,是德国新兴资产阶级的革命愿望在意识形态上的反映。

它打着学习和发扬古希腊文化一切珍贵和有用东西的旗号,被称为第二文艺复兴运动。

自1901年诺贝尔奖设立以来,德国人(含移民美国、法国等国的德裔)获得的诺贝尔奖人数接近总数的一半。

换一句话说,8200万的德国人分享了一半的诺贝尔奖,而全球另外60多亿人口只获得了剩下的一半。

[1]45-46究其原因,主要在于教育。

研究德国教育的成功之处及其对我国教育的启示,对于提高我国教育水平,更好地促进人的发展,为社会培养所需要的人才具有重要的意义。

一、德国立法禁止设立先修学校德国《基本法》,即《宪法》第七条第六款明确规定,禁止设立先修学校。

德国的教育专家认为,孩子智力被过度开发不利于孩子的成长,因为必须给孩子的大脑留下想象空间。

头脑中塞满了过多的知识会阻碍孩子的思考,使孩子缺乏想象力和创造力。

他们认为,孩子在小学前的“唯一的任务”就是让他们快乐健康地成长。

教育机构要做符合孩子天性的事情,而不应该违背孩子的成长规律[1]45-46。

对于一个德国孩子而言,他们要在幼儿园里度过将近4000个小时。

在这期间,他们通过游戏的方式,学会了自己修理玩具,自己管理时间,自己约会,自己制订计划,自己搭配衣服,自己整理东西,自己找警察……一个6岁的孩子,生活能力很强。

[2]43其实,欧洲许多国家也有类似的规定,比如匈牙利立法规定:严格禁止教授幼儿园期间的孩子学习写作、阅读、计算等。

在德国,不仅仅幼儿园的孩子不能提前教育,小学生也不允许实施超过其年龄阶段的学习内容。

与此相对比,我国的教育目前还存在一系列问题。

第一,不利于创新人才的培养。

密集的知识灌输导致了孩子的想象力和思考能力被削弱,由此造成了孩子被动接受知识而疏于主动思考的习惯。

在南京召开的第四届中外大学校长论坛上,来自西方的世界一流大学校长们发出了同样的声音:中国的学生最缺乏挑战权威的勇气,不太愿意发表不同的看法,不太愿意自主地进行创造性思维。

新中国成立后,我国的教育目的尽管更改变化过多次,但其基本精神没有改变,即培养“劳动者”或“社会主义现代化建设人才”,要求全面发展,要求具有独立个性。

第10课影响世界的工业革命一、教材分析本课是《中外历史纲要·下》第五单元第10课。

首先,与初中历史教材对比来看,本课所讲的是两次工业革命的背景、进程与影响,初中教材对于两次工业革命的介绍都是用两课来分别叙述的,相对来说较为具体;而本课在高中新教材则用一课将两次工业革命做了一个整体叙述,对具体内容进行了整合筛选,详略得当,较为宏观。

其次,从本教材本身来看,从微观、中观、宏观三个角度来分析。

1.在微观角度上,从本课内容上来看,本课分为了三个子目,即工业革命的背景、过程和影响,三个子目之间具有层层递进的逻辑关系,能够使同学们较为容易地掌握本节课的线索和思路。

2.在中观角度上,从本单元来看,本课是第五单元“工业革命与马克思主义的诞生”的第一课,主要讲述了两次工业革命的相关内容,而两次工业革命促使社会上出现了工业资产阶级和工业无产阶级这辆大两大阶级,随着资本主义的进一步发展,资本主义制度的弊端与矛盾也进一步暴露,两大阶级的矛盾激化,那么也最终也促进了工人运动和马克思主义的诞生,为第11课《马克思主义的诞生与传播》奠定基础。

因此,本课在本单元中对下一课的内容也具有较好的承接作用。

3.在宏观角度上,从本课在本教材的地位来看,本课具有承上启下的作用,资本主义制度的确立是工业革命发生的政治条件,因而本课上承第三单元“走向整体的世界”和第四单元“资本主义制度的确立”;而工业革命为资本主义国家向世界扩张提供了条件,加速了世界殖民体系的形成,因此,本课下启第六单元“世界殖民体系与亚非拉民族独立运动”。

总而言之,本课所讲的两次工业革命时间跨度为18世纪60年代至20世纪初将近两个世纪,同时,也促进了资本主义世界经济体系的最终形成,在世界近代史中起着承上启下的桥梁和纽带作用。

二、学情分析本次授课对象是高一年级的学生,从心理特征来看,他们具有较强的求知欲和独立思考的能力,思维活跃度较高,但片面性也较大,容易钻牛角尖,因而需要教师在课堂上创设情境,设题引思,引导学生自主学习,合作探究,从广度、深度和高度上提高学生分析、理解问题的能力。

第十讲德国教育的发展本讲内容索引:导学概述教材重点练习答案图片▇导学(返回索引)学习本章应按照十七世纪至十八世纪末、十八世纪末至普法战争、德意志帝国时期、共和时期这样的历史阶段,概括了解德国教育管理制度、初等教育、中等教育、高等教育的历史发展,从中总结出第二次世界大战前德国教育的基本特点。

▇概述(返回索引)德国是欧洲16世纪宗教改革运动的发源地,宗教改革以后新教教派在德国占据优势并控制着德国的各级教育。

从16世纪末起,德国的众多封建邦国先后将教育改由国家管理,首先是初等学校,然后才是中学和大学,于19世纪初基本实现了国家管理教育。

各个封建邦国为了自身的利益,从16世纪起,特别是在十七八世纪竞相颁布强迫教育法令,并于1872年将6至14岁的八年初等教育定为强迫义务教育阶段。

在很长时期里,接受这种教育只是劳动者子弟的义务,德国等级性很强的双轨学制一直到1920年以后才发生了较大的变化。

德国教育的古典主义突出地表现在文科中学上,文科中学在德国一直是最受重视的中学,它那纯粹古典主义的性质虽然在洪堡德改革时略有改变,但后来又一度随着封建专制的强化而加强,一直到20世纪初仍然带有一定程度的古典主义。

德国较早产生了实科中学,自然科学也较早进入德国大学的课堂,洪堡德创办和领导的柏林大学,后来成为世界各大学改革的楷模,德国大学在世界上曾经处于领先的地位。

德国有着重视师范教育和教师的传统,早在18世纪普鲁士就创建了师资训练中心,到了20世纪初,德国的小学教师已改由高等学校的师范院校培养,中学教员则由大学直接培养,还须经过国家考试,因此师资水平较高。

应该指出,德国教育中始终贯穿着沙文主义、军国主义和宗教神学的精神。

▇教材(返回索引)张季娟、袁锐锷编著《外国教育史纲》,广东高等教育出版社,2002年5月修订版:第十二章德国教育的发展一、17世纪至18世纪末的德国教育(一)教育世俗化从17世纪到18世纪中期的德国,在政治上和经济上比英国和法国都要落后,长期处于分裂状态,300多个封建邦国各据一方。

这些邦国,尤其是普鲁士、奥地利等大的邦国,为了强化统治和扩大军事实力,企图通过教育造就忠顺的臣民和得心应手的兵士,所以急于把国民学校管理权从教会转到国家手中并大力提倡强迫义务教育。

16世纪末17世纪初,各封建邦国就开始把初等学校由新教教会管理(16世纪宗教改革使新教教派在德国占居优势,路德派和虔信派等新教教派控制着德国的各级教育)改为国家管理。

早在16世纪后半期,就有威登堡和萨克森等邦国颁布了强迫教育法令;从17世纪开始,大多数邦国都竞相颁布这种法令。

其中以1763年普鲁士王腓特烈二世颁布的法令最为著名,它进一步规定5~12岁的儿童必须到学校受教育,否则对家长要课以罚金。

至于中等和高等学校则仍在一个较长的时间里由教会管理,直到1787年,普鲁士才正式成立了高级学校委员会,使普鲁士境内的中等和高等学校也由国家管理起来,其他各邦很快仿效。

普鲁士1794年颁布的《民法》明确规定,不论公立学校还是仍由教会办理、管辖的学校,或由政府和教会共同管辖的学校,都得按照国家既定的立法行事,学校事务的最终决定权在政府。

这表明了到18世纪末期,德国学校教育在向世俗化的方向上迈进了一大步。

(二)初等学校早在宗教改革的过程中,路德派就建立和发展了初等学校,后来经过虔信派的努力和倡导,这种学校在17世纪中期以后发展成为德意志学校,在18世纪它成为全德国(特别在乡村)初等学校的主要形式。

1774年奥地利国王不但以法律形式规定在其境内广办平民学校(德意志学校那样的初级小学),而且在城市设立中心学校(高等小学)。

这种高等小学,很快传到俄国和欧洲其他一些国家。

这一时期德国初等学校的设备甚为简陋,最初设在乡村教堂附近,由牧师任教,但教师更多的是教堂的仆役、裁缝、鞋匠、退伍士兵等等。

教育质量很差,学生主要是在学习教义问答、赞美歌的过程中得到一些简单的读写算的初步知识。

接受这种教育是劳动者子弟的义务,但他们没有升学的权利,因为中学、大学与初等学校是不衔接的。

(三)中学和大学文科中学在德国中等学校中占有重要地位。

它是由宗教改革时期路德派教育家梅兰克吞创立的拉丁中学和斯图谟创办的文法中学演变而来,古典色彩甚为浓厚,专门训练王公贵族的子弟。

它的任务是为大学输送新生和为政府培养一般的官吏,唯有文科中学的学生才有资格升入大学。

骑士学院是17世纪中期至18世纪中期存在于德国的一种特殊类型的中等学校。

它的任务是把贵族子弟训练成为能够担任文武官职和从事外交事务的人员,因而它的学习内容十分庞杂。

除了现代语言(当时欧洲通行的语言和法语等)、拉丁文和神学外,还有数学、机械学、物理、军事科学、法律、历史地理、伦理等学科,并且重视训练举止礼仪、舞蹈、骑马、角力、射箭等等。

这种学校是中世纪骑士教育在德国特定历史条件下的复活。

实科中学在德国产生于18世纪初,较英法等国早一个世纪。

1708年虔信派信徒席姆勒(Zemmler)在哈勒创办了“数学、力学、经济学实科中学”,以教授数学、物理、力学、自然、天文学、地理、法律为主,并辅之以绘画、制图。

此后,德国各城市陆续有人创办这类学校,有的实科中学则增设建筑、商业制造、贸易、经济等科目。

这是一种既具有普通教育性质,又具有职业教育性质的新型学校。

它排除了教学科目、课程内容的纯古典主义的倾向,适应了德国资本主义经济逐渐发展起来的需要,也反映了资本主义生产方式与封建生产方式的较量,但德国资产阶级在这时的力量是很弱小的,实科中学的社会地位也比文科中学低得多,它的学生是不能升入大学的。

同欧洲其他国家一样,德国的大学也产生于中世纪。

到15世纪,全德国已有威登堡大学等九所大学。

17世纪和18世纪初,德国又创立了哈勒和哥丁根等一些新的大学。

德国大学在宗教改革以后就开始按照新教的思想和要求进行改革,宗教神学和古典主义的性质逐渐有所削弱,人文主义精神占有一定地位,增加了一些新的人文学科(历史、政治学、哲学、法律等)和实用学科(数学、物理、地理及实验课等)的内容,教学上允许使用德语(以前只能用拉丁语或希腊语),并注意进行学术探讨。

到18世纪,德国大学已经在世界上逐渐处于领先地位,并酝酿着新的改革。

二、18世纪末至普法战争(1870)的德国教育(一)18世纪末德国的泛爱主义运动到18世纪末,德国各邦的资本主义经济逐渐有所发展,加之受到18世纪法国大革命的影响,软弱的德国资产阶级也开始寻求表达国家统一和反对封建的要求的方式。

由于处在法国革命大风暴之后这一特殊历史时期的德国资产阶级具有既向往革命又害怕人民的两重性,他们所选择的表达方式不是实际的政治斗争,而是“抽象的思维活动”,这就是表现在文学、历史、哲学、教育等科学领域的新人文主义运动。

它在教育上的突出表现是泛爱主义和洪堡德改革。

泛爱主义是受到法国资产阶级启蒙思想,尤其是卢梭思想和德国新人文主义的深刻影响而产生的。

泛爱主义教育家如巴斯多(J.Basedow)、萨耳士曼、堪比等认为教育的最高目的是增进人类的现世幸福,培养掌握实际知识、具有泛爱思想、健康、乐观的人,因此德育、体育、劳动教育、现代语和自然科学知识受到重视,采用让儿童自由发展的教育方式,注重实物教学。

他们热爱儿童、肯定儿童的天性是善良的,反对经院主义、古典主义教育,禁绝体罚。

1774年,巴斯多在德梭(Dessou)创办了一所“泛爱学校”,贯彻他的教育观点,得到康德的声援。

泛爱主义教育家们还通过他们的著作广泛宣传泛爱主义,巴斯多所著《方法论》成为康德讲授教育学的课本。

在他们的影响下,泛爱学校在当时的德国不断涌现,竟形成一种运动。

泛爱主义的许多观点虽然并非巴斯多等人所首创,而且其中也有谬误,但是在当时的德国它起到了反对封建教育、传播资产阶级进步思想的历史作用。

(二)19世纪初的洪堡德改革18世纪末19世纪初,普鲁士、奥地利等邦正式成立教育部,教育管理开始走向世俗化,从由教会管辖逐步转归国家掌管。

到19世纪初,随着资本主义经济的发展,初等义务教育进一步实施,初等学校迅速增加,师范学校因此也大有发展,但此时的德国教育具有强烈的专制主义,宗教性仍很明显。

1807—1815年普鲁士施太因—哈登堡改革期间,新人文主义的代表人物,历史学家、政治活动家洪堡德(K.W.Humboldt)曾出任教育部长,他根据新人文主义的精神对各级学校教育进行了一系列改革。

在初等教育和师范教育方面,积极贯彻裴斯塔洛齐的教育思想,教学内容有所扩充、教学方法有所改进,出现了第斯多惠等著名的教育家。

在中等教育方面,实科中学进一步得到发展,文科中学先前那种纯粹古典主义的性质略有改变,减少古典语文的课时,增加历史、地理和自然科学的科目,通过考试选择教师,打破了只由教士充任教师的局面。

在高等教育方面,洪堡德较早明确地提出大学的任务一方面是要向学生传授各科知识,一方面是要发展科学(即办成教学中心和科研中心),他创办和领导的柏林大学就是这方面的典型。

(三)“神圣同盟”存在时期(1815—1848)德国教育的倒退1815年拿破仑“百日政变”失败,彻底倒台,欧洲封建势力重新抬头。

为了恢复和巩固欧洲大陆的封建统治,防止发生新的革命运动,1815年9月俄、奥(地利)、普(鲁士)三国统治者在巴黎共同发表宣言,缔结所谓“神圣同盟”。

当时的欧洲在法国革命和拿破仑战争之后,走上资本主义发展的道路已不可避免,因此神圣同盟的所作所为乃倒行逆施。

“神圣同盟”一出现,普鲁士的反动当局就迫不及待地着手遏制19世纪初期教育方面的改进和发展。

在初等学校中,他们大力宣扬皇帝的至高无上和上帝的神圣,加强教育的君主主义和宗教的性质。

在中学,凡经新人文主义者改进的地方,统统重新“纠正”,自然科学教学内容被削减,古典课程和神学课程大大加强,师生言行受到严格的控制,防止“危险思想”,培养绝对服从。

大学也不例外,教授的言行和生活、学生的思想和行动同样受到严密的监视。

(四)1848年欧洲革命失败后德国教育的反动主要由无产阶级参加的1848年欧洲资产阶级革命失败后,欧洲大陆各国的封建统治者进一步趋向反动。

表现在教育方面,普鲁士于1854年颁布初等学校法规,宣称教师的首要任务,是向学生“灌输对皇室的敬爱”,指令小学必须特别加强宗教的教学,禁绝一切启发式的教学方法。

1856年以后,文科中学的科学教育干脆被取消,因为科学破坏信仰,实科中学则加重神学课分量,增加拉丁文课程,从而产生了文实中学,但此时文实中学的毕业生仍不准升入大学。

至于此时的德国大学,又由科学哲学中心,倒退为仅仅从事实验研究和史料搜集、贮存的场所了。

三、德意志帝国时期(1871—1919)的教育普法之战,法国失败,普鲁士得以最终实现德意志的统一。

德意志的统一给资本主义的迅速发展创造了条件,是历史的进步,但是德国的统一是经由王朝战争的道路完成的,经济上和政治上的封建残余势力大量保留下来,普鲁士容克的地位更加巩固。