质量管理第二章常用的质量管理方法

- 格式:pptx

- 大小:243.87 KB

- 文档页数:5

全面质量管理四版:电子版详细解读全面质量管理(Total Quality Management,简称TQM)是一种通过全员参与、全过程管理、全方位质量保证的管理理念和方法。

下面将对全面质量管理四版电子版进行详细解读。

第一章:全面质量管理概述本章介绍了全面质量管理的基本概念和原则。

全面质量管理的核心是以客户为中心,注重持续改进和团队合作。

通过全员参与和不断优化流程,企业可以提高产品和服务的质量,满足客户需求。

第二章:全面质量管理的基本原则本章详细解释了全面质量管理的基本原则。

全面质量管理需要管理层的领导和承诺,以及全员的参与和责任。

同时,还要注重数据和事实的分析,以便做出科学决策。

持续的改进和学习也是全面质量管理的重要原则。

第三章:全面质量管理的实施步骤本章介绍了全面质量管理的实施步骤。

首先,需要明确目标和指标,确保与客户需求相匹配。

然后,进行流程分析和改进,消除浪费和不必要的环节。

接下来,建立质量管理体系,并进行培训和教育,提高员工的质量意识和技能。

最后,通过持续监控和评估,确保质量管理的有效性。

第四章:全面质量管理的工具和技术本章介绍了全面质量管理中常用的工具和技术。

例如,流程图可以帮助分析和改进流程;因果图可以帮助找出问题的根本原因;统计工具如控制图可以帮助监控过程的稳定性。

这些工具和技术可以帮助企业更好地实施全面质量管理。

第五章:全面质量管理的挑战和应对策略本章探讨了全面质量管理面临的挑战以及应对策略。

全面质量管理需要改变组织文化和习惯,这是一个长期的过程。

同时,还需要处理好各种利益相关者的关系,确保他们的支持和参与。

在面对挑战时,企业需要灵活应对,不断学习和改进。

以上是对全面质量管理四版电子版的详细解读。

全面质量管理是一种重要的管理理念和方法,可以帮助企业提高质量、满足客户需求,并实现持续改进。

通过合理的实施步骤和使用适当的工具和技术,企业可以在竞争激烈的市场中取得成功。

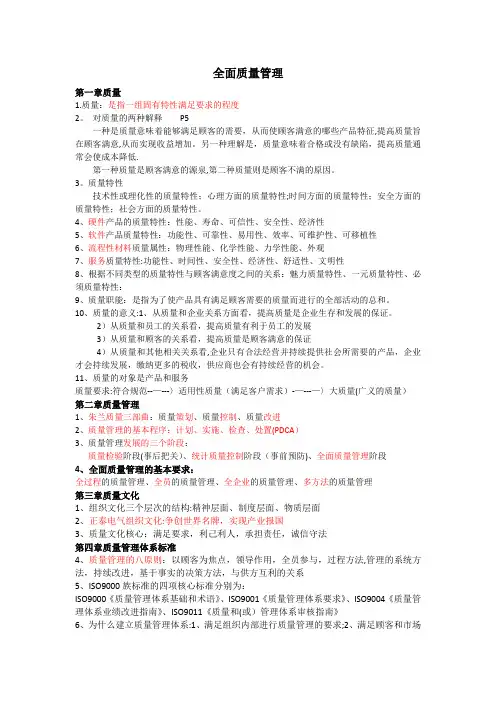

全面质量管理第一章质量1.质量:是指一组固有特性满足要求的程度2。

对质量的两种解释P5一种是质量意味着能够满足顾客的需要,从而使顾客满意的哪些产品特征,提高质量旨在顾客满意,从而实现收益增加。

另一种理解是,质量意味着合格或没有缺陷,提高质量通常会使成本降低.第一种质量是顾客满意的源泉,第二种质量则是顾客不满的原因。

3。

质量特性技术性或理化性的质量特性;心理方面的质量特性;时间方面的质量特性;安全方面的质量特性;社会方面的质量特性。

4、硬件产品的质量特性:性能、寿命、可信性、安全性、经济性5、软件产品质量特性:功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性6、流程性材料质量属性:物理性能、化学性能、力学性能、外观7、服务质量特性:功能性、时间性、安全性、经济性、舒适性、文明性8、根据不同类型的质量特性与顾客满意度之间的关系:魅力质量特性、一元质量特性、必须质量特性:9、质量职能:是指为了使产品具有满足顾客需要的质量而进行的全部活动的总和。

10、质量的意义:1、从质量和企业关系方面看,提高质量是企业生存和发展的保证。

2)从质量和员工的关系看,提高质量有利于员工的发展3)从质量和顾客的关系看,提高质量是顾客满意的保证4)从质量和其他相关关系看,企业只有合法经营并持续提供社会所需要的产品,企业才会持续发展,缴纳更多的税收,供应商也会有持续经营的机会。

11、质量的对象是产品和服务质量要求:符合规范--—---〉适用性质量(满足客户需求)-—---—〉大质量(广义的质量)第二章质量管理1、朱兰质量三部曲:质量策划、质量控制、质量改进2、质量管理的基本程序:计划、实施、检查、处置(PDCA)3、质量管理发展的三个阶段:质量检验阶段(事后把关)、统计质量控制阶段(事前预防)、全面质量管理阶段4、全面质量管理的基本要求:全过程的质量管理、全员的质量管理、全企业的质量管理、多方法的质量管理第三章质量文化1、组织文化三个层次的结构:精神层面、制度层面、物质层面2、正泰电气组织文化:争创世界名牌,实现产业报国3、质量文化核心:满足要求,利己利人,承担责任,诚信守法第四章质量管理体系标准4、质量管理的八原则:以顾客为焦点,领导作用,全员参与,过程方法,管理的系统方法,持续改进,基于事实的决策方法,与供方互利的关系5、ISO9000族标准的四项核心标准分别为:ISO9000《质量管理体系基础和术语》、ISO9001《质量管理体系要求》、ISO9004《质量管理体系业绩改进指南》、ISO9011《质量和(或)管理体系审核指南》6、为什么建立质量管理体系:1、满足组织内部进行质量管理的要求;2、满足顾客和市场的需求第五章全面质量管理的基础工作1、质量教育培训内容:质量意识教育(包括理念、法律法规,质量责任、质量的意义和作用)、质量知识教育、专业技能教育2、标准化贯穿质量管理全过程,PDCA循环中,标准化是处置(A)阶段的核心内容和必要环节按《标准法》,我国标准分为:国家标准、行业标准、地方标准、企业标准(要求最高)。

第二部分期末复习指导(章节重难点)第一章质量管理概述重点掌握1.全面质量的基本观点;P142.产品质量与工作质量;P3、43.全面质量管理的基本要求;P164.开展全面质量管理的基础工作。

P18第二章质量管理的基本方法重点掌握1.质量管理工作循环的特点;P502.试论述质量管理工作循环的内容的四个程序和八个步骤。

P48第三章质量标准重点掌握1.ISO14000系统标准的指导思想与关键原则;P712.ISO9000系列标准产生的背景;P553.ISO9000:2000规定的六个文件化程序是什么?P 57第四章质量管理体系的建立、审核与认证重点掌握1.产品质量认证与质量管理体系认证的区别;P1012.质量管理体系的作用;P773.质量认证的作用;P1014.试论述建立质量管理体系的方式以及质量管理体系评价时常提出的基本问题是什么?P78第五章设计过程的质量管理重点掌握本章重点为计算题(参考综合练习计算题)第六章制造过程的质量管理(略)第七章服务过程的质量管理(略)重点掌握1.简述顾客服务的含义,以及如何看待顾客服务?P166 2.简述提高服务质量的意义;P1623.试论述SERVQUAL的提出者,内涵及构成指标.P169第八章质量检验与抽样检验重点掌握1.简述质量检验的重要作用。

P186第九章质量改进重点掌握1.质量改进的基础准备工作和实施步骤是什么?.P2292.试论述质量改进的不同策略及其特点,P2263、简要阐述质量控制与质量改进的区别.。

参考第8章和9章第十章质量成本管理重点掌握1.简述质量成本计划的重要内容;。

P2362.质量成本的特点是什么?P2373.简述质量成本的构成比例。

P240第三部分综合练习题一、名词解释质量(ISO9000:2000定义) P2 全面质量管理(ISO8402定义)P13水平对比(又称为标杆管理)P47质量方针(ISO9000:2000定义)P79 质量手册(ISO9000:2000定义)P84管理标准P73质量管理体系(ISO9000:2000定义)P77 PDCA循环P48质量(朱兰的定义)P1过程P78质量管理小组P26管理评审P92认证P100 质量成本预测P244系统设计P112参数设计P112质量功能展开(QFD)P2 过程能力P137产品满意P167顾客满意理念P168二,填空题1.在全面质量管理中,“质量”的含义是广义的,除了产品质量之外,还包括工作质量。

《质量管理学》教学大纲Quality Management一、课程的地位与任务本课程是工商管理、产品质量工程、工业工程等专业学生的一门必修课,主要讲授质量管理的基本概念和基本原理、常用质量管理统计工具、设计质量管理中正交试验设计和质量机能展开、统计过程控制抽样及抽样技术、全面质量管理、质量管理体系认证、六西格玛原理、质量成本分析等主要内容,通过本课程的学习,使学生了解和掌握有关质量管理的基本理论和方法,能再企业事业单位及政府部门从事质量管理方面的工作。

二、课程主要内容与基本要求第一章质量管理概述主要内容:质量及质量管理的相关术语、质量管理发展历史、质量的形成过程、质量管理的基础工作、质量监督、国际三大质量奖。

基本要求:了解质量管理发展历史、质量监督、国际三大质量奖;理解质量及特性、质量形成过程、质量管理的基础工作;掌握质量和质量管理相关术语。

第二章常用质量管理方法主要内容:质量控制的基础知识、排列图和因果图、调查表和分层法、直方图和散布图、质量管理新7种工具。

基本要求:理解质量控制的基础知识;理解质量管理新7种工具;掌握排列图和因果图、调查表和分层法、直方图和散布图概念、画法及分析。

第三章设计质量管理主要内容:单指标正交试验设计;多指标正交试验设计;水平不封的正交试验设计;质量机能展开。

基本要求:理解正交试验设计的基本概念;掌握正交试验的格式和特点,熟练掌握单指标、多指标、水平不等正交试验设计及结果的分析、极差分析。

理解质量机能展开的基本定义;掌握质量屋技术;掌握质量机能展开(QFD)的方法和过程;了解质量机能展开(QFD)的核心思想和基本原理。

第四章质量检验及抽样技术主要内容:质量检验、抽样检验、抽样检验特性曲线、计术标准型抽样方案、计数调整型抽样检验、其他抽样检验。

基本要求:了解质量检验的只能、其他抽样检验;理解质量检验、抽样检验的概念、抽样方案的接收概率和抽样特性曲线;掌握计量值抽样检验的原理;熟练掌握计数标准型抽样检验和计数调整型抽样检验的理论方法。

质量管理操作手册第一章质量管理概述 (3)1.1 质量管理的基本概念 (3)1.1.1 质量策划 (3)1.1.2 质量控制 (3)1.1.3 质量保证 (3)1.1.4 质量改进 (4)1.2 质量管理的重要性 (4)1.2.1 提高产品质量 (4)1.2.2 降低成本 (4)1.2.3 提升企业竞争力 (4)1.2.4 保障企业可持续发展 (4)1.3 质量管理的发展历程 (4)1.3.1 传统质量管理阶段 (4)1.3.2 统计质量控制阶段 (4)1.3.3 全面质量管理阶段 (4)1.3.4 现代质量管理阶段 (4)第二章质量管理体系 (5)2.1 质量管理体系的基本框架 (5)2.1.1 质量方针与目标 (5)2.1.2 管理职责 (5)2.1.3 资源管理 (5)2.1.4 产品实现 (5)2.1.5 测量、分析和改进 (5)2.2 质量管理体系文件的编写 (5)2.2.1 文件结构 (5)2.2.2 文件编写原则 (6)2.2.3 文件内容 (6)2.3 质量管理体系文件的审核与发布 (6)2.3.1 审核流程 (6)2.3.2 审核要点 (6)2.3.3 发布与实施 (6)第三章质量策划与目标设定 (6)3.1 质量策划的基本流程 (6)3.2 质量目标的制定与分解 (7)3.3 质量计划的编制与执行 (7)第四章质量保证与质量控制 (8)4.1 质量保证的基本概念与原则 (8)4.1.1 基本概念 (8)4.1.2 基本原则 (8)4.2 质量控制的方法与工具 (8)4.2.1 方法 (8)4.2.2 工具 (8)4.3 质量保证与质量控制的关系 (9)第五章质量改进 (9)5.1 质量改进的基本流程 (9)5.2 质量改进的工具与方法 (10)5.3 质量改进的案例分析 (10)第六章质量管理工具与技术 (10)6.1 统计质量控制方法 (11)6.1.1 控制图 (11)6.1.2 抽样检验 (11)6.1.3 实验设计 (11)6.1.4 方差分析 (11)6.2 全面质量管理方法 (11)6.2.1 质量策划 (11)6.2.2 过程改进 (11)6.2.3 质量成本分析 (11)6.2.4 供应商管理 (11)6.3 质量管理信息系统 (12)6.3.1 质量数据收集与处理 (12)6.3.2 质量计划与监控 (12)6.3.3 质量改进与反馈 (12)6.3.4 质量报告与决策支持 (12)第七章供应商质量管理 (12)7.1 供应商选择与评估 (12)7.1.1 确定供应商选择标准 (12)7.1.2 收集供应商信息 (12)7.1.3 评估供应商能力 (12)7.1.4 确定供应商合作关系 (13)7.2 供应商质量控制 (13)7.2.1 制定供应商质量管理计划 (13)7.2.2 建立供应商质量信息反馈机制 (13)7.2.3 加强供应商过程控制 (13)7.3 供应商关系管理 (13)7.3.1 建立良好的沟通机制 (13)7.3.2 实施供应商绩效评估 (13)7.3.3 优化供应商结构 (13)7.3.4 实施供应商激励机制 (14)第八章质量成本管理 (14)8.1 质量成本的概念与分类 (14)8.1.1 质量成本的概念 (14)8.1.2 质量成本的分类 (14)8.2 质量成本的计算与分析 (15)8.2.1 质量成本的计算 (15)8.2.2 质量成本的分析 (15)8.3 质量成本控制与优化 (15)8.3.1 质量成本控制 (15)8.3.2 质量成本优化 (15)第九章质量风险管理 (16)9.1 质量风险识别 (16)9.2 质量风险评估 (16)9.3 质量风险应对 (17)第十章质量教育与培训 (17)10.1 质量教育的基本内容 (17)10.2 质量培训的方法与技巧 (18)10.3 质量教育与培训的效果评估 (18)第十一章质量考核与评价 (18)11.1 质量考核的指标体系 (18)11.2 质量评价的方法与工具 (19)11.3 质量考核与评价的结果应用 (19)第十二章质量管理实践 (20)12.1 质量管理案例分享 (20)12.2 质量管理经验总结 (20)12.3 质量管理创新与展望 (21)第一章质量管理概述在现代企业管理中,质量管理作为一个重要的组成部分,对于企业的长远发展和市场竞争力的提升具有举足轻重的作用。

《质量管理学》课程学习指南一、使用教材和参考书本课程采用由中国计量学院宋明顺等编著的《质量管理学》作为教材。

主教材信息:宋明顺,《质量管理学》(第二版),科学出版社,2012.3。

辅助教材信息:韩福荣.现代质量管理学(第2版),机械工业出版社,2007.8;焦叔斌译,约瑟夫·M,朱兰著.朱兰质量手册(第5版) ,中国人民大学出版社,2003.11;马逢时.六西格玛管理统计指南-MINITAB使用指导,中国人民大学出版社,2007.10;参考书目:[1]宋明顺等.质量管理学(第二版),科学出版社,2012.3;[2]韩福荣.现代质量管理学(第2版),机械工业出版社,2007.8;[3]焦叔斌译,约瑟夫·M,朱兰著.朱兰质量手册(第5版) ,中国人民大学出版社,2003.11;[4]马逢时.六西格玛管理统计指南-MINITAB使用指导,中国人民大学出版社,2007.10;[5]马林,何桢.六西格玛管理(第二版),中国人民大学出版社,2004.7;[6]唐晓芬.六西格玛核心教程(黑带读本),中国标准出版社,2006.3;[7]陈志田.质量管理基础(第三版),中国计量出版社,2007.5;[8]龚益鸣.质量管理学(第三版),复旦大学出版社,2008.12;[9]国家质量技术监督局.GB/T4091—2001常规控制图,中国标准出版社,2001.3;[10]国家质量监督检验检疫总局质量管理司.质量专业理论与实务(中级),中国人事出版社, 2002;[11]韩福荣.质量管理体系认证,经济科学出版社,2002;[12]韩福荣.现代质量管理学(第二版),机械工业出版社,2007,8;[13]韩之俊,许前.质量管理,科学出版社,2003.3;[14]林荣瑞.品质管理,厦门大学出版社,2000.1;[15]刘宇.顾客满意度测评,社会科学文献出版社,2003,8;[16]秦现生.质量管理学,科学出版社,2002.12;[17]程爱学,徐文峰.质量总监,西北大学出版社,2005.4;[18]孙静.接近零不合格过程的质量控制,清华大学出版社,2001.3;[19]孙静,张公绪.常规控制图标准及其应用,中国标准出版社,2000.7;[20]谭跃雄.现代质量管理学(修订版),中南工业大学出版社,2004.1;[21]伍爱.质量管理学,暨南大学出版社,2006.8;[22]周纪芗,茆诗松.质量管理统计方法,中国统计出版社,1999.9;.[23]尤建新,张建同,杜学美.质量管理学(第二版),科学出版社,2008.1;[24]于善奇.质量专业常用统计技术,华龄出版社,2003;[25]张公绪,孙静.质量工程师手册,企业管理出版社,2003.9;[26]张公绪,孙静.新编质量管理学(第二版),高等教育出版社,2003.8;[27]张晓东,安景文,濮津.质量机能展开——质量保证的系统方法,中国计量出版社,1997.6;[28]张性原.设计质量工程,航空工业出版社,1999;[29]中国实验室国家认可委员会.中国实验室注册评审员培训教程,中国标准出版社,2001;[30]梁工谦.质量管理学,中国人民大学出版社,2010.6;[31]程国平.质量管理学(第2版),武汉理工大学出版社,2011.5;[32]董文尧,张熙,张岩.质量管理学(第2版),清华大学出版社,2010.10;[33]蒋腊芳,宋敏.质量管理学,武汉理工大学出版社,2011.11;[34]同淑荣.质量管理学,科学出版社,2011.6;[35]王明贤.现代质量管理,清华大学出版社,2011.12;[36]韩可琦.质量管理,化学工业出版社,2008.3.二、教学目的(课时、先修课程)《质量管理学》是一门发展中的边缘学科。

《质量管理学》课程学习指南一、使用教材和参考书本课程采用由中国计量学院宋明顺等编著的《质量管理学》作为教材。

主教材信息:宋明顺,《质量管理学》(第二版),科学出版社,2012.3。

辅助教材信息:韩福荣.现代质量管理学(第2版),机械工业出版社,2007.8;焦叔斌译,约瑟夫·M,朱兰著.朱兰质量手册(第5版) ,中国人民大学出版社,2003.11;马逢时.六西格玛管理统计指南-MINITAB使用指导,中国人民大学出版社,2007.10;参考书目:[1]宋明顺等.质量管理学(第二版),科学出版社,2012.3;[2]韩福荣.现代质量管理学(第2版),机械工业出版社,2007.8;[3]焦叔斌译,约瑟夫·M,朱兰著.朱兰质量手册(第5版) ,中国人民大学出版社,2003.11;[4]马逢时.六西格玛管理统计指南-MINITAB使用指导,中国人民大学出版社,2007.10;[5]马林,何桢.六西格玛管理(第二版),中国人民大学出版社,2004.7;[6]唐晓芬.六西格玛核心教程(黑带读本),中国标准出版社,2006.3;[7]陈志田.质量管理基础(第三版),中国计量出版社,2007.5;[8]龚益鸣.质量管理学(第三版),复旦大学出版社,2008.12;[9]国家质量技术监督局.GB/T4091—2001常规控制图,中国标准出版社,2001.3;[10]国家质量监督检验检疫总局质量管理司.质量专业理论与实务(中级),中国人事出版社, 2002;[11]韩福荣.质量管理体系认证,经济科学出版社,2002;[12]韩福荣.现代质量管理学(第二版),机械工业出版社,2007,8;[13]韩之俊,许前.质量管理,科学出版社,2003.3;[14]林荣瑞.品质管理,厦门大学出版社,2000.1;[15]刘宇.顾客满意度测评,社会科学文献出版社,2003,8;[16]秦现生.质量管理学,科学出版社,2002.12;[17]程爱学,徐文峰.质量总监,西北大学出版社,2005.4;[18]孙静.接近零不合格过程的质量控制,清华大学出版社,2001.3;[19]孙静,张公绪.常规控制图标准及其应用,中国标准出版社,2000.7;[20]谭跃雄.现代质量管理学(修订版),中南工业大学出版社,2004.1;[21]伍爱.质量管理学,暨南大学出版社,2006.8;[22]周纪芗,茆诗松.质量管理统计方法,中国统计出版社,1999.9;.[23]尤建新,张建同,杜学美.质量管理学(第二版),科学出版社,2008.1;[24]于善奇.质量专业常用统计技术,华龄出版社,2003;[25]张公绪,孙静.质量工程师手册,企业管理出版社,2003.9;[26]张公绪,孙静.新编质量管理学(第二版),高等教育出版社,2003.8;[27]张晓东,安景文,濮津.质量机能展开——质量保证的系统方法,中国计量出版社,1997.6;[28]张性原.设计质量工程,航空工业出版社,1999;[29]中国实验室国家认可委员会.中国实验室注册评审员培训教程,中国标准出版社,2001;[30]梁工谦.质量管理学,中国人民大学出版社,2010.6;[31]程国平.质量管理学(第2版),武汉理工大学出版社,2011.5;[32]董文尧,张熙,张岩.质量管理学(第2版),清华大学出版社,2010.10;[33]蒋腊芳,宋敏.质量管理学,武汉理工大学出版社,2011.11;[34]同淑荣.质量管理学,科学出版社,2011.6;[35]王明贤.现代质量管理,清华大学出版社,2011.12;[36]韩可琦.质量管理,化学工业出版社,2008.3.二、教学目的(课时、先修课程)《质量管理学》是一门发展中的边缘学科。

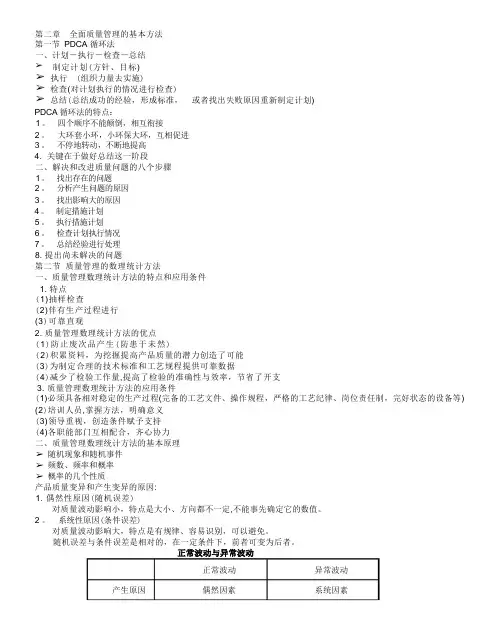

第二章全面质量管理的基本方法第一节PDCA 循环法一、计划-执行-检查-总结➢制定计划(方针、目标)➢执行 (组织力量去实施)➢检查(对计划执行的情况进行检查)➢总结(总结成功的经验,形成标准,或者找出失败原因重新制定计划)PDCA 循环法的特点:1 。

四个顺序不能颠倒,相互衔接2 。

大环套小环,小环保大环,互相促进3 。

不停地转动,不断地提高4. 关键在于做好总结这一阶段二、解决和改进质量问题的八个步骤1 。

找出存在的问题2 。

分析产生问题的原因3 。

找出影响大的原因4 。

制定措施计划5 。

执行措施计划6 。

检查计划执行情况7 。

总结经验进行处理8. 提出尚未解决的问题第二节质量管理的数理统计方法一、质量管理数理统计方法的特点和应用条件1. 特点(1)抽样检查(2)伴有生产过程进行(3)可靠直观2. 质量管理数理统计方法的优点(1)防止废次品产生(防患于未然)(2)积累资料,为挖掘提高产品质量的潜力创造了可能(3)为制定合理的技术标准和工艺规程提供可靠数据(4)减少了检验工作量,提高了检验的准确性与效率,节省了开支3. 质量管理数理统计方法的应用条件(1)必须具备相对稳定的生产过程(完备的工艺文件、操作规程,严格的工艺纪律、岗位责任制,完好状态的设备等)(2)培训人员,掌握方法,明确意义(3)领导重视,创造条件赋予支持(4)各职能部门互相配合,齐心协力二、质量管理数理统计方法的基本原理➢随机现象和随机事件➢频数、频率和概率➢概率的几个性质产品质量变异和产生变异的原因:1. 偶然性原因(随机误差)对质量波动影响小,特点是大小、方向都不一定,不能事先确定它的数值。

2 。

系统性原因(条件误差)对质量波动影响大,特点是有规律、容易识别,可以避免。

随机误差与条件误差是相对的,在一定条件下,前者可变为后者。

正常波动偶然因素异常波动系统因素产生原因观察和研究质量变异,掌握质量变异的规律是质量控制的重要内容。

第二章常用质量管理方法第一节质量管理统计学基本知识在质量管理中强调一切用数据说话,是为了根据事实采取行动,防止盲目的主观主义。

一个具体的产品是需要一系列的数据来反映它的质量,如尺寸、重量、强度等。

产品质量的提高,要用数量来表示;不合格品率的降低,也要用数量来表示。

在质量管理过程中,通过有目的地收集数据,运用数理统计的方法处理所得的原始数据,提炼出有关产品质量、生产过程的信息,再分析具体情况,做出决策,从而达到提高产品质量的目的。

数据有计量值数据和计数值数据两种。

所谓计量值数据,是指数据在给定范围内可以取任何值,即被测数据可以是连续的,如测量产品的长度、重量、硬度、电流、温度等。

在测试电灯泡寿命的一组数据里,取任意两个不同的数值,如1999小时与2000小时,在其中插入1999.8小时是有意义的。

因此,电灯泡的寿命是属于计量值。

所谓计数值数据,是指那些不能连续取值的,只能以整数计算的数值。

产品的不合格品数或缺陷数、铸件的气孔、砂眼数、疵点数等都属于计数值数据。

例如,记录机器每天发生故障的次数,属于计数值。

计数值的数据是离散的。

我们在3与7之间,插入4.56是无意义的,因为机器发生故障的次数不可能取4.56次。

一、质量变异的描述1.产品质量的统计观点产品质量的统计观点是现代质量管理的一个基本观点。

传统质量管理与现代质量管理的一个重要差别就在于后者引入了产品质量的统计观点。

它包括下列内容。

(1)产品质量的变异性。

产品质量是操作人员在一定的环境中,运用机器设备,按照规定的操作方法,对原材料加工制造出来的。

由于这些质量因素在生产过程中不可能保持不变,故产品质量必定会受到一系列质量因素的影响而在生产过程中不停地变化着,这就是产品质量的变异性。

(2)产品质量变异的统计规律性。

产品质量的变异是具有统计规律性的。

在生产正常的情况下,对产品质量的变异经过大量调查分析后,可以应用概率论与数理统计方法来精确地找出质量变异的幅度,以及不同大小的变异幅度出现的可能性,即找出产品质量的统计分布。

第二章常用的质量管理方法本章重点质量控制的根底知识摆列图和因果图检查表和分层法直方图和分布图质量管理新七种工具在质量管理中重申全部用数听说话,是为了依据事实采纳行动,防范盲目的主观主义。

一个详细的产品是需要一系列的数据来反响它的质量,如尺寸、重量、强度等。

产质量量的提升,要用数目来表示;不合格品率的降低,也要用数目来表示。

在质量管理过程中,经过有目的地采集数据,运用数理统计的方法办理所得的原始数据,提炼出有关产质量量、生产过程的信息,再剖析详细状况,做出决议,从而到达提升产质量量的目的。

数占有计量值数据和计数值数据两种。

所谓计量值是指数据在给定范围内能够取任何值,即被测数据能够是连续的,如丈量产品的长度、重量、硬度、电流、温度等。

在测试电灯泡寿命的一组数据里,取随意两个不同的数值,如1999小时与小时,在此中插入小时是存心义的。

所以,电灯泡的寿命是属于计量值。

2000所谓计数值数据是指那些不可以连续取值的,只能以整数计算的数为计数值数据。

产品的不合格品数或缺点数、铸件的气孔、砂眼数、疵点数等都属于计数值数据。

比方,记录机器每日发生故障的次数,属于计数值。

记录得出来的数据是失散的。

我们在3与7之间,插入是无心义的,因为机器发生故障的次数不可以能取次。

第一节质量控制中常用的统计学根本知识一、质量变异的描述1.产质量量的统计看法产质量量的统计看法是现代质量管理的一个根本看法。

传统质量管理与现代质量管理的一个重要差异就在于后者引入了产质量量的统计看法。

它包含以下内容:1〕认识到产质量量的变异性产质量量是操作人员在必定的环境中,运用机器设备,依照规定的操作方法,对原资料加工制造出来的。

因为这些质量因素在生产过程中不可以能保持不变,故产质量量必然会遇到一系列质量因素的影响而在生产过程中不断地变化着,这就是产质量量的变异性。

〔2〕能够掌握产质量量变异的统计规律性产质量量的变异是拥有统计规律性的。

在生产正常的状况下,对产质量量的变异经过大批检查剖析后,能够应用概率论与数理统计方法,来精准地找出质量变异的幅度,以及不同大小的变异幅度出现的可能性,即找出产质量量的统计分布。