活取熊胆事件

- 格式:ppt

- 大小:3.03 MB

- 文档页数:25

归真堂活熊取胆事件归真堂活熊取胆事件:保护生物与文化传统之间的艰难抉择引言:归真堂活熊取胆事件是中国生物保护史上备受争议的一起事件。

它反映了生物保护与文化传统之间的艰难抉择。

本文将从历史、背景、争议和解决方案等方面进行分析,并提出对于此类事件的反思和思考。

一、事件背景:归真堂活熊取胆事件发生在中国大陆,是指一家名为归真堂的中药公司使用被囚禁的熊提取胆汁,用于生产传统中药制剂。

活熊取胆源远流长,作为中医药中的传统疗法,曾有一定疗效。

二、事件争议:活熊取胆事件引发了广泛的争议。

一方面,拥护者认为活熊取胆是一种传统文化的延续,具有一定的药用价值,可以治疗某些疾病并缓解患者痛苦。

另一方面,反对者则指出,这种行为涉及对动物权益的侵犯,而且现代科技已经有了更加先进的取胆方法,所以活熊取胆是不可接受的。

三、争议背后的问题:活熊取胆事件背后涉及三个核心问题:生物保护与文化传统的关系、传统中医在现代社会的立场和科技发展对中药产业的影响。

1. 生物保护与文化传统的关系:生物保护与文化传统之间常常产生冲突。

活熊取胆作为一种传统疗法,一直得到许多人的认可和继续传承。

然而,随着对动物权益的重视以及现代科学的发展,一些传统文化活动面临被淘汰的风险。

2. 传统中医在现代社会的立场:传统中医在中国有着悠久的历史和广泛的群众基础。

它作为中国文化的一部分,不仅含有丰富的医疗经验,还涉及到整个社会结构、生活方式等方面。

然而,传统中医在现代社会中逐渐面临挑战,人们对于其科学性和可靠性的质疑也逐渐增多。

3. 科技发展对中药产业的影响:科技的发展为中药产业提供了更多的选择。

现代科学已经有了非侵入性取胆的技术,可以有效替代传统活熊取胆的方法。

然而,由于成本和其他因素的限制,这些技术并没有被广泛应用。

四、解决方案探讨:为了解决归真堂活熊取胆事件的争议,应寻求平衡并兼顾生物保护和文化传统的发展。

1. 保护生物多样性:政府和社会应加强法律保护,禁止野生动物的非法捕捉和取胆。

龙源期刊网 “活熊取胆”事件作者:来源:《课堂内外·创新作文高中版》2012年第07期话题展示2月初,福建药企归真堂谋求在国内创业板上市。

其申报资料显示,归真堂上市募集项目包括“年产4000公斤熊胆粉”和“年存栏黑熊1200头,年繁殖黑熊200头”。

归真堂所采用的“活熊取胆”(将一根金属管永久地插入熊的胆囊,另一端露在熊的腹部外面,以便长期多次抽取胆汁)的生产方式遭到了亚洲动物基金等动物保护组织的质疑。

2月14日,动物保护组织致信证监会反对归真堂上市,包括姚明、杨澜在内的72位名人声援支持,反对如此残忍对待黑熊的公司上市:16日,中药协会长、国家中医药管理局原副局长房书亭力挺归真堂说,“活熊取胆过程就像开自来水管一样简单,感觉很舒服”。

2月22日,归真堂开放其养熊基地,100多名来自各地的记者受邀进入熊场,目睹“活熊取胆”全过程。

归真堂人员及专家称熊看起来不痛,记者质疑:“你又不是熊,你怎么知道熊不痛?”归真堂董事称:“你又不是熊,你怎么知道熊痛?”多维解读一、“活熊取胆”本身残忍。

会加深公众的反感。

记者质疑:“你又不是熊,你怎么知道熊不痛?”归真堂反击:“你又不是熊,你怎么知道熊痛?”这种庄周式的把戏,是解不开的结,是永远也不会有答案的。

实际上,人类的确无法得知“熊的感受”,但在亚洲动物基金等组织看来,“活熊取胆”过程本身就非常残忍,根本不应该存在于文明社会里。

如此看来,归真堂所表现出的看似开诚布公地开放养熊基地,展示黑熊“没有痛苦”的状态,只会加深观看者的反感情绪。

二、善待动物能体现一个国家的文明程度。

历史已经告诉我们,人类对大自然的倒行逆施从未逃脱过大自然的惩罚。

同样,人类对动物的保护其实受益最多的还是人类。

在人与自然的关系中,把人的道德关切逐渐扩及非人类的生命形式,首先是那些具有较强感知能力的动物,是我们文明程度提升的一个标志。

因此,用法律来保障人与动物和谐相处,是构建和谐社会的一个重要内容。

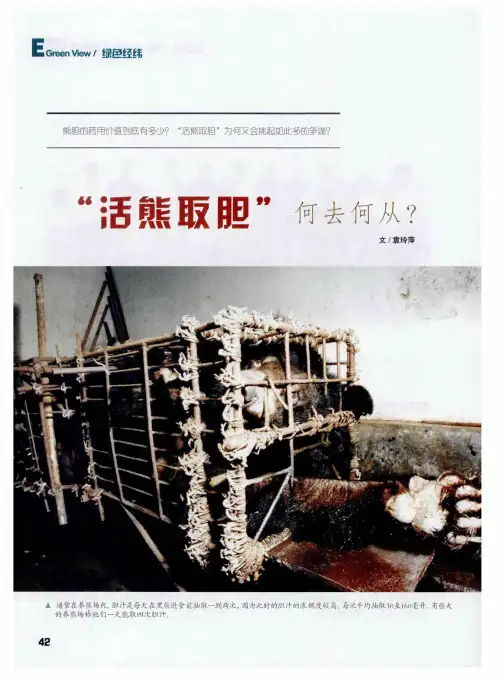

活体抽胆汁活熊取胆是朝鲜在20世纪80年代发明的,将一个金属管永久地插入熊的胆囊,另一端露在熊的腹部外面,以长期多次抽取胆汁。

活体抽胆汁已演化为一个网络热门事件,主要指2009年7月在网络揭露的,抽取黑熊胆汁制作药品以牟利的社会现象。

2012年2月16日,中国中药协会召开了媒体沟通会。

中药协表示,目前国内“活熊取胆”采取的是无痛技术,且取胆并不影响熊的健康,养熊也是保护野生熊的最佳方式。

这种说法遭到很多人的质疑。

编辑摘要目录• 1 简介• 2 起源• 3 各方争议• 4 发展状况• 5 法律措施•• 1 简介• 2 起源• 3 各方争议• 3.1 反对方• 3.2 支持方• 4 发展状况• 5 法律措施•活熊取胆 - 简介熊朝鲜在20世纪80年代发明了活取熊胆,在中国,从1998年开始推广无痛引流的技术。

黑熊到了五岁生理成熟后,养殖场一般会根据不同熊的体质特点选择合适的时间进行手术,也就是在黑熊的胆囊部位切一个口子,通过技术手段,变成像篮球的气门孔一样,天然地生长在黑熊身体上,但是在取胆时,需要借助引流管。

”20世纪90年代中期出现的“无管引流”技术结束了“异物”制造瘘管的历史。

“无管引流”是用取自黑熊腹部内的组织造瘘。

也就是将原本抽取胆汁的管道材质由金属或橡胶管替换为熊的自体组织。

1996年,国家林业部出台《黑熊养殖利用技术管理暂行规定》,要求养殖企业必须使用“无管引流”技术采集熊胆。

活熊取胆 - 起源人类文明的倒退~熊胆一直被中医视为珍贵药材,在中医药中的应用已有一千多年历史,其珍贵自然和它的不易获取直接相关。

传统记载为冬季猎取,取出胆囊干燥,去胆囊皮膜,研细用。

现代为人工引流胆汁,干燥而得熊胆粉。

可以说,无论古代还是现代,熊胆的获得都不是件容易事儿。

古代或许只是单纯地囿于人力技术而难以猎杀凶猛力大的黑熊,而现代获得熊胆的难度则在于需要考虑更多因素:既要考虑熊胆这味药的供给量,还必须考虑黑熊(棕熊)作为野生保护动物的特别“身份”,因为杀熊取胆的粗暴手段在现代社会是不可能有立足之地的,于是人工饲养黑熊(和棕熊)和人工引流胆汁的行业应运而[1]生。

活取熊胆事件简介活取熊胆事件是指非法猎杀熊类动物并取走其胆汁的行为。

熊胆因其含有丰富的胆汁而被广泛用于传统药材中。

然而,这种做法对熊类动物造成了巨大的伤害,严重威胁了野生动物种群的生存。

本文将介绍活取熊胆事件的背景、危害以及相关的保护措施。

背景熊胆在亚洲国家被视为一种传统药材,认为它具有多种药用价值,例如具有降压、清热解毒等功效。

这种观念导致了对熊胆的高需求,从而促使非法猎杀熊类动物的行为。

活取熊胆的方式通常是将熊囚禁在狭小的笼子中,通过手术切开熊的胆囊,以取出胆汁。

由于手术操作的粗暴和不合理,熊常常遭受严重的痛苦和伤害。

此外,由于非法贸易的存在,熊胆的价格居高不下,进一步刺激了非法猎杀熊类动物的行为。

危害活取熊胆事件给熊类动物带来了严重的危害:1.生存威胁:活体熊胆取胆过程中,熊类动物常常遭受过度疼痛和伤害。

不仅无情地剥夺了熊的生命质量,还导致许多熊过早死亡。

2.生态平衡破坏:活取熊胆事件导致了熊类动物种群的急剧减少,这对生态系统的平衡造成了严重的影响。

熊类动物在生态系统中扮演着重要的角色,它们对于种子传播、植物繁殖和食物链的平衡起着关键作用。

3.合法贸易泛滥:非法猎杀熊类动物和活取熊胆行为引发了熊胆的非法贸易。

这种非法贸易不仅违反了野生动物保护法律,还给相关国家和地区带来了经济损失。

保护措施为了保护熊类动物以及维护生态平衡,需要采取一系列的保护措施:1.加强立法: 相关国家和地区应制定和完善法律法规,明确禁止非法猎杀熊类动物以及活取熊胆的行为。

同时,加大对违法行为的打击力度,提高违法成本,警示猎杀者和非法贸易者。

2.宣传教育: 国际组织和非政府组织应加强对活取熊胆事件的宣传教育,普及相关知识,提高大众对熊类动物的保护意识。

通过宣传教育活动,改变传统观念,减少对熊胆的需求。

3.增加保护力度: 加大对熊类动物的保护力度,建立和扩大自然保护区,保护熊类动物的栖息地,提供更多的保护环境。

4.合作打击非法贸易: 国际社会应加强合作,共同打击熊胆的非法贸易,通过加强边境监管、信息分享以及打击非法贸易链条,降低非法贸易带来的经济利益,减少贸易需求。

热点不久前,一家原本默默无闻的药企,在其申请上市的过程中却引发了一场巨大的民间反对潮——这就是归真堂“活熊取胆”事件。

“活熊取胆”的残忍,不但激起了动物保护主义者和很多普通人的愤怒,更引发了人们对中医药发展的担忧。

用药治病,难道真的得残害动物吗?在谋求人与自然和谐的今天,以残忍的方式从活物身体上获取药材,已经显得十分的不合时宜。

那么,传统中医药走到今天,还有没有必要继续使用动物药材呢?以熊胆为代表的动物药材有没有替代的产品?归真堂熊胆风波——熊之痛,中医药之惑□ 本刊编辑部福建归真堂药业股份有限公司(下称“归真堂”)日前遭遇了创办以来最大的舆论风波。

这是一家以熊胆为原料的药业公司,他们本来谋求在创业板上市,股市募资将用于年产4000千克熊胆粉、年存栏黑熊1200头等两项目。

然而,由于该公司采取养殖黑熊并用活熊取胆的方式获取熊胆,其过程太过残忍,引发了很多善良群众的反对,同时也引发了一场熊胆是否能用其他中药代替的讨论。

熊之痛,折射中医药危机千百年来,动物药一直是我国传统中药的重要组成部分。

据不完全统计,目前我国含麝香、豹骨、羚羊角、穿山甲、熊胆等珍稀濒危药用资源成分的中成药品种大约有六七百种,生产厂家近千家。

但是,随着社会的发展、物种栖息地的丧失和破坏,一些传统经典、特效的国宝级中成药赖以发展的物质基础日益丧失。

我国在上世纪七十年代加入国际动物保护公约后,部分取自保护动物的药材如老虎骨、犀牛角等已经禁止贸易。

目前市面上20年前生产的含犀牛角的安宫牛黄丸黑市里竟然被炒到十几万元1粒。

以虎骨为原料,治疗骨质疏松、风湿关节炎的中成药现在基本没法延续。

因此,此次的熊胆事件只是中医药发展困境的一角,对于众多取自国家珍稀保护动物的中药材,以及一些价格已经被列入“奢侈品”行列的昂贵植物药,如果不能依靠现代技术寻求其替代品,其发展前景堪忧。

熊胆并非不可替代熊胆性寒,在传统中医药中常被用来医治多种疾病,被认为具有清热解毒、清肝名目、缓解痉挛和治疗眼疾等疗效。

“活熊取胆”的血泪真相“活熊取胆”的血泪真相导语:近日,福建归真堂被爆上市募集资金用于年产4000公斤熊胆粉、年存栏黑熊1200头等项目。

众所周知"活熊插管采胆汁"是极其残忍的行为;而熊胆的成分其实也没有传闻中那么有效,不但可以通过人工合成获得,还有大量的植物可替代熊胆功效。

圈养黑熊并对其取胆汁完全没有必要,这只是人类对天然药物的迷信以及贪婪。

一、熊胆迷信:中医推崇,名声在外熊胆性寒,在传统中医药中常被用来医治各种疾病,被认为具有清热解毒、清肝名目、缓解痉挛和治疗眼疾等疗效。

在西药中,熊胆中含有的活性成分——熊去氧胆酸(UDCA),能促进胆固醇的转化和排泄,常被用于治疗胆结石、胆汁性肝硬化和肝癌。

中医认为胆汁性苦寒,将熊胆奉为名贵药材中医认为眼睛是肝的开口、胆的精华,胆汁减少了,眼睛就会黯淡。

根据以形补形的原则,中医认为吃胆就被认为能明目,能治眼病。

胆吃起来极苦,还有点清凉,所以它的中药性味属于"苦、寒"。

中医认为苦寒的东西都能降火,作为肝之外府的胆,吃了当然最能降"肝火"。

所以所有动物的胆都被中医认为具有"明目"、"清热(或清肝)"的功能,不管吃的是什么胆,不管是熊胆、猪胆、羊胆、牛胆,还是蛇胆、鱼胆,都应该差不多。

《中药学》认为棕熊胆的功能最强,其中产于云南者称"云胆",品质最优;"夏秋季猎取为宜,迅速取出胆囊,干燥。

去净胆囊皮膜,研细用"。

但是为什么熊胆名声最响,被视为名贵药材,除了其难得之外,恐怕还是熊的勇敢形象引起的联想。

西方临床试验发现胆汁酸可治肝脏疾病西方对于熊胆胆汁的研究要追溯到1900-1901年。

瑞典和丹麦分别组织了两支探险队到格陵兰考察,在那里得到了一些北极熊的胆,送给瑞典生物化学家哈马斯登研究。

哈马斯登从熊胆汁中分离出一种未知的胆汁酸。

归真堂活熊取胆事件归真堂活熊取胆事件熊胆作用熊胆和虎骨、鹿茸一样,是一种很名贵的中药,它的药用价值最早见于一千多年前的《唐本草》。

明朝李时珍在他的《本草纲目》兽部第五十一卷中这样记载:熊胆,苦寒,凉心,平肝,明目,杀虫。

对熊胆的作用也有这样的记述:熊胆———苦、寒、无毒,主治湿气热盛以及恶疮,小儿惊痫等。

西方的药理学证明,熊胆中的活性成分主要是脱氧熊胆酸,临床研究表明,这种成分对肝病具有很好的疗效。

与其他动物相比,脱氧熊胆酸在熊的体内最为丰富。

发展在“活熊取胆”方法发明之前,都是杀熊取胆。

黑熊被麻醉后,切开胆囊,插入铁管,抽取胆汁。

直到1983年,朝鲜发明了“活熊取胆”技术,这种技术是用一根长10cm-20cm的金属管,穿过腹壁,直插胆囊,胆汁便被抽出,一天抽两次。

该技术慢慢从朝鲜传至长春等地。

长春榆树市青山乡,几乎每个村每一组,都有农户养殖熊。

与此同时,熊类圈养繁殖研究、胆汁引流技术等各种技术也发展起来。

为防止伤口愈合,人们会不时挑拨创口,为阻止黑熊拨开抽管,还给它们穿上10公斤的铁枷。

活熊养殖场的出现,被认为客观上缓解了野生熊被猎杀。

随后又出现了“自体组织造瘘引流技术”,这就是被中医药协会称为“熊甚至会很舒服”的无管引流。

这种方法是,用肠衣在熊腹部开个肉管道直通胆囊进行引流。

1996年,林业部下发通知,要求养熊场必须使用无管引流,对设施和技术不合格的养熊场限期改进,限期内部改进或改进不合格的,坚决取缔。

但这种技术并未使黑熊减少痛苦。

黑熊腹壁有个长期的开放性创口,极易感染,还会皮肤溃疡。

没有准确插入胆囊的器具还会直刺腹腔,造成肝脏破裂。

有报道说,几乎所有“取胆熊”,都会落下不停摇头的病。

对动物保护美国有的州禁止买卖活的动物食品;在德国如要买活鱼回家,必须在塑料袋中装水,还要放一片提供氧气的药片。

“动物福利”理念成形于19世纪的欧洲,它要求保障动物五方面的自由:不受饥渴的自由;生活舒适的自由;不受痛苦、伤害和疾病的自由;没有恐惧感和忧伤感;表达天性的自由。

所谓活熊取胆,是指将一个金属管永久地插入熊的胆囊,另一端露在熊的腹部外面,以长期多次抽取其胆汁。

而活体抽胆汁已演化为一个网络热门事件,主要指2009年7月在网络揭露的,抽取黑熊胆汁制作药品以牟利的社会现象。

2012年2月16日,中国中药协会召开了媒体沟通会。

中药协表示,目前国内“活熊取胆”采取的是无痛技术,且取胆并不影响熊的健康,养熊也是保护野生熊的最佳方式。

目前,这种说法遭到了很多人的质疑。

对于这个问题,我想我们应该用哲学中对立统一的观点来看待分析。

矛盾的观点是唯物辩证法的根本观点,矛盾规律即对立统一规律是唯物辩证法的实质与核心。

世界上的一切事物都包含着既对立又统一的两个方面:对立就是指矛盾双方相互排斥、互相斗争;统一就是指矛盾双方在一定条件下相互依存,一方的存在以另一方的存在为前提,双方共处于一个统一体中,并且矛盾双方在一定条件下可以相互转化。

对立和统一密不可分,对立是统一中的对立,统一是对立面的统一。

矛盾具有普遍性和客观性,所以要求我们用一分为二的、全面的观点看问题,用矛盾分析法看待和解决问题。

一方面,熊胆确实是一味很有价值的药。

民间中医宣称熊胆粉有其他中药不可替代的作用,它具有止疼和消炎等神奇功效。

中药中还有123个品种需要熊胆做原料,有183个需要用熊胆粉作药引。

《本草纲目》中称,熊胆有退热清心、平肝明目等功能,是药食两用的佳品。

从熊胆的高药用价值这一方面来说活熊取胆是有其意义所在的,既能够获取药品原材料,又能保留熊的生命。

但是另一方面我们也要看到活熊取胆也有着极大的危害。

从肉体的摧残来看,首先给活熊身体上开孔,用管道插入熊胆,有时为了让熊分泌更多的胆汁,还要不给熊东西吃。

有时因手术粗糙和饲养环境恶劣,熊的伤口易感染导致病变,对熊的伤害之大可见一斑。

上述这两方面就是活熊取胆这一事件的矛盾的两方面,矛盾的对立统一原理要求我们坚持两点论和重点论的统一。

就是说对于活熊取胆不能持一味的否定或者肯定的态度,但也要权衡利弊重点把握。

“活熊取胆”事件的伦理反思的开题报告

题目:活熊取胆事件的伦理反思

背景介绍:

“活熊取胆”是指在中国传统医学中,认为熊胆能够治疗疾病,而且认为在取得新鲜的熊胆时,需要让熊贴着墙面或笼子,再切开它的腹部来取出胆汁,而不是像正常的动物屠宰那样宰杀它们,这就是“活熊取胆”。

然而,这种行为与现代人类的伦理观念相悖,引起了广泛的争议和谴责,也成为了人类社会对待动物保护问题的一个重要话题。

研究目的:

本文主要旨在探讨“活熊取胆”事件的背景与原因,对其进行伦理反思,以期促进人类正确对待动物、保护生态环境。

研究方法:

本文将采用文献资料研究、问卷调查和比较分析等方法,以探究“活熊取胆”事件的背景、动机和伦理问题。

研究框架:

本文将围绕以下几个问题展开研究:

1.活熊取胆的历史与背景

2.活熊取胆的原因和动机

3.活熊取胆对动物福利的影响

4.活熊取胆的伦理问题与反思

5.世界各地对于类似情况的监管措施和其效果的比较

研究意义:

本文将为人们深入了解“活熊取胆”事件提供实证研究基础,能够引发人们对保护动物和生态环境的思考,并有助于指导政策制定和社会实践。

关于“归真堂活熊取胆事件”看法程纯洁10101550136我了解“归真堂活熊取胆事件”主要是从网上和同学之间的谈论得知的,首先我觉得这种做法既不人道也不科学,作为一个化学系的本科生,我可以从专业的角度来简单分析一下:熊胆汁主要含含胆汁酸20%~80%, 去氧胆酸(ursodeoxycholic acid), 鹅去氧胆酸(chenodeoxycholicacid)、胆酸及去氧胆酸等.这些酸分子是现代化学可以人工合成及运用的酸类。

况且,这些酸类都有其替代品,公开资料表明,香港大学中医药学院近年的研究表明,黄柏、黄连和黄芩三种中药抑制肝癌细胞增生和扩散的功效,都比熊胆理想。

随着公众对“活熊取胆”的争议愈演愈烈,归真堂在其官方网站发“归真堂养熊基地开放日”邀请函,决定将2月22日和24日两天定为开放日,邀请社会人士参观养熊基地,马云、莫文蔚李东生等人在归真堂的邀请名单中。

就这一做法我也有着自己的看法,归真堂邀请的这些人虽是知名社会人士,但是他们所从事的职业和领域都与医药学,动物学无关,更不用说“活熊取胆”这件事情,再加上参观只能按照归真堂设计的路线和日期参观,可信度就更引起了我的怀疑。

在中国中药协会16日召开的媒体沟通会后,中药协会会长房书亭关于“熊在无管引流过程中很舒服”的表述,已在网上广为流传。

我和许多网友的看法一致:换位思考一下,在你身上插根管子你舒服吗?(引自网友)房书亭当时一再表明,目前的无管引流活熊取胆对黑熊健康并无影响,“如今活熊取胆是自体造管,无痛引流,并未对黑熊产生影响。

”这样的言论在越来越多的被网友和媒体唾弃。

在事件被曝光后,也是引起了社会各界权威人士的调查,中国保健协会秘书长贾亚光表示,尽管国内目前尚未取消活熊取胆,但其根本原则是“熊胆入药”,如果厂家并非把熊胆“入药”而是挪作他用,毫无疑问应予以严格限制。

亚洲动物基金中国区对外事务总监张小海也曾表示,以归真堂的一款产品为例,仅仅3g熊胆粉被包装在50厘米见方的盒子里,包装得很豪华,售价也高达400多元,“大部分的熊胆消费都是礼品消费,而不是药品消费。