5.古诗三首

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:27

五年上册三首古诗1.《示儿》——陆游原文死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

解释•“死去元知万事空”:“元知” 是本来就知道的意思。

人一旦死去,就本来知道万事万物都和自己没有关系了。

这句诗体现了诗人对生死的豁达态度。

•“但悲不见九州同”:“但” 是只是的意思,“九州同” 指全国统一。

只是让诗人感到悲伤的是,没有亲眼看到国家的统一。

这一句表达了诗人至死不渝的爱国情怀,他将国家的命运看得比自己的生命还重要。

•“王师北定中原日”:“王师” 指朝廷的军队。

诗人期望朝廷的军队向北进军,收复中原失地。

这展现了诗人坚定的信念,他相信宋朝的军队能够收复失地,实现国家的统一。

•“家祭无忘告乃翁”:“家祭” 是家中祭祀祖先的仪式。

“乃翁” 是你的父亲,这里是诗人指自己。

诗人叮嘱家人,在祭祀的时候不要忘记把收复中原的好消息告诉他,即使自己已经死去,依然心系国家的命运,这种爱国情感深沉而真挚。

2.《题临安邸》——林升原文山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

解释•“山外青山楼外楼”:描绘了临安(杭州)的自然风光和繁华的建筑。

重重叠叠的青山,鳞次栉比的楼台,展现出当时南宋都城的繁华和壮丽。

•“西湖歌舞几时休”:“西湖” 是临安著名的风景区。

诗人面对西湖边不断的歌舞享乐发出质问,这种歌舞升平的生活什么时候才能停止呢?表达了诗人对南宋统治者沉迷于享乐,不思收复失地的愤慨。

•“暖风熏得游人醉”:“暖风” 既指自然界的春风,也暗喻当时社会上的奢靡之风。

这种风气让那些达官贵人(游人)沉醉其中,不能自拔。

•“直把杭州作汴州”:“汴州” 是北宋的都城汴京(今河南开封),这里象征着中原地区。

诗人批判南宋统治者在杭州过着纸醉金迷的生活,简直把杭州当作了北宋的都城汴州,忘记了旧都沦陷、国土尚未收复的耻辱,辛辣地讽刺了南宋统治者的苟且偷安。

3.《己亥杂诗》(其五)——龚自珍原文浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

部编版小学五年级上册语文第12课《古诗三首》课文原文及教案【篇一】部编版小学五年级上册语文第12课《古诗三首》课文原文示儿[宋]陆游死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

题临安邸[宋]林升山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉直把杭州作汴州。

已亥杂诗[清]龚自珍九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人材。

【篇二】部编版小学五年级上册语文第12课《古诗三首》教案:示儿教学目标1.会写“祭、乃”2个生字。

2.有感情地朗读这首诗,理解诗歌的意思。

3.感受这首诗中诗人的爱国情感,激发爱国意识。

教具准备课件教学过程:一、谈话导入,揭示诗题1.陆游是宋朝的爱国诗人。

他写过很多首爱国诗篇,其中《示儿》就是最的一篇。

板书:陆游示儿2.作者简介及背景①陆游(1125-1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江省绍兴市)人,南宋爱国诗人。

乾道二年,因主张抗金而免职。

四十六岁入蜀,六十六岁后遭弹劾罢官,退居山阴达二十年。

②了解背景,宋高宗赵构建立南宋,为官者贪图荣华富贵,对外求合,至到被元朝所灭,大好河山落于金兵铁蹄之下,难以收复。

《示儿》为陆游的绝笔,作于宁宗嘉定三年(1210年),既是诗人的遗嘱,也是诗人发出的最后的抗战号召。

八十五岁的陆游一病不起,在临终前,留下了一首《示儿》,表达了诗人的无奈以及对收复失地的期盼。

3.揭示诗题①“示儿”是什么意思:“示”告诉,告之,“示儿”是写给儿子看的诗。

②质疑:看了诗题,你又提出哪些问题?诗人想告诉儿子什么?什么时候告诉的?为什么告诉儿子?二、初读古诗,整体感知1.自由读诗歌,要求:读准字音,把诗读正确,读通顺。

2.结合书中的注释,试着说一说诗的大意。

3.小组交流:这首诗陆游想要告诉儿子什么?三、弄懂诗意,理解内容1.朗读古诗,并划分节奏。

死去/元知/万事空,但悲/不见/九州同。

王师/北定/中原日,家祭/无忘/告乃翁。

6年级上册《古诗三首》1. 原文九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去,同到牵牛织女家。

2. 作者刘禹锡,唐代文学家、哲学家,字梦得,有“诗豪”之称。

3. 字词解释- 九曲:自古相传黄河有九道弯。

形容弯弯曲曲的地方很多。

- 浪淘:波浪淘洗。

- 簸:掀翻,上下簸动。

- 自天涯:来自天边。

4. 诗句赏析- 前两句“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”描绘了黄河弯弯曲曲挟带着泥沙,波涛滚滚如巨风掀簸来自天涯的雄伟壮丽的景象。

诗人以夸张的手法写出了黄河的磅礴气势,“九曲”“万里”写出了黄河的曲折蜿蜒和漫长。

- 后两句“如今直上银河去,同到牵牛织女家”运用了丰富的想象,诗人想沿着黄河逆流而上,一直到达银河,到牛郎织女的家中去做客。

这两句诗表现了诗人对宁静的田园牧歌生活的向往,同时也体现了诗人豪迈的气概和浪漫的情怀。

1. 原文千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

2. 作者杜牧,唐代杰出的诗人、散文家,字牧之,号樊川居士。

3. 字词解释- 山郭:山城。

- 酒旗:酒招子,酒馆外悬挂的旗子之类的标识。

- 南朝:指先后与北朝对峙的宋、齐、梁、陈政权。

- 四百八十寺:形容佛寺很多。

这里是虚数。

4. 诗句赏析- 前两句“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”描绘了一幅江南春天的美丽画卷。

辽阔的江南大地,到处莺歌燕舞,绿树映衬着红花,水边的村庄,靠山的城郭,酒旗在春风中飘扬。

“千里”是对广阔江南的概括,“莺啼”“绿映红”“酒旗风”从听觉、视觉等多方面写出了江南春天的生机与活力。

- 后两句“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”由写景转为抒情。

南朝遗留下来的许许多多佛教建筑物在春风春雨中若隐若现,诗人借古讽今,感慨南朝的覆灭,同时也表达了对唐朝统治者崇信佛教、大兴佛寺的不满。

1. 原文茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

2. 作者王安石,北宋著名思想家、政治家、文学家、改革家。

《古诗三首》知识点梳理

《古诗三首》是唐代文学家杜甫创作的三首名篇,包括《春夜喜雨》、《秋夜将晓出篱门迎凉有感》和《秋夜将晓出篱门迎凉有感其一》。

这三首诗由于其独特的艺术表现和深刻的哲理思考而成为中国古代诗歌的经典之作。

下面是对《古诗三首》的知识点梳理。

1.《春夜喜雨》

- 以写春夜喜雨的景象为主题,表达了诗人对大自然美丽景色的讴歌和对人民生活乐观向上的态度。

- 运用了描绘细腻、境界高远、意象鲜明的艺术手法,使整个诗篇具有浓郁的春意和喜悦的情感。

- 以形象生动的描写方式,表达了对和谐社会的向往,批判了社会不公和贪官污吏。

2.《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

- 以写秋夜出门迎凉的情景为主题,通过对自然景物的描绘反映了诗人对逝去时光的思考和人生的无奈与悲愤。

- 运用了“孤灯”、“万家灯火”、“寥落”等意象的对比,表达了诗人对社会变迁的思考和对人们命运的关切。

- 内容深沉,寄托了诗人对美好生活的向往,对社会现实的愤慨,以及对自己处境的无奈和不甘。

3.《秋夜将晓出篱门迎凉有感其一》

- 同样以秋夜出门迎凉的情景为主题,但与上一首诗相比,这首诗更加忧郁和悲伤。

- 运用了双关的描写方式,表达了诗人对于自身遭遇的不幸和对社会命运的忧虑。

- 通过对自然景物的描绘,寄托了诗人对自由自在、无忧无虑的向往,以及对人生短暂和无奈的思考。

以上是对《古诗三首》的知识点梳理,主要包括主题、艺术手法和情感表达等方面。

这三首诗体现了杜甫诗歌的风格和思想,具有较高的艺术价值和文化意义。

五年级《古诗三首》五年级的《古诗三首》分别包括《枫桥夜泊》、《长相思》和《泊船瓜洲》。

以下是这三首诗的原文、翻译和赏析:1.《枫桥夜泊》月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

译文:深秋的夜色中,月亮落下,寒鸦啼叫,满地白霜,江边的枫树摇曳着,渔船上的灯火映照着,使愁绪难眠。

在姑苏城外那寒山古寺里,半夜时分敲响了清脆的钟声,悠悠地飘到了客船上。

赏析:这首诗是唐代诗人张继途经寒山寺时所作,描绘了枫桥夜泊时的景象。

诗中使用了富有深秋特色的景物,如月落、乌啼、霜满天、江枫、渔火等,营造出一种空灵、寂寥、忧愁的氛围。

通过这些景物的描绘,诗人表达了自己旅途中的孤寂和愁思。

诗的后两句“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”则通过描写姑苏城外的寒山寺和钟声,进一步强调了诗人身在他乡的孤独和愁绪。

整首诗语言简洁流畅,意境深远,充分展现了诗人高超的诗歌才华。

2.《长相思》山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

译文:翻山越岭,登舟涉水,一路向榆关那边行进。

入夜时分,已是深夜千帐灯火。

风雪交加,一直未停,这种声音吵得人难以入眠。

我的故乡可没有这种声音啊!赏析:这是一首表达思乡之情的古诗。

诗人通过描绘旅途中的山水、风雪等景物,表现了旅途的艰辛和孤独。

同时,“夜深千帐灯”和“故园无此声”等句子的描写,突出了诗人身在他乡的孤独和思乡之情。

整首诗语言简练,意境深远,表达了诗人深深的思乡之情和对故乡的眷恋之情。

3.《泊船瓜洲》京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?译文:京口和瓜洲之间只隔着一条长江,钟山也只隔着几座山。

春风又吹绿了江南岸边,明月什么时候才能照着我回到家乡?赏析:这是一首表达思乡之情的古诗。

诗人通过描绘京口和瓜洲之间的距离以及春风又绿江南岸的景象,表现了对故乡的眷恋和思念之情。

整首诗语言简洁流畅,意境深远,表达了诗人深深的思乡之情和对故乡的眷恋之情。

部编版三年级上册语文第四课《古诗三首》教案5篇中班级的古诗教学,要重视指导同学感受诗的内容,充分领悟诗人的情感,然而诗的语言是浓缩的精华,加之诗人的创作背景同学根本无法体验。

所以,不能单单逐句理解诗句的意思,而应引导同学进入情境,进行感悟。

以下是我为大家细心整理的内容,欢迎大家阅读。

1.部编版三班级上册语文第四课《古诗三首》教案教学目标:1、学会本首古诗生字“枫”,读准“斜”,理解词语。

2、读懂《山行》,用自己的话语说说古诗的意思。

3、感受古诗所描绘的景色,体会诗人的感情。

教学过程:一、古诗激趣1、同学沟通古诗,背诵古诗。

2、回忆学习古诗的基本方法(1)理解课题,熟悉(2)解释词语,说说诗意(3)联系实际,发挥想象(4)感情朗读,体会诗境二、揭题学习《山行》1、仔细读诗,想一想哪些你能读懂了?2、同学用自己喜爱的方式读诗,沟通。

(1)山行:在山路上行走。

(2):杜牧(唐)同学用课外学问沟通对杜牧的熟悉,加深记忆,更便利的理解诗意。

(3)沟通:石径、坐、霜叶、红于、白云深处……(同学发觉沟通,在结合同学质疑,解读古诗词鱼。

)3、句子的理解:A、石头铺成的小路弯弯曲曲,远远伸向已是深秋季节的山头。

B、山上白云缭绕的地方,隐模糊约可以观察几户人家。

C、由于留恋这枫林傍晚的美景而停下车来(欣赏)。

D、秋霜打过的'枫叶比二月里盛开的红花还要鲜红。

4、同学用自己的话来说说古诗的诗意。

(自己说、同桌说、指名说)5、联系实际,发挥想象6、介绍古诗(可用小导游、小画家、小诗人……来表达古诗的意思。

)7、沟通:表达了诗人的什么感情?在朗读娴熟的基础上,体会感情。

8、美读古诗形式多样,体会情感。

三、作业完成课后的习题2.部编版三班级上册语文第四课《古诗三首》教案【教学目标】1、学习古诗《山行》,感受诗人对秋天的宠爱之情。

2、学习诗中消失的生字。

会写“于、枫”这两个字。

3、培育同学对古诗的宠爱之情,鼓舞同学背诵课文以外的古诗。

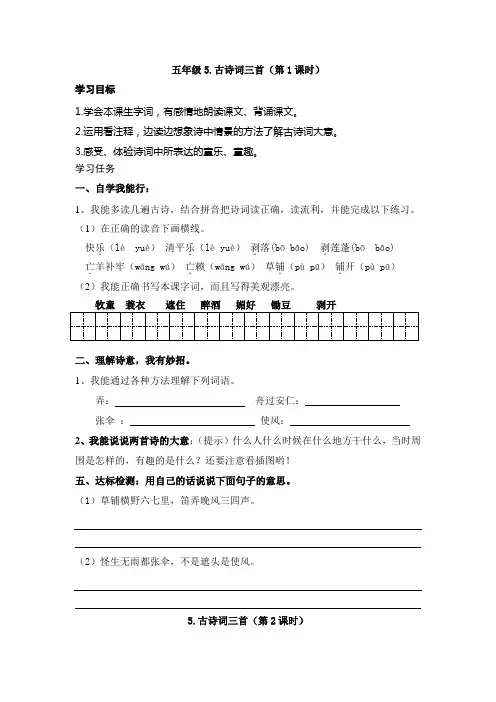

五年级5.古诗词三首(第1课时)学习目标1.学会本课生字词,有感情地朗读课文、背诵课文。

2.运用看注释,边读边想象诗中情景的方法了解古诗词大意。

3.感受、体验诗词中所表达的童乐、童趣。

学习任务一、自学我能行:1、我能多读几遍古诗,结合拼音把诗词读正确,读流利,并能完成以下练习。

(1)在正确的读音下画横线。

快乐.(lè yuè)清平乐.(lè yuè)剥.落(bō bāo) 剥.莲蓬(bō bāo) 亡.羊补牢(wáng wú)亡.赖(wáng wú)草铺.(pù pū)铺.开(pù pū)(2)我能正确书写本课字词,而且写得美观漂亮。

牧童蓑衣遮住醉酒媚好锄豆剥开二、理解诗意,我有妙招。

1、我能通过各种方法理解下列词语。

弄:舟过安仁:张伞:使风:2、我能说说两首诗的大意:(提示)什么人什么时候在什么地方干什么,当时周围是怎样的,有趣的是什么?还要注意看插图哟!五、达标检测:用自己的话说说下面句子的意思。

(1)草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

(2)怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

5.古诗词三首(第2课时)学习目标1.通过看注释,边读边想象诗中情景的方法,感知诗词大意,并能用自己的话讲述诗句的意思。

2. 会默写《牧童》《舟过安仁》,学习《清平乐.村居》。

3.通过古诗词的学习,进一步感受童年生活的情趣和快乐。

学习任务一、自我展示1、我能默写《牧童》和《舟过安仁》。

二、理解词意,我有妙招。

1、我能通过各种方法理解下列词语。

亡赖:茅檐:吴音:相媚好:2、我能用自己的话说说下面句子的意思。

茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪。

3、我能说说词的的大意:(提示)什么人什么时候在什么地方干什么,当时周围是怎样的,有趣的是什么?要注意看插图哟!三、挑战自我1.选择喜欢的一首诗或词改写成一篇短文。

2.选取《清平乐·村居》中描写的一个情景,结合课文的插图,展开丰富的想象,把你仿佛看到什么,听到什么写出来,或者选用自己喜欢的表现形式和大家交流。

四年级语文古诗三首[9篇]以下是网友分享的关于四年级语文古诗三首的资料9篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。

第1篇5.《古诗三首》江畔独步寻花寒食泊船瓜洲(唐.杜甫)(唐.韩翃)(宋.王安石)黄四娘家花满蹊,春城无处不飞花,京口瓜洲一水间,千朵万朵压枝低。

寒食东风御柳斜。

钟山只隔数重山。

留连戏蝶时时舞,日暮汉宫传蜡烛,春风又绿江南岸,自在娇莺恰恰啼。

轻烟散入五侯家。

明月何时照我还?【重点词语】:江畔娇莺啼叫御柳日暮隔离数字【词语解释】:江畔:江边。

御柳:皇家花园中的柳树。

还:回。

【中心思想】《江畔独步寻花》的作者是唐代诗人杜甫。

这首诗写了在黄四娘家赏花时的场面和感触,表现出一派春光烂漫的景象。

诗中“千朵万朵压枝低”一句体现出花很多。

描绘的是一幅万紫千红、繁花似锦的春景图,表达了诗人对春天的赞美和对宁静生活的向往的思想感情。

《寒食》的作者是唐代诗人韩翃。

这是一首政治讽刺的诗。

这首诗讽刺了唐肃宗、代宗时期的宦官专权。

“寒食”是古代的一个传统节日,在清明节前的一两天,按风俗这天禁火。

描绘了寒食节的景象,由白天写到了夜晚,重点写夜晚,以汉喻今,流露出诗人对现实的不满。

《泊船瓜洲》作者宋朝诗人王安石描写了诗人停船瓜洲时遥望家乡,不知何时能回到家乡的惆怅,表达了诗人浓浓的思乡之情。

第2篇古诗三首一、默写三首古诗。

望洞庭________________________________________________________________________________________________________作者是_______朝的_____________枫桥夜泊________________________________________________________________________________________________________作者是______朝的_____________菊花________________________________________________________________________________________________________作者是______朝的_____________二、先解释重点字的意思,再理解诗句的意思。

五上古诗三首示儿【宋】陆游死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

注释:①示儿:给儿子看。

②元:同“原”,本来。

③但:只是。

④九州:古代中国分为九个州这里代指中国。

⑤王师:指南宋朝廷的军队。

⑥乃翁:你们的父亲。

诗意:本来就知道,人死后万事万物都可无牵无挂。

唯独放不下,没有亲眼看见祖国的统一。

宋朝的军队平定中原那一天,在家祭时千万别忘记告诉你的父亲。

02题临安邸【宋】林升山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

注释:①临安:南宋都城,即今浙江杭州。

②邸:旅店。

③熏:吹,用于温暖馥郁的风。

④直:简直。

⑤汴州:北宋都城汴粱,即今河南开封诗意:重重叠叠的青山,鳞次栉比的楼台,西子湖畔这些消磨人们抗金斗志的淫靡歌舞,什么时候才能罢休?暖风把人们的头脑吹得如醉如迷,像喝醉了酒似的,南宋当局忘了国恨家仇,把临时苟安的杭州简直当作了故都汴州!03己亥杂诗【清】龚自珍九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

注释:①己亥杂诗:《己亥杂诗》是龚自珍在己年(1839年)写的一组诗,共315首。

这里选的是其中一首。

②生气:指朝气蓬勃的局面。

③恃:依靠。

④万马齐喑:所有的马都沉寂无声。

比喻人们沉默不语,不敢发表意见。

喑,沉默。

诗意:要是这么大的中国重新朝气蓬勃,靠的是像疾风迅雷般的改革。

像万马齐喑一样的局面,毕竟让人心痛。

我奉劝皇帝能重新振作精神,不要拘守一定规格降下更多的人才。

五、问题归纳1. 想象“九州不同”时社会是什么样的?想象到“九州不同”时土地荒芜,老百姓拖儿带女背井离乡,房屋倒塌,路边常常有饿死的人的尸骨;入侵者骑着高头大马。

耀武扬威,随意挥动着鞭子抽向正在做苦力的人身上,可是他们不敢怒也不敢言......2. 《示儿》这首诗表达了作者怎样的感情?最能表达感情的是哪一句?这首诗表达了诗人渴望尽早收复中原统一祖国领土的迫切心情,最能表达感情的是“家祭无忘告乃翁”。

小学五年级语文下册古诗词三首五年级语文下册《古诗词三首》分别是《牧童》、《舟过安仁》及《清平乐·村居》。

WTT为五年级师生整理了语文课文《古诗词三首》资料,希望大家有所收获!小学五年级语文下册《古诗词三首》原文牧童[唐] 吕岩草铺横野六七里,笛弄①晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣②卧月明。

注释①弄:逗弄。

②蓑衣:棕或草编的外衣,用来遮风挡雨。

舟过安仁①[宋] 杨万里一叶渔船两小童,收篙②停棹③坐船中。

怪生④无雨都张伞,不是遮头是使风。

注释①安仁:县名。

在湖南省东南部,宋时设县。

②篙:撑船用的竹竿或木杆。

③棹:船桨。

④怪生:怪不得。

清平乐①·村居[宋] 辛弃疾茅檐②低小,溪上青青草。

醉里吴音③相媚好④,白发谁家翁媪⑤? 大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖⑥,溪头卧剥莲蓬。

注释①清平乐:词牌名,“乐”读yuè。

②茅檐:茅屋的屋檐。

③吴音:吴地的方言。

④相媚好:这里指互相逗趣、取乐。

⑤翁媪:老翁、老妇。

⑥亡赖:同“无赖”,“亡”读wú,这里指顽皮、淘气。

小学五年级语文下册《古诗词三首》课文理解一、《牧童》1、“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

”你感受到了什么?提示:六七里方圆的原野铺满了青青的野草,三四声悠扬的笛声和着微微的晚风传来。

可以感受到孩子是那么的悠闲自得、怡然而乐,感受到的是一种野趣。

2、“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

”你看到了什么?说说感受和意思。

提示:牧童牧牛回来已到黄昏,晚饭吃得饱饱的,无忧无虑,还没脱下蓑衣就躺在院子里,悠然自得地看那渐渐升起的明月。

可以感受到的是孩子的心情是那么的舒畅,他的生活是无忧无虑,非常惬意。

3、诗句中描写了牧童归来后的场景,你看到了一个怎样的牧童?从哪里看出来的?提示:一个“弄”,一个“卧”。

(可爱、调皮、疲倦)二、《舟过安仁》1、“一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

”读了这两句,你好象看到了什么?提示:一只小船上坐着两个小孩子,他们把篙收了,棹停了,坐在船上。

5年级上册古诗三首12课课堂笔记1. 原文。

- 死去元知万事空,但悲不见九州同。

- 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

2. 字词解释。

- “示儿”:给儿子们看。

- “元知”:本来知道。

这里的“元”同“原”。

- “万事空”:什么都不存在了。

诗人陆游知道自己快要死了,觉得世间的一切都和自己没有关系了。

- “但悲”:只是悲伤。

- “九州同”:国家统一。

古代中国分为九州,这里指代全国。

陆游一心盼望国家统一。

- “王师”:指南宋朝廷的军队。

- “北定”:向北平定,收复北方失地。

- “中原”:指淮河以北被金人侵占的地区。

- “家祭”:家中祭祀祖先。

- “无忘”:不要忘记。

- “乃翁”:你们的父亲,指陆游自己。

3. 赏析。

- 陆游这老头啊,都快死了,他心里明白呢,死了就啥都没了,就像我们玩游戏,一旦游戏结束,那些装备啊、金币啊都没意义了。

可是他心里有个大疙瘩,就是看不到国家统一。

他心心念念的就是南宋的军队啥时候能打到北方,把被金人抢走的地盘都收回来。

他还叮嘱儿子们,等南宋军队收复中原的时候,在家里祭祀的时候可别忘了告诉他这个好消息。

你看这老爷子,到死都惦记着国家大事,爱国之心那是杠杠的。

1. 原文。

- 山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?- 暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

2. 字词解释。

- “临安”:南宋的都城,现在的浙江杭州。

- “邸”:旅店。

- “休”:停止。

- “暖风”:这里不仅指自然界的春风,还指当时社会上那种纸醉金迷的风气。

- “熏”:吹,用于温暖馥郁的风。

- “游人”:这里指那些在杭州游玩、享乐的南宋贵族。

- “直”:简直。

- “汴州”:北宋的都城,现在的河南开封。

3. 赏析。

- 你看啊,诗人林升站在临安的旅店往外看,那景色可真美啊,山一座连着一座,楼也是一座挨着一座。

可是呢,西湖边上那些人啊,唱歌跳舞就没个停的时候。

那暖烘烘的风啊,把那些贵族们吹得晕乎乎的,就像喝醉了酒一样。

他们啊,光顾着在杭州享乐了,都把杭州当成了北宋的都城汴州。