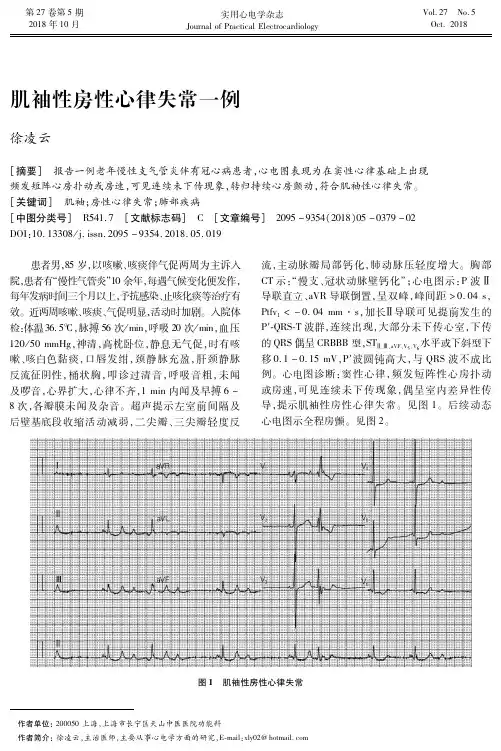

肌袖性房性心律失常

- 格式:doc

- 大小:81.00 KB

- 文档页数:16

心律失常心律失常(cardiac arrhythmias)是由于心脏内冲动起源异常或传导异常所致,是临床常见征象,可发生于心脏病病人,也可发生于正常人。

(一)病因发生于各种器质性心脏病病人,也可见于正常人在某种诱因如吸烟,饮酒和咖啡,劳累,精神过度紧张等情况。

(二)诊断要点1.有基础疾病的病史、症状和体征,或伴有某种诱因的存在。

2.可无症状,亦可有心前区突然跳动或停跳感。

频发早搏可引起乏力、心悸及头晕等症状。

3.脉搏不规则,心脏听诊有一提前搏动,后有一较长间歇,第一心音增强,第二心音减弱或消失,有时呈联律。

4. 运动后早搏减少或消失者多为功能性,反之,运动后早搏增多者多为器质性。

5.心电图特征分房性、房室交界性和室性。

(1)房性早搏①提早的心房P波形态与窦性P波稍有差异;②P/-R≥0.12秒。

③心房P'后可继以正常或变形的QRS波群(伴室内差异性传导),亦可无QRS波群称为未下传房性早搏;①代偿间歇不完全;⑤提前的心房P'波可与前一心搏的T波相融合。

(2)房室交界性早搏①早搏前可无P波,QRS波群形态为室上型;❷在QRS波群前如有逆P 波,则P -R<0.12秒;在后则R-P'<0.20秒;若下传受阻,逆P波后也可无QRS波群;③代偿间歇完全。

(3)室性早搏①提前出现的宽大畸形QRS波群>0.12 秒;(②)其前无相关的P波,其后偶有逆行P波;③T波与QRS主波方向相反;④代偿间歇完全。

(4)起源于特殊部位的早搏:近年来,随着心电生理的不断研究和深人,发现部分早搏起源于上腔静脉、肺静脉,这些早搏在心电图上常表现为“P-on-T”现象,常可触发心房颤动。

(三)治疗1.治疗原发疾病,去除诱因。

2.无器质性病变,偶发无症状者无需特殊治疗。

3.发作频繁或症状明显或有器质性心脏病者应给予治疗。

(1)房性早搏、交界性早搏适当应用镇静剂或维拉帕米40~ 80mg或普萘洛尔10~ 20mg.-日3次口服;胺碘酮100~ 200mg.一日3~4次口服,(2)室性早搏美西律或普鲁帕酮100~ 200mg,-日3~4次口服:胺碘酮100~ 200mg,一日3~4次口服。

心电图杂志(电子版)2014-07-09发表评论分享作者:张树龙 林治湖(大连医科大学附属第一医院心内科)房性心动过速(房速)是指起源于心房并有规律心房律的心动过速,可分为局灶性房速和大折返性房速。

局灶性房速可能是由于自律性机制、触发机制和微折返机制所引起。

由于局灶性房速是激动由单一兴奋灶呈放射状、圆形或向心性向外传播,而并不存在电活动跨越整个折返环的情况,所以在局部最早心房激动部位进行点射频消融可以成功消除房速。

局灶性房速的起源点主要位于心房内一些特殊的解剖部位,如终末嵴、心房近三尖瓣环和二尖瓣环的部位、冠状窦口、肺静脉口、上下腔静脉与右心房的交接处、左右心耳等部位。

总的来说,局灶性房速在所有心电图导联上都可以看到由等电位线所分隔的P波。

但是,由于局灶性房速的心房起源部位不同和心房的整体除极向量不同,导致房速时体表心电图P波形态的差异。

通过体表心电图P波形态的分析大致可以定位局灶性房速的起源部位,这对射频消融时术前准备和靶点的快速标测有一定的帮助。

笔者回顾了根据P波形态定位房速起源部位的文献,并提出根据体表心电图P波形态快速判断房速起源的流程图。

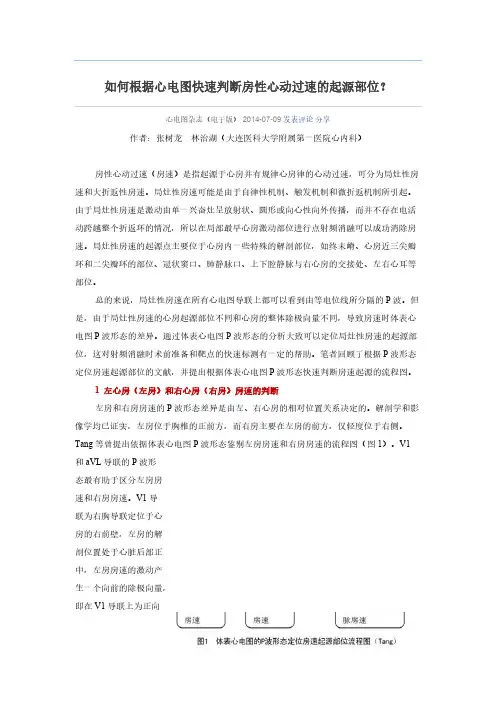

1 左心房(左房)和右心房(右房)房速的判断左房和右房房速的P波形态差异是由左、右心房的相对位置关系决定的。

解剖学和影像学均已证实,左房位于胸椎的正前方,而右房主要在左房的前方,仅轻度位于右侧。

Tang等曾提出依据体表心电图P波形态鉴别左房房速和右房房速的流程图(图1)。

V1和aVL导联的P波形态最有助于区分左房房速和右房房速。

V1导联为右胸导联定位于心房的右前壁,左房的解剖位置处于心脏后部正中,左房房速的激动产生一个向前的除极向量,即在V1导联上为正向P波。

研究证实,V1导联的正向P波预测左房房速的特异度和敏感度均较高。

aVL导联定位于左房的高侧壁,与左房房速激动时产生的除极向量背离,故在aVL导联可观察到负向P波。

研究显示,aVL导联的负向P波预测左房房速的特异度高,但敏感度低;aVL导联的正向或双向P波预测右房房速的特异度和敏感度均较高。

房性心律失常如何判断?请记住这些心电图特点正常人的心脏起搏点位于窦房结,并按照正常传导系统顺序激动心房和心室。

如果心脏激动的起源异常或(和)传导异常,被称之为心律失常。

房性心律失常指的是异位节律点起源于心房的心律失失常。

小编整理于心房相关心律失常的心电图特点,供大家参考。

房性心律失常主要包括房性逸搏心律、房性期前收缩、房性心动过速、心房颤动及心房扑动,它们各自的心电图特点都有哪些?一、房性逸搏心律异位起搏点被动性起搏时仅发生1-2个搏动称为逸搏,连续3个以上称为逸搏心律。

房性逸搏心律是一种少见的被动性异位心律,健康人可见,亦可见重度窦性心动过缓、窦性停搏、房室传导阻滞剂及房性期前收缩等情况。

房性逸搏心律的心电图特点如下:1、房性逸搏连续出现三次或三次以上者称为房性逸搏心律。

窦性P波消失,出现一系列房性P-QRS-T波;2、一个较窦性心动周期更长的间歇后,出现一个房性P波,其每个逸搏前间歇常相等;3、房性P波形态与同导联窦性P波不同,形态根据部位不同而异,其频率50~60bpm之间;4、每个房性P波后大多均有室上性QRS波,PR间期0.12~0.20秒;5、心房率与心室率相同,缓慢而规则,P’-P’时间与逸搏前间歇相同,频率为50~60bpm。

图1、房性逸搏心律二、房性期前收缩期前收缩指的是起源于窦房结以外的异位起搏点提前发出了激动,而房性期前收缩为起源点发生在心房的异位期前收缩。

房性期前收缩是临床上最常见的心律失常之一。

房性期前收缩的心电图特点如下:1、期前出现的异位P’波,其形态与窦性P波不同;2、P’R间期>0.12秒;3、大多为不完全性代偿间歇,即期前收缩前后两个窦性P波的间距<正常PP间距的2倍。

图2、房性期前收缩三、房性心动过速房性心动过速指的是局限于心房的、节律规则的异位快速性心律失常,心房率约为150~220次/分。

房性心动过速有多种,我们主要介绍一下阵发性房性心动过速的心电图特点。

房性心律失常房性心律失常包括:房性逸搏或房性逸搏心律、房性期前收缩(房早)、房性心动过速(房速)、心房扑动(房扑)、心房纤颤(房颤)房性逸搏或房性逸搏心律逸搏是基本心搏延迟或阻滞,下级潜在起搏点被动地发出冲动产生的心搏。

最常见的是房室交接处逸搏,室性或房性逸搏较少见。

连续发生3次或以上的逸搏称为逸搏心律。

逸搏和逸搏心律是具有保护作用的生理现象。

房性逸搏及房性逸搏心律较少见,可发生于右房或左房或呈多源性,心电图表现为延迟出现的个别或多个、一种或多种畸形P`波,PR间期>0. 12s,逸搏周期固定于1. 2s左右(多源性时周期不等),Q RS波与基本心律相同。

房性期前收缩(房早)期前收缩、期外收缩亦称过早搏动,简称早搏。

是一种提早的异位心搏。

期前收缩是常见的异位心律。

可发生在窦性或异位(如心房颤动)心律的基础上。

可偶发或频发,可以不规则或规则地在每一个或每数个正常搏动后发生,形成二联律或联律性期前收缩。

房性期前收缩是指以为起源点发生在心房的异位期前收缩。

【临床表现】期前收缩可无症状,亦可有心悸或心跳暂停感。

频发的期前收缩可致(因心排血量减少引起)乏力、头晕等症状,原有心脏病者可因此而诱发或加重心绞痛或心力衰竭。

听诊可发现心律不规则,期前收缩后有较长的代偿间歇。

期前收缩的第一心音多增强,第二心音多减弱或消失。

期前收缩呈二或三联律时,可听到每两或多次心搏后有长间歇。

期前收缩插人两次正常心搏间,可表现为三次心搏连续。

脉搏触诊可发现间歇脉搏缺如。

【心电图表现】期前收缩的共同心电图特征为较基本心律提早的一次或多次P-QRS波群。

房性期前收缩P波提早出现,形态与窦性P波不同,PR间期>0.12s。

QRS波大多与窦性心律的相同,有时稍增宽或畸形,伴ST及T波相应改变者称为心室内差异性传导,需与室性期前收缩鉴别。

房性期前收缩伴心室内差异传导时畸形QRS波群前可见提早畸形的P`波。

提早畸形P`波之后也可无相应的QRS波,称为阻滞性房性期前收缩,需与窦性心律不齐或窦性静止鉴别。

心肌袖的研究现状李雪鹏张剑凯欧伟广东医学院人体解剖学教研室【关键词】心肌袖;心房颤动;形态学基础;发病机制心肌袖(myocardial sleeves)是指缠绕于与心房相连的静脉主干根部的心肌组织,是作为异位兴奋灶引发局灶性心房颤动(focal atrial fibrillation)的关键解剖部位。

目前的研究大多局限在寻求射频消融(radiofrequency catheter ablation),或电隔离“袖-房”传导以治疗房颤方法的可行性、安全性、效果和理论依据等方面。

对于心肌袖引发局灶性心房颤动的形态学基础及其机制,尚处于不断的研究中。

本文拟就这些方面,对心肌袖研究现状作一综述。

1 异位兴奋灶主要分布在心肌袖内异位兴奋灶一般分布于左、右心耳、界嵴、窦房结附近、冠状静脉窦口及肺静脉。

以肺静脉的发生率最高,多达90%~95%。

Haissaguerre等【1】首先对异位兴奋灶进行了研究,在29例患者中共检测出69个异位兴奋灶,只有3个位于右心房,一个位于左心房,其余65个(94%)都位于肺静脉口或肺静脉内2~4 cm处(其中左上肺静脉31个,右上肺静脉17个,左下肺静脉11个,右下肺静脉6个)。

Chen等【2】和Hocini等【3】的研究结果与之相近。

异位兴奋灶主要位于肺静脉的原因目前尚不清楚。

2 心肌袖的形态学2.1 心肌袖的解剖学2.1.1 扩张的肺静脉——可能是房颤的病理基础 Lin等【4】用经房间隔穿刺的方法,进行肺静脉造影,对起源于肺静脉阵发性房颤患者组和正常人组的左心房和肺静脉的结构进行比较,结果发现:房颤患者的肺静脉开口直径显著大于非房颤患者的肺静脉开口直径,肺静脉起源的房颤患者的肺静脉开口直径显著大于非肺静脉起源(异位灶位于上腔静脉、界嵴等部位)房颤患者的肺静脉开口直径。

马长生等【5】进一步发现,对于肺静脉起源的房颤,致心律失常性肺静脉的开口直径又显著大于非致心律失常性肺静脉的开口直径,表明致心律失常性肺静脉可能存在结构的异常。

动态心电图诊断肌袖性房性心律失常的临床价值目的探讨动态心电图在肌袖性房性心律失常诊断中的临床价值。

方法对15例肌袖性房性心律失常患者的动态心电图及临床资料进行分析。

结果15例患者动态心电图显示:在窦性心律的基础上,出现频发房早、短阵房性心动过速、短阵心房扑动、短阵心房颤动等多种房性心律失常。

房早联律间期短,多呈PonT 现象,各种房性心律失常与窦性心律交替出现。

结论起源于肌袖的房性心律失常有一定的规律,是一组具有特征性的房性心律失常,多数患者并无器质性心脏病,药物治疗无效,可以通过射频消融术根治。

通过24 h动态心电图检测对肌袖性房性心律失常的诊断有重要价值。

[Abstract]ObjectiveTo explore the value of dynamic electrocardiogram in the muscle sleeves of atrial arrhythmias.Methods15 cases of atrial muscle sleeves in patients with Holter arrhythmia and clinical data were analyzed.ResultsDynamic ECG in 15 patients in sinus rhythm,based on the frequency of atrial premature emergence, paroxysmal atrial tachycardia, paroxysmal atrial flutter, paroxysmal atrial fibrillation and other arrhythmias. Between atrial premature couplets of short,mostly PonT phenomenon, a variety of atrial arrhythmias and sinus rhythm alternating.ConclusionOriginated in the muscle sleeves of atrial arrhythmia have a certain law is a characteristic of atrial arrhythmias, the majority of patients with no structural heart disease,medical therapy,radiofrequency ablation can cure.24 h Holter detection by myocardial sleeve of the atrial arrhythmia has important value in diagnosis.[Key words]Holter;Muscle sleeves;Atrial arrhythmias肌袖性房性心律失常为缠绕于肺静脉或腔静脉上的心肌组织(肌袖)发放单个或连续有序的快速电激动,触发或驱动心房肌所致的房性心律失常[1],并将此类房性心律失常称为肌袖性房性早搏、肌袖性房性心动过速、肌袖性心房扑动、肌袖性心房颤动、肌袖性紊乱心房律。

肌袖性心律失常的定义与依据肌袖性心律失常的定义与依据一、肌袖性心律失常的定义与依据肌袖性心律失常是指,由于缠绕于肺静脉或腔静脉壁上的心肌组织(肌袖)发放的单个或连续、有序或无序的快速或缓慢的电激动,触发或驱动心房肌所导致的房性心律失常。

所谓触发是指由肌袖组织发出的激动传导至心房引起心房组织的与肌袖电活动类型不同或无关的快速电活动,当肌袖电活动终止后,心房肌的快速电活动依然存在。

典型现象是肌袖性房早诱发阵发性房颤或肌袖连续电活动诱发的峡部依赖性房扑。

所谓驱动是指引起房性心律失常的心房肌的快速电活动,其发生和持续恒定与肌袖的快速电活动有关,当肌袖电活动终止后,或隔离肌袖与心房的电或解剖连接后,心房的快速电活动随之终止,如肌袖驱动性房性心动过速和肌袖驱动性房扑或房颤。

命名为肌袖性心律失常的依据有:①在肺静脉和上腔静脉有心房组织缠绕,形成分布完全或不完全、厚薄不一、长短不等的心肌袖;②肌袖组织可产生自发、快速或慢速、有序或无序的的电活动,从而在肌袖内可以记录到相应的电位活动;③肌袖与心房之间即有解剖的连续,也有生物电的相互传导的特性,表现为心房激动可以向肌袖内传导造成肌袖组织的除极,从而在肌袖内的标测电极可以恒定的记录到心房电位之后的袖电位(房-袖传导),这种袖电位由于时限短、峰锐利故也称为尖峰电位(Spike);如果行肌袖内电刺激,则表现为在夺获肌袖组织后,可以向心房传导继而夺获心房(袖-房传导);④肌袖的电活动传导至心房可引起各种房性心律失常(触发或驱动机制);⑤这种与肌袖电活动相关的心律失常多有着独特的心电图和心电生理特点。

⑥对诊断、临床处理、预后有一定意义,如通过外科或导管消融的方法隔离肌袖与心房的解剖连接或电连接(传导)关系即可达到根治的目的。

二、肌袖性心律失常的临床和分类(一)临床特点①中老年多发,我们组的平均年龄53岁,男性多于女性(3:2)。

②平时多有阵发性心悸、气短、胸闷和乏力等症状,病史多为数月至数年(0.5-20年)。

发作时常无明确诱因,以活动或情绪激动后发作多见,白天发作多于晚间,部分呈短阵发作的病例明显与呼吸有关,屏住呼吸后窦律稳定,有2例与体位改变有关(平卧位发作),推测可能与植物神经功能变化和静脉壁的压力改变有关。

③多数患者无器质性心脏病史,部分病例有高血压史和/或左房增大;④均有两种或者两种以上的房性心律失常并存。

⑤抗心律失常药物治疗效果不佳,所有病例均服用过3种以上的抗心律失常药物。

6长期发作后,可有心房增大、心功能下降,部分患者转变为持续性房颤,需复律治疗(9/46,19.5%)。

(二)分类首先,肌袖性心律失常的分类是根据心房的电活动特点而不是根据肌袖的电活动类型和频率分类的。

例如,肌袖的快速连续和不规律的电活动,传导到心房可以表现为房速、房扑,也可以表现为房颤。

按照这种房性心律失常的心电图表现,可分为以下几类:①肌袖性房性早搏;②肌袖性房性心动过速;③肌袖性心房扑动;④肌袖性心房颤动;⑤肌袖性紊乱心房律。

如果按心脏电生理学特点和发作时与肌袖电活动的关系可进一步分类为:肌袖性房性早搏(1:1驱动性、非1:1驱动性);②肌袖性房性心动过速(1:1驱动性、非1:1驱动性;触发性);③肌袖性心房扑动(1:1驱动性、非1:1驱动性;触发性一峡部依赖性、非峡部依赖性);④肌袖性心房颤动(1:1驱动性、非1:1驱动性;触发性);⑤肌袖性紊乱心房律(驱动性、触发性)。

三、肌袖性心律失常的定义、心电国与心电生理表现(一)基础心电图窦律时心电图多正常,部分病例存在P波异常,表现为P波较宽、圆钝或者有明显切迹。

多在II导联较明显,多表现为P波高大,与QRS搏电压不呈比例。

部分病例在心律失常发作后和发作频繁时明显。

这种P波的异常是否反映心房解剖或电的异常,以及与肌袖性房性心律失常之间的联系尚不明了。

(二)肌袖性房性早搏l、定义起源于肌袖组织的单一或连续数个电激动传导到心房引起的心房的单一或连发的提前激动。

2、心电图表现主要特点为①联律间期短,多在200-400 ms之间,因此又称为P-on-T房早。

由于联律间期短,因此易出现P’-R延长、室内差异传导和P’波不下传,房早二联律时如连续出现P’不下传,易误诊为窦性心动过缓。

如P’波与T波完全重叠同时伴室内差异传导易误诊为室早,如房早连发,则由于第二个房性激动不能下传心室,往往与第一个房早下传的QRS波重叠,因此在常规体表心电图上仅表现为单一的房早。

②发作频,数量多,24小时动态心电图上多呈频发短联律问期房早,可呈联发或呈二、三联律,房早总数可达数千至数万个/24小时。

③多与其他肌袖性心律失常并存,如房早伴短阵房速、房早伴短阵或持续房颤、房扑等。

3、心内电生理引起房早的肌袖组织的电激动可以是单次的,称为1:1驱动性。

房早,也可以是多次电激动伴袖-房传导阻滞(非1:1驱动性房早)。

但共同的特点是肌袖局部电位明显较体表P’波提前,可达50-80 ms。

同时也可见到肌袖组织的隐匿电激动,既由于激动出现太早,心房与肌袖连接组织处于不应期而未能向心房传导的电激动,可以称为功能性“袖-房传导阻滞”。

(三)肌袖性房性心动过速l、定义起源于肌袖组织的快速、连续、有序或相对有序的电激动传导到心房引起的频率150-250 bpm的规律或相对规律的心房激动。

2、心电图表现可分为短阵或短阵无休止型,也可呈持续性,前者心房频率快,节律可略不齐,持续时间多数秒或数分钟,多与窦律交替出现,也可与房早、房扑或房颤合并出现;后者可为持续或无休止性。

发作时心房频率多为150-250 bPm,之间有等电位线。

如频率快和房波与T波或QRS波重叠,不易与房扑鉴别;如频率快和房室传导不规则,不易与房颤鉴别。

此时可行食道心电纪录可明确诊断。

3、心内电生理根据房速时肌袖组织的电激动特点可将房速进一步分为肌袖1:1驱动性和非1:1驱动性。

肌袖1:1驱动性房速是指肌袖组织的电激动与心房电激动呈1:1关系,但其局部Spike电位明显较体表P’波提前,在该部位行引SI刺激夺获心房时的心房激动顺序与心动过速时完全相同。

在肌袖组织的最早激动处发放射频电流可终止心动过速的发作,这种房速多起源于袖口部位。

肌袖非1:1驱动房速多起源于袖内,是指房速时肌袖组织的电激动频率明显快于心房电激动频率,此时肌袖的激动频率可达280-400 bPm且相对均齐,由于向心房传导速度和比率的不同可引起心房律的规整(2:1袖-房阻滞),也可由于文氏型袖-房阻滞致心房律不规整。

隔离靶肌袖组织与心房组织的电连接和/或解剖连接可终止房速而维持稳定窦律,而肌袖的快速电激动可不受影响。

(四)肌袖性心房扑动1、定义起源于肌袖组织的快速、连续、有序或无序的电激动触发或驱动心房引起的频率大于250 bpm的规律或相对规律的心房激动。

2、心电图表现触发引起的房扑的心电图表现同峡部依赖型(既I型或普通型)或非峡部依赖性(既II型或非普通型)。

肌袖快速电激动引起的驱动性房扑,其房扑波多在II、II、III导直立和高大,多提示右上肺静脉或上腔静脉起源,心房波之间无基线,频率多为280-320 bpm,持续时间短,数秒至数分钟,多伴高度或连续的房室传导阻滞,常与房颤心电图交替出现。

Holter有时可记录到对于肌袖性房扑的诊断具有特异性的现象,既频发和短阵由连续3-8个扑动波组成的心电图,可伴连续房室传导阻滞,易误判为基线干扰。

3、心内电生理肌袖触发引起的峡部依赖或非峡部依赖性房扑除非同时有符合其他肌袖性心律失常特点的心电图并存,如并存肌袖性房颤或肌袖性紊乱心房律,或有心内电生理检查证实其触发机制为肌袖性心律失常,否则不能做出肌袖性房扑的诊断。

对于肌袖驱动性非1:1驱动房扑,由于在靶肌袖组织可记录到频率明显大于心房电激动的局部电位(可达450-500 bPm),因此诊断容易明确,此时心房频率和节律取决于肌袖电激动向心房传导的比例和速度,但由于心房与肌袖连接处组织的不应期相对稳定和肌袖内的电激动相对规则,因此心房基本可保持频率250-350 bPm的相对规则的激动。

如为肌袖1:1驱动房扑,则靶肌袖组织的局部电位最早。

同肌袖驱动性房速一样,隔离靶肌袖组织与心房组织的电连接和/或解剖连接可使心房维持稳定窦律,而肌袖的快速电激动可不受影响。

(五)肌袖性房颤l、定义起源于肌袖组织的快速、连续、相对有序或无序的电激动触发或驱动心房引起的频率大于350 bpm的无规律或欠规律、体表心电图表现为房颤的心房激动。

2、心电图特点房颤多为房早或驱动性房扑触发,发作持续时间长短不一,长者可初次发作即可持续数小时或数天,短者发作持续时间可数秒或仅持续l-2个R-R间期,易漏诊或误认为基线干扰,动态心电图上多同时与其他类型的肌袖性心律失常如频发房早、肌袖性房扑、房速等并存,晚期发作有续时间逐渐延长,可转变为持续性或永久性房颤。

3、心内电生理阵发性或短阵的肌袖性房颤多为肌袖性房早触发引起,心内电图可见肌袖性房早后快速紊乱的短阵快速心房激动。

此时可为肌袖内的快速紊乱的激动驱动心房所致,也可为房早触发所致。

如房颤持续,则多同时有驱动和触发机制并存或交替出现,此时肌袖阻织的电激动可以是快速有序(房-袖干扰性电分离),也可以是快速无序(袖颤+房颤)。

隔离靶肌袖组织与心房组织的电连接和/或解剖连接可通过减少或完全避免肌袖性房早的触发作用或肌袖紊乱电活动的触发和驱动作用使心房维持稳定窦律。

由于我们观察到在电隔离后的靶肌袖组织的自身电活动较电隔离前明显减少或消失,因此有理由相信,电隔离同时也可能使肌袖免受心房激动的影响而减少肌袖内紊乱电活动的发生。

从这种意义上讲,肌袖和心房的电活动是相互影响的,即可能存在心房触发的肌袖驱动性房颤,或继发性的肌袖触发性房颤。

(六)肌袖性紊乱心房律1、定义与心电图表现①同一份心电图纪录有3种以上的肌袖性房性心律失常(房早、房扑、房速、房颤)并存;②动态心电图纪录有3种以上的肌袖性房性心律失常并存;③肌袖性房速或房扑的频率变化大而在体表ECG上难以分类,如肌袖驱动性房速频率可在160至300bPm之间,此时体表ECG不能鉴别是房速还是房扑;④房扑与房颤的心电图交替出现或均不典型而难以诊断和区分。

实际上,大多数的肌袖性心律失常病例,只要随访和心电纪录的时间足够上,均可表现为肌袖性紊乱心房律。

2、心内电生理肌袖性紊乱心房律仍然是肌袖组织的各种主动性的规律或无规律的电活动通过驱动和触发机制对心房的影响所致,如同一个病人,可以由于心房和肌袖之间的相互电活动的影响造成心房的不同频率的房速、不同频率的房扑、和不同频率的房颤等。

因此心内电生理检查可揭示造成紊乱心房律的肌袖组织的各种特征性的电激动现象。

如能成功隔离靶肌袖组织与心房组织的电连接和/或解剖连接则可以完全消除肌袖组织电紊乱对心房的影响而维持稳定窦律。