第四节 世界的聚落

- 格式:docx

- 大小:1012.06 KB

- 文档页数:4

第三章第四节课题:世界的聚落

学科:授课班级:执教教师:授课时间:

一、学习内容分析

旁注本节内容主要包括“聚落的形态”和“世界文化遗产的保护”两部分,主要讲述聚落

的形态、聚落与自然环境的关系以及保护世界文化遗产的意义。

聚落分为城市与乡村两大

类型。

世界各地的聚落形式多样,但都与当地的自然环境有着很大的协调适应性。

世界文

化遗产是前人留下来的宝贵财富,为我们研究人类的文明史,以及人类与环境间的关系,

人地协调发展等有着重大的价值。

二、学习者分析

三、教学目标

1、知识与技能

1、了解聚落的主要形式,聚落的形成和发展。

2、要求学生举例说出聚落的位置、分布、形态、建筑与自然环境的关系。

3、了解保护聚落方面的世界文化遗产的重要意义。

2、过程与方法

通过了解城市的发展过程,分析居民与自然环境、人类活动的关系,提高学生分析、归纳

地理事物的能力。

3、情感、态度与价值观

通过了解民居与自然环境、人类活动的关系,使学生体验到要尊重自然规律,并按经济规

律办事,树立人地直辖市发展的环境观。

四.教学重点与难点

教学重点:

聚落的形态、聚落与自然环境的关系。

教学难点:

1、理解城市的发展过程,简要分析城市发展的条件。

2、理解人类活动与环境之间的相直辖市和相适应的关系。

五.教学策略:

情景导入、小组辩论、分组设计

六.教学环境设计:

七、教学过程:

一、创设情境,导入新课:

方案一:请同学们观察下面一组图片(图片展示:农村、集镇、城市、林村、牧村、渔村。

湘教版地理七年级上册第四节《世界的聚落》精品教学设计一. 教材分析湘教版地理七年级上册第四节《世界的聚落》主要介绍了聚落的概念、分类、形成和发展的原因以及聚落与环境的关系。

教材通过丰富的图片和实例,使学生了解不同地区的聚落特点,培养学生的观察能力和思维能力。

本节内容是学生对地理知识的深入拓展,也是对人类社会与环境相互影响的理解。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对于聚落这一概念,他们可能在生活中有所感知,但缺乏系统的认识。

学生对于图片和实例比较感兴趣,通过观察和分析,能够提高他们的思维能力和观察力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解聚落的概念、分类、形成和发展的原因以及聚落与环境的关系。

2.过程与方法:通过观察图片和实例,分析不同地区的聚落特点,培养学生的观察能力和思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对人类社会与环境相互影响的深入理解,提高他们对地理知识的兴趣。

四. 教学重难点1.聚落的概念和分类。

2.聚落形成和发展的原因。

3.聚落与环境的关系。

五. 教学方法1.观察法:通过观察图片和实例,让学生分析不同地区的聚落特点。

2.讨论法:分组讨论聚落形成和发展的原因,培养学生的合作能力和思考能力。

3.案例分析法:分析具体聚落的案例,让学生深入理解聚落与环境的关系。

六. 教学准备1.教材:湘教版地理七年级上册。

2.图片和实例:收集不同地区的聚落图片和实例。

3.课件:制作课件,辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示世界各地的聚落图片,让学生初步感受聚落的特点,引发他们的兴趣。

2.呈现(10分钟)介绍聚落的概念、分类、形成和发展的原因以及聚落与环境的关系。

通过举例和分析,让学生了解不同地区的聚落特点。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析聚落形成和发展的原因。

每组选择一个实例进行讨论,并汇报成果。

4.巩固(5分钟)对学生的讨论成果进行点评,总结聚落形成和发展的主要原因。

《世界的聚落》教学设计方案(第一课时)一、教学目标本节课的教学目标是让学生了解聚落的概念及其在地理学中的重要性,通过学习世界各地不同类型聚落的地理环境、发展特点,掌握分析聚落分布及其影响因素的基本方法。

同时,培养学生的地理空间认知能力和地理信息分析能力,激发学生对地理学科的兴趣。

二、教学重难点教学重点:掌握聚落的基本概念,理解不同类型聚落的地理环境与特点。

教学难点:分析聚落分布的影响因素,学会运用地理知识解释聚落形成的规律和影响因素的相互作用。

三、教学准备准备阶段需收集世界各地典型聚落的图片和视频资料,制作多媒体课件,准备地图、图表等教具。

同时,提前布置学生预习任务,要求学生收集关于聚落的相关资料,如历史背景、文化特色等。

此外,需确保教室配备有投影仪、电脑等多媒体教学设备。

四、教学过程:一、导入新课在课堂的开始,教师首先会通过展示一系列世界各地聚落的图片,引导学生们进入本课的主题。

图片中,既有繁华的城市风光,又有宁静的乡村景色,使学生们初步感知聚落的多样性。

通过这些图片的展示,激发学生们的兴趣和好奇心,让他们期待深入了解关于“世界的聚落”的知识。

二、新课内容展示1. 聚落的概念及分类教师将详细解释聚落的概念,让学生明白聚落是指人类各种形式的居住地。

随后,教师将介绍聚落的分类,包括城市和乡村两大类,并简要阐述它们的特点和区别。

2. 世界主要聚落的介绍接下来,教师将详细介绍世界各地的主要聚落,包括各大城市和乡村的特色、地理位置、人口数量、经济文化等方面。

教师可以通过地图、视频、图片等多种方式展示这些聚落的特点和魅力,让学生更加直观地了解它们。

3. 聚落与人类活动的关系教师将引导学生思考聚落与人类活动的关系,让学生明白聚落是人类活动的重要场所,同时也是人类文明发展的重要标志。

教师可以通过案例分析、小组讨论等方式,让学生更加深入地理解这一关系。

三、互动探究学习在这一环节中,教师将组织学生进行互动探究学习。

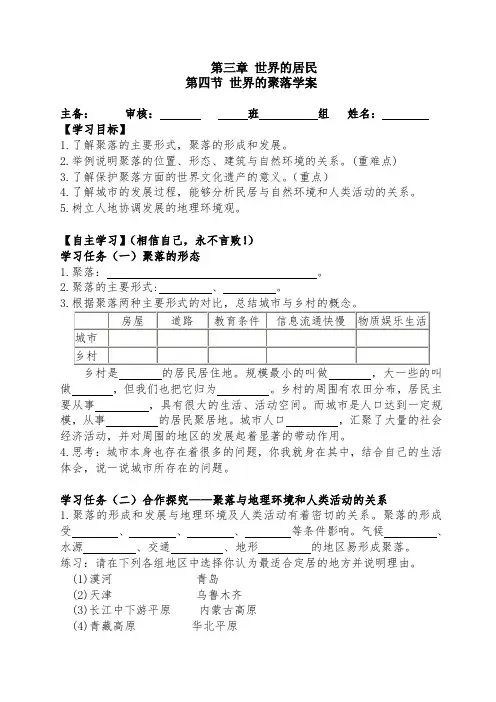

第三章世界的居民第四节世界的聚落学案主备:审核:班组姓名:【学习目标】1.了解聚落的主要形式,聚落的形成和发展。

2.举例说明聚落的位置、形态、建筑与自然环境的关系。

(重难点)3.了解保护聚落方面的世界文化遗产的意义。

(重点)4.了解城市的发展过程,能够分析民居与自然环境和人类活动的关系。

5.树立人地协调发展的地理环境观。

【自主学习】(相信自己,永不言败!)学习任务(一)聚落的形态1.聚落:。

2.聚落的主要形式: 、。

乡村是的居民居住地。

规模最小的叫做,大一些的叫做,但我们也把它归为。

乡村的周围有农田分布,居民主要从事,具有很大的生活、活动空间。

而城市是人口达到一定规模,从事的居民聚居地。

城市人口,汇聚了大量的社会经济活动,并对周围的地区的发展起着显著的带动作用。

4.思考:城市本身也存在着很多的问题,你我就身在其中,结合自己的生活体会,说一说城市所存在的问题。

学习任务(二)合作探究——聚落与地理环境和人类活动的关系1.聚落的形成和发展与地理环境及人类活动有着密切的关系。

聚落的形成受、、、等条件影响。

气候、水源、交通、地形的地区易形成聚落。

练习:请在下列各组地区中选择你认为最适合定居的地方并说明理由。

(1)漠河青岛(2)天津乌鲁木齐(3)长江中下游平原内蒙古高原(4)青藏高原华北平原2.读课本62页的城市发展图,完成活动题。

3.由于环境的不同,世界各地的民居建筑(房屋)风格不同:民居建筑风格当地气候特点东南亚的高脚屋北非的平顶屋学习任务(三)世界文化遗产的保护1.什么是历史文化遗产?2.为什么要保护历史文化遗产?3.我国著名的世界文化遗产有哪些?【课后提升】默写本节知识网络,并用红笔标出重点内容。

【达标检测】 (相信自己一定能顺利通过) 得分:1.下列说法错误的是( )A.从规模上看,聚落有大有小B.聚落的主要形式包括城市和乡村C.城市、乡村各具有不同的景观特色D.城市的居民主要从事农业生产活动2.下列说法错误的是( )A.城市中的入居住条件相对拥挤B.乡村居民的居住地相对分散C.规模较大的乡村居民点叫小城市D.规模较小的乡村居民点叫村庄3.下列说法错误的是( )A.乡村居民有的集中,有的分散B.早期居民临河、临湖分布的现象相当普遍C.我国南方的民居多为平顶D.我国北方地区的民居墙体厚实,屋内建有火坑4.乡村聚落类型及其人们从事的生产活动搭配正确的一组是()A.农村—放牧B.牧场—伐木C.渔村—捕鱼 D 林场—种植5.关于乡村与城市聚落景观差异的描述,正确的是()A.城市自然景观改变小、建筑密而高B.乡村道路纵横交错,网线密集C.城市人口密度大,商店、学校多D.乡村人们工作节奏快、文化生活丰富6.影响聚落形成与发展的主要因素有()①地形②资源③土壤④水源⑤气候⑥植被⑦地质⑧交通【课堂作业】地理填充图册。

第四节 世界的聚落一、教材分析本节内容主要包括“聚落的形态”和“世界文化遗产的保护”两部分,主要讲述聚落的形态、聚落与自然环境的关系以及保护世界文化遗产的意义。

聚落分为城市与乡村两大类型。

世界各地的聚落形式多样,但都与当地的自然环境有着很大的协调适应性。

世界文化遗产是前人留下来的宝贵财富,为我们研究人类的文明史,文明史,以及人类与环境间的关系,以及人类与环境间的关系,以及人类与环境间的关系,人地协调发展等有着重大的价值。

人地协调发展等有着重大的价值。

人地协调发展等有着重大的价值。

故本节的故本节的重点是“聚落与自然地理环境的关系”和“世界文化遗产保护的意义”。

聚落形式是学生身边具体的地理事物,所以在教学方法设计上,主要采用了分组合作式的教学形式,启发、引导学生自主学习。

并通过让学生当小老师分组合作式的教学形式,启发、引导学生自主学习。

并通过让学生当小老师,,向其他同学展示个人的想法和小组的讨论结果。

课前准备:把学生分成几个小组,教师提出具体要求,引导学生去发现问题,接着学生按小组合作分析、解决问题。

课前准备提出要求如下:(接着学生按小组合作分析、解决问题。

课前准备提出要求如下:(11)搜集城市与乡村的不同景观图片,分析城市与乡村有何差别;(与乡村的不同景观图片,分析城市与乡村有何差别;(22)搜集民居建筑图片以及当地的自然环境资料,分析形成建筑特色的原因;(及当地的自然环境资料,分析形成建筑特色的原因;(33)了解保护世界文化遗产的重要意义。

二、教学目标1.了解聚落的主要形式及形成发展。

2.掌握聚落的分布、形态与自然环境的关系。

3.了解保护世界文化遗产的重要意义,尊重自然和规律,树立人地协调发展的环境观。

三、本节课的重点、难点聚落的分布、形态与自然环境的关系四、教学方法1、比较法、归纳法:本节课始终以南、北方地区的比较为主线,包括自然环境的比较、人文环境的比较,从图像的比较、归纳,上升为抽象的语言文字描述比较,落实教学内容,列表格归纳知识点。

《世界的居民》教学设计(复习课)教学目标:知识与技能1、记住世界人口的增长特点和分布,理解人口问题对社会、经济及自然环境的影响。

2、知道世界三大人种特点及分布。

3、能说出世界主要的语言的分布地区。

4、知道世界三大宗教及主要分布地区,理解不同国家的不同宗教信仰。

5、能说出城市和乡村的差异。

过程与方法自学考点结合图形展示、质疑训练情感态度价值观1、学会通过地图掌握知识点,从而找到学习地理的兴趣及方法。

2、通过小组合作展示,培养学生合作的能力。

教学重点:1、掌握世界四大人口稠密区、稀疏区。

2、世界人种及分布3、世界语言及宗教的名称及分布教学难点:掌握人口、人种、语言、宗教分布地区教学方法:自学导学案指导展示总结练习教学准备:导学案人口、人种、语言及宗教地图教学课时:一课时教学过程:一、复习导入:上节课我们掌握了第一单元的知识:学会看地图、认识地球的面貌、掌握世界的海陆分布及地形。

本节课我们来掌握《世界的居民》。

二、教师解读学生齐读【中考要点】三、学生自学【考点梳理】世界人口的增长1、目前,世界上共有_____多亿人口,世界人口仍以较快的速度持续增长。

2、人口自然增长率=______________。

目前,人口自然增长率最高是_____,最低的大洲是____。

3、世界上人口最稠密和地区:____________、________、________等。

而________________________人口稀少。

世界的人种1、根据人类体质方面的特征,世界居民可分为____、____、____。

2、人种分布:黄色人种—____(印第安人、因纽特人属黄种人)。

白色人种—____________________。

黑色人种—____________及美国境内。

世界语言和宗教1、语言:⑴、____是世界上使用人数最多的语言;____是世界上使用最广的语言。

⑵、联合国工作语言:________________________________。

第四节世界的聚落

1、聚落的主要形式包括:城市和乡村。

2、影响聚落的形成因素:有利于聚落形成与发展的主要因素:

①地形平坦②土壤肥沃③水源充足

④气候适宜⑤交通便利⑥自然资源丰富

3、落的发展演变;农村—集镇-城镇-城市

4.聚落的形态:团块状(平原地区),条带状(山谷或者山麓)。

5、民居与自然环境的关系

6.人口数量过多带来的问题:

(1)社会方面:住房紧张、交通拥挤、就业困难、犯罪率上升、人均教育经费减少

(2)资源方面:资源短缺,人均水资源减少、人均耕地减少等。

(3)环境方面:环境污染、、噪声干扰、水土流失、土地沙化

7、乡村--村庄:规模较小的集聚点,主要从事农业活动;

8、城市:人口达到一定规模、主要从事非农业活动的居民聚居点。

第四章世界的气候

第一节天气与气候1、天气和气候概念和区别

(注意:风和日丽、狂风暴雨等是描述天气,四季如春、冬暖夏凉是描述气候)常用的天气符号:

2、在卫星云图上,白色通常表示云区,蓝色表示海洋,绿色表示陆地。

3、空气污染指数反映了空气被污染的程度,指数越大,空气被污染的越严重。

4、天气符号的识别

5.风力:风的强弱;风向:风吹来的方向。

第二节气温和降水

1、气候的两个要素:气温和降水。

2.气温:指空气的温度,常用摄氏度(℃)表示。

(测量仪器:温度计)。

测量时间:一天进行四次:北京时间2时、8时、14时、20时

日平均气温:四次气温的数值相加除以4

月平均气温:一月中每天的平均气温加起来,除以本月的天数

年平均气温:一年中各月的平均气温加起来,除以12

气温日较差:一天中最高气温-一天中最低气温

气温年较差=最高月平均气温—最低月平均气温

3、①一天中的最高气温出现在14时左右,最低气温出现在日出前后。

②一年中,北半球气温,大陆上7月最高,1月最低。

南半球大陆上7月最低,1月最高。

③海洋最热月和最冷月比陆地晚一个月。

4.等温线:同一水平面内气温相等的点的连线。

等温线越密集,代表温差越大;越稀疏,代表温差越小。

等温线大致和纬线平行,南半球的海洋面积广阔,等

温线较平直。

5、世界气温的分布规律:

①世界气温由低纬度(赤道)地区向高纬度(两极)地区逐渐降低。

(影响因素:纬度)。

②同纬度的陆地和海洋,气温不同:a夏季气温,陆地高,海洋低(夏季人们都喜欢去凉爽的海水里游泳);b 冬季气温,陆地低,海洋高。

(影响因素:海陆因素)

③同纬度陆地上,气温随着海拔的升高而降低,据观测,大致海拔每升高100米,气温约下降0.6 ℃。

(影响因素:地形)

6、最炎热的大陆是非洲,最寒冷的大陆是南极洲。

降水:大气中降落的雨,雪,冰雹,其中最主要的形式是降雨。

7、降水形成的条件:①空气中含有足够的水汽和凝结核;②空气温度下降到水汽能够凝结出来的程度。

8.降水的单位:毫米(mm),仪器:雨量器

9、①降水的三种主要类型:对流雨、地形雨、锋面雨。

a.对流雨:成因:湿润空气受热膨胀上升。

分布地区:赤道附近、中纬度大陆的午后

b.地形雨:成因:遇山地被迫爬升。

分布地区:山地迎风坡,如世界“雨极”是乞拉朋齐,其降水类型属于地形雨。

(迎风坡降水多,背风坡降水少)

c.锋面雨:成因:冷、暖空气相遇,暖空气被抬升,遇冷凝结致雨。

分布地区:中纬度海陆交界处。

10、世界降水的分布规律:

①赤道附近降水较多,两极地区降水较少;由赤道往两极,总的趋势是年降水量逐渐减少。

(影响因素:纬度因素)

②在中纬度(相当于温带)地区,沿海地区降水多,内陆地区降水少。

(影响因素:海陆位置)

③南北回归线附近,大陆的东岸降水多,大陆的西岸降水少。

(影响因素:海陆位置)

④通常情况下,山地的迎风坡降水多,背风坡降水少。

(影响因素:地形因素)。