凌河地形地质图

- 格式:docx

- 大小:145.17 KB

- 文档页数:4

大凌河(河流流域)详细资料大全大凌河发源于辽宁省与河北省接壤地区,全长447公里,大小支系纵横交错,主脉横贯辽西,东南汇入渤海。

它是辽宁省西部最大的河流,流域面积2.33万平方公里,流域内年降水量400~600毫米,年均径流量17.91亿立方米。

大凌河流经碎屑岩、火山岩和黄土地区,含沙量达57千克/立方米,水土流失严重。

大凌河西源和南源汇聚地建有喀左龙源旅游区,干流建有阎王鼻子水库和白石水库。

基本介绍•中文名称:大凌河•英文名称:Daling River•别称:榆水、白狼水,灵河、凌河•所属水系:大凌河水系•地理位置:辽宁西部地区•流经地区:辽宁、河北、内蒙古•发源地:南源:建昌县要路沟;西源:平泉市榆树林子;北源:凌源市万元店•主要支流:老虎山河、凉水河、牤牛河及细河•河长:447公里•河流面积:2.33万平方公里•平均流量:17.91亿立方米•落差:1097米•含沙量:57千克/立方米•旅游景点:龙源湖湿地公园干流情况,古文描写,主要支流,西源支流,南源支流,主干支流,自然灾害,水利工程,流域概况,干流情况以下资料于2018年7月由辽河凌河保护管理局提供:大凌河是辽宁省西部地区最大的河流,呈西向东之势。

北与老哈河、教来河相邻,以努鲁尔虎山为界;南与小凌河、六股河相邻,以松岭为界;东邻绕阳河,以医巫闾山为界;西邻滦河支流青龙河。

大凌河上游分为南、西、北三支,南支发源于辽宁省建昌县要路沟乡吴坤杖子村水泉沟,西支发源于河北省平泉市台头山乡凌河源村(2015年更名),北支发源于凌源市万元店镇热水汤村,由此向南,流经万元店镇、凌源市区至凌源市城南辛杖子汇入西源。

三支在喀左县利州街道小河湾社区龙源湖汇合后,流经朝阳县、朝阳市区、北票市、义县、凌海市,于盘锦市与凌海市交界处注入渤海。

大凌河流域面积为23263 km,在辽宁省境内面积为19998 km,占全流域面积的86%,大凌河干流河道全长447 km。

凌河地质图报告1. 引言凌河地质图是对凌河地区地质特征的详细记录和描述。

地质图是地质调查的重要成果之一,对于地质学家和相关领域的研究人员来说具有重要的参考价值。

本报告将对凌河地质图的制作过程以及地质特征进行分析和解读。

2. 地质图的制作过程地质图的制作过程通常包括地质调查、野外观察与记录、地质标本采集等步骤。

2.1 地质调查地质调查是制作地质图的第一步。

地质学家通过调查研究地层、地貌、构造、岩石类型等信息来了解区域的地质特征。

在凌河地质图的制作过程中,地质学家通过实地调查和文献研究等方式获取相关数据。

2.2 野外观察与记录野外观察与记录是地质图制作的重要环节。

地质学家在凌河地区进行野外观察时,需要仔细观察地层、岩石、构造等地质特征,并将观察到的信息进行记录。

这些记录包括地层岩性、岩石组合、构造形态等,为后续地质图的绘制提供重要数据。

2.3 地质标本采集地质标本采集是制作地质图的关键步骤之一。

地质学家在野外观察过程中通常会采集一些岩石、矿物等标本进行分析。

通过对这些地质标本的研究,可以更加准确地确定地质特征,并为地质图的绘制提供重要依据。

2.4 地质图的绘制地质图的绘制是制作地质图的最后一步。

地质学家根据调查、观察和标本分析的结果,利用地图绘图软件等工具将地质特征绘制在地图上。

地质图通常使用不同的符号和颜色来表示不同的地质要素,如地层、构造、岩石类型等,以便于观察者理解和分析。

3. 凌河地质特征分析根据凌河地质图绘制的结果,我们可以得出以下几个地质特征的分析:3.1 地层特征凌河地区的地层主要由沉积岩和火山岩组成。

沉积岩由泥岩、砂岩和页岩等构成,具有较好的油气储层潜力。

火山岩主要分布在地层的上部,是地区火山活动的产物。

3.2 构造特征凌河地区存在着多次构造活动的痕迹。

构造特征主要表现为断裂、褶皱和崩塌等现象。

这些构造活动对地区的地貌和岩石分布产生了重要影响。

3.3 岩石特征凌河地区的岩石主要有火山岩、石英岩和页岩等。

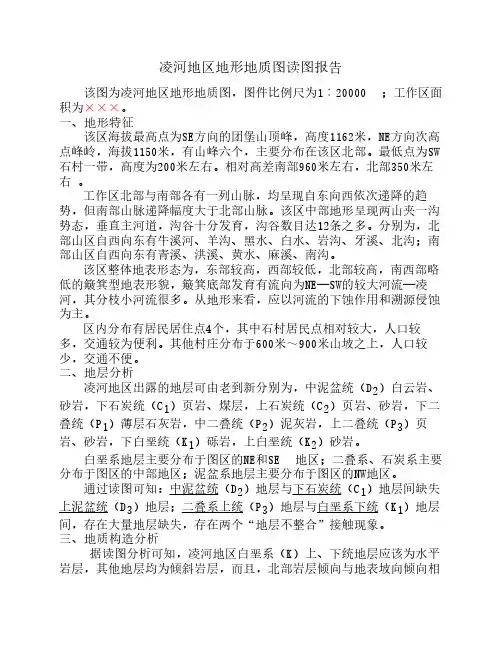

凌河地区地形地质图读图报告该图为凌河地区地形地质图,图件比例尺为1︰20000 ;工作区面积为×××。

一、地形特征该区海拔最高点为SE方向的团堡山顶峰,高度1162米,NE方向次高点峰岭,海拔1150米,有山峰六个,主要分布在该区北部。

最低点为SW 石村一带,高度为200米左右。

相对高差南部960米左右,北部350米左右 。

工作区北部与南部各有一列山脉,均呈现自东向西依次递降的趋势,但南部山脉递降幅度大于北部山脉。

该区中部地形呈现两山夹一沟势态,垂直主河道,沟谷十分发育,沟谷数目达12条之多。

分别为,北部山区自西向东有牛溪河、羊沟、黑水、白水、岩沟、牙溪、北沟;南部山区自西向东有青溪、洪溪、黄水、麻溪、南沟。

该区整体地表形态为,东部较高,西部较低,北部较高,南西部略低的簸箕型地表形貌,簸箕底部发育有流向为NE—SW的较大河流—凌河,其分枝小河流很多。

从地形来看,应以河流的下蚀作用和溯源侵蚀为主。

区内分布有居民居住点4个,其中石村居民点相对较大,人口较多,交通较为便利。

其他村庄分布于600米~900米山坡之上,人口较少,交通不便。

二、地层分析凌河地区出露的地层可由老到新分别为,中泥盆统(D2)白云岩、砂岩,下石炭统(C1)页岩、煤层,上石炭统(C2)页岩、砂岩,下二叠统(P1)薄层石灰岩,中二叠统(P2)泥灰岩,上二叠统(P3)页岩、砂岩,下白垩统(K1)砾岩,上白垩统(K2)砂岩。

白垩系地层主要分布于图区的NE和SE 地区;二叠系、石炭系主要分布于图区的中部地区;泥盆系地层主要分布于图区的NW地区。

通过读图可知:中泥盆统(D2)地层与下石炭统(C1)地层间缺失上泥盆统(D3)地层;二叠系上统(P3)地层与白垩系下统(K1)地层间,存在大量地层缺失,存在两个“地层不整合”接触现象。

三、地质构造分析据读图分析可知,凌河地区白垩系(K)上、下统地层应该为水平岩层,其他地层均为倾斜岩层,而且,北部岩层倾向与地表坡向倾向相同,但岩层倾角大于地表坡角,岩层向南倾斜;南部岩层倾斜方向与地表坡向相反,岩层向南倾斜。

作业1 读倾斜岩层地质图并绘剖面图1)阅读、分析凌河地形地质图,尝试将该地质图按色普标准上色。

2)判别哪些地层是水平岩层?哪些地层是倾斜岩层?上白垩统砂岩层、下白垩统砾岩层是水平岩层。

上二叠纪页岩砂岩层、中二叠纪泥灰岩层、下二叠纪薄层石灰岩层、上石炭统页岩砂岩层、下石炭统页岩煤层以及中泥盆统白云岩砂岩层是倾斜岩层。

3)求出凌河地区K1岩层的厚度、求C1地层的产状(间接法)。

K1的岩层厚度为200m。

tana=100/210=0.476,则a=25.45o。

则C1的产状为180o∠25.45o。

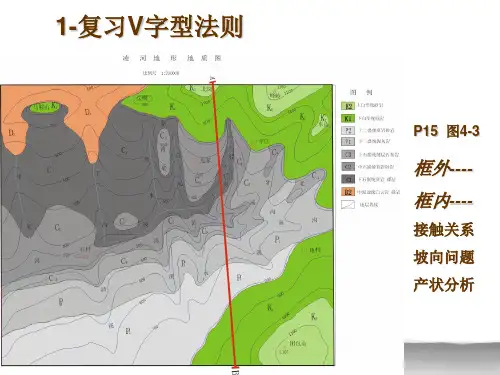

作图方法如下:4)用“V”字形法则分析图区各岩层产状、露头分布特征扩露头宽度变化,阐述各地层间的接触关系。

上白垩统砂岩层K2、下白垩统砾岩层K1是水平岩层。

上二叠纪页岩砂岩层P3、中二叠纪泥灰岩层P2、下二叠纪薄层石灰岩层P1这三个岩层根据V字形法则可以观察出线同、曲率小的特点,则可以分析出这三个岩层的倾向与团包山的坡向相反。

上石炭统页岩砂岩层C2、下石炭统页岩煤层C1这两个地层表现出同大线反的特点,说明这两个岩层与马鞍山的坡向一致,且倾角大于坡角。

中泥盆统白云岩砂岩层D2岩层表现出同大线反的特点,说明这两个岩层与马鞍山的坡向一致,且倾角大于坡角。

各个岩层的露头宽度变化为在山坡陡峭处窄,在相对平缓处就相对宽些。

中泥盆统白云岩砂岩层D2与下石炭统页岩煤层C1的接触关系为整合关系,上石炭统页岩砂岩层C2与下石炭统页岩煤层C1为平行不整合,上石炭统页岩砂岩层C2与下二叠纪薄层石灰岩层P1是整合关系,下二叠纪薄层石灰岩层P1与中二叠纪泥灰岩层P2是整合关系。

中二叠纪泥灰岩层P2与上二叠纪页岩砂岩层P3是整合关系,上二叠纪页岩砂岩层P3与下白垩统砾岩层K1是角度不整合,下白垩统砾岩层K1与上白垩统砂岩层K2是整合关系。

5)绘制图中A-B地质剖面图。

凌河地质剖面图实习报告姓名:(您的姓名)日期:(实习日期)一、引言本次实习的主要目的是通过实地考察,了解凌河地质剖面的组成、结构及其形成过程。

通过对地质剖面的观察和分析,加深我们对地质学理论知识的理解,并提高实际操作能力。

二、实习地点本次实习地点位于(具体地点),该地点位于(地名)市(地名)县,地处(地名)盆地中部。

三、实习任务与内容1. 地质剖面观察:在实习地点,我们沿着地质剖面进行观察。

剖面线全长约(具体长度),包括了多个时期的地层、岩石和化石等地质现象。

2. 地质现象记录:对剖面上的各种地质现象进行详细记录,包括地层界线、岩性特征、化石种类和分布等。

3. 地质分析:结合所学的地质学理论知识,对剖面中的地质现象进行分析,探讨其成因和演化过程。

4. 实习报告撰写:根据实习观察和记录的结果,撰写实习报告,总结实习过程中的收获和体会。

四、实习过程在实习过程中,我们遵循以下步骤:1. 准备工作:首先对实习地点进行简要了解,并准备相关的地质工具和记录本。

2. 实地考察:沿着地质剖面进行徒步考察,同时观察并记录地质现象。

3. 问题讨论:在实习过程中,遇到不明确的地质现象或问题时,及时向老师请教并进行讨论。

4. 总结归纳:在实习结束后,对观察和记录的结果进行归纳整理,形成完整的实习报告。

五、实习收获与体会通过本次实习,我们获得了以下收获和体会:1. 地质知识增长:通过对不同地层、岩石和化石等地质现象的学习和认识,我们对地质学基础知识有了更深入的理解。

2. 实际操作能力提升:通过实地考察和操作,提高了我们的实际操作能力和分析问题的能力。

3. 团队协作精神培养:在实习过程中,同学们互相帮助、共同探讨问题,培养了团队协作精神。

4. 对未来的展望:通过本次实习,我们对未来的学习和研究充满了期待和信心。

六、存在问题与改进措施在实习过程中,我们也发现了一些问题和不足之处:1. 时间安排不够合理:部分地区的考察时间相对紧张,导致无法全面细致地观察和分析地质现象。

凌河地质概述报告引言本报告对凌河地区的地质情况进行了概述。

凌河地区位于中国辽宁省西部,是一个重要的工业城市。

了解凌河地区的地质特征对于资源开发、灾害防治和城市规划具有重要意义。

基本地质背景凌河地区地处华北地台东部,主要由地表沉积层和下伏的基岩构成。

地表沉积层主要是河流和湖泊沉积的黄土、卵石、砂砾和泥沙,以及冰川沉积造成的冰碴石和冰碴土。

基岩主要是古生代的变质岩和火山岩,包括片麻岩、石英砂岩和安山岩等。

地形地貌特征凌河地区地势起伏较小,主要为中低山丘陵地貌。

主要地貌类型包括丘陵、河谷和平原。

凌河地区地势逐渐从西南向东北递降。

河谷地貌主要由凌河和其支流形成,河床平坦,河流发育较好。

平原地貌主要分布在凌河河谷两侧,以及一些湖泊周围。

岩石组成及特征凌河地区的基岩主要是变质岩和火山岩。

变质岩主要以片麻岩为主,其次是石英砂岩和安山岩。

片麻岩是由麻石和石英等矿物组成,颜色常为黑色或灰色。

石英砂岩主要由石英颗粒组成,颜色多样。

安山岩是一种富含铝、钠和钾的火山岩,颜色常为灰色或绿色。

地质构造特征凌河地区位于华北地台东部,受华北地台的构造控制。

区域构造特征主要为断裂、褶皱和背斜。

断裂是断裂带的典型表现,断裂带沿着地壳断裂面延伸,造成地壳的断裂和变形。

褶皱是由于地壳受到挤压力的作用而发生的地壳折叠。

背斜是地壳中抬起的地区,周围地势较低。

地质灾害风险评估凌河地区地质灾害主要包括滑坡、泥石流和地震。

滑坡是由于地层滑动造成的地形善变,对人类活动和建筑物造成威胁。

泥石流是由于大量泥沙和水混合在山坡上形成并流动,对下方的村庄和农田造成严重破坏。

地震是地壳快速释放能量造成的地面震动,对建筑物的抗震性能要求较高。

资源开发现状凌河地区以其丰富的煤炭资源而闻名,煤炭开采成为当地的重要产业。

此外,凌河地区还拥有丰富的石灰石、铁矿石和石膏等矿产资源,为当地经济的发展提供了坚实的基础。

环境保护措施为了保护凌河地区的地质环境,政府采取了一系列的环境保护措施。

一、实习背景为了深入了解我国东北地区地形地貌的特点,提高对地质构造和构造地貌的认识,我参加了在凌河地区进行的地形实习。

实习期间,我们通过实地考察、测量和分析,对凌河地区的地形地质情况进行了全面了解。

二、实习内容1. 地形地貌观察实习期间,我们重点观察了凌河地区的地形地貌特征。

通过对山脉、河流、平原等地貌的观察,我们发现凌河地区地形复杂,以山地和丘陵为主,河流纵横交错。

2. 地质构造分析通过对凌河地区地质构造的分析,我们了解到该地区主要地质构造为向斜和断层。

向斜槽部物质受挤压,形成坚硬的岩层,不易被外力侵蚀,成为山岭;断层线附近地质不稳固,不宜修建水库。

3. 水循环观察在实习过程中,我们观察到凌河地区的水循环类型为海陆间循环。

夏季,地表径流分布不均衡,南水北调工程体现了人类对水循环地表径流环节的影响。

4. 洋流分析在实习期间,我们还了解到凌河地区处于北大西洋中低纬度大陆东岸,该处洋流名称为墨西哥湾暖流,对沿岸气候的影响是增温增湿。

三、实习心得1. 地形地貌与地质构造的关系通过实习,我们认识到地形地貌的形成与地质构造密切相关。

向斜、断层等地质构造对地形地貌的形成起着决定性作用。

2. 水循环的重要性水循环是地球上最重要的自然过程之一,对维持地球生态系统平衡具有重要意义。

实习过程中,我们了解到水循环的类型、环节以及人类活动对水循环的影响。

3. 洋流对气候的影响洋流是地球上重要的气候影响因素之一。

实习期间,我们了解到墨西哥湾暖流对沿岸气候的增温增湿作用。

四、实习总结本次凌河地形实习使我们受益匪浅,不仅提高了我们对地形地貌、地质构造、水循环和洋流等知识的认识,还锻炼了我们的实践能力和团队合作精神。

在今后的学习和工作中,我们将不断积累经验,为我国地质事业的发展贡献自己的力量。

高中地理精选习题(22)下图为凌河地形地质剖面图。

读图回答5—6题。

5.图中()A.煤层形成于砾岩层中B.煤层形成的时间较晚C.煤层由变质作用形成D.皮家处适合开采煤炭6.图示区域P—K期间的地质过程主要为()A.沉积—挤压—侵蚀—沉积B.下沉—侵蚀—抬升—沉积C.沉积—断裂—下沉—沉积D.下沉—沉积—抬升—侵蚀【答案】5.D 6.A考古界人士常说:“汉墓十室九空”。

“沉海昏,立吴城”在鄱阳湖边流传了1600多年。

近年来,鄱阳湖出现了史上少有的低水位,让海昏侯墓呈现在人们面前。

下图为鄱阳湖周边地区地质剖面图。

读图,完成7—8题。

7.关于图示区域的地质活动描述正确的是()A.图示范围内的岩石均是沉积岩B.庐山的隆起主要是由于断裂抬升C.P地的地质地貌是背斜谷D.图示地质过程中,鄱阳湖湖心西移8.结合材料判断,海昏侯墓保存完好主要得益于()A.地壳运动,沉入湖底久B.地质稳定,环境变迁小C.加强保护,人为破坏少D.岩性坚硬,外力侵蚀弱【答案】7.B 8.A大题精选2.阅读图文材料,回答下列问题。

(22分)材料一响水稻,出产于黑龙江省宁安市渤海镇,具有早熟、饱满、优质、高产等特点。

响水大米是世界上唯一在火山熔岩台地上生产的稻米。

其生长的土地为古代火山爆发时,岩浆流淌凝固而成的大面积玄武岩“石板地”,由于大面积石板地吸收热量,使地温、水温分别比一般稻田高出2~3 ℃左右。

腐殖土积于其上,厚度达20~30厘米,其灌溉水源为镜泊湖流出的牡丹江上游间水及地下泉水。

远在唐代渤海国时期,渤海镇地区已经出现了先进的水利灌溉和水稻栽培技术。

自唐代以来,至宋、元、明、清,响水大米始终是历朝贡米,为皇室所享用。

当地农民利用优越的自然环境条件,采用传统方式种植水稻,并在稻田中养鸭,稻米热销日本、韩国、俄罗斯、美国等地。

材料二图示为渤海镇位置及响水稻分布示意图。

(1)分析响水稻早熟、饱满、优质、高产的主要原因。

(8分)(2)说明渤海镇农民在稻田中放养鸭子的效益。

一、实习背景为了提高地质专业学生的实践能力和地质勘查技能,我们一行人于2021年秋季来到凌河地区进行地质实习。

凌河地区位于我国东北地区,地质条件复杂,是进行地质实习的理想场所。

在实习期间,我们通过实地考察、剖面测量、样品采集等手段,对凌河地区的地质构造、地层分布、岩性特征等进行了详细的研究。

二、实习内容1. 地形地质图读图实习初期,我们对凌河地区的地形地质图进行了详细解读。

该图比例尺为1:120000,图上标注了海拔、等高线、水系、地貌单元等信息。

通过分析地形地质图,我们了解了凌河地区的地形特征,如海拔最高点为东南方向的团堡山顶峰,高度为1162米。

同时,我们还了解了该地区的地貌类型,如山地、丘陵、平原等。

2. 剖面测量与样品采集在实习过程中,我们进行了剖面测量和样品采集。

首先,我们确定了凌河地区A-B剖面线的位置,并进行了详细的剖面测量。

通过测量,我们得到了该剖面的地层厚度、岩性特征、构造样式等信息。

随后,我们在剖面线上进行了样品采集,包括岩石、土壤、矿物等,为后续的实验室分析提供了基础数据。

3. 岩石鉴定与岩性分析在实验室,我们对采集到的样品进行了岩石鉴定和岩性分析。

通过对岩石的肉眼观察、显微镜观察、化学成分分析等方法,我们确定了岩石的类型、矿物组成、结构构造等特征。

此外,我们还对岩石的成因、形成环境进行了探讨。

4. 构造地质分析通过对剖面测量和样品采集的数据进行分析,我们对凌河地区的构造地质进行了深入研究。

我们发现,该地区存在一系列断裂构造,如正断层、逆断层、平移断层等。

这些断裂构造对地层分布、岩性特征、地貌形态等产生了重要影响。

三、实习总结通过本次凌河地质实习,我们收获颇丰。

以下是实习的主要收获:1. 提高了地质专业知识和实践能力,为今后的地质工作奠定了基础。

2. 学会了地形地质图的读图方法,掌握了剖面测量和样品采集的技能。

3. 了解了岩石鉴定和岩性分析的方法,为实验室分析提供了经验。

4. 深入研究了凌河地区的构造地质特征,为地质勘探和资源开发提供了参考。

凌河地形地质图

Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

凌河地区地形地质图读图报告

该图为凌河地区地形地质图,图件比例尺为1︰20000 ;工作区面积为×××。

一、地形特征

该区海拔最高点为SE方向的团堡山顶峰,高度1162米,NE方向次高点峰岭,海拔1150米,有山峰六个,主要分布在该区北部。

最低点为SW 石村一带,高度为200米左右。

相对高差南部960米左右,北部350米左右。

工作区北部与南部各有一列山脉,均呈现自东向西依次递降的趋势,但南部山脉递降幅度大于北部山脉。

该区中部地形呈现两山夹一沟势态,垂直主河道,沟谷十分发育,沟谷数目达12条之多。

分别为,北部山区自西向东有牛溪河、羊沟、黑水、白水、岩沟、牙溪、北沟;南部山区自西向东有青溪、洪溪、黄水、麻溪、南沟。

该区整体地表形态为,东部较高,西部较低,北部较高,南西部略低的簸箕型地表形貌,簸箕底部发育有流向为NE—SW的较大河流—凌河,其分枝小河流很多。

从地形来看,应以河流的下蚀作用和溯源侵蚀为主。

区内分布有居民居住点4个,其中石村居民点相对较大,人口较多,交通较为便利。

其他村庄分布于600米~900米山坡之上,人口较少,交通不便。

二、地层分析

凌河地区出露的地层可由老到新分别为,中泥盆统(D2)白云岩、砂岩,下石炭统(C1)页岩、煤层,上石炭统(C2)页岩、砂岩,下二叠统

(P1)薄层石灰岩,中二叠统(P2)泥灰岩,上二叠统(P3)页岩、砂岩,下白垩统(K1)砾岩,上白垩统(K2)砂岩。

白垩系地层主要分布于图区的NE和SE 地区;二叠系、石炭系主要分布于图区的中部地区;泥盆系地层主要分布于图区的NW地区。

通过读图可知:中泥盆统(D2)地层与下石炭统(C1)地层间缺失上泥盆统(D3)地层;二叠系上统(P3)地层与白垩系下统(K1)地层间,存在大量地层缺失,存在两个“地层不整合”接触现象。

三、地质构造分析

据读图分析可知,凌河地区白垩系(K)上、下统地层应该为水平岩层,其他地层均为倾斜岩层,而且,北部岩层倾向与地表坡向倾向相同,但岩层倾角大于地表坡角,岩层向南倾斜;南部岩层倾斜方向与地表坡向相反,岩层向南倾斜。

整体为单斜构造。

地层产状为×××。

通过读图分析,可知中泥盆统(D2)与下石炭统(C1)之间缺失上泥盆统(D3)的地层,两套岩层产状基本相同判断应该为一个“平行不整合” 接触关系。

二叠系上统(P3)地层与白垩系下统(K1)地层之间缺失三叠与侏罗系地层,且白垩系地层水平产出而二叠系地层倾斜产出,据两套岩层产状不同判断应该为一个“角度不整合”接触关系。

四、地质发展演化史分析

据图区图件概略可知,该区古生代古地理环境为滨海,受海西旋回影响,后期地壳上升,沉积间断,泥盆纪中统地壳上升,沉积环境改变,岩性变粗,因而也缺失了泥盆纪上统地层,沉积的间断形成了中泥盆(D2)与

下石炭(C1)两套地层之间的平行不整合接触关系。

不整合形成时代为泥盆系中统—石炭系下统之间。

晚古生代海西旋回,长期的风化剥蚀结果和地壳运动,该区经历了一个由广大的滨海平原到浅海再到陆地的古地理环境环境变化过程,从而形成了石炭纪一套滨海沼泽页岩、煤层—滨海砂岩—浅海石灰岩沉积地层;从其岩性变化推断应该是一个由陆地到海洋,海水逐渐进袭陆地的过程。

海西旋回后期,地壳开始上升,形成了二叠纪一套自细到粗的泥灰岩—砂岩沉积地层;从其岩性变化推断应该是一个海水退出陆地,地壳不断上升使古地理环境由浅海变为陆地的过程。

中生代的印支旋回,使该区地壳整体上升,沉积间断,遭受风化剥蚀,从而缺少了三叠纪—侏罗纪的全部地层。

同时北部岩层受力抬升地层发生变形,泥盆—二叠地层向南发生倾斜形成了单斜构造。

造成二叠系地层与白垩系地层角度不整合接触关系,角度不整合形成时间为二叠之后白垩之前。

中生代的燕山旋回前期,又使该区地层再次小幅沉降,形成了覆盖全区的一套白垩纪河、湖沉积地层。

中生代的燕山旋回后期,该区北西区上升,遭受长期风化剥蚀,使白垩纪地层几乎丧失殆尽;此后该区再未经受构造运动的影响,使白垩纪地层保持了原生形态,显现出只经受风化作用影响的地表形态。

总之,该区一共经历了四次大的构造运动,才形成了我们今天所见到的白垩系水平地层与中泥盆统—上二叠统单斜构造相交接构造形态和地表形态。