民事诉讼法(总论)

- 格式:doc

- 大小:479.50 KB

- 文档页数:84

民法总论司法解释表见代理

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第2条规定,人民法院审理民事案件,应当以事实为基础,以法律为准绳,公正、及时、简便、廉洁地解决当事人的民事纠纷。

根据司法解释的性质和作用,民法总论中的司法解释主要是指最高人民法院对民法总论相关法律条文的解释和规定。

司法解释的发布和公布具有法律效力,对法官和当事人具有约束力。

在代理方面,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第53条的

规定,当事人可以通过代理人进行民事诉讼。

代理人必须是中国国家承认的律师、公民自行委托的其他人员或者法律援助机构的工作人员。

代理人在诉讼中具有代表当事人的权利和义务,包括提起诉讼、进行调查取证、出庭辩护等。

代理人在代理过程中需要遵守法律规定和职业道德要求,保护当事人的合法权益。

在处理代理人相关问题时,可以参考最高人民法院发布的有关司法解释,例如《最高人民法院关于适用代理人规定的解释》等,这些司法解释对代理人的资格认定、行为规范和法律责任等方面做出了明确规定,为在诉讼中代理当事人的人员提供了指导依据。

![民法总论名词解释及简答题范围[试题]](https://uimg.taocdn.com/4a1cab1f773231126edb6f1aff00bed5b9f373b8.webp)

名词解释(解释充分:内涵、外延、性质、特点):1、1指没有财产内容但有人身属性的社会关系。

人身关系是基于一定的人格特点:一、主体的地位平等;二、与民事权力的享受和行使有关;1、2指人们在产品的生产、分配、交换和消费过程中的所形成的具有经济内容关系。

财产关系是以社会生产关系为基础的涉及生产和再生产的各个环节,包括各类性质不同的关系。

平等主体间的财产关系,包括财产所有关系和财产流转关系前者是指因占有、使用、收益、处分财产而发生的社会关系,后者因转移财产发生的社会关系。

特点:一、主体的地位是平等的;二、一般是当事人自愿发生的;1、3指基于一定的身份关系而产生的社会关系。

如基于亲属、婚姻、智力劳动2、又名《查士丁尼法学总论》,是东罗马帝国拜占庭皇帝查士丁尼公元在它是当时的罗马法学家根据查士丁尼的要求编写的,因此它具有以下一些特点:第一、它融会了罗马法的全部基本原理,是罗马法的精髓;第二、条理清楚,概念明确;第三、文字浅显,易于阅读;第四、内容翔实,包括了民法的各个方面。

为了巩固罗马奴隶制生产关系和奴隶主私有财产的需要,本书既吸收了历代罗马皇帝所颁布的有关私法的诏令,也吸收了罗马各著名法学家有关私法的学说。

因此,本书是罗马帝国一部最完备的私法。

这部私法2、即罗马民法大全,是东罗马帝国皇帝查士丁尼一世下令编纂的一部是罗马法的集大成者,该法奠定了后世法学尤其是大陆法系民法典的基础,是法学研究者研究民法学不可或缺的重要文献资料之一。

包括《查士丁尼法典》、《钦定法学阶梯》(《法学总论》)、《学说汇纂》和《新律》等四部汇编。

特征:一、普遍性与平等性;3(2是指自然人能够独立通过意思表示,进行民事行为的能力。

自然人从而具备一定的社会活动经验;另一方面还要有正常的精神状态,能够理智地进行民事活动。

民事行为能力分为完全民事行为能力,限制民事行为能力和五民事行为能力。

附:民事权利能力和民事权利能力的区别:第一,民事权利能力是每一个自然人都具备的能享有权利和承担义务的资格。

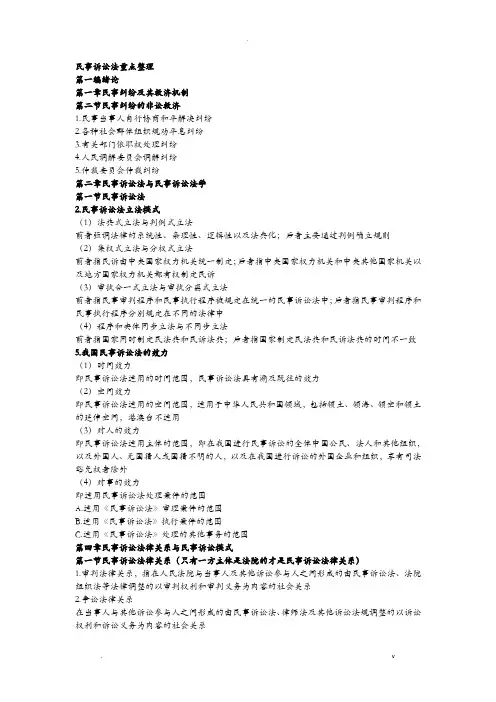

民事诉讼法重点整理第一编绪论第一章民事纠纷及其救济机制第二节民事纠纷的非讼救济1.民事当事人自行协商和平解决纠纷2.各种社会群体组织规劝平息纠纷3.有关部门依职权处理纠纷4.人民调解委员会调解纠纷5.仲裁委员会仲裁纠纷第二章民事诉讼法与民事诉讼法学第一节民事诉讼法2.民事诉讼法立法模式(1)法典式立法与判例式立法前者强调法律的系统性、条理性、逻辑性以及法典化;后者主要通过判例确立规则(2)集权式立法与分权式立法前者指民诉由中央国家权力机关统一制定;后者指中央国家权力机关和中央其他国家机关以及地方国家权力机关都有权制定民诉(3)审执合一式立法与审执分离式立法前者指民事审判程序和民事执行程序被规定在统一的民事诉讼法中;后者指民事审判程序和民事执行程序分别规定在不同的法律中(4)程序和实体同步立法与不同步立法前者指国家同时制定民法典和民诉法典;后者指国家制定民法典和民诉法典的时间不一致5.我国民事诉讼法的效力(1)时间效力即民事诉讼法适用的时间范围,民事诉讼法具有溯及既往的效力(2)空间效力即民事诉讼法适用的空间范围,适用于中华人民共和国领域,包括领土、领海、领空和领土的延伸空间,港澳台不适用(3)对人的效力即民事诉讼法适用主体的范围,即在我国进行民事诉讼的全体中国公民、法人和其他组织,以及外国人、无国籍人或国籍不明的人,以及在我国进行诉讼的外国企业和组织,享有司法豁免权者除外(4)对事的效力即适用民事诉讼法处理案件的范围A.适用《民事诉讼法》审理案件的范围B.适用《民事诉讼法》执行案件的范围C.适用《民事诉讼法》处理的其他事务的范围第四章民事诉讼法律关系与民事诉讼模式第一节民事诉讼法律关系(只有一方主体是法院的才是民事诉讼法律关系)1.审判法律关系,指在人民法院与当事人及其他诉讼参与人之间形成的由民事诉讼法、法院组织法等法律调整的以审判权利和审判义务为内容的社会关系2.争讼法律关系在当事人与其他诉讼参与人之间形成的由民事诉讼法、律师法及其他诉讼法规调整的以诉讼权利和诉讼义务为内容的社会关系3.民事诉讼法律关系的主体(1)人民法院代表国家行使审判权的专门机关(2)当事人包括原告人、被告人、第三人、共同诉讼人和诉讼代表人(3)全体诉讼参与人包括诉讼代理人、证人、鉴定人、勘验人和翻译人员(4)人民检察院人民检察院在一定条件下可以提出抗诉4.民事诉讼法律关系的内容民事诉讼法律关系主体所享有的诉讼权利和负有的诉讼义务5.民事诉讼法律关系的客体民事诉讼法律关系主体的诉讼权利义务所指向的案件,即民事案件第二节民事诉讼模式(小题)1.职权主义职权进行主义,职权诉讼进行主义,民事诉讼程序的进行和诉讼资料、证据收集等由法官为之优点在于:(1)诉讼效率较高(2)在实现实体正义方面有天然优势2.当事人主义在民事诉讼中,当事人居于核心地位,诉讼请求的确定、诉讼资料和证据的收集和证明概由当事人负责。

民事诉讼法2022全文第一章总则第一条目的与适用范围第一款为了保护当事人的合法权益,规范民事诉讼活动,维护社会公平正义,根据宪法,制定本法。

第二款本法适用于中华人民共和国领域内民事诉讼活动的规范。

第二条诉讼权利的平等第一款公民、法人和其他组织在民事诉讼活动中,享有平等的诉讼权利。

当事人在民事诉讼活动中应当遵守法律的规定,不得滥用诉讼权利或者以诉讼方式非法妨害他人的合法权益。

第二章诉讼主体第三条原告和被告的身份第一款原告是提起民事诉讼的自然人、法人或者其他组织。

第二款被告是被原告诉讼的自然人、法人或者其他组织。

第四条诉讼代理第一款当事人可以委托诉讼代理人代为进行民事诉讼活动。

诉讼代理人应当具备法律规定的条件。

第三章诉讼的提起和受理第五条诉讼的提起第一款当事人对民事纠纷提起诉讼应当提交起诉状。

第二款起诉状应当包括当事人的基本情况、诉讼请求、事实和理由、证据、案件标的额及附带诉讼请求等。

第六条诉讼的受理第一款人民法院对符合规定的诉讼请求进行受理,并向当事人发出受理通知书。

人民法院对不符合规定的诉讼请求应当作出裁定,不予受理。

第四章证据第七条证据的种类第一款民事诉讼中的证据包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录和电子数据等。

第二款当事人应当提供证据支持自己的诉讼请求或者抗辩理由。

第八条证据的提供第一款当事人提供的证据应当真实、合法,有利于裁判的损害。

对于无法取得的证据,当事人应当说明理由,并提供能够证明该证据真实性的其他证据。

第五章审判程序第九条受理和审理第一款人民法院对受理的案件应当及时、公开、公平地进行审理,确保当事人的合法权益。

第二款人民法院应当在法定期限内依法作出判决或者裁定。

第十条一审和二审第一款人民法院对一审案件的判决或者裁定可以提起上诉。

上诉一般由二审法院进行审理。

第六章执行与强制措施第十一条判决和裁定的执行第一款判决和裁定有权力和义务被执行。

第二款人民法院对判决和裁定的执行应当及时有效。

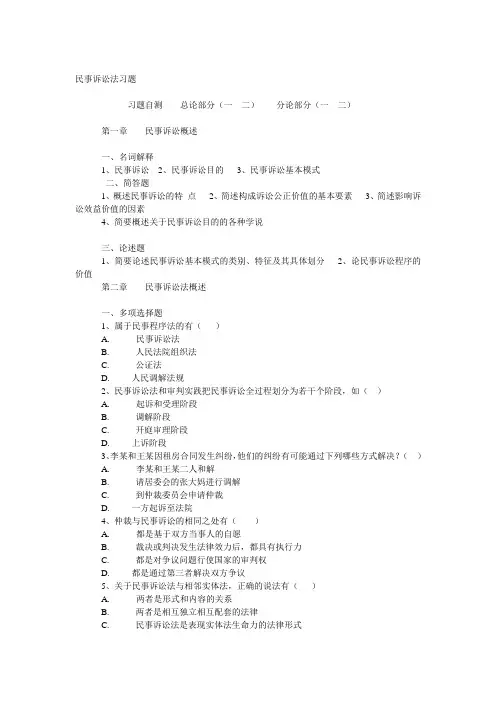

民事诉讼法习题习题自测总论部分(一二)分论部分(一二)第一章民事诉讼概述一、名词解释1、民事诉讼2、民事诉讼目的3、民事诉讼基本模式二、简答题1、概述民事诉讼的特点2、简述构成诉讼公正价值的基本要素3、简述影响诉讼效益价值的因素4、简要概述关于民事诉讼目的的各种学说三、论述题1、简要论述民事诉讼基本模式的类别、特征及其具体划分2、论民事诉讼程序的价值第二章民事诉讼法概述一、多项选择题1、属于民事程序法的有()A. 民事诉讼法B. 人民法院组织法C. 公证法D. 人民调解法规2、民事诉讼法和审判实践把民事诉讼全过程划分为若干个阶段,如()A. 起诉和受理阶段B. 调解阶段C. 开庭审理阶段D. 上诉阶段3、李某和王某因租房合同发生纠纷,他们的纠纷有可能通过下列哪些方式解决?()A. 李某和王某二人和解B. 请居委会的张大妈进行调解C. 到仲裁委员会申请仲裁D. 一方起诉至法院4、仲裁与民事诉讼的相同之处有()A. 都是基于双方当事人的自愿B. 裁决或判决发生法律效力后,都具有执行力C. 都是对争议问题行使国家的审判权D. 都是通过第三者解决双方争议5、关于民事诉讼法与相邻实体法,正确的说法有()A. 两者是形式和内容的关系B. 两者是相互独立相互配套的法律C. 民事诉讼法是表现实体法生命力的法律形式D. 在实体法中包含着某些程序规范,它们属于实质的民事诉讼法二、简答题1、民事诉讼法的性质表现在哪些方面2、简述民事诉讼法的任务3、比较民事诉讼法与刑事诉讼法和行政诉讼法的异同三、论述题试论述民事诉讼法与民事实体法的关系第三章民事诉讼法律关系一、多项选择题1、民事诉讼法律关系的要素包括()A.主体B.客体C.标的物D.内容2、民事诉讼法律关系的主体有()A.当事人B.证人C.鉴定人D.翻译人3、引起民事诉讼法律关系产生、变更、消灭的情况是()A. 原告提起诉讼,人民法院不予受理;B. 法人消灭;C. 当事人死亡;D. 诉讼中发生自然灾害而使诉讼停止。

法律事务民法总论试题(含答案)一、选择题1、依义务主体是否特定为标准,可将民事权利分为(A)。

A绝对权与相对权B财产权与人身权C请求权与形成权D主权利与从权利2、甲与乙签订了一份房屋租赁合同。

合同约定,在甲搬入新居后,将甲现居住的房屋出租给乙。

这一民事行为属于(C)A附停止条件的民事行为B附解除条件的民事行为C附始期的民事行为D附终期的民事行为3、甲被宣告死亡后,其妻乙与丙结婚。

一年后,丙死亡,同时乙得知甲仍然在世,经电话联后,乙向人民法院申请撤销对甲的死亡宣告。

甲的死亡宣告被撤销后,甲与乙的婚姻关系(C)A视为自行恢复B经甲同意自行恢复C并未自行恢复D经乙同意自行恢复4、甲在某风景区建有别墅,与邻居乙约定不得在别墅前兴建房屋,以免妨碍眺望。

后乙将其房屋出售于内,丙欲在房屋上加盖一层,甲提出异议,请求停工,对甲的请求应如何认定和处理?(C)A属因相邻关系产生的合法权利B属私人协议,不具有合同效力C不予支持D甲乙约定只具有债权效力,不足以对抗第三人丙5、以下属于民事法律事实中的事件的是(A)。

A人的死亡B发现他人丢失的东西C甲与乙订立合同D甲把乙打伤6、刘某出海打渔,因遇台风下落不明。

现其妻王某向法院申谓宣告刘某失踪。

因刘某失踪后,王某与他人妍居,并与妹夫合用家中财产,在确定刘某的财产代管人时,刘某父母与王某发生争议。

本案中法院应依法指定谁为财产代管人(C)oA王某,理由是王某提出了宣告失踪的申请B王某,理由是王某是刘某失踪后的第一顺序的财产代管人C刘某的父母,理由是若指定王某则不利于保护刘某的财产D王某和刘某的父母,理由是他(她)们均为法律规定的财产代管人7、以下行为属于无效民事行为的是(C)。

A甲借乙钱,到期未还B甲将乙打伤C甲将其生产的赌博机卖给乙D甲外出不在,乙自愿帮甲修好门窗8、甲公司经常派业务员乙与丙公司订立合同。

乙调离后,又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立一份合同,并按照通常做法提走货款,后逃匿。

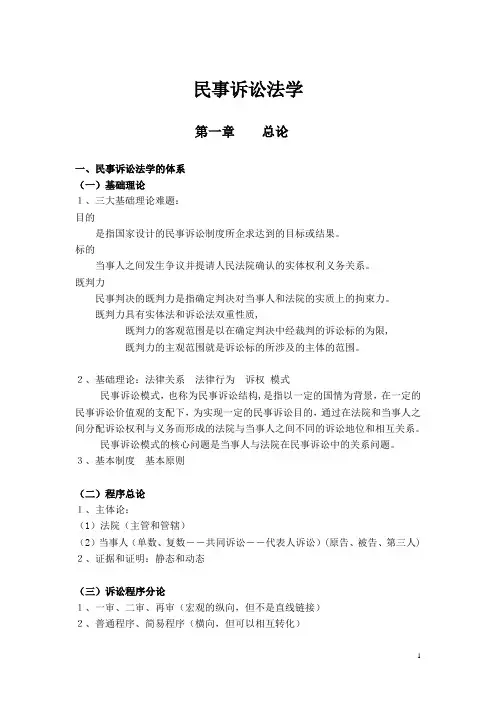

民事诉讼法学第一章总论一、民事诉讼法学的体系(一)基础理论1、三大基础理论难题:目的是指国家设计的民事诉讼制度所企求达到的目标或结果。

标的当事人之间发生争议并提请人民法院确认的实体权利义务关系。

既判力民事判决的既判力是指确定判决对当事人和法院的实质上的拘束力。

既判力具有实体法和诉讼法双重性质,既判力的客观范围是以在确定判决中经裁判的诉讼标的为限,既判力的主观范围就是诉讼标的所涉及的主体的范围。

2、基础理论:法律关系法律行为诉权模式民事诉讼模式,也称为民事诉讼结构,是指以一定的国情为背景,在一定的民事诉讼价值观的支配下,为实现一定的民事诉讼目的,通过在法院和当事人之间分配诉讼权利与义务而形成的法院与当事人之间不同的诉讼地位和相互关系。

民事诉讼模式的核心问题是当事人与法院在民事诉讼中的关系问题。

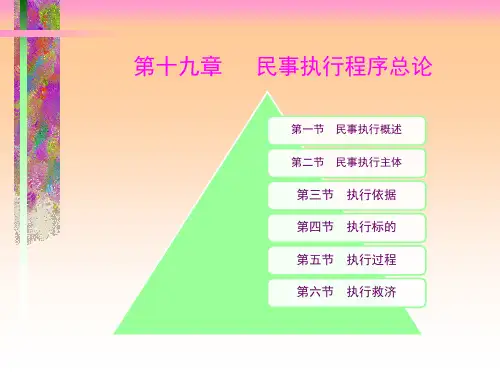

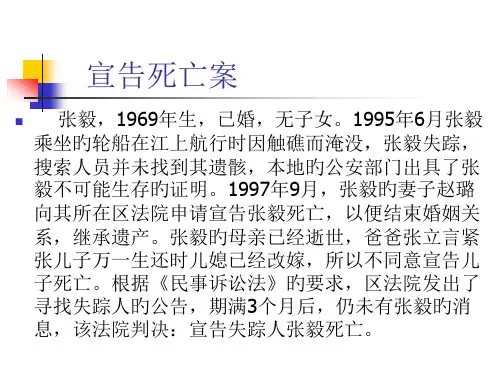

3、基本制度基本原则(二)程序总论1、主体论:(1)法院(主管和管辖)(2)当事人(单数、复数--共同诉讼--代表人诉讼)(原告、被告、第三人) 2、证据和证明:静态和动态(三)诉讼程序分论1、一审、二审、再审(宏观的纵向,但不是直线链接)2、普通程序、简易程序(横向,但可以相互转化)简易程序:基层人民法院及其派出法庭审理简单民事、经济纠纷案件所适用的程序3、结案方式:裁定、裁判、调解、和解4、微观的纵向:审前程序庭审程序(四)审理程序(诉讼程序、特别程序、非讼程序)、执行程序1、非讼程序〔特别、公示催告、督促〕2、特别程序选民资格案件宣告失踪、死亡认定公民无、限制民事行为能力认定财产无主的宣告(五)一般程序和特殊程序:1、海事特别程序《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议于1999年12月25日修订通过2、涉外程序(包括诉讼和执行)第四编涉外民事诉讼程序的特别规定第二十三章一般原则第二十四章管辖第二十五章送达、期间第二十六章财产保全第二十七章仲裁第二十八章司法协助二、民事纠纷(一)概念1、定义--民事主体之间发生的,以民事权利义务为内容的法律争议。

《民事诉讼法学》课程教学大纲一、课程基本信息1.课程代码:BLAW30502.课程名称:民事诉讼法学3.课程英文名称:Civil Procedure Law4.课程性质:必修课5.课程适用层次:本科6.课程适用对象:法学专业本科学生7.总学时:72学时(其中实验实训6学时)8.学分:4二、课程概述《民事诉讼法学》课程的教学目的是通过教学,学生了解我国民事诉讼的基本法律制度和相关法律原理,掌握民事诉讼的基本程序;通过理论教学、课堂讨论、观摩庭审现场及模拟实验等方式,使学生能将民事诉讼的相关理论知识、立法规定与实践相结合,解决诉讼程序的基本法律问题。

三、学时分配建议四、教学内容与要求第一章民事诉讼与民事诉讼法教学目的与要求:1. 本章是对民事诉讼与民事诉讼法的基本问题所作的概括论述。

学习本章的目的是掌握民事诉讼、民事诉讼法的概念以及民事诉讼法的适用范围。

2. 把握民事纠纷的各种解决机制。

3. 了解民事诉讼法与邻近法律部门的关系以及民事诉讼法的体系结构。

讲授学时:2主要教学内容:一、多元纠纷解决机制1.民事纠纷的概念2.民事纠纷解决机制概述3.ADR二、民事诉讼1.民事诉讼的概念和特点2.民事诉讼的目的3.民事诉讼法律关系三、民事诉讼法1.民事诉讼法的概念与性质2.民事诉讼法的效力3.民事诉讼法的发展四、民事诉讼法与相邻部门法的关系1.民事诉讼法与宪法2. 民事诉讼法与民事实体法3. 民事诉讼法与刑事诉讼法4. 民事诉讼法与人民调解法第二章民事诉讼法的基本原则教学目的与要求:1. 要求学生理解民事诉讼法基本原则的概念,掌握基本原则的内容。

2. 要求理解基本原则对民事诉讼程序、制度的影响和作用。

讲授学时:3主要教学内容:一、民事诉讼法基本原则概述1.民事诉讼基本原则的概念2.民事诉讼基本原则的功能3.民事诉讼基本原则的分类二、当事人诉讼权利平等原则1.诉讼权利平等的内容2. 诉讼权利平等的根据3. 诉讼权利平等的保障三、同等原则与对等原则1.同等原则与对等原则的概念2. 同等原则与对等原则的意义四、法院调解自愿与合法原则1. 法院调解原则的概念和意义2. 法院调解原则的历史演变3. 进行法院调解必须自愿、合法4. 调解不成应当及时判决五、辩论原则1.辩论原则的概念2. 辩论原则的意义3. 辩论原则的形式和内容六、处分原则1. 处分原则的概念2. 处分原则的意义3. 处分原则的内容七、诚实信用原则1. 诚实信用原则的概念2. 诚实信用原则的意义3. 诚实信用原则的内容八、检察监督原则1. 民事诉讼检察监督的概念2. 民事诉讼检察监督的意义3. 民事诉讼检察监督的方式第三章民事审判的基本制度教学目的与要求:1. 学生了解民事审判中的四项基本制度。

第一编导论第一章民事诉法概述第一节、民事纠纷与民事诉讼1、民事纠纷:平等主体之间发生的,以民事权利义务为内容的法律纠纷。

特点:主体之间法律地位平等;内容是对民事权利义务的争议;具有可处分性。

解决机制:自力救济、社会救济、公力救济。

我国是:和解、调解、仲裁、诉讼2、民事诉讼的概念:是指法院、当事人和其他诉讼参与人,在审理民事案件的过程中所进行的各种诉讼活动,以及由这些活动所产生的各种诉讼关系的总和。

特点:⑴民事诉讼标的主体由法院、当事人、其他诉讼参与人以及检察院构成;⑵民事诉讼依靠国家强制力来解决民事纠纷;⑶从诉讼对象来看,民事诉讼解决的争议是有关民事权利义务的争议;(4)民事诉讼应依照严格的诉讼程序和诉讼制度进行。

3、民事诉讼法律关系的概念:是民事诉讼法律、法规所调整的法院与当事人之间存在的,以诉讼权利和诉讼义务为内容的具体的社会关系。

特点:⑴民事诉讼法律关系是由审判法律关系和争讼法律关系构成的特殊的社会关系;⑵民事诉讼法律关系体现了法院审判权与当事人诉讼权利的有机结合;⑶民事诉讼法律关系是一种既分立又统一的法律关系。

4、民事诉讼法律关系的要素:主体、客体和内容。

(1)、民事诉讼法律关系主体:是指在民事诉讼程序中依法享有诉讼权利和承担诉讼义务的国家机关、公民、法人或其他组织。

包括:⑴人民法院;⑵人民检察院(3)诉讼参加人(当事人、诉讼代理人)(4)其它诉讼参与人(证人、鉴定人、勘验人员、翻译人员)。

(2)、民事诉讼法律关系的客体是指民事诉讼法律关系主体的诉讼权利和义务所指向的对象。

(3)、内容指民事诉讼法律关系主体根据民事诉讼法律规范所享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。

5、民事诉讼上的法律事实:凡能够引起民事诉讼法律关系发生、变更和消灭的事实。

分为诉讼事件和诉讼行为。

(1)诉讼事件是指不以人的意志为转移的一切客观情况;(2)诉讼行为是指民事诉讼法律关系主体在诉讼过程中依法所进行的各种诉讼活动。

①条件:民诉法律关系主体实施;必须由法律规定的主体实施;必须是法院和诉讼参与人的行为结合起来。

民事诉讼法(总论)一、简答题(一)民事纠纷的概念及解决机制1、民事纠纷的概念(概念)民事纠纷是指平等主体之间发生的以民事权利义务为内容的社会纠纷。

民事纠纷作为法律纠纷的一种,一般来说,是基于民事权利义务为内容的法律争议。

(特点)⑴民事纠纷主体之间法律地位平等。

⑵民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议。

⑶民事纠纷的可处分性。

(分类)根据民事纠纷的内容和特点,可将民事纠纷分为:⑴财产关系方面的民事纠纷,包括财产所有关系的民事纠纷和财产流转关系的民事纠纷。

⑵人身关系的民事纠纷,包括人格权关系民事纠纷和身份关系的民事纠纷。

2、民事纠纷解决机制(概念)民事纠纷的处理机制是指缓解和消除民事纠纷的方法和制度。

⑴自力救济(概念)自力救济,是指纠纷主体依靠自身力量解决纠纷,以达到维护自己的权益的目的,包括自决与和解。

自决是指纠纷主体一方凭借自己的力量使对方服从。

和解是指纠纷双方相互妥协和让步。

(自决与和解的共同点)都是依靠自我的力量来解决争议,无须第三者参与,也不受任何规范制约。

⑵社会救济(概念)社会救济,包括调解(诉讼外调解)和仲裁,是指依靠社会力量处理民事纠纷的一种机制。

调解是指第三者依据一定的道德和法律规范,对发生纠纷的当事人摆事实、讲道理,促使双方在相互谅解和让步的基础上,达到最终解决纠纷的一种活动。

仲裁是指纠纷主体根据有关规定或者双方协议,将争议提交一定的机构以第三者居中裁决的方式解决纠纷。

(调解和仲裁的异同)(相同)第三者对争议处理起着重要作用;(不同)调解结果更多地体现了主体的意愿,而仲裁的结果还体现了仲裁者的意愿。

⑶公力救济(概念)公力救济是指诉讼和行政裁决。

行政裁决是行政机关基于法律规定处理民事纠纷的制度。

(诉讼的实质)是由国家审判机关在纠纷主体参加下,处理纠纷的一种最有权威和最有效的机制。

(诉讼的特点)①国家强制性。

诉讼是法院凭借国家审判权确定纠纷主体双方之间的民事权利义务关系,并以国家强制执行权迫使纠纷主体履行生效的判决和裁定。

②严格的规范性。

诉讼必须严格地按照法律规范进行。

⑷各类纠纷解决机制的关系①和解属于私力救济,其结果一般能为双方当事人所满意,但须以当事人的合意为条件;②调解一般具有较好的社会效果,但是否成功,往往与当事人之间的让步以及调解者对双方的影响力密切相关;③仲裁比较适合那些专业性较强、涉及商业秘密或者当事人不希望纠纷的解决公开化的民事纠纷,但其适用与纠纷的性质以及当事人诉诸仲裁的意愿相关;④民事诉讼可以满足那些希望对事实和法律都要搞清楚的当事人的要求,但其以花费双方当事人及国家相当的人力、物力、财力和时间为代价。

(民事诉讼的作用与功能)①从纠纷的内容而言,除了普通民事纠纷在普通诉讼程序中解决外,特殊类型的纠纷有特殊的诉讼程序可资利用;②从纠纷的难易度来讲,简单、容易解决的纠纷适用简易程序或小额诉讼程序,复杂的纠纷则适用普通程序;③从纠纷需要救济的紧迫性来讲,民事诉讼法又设有终局性救济制度和临时救济制度。

(民事诉讼制度具有支撑、维持其他纠纷解决方式的作用)①出于对诉讼成本及民事诉讼公正裁判结果的预测,当事人才会根据需要选择非讼方式解决纠纷。

②民事诉讼法赋予诉讼外纠纷解决结果相应的法律效力,制度上为诉讼外解决纠纷方式提供保障。

(二)民事诉讼的概念和特点1、民事诉讼的概念(概念)民事诉讼是指人民法院、当事人和其他诉讼参与人,在审理民事案件的过程中,所进行的各种诉讼活动,以及由这些活动所产生的各种诉讼关系的总和。

诉讼关系,是指人民法院和一切诉讼参与人之间,在诉讼过程中所形成的诉讼权利义务关系。

诉讼活动必须是法院和诉讼参与人在诉讼过程中所进行的能够发生诉讼关系的活动。

(诉讼活动与诉讼关系)诉讼是由诉讼活动和诉讼关系两方面的内容构成的。

诉讼活动能够产生、变更或消灭诉讼关系,而诉讼关系又通过诉讼活动表现出来。

这些诉讼活动和诉讼关系,都是民事诉讼法所规定的,都是依法进行的诉讼活动和依法产生的诉讼关系。

2、民事诉讼的特点⑴民事诉讼必须严格依照法律规定进行。

⑵法院的审判活动在诉讼过程中起重要作用。

⑶民事诉讼过程的阶段性和连续性。

我国现行的民事诉讼程序可以分为审判程序和执行程序两大诉讼程序。

审判程序又分为第一审程序和第二审程序。

第一审程序还包括普通程序和简易程序。

(三)民事诉讼的目的1、民事诉讼目的的概念和意义(概念)民事诉讼目的是指民事诉讼制度是为了什么而设立的。

民事诉讼目的是指国家设立民事诉讼制度所期望达到的目标或结果。

(意义)⑴可以为民事诉讼法学的其他基本理论提供一个更高层次的理念,从而在对其他基本理论的研究中,在民事诉讼的出发点上获得共识,推动其他基本理论向纵深发展。

⑵可以为我国民事诉讼立法的完善提供一个基本指导方向。

⑶可以为法官进行法律解释提供方向性的指导。

2、国外学者关于民事诉讼目的论的学说⑴私权保护说。

该说认为,国家禁止私力救济,因而设立民事诉讼制度,并由法院依照客观实体法对当事人实体权利予以保护。

⑵维护私法秩序说。

该说认为,保护私权只是民事诉讼在客观上所起的作用,民事诉讼是作为国家制度的组成部分出现的,国家是为了满足社会整体的需要才设立民事诉讼制度。

⑶纠纷解决说。

该说认为,私法实际上是以通过裁判解决纠纷的诉讼和审判制度的存在为基础,裁判方式是在合理解决纠纷的过程中逐渐发展形成的,民事诉讼是解决民事纠纷的一种方式。

⑷程序保障说。

该说认为,国家设立民事诉讼制度,是为了确保当事人双方在程序过程中法律地位平等,并在诉讼构造中平等使用攻防武器,各拥有主张、举证的机会。

⑸权利保障说。

该说认为民事诉讼制度基于宪法所保障的权利实为实体法的实质权,请求权属实现实质权的救济手段,只有对实质权的保障才是民事诉讼的目的。

⑹多元说。

该说认为,对于诉讼目的的认识,应站在作为制度设置、运作者的国家和作为制度利用者的国民的双重立场上进行。

纠纷的解决、法律秩序的维护及权利的保障都应当视为民事诉讼制度目的。

(启示)⑴每一种目的论都是特定历史时代的产物。

⑵民事诉讼目的论由侧重诉讼结果逐渐转向对诉讼本身的关注,诉讼程序自身独立价值日益加强。

⑶民事诉讼目的论的研究由一般社会理念转向对宪法理念的探求。

3、我国学者关于民事诉讼目的论的学说⑴多元说或多层次说。

该说认为,民事诉讼目的具有多重性和层次性。

多重性是由民事诉讼程序的主体多元性的特征决定的;层次性是由社会价值取向的多元化决定的。

该说把我国现阶段民事诉讼的目的分为以下几个层次:一是实现权利保障;二是解决民事纠纷;三是维护社会秩序。

⑵纠纷解决说。

该说认为从民事纠纷的解决与民事诉讼机能来看,民事诉讼制度与其他制度的纠纷解决机能和目的是相同的,不同的是在机能的运用方式和目的的实现上,民事诉讼具有国家强制力,并因此成为各种纠纷解决方式中具有终局性的一种。

⑶程序保障说。

该说认为应将民事诉讼目的与功能区分开来。

⑷利益保障说。

该说认为,民事诉讼制度的目的应是利益的提出、寻求、确认和实现,即利益保障。

利益内含实体利益和程序利益。

(四)民事诉讼模式1、民事诉讼模式的含义(概念)模式是指某一系统结构状态或过程状态经过简化、抽象所形成的样式。

民事诉讼模式是指民事诉讼制度和程序运作所形成的结构中各种基本要素及其关系的抽象形式。

(概念分解)(1)民事诉讼模式是对民事诉讼程序及制度结构的抽象和概括。

(2)民事诉讼模式还对民事诉讼结构的构成要素及各要素之间的基本关系进行抽象和概括。

(3)民事诉讼模式作为一种理论构架,它应该最大限度地集中地反映民事诉讼制度及程序的主要特征,但它依然表现为一种形式。

2、当事人主义与职权主义⑴当事人主义的含义和成因(概念)当事人主义是指在民事纠纷解决中,诉讼请求的确定,诉讼资料、证据的收集和证明主要由当事人负责。

在当事人主义支配下,法官则处于顺应性的地位。

顺应性指的就是法官对当事人之间的争执和主张,不作干预,而是尊重当事人的意志。

(成因)受到当时诉讼法理念,即自由主义诉讼观的影响、私法自治原则和市场经济的影响。

⑵职权主义的含义和成因(概念)职权主义是指法院在诉讼程序中拥有主导权。

(分类)可分为职权进行主义和职权探知主义两个方面的内容。

(成因)①当事人主义支配下的诉讼程序造成了审判迟延、程序复杂以及费用增加等后果;②作为当事人主义基础的自由主义思想,已经不能再主宰民事诉讼程序,为了迅速且经济地解决纠纷,各国开始强化了民事诉讼中的法院职权。

3、案件审理中法院与当事人的作用分担(在民事诉讼审理程序中的情况)(1)诉讼程序的启动、终结及审理对象的确定;(2)有关审理对象基础的诉讼资料及证据收集;(3)程序的进行。

以我国为例,一般诉讼程序的启动,基本上由当事人进行。

而再审程序的启动,不仅当事人,而且法院可以依据职权发动,检察院也可以提起再审程序,我国特有的职权主义与当事人主义结合的方式。

在法院正式受理案件,进人审理阶段之后,法院和当事人的作用分担主要出现在审理内容确定的情形和审理运作的情形:⑴就审理内容确定的情形而言,如果作为法院判决基础的诉讼资料及证据资料的收集,以当事人为主导,其重要的体现在于辩论主义;如果法院在收集诉讼资料和证据资料方面拥有主导权,则表现为职权探知主义。

⑵就程序运作的情形而言,如果当事人对程序的运作拥有主导权,则称为当事人进行主义;如果认可法院对程序运作拥有主导权,则称为职权进行主义。

职权进行主义中法院的作用,诉讼指挥权是法院为了保证程序的进行而依据职权运行诉讼程序的权能。

诉讼指挥权的内容:(1)指挥程序进行的权能,含指定或变更期日、期间及中止诉讼程序等;(2)在庭审中指挥当事人进行合理、有效的辩论;(3)根据辩论的实际情况,调整辩论顺序,对辩论进行限制、分离或者合并;(4)对当事人之间不明确、不清楚的陈述及主张行使释明权,促使当事人补充或完善自己的主张。

4、诉讼模式与能动司法⑴能动司法的提出司法能动与司法克制是司法权的一体两面,二者共同构成了司法权的属性。

2009年8月,最高人民法院明确提出了能动司法的主张。

我国能动司法既有一定的创新性(如强调调解的常规化运用以及便民、利民),也有较大的保留(如不承认法官造法,也不倡导超越法律规定)。

⑵能动司法的主要内容①把追求社会目标的实现作为司法的基本导向;②以多元社会规则、多重社会价值作为司法的考量依据;③把调解作为处理社会纠纷的常规性司法方式;④把便民、利民作为司法运行中应当考虑的重要因素。

⑶能动司法的限制人民法院开展能动司法,必须严格遵守法律规定;必须尊重立法宗旨和法律精神,遵循法律解释和法律推理的基本要求,确保能动司法在法制的轨道上进行。

(五)民事诉讼法的概念、性质和效力1、民事诉讼法的概念(民事诉讼与民事诉讼法的关系)调整对象与法律本身的关系。

民事诉讼是民事诉讼法的调整对象,民事诉讼法是调整民事诉讼的法律规范。