第五章城镇体系规划

- 格式:ppt

- 大小:5.12 MB

- 文档页数:71

辽宁省城镇体系规划文本(2003~2020年)目录第一章总则第二章社会经济与城镇发展战略第三章城镇体系发展规划第四章城市群(带)发展规划第五章小城镇建设规划第六章生态环境保护规划第七章资源开发规划第八章重大设施建设规划第九章防灾规划第十章与相邻省(区)的协调第十一章实施措施第十二章附则第一章总则第一条为推动辽宁省城镇体系健康发展,带动经济持续稳定地增长和社会全面进步,促进社会、经济、环境协调发展,实现全省国民经济和社会发展计划以及远景发展目标,根据《中华人民共和国城市规划法》第十一条规定,制定《辽宁省城镇体系规划(2003~2020年)》(以下称本规划)。

第二条本规划是指导和调控辽宁省城镇化和城镇体系建设与发展的纲领性文件,内容涵盖全省城镇化和城镇体系发展战略、主要目标、总体布局、分区规划、配套政策措施以及生态环境保护规划、资源开发利用规划、跨地区城镇体系规划、重大区域性基础设施规划。

各市(县)城镇体系规划、各城镇总体规划必须遵守本规划。

第三条本规划范围为辽宁省行政区划范围。

第四条本规划基期为2000年,近期到2005年,中期到2010年,远期到2020年。

第二章社会经济与城镇发展战略第五条社会经济发展战略:以发展为主题,以结构调整为主线,以改革开放和科技进步为动力,以提高人民生活水平为根本出发点,实施科教兴省、对外开放和可持续发展战略,推进经济发展和社会全面进步,保持社会稳定,再造辽宁发展新优势。

近期,老工业基地改造取得基本成效。

2010年,基本建立起比较完善的社会主义市场经济体制,经济增长方式得到根本转变,国内生产总值在2000年的基础上翻一番。

第六条城镇发展战略:优先发展沈阳、大连和沈大高速公路沿线城镇,提升锦州、丹东的区域地位,构筑沈大鞍城市带、辽西城市群、辽东边境城镇群协调发展的城镇空间格局。

2010年沈阳、大连和部分沿海地区基本实现现代化,2020年沈大鞍城市带基本实现现代化。

第七条社会经济发展目标不断优化经济结构,提高经济增长质量和经济效益,努力缩小地区及城乡发展差距,改善人民生活,实现经济和人口、资源、环境协调发展。

城镇规划课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生了解和掌握城镇规划的基本概念、原则与方法,理解城镇规划对于社会发展的重要性。

2. 使学生了解我国城镇化的现状与趋势,认识城镇规划在不同区域的具体应用。

3. 帮助学生掌握城镇规划中涉及的地理、环境、经济、社会等多学科知识,形成综合分析能力。

技能目标:1. 培养学生运用地图、统计图表等工具分析城镇规划问题的能力。

2. 提高学生通过小组合作、讨论、探究等方式解决实际城镇规划问题的能力。

3. 培养学生运用所学知识,为城镇规划提出合理化建议的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对城镇规划的兴趣,激发他们关注社会发展、参与城市规划的热情。

2. 引导学生树立正确的城乡发展观念,认识到城乡规划与环境保护、社会公平等方面的关系。

3. 培养学生的团队合作意识,使他们学会尊重他人意见,善于倾听和表达。

本课程针对初中年级学生,结合学科特点和教学要求,注重理论与实践相结合,旨在培养学生的综合分析能力和实践操作技能。

课程目标具体、可衡量,以便学生和教师能够清晰地了解课程的预期成果,并为后续的教学设计和评估提供依据。

二、教学内容1. 城镇规划基本概念:介绍城镇规划的定义、作用、原则,理解城镇规划的目标和意义。

教材章节:第一章 城镇规划概述2. 城镇化进程与现状:分析我国城镇化的历史、现状与趋势,了解城镇化进程中存在的问题。

教材章节:第二章 城镇化与城镇规划3. 城镇规划方法与工具:学习地图、统计图表等工具在城镇规划中的应用,掌握规划分析的基本方法。

教材章节:第三章 城镇规划方法与工具4. 城镇规划实践案例分析:通过分析国内外典型城镇规划案例,了解规划实践中的成功经验和问题。

教材章节:第四章 城镇规划实践案例分析5. 城镇规划与社会发展:探讨城镇规划与经济、环境、社会等方面的关系,认识规划对社会发展的促进作用。

教材章节:第五章 城镇规划与社会发展6. 城镇规划建议与措施:结合实际情况,提出城镇规划的合理建议和措施,培养学生的实践操作能力。

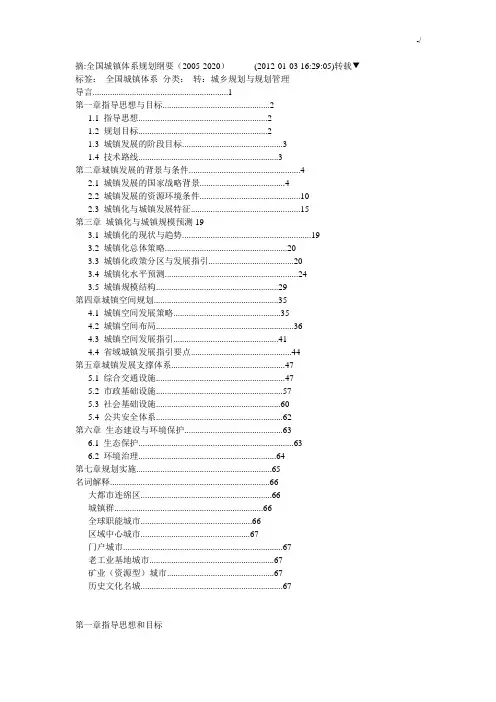

摘:全国城镇体系规划纲要(2005-2020)(2012-01-03 16:29:05)转载▼标签:全国城镇体系分类:转:城乡规划与规划管理导言 (1)第一章指导思想与目标 (2)1.1 指导思想 (2)1.2 规划目标 (2)1.3 城镇发展的阶段目标 (3)1.4 技术路线 (3)第二章城镇发展的背景与条件 (4)2.1 城镇发展的国家战略背景 (4)2.2 城镇发展的资源环境条件 (10)2.3 城镇化与城镇发展特征 (15)第三章城镇化与城镇规模预测193.1 城镇化的现状与趋势 (19)3.2 城镇化总体策略 (20)3.3 城镇化政策分区与发展指引 (20)3.4 城镇化水平预测 (24)3.5 城镇规模结构 (29)第四章城镇空间规划 (35)4.1 城镇空间发展策略 (35)4.2 城镇空间布局 (36)4.3 城镇空间发展指引 (41)4.4 省域城镇发展指引要点 (44)第五章城镇发展支撑体系 (47)5.1 综合交通设施 (47)5.2 市政基础设施 (57)5.3 社会基础设施 (60)5.4 公共安全体系 (62)第六章生态建设与环境保护 (63)6.1 生态保护 (63)6.2 环境治理 (64)第七章规划实施 (65)名词解释 (66)大都市连绵区 (66)城镇群 (66)全球职能城市 (66)区域中心城市 (67)门户城市 (67)老工业基地城市 (67)矿业(资源型)城市 (67)历史文化名城 (67)第一章指导思想和目标1.1 指导思想(1)以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以实现全面小康为目标,落实以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,推动经济持续快速协调健康发展,合理把握城镇化进度,实现健康城镇化;(2)适应建立健全社会主义市场经济的要求,加强中央政府的宏观调控能力,发挥城乡规划对空间资源的宏观调控作用,实现协调发展,努力形成资源节约、环境友好、经济高效、社会和谐的城镇发展新格局;(3)进一步发挥城镇在国民经济和社会发展中的核心作用,发挥城乡规划的社会服务功能,逐步改变城乡二元结构,促进“三农”问题的解决,建设社会主义和谐社会,全面提高城乡人居环境质量;(4)继承与发扬历史文化传统特色,弘扬民族精神,保护好珍贵的自然与人文资源,创造具有中国特色的,融传统与现代于一体的多样化的社会主义城市新文化。

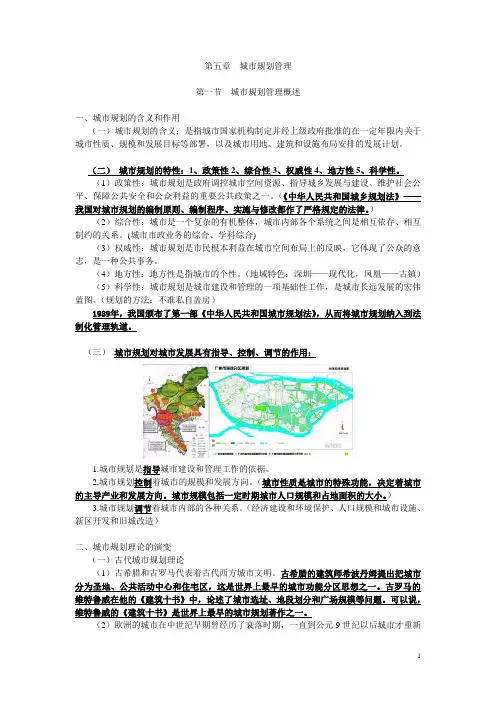

第五章城市规划管理第一节城市规划管理概述一、城市规划的含义和作用(一)城市规划的含义:是指城市国家机构制定并经上级政府批准的在一定年限内关于城市性质、规模和发展目标等部署,以及城市用地、建筑和设施布局安排的发展计划。

(二)城市规划的特性:1、政策性2、综合性3、权威性4、地方性5、科学性。

(1)政策性:城市规划是政府调控城市空间资源、指导城乡发展与建设、维护社会公平、保障公共安全和公众利益的重要公共政策之一。

(《中华人民共和国城乡规划法》——我国对城市规划的编制原则、编制程序、实施与修改都作了严格规定的法律。

)(2)综合性:城市是一个复杂的有机整体,城市内部各个系统之间是相互依存、相互制约的关系。

(城市市政业务的综合、学科综合)(3)权威性:城市规划是市民根本利益在城市空间布局上的反映,它体现了公众的意志,是一种公共事务。

(4)地方性:地方性是指城市的个性。

(地域特色:深圳——现代化,凤凰——古镇)(5)科学性:城市规划是城市建设和管理的一项基础性工作,是城市长远发展的宏伟蓝图。

(规划的方法:不准私自盖房)1989年,我国颁布了第一部《中华人民共和国城市规划法》,从而将城市规划纳入到法制化管理轨道。

(三)城市规划对城市发展具有指导、控制、调节的作用:1.城市规划是指导城市建设和管理工作的依据。

2.城市规划控制着城市的规模和发展方向。

(城市性质是城市的特殊功能,决定着城市的主导产业和发展方向。

城市规模包括一定时期城市人口规模和占地面积的大小。

)3.城市规划调节着城市内部的各种关系。

(经济建设和环境保护、人口规模和城市设施、新区开发和旧城改造)二、城市规划理论的演变(一)古代城市规划理论(1)古希腊和古罗马代表着古代西方城市文明。

古希腊的建筑师希波丹姆提出把城市分为圣地、公共活动中心和住宅区,这是世界上最早的城市功能分区思想之一。

古罗马的维特鲁威在他的《建筑十书》中,论述了城市选址、地段划分和广场规模等问题。

西藏自治区实施《中华人民共和国城市规划法》办法文章属性•【制定机关】西藏自治区人大及其常委会•【公布日期】1992.12.23•【字号】•【施行日期】1993.04.01•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】失效•【主题分类】城乡规划正文西藏自治区实施《中华人民共和国城市规划法》办法(1992年12月23日西藏自治区第五届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过)第一章总则第一条为了科学地制定城镇规划,加强自治区城镇规划管理,保证城镇规划的实施,根据《中华人民共和国城市规划法》第四十五条的规定,结合我区实际,制定本办法。

第二条我区按国家行政建制设立的市、县、镇,制定和实施城镇规划,在城镇规划区内进行建设,必须遵守《中华人民共和国城市规划法》、本办法和《西藏自治区城镇建设管理办法》。

本办法所称城镇规划,是指城镇人民政府为了实现城镇经济和社会发展目标,确定城镇性质、规模和发展方向,合理利用城镇土地,协调城镇空间布局和各项建设所作的综合部署和具体安排。

第三条本办法所称城镇规划区是指城镇市区、近郊区以及城镇行政区域内因城镇建设和发展需要实行规划控制的区域。

市区,是指城镇建成区以及城镇基础设施和公用设施基本覆盖的区域。

近郊区,是指紧靠市区的居民聚居区、蔬菜及主要副食品生产基地、近期城镇建设用地等与市区关系密切的行政区域。

规划控制区,是指城镇建设和发展需要实行规划控制的区域,包括与城镇发展密切相关的水源地、机场、交通枢纽及对外交通沿线地区、电力和通信走廊、无线电收发讯保护区等重要基础设施的控制地段和风景名胜旅游区、历史文化保护区及其他需要实行规划控制的区域。

城镇规划区的具体范围,由各级人民政府在编制、调整、修改城镇总体规划时划定。

未划定或者划定不合理的,应按本办法划定或者重新划定,并报城镇总体规划的审批机关备案。

第四条各级人民政府应当根据批准的城镇规划,确定城镇基础设施和公共设施、建设项目。

城镇规划行政管理部门和其他有关部门,根据基本建设程序和管理权限,统筹安排建设项目,并将其纳入自治区和各级城镇国民经济和社会发展计划,按计划分步实施。

普洱市市域城镇体系规划普洱市市域城镇体系规划规划简介云南省城乡规划设计研究院2008年11⽉前⾔经国务院批准,思茅市于2007年4⽉8⽇更名为普洱市,原来的翠云区更名为思茅区,普洱哈尼族彝族⾃治县更名为宁洱哈尼族彝族⾃治县。

由于普洱市市域城镇体系规划⼯作是以2006年为基期年,规划年从2007年开始,分为近期(2007-2010年)、中期(2011-2015年)、远期(2016-2020年)三个规划期限,因此本次规划根据普洱市更名这⼀变化特点,为体现规划的阶段性和延续性,规划报告中对现状部分(2006年)的城镇名称仍继续采⽤思茅市、普洱哈尼族彝族⾃治县和翠云区,规划部分(2007-2020年)的城镇名称则相应统⼀更改为普洱市、宁洱哈尼族彝族⾃治县和思茅区。

第⼀章城镇体系现状略第⼆章次规划总则第⼀节规划重点⼀、普洱市域城镇体系结构规划⼆、普洱市旅游规划三、普洱市⽣态与环境规划四、普洱市社会服务设施规划五、普洱市基础设施规划第⼆节规划期限与范围⼀、规划期限现状:2006年;近期:2007—2010年;中期:2011-2015年;远期:2016—2020年。

规划⽴⾜现状,着眼于远期发展⽬标,注重近期建设安排,展望2050年的远景设想。

⼆、规划范围规划共涉及全市九县⼀区,45385km2的范围。

第三章社会经济发展战略规划第⼀节国民经济和社会发展主要预期⽬标⼀、经济发展⽔平普洱市各区县国内⽣产总值与三次产业构成(按当年价计算)单位:万元、%第⼆节产业发展规划⼀、普洱市⽀柱产业:(⼀) 林纸浆⼀体化产业(⼆)⽔电产业(三)热区⽣物资源开发创新产业(四) ⽣态⽂化旅游业(五)矿产资源开发业(六)畜牧业⼆、经济区划分根据历史延续、交通联系、资源分布、原有产业基础和⾏政区划等情况,将普洱市经济布局划分为三⼤经济区:东部经济区,集中分布于昆曼公路沿线,包括思茅区、宁洱县、墨江县和江城县三县⼀区。

北部经济区,集中分布于弥宁公路沿线,包括景⾕县、镇沅县和景东县。

摘:全国城镇体系规划纲要(2005-2020)(2012-01-03 16:29:05)▼标签:全国城镇体系分类:转:城乡规划与规划管理导言 (1)第一章指导思想与目标 (2)1.1 指导思想 (2)1.2 规划目标 (2)1.3 城镇发展的阶段目标 (3)1.4 技术路线 (3)第二章城镇发展的背景与条件 (4)2.1 城镇发展的国家战略背景 (4)2.2 城镇发展的资源环境条件 (10)2.3 城镇化与城镇发展特征 (15)第三章城镇化与城镇规模预测193.1 城镇化的现状与趋势 (19)3.2 城镇化总体策略 (20)3.3 城镇化政策分区与发展指引 (20)3.4 城镇化水平预测 (24)3.5 城镇规模结构 (29)第四章城镇空间规划 (35)4.1 城镇空间发展策略 (35)4.2 城镇空间布局 (36)4.3 城镇空间发展指引 (41)4.4 省域城镇发展指引要点 (44)第五章城镇发展支撑体系 (47)5.1 综合交通设施 (47)5.2 市政基础设施 (57)5.3 社会基础设施 (60)5.4 公共安全体系 (62)第六章生态建设与环境保护 (63)6.1 生态保护 (63)6.2 环境治理 (64)第七章规划实施 (65)名词解释 (66)大都市连绵区 (66)城镇群 (66)全球职能城市 (66)区域中心城市 (67)门户城市 (67)老工业基地城市 (67)矿业(资源型)城市 (67)历史文化名城 (67)第一章指导思想和目标1.1 指导思想(1)以理论和“三个代表”重要思想为指导,以实现全面小康为目标,落实以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,推动经济持续快速协调健康发展,合理把握城镇化进度,实现健康城镇化;(2)适应建立健全社会主义市场经济的要求,加强中央政府的宏观调控能力,发挥城乡规划对空间资源的宏观调控作用,实现协调发展,努力形成资源节约、环境友好、经济高效、社会和谐的城镇发展新格局;(3)进一步发挥城镇在国民经济和社会发展中的核心作用,发挥城乡规划的社会服务功能,逐步改变城乡二元结构,促进“三农”问题的解决,建设社会主义和谐社会,全面提高城乡人居环境质量;(4)继承与发扬历史文化传统特色,弘扬民族精神,保护好珍贵的自然与人文资源,创造具有中国特色的,融传统与现代于一体的多样化的社会主义城市新文化。