认清犯罪危害

- 格式:pptx

- 大小:416.15 KB

- 文档页数:6

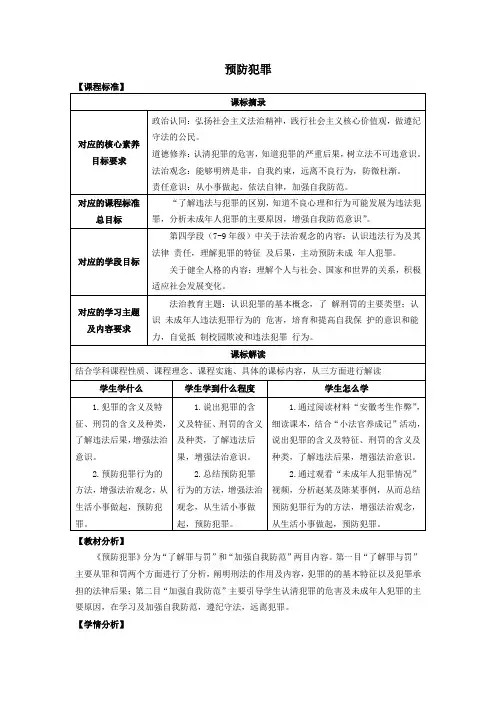

预防犯罪【教材分析】《预防犯罪》分为“了解罪与罚”和“加强自我防范”两目内容。

第一目“了解罪与罚”主要从罪和罚两个方面进行了分析,阐明刑法的作用及内容,犯罪的的基本特征以及犯罪承担的法律后果;第二目“加强自我防范”主要引导学生认清犯罪的危害及未成年人犯罪的主要原因,在学习及加强自我防范,遵纪守法,远离犯罪。

【学情分析】【教学目标】1.通过阅读材料“安徽考生作弊”,细读课本,结合“小法官养成记”活动,说出犯罪的含义及特征、刑罚的含义及种类,说出违法后果,增强法治意识。

2.通过观看“未成年人犯罪情况”视频,分析赵某及陈某事例,从而准确归纳出预防犯罪行为的方法,增强法治观念,从生活小事做起,预防犯罪。

【评价任务】1.阅读材料“安徽考生作弊”,细读课本,结合“小法官养成记”活动,归纳犯罪的含义及特征、刑罚的含义及种类。

(指向学习目标1)2.观看“未成年人犯罪情况”视频,分析赵某及陈某事例,从而总结预防犯罪行为的方法。

(指向学习目标 2)【课程资源】假期公共场所实践,课本【教学过程】外两个“朋友”竟拦路抢劫,在短短的几天内就作案三起,最终因抢劫罪被判刑。

思考:同学们分析一下,陈某是如何走上犯罪道路的?(检测目标 2)活动三:观看“未成年人犯罪情况”视频。

思考:视频给你什么启示?(指向学习目标 2)课堂小节我学会了……我懂得了……我需要提高……板书设计当堂小测1.下列选项中劝诫我们杜绝不良行为,预防违法犯罪的是()A. 良药苦口利于病,忠言逆耳利于行B. 罪孽本自微小始,陷身囹圄悔方迟C. 良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒D. 以责人之心责己,以恕己之心恕人2.如图思维导图中的①和②依次应填入的内容是()A. 违法、严重社会危害性B. 严重违法行为、社会危害性C. 犯罪、社会危害性D. 刑事违法行为、严重社会危害性3.读材料,回答下列问题:中学生陈某,原本是一个品学兼优的好学生,自从结识了社会上一帮游手好闲的“朋友”后,逐渐无心学习,不完成作业,经常旷课。

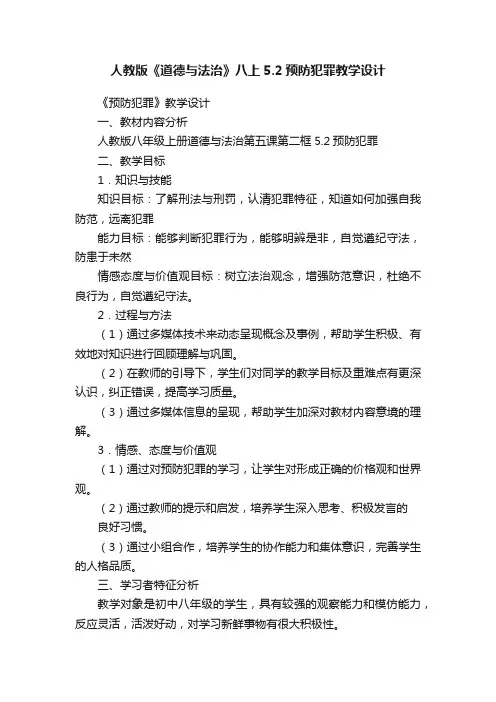

人教版《道德与法治》八上5.2预防犯罪教学设计《预防犯罪》教学设计一、教材内容分析人教版八年级上册道德与法治第五课第二框5.2预防犯罪二、教学目标1.知识与技能知识目标:了解刑法与刑罚,认清犯罪特征,知道如何加强自我防范,远离犯罪能力目标:能够判断犯罪行为,能够明辨是非,自觉遵纪守法,防患于未然情感态度与价值观目标:树立法治观念,增强防范意识,杜绝不良行为,自觉遵纪守法。

2.过程与方法(1)通过多媒体技术来动态呈现概念及事例,帮助学生积极、有效地对知识进行回顾理解与巩固。

(2)在教师的引导下,学生们对同学的教学目标及重难点有更深认识,纠正错误,提高学习质量。

(3)通过多媒体信息的呈现,帮助学生加深对教材内容意境的理解。

3.情感、态度与价值观(1)通过对预防犯罪的学习,让学生对形成正确的价格观和世界观。

(2)通过教师的提示和启发,培养学生深入思考、积极发言的良好习惯。

(3)通过小组合作,培养学生的协作能力和集体意识,完善学生的人格品质。

三、学习者特征分析教学对象是初中八年级的学生,具有较强的观察能力和模仿能力,反应灵活,活泼好动,对学习新鲜事物有很大积极性。

四、教学策略选择与设计对初中八年有学生教学,其目的是培养学生的观察能力、表达能力、想象能力和良好的学习习惯,因此采用如下的教学方法和手段:1、教学方法:观察发现、启发引导、相互讨论的教学方法。

启发、引导学生认真观察,并对学生的思维进行调控,帮助学生整理并完整表达个人的思想;提供给学生交流的机会,让学生在讨论中对相互启发,开阔视野,加深理解;引导学生进行小组学习,培养其协作学习的意识和能力。

2、教学手段:将多媒体技术和传统的教学手段相结合。

其目的是充分发挥各种媒体的特长,在优化组合的基础上,提高教学效率,改善教学效果。

五、教学环境及资源准备搜集有关犯罪的事例及图片,制作多媒体课件。

六、教学过程创设情境,引入课题出示盗窃罪,生产销售伪劣产品罪,非法拘禁罪图片及刑法条文。

认罪服法教育【课目】认罪服法教育【目的】通过认罪服法教育,使社区服刑人员认清犯罪危害,深挖犯罪根源,自觉做到认罪服法,积极接受社区矫正。

【内容】一、认罪服法教育的意义二、认罪服法概述三、不认罪服法的主要表现四、承认犯罪事实五、服从法院判决六、认清犯罪危害七、剖析犯罪原因八、积极接受社区矫正九、争取光明前途【时间】集中教育时间【地点】社区矫正办公室【方法】集中授课与相互讨论【要求】一、端正态度,认真接受认罪服法教育;二、联系实际,认真解决思想问题;三、落实行动,积极接受矫正。

【一】认罪服法教育的意义一个人实施了犯罪行为,必然要受到国家的刑事制裁一一刑罚。

一旦被判处刑罚,其法律地位必然会发生重大变化,如何接受惩罚和改造,是每个社区服刑人员都必须面临的现实问题。

认罪服法教育是社区矫正办公室对社区服刑人员实施矫正工作的重要内容和必然要求,认罪服法则是社区服刑人员接受矫正,争取早日获得新生的前提和基础。

然而,什么是认罪服法,为什么要认罪服法,怎样做到认罪服法,有些罪犯心中还存在迷惑,认识不清楚,甚至有错误的思想和行为。

因此,对社区服刑员进行系统的认罪服法教育,使其对上述问题有个全面、正确的认识,能够促使其充分认识认罪服法的重要意义,掌握认罪服法的内容和要求,从而做到严格要求自己,真诚认罪服法,积极接受矫正,转变思想观念,矫正行为恶习,加快回归社会的步伐,争取早日重返社会.〖一〗认罪服法教育,是法律、法规对社区服刑人员进行改造的一项基本要求。

我国是社会主义国家,“依法治国"是我国的基本方略.要实现“依法治国"的目标,必须通过广泛开展全民法律素质教育来提高全社会公民的法律意识。

社区服刑人员也是公民,更必须接受法制教育.认罪服法教育是社区服刑人员在特定环境下接受法制教育的具体体现,是适应社会发展的必然要求。

〖二〗认罪服法教育,是提高社区服刑人员思想认识,端正矫正态度,促使社区服刑人员知罪、认罪、悔罪的重要措施。

《预防犯罪》教案一、核心素养目标政治认同:1.引导学生认识到刑法是维护社会秩序和国家利益的重要工具,增强对我国法律制度的认同感。

2.让学生理解犯罪行为对社会稳定和人民幸福的危害,从而认同国家打击犯罪、维护社会和谐的政策和行动。

健全人格:3.培养学生的自律意识和自我约束能力,使其能够自觉抵制不良诱惑,避免走上犯罪道路。

4.通过对犯罪案例的分析,帮助学生树立正确的价值观和道德观,培养他们的社会责任感和正义感。

责任意识:5.使学生明确自己在预防犯罪中的责任,不仅要做到自身不犯罪,还要积极参与社会预防犯罪的工作。

6.鼓励学生向身边的人宣传预防犯罪的知识,提高整个社会的法律意识和预防犯罪能力。

二、教学重点难点重点:1. 犯罪的基本特征学生需要深入理解犯罪具有严重社会危害性、刑事违法性和应受刑罚处罚性这三个基本特征。

通过案例分析和对比,让学生能够准确判断哪些行为构成犯罪。

2. 预防犯罪的重要性及措施让学生认识到预防犯罪对于个人、家庭、社会和国家的重要意义,并掌握预防犯罪的具体措施,如增强法治观念、认清犯罪危害、杜绝不良行为等。

难点:1. 如何引导学生深入理解犯罪的危害性通过多种教学方法,帮助学生从不同角度认识犯罪对个人身心、家庭关系、社会稳定和国家利益造成的严重损害,使他们能够真正体会到犯罪的严重性。

2. 如何树立学生预防犯罪的意识在教学过程中,要注重培养学生的预防犯罪意识,让他们将预防犯罪的理念内化为自身的行为准则,而不仅仅是表面上的了解。

三、教学过程(一)导入新课1.讲述一个青少年因沉迷网络游戏缺钱而盗窃他人财物的案例。

提问学生:这个青少年的行为正确吗?他可能会面临什么样的后果?通过这个案例,引导学生思考犯罪行为的性质和影响。

在这个案例中,青少年的行为是不正确的,是盗窃行为。

他可能面临法律的制裁,如被判处有期徒刑、罚款等,同时还会对自己的声誉和未来发展造成负面影响,给家庭带来痛苦和损失。

2.展示一些关于犯罪对社会造成危害的图片,如犯罪现场的混乱、受害者的痛苦表情等。

《预防犯罪》教学设计一、课题名称《预防犯罪》二、课程课时2课时三、教材内容分析“预防犯罪”是初中道德与法治八年级统编版教材中的重要内容。

这一章节主要从了解罪与罚、加强自我防范两个方面进行阐述。

教材首先介绍了犯罪的含义、基本特征以及刑罚的种类。

通过具体案例,让学生理解犯罪行为的严重社会危害性、刑事违法性和应受刑罚处罚性。

接着,教材强调了预防犯罪的重要性,引导学生从认清犯罪危害、杜绝不良行为、增强法治观念等方面加强自我防范。

四、核心素养目标1.政治认同素养引导学生认同国家的法律制度,增强对社会主义法治国家的信心。

培养学生树立正确的国家观、法治观,自觉维护国家法律的权威。

2.道德修养素养帮助学生提高道德素质,明确法律与道德的关系,做到既遵守法律又遵守道德规范。

引导学生树立正确的是非观念,自觉抵制不良行为,维护良好的社会秩序。

3.法治观念素养使学生了解法律的基本知识,明确犯罪的后果,增强法律意识。

培养学生学会运用法律思维分析问题、解决问题,依法维护自己的合法权益。

4.健全人格素养引导学生正确认识自己的行为,培养自律能力和责任感,避免违法犯罪。

帮助学生在面对不良诱惑和违法犯罪行为时,保持冷静和理智,做出正确的选择。

5.责任意识素养培养学生的社会责任感,认识到自己作为社会成员的法律责任和义务。

引导学生积极参与法治宣传和社会实践活动,为建设法治社会贡献力量。

五、教学重点、难点1.教学重点犯罪的基本特征。

加强自我防范的方法。

2.教学难点如何引导学生在实际生活中增强法治观念,杜绝不良行为。

培养学生在面对不良诱惑时的自我控制能力。

六、课的类型及主要教学方法1.课的类型:新授课2.主要教学方法案例分析法:通过具体的案例分析,引导学生理解犯罪的含义和特征,提高学生分析问题和解决问题的能力。

小组讨论法:组织学生进行小组讨论,交流对预防犯罪的看法和感受,培养学生的合作精神和思维能力。

情境教学法:创设生动的情境,让学生在情境中体验犯罪的危害和预防犯罪的重要性,增强学生的学习兴趣和参与度。

第二单元遵守社会规则第五课做守法的公民第2课时预防犯罪一、教学目标:知识与能力:犯罪的基本特征;知道犯罪的危害和后果;过程与方法:学会依靠社会、学校、家庭的帮助,矫正不良行为。

逐步形成自我控制、约束自己不良行为的能力。

情感、态度与价值观:了解犯罪的基本特征及刑罚的种类。

知道犯罪的危害性,懂得不良行为和严重不良行为可能发展为违法犯罪。

二、教学重难点:重点:认清犯罪的危害,加强自我防范。

难点:加强自我防范,预防犯罪。

三、教学方法:多媒体教学法、小组合作学习、讲授法四、教学过程:(一)、导入新课图片一属于盗窃罪。

我国刑法第二百六十五条规定,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

图片二属于生产、销售伪劣产品罪。

我国刑法第一百四十条规定,生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的,处七年以上有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。

图片三属于非法拘禁罪。

我国刑法第二百三十八条规定,非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。

犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。

《预防犯罪》教学设计1.【教材分析】《预防犯罪》是人教版《道德与法治》八年级上册第二单元《遵守社会规则》第五课《做守法的公民》的第二框,本课主要包括两目,第一目是“了解罪与罚”:第二目是“加强自我防范”,是继第一框法不可违之后对犯罪行为的剖析,要求学生了解刑法的作用及内容、刑罚的含义和种类、犯罪的含义和特征,懂得怎样加强自我防范、预防犯罪。

2.【学情分析】八年级学生的理性思维有了进一步的发展,对人对事都形成了初步的认识。

另一方面,青少年社会经验较浅,情绪不稳定,做事容易冲动,易受环境影响,如果缺乏相关法律知识的了解,对生活中的小问题不够重视,易造成犯罪行为的发生。

部分学生对法律存在认识上和态度上的偏差,比如误认为未成年人犯罪行为不受法律制裁,片面认为违法犯罪的成本不高等,因此本课时通过“帮信罪”(帮助信息网络犯罪活动罪)这一极易发生在学生群体中的犯罪行为进行剖析,使学生认识到犯罪行为离自己生活并不遥远,要加强自我防范,预防犯罪。

3.【教学目标】道德修养:通过体悟从不良行为发展为“帮信罪”的事例,理解犯罪和不良行为之间没有不可逾越的鸿沟,能够明辨是非,自我约束,远离不良行为。

法治观念:通过“帮信罪”分析刑法、刑罚、犯罪的含义,认清犯罪危害,知道犯罪的严重后果,增强法治观念。

责任意识:通过远离“帮信罪”的分析,明确应从小事做起,依法自律,加强自我防范。

4.【教学重难点】教学重点:犯罪的特征教学难点:加强自我防范,远离违法犯罪;犯罪的特征5.【教学方法】案例分析法;合作探究法;启发法;多媒体教学法6.【设计思路】本课设计以“帮信罪”(帮助信息网络犯罪活动罪)为主线贯穿全课,(这个罪名可能有的老师和学生会陌生,它是2015年刑法新增的内容,2022年它是继危险驾驶罪、盗窃罪之后,各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名,而且越来越多发于在校学生之间。

)导入设置了一个灵魂拷问:如果有人告诉你有偿使用你的闲置电话卡、银行卡,一张500元报酬,一手交卡,一手交钱!你答不答应?进而说明如果答应就可能使涉及帮信罪,点题预防犯罪;第一框了解罪与罚:主要讲解刑法、刑罚和犯罪,设置三个环节以案释法——以案辨罪——以案懂罚,通过帮信罪的案例引导学生进行理解,犯罪的特征和刑罚的种类是该框题中的一个重难点,要学会区分;第二框加强自我防范从帮信罪越来越多发于年轻群体,甚至多发于未成年人中入手,引导学生分析其原因,写出远离帮信罪倡议书,明确该如何加强自我防范,预防犯罪。

第五课第2框预防犯罪知识点一了解罪与罚1.刑法的含义刑法是惩治犯罪、保护国家和人民利益的有力武器。

它明确规定了什么行为是犯罪,以及对犯罪应当判处什么样的刑罚。

2.犯罪的含义和特征根据刑法规定,犯罪是具有严重社会危害性、触犯了刑法、应当受到刑罚处罚的行为。

严重社会危害性、刑事违法性和应受刑罚处罚性是犯罪的三个基本特征。

3.犯罪必受刑罚处罚(1)法网恢恢,疏而不漏。

任何人的犯罪行为都应当受到法律的制裁。

犯罪的法律后果是刑罚。

(2)刑罚的含义刑罚又称为刑事处罚、刑事处分,是指审判机关依法对犯罪分子适用的最严厉的强制性法律制裁方法,以限制或剥夺犯罪人权益为主要内容。

(3)刑罚的分类根据我国刑法的规定,刑罚分为主刑和附加刑两大类。

知识点二加强自我防范1.认清犯罪危害,远离犯罪犯罪是我们成长道路上最凶险的陷阱。

尽管法律规定人到了一定年龄实行严重危害社会行为才可能构成犯罪,但并不意味着我们年龄小实施犯罪行为也不要紧。

我们作为社会成员,要珍惜美好生活,认清犯罪危害,远离犯罪。

2.杜绝不良行为预防犯罪,需要我们杜绝不良行为。

我国预防未成年人犯罪法对未成年人不良行为的预防、严重不良行为的矫治作了明确的规定,给我们划清了是非的界限,标示了生活中的“雷区”。

3.增强法治观念,依法自律生活在法治社会,我们应增强法治观念,依法自律,做一个自觉守法的人。

我们要从小事做起,避免沾染不良习气,自觉遵纪守法,防患于未然。

出题点一犯罪的基本特征【例1】甘肃省兰州市中级人民法院对甘肃某公司非法集资案作出一审判决,其中被告人于某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

这样判决是因为于某的行为()①违反了民法②触犯了刑法③具有较小社会危害性④具有严重社会危害性A.①②B.①④C.②③D.②④【剖析】本题考查对犯罪的基本特征的认识。

题干中于某受到严厉的刑罚处罚,说明其行为触犯了刑法,具有严重社会危害性,②④符合题意;①③不符合题意,排除。

第五课做守法的公民第2课时预防犯罪1.知识目标:了解犯罪的基本特征;知道犯罪的危害和后果。

2.能力目标:学会依靠社会、学校、家庭的帮助,矫正不良行为。

3.情感、态度与价值观目标:加强自身修养,增强法治观念,防微杜渐。

1.重点:认清犯罪的危害,加强自我防范。

2.难点:加强自我防范。

一、导入新课(播放电影《少年犯》主题歌——心声)师:同学们,这首歌是那些来自高墙内的少年犯发自肺腑的血泪之声,唱出了他们的忏悔之情。

为了我们的母亲不用“泪水染白发”,为了我们不至于“跌入激流”而“不能自拔”,我们要牢记:违法犯罪,必受惩罚。

这就是这节课我们共同探讨的课题。

设计意图:以歌曲导入,能够营造犯罪后悔恨当初的氛围,从而引出“犯罪必然受到惩罚”这一主题。

二、探究新课活动一:读案例,想问题2016年以来,全国公安机关以维护广大人民群众和各类市场主体合法权益为导向,相继组织开展了打击地下钱庄、证券期货、新型网络传销,以及假币、银行卡网上非法买卖、虚开和骗税犯罪等一系列专项行动,共破获各类经济犯罪案件16.8万起,挽回经济损失356亿元,为维护市场经济秩序,促进社会公平正义做出了积极贡献。

思考:为什么要打击违法犯罪?学生讨论交流。

【教师小结】坚决打击严重危害国家、社会和人民利益的犯罪行为,是维护社会稳定,保证人民安居乐业的需要;尊重和保护人权,在法治框架下行使司法权力,是创造以法治文明为核心的政治文明的内在要求,是促进社会和谐健康发展的重要保障。

总之,打击违法犯罪的主要原因是犯罪具有严重社会危害性,扰乱国家税收秩序;假冒伪劣犯罪多发,妨碍国家创新发展战略的实施,危害消费者合法权益。

【出示投影】刑法的作用和内容刑法是惩治犯罪、保护国家和人民利益的有力武器。

它明确规定了什么行为是犯罪,以及对犯罪应当判处什么样的刑罚。

设计意图:引导学生认识违法犯罪的危害,并讲解刑法的作用和内容。

活动二:析案例,理知识案例一:甘肃针对高科技作弊特点打击“助考”高考犯罪近年来,有个别考生、家长心存侥幸、投机取巧、铤而走险违规舞弊,不仅离弦走板、欺世罔俗、声誉俱毁,而且严重破坏了公平公正的考试生态,特别是通过手机等通信工具进行高科技作弊的行为对考试安全造成了极其恶劣的影响。