第七章:传质与分离过程概论分析

- 格式:ppt

- 大小:391.50 KB

- 文档页数:13

第七章传质与分离过程概论1.在吸收塔中用水吸收混于空气中的氨。

已知入塔混合气中氨含量为 5.5%(质量分数,下同),吸收后出塔气体中氨含量为0.2%,试计算进、出塔气体中氨的摩尔比、。

解:先计算进、出塔气体中氨的摩尔分数和。

进、出塔气体中氨的摩尔比、为由计算可知,当混合物中某组分的摩尔分数很小时,摩尔比近似等于摩尔分数。

2. 试证明由组分A和B组成的双组分混合物系统,下列关系式成立:(1)(2)解:(1)由于故(2)故3. 在直径为0.012 m、长度为0.35 m的圆管中,CO气体通过N2进行稳态分子扩散。

管内N2的温度为373 K,总压为101.3 kPa,管两端CO的分压分别为70.0 kPa和7.0 kPa,试计算CO的扩散通量。

解:设 A-CO; B-N2查附录一得4. 在总压为101.3 kPa,温度为273 K下,组分A自气相主体通过厚度为0.015 m的气膜扩散到催化剂表面,发生瞬态化学反应。

生成的气体B离开催化剂表面通过气膜向气相主体扩散。

已知气膜的气相主体一侧组分A的分压为22.5 kPa,组分A在组分B中的扩散系数为1.85×10-5 m2/s。

试计算组分A和组分B的传质通量和。

解:由化学计量式可得代入式(7-25),得分离变量,并积分得5. 在温度为278 K的条件下,令某有机溶剂与氨水接触,该有机溶剂与水不互溶。

氨自水相向有机相扩散。

在两相界面处,水相中的氨维持平衡组成,其值为0.022(摩尔分数,下同),该处溶液的密度为998.2 kg/m3;在离界面5 mm的水相中,氨的组成为0.085,该处溶液的密度为997.0 kg/m3。

278 K时氨在水中的扩散系数为1.24×10–9 m2/s。

试计算稳态扩散下氨的传质通量。

解:设 A-NH3;B-H2O离界面5 mm处为点1、两相界面处为点2,则氨的摩尔分数为,点1、点2处溶液的平均摩尔质量为溶液的平均总物质的量浓度为故氨的摩尔通量为6. 试用式(7-41)估算在105.5 kPa、288 K条件下,氢气(A)在甲烷(B)中的扩散系数。

第七章 传质与分离过程概论1.在吸收塔中用水吸收混于空气中的氨。

已知入塔混合气中氨含量为 5.5%(质量分数,下同),吸收后出塔气体中氨含量为0.2%,试计算进、出塔气体中氨的摩尔比 Y 1 、Y 2。

解:先计算进、出塔气体中氨的摩尔分数y 1 和 y 2 。

y 1 0.055 /170.09030.055 /17 0.945 / 29y 20.002 /170.00340.002 /17 0.998 / 29进、出塔气体中氨的摩尔比Y 1、 Y 2 为Y 10.09030.09931 0.0903 Y 20.00340.003410.0034由计算可知,当混合物中某组分的摩尔分数很小时,摩尔比近似等于摩尔分数。

2. 试证明由组分 A 和 B 组成的双组分混合物系统,下列关系式成立:(1)dwA M A MB dx A2( x A M A x B M B )( 2)dxAdw Aw Aw B 2M A M B ()M AM B解:( 1) wAM AxAM A xAx A M A x B M Bx A M A(1 x A ) M BdwM A ( x A M A x B M B ) x A M A ( M AM B )M A M B ( x A x B )A dx( x A M Ax B M 2( x A M A x B M 2AB)B)由于 x A故dw A( 2) x Ax B 1M A M B dx A(x A M A x B M 2B)w AM Aw A w B M AM B1w Aw B)w A1 1(w A w B ) 1dx(()M MM A M AM BM A M A M BAA B dw A (wAw B )2(wAw B )2M AM B M A M B 1wA wB ) 2M A M B (M A M B 故dx Adw Aw Aw B2M A M B ()M A M B3. 在直径为 0.012 m 、长度为 0.35 m 的圆管中, CO 气体通过 N 2 进行稳态分子扩散。

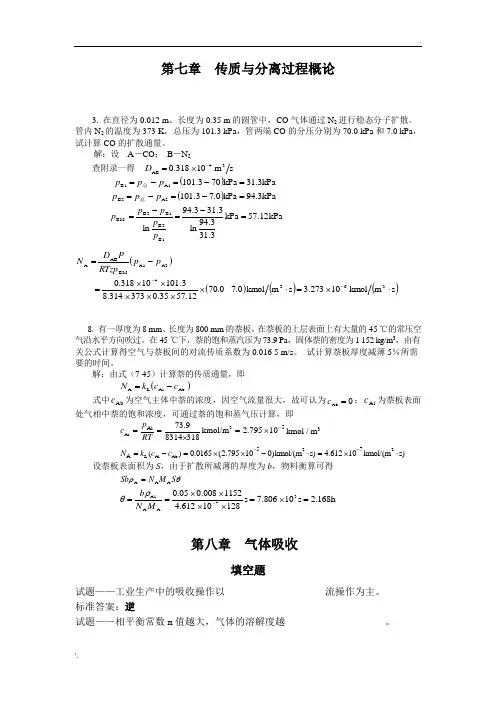

第七章 传质与分离过程概论3. 在直径为0.012 m 、长度为0.35 m 的圆管中,CO 气体通过N 2进行稳态分子扩散。

管内N 2的温度为373 K ,总压为101.3 kPa ,管两端CO 的分压分别为70.0 kPa 和7.0 kPa ,试计算CO 的扩散通量。

解:设 A -CO ; B -N 2 查附录一得 s m 10318.024AB -⨯=D()31.3kPa kPa 703.101A1B1=-=-=p p p 总().3kPa 49kPa 0.73.101A2B2=-=-=p p p 总kPa 12.57kPa 3.313.94ln 3.313.94lnB1B2B1B2 BM =-=-=p p p p p8. 有一厚度为8 mm 、长度为800 mm 的萘板。

在萘板的上层表面上有大量的45 ℃的常压空气沿水平方向吹过。

在45 ℃下,萘的饱和蒸汽压为73.9 Pa ,固体萘的密度为1 152 kg/m 3,由有关公式计算得空气与萘板间的对流传质系数为0.016 5 m/s 。

试计算萘板厚度减薄5%所需要的时间。

解:由式(7-45)计算萘的传质通量,即() Ab Ai L A c c k N -= 式中Ab c 为空气主体中萘的浓度,因空气流量很大,故可认为0Ab =c ;Ai c 为萘板表面 处气相中萘的饱和浓度,可通过萘的饱和蒸气压计算,即3Ai 5Ai 73.9kmol/m 2.795108314318p c RT -===⨯⨯kmol / m 322L Ai Ab 57A ()0.0165(2.795100)kmol/(m s) 4.61210kmol/(m s)N k c c --=-=⨯⨯-⋅=⨯⋅设萘板表面积为S ,由于扩散所减薄的厚度为b ,物料衡算可得A A A Sb N M S ρθ=2.168h s 10806.7s 12810612.41152008.005.037A A A1=⨯=⨯⨯⨯⨯==-M N b ρθ第八章 气体吸收填空题试题——工业生产中的吸收操作以 流操作为主。

传质与分离实验报告本实验旨在通过传质与分离实验探究物质的传质机制和分离方法,进一步理解与应用物质的传质与分离原理。

实验原理:物质的传质是指不同物质之间通过各种传质方式的传递与交换。

物质的传质机制主要有扩散、渗透、溶解等。

分离方法则是通过物质的性质和传质机制的特点来进行分离与纯化。

本实验主要涉及扩散、渗透与色谱法。

实验操作:1. 扩散实验:实验装置为两个相邻的詹井玻璃U型管,中间隔以一片指示纸,两管分别装有水和蓝色墨水。

观察一段时间后,发现蓝色墨水开始扩散至水中,指示纸上出现颜色变化,证明发生了物质的扩散传质。

2. 渗透实验:使用黄砂饼干来模拟半透膜,将其分别放置于盛有浓盐水和纯净水的容器中。

观察一定时间后,发现黄砂饼干与浓盐水接触的一侧颜色变深,说明盐水向饼干内部渗透,发生了物质的渗透传质。

3. 色谱法实验:实验装置为一条有孔纸带,带有不同颜色的标记点。

将纸带端部浸入水中,观察颜色标记点的运动情况。

结果发现,不同颜色的点随纸带上行的速度不同,证明了物质的分离。

实验结果与分析:通过扩散实验,我们可以观察到墨水的扩散。

扩散是一种物质从高浓度到低浓度自发传播的过程,是一种无机能消耗的传质方式。

这说明了扩散是由于分子自身的热运动造成的,分子的移动趋向于平衡浓度。

通过渗透实验,我们可以观察到盐溶液向黄砂饼干内部渗透,这是由于溶液的浓度不同所致,盐溶液中的水分子会向浓度较高的溶液扩散,从而发生渗透传质。

这一实验结果说明了渗透是液体之间或液体与固体之间的传质方式。

通过色谱法实验,我们可以观察到色谱纸上不同颜色点的迁移速度不同,从而实现了对颜色的分离。

色谱法是一种重要的物质分离技术,其原理是通过物质在固相与流动相之间不同的相互作用力,使得不同物质在色谱柱中的速度不同,从而实现物质的分离纯化。

结论:通过本次实验,我们进一步了解了物质的传质与分离机制和应用。

扩散、渗透和色谱法等传质与分离方法的应用广泛且重要。

在实际应用中,我们可以根据物质的传质特性和分离需求来选择合适的传质与分离方法,以实现纯化、提纯等目的。

名词解释传质分离过程

传质分离过程是一种通过物质传递来分离混合物的技术。

在传质分离过程中,混合物中的不同组分会通过直接接触或化学反应的方式被传递到另一侧,从而实现混合物的分离。

传质分离过程可以应用于多种领域,例如化学、生物、石油和化工等。

在化学和生物领域中,传质分离过程通常用于分离样品中的不同分子或细胞。

在石油和化工领域中,传质分离过程则被用于分离液态混合物,例如石油馏分和化工原料。

传质分离过程的主要优点是高效、快速和分离度高。

与其他分离技术相比,传质分离过程不需要使用化学剂或加热/冷却等措施,因此具有更高的分离效率。

此外,传质分离过程还可以在常温和常压下进行,因此不需要大量的能量和设备成本。

不过,传质分离过程也存在一些缺点,例如需要较长的处理时间、对设备材料有较高的要求、容易受到外界环境的影响等。

因此,在选择传质分离过程时,需要根据具体情况综合考虑。

化工传质与分离过程范文模板及概述1. 引言1.1 概述化工传质与分离过程是化学工程领域一个重要的研究方向。

传质作为化工过程中物质转移的基本现象,对于提高反应效率,优化分离过程以及实现工业生产具有至关重要的作用。

分离过程则是指将混合物中的不同组分分离出来的一系列工艺和技术手段。

本文将结合传质基础知识,探讨传质在分离过程中的作用以及分离过程对传质性能的影响,并进一步探讨如何优化实际分离过程以提高效率。

1.2 文章结构本文总共包括五个主要部分:引言、传质基础、分离过程概述、传质与分离过程的关系和结论。

在引言部分,我们首先概述了化工传质与分离过程的研究背景和意义,并介绍了本文所涵盖的内容。

之后,文章将详细阐述传质基础知识,包括传质定义、传质机制和传质模型。

接着,在第三部分中,我们会对各种常见的分离过程进行概述,包括定义、分类和应用领域。

第四部分将重点讨论传质在分离过程中的作用以及分离过程对传质性能的影响,并探讨如何通过优化过程来提高效率。

最后,在结论部分,我们将总结文章的主要观点和要点,并展望未来发展方向。

1.3 目的本文的目的是介绍化工传质与分离过程的基础知识和关系,并探讨如何通过优化分离过程来提高传质性能。

通过深入了解传质基础知识和各种常见的分离过程,读者可以更好地理解传质在实际工程中的应用。

此外,本文还旨在为相关领域研究者提供一个全面而清晰的概述,帮助他们在自己的研究项目中更好地设计和优化分离过程。

2. 传质基础2.1 传质定义传质是指在不同相的两个物质之间发生物质或能量交换的过程。

在化工领域中,传质通常涉及物质的扩散、溶解和析出等过程。

2.2 传质机制传质机制是指描述物质在不同相之间传递的方式和规律。

主要有以下几种传质机制:2.2.1 扩散扩散是指物质由浓度高的区域向浓度低的区域自发移动的过程。

根据扩散介质的性质,可以分为气体扩散、液体扩散和固体扩散三种形式。

2.2.2 对流对流是指由于流体的运动而导致物质传递的过程。

第7章传质与分离过程概论

一、选择题

根据双模理论,当被吸收组分在液体中溶解度很小时,已液相浓度表示的总传质系数()。

A.大于气相分传质系数;

B.近似等于液相分传质系数;

C.小于气相分传质系数;

D.近似等于气相分传质系数。

【答案】B

【解析】溶解度很小时,为液膜控制。

二、简答题

双膜论的主要论点有哪些?并指出官的优点和不足之处。

答:主要论点:

(1)相互接触的气液两相流体间存在着稳定的相界面,相界面两侧分别各有一个稳定的气膜和液膜,吸收质以分子扩散的方式通过此两膜;

(2)在两膜层以外的气液两相主体中,由于流体的充分湍动,吸收质的浓度基本上是均匀的、全部浓度变化集中在两膜层中,即阻力集中在两膜层内:

(3)在相界面处,气液两相达到平衡,即界面上没有阻力。

实验证明,在气速较低时,用双膜理论解释吸收过程是符合实际情况的,即提高速度,

可增大吸收率已为实践所证实。

根据这一理论的基本概念所确定的吸收速率关系,至今仍是填料吸收塔设计计算的主要依据。

界面更新对吸收过程是一重要影响因素,双模论对于这种情况并无考虑进去,这是它的局限性。

但当速度较高时,气液两相界面就处于不断更新的状态,并不存在稳定的气膜和液膜,。

化工传质与分离过程化工传质与分离过程指的是在化工行业中,通过传质过程和分离过程实现物质的转移和分离操作。

传质过程是指物质在不同相(包括气相、液相和固相)之间的传递过程,分离过程则是将混合物中的不同组分进行分离的过程。

本文将对传质与分离过程的基本原理以及常用的传质与分离技术进行详细介绍。

一、传质过程传质过程主要包括质量传递和能量传递两个方面,其中质量传递是指物质在不同相之间的传递过程,能量传递是指通过传质过程实现能量的转移。

传质过程的基本原理为溶质在物理力场的作用下从高浓度处向低浓度处传递,经典的传质过程有扩散、对流和反应等。

1.扩散:扩散是指溶质由高浓度处向低浓度处自发传递的过程,其主要原理是在浓差梯度作用下,溶质由高浓度区域经过空间的携带和碰撞,向低浓度区域移动,直到达到平衡。

扩散过程可以分为分子扩散、界面扩散和体扩散等。

2.对流:对流是指溶质在流体介质中由于流场的存在而引起的传递过程。

对流传质主要分为强迫对流和自然对流两种类型。

强迫对流是通过外加的外力使得流体产生不均匀速度场,从而引起的传质;自然对流则是由于温度和密度的差异,引起流体的密度变化,进而形成流体的自然循环。

3.反应:反应传质是指传质过程中 beginspace 同时 Beginspace 进行化学反应的传质过程。

在反应传质过程中,溶质通过扩散或对流到达反应界面,参与反应之后再分散到溶液中。

传质过程的研究对于理解物质转移和分离过程的机理、改进传质分离过程的性能和优化操作条件具有重要的意义。

二、分离过程分离过程是指将混合物中的不同组分分离出来的操作过程,常用的分离技术有凝固、蒸馏、萃取、吸附和膜分离等。

以下将详细介绍其中的几种分离技术。

1.凝固:凝固是指物质由液体状态转变为固体状态的过程。

这种分离方法常用于分离固体颗粒和溶液之间的混合物,通过凝固可以将溶液中的固体颗粒分离出来。

2.蒸馏:蒸馏是一种利用物质的沸点差异进行分离的方法。

通过加热混合液体,使其中沸点较低的组分先从液体中蒸发出来,然后再冷凝成液体,从而实现分离不同沸点组分的目的。