海河,地表,地下资料分析

- 格式:docx

- 大小:15.25 KB

- 文档页数:5

天津市考研地理学常见地貌要素整理地貌是地球表面上的地形景观,是由各种地貌要素相互作用、相互结合而形成的。

在地理学考研中,对于天津市的地貌要素有着特殊的研究意义。

本文将对天津市考研地理学常见地貌要素进行整理,包括流水、湿地、丘陵、湖泊和河流。

一、流水流水是地表的主要地貌要素之一,也是天津市考研地理学常见的地貌要素之一。

天津市地处渤海湾沿岸,拥有丰富的水域资源。

流水包括河流和小溪,其中津浦运河是天津市最重要的河流之一。

津浦运河贯穿天津市区,是天津的母亲河,也是天津市文化与历史的重要象征之一。

二、湿地湿地是指地表水体与陆地相交的区域,也是地球上重要的生态系统。

天津市拥有较多的湿地资源,其中最著名的是天津滨海国家级自然保护区。

该保护区位于天津市蓟州区和静海区,是候鸟迁徙的重要驿站,也是天津市的生态旅游景区之一。

三、丘陵丘陵是指地表地形起伏较大,但比山地更低的地区。

天津市位于华北平原东北部的山丘区,境内分布着众多的丘陵地貌。

其中最著名的是天津蝙蝠洞地质公园,该公园以其丰富的地质遗迹和奇特的地貌景观而闻名。

四、湖泊湖泊是由地表地形或构造变动而形成的凹地,积存的水称为湖泊。

天津市虽然不是湖泊众多的地区,但仍有几个著名的湖泊。

其中最著名的是天津西山风景名胜区内的西山湖,该湖面积较大,水质清澈,是天津市的重要旅游景点之一。

五、河流河流是由地表径流、降雨等水体形成的地貌要素。

天津市地处海河流域,海河是天津的主要河流之一。

海河自西南而来,在天津市区形成了独特的河网景观,成为天津市的一道独特的风景线。

综上所述,天津市作为地理学考研的研究对象,其常见地貌要素涵盖了流水、湿地、丘陵、湖泊和河流等。

这些地貌要素既是天津市自然地理特征的体现,也是天津市丰富多样的地理资源。

通过对这些地貌要素的研究,可以更加深入地了解天津市的自然环境,为天津市的地理学研究提供有力的支撑。

河流地貌知识知识点总结一、河流的形成和发展1. 水文循环及水文循环与河流地貌的关系水文循环是地球上水资源在不同形态之间相互转化和分布的一个过程。

水循环的过程包括降水、蒸发、蒸腾、地表径流和地下径流等。

河流是地表径流的重要组成部分,也是地表水资源的主要来源。

河流地貌是由地表径流形成的地表地貌,它受水文循环的影响,同时也对水文循环有着重要的影响。

2. 河流地貌的形成过程河流地貌的形成是一个漫长的过程,它受地质活动、气候变化和生物作用的影响。

在地质活动的作用下,地表地形发生变化,形成河流的起源。

气候变化影响了河流水量和侵蚀作用的强弱,从而影响了河流地貌的形成。

生物作用通过根系固土、植被覆盖等途径也对河流地貌的形成起着重要作用。

3. 河流地貌的发展阶段河流地貌的发展经历了不同时期的阶段,包括青年期、壮年期和老年期。

在青年期,河流地貌为幼年地貌,它主要以河床侵蚀为主,河谷深切。

壮年期的河流地貌以侵蚀作用与沉积作用相平衡,河道开始稳定,发育出分叉河道、悬谷等特征。

老年期的河流地貌以河床沉积为主,形成宽谷、冲积平原等特征。

二、河流地貌的特点1. 河谷地貌河谷地貌是河流侵蚀和侵蚀沉积作用的结果。

在不同阶段的发展中,河谷地貌有不同的特点,如幼年期的V型谷地貌、壮年期的U型谷地貌和老年期的宽谷地貌等。

河谷地貌还包括峡谷、悬谷、河谷平原等地貌类型。

2. 河床地貌河床地貌是河流侵蚀和沉积的结果。

在青年期,河床地貌以陡崖、瀑布、凹陷等地貌为主;在壮年期,河床地貌发育出冲击石、巨砾、河床阶地等地貌;在老年期,河床地貌以冲积扇、冲积平原等地貌为主。

3. 河流与地貌相互作用河流与地貌之间存在着相互作用关系。

河流在地表地貌上产生侵蚀作用,改变地表形态;地貌的变化又影响着河流的形态和走向。

同时,地质构造、气候、植被和土壤等地貌因素也影响着河流的发育。

三、河流地貌的作用1. 地表侵蚀和沉积河流地貌对地表起着侵蚀和沉积作用。

在青年期,河流地貌主要起侵蚀作用,改变地表地貌;在壮年期,侵蚀和沉积作用平衡发展;在老年期,沉积作用占主导地位,形成冲积平原、冲积扇等地貌。

高考地理答题要点:地下水知识总结1.类型:地下水按照埋藏条件划分为潜水和承压水类型位置流向补给分布深度和水质潜水(重力水) 地表以下第一个隔水层以上从高处流向低处雨水和地表水分布区与补给区一致埋藏浅,易开采,易污染承压水(自流水) 上下两个隔水层之间从压力大处流向压力小处潜水分布区与补给区不一致埋藏深,水质好,流量稳固2.地下水的来源:①要紧是大气降水。

降雨历时长,强度不大,地势平缓,植被良好的情形,对地下水补给最有利。

②河湖水补给。

河湖水位高于潜水面时,河湖水补给两岸潜水。

反之,潜水补给河湖水。

黄河下游只有河水补给地下水。

③凝聚水:在洪涝地区,大气降水专门少,要紧是大气中水汽直截了当凝聚渗入地下。

④原生水:要紧与岩浆活动有关,数量专门少。

3.地下水的问题与爱护:①不合理灌溉——土壤盐渍化——科学治理。

②过量开采——地下漏斗区,地面下沉;沿海海水入侵,地下水水质变坏。

——及时人工回灌。

③爱护自流水补给区的自然环境。

4.潜水面的形状及其表示方法潜水面通常是一个起伏的曲面,一样倾向于邻近的低洼地区,即潜水的排泄区,如冲沟、河谷等。

它的起伏与地貌大体一致,但比地貌的起伏要小些。

山区潜水面的坡度较大,可达百分之几。

潜水面的形状能够用潜水剖面图和潜水等水位线图来表示。

前者是在地质剖面图上,将已知各点的潜水位联接起来而成,它能够反映出潜水面形状与地貌、隔水底板及含水层岩性的关系等。

所谓潜水等水位线图确实是潜水面的等高线图。

它是依照潜水面上各点的水位标高绘制成的,一样绘制在地势图上。

绘制的方法与绘制地势等高线的方法类似。

依照潜水等水位线图,能够解决下列问题:(1)潜水的流向:垂直于潜水等水位线从高水位向低水位的方向,确实是潜水的流向。

(2)潜水埋藏深度:将地势等高线和潜水等水位线绘于同一张图上时,则等高线与等水位线相交之点的潜水埋藏深度即为二者高程之差。

(3)潜水于地表水的补给关系:依照潜水等水位线和地表水的水位高程便能够确定。

264海河流域地面沉降分析Analysis of Land Subsidence in Haihe River Basin■ 王子英 ■ Wang Ziying[摘 要] 本文根据海河流域三个阶段高等级水准测量的成果数据比对,分析流域内地面沉降情况,并提出建立稳定可靠的区域性深层基岩水准网对地面表变化敏感区进行统一沉降监测。

[关键词] 地面沉降 稳定可靠 深层基岩水准网[Abstract] In this article, the author compares the results of Haihe River Basin in three stages high-grade leveling survey data, analysis the basin ground settlement, and proposes the es- tablishment of a stable and reliable regional deep bedrock level net to unified subsidence monitoring the sensitive areas of the surface changes.[Keywords] land subsidence, stable and reliable, deep bedrock level network一、 概述地面沉降是我国平原地区的重要地质灾害之一,它已成为制约区域环境、社会经济可持续发展的主要原因,地面沉降给人类活动和环境带来危害。

地面沉降区多出现在沿海地带。

其主要特点是:地面沉降到接近海面时,会发生海水倒灌,使土壤和地下水盐碱化,建筑物的整体下沉、倾斜、断裂等,使防洪抗灾能力减弱等。

给国民经济的发展和人民生命安全带来严重的隐患。

为此,分析地面沉降规律及特点显得十分重要。

据有关文献记载,天津市从1959~1982年间最大累计沉降量为2.15 m。

海河流域重点区域地面沉降分析【摘要】海河流域地处京津及华北大部地区的咽喉要地,河流错综复杂,各地区沉降不一致,产生了河道淤塞、扭曲。

海河流域区域经济发展迅猛快速,地面沉降给国民经济的发展和人民生产安全带来了严重的隐患。

为此,研究河流和水工建筑物的沉降规律以及地区区域性的沉降特点十分重要。

本文根据三期针对于海河流域重点区域的统一高程测量数据,进行分析统计,找出沉降变化规律,为水利规划设计,水利工程建设、管理和防洪抗灾提供重要的基础数据。

【关键词】地面沉降;高程测量;变化规律1、前言地面沉降会给人类工程经济活动和生存环境产生极大的危害,也会给水利工程造成极大的危害。

河流和水闸跟随地面一同下沉,下沉速率不一样,大大降低了河流的泄洪功能和抗风暴潮能力,造成堤防和闸体的水位和过水能力变化,影响堤防和闸体的防洪和抗灾能力。

根据海河流域1989年与2002年以及2010年三期水准测量资料对比,天津、沧州、德州三地区均存在地面沉降,产生了很明显的沉降漏斗。

定期对河流、堤防、水闸进行沉降监测,为水利规划设计,水利工程建设、管理和防洪抗灾提供重要的基础数据。

2、沉降分析资料2.1 资料来源海河流域高程测量主要分为三个阶段:第一阶段是海河水利委员会于1983年决定在国家一、二等水准网的基础上,进行海河流域的水准测量,将全流域的高程系统统一到1985国家高程基准。

测量工作从1985年5月~1989年5月完成,共施测二等水准路线562km,施测三等水准支线281条计1141.3km,连测了227个水文站、152座大中型水工建筑物的基本水准点。

将国家在海河流域布设的133条二等水准路线的观测资料和其他系统48条二等以上水准路线资料,在国家一等水准网10个环内分别组成10个结点平差单元和11条附合路线,进行二等水准的平差计算,形成一个海河流域二等水准点成果。

根据国家一、二等水准点和海河流域已测二等水准点成果,组成22个结点平差单元和96条附合路线,进行三等水准的平差计算。

高中河流地貌知识点总结一、地表水循环水是地球上最重要的资源之一,地表水循环是水在地球上的循环过程。

地表水循环包括蒸发、凝结、降水、地表径流和地下径流等一系列过程。

其中,河流是地表水循环中最为重要的一环,它在地表水循环中扮演着重要的角色。

二、河流的定义河流是地表水在地表流动的一种形式。

由于地球上的地形和地势的不同,形成了不同的河流地貌。

河流是地球上主要的地表淡水资源,对于维持地球生态平衡、人类生活和经济发展都具有极为重要的作用。

三、河流地貌的基本要素1. 水系:是指地球上由河流和湖泊组成的系统。

2. 河谷:是指河流在地表流动过程中侵蚀削蚀形成的地形。

3. 河床:是指河流流动的底部,由沉积物和岩石组成。

4. 河漫滩:是指河水泛滥时会淹没的土地。

5. 河流三角洲:是指河流口处由于泥沙的积聚而形成的地形。

四、河流地貌的类型1. 冰川河流地貌:冰川河流地貌是指由于冰川的侵蚀和沉积作用而形成的地貌。

例如,冰川谷地、冰碛平原等都是冰川河流地貌的具体表现。

2. 古老河谷地貌:古老河谷地貌是指由于地壳运动等地质作用而形成的古老河谷。

古老河谷地貌在地表形态上具有明显的特征,比如V型谷、U型谷等。

3. 河流三角洲地貌:河流三角洲地貌是指由于河流泥沙的积聚而形成的地貌。

三角洲地貌在地表形态上呈现出扇形状,并且有很强的肥沃性。

4. 河漫滩地貌:河漫滩地貌指由于河水泛滥而形成的地貌。

河漫滩地貌在地表形态上呈现出扇形状,并且土壤肥沃、适合农业。

五、河流地貌的形成过程1. 河流溯源:河流起源于雨水和融雪,是地表水循环的开始。

大部分河流起源于山地或丘陵地带。

2. 河流侵蚀:河流在流动过程中会对地表产生侵蚀作用。

侵蚀作用包括崖蚀、上游侵蚀和侧向侵蚀等,这些侵蚀改变了地表的形态。

3. 河流运移:河流在运动过程中会携带大量的泥沙和碎石,这些被携带的颗粒物质会对地表产生改变。

4. 河流沉积:河流在流动过程中会将携带的泥沙和碎石沉积在地表,形成河漫滩、三角洲等地貌。

水文学第四版知识点总结【篇一:水文学第四版知识点总结】第一章绪论1、水文学是一门研究水在自然界中运行变化规律的科学。

几个水文概念:降水、蒸发、入渗、径流(precipitation,evaporation, infiltration, runoff) 上述四个现象统称为水文现象,又成为水文要素。

3、水文学又有―工程耳目‖之称4、广义的水文学可分为:水文气象学、水文地质学和地表水文学三大类。

5、地表水文学包括海洋水文学和陆地水文学(包括湖泊水文学、沼泽水文学、河川水文学冰川水文学) 6、水文现象在时间变化上既具有周期性(重现性)又具有随机性 7、形成周期变化(重现)的原因主要是地球公转及自转,地球和月球的相对运动,以及太阳黑子的周期性运动所导致的昼夜、四季交替的影响所致 8、水文现象在地区分布上既存在相似性,又存在特殊性 9、自然界的水文循环地球上的水在太阳辐射作用下,不断地蒸发成水汽进入大气,随气流输送到各地;输送中,遇到适当的条件,凝结成云,重力作用下降落到地面,即降水;降水直接地、或以径流的形式补给地球上的海洋、河流、湖泊、土壤、地下和生态水等,如此永不停止的循环运动,称为水文循环。

分类:(1)大循环发生在海洋与陆地之间的水文循环,是形成陆降水、径流的主要形式仅发生在海洋或陆地上的水文循环与水资源的关系水文循环供给陆地源源不断的降水、径流,某一区域多年平均的年降水量或年径流量,即该地区的水资源量,因此水文循环的变化将引起水资源的变化. 10、水文循环的影响因素水文循环所处的自然地理环境,称为下垫面。

如地形、地貌、土壤、地质构造、岩层性质、植被情况、河系等等,都对水文水文循环起着不可忽视的影响。

2)河流的弯曲系数:河源至河口的河长与两地间的直线长度之比。

3)河流的横断面及横比降: a.河流的横断面:垂直于水流方向的断面(过水断面) b.河流横比降:河流沿横断面方向的水面坡度。

产生横比降的原因:弯段离心力的作用流速分布不均匀的影响地球自转偏力的影响尼罗河6650km(世界之最)亚马逊河6437km 长江6300km 4)河流的纵断面及纵比降: a.河流的纵断面:沿河流中泓线的剖面(水面、河底线) b.河流的纵比降:包括水面比降和河底比降某一河段河底高程自上游向下游变化,纵断面如下图,其平均河道坡度(比降)i 按下式计算:=[(h0+h1)l1+(h1+h2)l2+…+(hn-1+hn)ln-2h0l]/l23.流域及其分类流域:河口断面以上的集水区域。

公共基础水利知识点总结一、水的来源和循环水是地球上最重要的资源之一,也是人类生活和经济活动的重要物质基础。

地球上的水循环是天文、气象和地学过程的综合表现。

水的来源主要有以下几种:1. 地下水:地下水是地面下方的岩石缝隙或者孔隙中的水体,是地球上最重要的淡水资源之一。

地下水主要是由雨水和融雪渗入地下形成的,也可以通过河流和湖泊的水渗入地下。

2. 河流水:河流是地球上的重要水资源之一,是连接地球上不同地区的水路,也是地球上陆地生态系统的重要组成部分。

河流主要是由雨水和融雪融化形成的,也可以通过地下水和湖泊的水源来补充。

3. 湖泊水:湖泊是由地表积水形成的自然水体,是地球上的重要淡水资源之一。

湖泊主要是由降水、地下水和河流水的补给形成的。

4. 海洋水:海洋是地球上最大的水体,占地球表面积的70%,是地球上最重要的咸水资源之一。

海洋主要是由蒸发和降水形成的。

水的循环是地球上水资源的重要方式之一,主要包括蒸发、凝结、降水、渗漏和径流等过程。

水的循环是地球上气候、生态系统和地质过程的重要驱动力之一。

二、水资源的开发与利用水资源的开发与利用是人类社会经济活动的重要组成部分,也是地球上水资源可持续利用的重要方式之一。

水资源的开发与利用主要包括以下几种方式:1. 治理河道:治理河道是人类社会有效利用河流水资源的重要方式之一,主要包括水利工程建设、河道整治和水资源管理等措施。

2. 水库蓄水:水库蓄水是有效利用陆地水资源的重要方式之一,主要通过水库的建设和管理来实现水资源的储备和利用。

3. 地下水开采:地下水开采是地球上重要淡水资源的开发方式之一,主要是通过井和泵站等设施来实现地下水的提取和利用。

4. 海水淡化:海水淡化是地球上重要咸水资源的开发方式之一,主要是通过海水淡化厂来实现海水的淡化和利用。

5. 水资源管理:水资源管理是地球上水资源可持续利用的重要方式之一,主要包括水资源规划、水资源调度和水资源保护等措施。

三、水资源的保护与治理水资源的保护与治理是地球上水资源可持续利用的重要方式之一,也是人类社会所面临的重要环境问题之一。

海河的和珠江地下水的资料分析题为海河水系流域和水利图以及海河与珠江水系水文特征对比表。

据此回答下列各题。

表海河与珠江水系水文特征对比表1、划分海河流域范围的依据最可能是A、降水量B、地形C、人口密度D、行政区划2、海河平均年径流量远小于珠江,主要是因为海河A、气候大陆性较强B、河流长度短,流域面积小C、蒸发旺盛,工农业生产和生活耗水量大D、调水工程减少了河流径流量3、20世纪中叶以来,流域内出现众多水库,这些水库的作用主要有①保障城乡用水②有利于进行有效的防洪调度③实现水能开发,提供充足的电力供应④减缓干旱带来的不利影响⑤大坝拦截泥沙,防治水土流失⑥提高河道的通航能力A、①②④B、①③⑤C、②⑤⑥D、③④⑥1、B2、A3、A【解析】试题分析:1河流流域范县的划学依据是干支流源头、分水岭的连线,所以主要是地形因素,B对。

与降水量、i密度、行政区划无关,A、C、D 错。

2、海河平均年径流量远小于珠江,主要是因为海河位于北方地区,气候大陆性较强,流域内隆水量小,A对。

根据表格数值,流域面积、长度的差异较小,不是主要原因,B错。

蒸发、调水对径流影响较小,C、D错。

3、水库的主要作用包括保障城乡用水,①对。

有利于进行有效的防洪调度,②对。

下游地区水库不能实现水能开发,③籍。

可以防、灌溉,减缓干阜带来的不利影响,④对。

大坝可以拦截泥沙,不能防治水土流失,⑤错。

海河通航能力较小,航运不是主要功能,⑥错。

A对。

考点:河流水系特征、水文特征差异,水库的主要作用。

2021年高考地理必考知识点:海河流域的地理优势查字典小学网的小编给各位考生整理了2021年高考地理必考知识点:海河流域的地理优势,希望对大家有所帮助。

海河,海河是中国华北地区的最大水系,中国七大河流之一。

海河水系由海河干流和上游的北运河、永定河、大清河、子牙河、南运河五大支流组成。

海河干流,又称沽河,起自天津金钢桥,到大沽口入渤海湾。

以卫河为源,全长1,050公里,其干流自金钢桥以下长76公里,河道狭窄多弯。

海河流域东临渤海,南界黄河,西起太行山,北倚内蒙古高原南缘,地跨京、津、冀、晋、鲁、豫、辽、内蒙古八省区,流域总面积26.5万平方公里,占全国总面积的3.3%,其中山区约占54.1%,平原占45.9%,人口7,000多万,耕地1.8亿亩。

▲高考地理必考知识点:海河流域的地理优势地形地貌海河是河北省第一大河。

也是华北区重要河流之一。

流域范围:西起山西高原、北到内蒙古高原,东临渤海,南抵黄河北堤。

总面积263631平方公里(包括徒骇、马颊河流域)。

在河北省境者125754平方公里。

占全流域的48%。

流域内北有燕山东西横贯。

西有军都山、太行山呈东北一西南走向,三山形成一弧形屏障,环抱着海河平原。

由于大地构造的断裂和沉降作用。

在山区形成若干山间盆地。

海河平原按成因可分为山前冲积洪积扇平原、中部冲积平原和滨海平原。

海河各支流由山地流向平原,由于坡度骤减,流缓沙沉。

河床越淤越高。

不得不依靠大堤束水,久而久之,河床即高出两岸地面,形成“半地上河”或“地上河”。

河道泄洪能力日益减小,两河之间形成河间洼地,每遇洪水,易决口泛滥,沥水往往积于洼地,无处可排,成为河北省洪、涝、碱极易发生的地区。

海河平原又称河北平原,地势南部由西南倾向东北,北部自西北倾向东南,海河各支流由北部和西部的山地流向河北平原,在地势最低的天津附近汇集,然后经海河干流东流入海。

▲高考地理必考知识点:海河流域的地理优势地质构造流域北部大部位于阴山、燕山东西向复杂构造带内。

天津市考研地理学复习资料自然地理重要地貌总结地貌是地表形态的总称,它是地壳演化的产物,反映了地球表面的各种地质过程。

在地理学的研究中,地貌是一个非常重要的概念,对于地理学的学习和考研都有一定的影响。

天津市考研的地理学复习资料中,对自然地理的地貌是一个重要的内容,通过总结天津市的自然地理重要地貌,可以有效地提高考生的复习效果。

本文将根据天津市地理特点和考研要求,对其自然地理的重要地貌进行总结和归纳。

一、丘陵地貌天津市地处华北平原北部,地势起伏较大,丘陵地貌的分布较广。

丘陵地貌是指由一系列丘陵组成的地貌。

天津市的丘陵地貌以滨海丘陵和津南丘陵为主。

滨海丘陵是指天津市沿海地区的丘陵地貌,地势较为平缓,海拔相对较低,多以黄土组成。

津南丘陵位于天津市南部,主要以砂土组成,地势起伏较大,丘陵沟壑密布。

二、平原地貌天津市地处华北平原,平原地貌是其主要地貌类型。

平原地貌是指地势平坦,海拔较低的地貌类型。

天津市的平原地貌主要包括滨海平原和津南平原。

滨海平原是指天津市沿海地区的平原地貌,主要由河口扇区、滩涂和盐碱地组成。

滨海平原地势较低,整体上呈现出向东北方向倾斜的特点。

津南平原位于天津市南部,是一个典型的河流冲积平原,主要由黄土和河流冲积而成。

津南平原地势相对较高,地表平坦。

三、河流地貌天津市地势较为平坦,多条河流穿插其中,形成了丰富的河流地貌。

在天津市考研地理学复习资料中,河流地貌的重要性不可忽视。

黄河是天津市的主要河流之一,其流经的地区形成了黄河平原地貌,主要特点是地势平坦,土壤肥沃。

海河是天津市的重要河流,其流经的地区形成了海河平原地貌,地势起伏较小,地表多为黄土。

四、海岸地貌天津市地处黄海之滨,拥有较长的海岸线。

海岸地貌是指海洋与陆地交界处的地貌,其特点是地势起伏,地表多为沙质。

天津市的海岸地貌主要包括沿海滩涂、沙丘和砂质海岸。

滨海地区的滩涂是由河流冲积或海浪沉积形成的,地表常年被潮水覆盖。

沙丘是由风力作用形成的,天津市沿海地区的沙丘分布较广,形成了独特的沙丘景观。

海河流域海河流域流域综述海河流域东临渤海,西倚太⾏,南界黄河,北接蒙古⾼原。

流域总⾯积31.82万k㎡,占全国总⾯积的3.3%。

全流域总的地势是西北⾼东南低,⼤致分⾼原、⼭地及平原三种地貌类型。

西部为⼭西⾼原和太⾏⼭区,北部为蒙古⾼原和燕⼭⼭区,⾯积18.94万k㎡,占60%;东部和东南部为平原,⾯积12.84万k㎡,占40%。

海河流域包括海河、滦河和徒骇马颊河3⼤⽔系、7⼤河系、10条⾻⼲河流。

其中,海河⽔系是主要⽔系,由北部的蓟运河、潮⽩河、北运河、永定河和南部的⼤清河、⼦⽛河、漳卫河组成;滦河⽔系包括滦河及冀东沿海诸河;徒骇马颊河⽔系位于流域最南部,为单独⼊海的平原河道。

各河系分为两种类型:⼀种是发源于太⾏⼭、燕⼭背风坡,源远流长,⼭区汇⽔⾯积⼤,⽔流集中,泥沙相对较多的河流。

另⼀种是发源于太⾏⼭、燕⼭迎风坡,⽀流分散,源短流急,洪峰⾼、历时短、突发性强的河流。

历史上洪⽔多是经过洼淀滞蓄后下泄。

两种类型河流呈相间分布,清浊分明。

流域属于温带东亚季风⽓候区。

冬季受西伯利亚⼤陆性⽓团控制,寒冷少雪;春季受蒙古⼤陆性⽓团影响,⽓温回升快,风速⼤,⽓候⼲燥,蒸发量⼤,往往形成⼲旱天⽓;夏季受海洋性⽓团影响,⽐较湿润,⽓温⾼,降⾬量多,且多暴⾬,但因历年夏季太平洋副热带⾼压的进退时间、强度、影响范围等很不⼀致,致使降⾬量的变差很⼤,旱涝时有发⽣;秋季为夏冬的过渡季节,⼀般年份秋⾼⽓爽,降⾬量较少。

流域年平均⽓温在1.5~14℃,年平均相对湿度50%~70%;年平均降⽔量539mm,属半湿润半⼲旱地带;年平均陆⾯蒸发量470mm,⽔⾯蒸发量1100mm。

海河流域⼈⼝密集,⼤中城市众多,在我国政治经济中的地位重要。

流域内有⾸都北京、直辖市天津,以及⽯家庄、唐⼭、秦皇岛、廊坊、张家⼝、承德、保定、邯郸、邢台、沧州、衡⽔、⼤同、朔州、忻州、阳泉、长治、安阳、新乡、焦作、鹤壁、濮阳、德州、聊城等25座⼤中城市。

海河,地表,地下资料分析

一、海河流域地下水资源总体情况

1、1地下水资源量总体情况

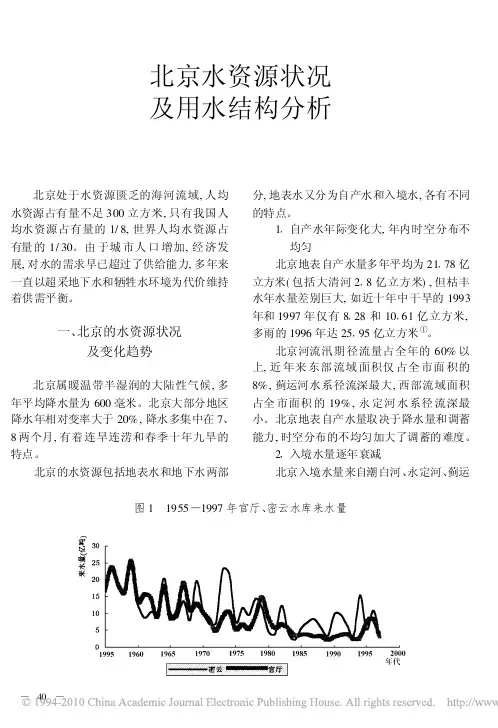

据海河流域2000—2019年水资源公报,2000年以来,流域地下水资源量平均为224×108m3,与1956年以来的多年平均水资源量相比明显减少,减少15%以上。

近20年中的18个年份地下水资源量少于多年平均水平,占比90%。

仅有2012年、2016年在多年平均水平以上,主要是因为该两年降水量均在600mm以上,比多年平均降水量增加一成以上。

尽管如此,此两年的地下水资源量也仅是略高于多年平均水平,分别仅比多年平均值高6%、3%。

近20年来,降水量高于多年平均降水量的年份有7年,其中有5年地下水资源量低于多年平均水平。

以上分析表明,2000年以来,海河流域地下水资源量常年维持较低数值,即使在丰水年,转化成的地下水资源量依然较少。

流域地下水总体呈现水量少,且资源转化率不高的特点。

1、2对降水的响应

点绘近20年海河流域年平均降水量与年度地下水资源量的关系表明,作为主要的地下水补给源,降水量与地下水资源量呈现出较好的正相关关系。

二者线性相关系数R为0.95。

年降水量在400mm 左右时,地下水资源量约为150×108m3,降水转化为地下水资源的比例约为11.7%;年降水量在600mm左右时,地下水资源量约为280×108m3,降水转化成地下水资源的比例约为14.6%。

因此,降水是

影响海河流域地下水资源量最主要的因素。

此外,海河流域降水转化成地下水资源的比例不高。

二、地下水资源供水变化趋势

2、1地下水供水情况

海河流域地下水供水量近20年总体呈明显减少趋势。

2000—2007年间地下水供水量在250×108m3以上,维持在较高水平。

2008—2012年间基本维持在230~240×108m3之间,比以往有所减少。

2014年年底南水北调中线通水后,下降趋势较为明显,到2019年流域地下水供水量减少至160×108m3。

南水北调通水后,海河流域使用的外调水逐年增加。

2014年引黄和南水北调供水量约40×108m3,到2019年引黄和南水北调供水量约110×108m3。

期间,海河流域对地下水的开采量呈现出逐年明显减少的趋势。

因此,在总体缺水的形势下,外调水对海河流域地下水的置换作用十分明显。

2、2地下水供水比例

与地下水年供水量变化趋势相似,地下水供水量占海河流域总供水量的比例总体也呈下降趋势。

2000—2013年,地下水供水比例基本保持在60%以上,较为稳定。

2014年之后所占比例呈明显下降趋势,到2019年,地下水供水量占总供水量的42%。

与此同时,随着南水北调中线通水,外调水在总供水量中所占比例逐年上升,从2014年的11%上升到2019年的29%。

2014年之前,深层地下水供水量在地下水总供水量中占比在20%以上,其中,2002年占比最高,为28.7%;2014年后降至20%以下,且占比逐年递减,2019年占比

降至14.2%。

因此,南水北调对优化海河流域供水结构,改善地下水高强度开采的状况具有十分重要的作用。

2、3地下水开发利用程度

20世纪70年代以来,华北地区地下水开采量快速增加[7],海河流域地下水开发利用程度长期维持在很高的强度。

近20年来地下水开发强度依然很高,直到近年来才有所缓解,地下水年供水量与各年地下水资源量的对比如图5所示。

过去20年,地下水总供水量与地下水资源量的比值为1.03,地下水开采总体仍为“入不敷出”状态。

特别是2011年之前,流域地下水供水量一直高于当年地下水资源量,当年地下水资源量基本处于“吃干喝净”状况,且地下水储量资源一直被开采,因此超采现象明显。

2012年之后,地下水开采形势有所缓和,地下水总供水量与地下水资源量的比值下降至0.84。

每年地下水供水量基本在当年地下水资源量以下,仅在2014年降水量极少的年份超过了当年地下水资源量。

2016年和2018年地下水供水量与地下水资源量的比值最小,分别为0.70、0.68。

因此,虽然近年来地下水开采强度总体呈减小趋势,但仍有较大的压采空间。

三、地下水水位和漏斗区变化趋势

由于多年高强度开采,海河流域地下水水位下降的面积占平原区面积比重较高,地下水水位一直呈现下降趋势。

2019年水位降幅超过0.5m的面积为5.54×104km2,占流域整个平原区面积的49%。

20年以来,每年均有地下水水位下降的区域。

下降区面积同地下水

开发利用程度呈现出较明显的正相关关系,相关系数R为0.73。

随着地下水供水量占地下水资源量比例的提高,水位下降区面积总体呈直线增大趋势。

因此,地下水开采强度对地下水水位具有十分重大的影响。

近20年来,海河流域地下水漏斗区总体仍呈扩大趋势。

2000—2004年漏斗区面积增大较快,从2000年的1.8×104km2增至2004年的2.8×104km2。

此后,2005—2013年漏斗区面积较为稳定,维持在2.9×104km2左右。

2014年之后漏斗区面积保持在历史最高值,超过3.5×104km2。

流域地下水水位下降趋势尚未得到根本遏制。

四、对策措施

基于以上分析,海河流域地下水补给主要受天然降水影响,在排泄端受人类开采活动影响十分显著,控制地下水开发利用程度极为重要。

应采取多种措施,系统推进海河流域地下水保护和治理,遏制地下水高强度开采态势和地下水水位下降趋势。

一是从需求端控制用水总量需求。

继续实施华北地区地下水超采综合治理,重点加快推进农业地下水综合治理工作,调整种植结构,增加节水作物比例,压减地下水开采量。

持续开展国家和各省节水行动,强化海河流域节水控水,推进农业节水增效、工业节水减排和生活节水降损,深入挖掘海河流域节水潜力。

二是从供给端优化供水结构。

坚持开源与节流相结合,充分利用中线一期工程、东线一期北延应急供水工程,以及引黄入冀补淀工程、万家寨引黄入晋工程,保障和增加外调水水量,进行地下水开采置换,减少地下水开采。

鉴于海

河流域长期缺水导致的包气带增厚、河道水流下渗强烈的特点,结合京津冀协同发展六河五湖综合治理与生态修复等行动,持续实施大清河、南运河、白洋淀等重要河湖生态水量调度,通过河湖补水回补地下水。

三是从管理端实行动态预警。

构建地下水水位监测网,加快推进国家地下水监测二期工程建设,重点加密地下水超采区、生态补水区、生态脆弱区等特殊类型区监测站点。

构建地下水动态分析评估和预警系统,建立地下水数字流场模型,实现区域地下水水位预测预警,为地下水超采治理提供信息化支撑。

五、结语

对于海河流域的地下水,降水补给因素难以控制,目前唯有控制和引导人类活动,尤其要通过综合施策控制地下水开采量,遏制地下水位下降趋势。

对于各种措施作用的量化,也有待进一步通过地下水模拟进行研究,为制定更精确的地下水综合治理方案提供依据。