与昆虫有关的节日和民俗风情

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:2

蚕的人文知识蚕是一种与人类有着悠久联系的昆虫,其历史可以追溯到公元前3000多年的中国古代。

如今,蚕已经成为了世界上最重要的经济昆虫之一。

除了给人们提供丰富的蚕丝资源外,蚕还渗透进了人们的文化和社会生活中,成为了一种有着丰富人文知识的存在。

一、蚕在传统文化中的意义蚕在中国的传统文化中具有特殊的意义。

蚕丝被视为贵重的礼品,常用于制作皇室的服饰和珍贵的礼品。

此外,蚕丝也常常与雅致、高贵、华丽相联系,被用于富丽堂皇的宫廷装饰和传统绘画中。

在古代文人士大夫的眼中,种蚕养蚕不仅仅是一种经济活动,更是一种养性养性、陶冶情操的方式。

因此,蚕在传统文化中承载了华贵、高雅和修身养性的含义。

二、蚕丝的艺术价值蚕丝在艺术领域有着独特的价值。

中国传统绘画中的丝绢画,就是用蚕丝制作而成。

蚕丝的柔软和丝滑使得绘画作品更加细腻而富有质感。

由于蚕丝纤维本身的特性,丝绢画在光影的折射下呈现出独特的光泽和立体感,赋予了作品以生命力。

许多著名的中国绘画作品,例如《清明上河图》、《百鸟朝凤图》等都是使用蚕丝制成的。

此外,蚕丝还被应用于刺绣和丝织等工艺品中,丰富了中国传统艺术的内涵。

三、蚕与传统节日蚕与中国的传统节日有着密切的联系。

其中最具代表性的就是在每年春节期间举行的庙会,人们会展示和销售各种蚕丝制品,同时还有与蚕相关的表演和活动。

举办庙会的目的不仅是将蚕丝制品推向市场,也是为了弘扬蚕的文化,传承历史和传统。

四、蚕的教育价值蚕的生命周期是一个重要的生物教育课题。

通过观察蚕的生长发育过程,学生们可以了解昆虫的生理结构和生活习性,增强他们的动手能力和观察力。

同时,通过蚕丝的制造过程,学生们也可以学习到传统的纺织工艺和技术,了解中国传统文化的魅力。

五、蚕丝的经济价值蚕丝是一种非常珍贵的天然纤维,具有高价值的经济资源。

作为一种极为舒适、柔软、耐用的纺织品,蚕丝制品在市场上具有很高的价值。

丝绸工业不仅创造了大量就业机会,也对经济发展起到了重要的促进作用。

中国古代昆虫文化

中国古代昆虫文化源远流长,蕴含丰富的哲学思想和审美观念。

在古代文献和艺术作品中,常常可以看到对昆虫的描绘和赞美。

中国古代所称的昆虫主要包括蝶、蜂、蚂蚁、蟋蟀等,它们被赋

予了深厚的象征意义。

蝶在中国传统文化中被视为自由、美丽和幸福

的象征,常用来比喻人生的转变和蜕变。

蜂则被视为勤劳和团结的象征,在中国古代文人作品中常常被赞美为努力工作的榜样。

蚂蚁则被

赋予了顽强和勤奋的品质,常被用来寓意人们在困境中坚持不懈的精神。

蟋蟀则被赋予了文雅和积极向上的价值观,被视为雅俗共赏的音

乐艺术载体。

除了象征意义,中国古代还有许多与昆虫相关的民俗活动和习俗。

例如,在农历春节期间,人们常常会制作蜡制的蜻蜓,用它来预测来

年的丰收情况。

在端午节时,人们会制作蜈蚣形状的香囊,用以驱邪

和祈福。

此外,中国古代也有许多关于昆虫的传说和故事,如《蟋蟀》、《蚂蚁和夏天》等。

在艺术领域,昆虫也经常出现在中国古代的绘画、诗词和文人墨

迹中。

著名的文人画家郑板桥、王时敏等人都喜欢画蝶,他们通过精

细的画技和细腻的表现手法,将蝶尽情展现出来。

杜甫、陆游等诗人

也常在诗中描绘昆虫的形态和风采,为昆虫赋予了更多的艺术价值。

而在文人墨迹中,昆虫常被用作插图和点缀,以增加作品的艺术氛围。

总而言之,中国古代昆虫文化承载着丰富的象征意义和审美情趣,通过对昆虫的描绘和赞美,人们表达了对生命力和坚强精神的敬仰和

赞叹。

蚂舞仪式中的象征符号意味探究蚂舞仪式是中国古代传统的一种祭祀仪式,也称为“虫王祭”。

这个仪式的核心是以蚂蚁为象征,代表着祈求丰收、五谷丰登和家庭安康。

在蚂舞仪式中,有很多象征符号,这些符号有着深刻的含义,下面我们一起来探究。

一、蚂蚁蚂蚁是蚂舞仪式的核心象征符号。

蚂蚁生活在地下的密密麻麻的巢穴里,像小小的勤劳工人一样,日夜不停地工作,将食物运到巢穴中存储,这正象征着农民除了种植之外,还需要不断地劳作,才能收获丰收。

此外,蚂蚁是一个具有高度组织性和纪律性的社会生物,在蚂舞仪式中,它被视为一种感性的示范,以帮助人们进一步理解集体中的合作和协调。

二、麻绳在蚂舞仪式中,蚂蚁会被套在一条麻绳上跳舞。

在古代农耕社会中,麻绳是一种很重要的工具,农民用它来固定农具、绑扎农作物和家畜,还用它制造各种织物。

因此,麻绳在蚂舞仪式中的象征意义是对农民劳作的尊重和对家庭生产的祈福。

三、芦笙芦笙是古代农耕社会的传统乐器,声音嘹亮、清脆,能疏导心情,舒缓身心。

在蚂舞仪式中,芦笙的音乐是整个仪式的灵魂。

它不仅能让人们感受到浓郁的民俗文化氛围,还有效地疏导人们的情绪,让人们感到放松和愉悦。

四、木盆木盆是蚂舞仪式中用来存储五谷和食物的器具,代表着农民收获的丰收和家庭生活的富足。

在仪式中,木盆是祭祀主神的必备奉品之一,也是祈福吉祥的象征。

五、黄土黄土是中国古代农耕文化的一种重要特征,黄色象征着大地的肥沃和丰收。

在蚂舞仪式中,黄土象征着土地的恩赐和自然的神奇。

同时,黄土也是一个同情号召,告诉人们要尊重自然,珍视土地资源。

六、芦苇芦苇是一种代表水生态的自然资源,它有着广泛的生态价值和文化意蕴。

在蚂舞仪式中,芦苇被作为舞蹈的扇子,舞动着象征着农业生产的岁月。

芦苇象征着日出而作、日落而息的农民劳动所依赖的自然资源和地球生命力的宝贵财富。

综上所述,蚂舞仪式是中国古代传统文化的一种瑰宝,当中涵盖的各种象征符号,深深渗透着古代农民对自然、对土地、对生命的尊重和感恩的情感,也让我们更加深入地理解了传统文化的深厚底蕴,值得我们在当代社会中传承。

昆虫与文化吴思鹏,化学科学与技术系,化学教育1班,161001410020摘要:在我们的周围生活着各种那个各样的昆虫,它们以一种特殊的方式影响着我们,那就是它们特有的昆虫文化。

本文从物质文化方面,论述中国传统文化中的昆虫文化现象。

有关昆虫的物质文化方面主要体现在昆虫的食用文化、昆虫的药用文化、昆虫与节日、昆虫与地名、蝴蝶文化、昆虫与人类。

一:前言在漫长的长河中,昆虫是一种比人类资格更老的生物,它早在三亿四千万年以前就已经出现了,进入全盛期也已有七千多万年。

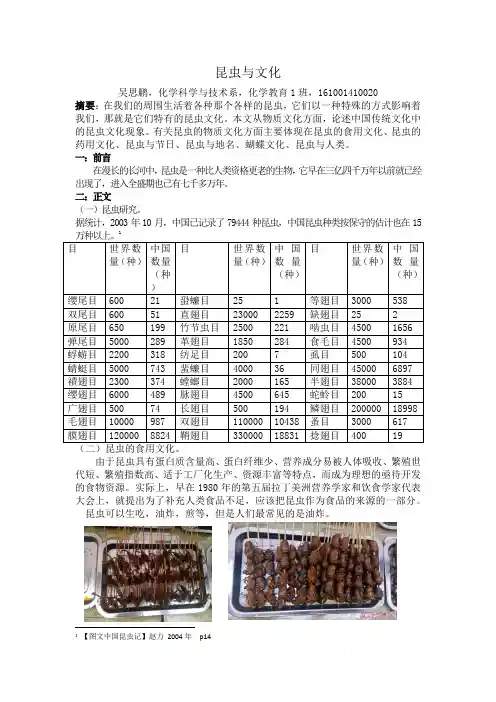

二:正文(一)昆虫研究。

据统计,2003年10月,中国已记录了79444种昆虫,中国昆虫种类按保守的估计也在15万种以上。

1目世界数量(种)中国数量(种)目世界数量(种)中国数量(种)目世界数量(种)中国数量(种)缨尾目600 21 蛩蠊目25 1 等翅目3000 538双尾目600 51 直翅目23000 2259 缺翅目25 2原尾目650 199 竹节虫目2500 221 啮虫目4500 1656 弹尾目5000 289 革翅目1850 284 食毛目4500 934蜉蝣目2200 318 纺足目200 7 虱目500 104蜻蜓目5000 743 蜚蠊目4000 36 同翅目45000 6897 襀翅目2300 374 螳螂目2000 165 半翅目38000 3884 缨翅目6000 489 脉翅目4500 645 蛇蛉目200 15广翅目500 74 长翅目500 194 鳞翅目200000 18998 毛翅目10000 987 双翅目110000 10438 蚤目3000 617膜翅目120000 8824 鞘翅目330000 18831 捻翅目400 19 (二)昆虫的食用文化。

由于昆虫具有蛋白质含量高、蛋白纤维少、营养成分易被人体吸收、繁殖世代短、繁殖指数高、适于工厂化生产、资源丰富等特点,而成为理想的亟待开发的食物资源。

实际上,早在1980年的第五届拉丁美洲营养学家和饮食学家代表大会上,就提出为了补充人类食品不足,应该把昆虫作为食品的来源的一部分。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------清明节常识之蚕花会清明节常识之蚕花会蚕花会是蚕乡一种特有的民俗文化,过去清明节期间,梧桐、乌镇、崇福、洲泉等地都有此项民俗活动。

其中以洲泉的马鸣庙和青石的双庙诸的蚕花会最为精彩隆重。

马鸣庙位于洲泉镇西,在当地有庙中之王之称,每年蚕花会人山人海,活动频繁,有迎蚕神、摇快船、闹台阁、拜香凳、打拳、龙灯、翘高竿、唱戏文等十多项活动。

这些活动有的在岸上进行,绝大多数在船上进行,极具水乡特色。

简介中国是一个养蚕古国,是民间一大行业,因此流传着相当多的活动。

而清明前後,既是饲蚕季节,也是祭祀蚕神的节日。

《湖州府志岁时》:民间信仰认为,白虎是养蚕的大敌,通过画弯弓、桃青等术以及贴门神祛禳,祈求蚕业丰收。

中国供奉的蚕神基本有三种:嫘祖、马头娘和青衣。

各地都有祭蚕神仪式。

杭州桐乡芝村有龙船庙,蚕农在庙前河中集合,用两船并在一起为祭坛,上供蚕神,设供品,祈求蚕业丰收。

1 / 10然後就表演文艺节目,号称蚕花盛会,实为祭蚕神仪式。

祭蚕是为了蚕业丰收,同时也有求子风俗,如芜湖过时,在前一天准备一个南瓜,第二天煮熟,夫妻对坐食南瓜,认为吃南瓜能生男娃。

蚕花庙会举行的时候,新市及边地区的女人们,都会梳妆打扮得漂漂亮亮,她们怀里带着蚕种,头上插着西施蚕花,各具姿态,争妍斗艳。

她们穿过寺前弄时,小小弄堂顿时变得水泄不通,男男女女你轧我挤,小伙子争相摸女人们的奶奶(乳房),故曰轧蚕花.据说谁家姑嫂被摸得乳房发痛,不但这年蚕花会发,而且引以为荣。

因此,寺前弄也就被俗称为摸奶弄。

当然,这习俗已随新中国的成立而消失了,如果有心人特意在寺前弄里走一遭,可以看见,弄里一处房屋挂着一块妇女权益保护站的牌子。

惊蛰节气的特点和风俗有哪些惊蛰是中国二十四节气之一,通常在农历二月初或二月中旬,春季的第三个节气。

这个节气的特点以及与其相关的风俗有很多,下面将详细介绍。

1.特点:1.1天气变暖:惊蛰标志着春季的到来,天气逐渐变暖,冷空气减少,气温逐渐回暖。

有时在惊蛰这一天会有雷声出现,称之为"惊蛰雷"。

1.2植物复苏:随着春季的到来,植物开始复苏,树木开始发芽,草木渐绿。

此时正是植物生长的好时机,人们往往在这个时候进行农事活动。

1.3春雷唤醒昆虫:惊蛰时节,昆虫会被雷声所吵醒,开始活动。

这一时期是昆虫繁殖的季节,也是昆虫灾害的高峰期。

2.风俗:2.1害虫驱逐:惊蛰时节,人们会采取一系列措施来驱除害虫,以保护农作物的收成。

例如,用咸水冲洗菜园,熏蒜驱除害虫,挂鱼网防止蚊虫等。

2.2龙抬头:惊蛰时节,人们相信龙会从冬天的沉眠中苏醒,于是有"龙抬头"的说法。

在中国的一些地方,会举行龙抬头的仪式,舞龙,祈求丰收和好运。

2.3饮食习俗:惊蛰时节,人们的饮食习俗也有所变化。

一方面,因为此时气温回暖,人们的食欲会较活跃,多吃一些温补的食品,如山药、黄豆等;另一方面,也要留意春季易感冒,要多吃一些有利于增强免疫力的食物,如花菜、苹果等。

2.4查房祈福:惊蛰时,人们会进行查门祈福的活动。

这是一种古老的习俗,通过查看家中神龛或者门窗上是否出现驱邪符等来预测一年的吉凶祸福。

人们相信此时查房可以带来平安,祈福自己和家人的健康和幸福。

以上是关于惊蛰节气的特点和风俗的介绍,惊蛰作为春季的第三个节气,标志着春天的来临,人们会从不同的角度来反映这一节气的特点和祈愿。

同时,惊蛰节气也代表昆虫开始活跃,人们会采取相应的举措来保护农作物的收成。

这些特点和风俗不仅丰富了人们的生活,也反映了人们对自然和生活的理解和崇敬。

昆虫与中国民俗文化【摘要】昆虫是动物世界里数量最大,种类最多,分布最广,生存适应能力最强的类群。

这类低等动物似乎有着极高的“智商”,有些昆虫同样有着复杂的社会组织。

昆虫同时又是与人类关系最为密切的动物类群之一,不论养是有益的经济昆虫,还是有害的害虫等,在任何时空上都与人类生活息息相关。

乃至许多文学、艺术作品、民俗文化取材于昆虫。

【关键词】昆虫节日民俗成语文化【正文】一、昆虫与成语成语是由汉语丰富多彩的语言词汇中一部分定型的词或短句构成的。

我国具有6000多年的文明史,作为语言主体的汉语历史悠久,所以成语也特别多。

鉴于昆虫与人类有着千丝万缕的联系,因此在成语的形成中,昆虫必然有着重要的影响。

与昆虫有关的成语有螳臂当车、飞蛾扑火、作茧自缚、断肢自救、无头苍蝇、噤若寒蝉、蚍蜉撼树、螓首蛾眉、蛾附蜂屯、蝇头小利等等。

因字数限制,下面列举两例细说。

1、作茧自缚蚕吐丝作茧,把自己包在里面。

比喻人作事原来希望于自己有利,结果反把自己陷于困境。

也比喻自己束缚了自己的手脚。

唐代白居易:“烛蛾谁救护,蚕茧自缠萦”。

宋代释道原:“声闻执法坐禪,如蚕丝自缚。

”郭沫若《波斯诗人我默伽亚谟》:“古往今来的思想家,作茧自缚,终而至于发狂的人,不知道有多少了。

”但是事实上蚕儿“作茧自缚”并非出于自讨苦吃,而是保护没有自卫能力的“蛹宝宝”安全渡过一生中的最后一次静止阶段。

2、断肢自救这是比喻為了逃避敌人的危害,可断其肢体而救得性命。

这种现象在双翅目大蚊科昆虫中比较普遍。

大纹的腿又细又长,非常醒目,抓住或碰到后很容易脱落,而虫体本身并不会受到伤害,却可借机逃走。

当青蛙看到垂吊著的大蚊时,便猛然跳起,张嘴伸出长舌捕住大蚊。

本想享受一顿美餐,哪知卷入口中的只是一条细细的大腿。

原来大蚊受到突如其来的攻击,便断肢自救,逃之天天了。

昆虫中有不少种类能产生一种对不利环境的抗性行为。

人发现蚊、蝇、蝶蛾类足上的跗节是杀虫药剂DDT极易通过的部位,接触后经过一段时间,就会自行脱落而免于一死。

广西的昆虫宴

它是一种具有地方特色的美食,它以各种昆虫为原料,经过烹调后制成各种美味佳肴。

下面我将从风土人情和宴会由来两个方面来介绍广西的昆虫宴。

一、风土人情

广西是一个多民族聚居的地区,其中以壮族为主,其他还有汉族、瑶族、苗族等多个民族。

这些民族在长期的生活实践中,形成了自己独特的饮食文化和风俗习惯。

在广西的某些地区,人们普遍认为食用昆虫可以滋补身体、提高免疫力,因此昆虫成为了当地人餐桌上的一道常见菜肴。

广西的气候适宜,生态环境良好,这为昆虫的生长和繁殖提供了良好的条件。

同时,广西的植被丰富,森林覆盖率高,也为昆虫提供了丰富的栖息地。

因此,广西的昆虫资源十分丰富,这为昆虫宴的发展提供了有力的物质基础。

二、宴会由来

广西的昆虫宴起源于古代壮族地区的传统节日。

在这些节日中,人们会采摘各种昆虫制成美食,以此来庆祝节日。

随着时间的推移,昆虫宴逐渐成为了当地人日常生活的一部分,并逐渐发展成为一种具有地方特色的美食文化。

在广西的某些地区,人们还会在婚礼等重要场合举行昆虫宴。

在这些宴会上,新郎新娘会共同烹制昆虫美食,以此来表达对彼此的爱意和祝福。

此外,在孩子满月、老人过寿等喜庆场合,人们也会举行昆虫宴来庆祝。

这些宴会不仅展示了当地人的饮食文化,也体现了他们对生活的热爱和对美好未来的期许。

总之,广西的昆虫宴是一种具有地方特色的美食文化,它反映了当地人的生活实践、风俗习惯和情感表达。

通过了解昆虫宴的历史和文化背景,我们可以更

好地理解和欣赏这一美食文化的独特魅力。

惊蛰民间习俗惊蛰民间习俗1惊蛰(jīng zhé),是24节气中的第三个节气。

每年3月5日或6日,太阳到达黄经345度时为“惊蛰”。

惊蛰的意思是天气回暖,春雷始鸣,惊醒蛰伏于地下冬眠的昆虫。

“蛰”是藏的意思。

《月令七十二候集解》中说:“二月节,万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。

是蛰虫惊而出走矣。

”晋代诗人陶渊明有诗曰:“促春遘(gòu)时雨,始雷发东隅(yú),众蛰各潜骇,草木纵横舒。

”实际上,昆虫是听不到雷声的,大地回春,天气变暖才是使它们结束冬眠,“惊而出走”的原因。

我国各地春雷始鸣的时间早迟各不相同,就多年平均而言,云南南部在1月底前后即可闻雷,而北京的初雷日却在4月下旬。

“惊蛰始雷”的说法则与沿江江南地区的气候规律互相吻合。

我国古代将惊蛰分为三候:“一候桃始华;二候仓庚(黄鹂)鸣;三候鹰化为鸠。

”描述已是进入仲春,桃花红、梨花白,黄莺呜叫、燕飞来的时节。

按照一般气侯规律,惊蛰前后各地天气已开始转暖,雨水渐多,大部分地区都已进入了春耕。

惊醒了蛰伏在泥土中冬眠的各种昆虫的时候,此时过冬的虫卵也要开始卵化。

由此可见惊蛰是反映自然物候现象的一个节气。

惊蛰节气人们要注意气象台对强冷空气活动的预报,当心冷暖变化,预防感冒等季节性疾病的流行。

1.惊蛰祭雷神惊蛰的节气神乃雷神。

雷神作为九天之神,地位崇高。

各地客家均有俗谚云:“天上雷公,地下舅公。

”此语一方面指出了舅父在家族中突出地位,另一方面也暗示雷公是天庭中继天公之后的重要神祗。

在台湾,惊蛰的节气神是“雷公”。

相传“雷公”是一只大鸟,而且随时随地拿着一支铁锤,就是他用铁锤打出隆隆的雷声,唤醒大地万物,人们才知道春天已经来临了。

壮族社会也流行“天上最大是雷公,地下最大的舅公”的俗语。

在婚姻缔结过程中,壮族的舅权作用相当突出,一些地方舅舅的意见甚至起关键性的决定作用。

另壮族有雷公禁婚的习俗。

相传,农历八月至新年二月,天上雷公关门睡大觉,天上、地上均享太平,是吉利的季节,人们当选在这期间办婚事。

与昆虫有关的成语:螳臂当车,金蚕脱壳,张良蚁计,飞蛾投火,猬锋螗斧,无头苍蝇,噤若寒蝉,作茧自缚,螳螂捕蝉,黄雀在后。

鹬蚌相争,渔翁得利。

昆虫与民俗风情:(1)婚礼中的吉祥虫。

在众多的昆虫种类中,有一些种类被喻为向往美好和吉祥的象征,其中蜜蜂和蚕是典型的代表。

唐代李商隐的著名诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,耐人寻味,常吟常新。

蜜蜂可酿蜜、产蜂蜡,蚕能吐丝织茧。

因此,人们常将蜜蜂视为甜蜜和勤劳的化身,将蚕喻为无私的奉献者,并将两虫视为婚礼中的吉祥虫。

(2)千古之恋化作蝶人们经常看到,蝴蝶总是成双成对地飞舞在花丛、田野,画家与作家也常以此为创作素材,赞美人间的爱情之美好。

也难怪早在14d0多年前梁简文帝就有“复此从风蝶,双双花飞上;寄语相知者,同心终莫违”(《咏蚊蝶》)的诗句。

在民间和许多民族宗教、习俗中,常视死去的人之灵魂终将会化为蝴蝶。

我国古典名曲名作《梁山伯与祝英台》是家喻户晓、名扬海外的佳作,是我国人民宝贵的精神财富。

它所表现的纯洁、坚贞,而又凄婉、悲壮的爱情故事最终以二人化蝶双飞而成为千古绝唱。

曾令多少耳闻目睹过这一作品的人,在赞美与同情之中,更为二人的亡魂双双化作蝴蝶飞向美好爱情的自由王国而深深地祝福。

在国外西方一些国家,人们在婚礼上有的用蝴蝶表示对新婚夫妇的美好祝愿。

蝴蝶的绚丽多彩和阿娜多姿常给喜庆之日增添了美好的瑕想和欢乐的气氛,是将神话、宗教、民族与欢庆融为一体的集中体现。

昆虫与节日文化:(1)蚂螂节蚂螂节是贵州省盛宁县红岩一带布依族人民的传统节日,每年农历初一至初三和十五举行,节期共4天。

据当地人的传说,这里的布依族人以前居住在湖北的蓟州、湖广一带,他们曾拥有稻田万顷。

有一年发生了蝗灾,开始人们用锣鼓吓,蝗虫根本不怕,他们又用石头砸,虽然赶走了部分蝗虫,但稻谷也被打坏。

后来,有人提议用稻草扎成草球,站在稻田两端用草球对打,遂将蝗虫赶走,使当年稻谷获得丰收。

从此他们就在正月初一至初三和正月十五这四天的节日中象征性地用草球“逐赶蝗虫”,以为这样新年中蝗虫就不会成灾了。

昆虫与民俗文化昆虫与民俗节日蚂螂,即蝗虫,由于它大发生时蔽日遮天,顷刻间即食田禾遗尽,被古人认为是“神虫”,是天上的马上凡变成,故又有“天马”之名。

蚂螂节是贵州省盛宁县红岩一带布依族人民的传统节日,每年农历初一至初三和十五举行,节期共4天。

据当地人的传说,这里的布依族人以前居住在湖北的蓟州、湖广一带,他们曾拥有稻田万顷。

有一年发生了蝗灾,开始人们用锣鼓吓,蝗虫根本不怕,他们又用石头砸,虽然赶走了部分蝗虫,但稻谷也被打坏。

后来,有人提议用稻草扎成草球,站在稻田两端用草球对打,遂将蝗虫赶走,使当年稻谷获得丰收。

从此他们就在正月初一至初三和正月十五这四天的节日中象征性地用草球“逐赶蝗虫”,以为这样新年中蝗虫就不会成灾了。

在明初洪武年间,布依族的祖先随军征伐至黔,并在盛宁一带定居下来,打蚂螂的习俗也带入贵州。

后来打蚂螂逐渐变成一种节日娱乐活动。

现在每逢节日,年轻人会穿上节日盛装前来参加打蚂螂球比赛。

蜂炮节蜂炮是爆竹的一种,由上万支冲天炮连接制作而成,形式多样,它燃放时似黄蜂出巢,煞是热烈迅猛。

蜂炮节是我国台湾盐水一带汉族人民的节日,每年正月十五举行。

此节不仅与蜂相连,而且与蚊子相关。

盐水是台湾省急水溪畔最大的河港市镇,当地水域多,气温较高,是蚊虫、苍蝇孳生与繁殖的理想环境。

当郑成功在台南登陆后,盐水镇日渐繁荣,但这里的人们还是年年遭受疟疾、瘟疫的肆虐,数十年间使人丧生无数,人们均以为是鬼怪作祟。

有一年元宵节,乡民们请求镇上武庙的“关帝爷”出巡绕境,同时大放蜂窝般的烟花爆竹,以助声威,驱鬼逐邪。

经过连续三天一闹,结果疟疾和瘟疫自此以后竟然绝迹了,由于当年燃放的爆竹主要是蜂炮,盐水人以后每年正月十五便用疯狂的蜂炮祭祀,形成了独具特色的蜂炮节。

至今180 多年来,一直保留着这一习俗。

昆虫与民俗风情在众多的昆虫种类中,有一些种类被喻为向往美好和吉祥的象征,其中蜜蜂和蚕是典型的代表。

因为蜜蜂可酿蜜、产蜂蜡,蚕能吐丝织茧,是人们发家致富的好帮手。

昆虫记五种动物外好习俗

1、螳螂的生活习性:螳螂是一种肉食性昆虫,善于利用“心理战术”猎捕各类昆虫和小动物属于益虫。

螳螂的生活环境为草丛,为了避免被天敌发现,一般的螳螂颜色多为绿色,除绿色外黄色也比较常见。

2、蝗虫的生活习性:蝗虫俗称“蚂蚱”,属直翅目。

以禾本科植物为主要食物,是农业害虫。

蝗虫一般属于兼性滞育昆虫,多以卵在土壤中的卵囊内越冬,寿命大约6个月。

成虫与蝗蝻都是夜伏昼出,无明显趋光性。

3、蝉的生活习性:常见的蝉科动物是蝉,俗称知了(蛭蟟)、蛣蟟或借落子。

蝉的幼虫生活在土中,在地下“潜伏”四年后钻出地面。

最长寿命长约60~70天。

7月下旬,雌成虫开始产卵,8月上、中旬为产卵盛期,卵多产在4~5毫米粗的枝梢上。

夏天在树上叫声响亮,用针刺口器吸取树汁,幼虫栖息土中,吸取树根液汁,对树木有害。

4、蝈蝈:后足强健、大腹,善跳跃。

生于原野草丛、矮林、灌木,平时隐藏于草中,或在植物茎杆上爬行、栖息、觅食。

主要吃植物的茎、叶、瓜、果等。

5、毛虫:一般只在某种或某些植物上生活,并以其为食,直到变为

成虫。

而后交配并寻找此类植物产卵。

它们一般以寄主的叶或果实为食。

简析中国昆虫节日文化现象摘要:本文从中国昆虫节日类别、时间分布、节日昆虫种类及中国典型昆虫节日方面,论述了中国传统的节日文化中有关昆虫的节日文化现象。

阐述了昆虫对古代中国农业发展中的重要影响。

关键词:中国昆虫节日;昆虫节日现象在漫长的历史长河中,昆虫是一种比人类资格更老的生物,它早在三亿四千万年以前就已经出现了,进入全盛期也已有七千多万年。

人类的祖先在与自然界中的昆虫发生联系,在实践中发明或发现对昆虫资源的利用,为人类的生产和生活服务。

随着人类社会的不断发展,昆虫除了与人类的生产、生活相关联外,还影响着人们的思想意识、文化艺术、精神生活、民俗活动等方面,形成了源远流长的昆虫文化现象,本文将简述人类节日文化中有关昆虫的节日文化现象。

博大精深的中国文化不仅是中华民族稳健发展的精神支柱,而且也是世界文明史上的巨大财富。

透过五彩缤纷的文化现象,我们不难发现其实质是农业发展过程的长期沉淀。

从吃到穿,从用到玩,从封建到迷信,从时岁到庆典……处处与农有缘。

“种田防三害,水旱与虫灾”,从这一不算太古老的谚语中我们可以管窥昆虫对人们生活影响之一斑。

在我国西南边陲流传着这样一句话:“十人到勐腊,九人难回家。

”描述的是就社会,勐腊县由于蚊虫孽生而常致疾病流行,到此的商贾与路人打部分会染病身亡。

不仅蚊虫扰人吸血传病,苍蝇、跳蚤、臭虫等也会威胁人类的健康,甚至毁灭一个国度的文明。

当然,事物总有两方面,不少昆虫则是人类的好伙伴。

春蚕吐丝,使人们有了舒适美观的衣服;蝴蝶传粉,保证了瓜果的香甜;瓢虫、草蛉等帮助我们消灭害虫;蜣螂、埋藏甲等默默地清扫着山野田园;科学家从倾听和龙虱身上找到了飞机和潜艇的改进方案,从果蝇的唾腺中发现了许多生命的奥秘而发展了生物遗传学……延续了3亿多年的昆虫约占全球生物物种的一半,这些小精灵是人类的宝贵资源。

昆虫不仅与人类的物质生活密切相关,而且同人们的精神生活休憩相连。

无数文人墨客把昆虫引入其诗词画卷,几多艺术家从蝶舞蝉鸣中得到创作的灵盖;蚕丝连起东亚与西欧,蝴蝶盛会引来不同肤色的朋友……昆虫文化学就是专门研究昆虫对人类社会活动影响的学科,是社会科学与自然科学在昆虫学园地中的交汇区域。

土家族风俗习惯土家射虫日什么样的习俗

>土家射虫日恩施土家族地区至今保留古老的习俗―――射虫,定农历二十四节气之一的惊蛰节头一天为射虫日,如今年农历正月二十五为惊蛰节(公历3月5日),正月二十四即射虫日。

射虫日这天晚上,在田地边用石灰画一把弓箭,意指射杀所有的害虫。

蛰是藏伏的意思,指动物在冬天藏伏起来。

虫类是种类最多的昆虫类动物,冬天藏伏起来,叫入蛰,春天天气变暖,开始苏醒,这时正是雷雨天气,古人认为是雷声惊醒了它们,因此定了惊蛰这个节气。

虫类苏醒,对农作物的危害大,古代科技不发达,没有好的办法对付它们,幻想用神力和某种利器消灭之,故产生了画弓箭射虫的习俗,意欲把害虫消灭在萌动之中,不让它生殖繁衍,以免损害庄稼,贻误农事。

这种习俗还可能与土家族的祖先巴人的历史有关。

南朝范晔著《后汉书西南蛮夷列传》,说到巴人首领廪君务相率部落沿夷水(清江)西迁时,有这样的记述:乃乘土船,从夷水至盐阳,盐水(恩施市有盐水溪,历史上曾设盐水县)有女神,谓廪君曰:此地广大,鱼盐所出,愿留共居。

廪君不许,盐神暮辄来取宿,旦即化为虫,与诸虫群飞,掩蔽日光,天地晦冥,积十余日,廪君伺其便,因射杀之,天乃开明,廪君于是君乎夷城(有学者论证在今恩施境内)。

虽然此虫非彼虫,但由此可见恩施土家族祖先早有射虫的经历,其间应有一定因果关系。

万圣节的动物与昆虫知识万圣节是西方国家一年一度的传统节日,此时人们会穿上各种各样的万圣节服装,参加狂欢和庆祝活动。

除了鬼怪、巫婆和吸血鬼等角色外,动物和昆虫也成为了常见的主题。

在这个万圣节季节,让我们一起来了解一些有趣的万圣节动物和昆虫知识吧!一、猫头鹰(Owl)鬼魅的外貌和夜行生活习性使得猫头鹰成为了万圣节的象征之一。

在许多文化中,猫头鹰被认为是与死亡和魔法有关的生物。

猫头鹰的独特的外貌和神秘感使得它成为了万圣节的受欢迎图案之一。

二、蝙蝠(Bat)蝙蝠也是万圣节常见的形象之一,大约有900多种蝙蝠。

蝙蝠通常与黑暗、吸血鬼以及幽灵等有关。

虽然蝙蝠是哺乳动物,但它们与鸟类一样具有飞行能力,因此被赋予了神秘与超自然的特质。

三、蜘蛛(Spider)蜘蛛在万圣节中经常出现,尤其是在装饰和服装上。

蜘蛛的形象可以给人以阴森恐怖的感觉,与恶灵、巫毒和黑魔法等元素相联系。

然而,蜘蛛在自然界中是非常重要的生物,它们以捕食昆虫为生,帮助控制害虫数量,保持生态平衡。

四、僵尸(Zombie)虽然僵尸并非真正的动物或昆虫,但它们作为万圣节的主题之一,不容忽视。

僵尸通常是指死人复活的生物,以它们的行动笨拙、丧尸面貌而闻名。

大多数与僵尸有关的故事都与黑暗、诅咒和死亡相关。

五、蜘蛛网(Spider Web)蜘蛛网是与蜘蛛有关的常用图案之一。

蜘蛛网通常与鬼魂、巫术和幽灵等元素联系在一起,给人们带来神秘的感觉。

在万圣节装饰中,经常会看到蜘蛛网的图案。

六、蝴蝶(Butterfly)虽然蝴蝶并不是万圣节主题中的常见动物,但它们却呈现了与万圣节相似的变身和转换主题。

蝴蝶在它们的生命周期中经历了从幼虫到蛹再到成虫的蜕变过程,这与万圣节的“装扮”和化妆的概念有些相似。

七、蛇(Snake)蛇在许多文化中都与邪恶、欺骗和诅咒等有关,因此成为了万圣节装饰和服装的常见元素之一。

蛇的形象也与毒药和药剂有关,进一步增加了与黑魔法和幽灵的联系。

总结:万圣节是一个充满神秘和故事的节日,动物和昆虫在其中扮演着重要的角色。

春节冷知识蚂蚁-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:春节是中国传统的重要节日,而蚂蚁作为昆虫世界中的一员,似乎与春节没有直接的联系。

然而,通过深入了解蚂蚁的生活习性和与传统文化的关联,我们可以发现一些有趣的冷知识。

本文将探讨春节与蚂蚁之间的意想不到的联系,以及蚂蚁的种种行为对我们传统文化的启示。

通过这些探索,我们或许能够更好地理解和珍惜我们的春节传统。

1.2 文章结构:本文将分为三个部分:引言、正文和结论。

在引言部分,将对春节和蚂蚁进行简要介绍,并说明文章的目的和结构。

引言部分将引出文章的主题和探讨内容。

在正文部分,将详细探讨春节与蚂蚁之间的关联,介绍蚂蚁的生活习性以及蚂蚁与传统文化的关联。

通过具体的事例和数据,展示春节和蚂蚁之间的有趣联系,为读者呈现春节冷知识和蚂蚁的有趣信息。

在结论部分,将总结本文中介绍的冷知识和蚂蚁故事,探讨这些知识和故事对我们的启示,以及对春节传统的思考。

结论部分将对文章内容进行回顾和总结,为读者留下深刻的印象并引发思考。

1.3 目的:通过本文的撰写,旨在探讨春节与蚂蚁之间的关联,揭示蚂蚁的生活习性以及与传统文化的关联。

通过这些冷知识,能够深入了解春节背后的文化内涵和象征意义,同时也能够对蚂蚁这一微小生物有更深入的认识。

希望读者在阅读本文后,能够对春节传统有更加全面的认识,并从蚂蚁的生活中汲取启示,进一步思考传统与现代社会的联系与发展。

2.正文2.1 春节与蚂蚁春节是中国传统的节日,也是全国人民最重要的节日之一。

在春节期间,人们欢聚一堂,尽情享受团圆与欢乐。

然而,很少有人会想到,春节与蚂蚁之间存在着一些微妙的联系。

在中国传统文化中,蚂蚁被视为吉祥、勤劳和团结的象征。

据说,蚂蚁在冬天会蛰伏在地底下,用自身的体温来保持巢穴的温暖,这与人们在寒冷的冬季聚在一起过春节的习俗有着异曲同工之妙。

蚂蚁还会互相帮助,共同劳作,在春节期间,人们也强调家庭团聚和互相帮助的重要性,正如蚂蚁们一样。

知了作文 1夏天,“知了、知了……”的声音不断地从四面八方传来,这就是知了的叫声。

知了,学名叫蝉,俗名为“知了”。

它有一对圆溜溜、乌黑的眼睛,活象两颗精巧光亮的珍珠;知了的嘴是一根又细又长的管子,它就是靠这根管子来吸食树的汁液,为自己提供营养,它有两根触角长在嘴的两旁,形成了一个“八”字,活像两根探测器;知了的面部正好是一个等腰三角形,它没有颈,头与躯干直接相连。

知了的躯干圆墩墩的,仔细观察,就会发现身上有许多环向的条纹,在光的照射下,还可以发现知了身上有很多密集的绒毛。

知了长有一对透明的`翅膀,翅膀上有像蜘蛛网一样的斑纹。

知了是完全变态的昆虫,它的生长分为蛹、若虫和成虫三个阶段,完整的生长周期需要三年时间。

每年的夏天是知了生长繁殖的季节,它们成群结队或独自爬上枝头欢快的高歌,它是怎么叫的呢?知了在吸树汁时,肚子上的音盖就不停收缩,发出“知了、知了……”的声音,这证明了知了的叫声不是从嘴里发出来的。

会叫的是雄知了,雌知了因为肚子上没有音盖,所以不会叫。

知了的繁殖都是将卵产在树皮的下面,到了第二年卵才会孵化成幼虫,然后钻到地里,靠吸食树根的汁生长;它们长大后,又从地里爬出来,蜕了壳以后就成为成虫。

知了的营养非常丰富,也是珍贵的传统中药。

美丽的夏季,知了的世界!知了作文 2今天,我和爸爸做了一个能捉虫子和小鱼的网。

网是妈妈装大闸蟹留下的,杆子是以前用来擦窗的杆子,但是不够长,爸爸的钓鱼竿都拿出来用了。

中午是蝉,也就是我们所说的知了叫得最响的时候,于是我和爸爸一起去楼下抓蝉。

小蝉们正热烈的叫着:“热死啦!热死啦!”,叫得我更加兴奋了。

我和爸爸一起来到一棵又高又大的树下,我抬头往上张望着,树上满是大大小小的`蝉在上面开演唱会呢。

我兴奋地对着爸爸说:“爸爸,快看,上面有好多好多蝉哦,快点,快点抓!”只见爸爸慢慢举起网兜,朝着一个最大的蝉那里移动,最靠近的时候从下面往上一捞,蝉就进了我们的网兜。

我好开心,一到家,就拿出以前装蚱蜢的篓子,把蝉放进去。

与昆虫有关的成语:螳臂当车,金蚕脱壳,张良蚁计,飞蛾投火,猬锋螗斧,无头苍蝇,噤若寒蝉,作茧自缚,螳螂捕蝉,黄雀在后。

鹬蚌相争,渔翁得利。

昆虫与民俗风情:

(1)婚礼中的吉祥虫。

在众多的昆虫种类中,有一些种类被喻为向往美好和吉祥的象征,其中蜜蜂和蚕是典型的代表。

唐代李商隐的著名诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,耐人寻味,常吟常新。

蜜蜂可酿蜜、产蜂蜡,蚕能吐丝织茧。

因此,人们常将蜜蜂视为甜蜜和勤劳的化身,将蚕喻为无私的奉献者,并将两虫视为婚礼中的吉祥虫。

(2)千古之恋化作蝶

人们经常看到,蝴蝶总是成双成对地飞舞在花丛、田野,画家与作家也常以此为创作素材,赞美人间的爱情之美好。

也难怪早在14d0多年前梁简文帝就有“复此从风蝶,双双花飞上;寄语相知者,同心终莫违”(《咏蚊蝶》)的诗句。

在民间和许多民族宗教、习俗中,常视死去的人之灵魂终将会化为蝴蝶。

我国古典名曲名作《梁山伯与祝英台》是家喻户晓、名扬海外的佳作,是我国人民宝贵的精神财富。

它所表现的纯洁、坚贞,而又凄婉、悲壮的爱情故事最终以二人化蝶双飞而成为千古绝唱。

曾令多少耳闻目睹过这一作品的人,在赞美与同情之中,更为二人的亡魂双双化作蝴蝶飞向美好爱情的自由王国而深深地祝福。

在国外西方一些国家,人们在婚礼上有的用蝴蝶表示对新婚夫妇的美好祝愿。

蝴蝶的绚丽多彩和阿娜多姿常给喜庆之日增添了美好的瑕想和欢乐的气氛,是将神话、宗教、民族与欢庆融为一体的集中体现。

昆虫与节日文化:

(1)蚂螂节

蚂螂节是贵州省盛宁县红岩一带布依族人民的传统节日,每年农历初一至初三和十五举行,节期共4天。

据当地人的传说,这里的布依族人以前居住在湖北的蓟州、湖广一带,他们曾拥有稻田万顷。

有一年发生了蝗灾,开始人们用锣鼓吓,蝗虫根本不怕,他们又用石头砸,虽然赶走了部分蝗虫,但稻谷也被打坏。

后来,有人提议用稻草扎成草球,站在稻田两端用草球对打,遂将蝗虫赶走,使当年稻谷获得丰收。

从此他们就在正月初一至初三和正月十五这四天的节日中象征性地用草球“逐赶蝗虫”,以为这样新年中蝗虫就不会成灾了。

在明初洪武年间,布依族的祖先随军征伐至黔,并在盛宁一带定居下来,打蚂螂的习俗也带入贵州。

后来打蚂螂逐渐变成一种节日娱乐活动。

现在每逢节日,年轻人会穿上节日盛装前来参加打蚂螂球比赛。

(2)蜂炮节

蜂炮是爆竹的一种,由上万支冲天炮连接制作而成,形式多样,它燃放时似黄蜂出巢,煞是热烈迅猛。

蜂炮节是我国台湾盐水一带汉族人民的节日,每年正月十五举行。

此节不仅与蜂相连,而且与蚊子相关。

盐水是台湾省急水溪畔最大的河港市镇,当地水域多,气温较高,是蚊虫、苍蝇孳生与繁殖的理想环境。

当郑成功在台南登陆后,盐水镇日渐繁荣,但这里的人们还是年年遭受疟疾、瘟疫的肆虐,数十年间使人丧生无数,人们均以为是鬼怪作祟。

有一年元宵节,乡民们请求镇上武庙的“关帝爷”出巡绕境,同时大放蜂窝般的烟花爆竹,以助声威,驱鬼逐邪。

经过连续三天一闹,结果疟疾和瘟疫自此以后竟然绝迹了,由于当年燃放的爆竹主要是蜂炮,盐水人以后每年正月十五便用疯狂的蜂炮祭祀,形成了独具特色的蜂炮节。

至今180 多年来,一直保留着这一习俗。