刑法学--第十章 故意犯罪的停止形态

- 格式:ppt

- 大小:555.50 KB

- 文档页数:7

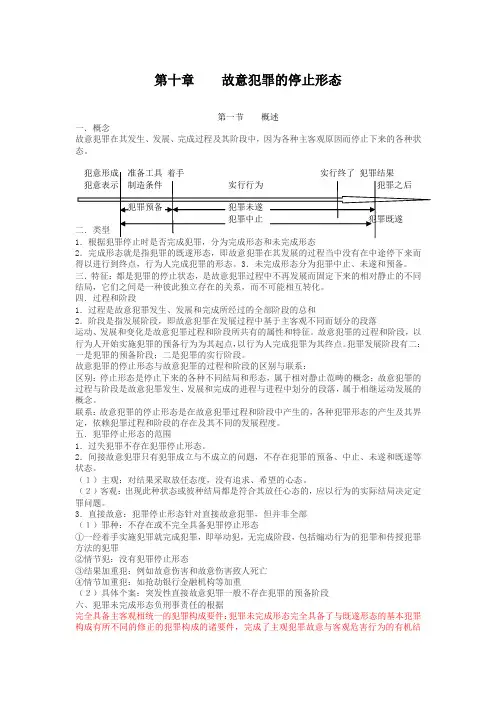

第十章故意犯罪的停止形态第一节概述一.概念故意犯罪在其发生、发展、完成过程及其阶段中,因为各种主客观原因而停止下来的各种状态。

2.完成形态就是指犯罪的既遂形态,即故意犯罪在其发展的过程当中没有在中途停下来而得以进行到终点,行为人完成犯罪的形态。

3.未完成形态分为犯罪中止、未遂和预备。

三.特征:都是犯罪的停止状态,是故意犯罪过程中不再发展而固定下来的相对静止的不同结局,它们之间是一种彼此独立存在的关系,而不可能相互转化。

四.过程和阶段1.过程是故意犯罪发生、发展和完成所经过的全部阶段的总和2.阶段是指发展阶段,即故意犯罪在发展过程中基于主客观不同而划分的段落运动、发展和变化是故意犯罪过程和阶段所共有的属性和特征。

故意犯罪的过程和阶段,以行为人开始实施犯罪的预备行为为其起点,以行为人完成犯罪为其终点。

犯罪发展阶段有二:一是犯罪的预备阶段;二是犯罪的实行阶段。

故意犯罪的停止形态与故意犯罪的过程和阶段的区别与联系:区别:停止形态是停止下来的各种不同结局和形态,属于相对静止范畴的概念;故意犯罪的过程与阶段是故意犯罪发生、发展和完成的进程与进程中划分的段落,属于相继运动发展的概念。

联系:故意犯罪的停止形态是在故意犯罪过程和阶段中产生的,各种犯罪形态的产生及其界定,依赖犯罪过程和阶段的存在及其不同的发展程度。

五.犯罪停止形态的范围1.过失犯罪不存在犯罪停止形态。

2.间接故意犯罪只有犯罪成立与不成立的问题,不存在犯罪的预备、中止、未遂和既遂等状态。

(1)主观:对结果采取放任态度,没有追求、希望的心态。

(2)客观:出现此种状态或彼种结局都是符合其放任心态的,应以行为的实际结局决定定罪问题。

3.直接故意:犯罪停止形态针对直接故意犯罪,但并非全部(1)罪种:不存在或不完全具备犯罪停止形态①一经着手实施犯罪就完成犯罪,即举动犯,无完成阶段,包括煽动行为的犯罪和传授犯罪方法的犯罪②情节犯:没有犯罪停止形态③结果加重犯:例如故意伤害和故意伤害致人死亡④情节加重犯:如抢劫银行金融机构等加重(2)具体个案:突发性直接故意犯罪一般不存在犯罪的预备阶段六、犯罪未完成形态负刑事责任的根据完全具备主客观相统一的犯罪构成要件:犯罪未完成形态完全具备了与既遂形态的基本犯罪构成有所不同的修正的犯罪构成的诸要件,完成了主观犯罪故意与客观危害行为的有机结合。

第十章故意犯罪的停止形态第一节故意犯罪停止形态概述是指故意犯罪在其发生、发展和完成的过程或阶段中,因主、客观原因而停止下来的不同犯罪状态。

(二)类型按照其停止下来时是否已经完成犯罪为标准,可分为:1、犯罪的完成形态--犯罪既遂是指故意犯罪在其发展过程中未在中途停止下来而得以进行到终点,行为人完成了犯罪的情形,行为人所实施的行为已经具备了某一种犯罪的全部构成要件,通常认为刑法分则是以一人犯一个既遂犯罪为标本的。

从犯罪过程中的犯罪形态来看,刑法分则规定的是既遂形态的犯罪。

2、犯罪的未完成形态犯罪停止下来时,行为人未完成犯罪的情形。

包括犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止。

它们是犯罪的特殊形态。

本章是犯罪构成理论的补充,也可以说是修正的犯罪构成。

尽管犯罪的未完成形态表面上不符合犯罪的基本构成要件,但因其行为本质上具有社会危害性,与此相反,排除犯罪性的行为表面上符合犯罪构成,但因其本质上不具有社会危害性,故不认为是犯罪。

对同一犯罪而言,其犯罪构成的基本要件应当是一致的,其完成形态与未完成形态的区别主要在于:(1)在犯罪构成主观方面,表现为犯罪故意的内容之实现程度不同。

犯罪既遂是实现了犯罪故意的内容的犯罪停止形态,犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止是犯罪故意的内容因为行为人意志以内或者意志以外的原因而未实现的犯罪停止形态。

(2)在犯罪构成客观方面,表现为行为是否对犯罪客体造成刑法分则规定的侵害。

对犯罪客体造成刑法分则规定的侵害的,是犯罪既遂;未造成法定的侵害的,是犯罪预备、犯罪未遂或犯罪中止。

(四)与相关概念的异同故意犯罪的过程指故意犯罪发生、发展和完成所要经过的程序、阶段的总和与整体。

故意犯罪的阶段是指故意犯罪发展过程中因客观方面具体内容有所不同而划分的段落。

在故意犯罪过程中,有两个犯罪发展阶段:一是犯罪预备阶段;二是犯罪的实行阶段。

联系:1.故意犯罪的停止形态是在故意犯罪的过程和阶段中产生,各种犯罪形态的产生及其界定,依赖犯罪过程和阶段的存在及其不同的发展程度。