必修3思考题答案

- 格式:pdf

- 大小:85.03 KB

- 文档页数:1

1.2祝福第一课时【开卷有益】1.古诗赏读(1)横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛——鲁迅《自嘲》赏读:对千夫所指的民贼怒目而视,对孤弱的幼儿甘愿俯身做牛马。

表现了鲁迅对敌斗争、对弱者关爱的精神。

(2)寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

——鲁迅《自题小像》赏读:把我的拳拳爱国心向天上寒星表达,虽然不被察觉,但我仍要把一腔热血献给祖国。

2.成语积累(1)爱莫能助:爱,爱惜;莫,不。

虽然心中关切同情,却没有力量帮助。

(2)哀鸿遍野:比喻到处都是流离失所的灾民。

3.名句积累(1)喜剧是把人生无价值的东西撕破给人看,悲剧则是把人生有价值的东西毁灭给人看。

——鲁迅(2)时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

时间就是生命,无端地浪费别人的时间,其实是无异于谋财害命的。

——鲁迅【学习目标】1.整体感知课文,理清文章脉络2.理解本文倒叙手法的作用3.准确把握祥林嫂的形象特征,理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识封建礼教的吃人本质。

【知识储备】1.走近鲁迅鲁迅(1881~1936),原名,字,中国现代伟大的、、,新文学的奠基人。

鲁迅的小说集有《呐喊》、《彷徨》。

《呐喊》收入1918~1922年间所写的14篇作品,保留着“五四”前后奋起呼喊的时代特色,我们在初中阶段所学过的《故乡》、《社戏》、《孔乙己》以及今后将要学到的《药》、《阿Q正传》等都选自《呐喊》。

《彷徨》收入1924~1925年所写的《祝福》、《在酒楼上》、《伤逝》、《离婚》等共11篇小说,反映了鲁迅在20年代中期的思想苦闷,表现了他不断探索真理、寻找出路的可贵精神。

2.写作背景《祝福》写于1924年。

是鲁迅第二个小说集《彷徨》中的第篇。

也是我们在中学阶段所学选自《彷徨》中的唯一一篇。

故事叙述的是辛亥革命后中国农村的黑暗现实。

农民问题是鲁迅这一时期一直在探索的问题。

辛亥革命后,旧中国农村的黑暗是空前的。

辛亥革命虽然推翻了清王朝,赶跑了皇帝,但反帝反封建的革命任务并没有真正完成,中国仍然处于帝国主义和封建主义的统治和压迫下,封建的思想观念和礼教仍然顽固地束缚着广大农民。

《普通高中课程标准实验教科书生物1 必修分子与细胞》第一章走近细胞第1节从生物圈到细胞资料分析1.提示:草履虫除能完成运动和分裂外,还能完成摄食、呼吸、生长、应激性等生命活动。

如果没有完整的细胞结构,草履虫不可能完成这些生命活动。

2.提示:在子女和父母之间,精子和卵细胞充当了遗传物质的桥梁。

父亲产生的精子和母亲产生的卵细胞通过受精作用形成受精卵,受精卵在子宫中发育成胚胎,胚胎进一步发育成胎儿。

胚胎发育通过细胞分裂、分化等过程实现。

3.提示:完成一个简单的缩手反射需要许多种类的细胞参与,如由传入神经末梢形成的感受器、传入神经元、中间神经元、传出神经元、相关的骨骼肌细胞,等等。

人的学习活动需要种类和数量繁多的细胞参与。

由细胞形成组织,由各种组织构成器官,由器官形成系统,多种系统协作,才能完成学习活动。

学习活动涉及到人体的多种细胞,但主要是神经细胞的参与。

4.提示:例如,胰岛细胞受损容易导致胰岛素依赖型糖尿病;脊髓中的运动神经元受损容易导致相应的肢体瘫痪;大脑皮层上的听觉神经元受损可导致听觉发生障碍,等等。

5.提示:例如,生物体的运动离不开肌细胞;兴奋的传导离不开神经细胞;腺体的分泌离不开相关的腺(上皮)细胞,等等。

(三)思考与讨论1.提示:如果把龟换成人,图中其他各层次的名称不变,但具体内容会发生变化。

例如,心脏应为二心房、二心室;种群应为同一区域的所有人,等等。

应当指出的是,生物圈只有1个。

如果换成一棵松树,图中应去掉“系统”这个层次,细胞、组织、器官、种群的具体内容也会改变。

如果换成一只草履虫,细胞本身就是个体,没有组织、器官、系统等层次。

2.提示:细胞层次;其他层次都是建立在细胞这一层次的基础之上的,没有细胞就没有组织、器官、系统等层次。

另一方面,生物体中的每个细胞具有相对的独立性,能独立完成一系列的生命活动,某些生物体还是由单细胞构成的。

3.提示:一个分子或一个原子是一个系统,但不是生命系统,因为生命系统能完成一定的生命活动,单靠一个分子或一个原子是不可能完成生命活动的。

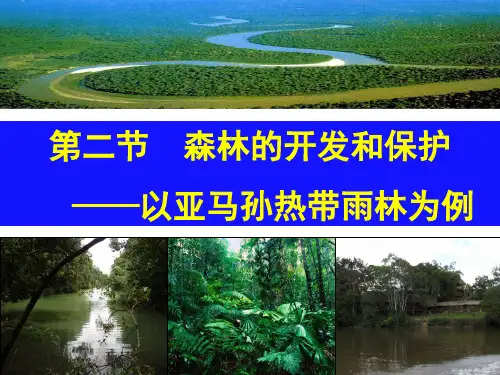

地理信息系统对信息进行加工 能在最短的时间内指挥警车用地理信息技术可大大提高出 第一章地理环境与区域发展 第一节 地理环境对区域发展的影响 P3 【思考】 思考】 思 考 1 .导致长江三角洲和松嫩平原年平均气温差异的主要原因是什么 ? 【点拨】 从地理位置 (纬度位置、海陆位置)方面思考回答。

点拨】 点拨 2. 长江三角洲和松嫩平原的年降 水量分布各呈现什么规律 ?形成这种分布规律的主要原因分 别是什么 ? 【点拨】 点拨】 原 因从该地地形为平原, 点拨 长江三角洲的年降水量大致和我国降水量的普遍规律一致, 降 水主要来自东南季风等方面分析; 松嫩平原的年降水量由于受东面有长白山的阻挡, 降水 较少, 基本呈现从东向西递减的规律。

3.长江三角洲和松嫩平原河网密度的差异,对农业生产会产生哪些影响 ? 【点拨】长江三角洲地区因河网密布,湖泊众多,耕地多为水田,较 为分散。

松嫩平原地区 点拨】 点拨 河网密度小,导致耕地多为旱地,集中连片。

P4 活 动 1 .不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同。

不仅传统民居如此, 而 且现代城市的住宅楼也如此。

(1)下面列出的是我国南北方传统民居的差异,分析形成这些 差异的自然原因: —— 北方民居正南正北的方位观比南方强; ——北方民居的墙体严实厚 重,南方民居的墙体轻薄; —— 从北到南,民居的屋顶坡度逐渐增大,房檐逐渐加宽,房 屋进深和高度逐渐加大。

(2) 下面列出的是我国南北方城市住宅搂的差异,分析导致这些差 异的自然原因: —— 如果不考虑地价、建筑材料等因素,建同等面积的住房,北方的建筑 成本比南方 高; —— 建同样高度的多幢楼房, 北方楼房的南北间距比南方大。

【点拨】 点 拨】 并由此认 点拨 本活动要求学生了解由于地理环境的差异造成南北方建筑物特点的不 同, 识地理环境差异对人们生活的影响。

( 1)比较而言,北方的冬季寒冷而漫长,南方的夏季湿热而漫长。

高中生物必修3课后习题答案高中生物必修3课后习题答案:第2章动物和人体生命活动的调节第1节通过神经系统的调节四、答案和提示(一)问题探讨提示:这些问题具有开放性,可以让学生充分讨论后再回答,目的是引起学生学习本节内容的兴趣。

(二)思考与讨论11.神经元包括胞体和突起两部分,突起一般又可分为树突和轴突两种。

神经元的长的突起外表大都套有一层鞘,组成神经纤维。

许多神经纤维集结成束,外面包着由结缔组织形成的膜,构成一条神经。

2.反射弧一般都包括五个部分:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

3.不能;至少需要两个,如膝跳反射等单突触反射的传入神经纤维经背根进入中枢(即脊髓)后,直达腹根与运动神经元发生突触联系;而绝大多数的反射活动都是多突触反射,也就是需要三个或三个以上的神经元参与;而且反射活动越复杂,参与的神经元越多。

4.蛙的搔扒反射有脊髓的参与,人的膝跳反射、排尿反射、排便反射等也都有脊髓参与。

(三)思考与讨论2很明显,由于突触间隙的存在,兴奋在神经元之间不能以神经冲动的形式进行传递,而是通过神经递质与特异性受体相结合的形式将兴奋传递下去的。

(四)资料分析1.成人和婴儿控制排尿的初级中枢都在脊髓,但它受大脑控制。

婴儿因大脑的发育尚未完善,对排尿的控制能力较弱,所以排尿次数多,而且容易发生夜间遗尿现象。

2.是控制排尿的高级中枢,也就是大脑出现了问题。

3.这些例子说明低级中枢受相应的高级中枢的调控。

(五)思考与讨论3可能是H区出现了问题。

(六)旁栏思考题提示:记忆必须加以巩固才能持久,巩固的方法是复习。

通过各种感觉器官进入人脑的信息量非常大,据估计仅有1%的信息能被较长期地记忆,大部分都将被遗忘。

能被长期贮存的信息是反复被运用的。

通过反复运用,信息在短期记忆中循环,从而延长信息在其中的停留时间,这样就使这些信息更容易转入长期记忆。

(七)练习基础题 1.B。

2.大脑、小脑和脑干。

拓展题 1.b、c、d、e。

绪论一、名词解释教育规律、教育学、普通教育学二、复习思考题1.答:教育学是一门以教育为研究对象的学科,它的研究对象有多种选择,可以是教育规律、教育价值观念、教育艺术中的一项或几项的统一。

教育方针政策是人们根据一定的需要而制定出来的,它是人们主观意志的体现。

作为一种正确的教育方针政策,它是依据科学的教育理论和当时的现实状况和需要制订出来的,反映了教育的客观规律。

尽管如此,教育方针政策只是符合了教育规律,却不能代替教育规律。

人们只能认识教育规律而不能制造教育规律。

教育规律与教育方针政策绝不等同的。

因此,教育学虽然也要阐明一些教育方针政策的问题,但是,教育的方针政策并不是教育学研的主要对象和最终依据。

如果把阐发、论证教育的方针政策作为教育学的主要任务,就会忽略对教育规律的探讨,舍本逐末,最终导致按主观意志办教育的错误。

教育经验汇编多为教育实践经验的汇集,它们还只是表面的、局部的、个别的具体经验,尚未揭示出教育规律。

当然,教育学不能离开教育的实际经验,经验之中有规律,我们应当重视教育经验,将教育的实践经验提高到理论高度,从教育经验中总结出教育规律,以丰富和发展教育学。

2.略3.略4.答:(仅供参考)当代教育观念提倡以人为本的素质教育,但是在教育实践中却往往被应试教育所替代。

因此很多教育理念难以贯彻实施。

比如新课标下化学教学分为必修和选修,如果先上必修最后再深入到选修会使学生不是很吃力的情况下学好,但是与传统教学中选修和必修一起上的模式相比,考试成绩一开始会差一些,所以很多老师依然选择传统的应试教育模式,不利于教育理念与教育实践的统一。

5.答:(仅供参考)首先,必须找到自己的“特色”在哪里,找到自己与众不同的“出彩”之处,并确定它是否可以运用于教学实践中。

其次,就是在日常的教学中,有意识的把自身的“特色”融合到课堂教学中去,让“特色”接受实践的检验。

再次,应根据实际效果总结经验,找出其中的不足之处,并且在以后的实验中不断加以改进。

人教版生物生物必修三教材课后习题答案高中生物必修3《稳态与环境》课后答案和提示第1章人体的内环境与稳态第1节细胞生活的环境一)问题探讨1.图1中是人体血液中的血细胞,包括红细胞、白细胞等;图2中是单细胞动物草履虫。

2.血细胞生活在血浆中。

草履虫直接生活在外界水环境中。

两者生活环境的相似之处是:都是液体环境;不同之处是:血细胞生活在体内的血浆中,并不直接与外界环境进行物质交换,而草履虫直接生活在外界环境中;与外界环境相比,血浆的理化性质更为稳定,如温度基本恒定等。

(二)思考与讨论11.细胞外液是指存在于细胞外的体液,包括血浆、组织液和淋巴等。

血细胞直接生活在血浆中,体内绝大多数细胞直接生活在组织液中,大量淋巴细胞直接生活在淋巴液中。

由此可见,细胞外液是体内细胞直接生活的环境。

2.相同点:它们都属于细胞外液,共同构成人体内环境,基本化学组成相同。

不同点:(1)在人体内存在的部位不同:血浆位于血管内,组织液分布于组织细胞之间,淋巴分布于淋巴管中;(2)生活于其中的细胞种类不同:存在于组织液中的是体内各组织细胞,存在于血浆中的是各种血细胞,存在于淋巴中的是淋巴细胞等;(3)所含的化学成分有差异,如血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和淋巴中蛋白质很少。

3.提示:当血浆流经毛细血管时,水和一切能够透过毛细血管壁的物资可以在毛细血管动脉端渗出,进入组织细胞间隙而成为组织液,绝大多数的组织液在毛细血管静脉端又可以重新渗入血浆中。

少量的组织液还可以渗入毛细淋巴管,形成淋巴,淋巴经淋巴循环由左右锁骨下静脉汇入血浆中。

它们之间的关系如图1-2所示。

由此可见,全身的细胞外液是一个有机的团体。

图1-2组织液、血浆、淋巴之间的关系三)资料分析1.提示:表中的化学物质可分为无机物和有机物。

无机物包括水和无机盐离子(如Na、K、Ca、Mg、Fe、Cl、HPO 4SO4HCO3等,有机物包括糖类(如葡萄糖)、蛋白质(如血清白蛋白、血清球蛋白、纤维蛋白原等)、脂质(如各类脂肪酸、脂肪、卵磷脂、胆固醇)、氨基酸氮、尿素氮、其他非蛋白氮和乳酸等。

必修一思考题活动题答案P4活动:1.(1)从图1.4可以看出,行星都是逆时针绕日公转的。

(2)根据图和表中的行星轨道倾角数据,行星公转轨道面差不多在一个平面内,轨道倾角最大的水星,也只有7°。

(3)根据表中的行星轨道偏心率数据,最大的水性也只有0.206,非常接近圆形。

2的5%,巨行星体积和质量都很大,如木星的体积约为地球体积的1316倍,质量是地球质量的318倍;远日行星中天王星、海王星的质量和体积都比较大。

3.与其他行星相比,地球在公转运动特征方面没有特殊的地方,地球的质量和体积既不是最大的,也不是最小的。

因此,可以说,地球是太阳系的一颗普通行星。

P9活动:(1)太阳辐射量由低纬度向高纬度递减。

(2)热带雨林的生物量多,亚寒带森林的生物量少。

(3)有相关性。

生物量与太阳辐射呈正相关,后者决定前者。

这是因为低纬度地区太阳辐射量大,所以热带雨林植物生长旺盛,生物量多。

中高纬度地区太阳辐射量相对较小,植物生长比较缓慢,生物量相对较少。

由此可以看出,太阳辐射量的大小,在一定程度上决定了植物的生长情况,植被的生长情况又是对不同地理环境的反映。

(4)从景观图上可以看出,热带雨林地区森林更茂密,阔叶,树木树冠较大。

亚寒带针叶林地区森林中植物密度相对较小,针叶,树冠小。

P11活动:(1)1985-2000年,呈波状起伏变化,1986年为极小值,后逐年增多,到1989年达到极大值,后又逐年减少,1996年再次达到极小值,之后到2000年再逐年增多。

两个极小值之间经历11年,即一个周期为11年(2)18世纪以来,太阳黑子数呈现有规律的起伏,虽然起伏程度不同,但起伏周期接近。

从1705年峰值,到1980年峰值,期间275年中有大约26个峰值,也就是25个周期,可以算出太阳黑子的变化的平均周期为11年,与(1)大致相同。

(3)从太阳黑子数长期变化情况来看,规律明显,可确认其平均变化周期为11年。

P13读图思考:从北极上空看,地球做逆时针方向旋转;从南极上空看,地球作顺时针方向旋转。

必修三物理教案7篇必修三物理教案篇1教学目标知识目标:了解现代教育技术中与声有关的知识的应用。

能力目标:通过观察、参观或看录像等方式,从有关的文字、图片、音像资料中获得社会生活中声音利用方面的知识。

情感目标:通过学习,了解声音在现代技术中的应用,进一步增加学生对科学的热爱。

教学重难点重点:了解现代教育技术中与声有关的知识的应用。

难点:掌握声在社会中的应用。

教学工具多媒体设备教学过程新课导入启动课堂知识回顾:复习噪声的产生、等级以及控制过程。

进入新授课:1、声音的利用在人类生活中是非常广泛的。

让学生展示课前通过网络或者图书馆搜集有关声音利用的资料。

2、请同学们列举所搜集到的有关声音利用的资料。

要求在同学发言时,其他同学仔细听,不要对同学的发言作评价。

3、对学生的回答给与充分的肯定和鼓励,并将学生搜集到的有关声音利用的例子分为两类:“声与信息”和“声与能量”。

(一)声在医疗上的应用1、中医诊病通过“望、闻、问、切”四个途径,其中“闻”就是听,这是利用声音诊病的最早例子。

2、利用b超或彩超可以更准确地获得人体内部疾病的信息。

医生向病人体内发射超声波,同时接收体内脏器的'反射波,反射波所携带的信息通过处理后显示在屏幕上。

超声探查对人体没有伤害,可以利用超声波为孕妇作常规检查,从而确定胎儿发育状况。

3、药液雾化器对于咽喉炎、气管炎等疾病,药力很难达到患病的部位。

利用超声波的高能量将药液破碎成小雾滴,让病人吸入,能够增进疗效。

4、利用超声波的高能量可将人体内的结石击碎成细小的粉末,从而可以顺畅地排出体外。

(二)超声波在工业上的应用1、利用超声波对钢铁、陶瓷、宝石、金刚石等坚硬物体进行钻孔和切削加工,这种加工的精度和光洁度很高。

2、在工业生产中常常运用超声波透射法对产品进行无损探测。

超声波发生器发射出的超声波能够透过被检测的样品,被对面的接收器所接收。

如果样品内部有缺陷,超声波就会在缺陷处发生反射,这时对面的接收器便收不到或者不能全部收到发生器发射出的超声波信号。

高中政治《逻辑与思维》第一单元核心知识填空班级考号姓名总分1.思维的特征:(1)性:透过事物的,揭示事物的和,实现对事物的认识。

(2)性:舍去的、的属性,抓住的、的、的属性,把握一类事物的。

(3)性:正确的思维地反映认识对象,错误的思维地反映认识对象。

思维在实践中产生,在实践中发展,又于实践。

正确的思维能够帮助人们在实践中预期的目的。

2.思维的基本形态:抽象思维和形象思维(1)抽象思维:①基本单位:;②基本形式:以、和等反映认识对象,事物的本质和规律。

③主要特征:基本单元的、运行方式的、思维表达的。

(2)形象思维:①基本单位:;②基本形式:在感觉、知觉和表象的上,运用、和等反映认识对象,事物的本质和规律。

③主要特征:基本单元的概念、运行方式的、思维表达的。

(3)二者关系:抽象思维与形象思维的区分是,不是。

在实际思维活动中,抽象思维与形象思维虽然各有其功能和作用,但又具有的关系。

3.遵循形式逻辑的与,是正确思维的条件。

4.逻辑思维的基本要求(1)同一律:合乎逻辑的思维是具有的思维。

在同一思维过程中,每一思想必须保持自身,不能,也不能。

用公式表示“”,在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“”,如果是,就是;如果是,就是。

故意违反同一律的要求,所犯的逻辑错误叫作“”或“”。

(2)矛盾律:合乎逻辑的思维是具有的思维。

用公式表示“”,在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“”和它的否定论断“”不能,其中必有。

违反矛盾律要求的逻辑错误叫作“”;(3)排中律:合乎逻辑的思维是是具有思维。

通常用公式“”来表示,在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“”和“”不能,其中必有,反对在“是”与“非”之间。

违反排中律要求的逻辑错误叫作“”。

(4)形式逻辑的是形成科学思维的条件5.科学思维(1)科学思维的含义:符合、遵循的思维,是能够达到结果的思维。

是对实践中遵循、运用、的思维方式的统称。

(2)科学思维基本条件:和。

(0280)《课程论》复习思考题本次考试题型是:简答题(答出要点即可)简述题(围绕要点陈述)论述题(陈述要点并能作适当分析)一、简述课程的研究对象、范围和作用。

二、试述不同时期课程演进的特点及制约课程变化的主要因素。

三、试述科学化课程理论的主要代表及基本观点。

四、试述布鲁纳的结构主义课程观。

五、试述概念重构主义的课程观。

六、试述课程的哲学基础及对课程的影响。

(本题包括4大哲学思潮,也可分为几个小题进行复习掌握)七、试述课程的心理学基础及对课程的影响(包含3个小题)八、试述泰勒的课程设计原理。

九、试述过程模式的课程观。

(详见书上内容)十、实践模式的课程观(详见书上内容)十一、批判模式的课程观(详见书上内容)十二、试评述学科课程、活动课程、综合课程和核心课程的优劣。

十三、试述未来课程改革的趋势。

十四、试述我国课程改革的动向及趋势。

(0280)《课程论》复习思考题答案一、简述课程的研究对象、范围和作用。

课程理论是研究课程的设计、编制和课程改革的理论。

课程论课程理论也即研究“教什么”的理论,是一门系统研究课程结构与功能、课程设计原理、实施方法和评价手段的理论体系。

它主要关注如下一些问题:课程设计的价值取向问题;2、课程设计的基础问题;3、课程编制原理问题;作用:1、它能使教育目标具体化,因此也是教育改革的突破口。

课程决定着课堂教学内容的组织与安排方式。

不同类型和特征的课程需要不同的方法。

3、课程决定着教学的组织形式。

4、课程决定着评价的方法。

二、试述不同时期课程演进的特点及制约课程变化的主要因素。

1、古代课程的特点:主要表现为“学程”,此外还有:伦理本位的课程观;服务于个别传授教学形式的教学内容;文献修订的编制方式;分科课程的表现形式。

古代课程设置的特点表现为“学程”。

无论是西方的“七艺”:文法、修辞、辩证法、算术、几何、天文、音乐还是我国古代的“六艺”:礼、乐、射、御、书、数都有这样的特征。

2、近代的特点主要表现为“教程”。

第1节 生态系统的结构[目标导读] 1.结合教材P 88问题探讨和旁栏思考题,理解生态系统的范围和含义。

2.结合教材P 89图5-1、P 90图5-2、图5-3,分析生态系统的组成成分及相互关系。

3.结合教材P 91图5-4、图5-5,掌握生态系统的营养结构。

[重难点击] 1.生态系统的组成成分及相互关系。

2.生态系统的营养结构。

课堂导入 方式一:右图为热带雨林的一个场景,图中有哪些生物和非生物?热带雨林中的所有生物构成了群落,热带雨林中的所有生物和无机环境构成了生态系统。

这节课,我们共同来学习生态系统的结构。

方式二:媒体播放蒙古歌唱家德德玛演唱的《美丽的草原我的家》MV 视频。

媒体播放MV 视频,然后课件展示问题:(1)画面里出现的是一个什么生态系统?你能列举一下从这首歌里听到的生物吗? (2)问题引入:什么叫生态系统?生态系统有哪几大类?各种生态系统有什么相同点?一、生态系统及其组成成分1.概念:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,叫做生态系统。

地球上的全部生物及其无机环境的总和,构成了地球上最大的生态系统——生物圈。

2.类型⎩⎪⎨⎪⎧自然生态系统⎩⎪⎨⎪⎧水域生态系统陆地生态系统人工生态系统:农田生态系统、人工林生态系统、 果园生态系统、城市生态系统等3.组成生态系统的成分合作探究1.动物园里的动物、植物、微生物及其无机环境能构成生态系统吗?答案动物园中的全部动物不能说是一个系统,因为其中的动物分开饲养,不能体现其内在的营养关系及相互联系,没能构成一个有机的统一整体,因此以它为主的动物园就不能构成一个生态系统。

2.判断下列说法是否正确,如果不正确说明特例:3.完善下面的关于生态系统各组成成分之间的关系图图1,并结合图2思考判断四种组成成分的技巧有哪些?答案 先据双向箭头确定“非生物的物质和能量”和“生产者”,再判断两者中有“3”个指出箭头的D 为“生产者”,有“3”个指入箭头的C 为“非生物的物质和能量”,最后根据D →A →B ,确定A 为消费者、B为分解者。

酵母菌在培养液中是如何分布的?

人教版高中生物教材必修3有探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验,

其中有这样的思考题:“从试管中吸出培养液进行计数之前,建议你将试管轻轻振荡几次。

”这是为什么?答案很简单:防止培养液中的酵母菌分布不均匀。

但是酵母菌在培养液中究竟是怎样分布的呢?上层多还是下层多?这个问题产生于学生,在教师之中也讨论过,始终存在2种看法:第1种看法认为酵母菌是兼性厌氧菌,在有氧和无氧的条件下都能生存。

培养液上层的氧气应该多一些,有氧条件下酵母菌对能源物质的利用更彻底,从节约能源的角度来看,应该主要分布在上层;第2种看法认为由于酵母菌的密度比培养液的密度稍大,按照重力作用的原理,酵母菌应该主要分布在下层。

事实到底怎样呢?笔者就该问题进行了实验探究,在解决该疑问的同时,还对该实验进行了改进,更加增强了实验结果的说服力。

现介绍如下。

一、实验过程

1.实验材料。

血球计数板(1 mm×1 mm,25×16=400)、显微镜、吸管、载玻片、盖玻片、烧杯、量筒、天平、干酵母粉。

从社会中来选择性必修三生物技术及工程第1 章发酵工程第1 节传统发酵技术的应用葡萄酒和葡萄醋都是由葡萄发酵而来,但是一个经酵母菌无氧呼吸产生了酒精,另一个经醋酸菌有氧呼吸产生了醋酸,因此口感不同。

(P4)探究·实践1.用水密封泡菜坛的目的是给泡菜坛内创造无氧环境,这说明泡菜制作需要在无氧条件下进行。

(P6)2.在泡菜发酵初期,由蔬菜表面带入的大肠杆菌、酵母菌等较为活跃,它们可进行发酵,发酵产物中有较多的CO2,如果泡菜坛装得太满,发酵液可能会溢出坛外。

另外,泡菜坛装得太满,会使盐水不太容易完全淹没菜料,从而导致坛内菜料变质腐烂。

泡菜坛留有一定的空间,也更方便拿取泡菜。

(P6)3.提示:根据实际情况回答。

(P6)探究·实践1.在葡萄酒的制作过程中,发酵液中会产生气泡,这是因为酵母菌发酵产生CO2。

如果是用紫色葡萄制作葡萄酒,随着发酵时间的延长,由果皮进入发酵液的花青素会越来越多,因而发酵液的颜色会逐渐加深变成深红色。

果醋发酵过程中一般不会出现气泡,发酵完成时,在发酵液的液面上会出现一层菌膜,这是醋酸菌膜。

(P7)2.果酒中除了酵母菌,还有乳酸菌、醋酸菌等微生物。

乳酸菌可能分解果酒中的糖、甘油、酒石酸等,从而使果酒变质。

可以通过调节发酵的温度、果酒的pH等来控制乳酸菌的含量。

果汁中的糖也是醋酸菌重要的碳源和能源。

在有氧的情况下,醋酸菌能把糖分解成醋酸;在缺少糖源的情况下,乙醇便是醋酸菌的碳源和能源,它将乙醇转化为乙醛,再将乙醛变为醋酸。

由于醋酸菌在有氧的条件下才能进行旺盛的代谢活动,因此在制作果酒的过程中尽量减少O2含量,可以抑制醋酸菌的生长繁殖。

此外,通过调节发酵的温度、果酒的pH等同样可以控制醋酸菌的含量。

3.随着醋酸发酵的进行,发酵液的pH、发酵温度等均不利于酵母菌的生长繁殖,因此酵母菌活性很低。

在我们的实验条件下,当打开瓶盖后,空气中的醋酸菌会进入发酵液中大量繁殖,其他的菌因不适应环境条件而不能繁殖。

二、追寻生命的起源问题解答

【想一想】古代没有形成真正科学而系统的生物学的原因有哪些?其中主要的原因是什么??原因有:人们对自然的认识有限;生产力发展水平底;神学、宗教、传说对人们思想的束缚;近代科学认识和方法还未出现。

其中主要原因是生产力水平低下,人们受宗教神学的影响。

?【想一想】达尔文写作《物种起源》,给我们的启发有哪些?达尔文在考察中得出的结论和林耐的结论有什么不同?

启发:要具有敏锐的洞察力和持之以恒的精神。

不同:林耐认为生物是神创的,因此物种是不变的。

达尔文则认为自然界生物的物种是不断进化的,不断从低级向高级发展。

自然界进化的规则是生存竞争,通过自然选择,最适者生存下来。

?【议一议】有人说,17世纪的牛顿把“造物主(神)”从无生命现象的研究领域驱逐出去了,19世纪的达尔文又把“造物主”从有生命现象的研究领域驱逐出去了。

这种说法对吗?结合所学知识谈谈你的理由。

?提示:对。

说明理由时要联系牛顿和达尔文的成就给神学的打击。

如进化论给上帝创造万物说以致命一击。

它证明了今天的整个有机界——植物、动物,包括人在内,都是延续亿万年的发展过程的产物。

?【自我测评】达尔文进化论的核心观点是什么?进化论是怎样传入我国的?产生了什么影响?

?核心观点是:自然界生物的物种是不断进化的,不断从低级向高级发展。

自然界进化的规则是生存竞争,通过自然选择,最适者生存下来。

?1894年,严复翻译《天演论》在《国闻报》的增刊上发表,系统地介绍了进化论。

进化论传入中国,震动了中国的思想界,对维新变法运动和新文化运动起了巨大的推动作用。

?【阅读与思考】上面两段文字反映了什么历史现象?你是怎样看待的?

反映的是达尔文进化论从出版后到20世纪以来遭到巨大的抵制。

?从中可以看出:当时宗教习惯的影响很大;科学的发展是艰难而曲折的;要学会分辨真理,相信科学。

?从时代背景分析,你认为上面两段文字反映的历史现象是否存在差别?为什么? ?有差别。

材料二中所表现的反对和抵制较之材料一要小一些。

随着时代发展,科学在进步。

三、人类文明的引擎问题解答

?【议一议】大机器工厂与手工工场有哪些区别?

提示:用机器进行生产;实行工厂制管理;使用蒸汽机作动力。

【议一议】蒸汽机的发明给人类社会带来了哪些影响?

提示:从生产力进步、生产关系变革、国际格局变化和科学文化事业进步等方面分析影响。

如经济上:提供了更加便利的动力,迅速推广后,大大推动了机器的普及和发展;人类社会由此进入蒸汽时代。

?【读一读】天才,不过是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。

你对这句话是怎么看的?爱迪生发明电灯的艰辛历程正是这句话得到真实写照。

它告诉我们,要想取得成就必须依靠勤奋的努力。

?【想一想】我们生活中的哪些东西是第二次工业革命时发明的?

发电机、电灯、电话、电车、电影、内燃机、柴油机、电报、塑料、人造纤维、人造染料等等。