宋代墓葬

- 格式:ppt

- 大小:74.22 MB

- 文档页数:100

提到宋代,人们眼前总会浮现出《清明上河图》中熙熙攘攘、繁华热闹的城市形象,耳边萦绕着或悱恻缠绵或激情豪迈的宋词。

而南京为南宋陪都,历时三百余年的两宋,在中国古代文化发展史上有着举足轻重的地位,在政治制度更迭、科学技术发展、学术思想、文学艺术创造等方面,均取得了前所未有的成就,开辟了一个独具特色的历史新时代。

而当时的服饰,也处于不断地发展与进步之中,呈现出独特的衣俗风尚。

秦观《南歌子》:“揉蓝衫子杏黄裙,独倚玉阑无语点檀唇。

”朱淑真《生查子》:“玉减翠裙交,病怯罗衣薄。

”欧阳修《于飞乐》:“蜀红衫,双绣蝶,裙缕鹣鹣。

”贺铸《减字浣溪沙(十五之十)》:“宫锦袍熏水麝香。

越纱裙染郁金黄。

薄罗依约见明妆。

”这一首首宋词,从侧面展示了当时服饰的琳琅满目、多姿多彩,一幅幅画面形象生动,令人回味无穷。

而在考古工作者的努力下,今天的我们也能够一睹宋代实物的风采,切身体会到古人的卓越设计与精湛工艺。

2003年9月30日,南京高淳县花山乡在道路施工中,于茅庵山南麓,距高淳县城约12公里处发现南宋砖室墓一座,南京市博物馆、高淳县文保所相关人员联合对古墓进行了抢救性考古发掘。

墓葬的主人是一位女性,其墓中出土了银器、铜器、玉器、竹木器、铁器等一批文物,其中尤为特别的是50多件丝绸制品,种类丰富,工艺多样,图案精美,具有很高的研究与观赏价值。

其中多件服装保存完整,十分难得。

花山宋墓出土的丝绸服饰种类繁多,包括衣、裤、裙、抹胸、鞋、袜、包袱、被衾、香囊等,质料涵盖罗、绢、纱、丝等。

服装纹饰多变,以各类花卉纹为主。

花纹风格崇尚写实,构图匀称,花朵摇曳生姿,活泼生动,具有典型的宋代特征。

这其中的一部分服饰目前正在南京市博物馆《云裳簪影》展厅展出,下面我们选择其中三件各具特色的服饰加以介绍:素纱直襟窄袖衫衣长60,通袖长148,袖口宽13厘米。

为纱质单衣,直领对襟,窄袖,衣摆两侧开叉。

用同色面料镶领缘与门襟,从领边露出的行针线迹来看,原应该还有一条细滚边。

二、南方宋墓1、成都及其周边地区以成都市为中心、龙泉山和邛崃山之间的岷江中游和沱江上游地区。

本地区在宋代属于成都府路中部地区,从现今的行政区划来看,主要为成都市和德阳市辖区。

成都地区宋墓的分期——北宋前期,北宋中后期、南宋北宋前期:与北宋唐末五代砖室墓接近北宋后期砖室:蒲江五星镇(1072年),成都龙泉驿青龙村M2(1062年)北宋后期砖室火葬:成都龙泉驿青龙村M3(1106年)北宋后期石室:成都新津邓双乡(1081年)南宋砖室:官渠埝M5(1158年),成都二仙桥M1(1152年)南宋砖室火葬:成都金鱼村M9(1182年、1211年)、成都高新区石墙村M5(1192年、1211年)南宋石室火葬墓:龙泉驿洪河大道M2、双流华阳镇M16。

随葬品——釉瓷、陶俑、真文券。

真文券与道教有着密切的关系,“华盖宫”文券和“天帝敕告”文券属于道教上清派,“安(镇)墓真文”券、“消灾真文”券券属于道教灵宝派。

北宋中期以后道教因素在墓葬中的流行可能与北宋时期道教的发展有很大关系,而北宋诸帝中又以真宗和徽宗尤甚。

宋徽宗时期,天下崇道之风到达了一个顶峰。

李焘撰:《续资治通鉴长编》卷七十二《真宗·大中祥符二年》:“(宋真宗大中祥符二年十月甲午)诏诸路、州、府、军、监、关、县择官地建道观,并以‘天庆’为额,民有愿舍地备材创盖者亦听。

先是,道教之行,时罕习尚,惟江西、剑南人素崇重。

及是,天下始遍有道像矣”。

洪迈撰、何卓点校:《夷坚志·夷坚三志己》卷第九《泗州普照像》:林灵素既主张道教而废释氏。

政和中,诏每州置神霄宫,就以道观为之,或改所在名刹,揭立扁榜”。

王称撰:《东都事略》第十一卷《徽宗皇帝二》:“(政和七年)皇帝崇尚道教,号教主道君皇帝。

二月辛未,改天下天宁观为神霄玉清万寿宫,无观者以寺充”。

二仙桥M1特点及随葬品“凡叉手之法,以左手紧把右手拇指,其左手小指则向右手腕,右手四指皆直,以左手大指向上。

安徽地区宋代墓葬汇报人:日期:目录CATALOGUE•宋代墓葬概述•安徽地区宋代墓葬类型•安徽地区宋代墓葬的装饰风格•安徽地区宋代墓葬的发现与研究价值•安徽地区宋代墓葬的考古发掘成果•安徽地区宋代墓葬的保护与利用01CATALOGUE宋代墓葬概述宋代是中国历史上的一个重要时期,经济、文化、科技等方面都取得了巨大的发展。

宋代是中国历史上一个相对稳定的时期,经历了北宋和南宋两个阶段,其中南宋时期因为政治动荡等原因,墓葬文化也发生了变化。

宋代历史背景宋代墓葬特点宋代墓葬以砖室墓为主,也有石、砖混合结构的墓葬。

宋代墓葬的形制多样,包括单室、双室、多室等。

宋代墓葬中出现了较多的壁画和石刻等装饰,反映了当时的社会风俗和文化特点。

安徽地区宋代墓葬分布安徽地区是宋代墓葬的重要分布区域之一,其中以皖南地区最为集中。

安徽地区的宋代墓葬多分布在山地或丘陵地带,与当时的地理环境和社会背景有关。

安徽地区的宋代墓葬在形制、装饰、规模等方面都有所不同,反映了当时不同阶层和地位的人们的生活方式和文化特点。

02CATALOGUE安徽地区宋代墓葬类型在安徽地区,石室墓的建造可能与当地的地质条件有关,因为该地区拥有丰富的石材资源。

石室墓是一种特殊的墓葬形式,其特点是使用大型石材作为主要建筑材料。

这种墓葬形式在宋代非常流行,尤其是在安徽地区。

石室墓的建造通常需要大量的石材和劳动力,因此这种墓葬形式通常与有权势的家庭或社会地位较高的人有关。

或石块。

尤其是在安徽地区。

富裕的家庭或社会地位较高的人有关。

并在其中放置棺材或尸体。

种墓葬形式通常与普通百姓或社会地位较低的人有关。

土壤较为松软,难以开采石材或砖瓦。

03CATALOGUE安徽地区宋代墓葬的装饰风格石刻装饰特点安徽地区的宋代墓葬中的石刻装饰具有独特的风格,通常以石门、石桌、石凳等为主,雕刻内容丰富多样,包括人物、动物、花卉等。

这些石刻作品雕刻精细,线条流畅,形象生动,具有极高的艺术价值。

宋代墓葬石刻艺术造型浅析作者:周科来源:《颂雅风·下半月》2019年第01期摘要:宋代的巴蜀地区,由于其所处地理位置的独特性和文化传统,形成了独具特色的墓葬石刻艺术。

这些墓葬石刻充分展现了墓葬的文化内容,营造出独特的文化艺术氛围,展现了不同地区、不同阶层和不同性别的人对死后世界的不同想象和看法。

石刻艺术是我国古代先民的智慧结晶,也是重要的图腾文化,中国人不仅在生前喜欢在各种石头上进行雕刻,还把石刻艺术带进了墓葬之中,让这种古老而神秘的艺术伴随一生。

宋代是我国文化空前繁荣的时期,尤以宋代的绘画艺术流芳百世,宋代的墓葬石刻艺术也表现除了“百家争鸣”的局面。

关键词:宋代巴蜀地区墓葬石刻宋代巴蜀地区是西南丝绸之路的必经之地,也是中外文化交流的窗口,造就了巴蜀地区与中原地区截然不同的文化特色。

例如中原地区的墓葬多采用砖雕壁画艺术,而巴蜀地区的墓葬多采用在墓室的墓门、墓壁、墓顶等位置进行雕刻,巴蜀墓葬石刻藝术规模宏大、雕刻精美、雕工栩栩如生,是中华民族不可多得的瑰宝。

墓葬石刻艺术时巴蜀文化的映射,具有丰富的历史价值、艺术价值和文化价值。

本文深入剖析了宋代巴蜀地区墓葬石刻艺术造型的特点,提出了一些浅薄的鉴赏意见。

一、惟妙惟肖的动植物类石刻巴蜀地区独特的气候条件孕育了独特的动植物,例如世界闻名的大熊猫、孔雀、大象等,植被资源也异常丰富,例如竹子、红杉、高山松、云南松等,巴蜀地区丰富的动植物资源也是墓葬石刻艺术的创作来源。

例如在四川省泸县挖掘的宋代墓葬中出土了一个圆雕武士坐像,武士头顶雕刻了一个威武的虎头帽盔,石匠在虎头帽盔的正中央雕刻了一个清晰的“王”字,展现了细致的雕刻工艺。

在同地区部分墓室石壁上雕刻了飞鹤图,飞鹤在中国文化中代表的是长寿、吉祥、羽化成仙之意,墓室中雕刻飞鹤寄托了墓主人对于来世的美好期盼、对于西方极乐世界的向往,石匠甚至把飞鹤翅膀振动的姿态雕刻了出来,让人仿佛亲眼看到仙鹤飞翔的画面。

1.江西靖安李洲坳东周墓葬的考古发现2007年1月6日,江西省文物考古研究所、靖安县博物馆联合对靖安县水口乡东周墓葬进行发掘。

这种“一坑多棺”的葬俗在我国考古史上属首次发现。

保存的大量人类遗骸,填补了中国南方地区先秦人类遗骸研究的一项空白,为先秦时期南方地区体质人类学研究提供了重要标尺。

靖安东周墓葬群出土各类文物650余件。

这些文物大致可以归类为:金质饰物1件,圆形金质饰物,直径达30厘米,表面用錾刻技法装饰出三圈龙形纹饰;外围环以双层陶制装饰品,其上刻有精美的云雷纹饰。

这组器物造型独特,工艺考究,是目前国内发现的同期体量最大、装饰最为繁复的金器。

竹器,竹器品种有竹笥、竹席、竹扇、竹勺等。

便面(竹扇),长37厘米,用精细的竹篾编成,保存完好,为我国出土最早最完整的扇类实物证据,堪称中华第一扇。

竹席,发现并成功取出3床竹席,长约180、宽约80厘米。

织法讲究,保存相当完好。

竹笥,出土有方形和圆形。

有的四周衬以丝织物,有的四角包裹了金属附饰。

圆形竹笥,用0.4毫米的竹丝编织成,制作极其精巧。

漆器,漆器品种有漆勺、漆盒、彩绘漆剑、漆盘等。

漆勺,扁腹、曲柄。

造型奇特,数量较多。

长约40厘米。

异形漆盒,长 17厘米,高6厘米。

保存完好,造型奇特,表面装饰规整的凹凸弦纹,髹黑漆;在黑漆表面刻划有极其精细的刻饰线纹,刻饰线纹等距,间距1毫米,深浅如一。

在中间的凹形方框内还镶嵌有极其精巧的箭镞状饰物。

堪称髹漆制品的精品佳作。

彩绘木剑,长约50厘米,保存完好。

通体饰彩,鲜艳夺目。

木器,木器品种有纺织用具、木盒、木梳等。

青铜器和原始青瓷器,青铜器出土多件。

造型简单,没有装饰纹样,属越系青铜器的制作风格;原始青瓷器制作较精美,既有越系青瓷的造型特点,其瓷胎、釉色有具有强烈的本地文化特色。

出土了300余件纺织品,品种有桑蚕丝和麻两种。

G11号棺木出土的一块184厘米X133厘米的方孔纱是中国纺织品文物出土最早、面积最大的整幅拼缝织物。

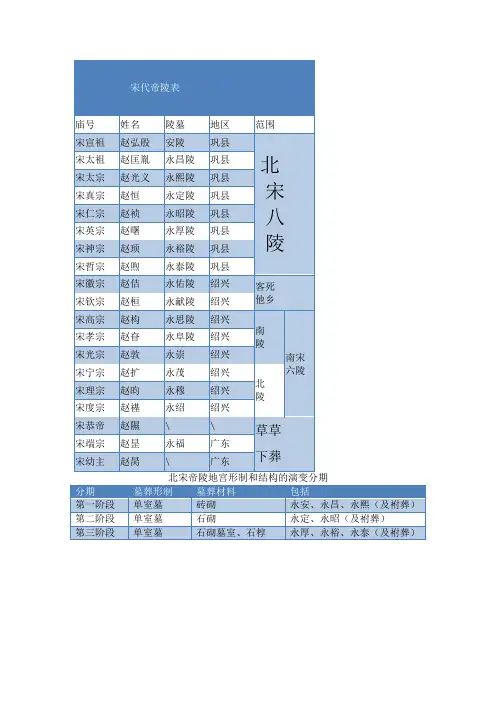

宋襄公陵墓全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:宋襄公陵墓位于河南省浚县城南10公里处的青溪村,是中国现存最早的陵墓之一,也是宋代唯一保留完整的皇家墓葬。

宋襄公为北宋第四位皇帝,是一位仁孝果敢的君主,他的陵墓规模宏大,建筑风格独特,是中国古代陵墓建筑的典范。

宋襄公陵墓始建于宋太祖时期,历经多次修缮,直到宋徽宗时期才最终完成。

整个陵墓占地近千亩,包括正殿、侧殿、神道、墓道、坟涧等多个建筑群,构成了一座庄严肃穆的皇家陵墓。

其中最为壮观的当属正殿,正殿建在一座高大的石台上,门前矗立着巨大的石狮,两旁是石刻的龙、凤、卷草纹饰,雕刻细腻,气势雄伟。

在宋襄公陵墓的神道上,还有大量的石刻,包括石狮、石马、神兽等,这些都是当时工匠们的杰作,展现出了北宋时期的雕刻艺术水平。

神道两侧还有各种形态各异的石碑,上面刻有关于宋襄公的事迹和功绩,历经千年依然清晰可辨。

通过石狮、石马,沿着神道一路前行,便是宋襄公的陵墓。

宋襄公陵墓是由青白石砌成的方形墓冢,高耸挺拔,宛如一座宫殿。

陵墓周围还种有槐树、松柏、花木,绿荫葱茏,显得庄严肃穆。

陵墓内部设有殿堂、御苑、牌坊等建筑,彰显了宋代皇家陵园的气势和宏伟。

在宋襄公陵墓的考古中,发现了大量珍贵文物,包括铜器、陶器、瓷器、玉器等,这些文物不仅是研究宋代文化的重要实物资料,也是宋襄公陵墓的珍贵遗产。

其中最为引人注目的是宋襄公的陪葬品,在陵墓中出土了大量金银器、珠宝首饰和织锦等,展现了当时皇室的奢华和富裕。

除了宋襄公本人的陵墓外,陵墓周围还有大量子墓,供皇室贵族陪葬。

这些子墓规模大小不一,有的是狭长的石室,有的是方形的土坑,每一个子墓都是一个独立的世界,记录着古代皇家的辉煌和荣耀。

宋襄公陵墓是中国古代陵墓建筑的杰作,它融合了当时社会文化、宗教信仰和建筑技术,展现了北宋时期的政治、经济和文化繁荣。

作为中国现存最早的皇家陵墓之一,宋襄公陵墓见证了中国古代帝王陵墓建筑的发展历程,对后世的研究具有重要的历史、艺术和科学价值。

宋朝历代皇帝陵墓《北宋》01 太祖赵匡胤(公元927-976年),中国北宋王朝的建立者,庙号宋太祖,涿州(今河北涿州)人。

出身出官家庭,赵弘殷次子。

948年,投后汉枢密使郭威幕下,屡立战功。

951年郭威称帝建立后周,赵匡胤任禁军军官、殿前都点检。

周世宗柴荣死后,恭帝即位,建隆元年(960年),他以镇、定二州的名义,谎报契丹联合北汉大举南侵,领兵出征,发动“陈桥兵变”,黄袍加身,代周称帝,建立宋朝,定都开封。

赵匡胤称帝后,先后攻灭南平、后蜀、南汉、南唐和湖南等割据政权,统一全国,结束了五代十国分裂混战局面。

赵匡胤统治时期,吸取唐朝宦官专权、藩镇割据导致灭亡的教训,接受贤臣赵普的建议,通过“杯酒释兵权”削夺了武官的地位,从而“重文轻武”,加强中央集权。

使宋没有宦官专权、藩镇割据,社会比较安定。

但是也导致宋朝“积贫积弱”,外族纷纷侵扰。

但也因为重文轻武,使宋代文学、哲学、美术、科技异常发达。

开宝九年(976年),赵匡胤在北征契丹的途中暴死,享年50岁。

宋太祖赵匡胤(永昌陵)巩义市芝田乡02 太宗赵匡义(公元939-997年),北宋第二位皇帝(967-997年在位),在位22年。

享年58岁。

赵弘殷第三子,是北宋开国君宋太祖赵匡胤的亲弟弟。

本名赵匡义,太祖登基后一度改称赵光义。

宋太宗很有作为,勤于政务,关心民生;不过由于他两度伐辽失败,导致四川王小波、李顺农民起义。

但是总的来说,他统治时期宋朝比较强盛。

宋太宗赵光义(永熙陵)河南巩县03 真宗赵恒(公元968-1022年),名赵恒,原名赵德昌,是北宋的第三位皇帝。

他是宋太宗的第三个儿子,登基前曾被封为韩王、襄王和寿王,997年以太子继位。

宋真宗统治时期治理有方,北宋的统治日益坚固,国家管理日益完善,北宋比较强盛。

宋真宗赵恒(永定陵)04 仁宗赵祯(公元1010-1062年),宋仁宗初名受益,是宋真宗的第六子,生于大中祥符三年(公元1010年),1018年立为皇太子,赐名赵祯,1023年即帝位,时年13岁。

宋朝的殡葬方式

宋朝的殡葬方式主要包括土葬和火葬两种形式。

在宋朝,殡葬习俗受到佛教影响,火葬逐渐盛行。

南宋时期,绍兴二十七年(1157年)范同曾奏称“生则奉养之具唯恐不至,死则燔燕而弃捐之”,反映了当时实行火葬的情况。

火葬不仅适用于普通百姓,甚至一些富裕家庭和士族也选择了火葬。

除了火葬外,土葬也是宋朝常见的葬礼形式。

北宋时期已有规定平民的丧舆、随葬品数量等细节,并推广至社会各阶层。

在土葬习俗中,逝者会以新衣作为随葬的“明衣”,并在棺中放置盛有粮食的罂等物品。

同时,宋代人在丧祭时焚烧纸钱,称为“楮镪”。

此外,宋朝政府出于节约土地资源和遏制厚葬风气,三令五申禁止厚葬,规定棺内不得放置金玉珠宝,也不能用石板来构建墓室和棺槨。

各级官吏的墓田面积、坟茔高度、石兽数量也都有明确规定。

综上所述,宋朝的殡葬方式体现了当时的社会风俗和文化特色,既有受佛教影响的火葬,也有传统的土葬,且政府对丧葬制度有一定的规制,以促进社会节俭和有序。

历代墓葬知识整理中国历史上的墓葬文化源远流长,不同时期的墓葬形式和随葬品都有其独特的特点和文化内涵。

本文将对中国历代墓葬的知识进行整理和介绍。

下面是本店铺为大家精心编写的5篇《历代墓葬知识整理》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《历代墓葬知识整理》篇1一、先秦时期先秦时期的墓葬主要有土坑墓和木椁墓两种形式。

土坑墓是最早的墓葬形式,即在地面挖出一个坑,将死者放入后掩埋。

木椁墓则是在土坑墓的基础上发展而来的,用木头做成棺材,将死者放入后埋入地下。

在随葬品方面,先秦时期的墓葬主要有陶器、玉器、铜器等。

二、汉代汉代墓葬主要有砖室墓和石室墓两种形式。

砖室墓是用砖块砌成的墓室,石室墓则是用石块砌成的墓室。

在墓室的建造上,汉代墓葬注重对称和等级,墓室内的壁画和石刻艺术也非常发达。

随葬品方面,汉代墓葬主要有陶器、铜器、玉器、金银器等。

三、唐代唐代墓葬主要有砖室墓和石室墓两种形式,与汉代墓葬不同的是,唐代墓葬的墓室更加宽敞,墓室内的壁画和石刻艺术也更加精美。

随葬品方面,唐代墓葬主要有陶器、铜器、玉器、金银器等,尤其是唐三彩器,成为了唐代墓葬的代表性随葬品。

四、宋代宋代墓葬主要有砖室墓和石室墓两种形式,墓室的建造风格更加简洁,墓室内的壁画和石刻艺术也不再像唐代那样精美。

随葬品方面,宋代墓葬主要有陶器、铜器、玉器、金银器等。

《历代墓葬知识整理》篇2历代墓葬知识整理墓葬是中国历史文化的重要组成部分,反映了不同历史时期的社会制度、文化风貌和科技水平。

以下是对中国历代墓葬知识的整理: 1. 殷商时期殷商时期(约公元前 1600 年至公元前 1046 年)是中国古代墓葬制度的奠基时期。

这一时期的墓葬主要以土坑竖穴墓为主,墓室面积一般较小,通常在 2-3 平方米之间。

墓葬中常随葬有陶器、玉器、铜器等物品。

2. 周代时期周代时期(约公元前 1046 年至公元前 256 年)是中国古代墓葬制度的发展时期。

周代墓葬分为王室墓和贵族墓两种。

宋代墓葬装饰研究一、本文概述宋代,作为中国历史上的一个重要时期,不仅在政治、经济、文化等方面取得了显著的成就,而且在墓葬装饰艺术上也展现出了独特的风格和魅力。

本文旨在深入研究宋代墓葬装饰的特点、风格、演变及其背后的文化内涵和社会背景,以期对宋代历史文化有更全面、深入的理解。

本文将对宋代墓葬装饰的历史背景进行梳理。

宋代,社会相对稳定,经济繁荣,文化艺术高度发展,这为墓葬装饰艺术的发展提供了良好的社会环境。

同时,宋代的哲学思想、宗教信仰、审美观念等也对墓葬装饰产生了深远影响。

本文将重点分析宋代墓葬装饰的艺术风格和特点。

宋代墓葬装饰以其丰富的题材、精湛的工艺、独特的审美追求而著称。

通过对宋代墓葬装饰的图案、色彩、构图等方面的细致分析,我们可以揭示出宋代墓葬装饰的独特魅力和艺术价值。

本文还将探讨宋代墓葬装饰的演变过程。

随着社会的变迁和审美观念的变化,宋代墓葬装饰也经历了由简到繁、由粗到精的演变过程。

这种演变不仅体现了宋代社会文化的发展脉络,也反映了人们对生死观念、宗教信仰等问题的思考和追求。

本文将对宋代墓葬装饰的文化内涵和社会背景进行深入挖掘。

通过对宋代墓葬装饰与当时社会文化、宗教信仰、审美观念等方面的关联分析,我们可以更深入地理解宋代墓葬装饰的艺术价值和历史意义。

本文将从历史背景、艺术风格、演变过程和文化内涵等方面对宋代墓葬装饰进行全面深入的研究。

希望通过本文的探讨,能够为宋代历史文化的研究贡献一份力量。

二、宋代墓葬装饰概述宋代,作为中国古代社会的重要历史阶段,不仅在政治、经济、文化等领域取得了显著的成就,其墓葬装饰艺术也达到了一个新的高峰。

宋代的墓葬装饰,既继承了前代的传统,又有所创新,展现出独特的美学特征和时代精神。

在墓葬装饰的题材上,宋代墓葬表现出了多样化的特点。

常见的装饰题材包括人物、动物、植物、日月星辰、神话传说等。

这些题材的选择,不仅反映了当时社会的审美风尚,也体现了人们对死后世界的想象和寄托。

宋代丧葬习俗举隅(上)张邦炜在宋代的各种丧葬习俗中,良俗、陋俗兼而有之。

当时盛行的火葬,便是一大良俗。

至于陋俗,则以避回煞、看风水、烧纸钱、做道场四种最具代表性。

本文拟对这四种习俗及其盛行原因作些剖析。

一、避回煞回煞又称丧煞或归煞。

按照迷信的说法,人死后其魂气将于固定的日子归家,到时有凶煞出现,危及家人,一定要举家躲避。

这一陋俗并非自古而然。

南宋俞文豹《吹剑录全编》四录称:避煞之说,不知出于何时?他从唐代吕才《百忌历》中发现有所谓《丧煞损害法》,此后“世俗相承,至期必避之”。

其实,这一陋俗已见于北齐颜之推《颜氏家训》卷上《风操篇》:偏傍之书,死有归杀,子孙逃窜,莫肯在家,画瓦书符,作诸厌胜。

丧出之日,门前燃火,户外列灰,祓送家鬼,章断注连。

颜氏赓即加以痛斥:凡如此比,不近有情,乃儒雅之罪人,弹议所当加也。

宋代避煞之风遍及各地,经济最为发达、文化程度最高的江浙地区尤其盛行。

南宋洪迈《夷坚志》乙志卷19《韩氏放鬼》称:江浙之俗信巫鬼,相传人死则其魄复还,以其日测之,某日当至,则尽室出避于外,名为避煞。

命壮仆或僧守其庐,布灰于地,明日视其迹,云受生为人为异物矣。

临安府作为南宋的“首善之地”,此风居然不减于外地。

每当所谓回煞之日,“京城乃倾家出避”。

“而俗师以人死日推算,如子日死,则损子午卯生人。

”于是“虽孝子亦避,甚至妇女皆不敢向前”,[1]演出了一幕幕儿子躲父亲、妻子躲丈夫的闹剧。

回煞纯属迷信,已被事实戳穿,当时人曾有记述。

以下两件事,即是其例证。

例一:在波阳(江西波阳县),韩氏家族有位妇女死去,回煞之日,举家逃避,请了个名叫宗达的僧人留宿家中。

夜半,“房中有声呜呜然,久之渐厉”。

宗达不免心中恐惧,只顾念经“至数十过”。

天快亮,韩氏子弟归来,得知此情,与宗达一道,“执仗而入”。

但见一物,长约四尺,“首带一瓮,直来触人”。

宗达举仗便打,“瓮即破,乃一犬呦然而出”。

原来,韩氏子弟离家关门前,这只狗已潜入房中,见瓮中有糠,“伸首※之,不能出,故戴而号呼耳。

宋代梁全本墓罗火金1 张丽芳2(1.焦作市博物馆,河南 焦作 454002;2.焦作市文物工作队,河南 焦作 454002) Abstract :I n M ay 1996,m ore t h an t h irt y to m bs ar e excava t e d by Jiaozuo W o r k Tea m of Cult u ralRelics ,a m ong w hich ,a brick -r oo m t o m b o fw oodwo r k style o f late Northern Song dynasty unearthed a piece of epi -taph and a black -g lazed pr unus vase w ith raised line .B ecause the ep itaph is uneart h ed ,t h e t o m b beco m es a standar d o f the sa m e kind of ones .K ey w ords :Jiaozuo ;the to m b of Liang Quanben of Nort h ern Song dynasty ;bu ria l a rtifac ts ;standard摘 要:1996年5月焦作市文物工作队在河南轮胎厂发掘30余座古墓,其中一座为北宋晚期仿木结构砖室墓。

出土有墓志和黑釉弦纹梅瓶。

因有墓志,故其墓葬形制和梅瓶样式为鉴定同类墓葬形制和梅瓶的标尺。

关键词:焦作;北宋梁全本墓葬;随葬品;标尺 1996年5月,位于焦作市东南隅的河南轮胎厂,在基本建设施工中,发现古代墓葬30余座,大部分为东汉时期墓葬,同时还发现一座有明确纪年的宋代墓葬。

本次发掘的墓葬群为焦作市文物保护单位———马作墓群的一部分,位于整个墓群的南部边缘。

图一 梁全本墓葬地理位置图马作墓群位于汉魏山阳故城西约2公里处,处于太行山南麓坡地与南部怀川平原的交接处,地势北高南低,南临新(乡)———焦(作)铁路。

南京高淳花山宋墓出土的绢地星象图文 图/陈欣花山宋墓位于南京高淳区花山茅庵山(马鞍山)南麓,距高淳城区约12公里。

该墓为长方形砖砌单室墓,长3.5米,宽0.9米,高度因施工破坏而不明。

墓室后部设有砖砌棺床,棺床上的黑漆棺保存较好,漆棺内出土52件(套)丝织品,十分精美。

其中1件绘有星象图,较为罕见。

星象图丝织品呈长方形,长3.16米,宽0.5米,绢地。

图上绘有一条弯曲的银河,银河两侧分布着山川、星宿、河流,同一星宿的星星之间以直线相连,星星涂绘成实心,其他图案用线条勾勒轮廓。

现收藏于南京市博物馆。

结合墓中出土丝织品中服饰的款式种类、质料及纹样特征等考虑,花山宋墓的年代当为元乂墓墓顶星象图(《河南洛阳北魏元乂墓调查》)南宋中期以后,即13世纪中后期。

今高淳胥河以南包括花山在内的地域,自宋代端拱元年(988年)以来就属建平县,两宋时期归广德县(军)所管辖。

从起源与发展看花山宋墓星象图中国古代星象图起源于史前,在漫长的发展演变过程中,表现出较为复杂的特征。

花山宋墓星象图中的星象与墓葬古代所属的广德县的分野星宿的星象有一定关联,其图像的形式与表达也基本符合古代星象图总体的发展规律。

“分野论”星象图是先民观测星空的形象记录,其绘制基于古代传统天文学知识。

古人相信天上与人间是相互对应的,可以通过观测天象来占卜人间的吉凶祸福,即“天象垂,见吉凶”。

为了确定人事凶吉的地点,并建立天上星辰与人世列国或州郡之间相互匹配的稳定关联,出现了“分野”理论,有了“象天法地、界分山河”,以“分野”为内涵的星象图。

分野星象图常常出现于古代地理著作或文献中,用不同星宿坐标划分天下列国、州郡,将天上的星宿分别匹配于地上的不同区域,或者根据地上的区域来划分天上的星宿。

明代以前的分野星象图基本以“三垣二十八宿”来划分星象及对应的地理区域,各家虽略有差别,但总体较为固定。

《诗经图谱慧解》中绘有《十五国星次纪候图》,其中有“斗牛分野吴越之地扬州之域”的注解。