(整理)与动脉粥样硬化相关的外周动脉疾病的治疗进展.

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:11

Traditional Chinese Medicine 中医学, 2023, 12(8), 1985-1990 Published Online August 2023 in Hans. https:///journal/tcm https:///10.12677/tcm.2023.128292近15年动脉粥样硬化的中西医理论机制研究进展朱西阳湖北中医药大学,针灸骨伤学院,湖北 武汉收稿日期:2023年6月16日;录用日期:2023年7月28日;发布日期:2023年8月9日摘要 动脉粥样硬化(arteriosclerosis, AS)是一种发生在大、中血管的慢性特异性炎症,可引发冠心病和脑梗死,其发病率和病死率均居各种疾病前列,是严重危害人类生命健康的疾病之一。

目前关于动脉粥样硬化的机制尚不十分明确,各中西医学者各有其见解。

搜索国内外近十五年关于动脉粥样硬化的中医、西医理论机制以及实验研究进展的期刊论文,为动脉粥样硬化机制的研究提供参考,有利于以后的治疗研究。

关键词动脉粥样硬化,理论机制,中医,西医,研究进展Research Progress of Theoretical Mechanism of Traditional Chinese Medicine and Western Medicine on Atherosclerosis in Recent 15 YearsXiyang ZhuCollege of Acupuncture and Orthopaedics, Hubei University of Chinese Medicine, Wuhan Hubei Received: Jun. 16th , 2023; accepted: Jul. 28th , 2023; published: Aug. 9th , 2023AbstractAtherosclerosis (AS) is a kind of chronic specific inflammation that occurs in large and middle blood vessels, which can cause coronary heart disease and cerebral infarction. Its incidence rate朱西阳and mortality rate are in the forefront of various diseases, and it is one of the diseases that se-riously endanger human life and health. At present, the mechanism of Atherosclerosis is not very clear, and Chinese and Western medicine practitioners have their own views. Search the domestic and foreign journal papers on the theoretical mechanism of Atherosclerosis in traditional Chinese medicine and western medicine and the progress of experimental research in the past 15 years to provide reference for the research on the mechanism of Atherosclerosis, which is conducive to the future treatment research.KeywordsAtherosclerosis, Theoretical Mechanism, Traditional Chinese Medicine, Western Medicine,Research Progress Array Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)./licenses/by/4.0/1. 引言动脉粥样硬化(arteriosclerosis, AS)是一种发生在大、中血管的慢性特异性炎症,是心绞痛、心肌梗死、动脉瘤和外周动脉疾病共同的病理生理基础。

动脉粥样硬化的机制及治疗药物的研究进展【摘要】动脉粥样硬化是危害人类健康的主要疾病。

随着临床与基础研究的发展, 对其发生机制已有较新的认识,在抗动脉粥样硬化方面, 他汀类调脂药及ACEI的确切作用得到充分证实。

【关键词】动脉粥样硬化,机制,治疗,药物The Mechanism and Treatment of Atherosclerosis 【ABSTRACT】Atherosclerosis is the m ajor diseases threaten ing the human health. With the development of research, newunderstanding of itspathogenesis has been reached. The anti-atherosclerotic effect of Statinsand ACEI has been fully confirmed. Great advancement in prevention and treatment of atherosclerosis has been m ade。

【KEYWORDS】atherosclerosis; mechanism; treatment; drugs 动脉粥样硬化( atherosc lerosis, AS)是指在动脉及其分支的动脉壁内膜及内膜下有脂质沉着(主要是胆固醇及胆固醇脂), 同时伴有中层平滑肌细胞移行至内膜下增生, 使内膜增厚, 形成黄色或灰黄色状如粥样物质的斑块。

它是一种慢性、进行性、多发性血管内膜疾病,主要侵犯大、中型动脉, 以主动脉、冠状动脉及脑动脉为多见,常导致管腔闭塞或管壁破裂出血等严重后果.动脉粥样硬化类疾病具有发病率高、致残率高、致死率高等特点, 日益引起人们的重视.因此,研究抗动脉粥样硬化的药物也刻不容缓。

动脉粥样硬化经历以下几个阶段:课本1动脉粥样硬化的发生发展机制病理p1142抗动脉粥样硬化药物随着人们对AS了解的深入,抗AS药物也不断发展。

动脉粥样硬化发病机制及治疗的研究进展王新;李春阳;苏立平;周阳【摘要】动脉粥样硬化是导致冠心病和缺血性脑卒中的主要原因,尽管研究已证实动脉粥样硬化是动脉壁炎性病变,但其确切发病机制尚不完全清楚.遗传易感性和环境危险因素(家族史、高胆固醇血症、吸烟、高血压、糖尿病、肥胖等)是动脉粥样硬化患者发生心脑血管事件的主要影响因素,也是目前动脉粥样硬化的防治重点.本文主要综述了动脉粥样硬化发病机制及治疗的研究进展.%Atherosclerosis is the leading cause of coronary heart disease and ischemic stroke,although it is confirmed that atherosclerosis is one of inflammatory lesion of arterial wall,but the definite mechanism is still no very unclear so far.Genetic susceptibility and environmental risk factors(familyhistory,hypercholesterolemia,smoking,hypertension,diabetes and obesity,etc.)are major influencing factors of cardiovascular and cerebrovascular events,prevention and treatment emphasis in patients with atherosclerosis.This paper reviewed the progress on pathogenesis and treatment of atherosclerosis.【期刊名称】《实用心脑肺血管病杂志》【年(卷),期】2017(025)002【总页数】4页(P1-4)【关键词】动脉粥样硬化;发病机制;治疗;综述【作者】王新;李春阳;苏立平;周阳【作者单位】010030 内蒙古呼和浩特市,内蒙古医科大学;010030 内蒙古呼和浩特市,内蒙古医科大学附属医院神经内科;010030 内蒙古呼和浩特市,内蒙古医科大学基础医学院新华校区基础医学实验室;010030 内蒙古呼和浩特市,内蒙古医科大学基础医学院新华校区基础医学实验室【正文语种】中文【中图分类】R543.5动脉粥样硬化(atherosclerosis)是心脑血管疾病共同的病理学基础,也是导致患者死亡的重要原因。

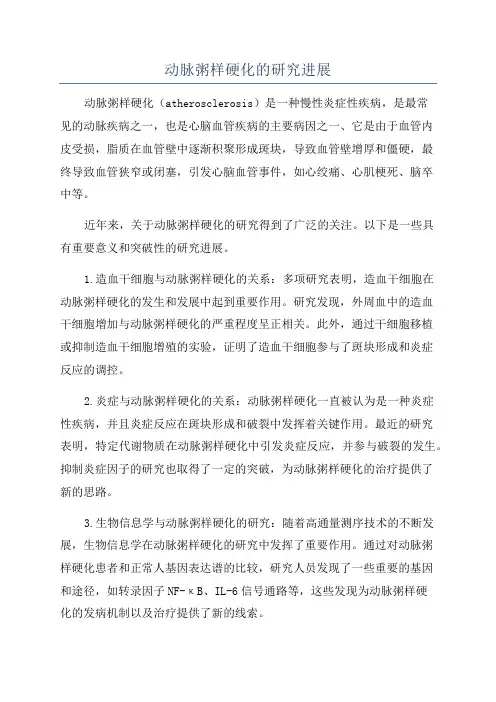

动脉粥样硬化的研究进展动脉粥样硬化(atherosclerosis)是一种慢性炎症性疾病,是最常见的动脉疾病之一,也是心脑血管疾病的主要病因之一、它是由于血管内皮受损,脂质在血管壁中逐渐积聚形成斑块,导致血管壁增厚和僵硬,最终导致血管狭窄或闭塞,引发心脑血管事件,如心绞痛、心肌梗死、脑卒中等。

近年来,关于动脉粥样硬化的研究得到了广泛的关注。

以下是一些具有重要意义和突破性的研究进展。

1.造血干细胞与动脉粥样硬化的关系:多项研究表明,造血干细胞在动脉粥样硬化的发生和发展中起到重要作用。

研究发现,外周血中的造血干细胞增加与动脉粥样硬化的严重程度呈正相关。

此外,通过干细胞移植或抑制造血干细胞增殖的实验,证明了造血干细胞参与了斑块形成和炎症反应的调控。

2.炎症与动脉粥样硬化的关系:动脉粥样硬化一直被认为是一种炎症性疾病,并且炎症反应在斑块形成和破裂中发挥着关键作用。

最近的研究表明,特定代谢物质在动脉粥样硬化中引发炎症反应,并参与破裂的发生。

抑制炎症因子的研究也取得了一定的突破,为动脉粥样硬化的治疗提供了新的思路。

3.生物信息学与动脉粥样硬化的研究:随着高通量测序技术的不断发展,生物信息学在动脉粥样硬化的研究中发挥了重要作用。

通过对动脉粥样硬化患者和正常人基因表达谱的比较,研究人员发现了一些重要的基因和途径,如转录因子NF-κB、IL-6信号通路等,这些发现为动脉粥样硬化的发病机制以及治疗提供了新的线索。

4.免疫治疗与动脉粥样硬化的研究:免疫治疗作为一种新兴的治疗手段,近年来也引起了对动脉粥样硬化的关注。

通过调节免疫系统,抑制斑块形成和破裂相关的炎症反应,免疫治疗可能成为未来动脉粥样硬化的治疗方向之一、免疫检查点抑制剂、抗炎细胞因子和特定抗体的研究显示出潜在的治疗效果。

5.纳米技术在动脉粥样硬化治疗中的应用:纳米技术在药物传递、疾病早期检测和斑块稳定性改善等方面显示出巨大的潜力。

纳米颗粒可以通过被动或主动靶向斑块,将药物递送到斑块区域,减少副作用并提高疗效。

2023福建执(从)业药师继续教育试题及答案(60学时)(44)辅助用药的使用评价与管理1-以下药品中,说明书中明确写明其为辅助治疗的药品的是 B.辅酶Q10胶囊2-丹参酮ⅡA磺酸钠注射液的适应症对的的是()A.冠心病、心绞痛、心肌梗死的辅助治疗3-胱氨酸片的适应症对的的是()B.用于病后和产后继发性脱发症、慢性肝炎的辅助治疗4-盐酸氟桂利嗪胶囊辅助用药的适应症对的的是()D.癫痫辅助治疗5-山西建立重点药品监控目录:连续性监测分析,按照药品采购金额排名,参考价格、用量及常态采购使用情况,拟定重点药品监控目录。

() B.错误6-单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液用于治疗血管性或外伤性中枢神经系统损伤和帕金森氏病。

()A.对的7-注射用丹参多酚酸盐用于冠心病稳定型心绞痛,分级为Ⅰ、Ⅱ级,心绞痛症状表现为轻、中度,中医辨证为心血瘀阻证者,症见胸痛、胸闷、心悸。

()A.对的8-舒血宁注射液能扩张血管,改善微循环。

用于缺血性心脑血管疾病.冠心病,心绞痛,脑栓塞,脑血管痉挛等。

()A.对的(43)基于大数据的药品上市后评价1-大数据带来的思维改变有()D.以上都是2-价值密度高是大数据的一个典型特性。

()B.错误3-在不同的数据类型中可以进行交叉分析的技术是大数据的核心技术之一。

()A.对的4-目前常用的ADR信号检测方法重要是比例失衡法()A.对的5-大数据”的特点涉及A.体量VolumeB.多样性VarietyC.价值密度ValueD.速度Velocity6-药品上市后评价的类型涉及A.评估药物在普通或特殊人群中使用的获益与风险B.评价药物广泛使用条件下的有效 C.评估与药物使用有关的严重风险信号D.完善临床药理学信息7-对不良反映信号大数据进行分析常用方法不涉及A.比例失衡频数法D.比例失衡贝叶斯法8-常见医疗大数据有()A.电子病历数据库(EMR) B.医保数据 C.病案首页9-药品上市前临床实验的局限性有()A.观测对象样本量有限 B.观测时间短C.病种单一D.多数情况下排除老人、孕妇和儿童10-安全性评价信息收集的重要途径有()A.被动监测B.积极监测(49)外周动脉疾病(PAD)的临床合理用药1-外周动脉疾病是所有动脉及其分支动脉的狭窄、闭塞或瘤样扩张疾病。

动脉粥样硬化的发病机制及治疗的综述动脉粥样硬化的发病机制及治疗的综述【摘要】动脉粥样硬化是一种复杂的慢性疾病,由此引起的心血管疾病是当今社会最主要的致死和伤残疾病之一,因而对动脉粥样硬化的研究一直是医学界的热点。

现将从动脉粥样硬化的6种已知的发病机制及8种常见治疗方法进行综述,以期为临床上动脉粥样硬化的防治提供新思路。

【关键词】动脉粥样硬化;发病机制;治疗;研究进展中图分类号:R543.5 文献标识码: A 文章编号:2095-2457(2017)26-0035-002The pathogenesis and treatment of atherosclerosisLI Mei ZHAO Xue-qin WANG Tong-zhao WANG Lei*(College of Animal Science and Technology,Henan Institute of Science and Technology,Xinxiang Henan 453003,China)【Abstract】Atherosclerosis is a complex and chronic disease,and the cardiovascular disease caused by it is one of the most important lethal and disability diseases in our society.Therefore,the research on atherosclerosis has been a hot topic in medical field.Now from atherosclerosis of 6known pathogenesis and 8 kinds of common treatment methods are reviewed in order to provide a new idea for the prevention and treatment of atherosclerosis in clinical practice.【Key words】Atherosclerosis;Pathogenesis;Treatment;Research progress随着我国人民生活水平的提高和饮食习惯的改变,动脉粥样硬化已成为我国人口死亡的主要原因。

动脉粥样硬化形成机制及干预治疗进展2010年07月29日18:42来源:好医生网站山东大学齐鲁医院张运对易损斑块以及易损患者(vulnerable patients)的早期准确识别以及积极干预引起了人们的高度重视。

目前,在冠心病的一级预防上,诊断多采用血清学指标以及无创性诊断技术如多层CT、体表超声、内皮功能的检测等。

二级预防上主要集中在易损斑块以及易损患者的识别和治疗上。

1 易损斑块(Vulnerable Plaque)1.1 易损斑块、易损患者的概念“易损斑块”已经成为不稳定斑块的较为严格的术语。

所谓易损斑块是指易于形成血栓或可能迅速进展为罪犯病变的斑块[1]。

“高危斑块”、“危险斑块”和“不稳定斑块”是可以接受但不推荐的术语。

“软斑块”、“无钙化斑块”和“美国心脏病协会(AHA)IV型斑块”是不能接受的术语,建议不再采用。

虽然缺乏心血管事件的前瞻性研究证据,但研究者通过对罪犯斑块的回顾性病理学分析,仍然发现了易损斑块的多种病理类型:(1)易于破裂的易损斑块:表现为脂核增大、纤维帽变薄、巨噬细胞浸润;(2)已破裂或愈合中的易损斑块:表现为血栓形成和早期机化以及管腔的部分阻塞;(3)易于糜烂的易损斑块:表现为内皮功能严重不良、斑块中平滑肌细胞和蛋白聚糖基质增多以及斑块表面的血小板聚集;(4)已糜烂的易损斑块:表现为第3型的特征以及非阻塞性斑块表面的纤维蛋白性血栓;(5)斑块内出血的易损斑块:表现为完整的纤维帽、继发于血管再生或血管滋养管渗血的斑块内出血;(6)伴有钙化结节的易损斑块:表现为斑块内的钙化结节突入管腔;(7)严重狭窄的易损斑块:表现为管腔偏心、严重钙化和包含陈旧性血栓的慢性狭窄斑块。

研究发现易损斑块最常见的病理学类型为:“发炎的”薄帽的纤维粥样斑块(thin-cap fibroatheroma, TCFA),约占60%~70%。

另外30%~40%为蛋白多糖丰富的糜烂斑块,多发生于年轻女性。

动脉粥样硬化的新治疗方法动脉粥样硬化是一种常见的心血管疾病,随着人口老龄化和生活方式的改变,近年来患病率不断增加。

而传统的治疗方式包括控制血压、降低血脂以及手术治疗等方法,虽然具有一定的疗效,但也存在一些不足。

随着医疗技术的不断进步和创新,出现了一些新的动脉粥样硬化治疗方法,这些方法可以更好地帮助患者控制病情,减少并发症的发生。

一、光动力治疗光动力治疗是一种利用光敏剂和激光光源共同作用于组织的治疗方法,被广泛应用于疾病的治疗和预防中。

该治疗方法可以通过激光的热效应和光化学反应,对组织进行局部破坏和清除,从而达到治疗的效果。

在治疗动脉粥样硬化方面,光动力治疗可以不依赖患者的病情,直接彻底清除动脉内壁的斑块和血栓,从而达到降低血管阻力和提高血流速度的效果。

与中药治疗、手术治疗相比,光动力治疗操作简单、创伤小、风险低,并且能够保持动脉血管的完整性,避免术后血管壁削弱和破裂的风险。

二、基因治疗基因治疗是一种利用基因修饰技术,通过改变人体细胞内的特定基因表达,从而实现治疗效果的新型治疗方法。

在治疗动脉粥样硬化方面,基因治疗可以通过引入特定的基因,调节人体细胞内血管修复、血管收缩和血脂代谢等相关基因的表达,从而降低胆固醇含量,减轻炎症反应,防止动脉粥样硬化的发生和发展。

与传统的药物治疗相比,基因治疗可以针对患者个人的基因缺陷和脂代谢异常,更加精准地诊断和治疗疾病,并且可以改变人体的基因表达长期维持治疗效果。

三、介入治疗介入治疗是一种针对动脉粥样硬化的手术方法,通过经皮、经血管等介入手段将杀菌药物或外科手术器械送到病灶部位,清除斑块和血栓以恢复血管通畅度。

近年来,介入治疗技术不断得到升级和改进,介入器材和药物的应用范围也不断扩大,逐渐成为临床上治疗动脉粥样硬化的首选方法。

介入治疗的优势在于手术创伤小,术后恢复快,治疗效果显著,可以快速地改善患者的症状和体征。

总之,新型疗法的出现为动脉粥样硬化的治疗带来了新的希望。

冠状动脉粥样硬化的药物治疗研究进展引言冠状动脉粥样硬化是一种常见的心血管疾病,严重影响着全球范围内的人类健康。

随着生活方式的改变和人口老龄化趋势的加剧,冠状动脉粥样硬化的发病率不断上升,给社会和家庭带来了巨大的负担。

目前,冠状动脉粥样硬化的治疗主要依赖于药物疗法,然而现有药物治疗的局限性已经显现出来。

因此,寻找新型药物治疗方案成为当前研究的热点之一。

冠状动脉粥样硬化的研究进展表明,新型药物的研发与应用在一定程度上能够缓解该疾病带来的严重后果。

新型药物通过靶向冠状动脉粥样硬化的关键环节,如抑制胆固醇合成、促进胆固醇的排泄、减少炎症反应等,有效地控制了疾病的进展。

临床试验与研究结果显示,这些新药不仅能够显著降低胆固醇水平,还能减少动脉狭窄和斑块形成,从而降低冠状动脉事件的风险。

然而,药物治疗的前景与挑战也不容忽视。

虽然新型药物在短期内取得了一定的疗效,但其长期效果和安全性尚待进一步评估。

此外,药物治疗的成本也是一个需要考虑的因素。

新型药物的研发和生产成本较高,会增加医疗资源的压力。

因此,如何平衡疗效、安全性和成本是未来研究和临床实践中的重要课题。

综上所述,冠状动脉粥样硬化的药物治疗研究进展为我们提供了新的治疗思路和方向。

通过深入探索新型药物的疗效和安全性,可以为患者提供更有效的治疗方案,改善他们的生活质量。

然而,我们仍需持续努力,解决药物治疗面临的挑战,为冠状动脉粥样硬化的防治做出更大贡献。

背景介绍冠状动脉粥样硬化是一种以动脉内膜斑块形成和动脉壁增厚为特征的慢性炎症性疾病。

它是导致冠状动脉狭窄和供血不足的主要原因,也是引发心肌梗死和缺血性心脏病的重要诱因。

冠状动脉粥样硬化的发生和发展受到多种因素的影响,包括高血压、高血脂、糖尿病、吸烟、肥胖等。

随着人口老龄化进程的加速和生活方式的改变,冠状动脉粥样硬化已经成为全球范围内最主要的死亡原因之一。

根据世界卫生组织的统计数据,每年有数百万人死于与冠状动脉粥样硬化相关的心血管事件。

与动脉粥样硬化相关的外周动脉疾病的治疗进展动脉粥样硬化是一种全身性疾病,内科医生须重视冠状动脉以外血管的动脉粥样硬化的诊治,尽可能做到早预防、早发现、早治疗。

狭义的外周动脉疾病(peripheral artery disease,PAD)是指除冠状动脉之外的主动脉及其分支动脉的狭窄、闭塞或瘤样扩张疾病,其病理生理与冠状动脉粥样硬化一致,是外周动脉闭塞的重要原因,包括颈动脉疾病、椎动脉疾病、上肢动脉疾病、主动脉疾病、肠系膜动脉疾病、肾动脉疾病、下肢动脉疾病(lower extremity artery disease,LEAD)以及多动脉疾病。

广义的PAD还包括先天性动脉畸形,各种药物、肿瘤、免疫和全身疾病合并的动脉血管病变。

本文主要综述与动脉粥样硬化相关的PAD的治疗进展。

一、PAD的危险因素PAD的危险因素与冠状动脉粥样硬化类似,但不同部位的PAD,各危险因素与之的相关性不同。

目前国内外流行病学调查大都集中在LEAD方面,其他的外周血管疾病较少。

调查表明,中国自然人群LEAD的危险因素包括年龄、性别、民族、身高、腹围、吸烟、血脂异常、高血压、糖尿病等,其中吸烟及年龄的相关度最高,相对危险度分别为6. 06、5. 12。

吸烟对于LEAD 的危害似乎比冠心病(CAD)更大。

而糖尿病与其的相关性国内外各研究结果不一致,可能与血糖控制状况、病程长短、病情严重程度、气候和环境等因素的影响有关。

二、PAD的诊断详细地询问病史对于PAD的诊断及血管评价尤为重要。

除了临床症状(如肢体的静息痛、跛行、头晕等)外,还应包括危险因素、用药情况、相关疾病史等。

目前诊断PAD的金标准仍然是血管造影,但是因其有创、设备要求较高、有一定的技术难度等,难以在基层医院以及大规模的流行病学调查中运用推广,因此一些无创、简便、有效的检查就显得尤为重要,其中静息踝肱指数(ankle braChial index,ABI)运用最为广泛,其诊断LEAD的特异性及敏感性分别为96%、79%。

与动脉粥样硬化相关的外周动脉疾病的治疗进展动脉粥样硬化是一种全身性疾病,内科医生须重视冠状动脉以外血管的动脉粥样硬化的诊治,尽可能做到早预防、早发现、早治疗。

狭义的外周动脉疾病(peripheral artery disease,PAD)是指除冠状动脉之外的主动脉及其分支动脉的狭窄、闭塞或瘤样扩张疾病,其病理生理与冠状动脉粥样硬化一致,是外周动脉闭塞的重要原因,包括颈动脉疾病、椎动脉疾病、上肢动脉疾病、主动脉疾病、肠系膜动脉疾病、肾动脉疾病、下肢动脉疾病(lower extremity artery disease,LEAD)以及多动脉疾病。

广义的PAD还包括先天性动脉畸形,各种药物、肿瘤、免疫和全身疾病合并的动脉血管病变。

本文主要综述与动脉粥样硬化相关的PAD的治疗进展。

一、PAD的危险因素PAD的危险因素与冠状动脉粥样硬化类似,但不同部位的PAD,各危险因素与之的相关性不同。

目前国内外流行病学调查大都集中在LEAD 方面,其他的外周血管疾病较少。

调查表明,中国自然人群LEAD的危险因素包括年龄、性别、民族、身高、腹围、吸烟、血脂异常、高血压、糖尿病等,其中吸烟及年龄的相关度最高,相对危险度分别为6. 06、5. 12。

吸烟对于LEAD的危害似乎比冠心病(CAD)更大。

而糖尿病与其的相关性国内外各研究结果不一致,可能与血糖控制状况、病程长短、病情严重程度、气候和环境等因素的影响有关。

二、PAD的诊断详细地询问病史对于PAD的诊断及血管评价尤为重要。

除了临床症状(如肢体的静息痛、跛行、头晕等)外,还应包括危险因素、用药情况、相关疾病史等。

目前诊断PAD的金标准仍然是血管造影,但是因其有创、设备要求较高、有一定的技术难度等,难以在基层医院以及大规模的流行病学调查中运用推广,因此一些无创、简便、有效的检查就显得尤为重要,其中静息踝肱指数(ankle braChial index,ABI)运用最为广泛,其诊断LEAD的特异性及敏感性分别为96%、79%。

但是如果患者合并有糖尿病,ABI的敏感性将下降50% - 60%。

此外常用的检查还包括经皮氧分压(transcutaneous oxygen pressure,TcPO2)、彩色多普勒、计算机断层扫描血管照影(CTA)、磁共振血管照影(MRA)检查方法等。

随着各类检查手段的不断丰富,PAD的检出率不断升高,但临床上仍需警惕漏诊、误诊发生,尤其是主动脉夹层的误诊;对于突发的胸背部疼痛患者,如心电图、心肌酶谱不支持冠心病诊断,需警惕主动脉夹层的可能。

三、PAD的治疗1.非药物治疗:非药物治疗主要是指不良生活习惯的改变,控制心血管事件的危险因素,其有效性已经得到了众多研究的证实及临床认可。

非药物治疗是临床上应采取的一项基本医疗措施,并且适用于任何患者,主要的内容包括戒烟、限酒、合理膳食、适当运动及保持心理平衡等。

2.药物治疗:(1)降脂治疗:高脂血症特别TC及LDL-C增高是心血管疾病的重要危险因素。

近年来,降脂治疗在心血管疾病的治疗中已越来越重要。

2011年欧洲心脏病学学会/欧洲动脉硬化学会( ESC/EAS)降脂指南推荐LDL-C降至1.8mmol/L(70 mg/dl)以下,并推荐使用他汀类药物。

(2)抗血小板治疗:抗血小板治疗可明显降低心血管事件的发生率,对于改善患者的长期预后有着重要意义。

①推荐长期使用阿司匹林治疗,剂量为75 - 325 mg;②不能耐受阿司匹林的患者可用75 mg氯吡格雷替代;③口服华法林抗凝治疗对于降低PAD患者的主要心血管事件风险无明显作用。

(3)西洛他唑(cilostazol):西洛他唑是磷酸二酯酶-3抑制剂,能增加环磷酰苷浓度,引起血管舒张,并抑制血小板聚集。

一项多中心对照研究表明,西洛他唑显著改善患者最大行走距离,目前推荐剂量为100 mg/d,但因其舒张血管的药理学特性,心力衰竭患者须慎用。

(4)萘呋胺(naftidrofurvl):萘呋胺是5-羟色胺2型受体拮抗剂,作用于脑血管和外周血管平滑肌,产生扩血管作用,亦可拮抗缓激肽和阻断血清素受体产生抗血管痉挛作用、抗缺血导致的疼痛。

多项研究表明,萘呋胺能够明显增加无痛行走距离,改善患者的生存质量。

(5)抗高血压治疗:PAD患者的降压目标与普通高血压患者一致,均为140/90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)以下,如合并糖尿病或慢性肾病则为130/80 mmHg以下。

血管紧张素转换酶抑制剂( ACEI)及β受体阻滞剂应首选,除降压外,它们能更好地改善患者预后,尤其是心血管事件减少。

3.手术治疗:手术治疗是治疗外周血管闭塞性疾病的重要手段,主要通过闭塞或狭窄血管的重建来改善闭塞远端部位的供血,达到明显改善患者临床症状,提高患者生存质量的目的。

(1)颅外颈动脉狭窄病变的手术治疗:颈动脉狭窄病变是老年性缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作的重要原因,最重要的病因为动脉粥样硬化。

颈动脉内膜剥离术(carotid endarterectomy,CEA)是治疗颈动脉狭窄或阻塞性病变的主要术式。

3项具有里程碑意义的随机对照研究,即欧洲颈动脉外科试验( ECST)、北美有症状颈动脉内膜剥脱术试验(NASCET)和无症状颈动脉粥样硬化研究(ACAS),奠定了CEA在治疗有症状的颈动脉狭窄病变中的地位。

CEA与传统的药物保守治疗相比可使患者有更大的获益,因此对于围术期手术风险低的中重度狭窄(>50%)的有症状患者,或无症状的重度狭窄(≥70%)患者均推荐考虑行CEA治疗。

其主要的围手术期风险包括卒中、死亡等,国外一些研究表明,行CEA的患者在围手术期内卒中和死亡率为2%-6%:患者在围手术期辅以低剂量抗血小板药物如阿司匹林,可明显降低患者卒中的风险。

(2)主动脉及其分支血管瘤样病变的手术治疗:主动脉夹层(aortiC dissection,AD)是一种严重影响健康的疾病,其远期预后普遍较差,5年生存率在50%以下。

目前的观点认为,一旦发现Stanford A型夹层应该立刻进行外科手术治疗,而Stanford B型夹层可考虑内科保守治疗和介入治疗,其外科手术治疗效果较差。

A型主动脉夹层主要术式包括传统的升主动脉替换+远端开放吻合、有半弓替换、“象鼻”手术、部分支架“象鼻”手术等。

(3)肾动脉狭窄的手术治疗:肾动脉狭窄(renal artery stenosis,RAS)最常见的原因有动脉粥样硬化、多发性大动脉炎( Takayasu ’s arteritis,TA)、纤维肌肉发育不良(fibromuscular dysplasia,FMD)等。

西方国家以动脉粥样硬化为多见,FMD次之,TA较少;而在亚洲,特别是中国、印度、日本等国则以大动脉炎居多,其次是FMD和动脉粥样硬化。

目前RAS的手术方式主要包括动脉内膜剥离术、血管旁路术和白体移植术。

但由于创伤相对较大,并发症较多,术后恢复较慢等不利因素,以及对患者的心、脑、肺功能较高的要求,使得开放手术已非RAS的首选治疗方式。

目前,开放手术的主要优势体现在可同时进行周围血管的外科修复,以及对介入治疗失败患者的治疗,如以下情况:合并TA的RAS,FMD 引起的不能通过球囊成形术治疗的分支血管疾病,支架术后再狭窄,须同时行主动脉的外科治疗等。

(4)四肢动脉闭塞性病变的手术治疗:动脉粥样硬化是四肢动脉闭塞性病变的主要原因。

目前其主要的手术方案首选白体动脉、静脉的旁路移植,如自身的动静脉条件不允许,可考虑异体的动静脉移植。

此外主要术式还包括动脉内膜剥脱术等。

目前LEAD干预策略的选择主要根据跨大西洋外周动脉诊疗的多学会专家共识(TASC)的病变分型。

根据临床和影像学检查确定的病变解剖特点,TASCⅡ将LEAD病变分为A、B、C、D4型,其中TASCⅡA型首选介入治疗,B型选择介入治疗,C型选择外科治疗,D 型首选外科手术治疗。

对于有症状的上肢动脉粥样硬化性疾病(UEAD),手术治疗已不是首选,主要用于介入治疗失败且手术风险较低的病例。

总体而言,随着介入技术的日趋成熟,外科手术治疗越来越少,即使是TASCⅡC、D 型的病例,也可进行介入干预。

4.介入治疗:无论何种原因引起的动脉狭窄或闭塞,原则上均可行介入治疗。

在介入疗法应用初期的狭窄或闭塞动脉球囊扩张术,使一部分患者免受外科手术创伤之苦,免除截肢致残之痛,也使一些年老体弱不能耐受手术的患者得到了有效的治疗。

然而也有些患者术后效果欠佳,主要原因是球囊扩张后动脉壁的回缩和/或局部动脉血栓形成,造成动脉再狭窄或急性闭塞。

20世纪80年代末血管支架的问世对腔内血管外科的发展起了极大地推动作用,不仅可以避免急性闭塞的发生,而且大大地降低了球囊扩张后的动脉再狭窄的发生。

(1)颅外颈动脉狭窄病变的介入治疗:经皮腔内血管成形术( peIcutaneous transluminal angioplasty,PTA)是近年来治疗颅外颈动脉狭窄病变的新方法,其适应证为:有症状、血管狭窄≥50%,内科治疗无效且介入治疗并发症风险中低度的患者:有症状、血管狭窄≥50%,CEA围术期内科风险较高的患者:无症状、血管狭窄程度≥80%,且因颈部解剖高风险不适宜行CEA的患者;急性动脉溶栓后残余狭窄者。

如果患者不能耐受抗血小板治疗,那么仍应该行CEA 治疗。

(2)主动脉及其分支血管瘤样病变的介入治疗:近年来,AD的介入治疗发展迅猛,尤其是随着腔内重建分支血管技术、杂交手术的推广运用,使得主动脉外科从巨创走向微创。

目前单纯的介入治疗还只适用于大部分Stanford B型AD,即夹层病变不累及升主动脉及主动脉弓,并因其创伤小、并发症少及相对安全的优势,逐渐成为B型AD的主要治疗手段。

北京阜外心血管病医院在国内率先开展的主动脉夹层弓部替换+术中支架植入的杂交手术治疗A型AD,取得良好效果。

(3)肾动脉狭窄病变的介入治疗:肾动脉狭窄病变的介入治疗策略的制定需根据患者血压控制情况、肾功能情况、并发症等综合考量。

经皮肾动脉血管成形术具有成功率高、创伤小、安全性好等优势,已逐渐成为肾动脉狭窄病变血管重建的首选治疗方案。

但近年来,随着一些大型随机对照试验研究成果的出炉,经皮肾血管重建术的疗效正在不断地受到挑战。

如van Jaarsveld等及Plouin 等的研究表明,经皮肾血管重建术与单纯药物治疗相比,两者在血压控制方面并没有显著差异,但是前者的用药量要少。

另一项大型随机对照研究(ASTRAL研究)也得出类似的结论,经皮肾血管重建术联合药物治疗与单纯药物治疗相比,在对肾功能的保护、血压控制、心血管事件发生率、病死率等方面差异无统计学意义。

此外,也有一些小规模随机对照研究表明,经皮肾血管重建术联合药物治疗在病死率方面,比单纯药物治疗减少45% 。