清明上河图

- 格式:ppt

- 大小:2.51 MB

- 文档页数:29

《清明上河图》——全文、分图细赏析!《清明上河图》——全文、分图细赏析!本文转载自泊宁者《《清明上河图》——全文、分图细赏析!》张择端(1085~1145),字正道,东武(今山东诸城)人《清明上河图》是著名风俗画作品,绢本,长卷,淡设色,原图长528.7厘米,高24.8厘米。

《清明上河图》创作于公元十二世纪,就像是一架录像机,把北宋京城汴梁和汴河两岸的人物风景,从城里到城外都记录了下来,我们今天看了,就如同亲临其境。

最早的版本属于北宋画家张择端(1085~1145)的作品,现今典藏在北京故宫博物院。

《清明上河图》同时也是一幅写实主义的伟大作品,画面宏伟壮阔,笔法严谨精细,把社会风俗画推进到更高的阶段。

宁静的乡村《清明上河图》画的是北宋首都汴京的东南一角。

汴京即今天的开封市,在河南省会郑州以东陇海铁路线上。

早在战国时代,魏国就把都城迁到这里,当时叫大梁。

以后五代时期的梁、晋、汉、周都在这里建都。

北宋承袭后周政权仍都在此。

从梁建国开始到北宋末年,二百余年的经营,其繁华景象可想而知。

后来金朝也在这里建都,元灭金后这里不再是都城,加之战乱频仍,黄河缺口,汴河失修,整个都城被漫漫的黄沙湮没,我们从何处去找寻昔日繁华呢,就让我们展开《清明上河图》,去作一次九百余年前的汴京之游罢。

画面是从右至左而展开的。

最先映入我们眼帘的,是汴京城外东南远郊农村。

广漠的田野,河渠纵横。

岸边老树杈枒,新芽未吐。

薄雾轻笼,略显寒意,正是早春天气。

有一队驮着木炭的小毛驴,沿着河渠迎面而来,走在前面的童子忙将毛驴向小桥方向驱赶,使我们仿佛听到踢踏的蹄声和赶驴的吆喝声,清脆而响亮,冲破寂静,顿时使整个原野活跃了起来。

“淡薄春风却似秋”,“绿纹溪水趁桥弯”,这些宋人的诗句,多么像画中的景物!行过小桥,是一个路边歇脚店,门前搭着凉棚,摆放着椅凳,它是专为那些远道而来的商贩和苦力开设的。

看来时候尚早,客人还没有到来,只有主人在屋后忙活着。

店后一带短篱,连接着几家茅舍。

图画说明:《清明上河图》

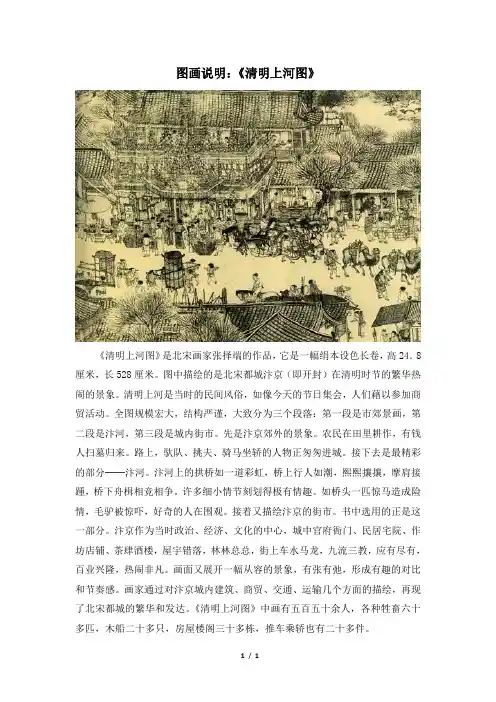

《清明上河图》是北宋画家张择端的作品,它是一幅绢本设色长卷,高24.8厘米,长528厘米。

图中描绘的是北宋都城汴京(即开封)在清明时节的繁华热闹的景象。

清明上河是当时的民间风俗,如像今天的节日集会,人们藉以参加商贸活动。

全图规模宏大,结构严谨,大致分为三个段落:第一段是市郊景画,第二段是汴河,第三段是城内街市。

先是汴京郊外的景象。

农民在田里耕作,有钱人扫墓归来。

路上,驮队、挑夫、骑马坐轿的人物正匆匆进城。

接下去是最精彩的部分──汴河。

汴河上的拱桥如一道彩虹,桥上行人如潮,熙熙攘攘,摩肩接踵,桥下舟楫相竞相争。

许多细小情节刻划得极有情趣。

如桥头一匹惊马造成险情,毛驴被惊吓,好奇的人在围观。

接着又描绘汴京的街市。

书中选用的正是这一部分。

汴京作为当时政治、经济、文化的中心,城中官府衙门、民居宅院、作坊店铺、茶肆酒楼,屋宇错落,林林总总,街上车水马龙,九流三教,应有尽有,百业兴隆,热闹非凡。

画面又展开一幅从容的景象,有张有弛,形成有趣的对比和节奏感。

画家通过对汴京城内建筑、商贸、交通、运输几个方面的描绘,再现了北宋都城的繁华和发达。

《清明上河图》中画有五百五十余人,各种牲畜六十多匹,木船二十多只,房屋楼阁三十多栋,推车乘轿也有二十多件。

1/ 1。

《清明上河图》全图欣赏清明上河图:北宋张择端(绘)绢本设色纵24.8厘米,横528.7厘米现为故宫博物院藏北宋张择端(绘)《清明上河图》是中国绘画史上的一座不朽丰碑~被后世尊为『中华第一神品』~历代收藏家心驰神往,后世帝王权贵强取豪夺,辗转飘零,历经劫难。

北宋张择端(绘)宋徽宗是它的第一个收藏者,曾为之亲笔题名。

北宋沦亡,此卷流入民间,徽宗题字散失;元灭金此卷再次进入元内府;元宫廷画匠『偷梁换柱』以赝品将其偷出,流入民间;入清后一度被大收藏家毕沅收藏,毕死后嘉庆帝将其收入清宫;后末代皇帝溥仪将其偷运出宫,藏于长春伪皇宫,后被解放军缴获,经辽宁省博物馆移交北京故宫博物院。

也许只有《清明上河图》它自己才清楚在这个美妙的名字背后,隐藏着多少尔虞我诈,多少刀光剑影,多少血雨腥风,多少悲欢离合。

北宋张择端(绘)北宋张择端(绘)宋本『清明上河图』因图中所绘的北宋都城汴梁(今河南开封)和汴河两岸清明时节的市俗人事,故名。

『清明上河图』规模宏大,结构严谨。

从整体上看,可分为郊野、汴河和街市段,由这三大部分组成的统一画面,从商业、交通、漕运、建筑等几个具有代表性的角度,集中地再现十二世纪我国都市社会的生活面貌,反映了那个历史时期的政治、经济、文化和社会风俗习尚,从而构成了一件内容极为丰富、完整的艺术珍品。

整个画面人和物的远近、疏密、动静、繁简,都通过画家的传神之笔,被运筹得周密妥贴,准确别致,具有长而不冗,繁而不杂,紧凑严密起伏有节的艺术节奏感,充满了宏伟气派。

北宋张择端(绘)中国十大传世名画之一。

北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属一级国宝。

《清明上河图》生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画卷中,画中主要分开两部分,一部份是农村,另一部是市集。

《清明上河图》的意义

《清明上河图》是中国历史上最具代表性的绘画作品之一,它描绘了北宋时期东京汴京城内的生活情景,包括官僚、商人、庶民、手工业者、水上交通、建筑等等方面。

1. 历史意义:作为中国历史最有名的绘画之一,《清明上河图》有助于重建北宋时期的城市生活情况,向人们展示了一份珍贵的历史记忆。

2. 艺术意义:“清明上河图”无疑是中国绘画史上的珍宝,它采用了线条变化、笔墨处理、色彩运用的严谨处理,体现出中国文化中的“中和”美学思想,融汇了中国传统的书法、绘画和建筑技巧,是中国古代绘画艺术的代表之一。

3. 社会历史价值:《清明上河图》的描绘范围广泛,生动地展现了宋代城市生活的方方面面,反映了当时社会经济、政治、文化、历史的不同侧面,具有不可替代的价值,成为了了解宋代人民生活的一个窗口。

清明上河图(北宋张择端风俗画)北宋·张择端《清明上河图》局部《清明上河图》描绘了北宋时期都城东京(今河南开封)的状况,主要是汴京以及汴河两岸的自然风光和繁荣景象。

清明上河是当时的民间风俗,像今天的节日集会,人们藉以参加商贸活动。

全图大致分为汴京郊外春光、汴河场景、城内街市三部分。

郊外轻轻打开此图,见小溪旁边的大路上一溜骆驼队,远远的从东北方向汴京城走来、五匹毛驴[5]负重累累,前面的马夫把领头的牲畜赶向拐弯处的桥上,后面的驮夫用马鞭把驮队驱赶向前,目的地快要到了,从驮工熟练的驾驿着驮队的神情就知道他们是行走多年的老马帮了。

钞券版清明上河图小桥旁一只小舢板栓在树蔸上,几户农家小院错落有序地分布在树丛中,几棵高树枝上有四个鸦雀窝,看起来与鸦雀筑窝方式与高度别无二致。

打麦场上有几个石碾子,是用于秋收时脱粒用的,此时还闲置在那里。

羊圈里有几只羊,羊圈旁边似乎是鸡鸭圈,仿佛圈里饲养了很大一群鸡鸭,好一幅恬静的乡村图景,不尤得惊叹一千多年前的宋代有如上此发达的农业和养殖业。

再看过来的画面已是农业与商贸的接合部,右上面是一队接亲娶妻的队伍,徐徐的从北边拐过来,后面的新郎官骑着一匹枣红马,马后面是一位挑着新娘嫁妆的脚夫、马前一人抱着新娘的梳妆物品盒,前面一乘轿子应是新娘坐的,因为轿子的处面都用各种草木花卉装饰着,此可谓”花轿“;花轿一词既新娘出嫁时乘坐的交通工具就来源此民风民俗吧。

轿子后面一挑夫挑着一担鱼肉、表示女方娘家祝福夫婿富贵有鱼(余)。

从朱元璋时期开始,清明扫墓开始盛行。

因此单凭清明二字,就说这只队伍是扫墓归来是不妥的,应是接亲娶妻活动的队伍。

茶馆边的一家农舍饲养着两头牛,虽然就在附近发生了一件如此惊天动地的大事、但两头牛却无动于衷,它们还是悠哉游哉的反刍着,远处田里的禾苗正在茁壮成长,农夫正在为禾苗浇水施肥。

南边一家两口出行,雇佣了两头牲口及驮夫,还有一个脚夫挑着他俩出行所需物品徐徐向东南方向走去。

..

;..

一幅名扬中外的画的课文原文所属专题:课文原文专题

来源:互联网要点:一幅名扬中外的画收藏

超全课程学习内容,在线学习交流,马上注册吧!

本文相关应用

∙鼠标划词关闭划词

∙收藏

∙评论

∙打印

北宋时候,有位画家叫张择端。

他画了一幅名扬中外的画——《清明上河图》。

这幅画长528厘米,高4.8厘米,画的是北宋都城汴梁热闹的场面。

这幅画已经有八百年多年的历史了,现在保存在北京的故宫博物院里。

张择端画这幅画的时候,下了很大的功夫。

光画上的人物,就有五百多个:有从乡下来得农民,有撑船的船工,有做各种买卖的生意人,有留着长胡子的道士,有走江湖的医生,有摆小摊的摊贩,有官吏和读书人……三百六十行,哪一行的人都在这上面了。

画上的街市可热闹了。

街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆……走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的骑着马,有的挑着担,有的赶着毛驴,有的推着独轮车,有的悠闲地走在街上溜达。

画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。

别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

最有意思的是桥北头的情景:一个人骑着马,正往桥下走。

因为人太多,眼看就要碰上对面来的一乘轿子。

就在这个紧急时刻,那个牧马人一下字拽住了马笼头,这才没碰上那乘轿子。

不过,这么一来,倒把马右边的两头小毛驴吓得又惊又跳。

站在桥栏杆边欣赏风景的人,被小毛驴惊扰了,连忙回过头来赶小毛驴……你看张择端的这幅画是多么传神啊!

《清明上河图》使我们看到了八百年以前的古都风貌,看到了当时普通老百姓的生活场景。

张择端《清明上河图》赏析《清明上河图》是北宋现实主义的风俗画作品,在中国美术史上的价值和历史地位极高,是“中国十大传世名画之一”。

作品长528.7厘米,宽24.8厘米,绢本,设色,现藏北京故宫博物院;其作者为张择端,也是作者存世仅见的一幅精品。

该作以长卷的作品形式,生动的向世人展示了当时城市生活的面貌。

画家张择端,年轻时曾游学于汀京,对这里的风土人情深有所知,再说他习画后,又嗜作舟车、市桥和城廓之属,所以画中的人和物虽为数繁多,仍披他描写得意态生动,毫发无憾,不愧为希世珍品。

张择端,字正道,东武人。

早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗时期供职翰林图画院。

专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材;尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

他的画自成一家,其画作,大都散佚,只有《清明上河图》完好地保存下来了。

北宋以前,中国的人物画主要是以宗教和贵族生活为题材。

张择端虽然是在翰林图画院供职,创作的作品都称为“院体画”或“院画”,但他却把自己的画笔伸向社会各阶层人民的生活之中,创作出描写城乡生活的社会风俗画。

《清明上河图》画了大量各式各样的人物。

而且,张择端对每个人物的动作和神情,都刻画得非常逼真生动。

这充分说明,张择端生活的积累非常丰厚,创作的技巧非常娴熟。

《清明上河图》规模宏大,结构严谨,作品在构图上,采用散点透视,疏密有致,重节奏感和韵律的变化,将繁杂的景物纳入统一的画面,笔墨章法巧妙之极。

从总体来看,它可划分为郊野、汴河和街市三大段。

首段描写城郊农村清明时节的田野景色:疏林薄雾掩映着农舍酒家,阡陌纵横,田亩井然,农民正耕作于田问;几匹驮炭的毛驴缓行于绿荫深处;村头大道上,一队人员肩挑背负,护拥着一骑马者和一乘轿者,轿顶上还插满了杨柳杂花,似名门豪富踏青扫墓归来,正匆匆地向城内进发。

通过环境和人物的点染,对时间、地点和习俗,作了简明的交代,为全图展开了序幕。

中段以拱桥为中心,描绘了汴河两岸繁华而又闲适的景象。

《清明上河图》知识清单一、《清明上河图》的基本信息《清明上河图》是北宋画家张择端仅见的存世精品,属国宝级文物,现藏于北京故宫博物院。

这幅画作宽 248 厘米、长 5287 厘米,绢本设色。

二、作者张择端张择端,字正道,东武(今山东诸城)人。

早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗时供职翰林图画院,专工界画宫室,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

他的作品除了《清明上河图》,其他大多不存。

三、创作背景北宋时期,城市商业经济繁荣,市民阶层兴起。

张择端以其敏锐的观察力和高超的绘画技艺,生动地描绘了北宋都城汴京(今河南开封)在清明时节的繁华景象。

四、画面内容《清明上河图》以长卷形式,采用散点透视构图法,生动记录了中国北宋都城汴京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况。

画卷从郊外的田野开始,沿着汴河一路向城市延伸。

首先映入眼帘的是农村风光,有农夫在田间劳作,还有一些村舍和简陋的店铺。

接着是汴河两岸的繁忙景象,河面上船只往来穿梭,有的在装卸货物,有的在奋力划船。

河岸上有众多的店铺、客栈和茶馆,人来人往,热闹非凡。

进入城市后,街道更加繁华,店铺林立,有酒楼、药铺、布店、当铺等等。

街上行人摩肩接踵,有骑马的官吏、坐轿的富人、挑担的小贩、赶驴的脚夫等等,他们的神态和动作各异,栩栩如生。

此外,还有各种表演杂耍的艺人,吸引了众多观众围观。

画面中还描绘了许多桥梁,其中最著名的是虹桥。

虹桥结构独特,造型优美,桥上人来人往,桥下船只通过,展现了当时高超的建筑技艺和交通状况。

五、艺术特色1、构图巧妙采用散点透视法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画面中,使画面既有整体性又有丰富的细节。

2、线条流畅人物、牲畜、房屋、车辆等的线条细腻流畅,富有动感和韵律。

3、色彩淡雅以淡墨为主,略施淡彩,给人以古朴典雅的感觉。

4、写实生动对人物、场景的描绘极其写实,生动地展现了当时的社会生活。

六、历史价值1、经济方面反映了北宋时期城市商业的繁荣,包括商业活动、商品种类、市场交易等,为研究当时的经济发展提供了珍贵的图像资料。

清明上河图--李玉刚

我俯身看去那一帘秋雨

落下的水滴却悄无声息

雕刻在石碑上的印记

是否隐藏着秘密

在你的眼神中

我看到了情丝万缕

古巷的忧郁写着琵琶的旋律飘逸的外衣街上叫卖的小曲仿佛隔空变换到那里

一切模糊又清晰

几秒钟的世界

感叹不平凡的意义

绫罗飘起遮住日落西

奏一回断肠的古曲

抬起画面如此的美丽

孰不知是谁的墨笔

淡淡胭脂遮住了思绪

小酌几杯却有醉意

多少能人将相书画三千里上河图雕琢的意义

古巷的忧郁写着琵琶的旋律

飘逸的外衣街上叫卖的小曲仿佛隔空变换到那里

一切模糊又清晰

几秒钟的世界

感叹不平凡的意义

绫罗飘起遮住日落西

奏一回断肠的古曲

抬起画面如此的美丽

孰不知是谁的墨笔

淡淡胭脂遮住了思绪

小酌几杯却有醉意

多少能人将相书画三千里上河图雕琢的意义

绫罗飘起遮住日落西

奏一回断肠的古曲

抬起画面如此的美丽

孰不知是谁的墨笔

淡淡胭脂遮住了思绪

小酌几杯却有醉意

多少能人将相书画三千里上河图雕琢的意义。

《清明上河图》知识清单一、画作背景《清明上河图》是北宋画家张择端仅见的存世精品,属国宝级文物,现藏于北京故宫博物院。

这幅画生动记录了中国北宋都城东京(又称汴京,今河南开封)的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城东京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

北宋时期,商业和手工业空前繁荣,城市发展迅速。

东京作为当时的政治、经济和文化中心,人口众多,商业活动频繁。

张择端以其敏锐的观察力和高超的绘画技巧,将这一繁华景象定格在了画卷之中。

二、作者简介张择端,字正道,琅邪东武(今山东诸城)人。

早年游学于汴京,后习绘画,宋徽宗时供职翰林图画院,专工界画宫室,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

后“以失位家居,卖画为生,写有《西湖争标图》《清明上河图》”。

他的作品,大都散佚,只有《清明上河图》完好地保存下来。

三、画作内容《清明上河图》宽 248 厘米、长 5287 厘米,绢本设色。

在五米多长的画卷里,绘制了大量人物、牲畜、交通工具、建筑等。

画面从宁静的郊外开始,疏林薄雾中掩映着几家茅舍、草桥、流水、老树和扁舟。

接着,画面中出现了驮队、挑夫、骑马出行的人物等,他们沿着乡间小路向城市进发。

进入城区后,画面更加热闹。

汴河两岸店铺林立,有茶坊、酒肆、脚店、肉铺、庙宇、公廨等等。

汴河中船只往来,有的满载货物,有的靠岸停泊,船夫们忙碌着。

横跨汴河的是一座规模宏大的木质拱桥,桥上人来人往,有摊贩在叫卖,有行人在驻足观看,桥下一艘大船正准备穿过桥洞,船夫们紧张地忙碌着,桥上和岸边的人们也为其捏了一把汗。

再往城区深处走,街道更加繁华,行人摩肩接踵,有达官贵人骑着高头大马,有文人墨客悠然漫步,有妇女带着孩子逛街购物,还有乞丐在路边行乞。

画面中还描绘了许多细节,如店铺的招牌、货物的种类、人物的服饰等等,生动地展现了北宋时期的社会风貌。

四、艺术特色1、构图精妙画家采用了散点透视的构图方法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画面中,繁而不乱,长而不冗,段落分明,结构严谨。