植物命名和国际植物命名法规(PPT)

- 格式:ppt

- 大小:289.50 KB

- 文档页数:77

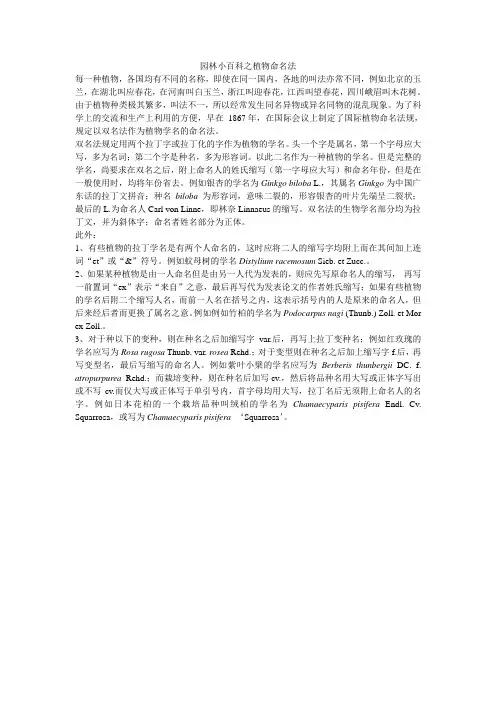

园林小百科之植物命名法每一种植物,各国均有不同的名称,即使在同一国内,各地的叫法亦常不同,例如北京的玉兰,在湖北叫应春花,在河南叫白玉兰,浙江叫迎春花,江西叫望春花,四川峨眉叫木花树。

由于植物种类极其繁多,叫法不一,所以经常发生同名异物或异名同物的混乱现象。

为了科学上的交流和生产上利用的方便,早在1867年,在国际会议上制定了国际植物命名法规,规定以双名法作为植物学名的命名法。

双名法规定用两个拉丁字或拉丁化的字作为植物的学名。

头一个字是属名,第一个字母应大写,多为名词;第二个字是种名,多为形容词。

以此二名作为一种植物的学名。

但是完整的学名,尚要求在双名之后,附上命名人的姓氏缩写(第一字母应大写)和命名年份,但是在一般使用时,均将年份省去。

例如银杏的学名为Ginkgo biloba L.,其属名Ginkgo为中国广东话的拉丁文拼音;种名biloba为形容词,意味二裂的,形容银杏的叶片先端呈二裂状;最后的L.为命名人Carl von Linne,即林奈Linnaeus的缩写。

双名法的生物学名部分均为拉丁文,并为斜体字;命名者姓名部分为正体。

此外:1、有些植物的拉丁学名是有两个人命名的,这时应将二人的缩写字均附上而在其间加上连词“et”或“&”符号。

例如蚊母树的学名Distylium racemosum Sieb. et Zucc.。

2、如果某种植物是由一人命名但是由另一人代为发表的,则应先写原命名人的缩写,再写一前置词“ex”表示“来自”之意,最后再写代为发表论文的作者姓氏缩写;如果有些植物的学名后附二个缩写人名,而前一人名在括号之内,这表示括号内的人是原来的命名人,但后来经后者而更换了属名之意。

例如例如竹柏的学名为Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Mor ex Zoll.。

3、对于种以下的变种,则在种名之后加缩写字var.后,再写上拉丁变种名;例如红玫瑰的学名应写为Rosa rugosa Thunb. var. rosea Rehd.;对于变型则在种名之后加上缩写字f.后,再写变型名,最后写缩写的命名人。

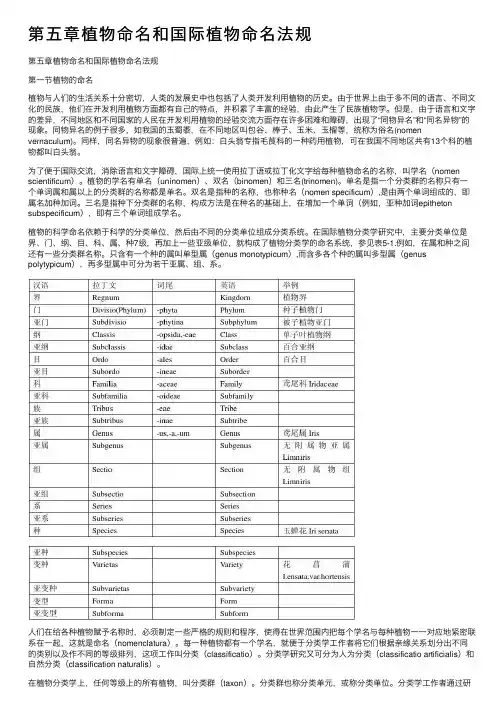

第五章植物命名和国际植物命名法规第五章植物命名和国际植物命名法规第⼀节植物的命名植物与⼈们的⽣活关系⼗分密切,⼈类的发展史中也包括了⼈类开发利⽤植物的历史。

由于世界上由于多不同的语⾔、不同⽂化的民族,他们在开发利⽤植物⽅⾯都有⾃⼰的特点,并积累了丰富的经验,由此产⽣了民族植物学。

但是,由于语⾔和⽂字的差异,不同地区和不同国家的⼈民在开发利⽤植物的经验交流⽅⾯存在许多困难和障碍,出现了“同物异名”和“同名异物”的现象。

同物异名的例⼦很多,如我国的⽟蜀⿉,在不同地区叫包⾕、棒⼦、⽟⽶、⽟榴等,统称为俗名(nomen vernaculum)。

同样,同名异物的现象很普遍,例如:⽩头翁专指⽑茛科的⼀种药⽤植物,可在我国不同地区共有13个科的植物都叫⽩头翁。

为了便于国际交流,消除语⾔和⽂字障碍,国际上统⼀使⽤拉丁语或拉丁化⽂字给每种植物命名的名称,叫学名(nomen scientificum)。

植物的学名有单名(uninomen)、双名(binomen)和三名(trinomen)。

单名是指⼀个分类群的名称只有⼀个单词属和属以上的分类群的名称都是单名。

双名是指种的名称,也称种名(nomen specificum),是由两个单词组成的,即属名加种加词。

三名是指种下分类群的名称,构成⽅法是在种名的基础上,在增加⼀个单词(例如,亚种加词epitheton subspecificum),即有三个单词组成学名。

植物的科学命名依赖于科学的分类单位,然后由不同的分类单位组成分类系统。

在国际植物分类学研究中,主要分类单位是界、门、纲、⽬、科、属、种7级,再加上⼀些亚级单位,就构成了植物分类学的命名系统,参见表5-1.例如,在属和种之间还有⼀些分类群名称。

只含有⼀个种的属叫单型属(genus monotypicum),⽽含多各个种的属叫多型属(genus polytypicum),再多型属中可分为若⼲亚属、组、系。

⼈们在给各种植物赋予名称时,必须制定⼀些严格的规则和程序,使得在世界范围内把每个学名与每种植物⼀⼀对应地紧密联系在⼀起,这就是命名(nomenclatura)。

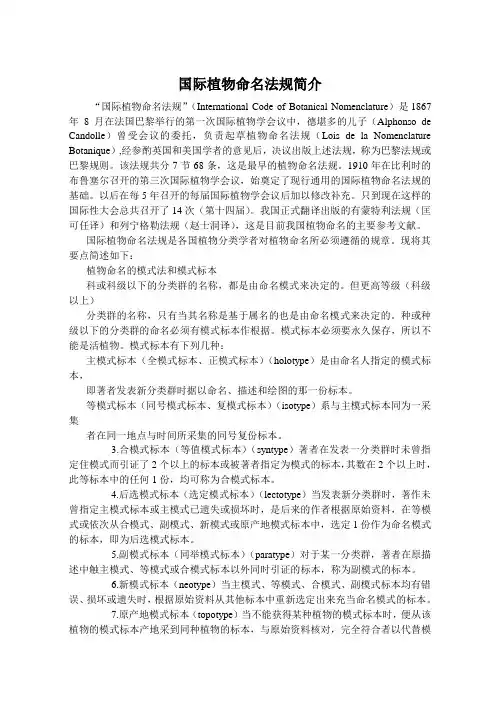

国际植物命名法规简介“国际植物命名法规”(International Code of Botanical Nomenclature)是1867年8月在法国巴黎举行的第一次国际植物学会议中,德堪多的儿子(Alphonso de Candolle)曾受会议的委托,负责起草植物命名法规(Lois de la Nomenclature Botanique),经参酌英国和美国学者的意见后,决议出版上述法规,称为巴黎法规或巴黎规则。

该法规共分7节68条,这是最早的植物命名法规。

1910年在比利时的布鲁塞尔召开的第三次国际植物学会议,始奠定了现行通用的国际植物命名法规的基础。

以后在每5年召开的每届国际植物学会议后加以修改补充。

只到现在这样的国际性大会总共召开了14次(第十四届)。

我国正式翻译出版的有蒙特利法规(匡可任译)和列宁格勒法规(赵士洞译),这是目前我国植物命名的主要参考文献。

国际植物命名法规是各国植物分类学者对植物命名所必须遵循的规章。

现将其要点简述如下:植物命名的模式法和模式标本科或科级以下的分类群的名称,都是由命名模式来决定的。

但更高等级(科级以上)分类群的名称,只有当其名称是基于属名的也是由命名模式来决定的。

种或种级以下的分类群的命名必须有模式标本作根据。

模式标本必须要永久保存,所以不能是活植物。

模式标本有下列几种:主模式标本(全模式标本、正模式标本)(holotype)是由命名人指定的模式标本,即著者发表新分类群时据以命名、描述和绘图的那一份标本。

等模式标本(同号模式标本、复模式标本)(isotype)系与主模式标本同为一采集者在同一地点与时间所采集的同号复份标本。

3.合模式标本(等值模式标本)(syntype)著者在发表一分类群时未曾指定住模式而引证了2个以上的标本或被著者指定为模式的标本,其数在2个以上时,此等标本中的任何1份,均可称为合模式标本。

4.后选模式标本(选定模式标本)(lectotype)当发表新分类群时,著作未曾指定主模式标本或主模式已遗失或损坏时,是后来的作者根据原始资料,在等模式或依次从合模式、副模式、新模式或原产地模式标本中,选定1份作为命名模式的标本,即为后选模式标本。

国际藻类、菌物和植物命名法规

《国际藻类、菌物和植物命名法规》是藻类学家、菌物学家和植物学家在命名藻类、菌物和植物是必须遵循的规则,每六年由国际植物学大会修订一次。

由中国科学院华南植物园邓云飞研究员、深圳市中国科学院仙湖植物园张力研究员和中国科学院昆明植物研究所李德铢研究员翻译的《国际藻类、菌物和植物命名法规(深圳法规)》由科学出版社于2021年11月出版发行。

本版法规(即《深圳法规》)是由2017年7月在深圳召开的第十九届国际植物学大会修订、2018年由国际植物分类学会出版。

《法规》分为原则、规则和辅则、以及管理《法规》的规程三部分组成。

第一部分介绍了命名的基本原则;第二部分介绍了藻类、菌物和植物命名的详细规定,包括规则、辅则,规则由具体的条款及注释组成,与其相悖的名称必须废弃,与辅则相悖的名称不能废弃但不应效仿,规则和辅则均附有例子予以说明;第三部分详细说明了管理《法规》的规程。

植物拉丁学名命名规则一.植物学名根据《国际植物命名法规》,植物的学名(scientific name)即拉丁名,都使用拉丁文的词或拉丁化的词来命名。

在国际上,任何一个拉丁名,只对应一种植物,任何一种植物,只有一个拉丁名。

这就保证了植物学名的唯一性和通用性,避免了同物异名或同名异物现象。

植物学名的命名方法根据植物种类的不同使用双名法或三名法。

(-)双名法双名法是由瑞典植物学家林奈(Carl Linnaeus)发明的,它用于对种(species) 一级的野生植物以及自然起源的栽培植物进行命名,双名法书写的植物学名由三部分组成(没有特别需要时,可省略成两部分),其完整内容和书写格式如下:属名genus epithet (斜体,首字母大写)+种加词species epithet (斜体,全部字母小写)十种命名人名字(正体,首字母大写)1.说明:(1)种命名人名字这一项,如果命名人是著名的植物学家,他的姓氏要使用缩写形式,缩写时一定要在缩写名的右下角使用省略号,名(given name) 省略不写;不著名的植物学者的姓氏(family name)应该写全称,名(given name) 需要使用缩写形式,但名(given name)也可省略不写。

(2)在不影响交流和科学性的情况下,种命名人的名字这一项可省略不写,这样一个双名法植物学名就省略成属名和种加词两部分了。

2•举例(因为编辑起来很麻烦,所以学名各部分的斜体和正体不做区分了,都用正体,但请注意这是不符合规范的):(1)中文名垂笑君子兰学名Clivia nobilis Lindl.其中Clivia意为君子兰属,是为纪念贵族克莱夫(Clive)公爵夫人,将Clive拉丁化为形容词clivia,作为这个属的属名;nobilis是种加词,意为高贵的,壮丽的;LindL 是这个种的命名人,植物学家John Lindley的姓氏的缩写形式。

(2)中文名大花君子兰学名 C. miniata Regel其中 C.是属名Clivia 的缩写形式,根据规定,当同一属名重复出现时(植物学专著和索引除外),从第二次出现开始,必须使用缩写形式;种加词miniata意为朱红色的,指大花君子兰的花色;Regel是命名人,植物学家Eduard Regel姓氏的全称。

植物命名法规1.植物统一命名的重要性植物种类繁多,各个国家由于语言和文字的不同,都各有其习用的植物名称;即使在一个国家内,同-植物在不同地区也往往有不同名称,同物异名以及异物同名的现象非常普遍。

例如番茄,在我国南方称番茄,北方称西红柿,英语称tomato;又如马铃薯,在我国南方称洋山芋(或洋芋),北方称土豆,英语称potato。

还有蒲公英,又叫黄花地丁。

中药贯众有30多种来源。

这种名称上的混乱现象,使得人们无法顺利地去研究植物和对植物进行合理的分类,更不利于国内和国际间的学术交流。

因此,寻求一种世界通用的植物命名法规规就显得尤为重要。

2.命名的发展历史植物学家在很早以前就对创立世界通用的植物命名问题进行探索,在十八世纪中叶以前留采用过多名法,即用一系列的词来描写植物,但非常烦琐。

后来双名法代替了多名法,现代植物的种名,即世界通用的科学名称(scientific name)的命名,都是采用双名法。

1.双名命名法的提出双名法是由瑞典植物分类学大师林奈(CarolusLinnaeus,1707-1778)创立的。

但是早在1623年法国包兴(C.Bauhin,1560-1624)己使用属名加种加词的双名法学名,但当时并未得到人们的普遍接受。

后来在1690年,来维努斯(Rivinus)也提出双名法的建议,给植物命名,不得多于2个字。

林奈接受了这些思想并将其完善化。

1753年,林奈的巨著《植物种志》(“Speces Plantarum”)便采用了双名法,后来为全世界的植物学家所采用。

2.双名命名法的优点此命名法的优点,首先在于它统一了全世界所有植物的名称,即每一种植物只有一个名称,在国际上通用,便于科学交流,其次,双名法科学性较强,能反映分类系统关系和相对地变动较小(即使有变动,也有据可查),从而提供了一个亲缘关系的大概,在植物学名中包含有属名,因此知道一个种名就容易查知该种在植物分类系统中所处的位置。

3.双名命名法的命名原则双名命名法是用拉丁文给植物的种起名字,每一种植物的种名,都由两个拉丁词或拉丁化形式的字构成,第一个词是属名,相当于“姓”,第二个词是种加词,相当于“名”。