中西医结合治疗中风后偏瘫疗效分析

- 格式:doc

- 大小:121.00 KB

- 文档页数:4

中医针灸结合康复治疗对中风偏瘫的效果分析目的分析在中风偏瘫患者联合应用康复治疗与中医针灸治疗的效果。

方法搜集在我院治疗的中风致偏瘫患者70例,据治疗方式差异分成两组,单治组35例,联合组35例,比较两组临床疗效。

结果治疗组患者治疗有效率总值与单治组相比,数值明显要大于单治组,P<0.05。

结论在中风偏瘫患者联合应用康复治疗与中医针灸治疗,有显著效果,值得应用。

标签:中医针灸;康复治疗;中风偏瘫偏瘫属于中风的一种后遗症,会导致中风的患者生活质量受到影响。

相关研究中指出,在治疗脑中风偏瘫的患者时,常用方式有康复治疗与中医针灸治疗两种方式。

但是由于单纯应用某种方式进行治疗时,临床疗效有一定欠缺,所以临床上常会联合两种方式治疗。

本文探讨在中风偏瘫患者联合应用康复治疗与中医针灸治疗的效果,主要分析如下。

1 研究资料和治疗方法1.1 研究的资料搜集2015年10月份~2016年9月份在我院治疗的中风致偏瘫患者70例,据治疗方式差异分成两组,单治组35例,联合组35例,单治组患者单纯行康复治疗,联合组则在单治组的治疗上配合中医针灸治疗。

单治组男21例,女16例;年龄60岁~86岁,平均年龄(72±3.02)岁。

联合组男20例,女17例;年龄61岁~86岁,平均年龄(73±2.84)岁。

两组研究对象常规资料经过对比以后缺乏显著的差异,P>0.05,可接着比较。

1.2 治疗的方法康复治疗:医务人员需要对患者肢体实施康复的运动,使得患者肌肉可以有效的活动,每次运动时间20~30分钟,每天需要运动一次,防止发生肌肉萎缩与血流不畅的情况。

中医针灸疗法:针灸的最基本方法是根据患者不同的临床症状采取不同的穴位,实施针灸治疗。

具体操作为:对于头晕眼花、面色苍白等有明显肾亏临床症状的患者,基本的针灸治疗原则为滋肝补肾,实施针灸的主穴位为肝俞、肾俞、太溪以及三阴穴位,配穴位为阳陵泉、阴陵泉、血海以及梁丘。

中医针灸结合康复对中风偏瘫疾病的治疗有效率分析【摘要】目的分析中医针灸结合康复对中风偏瘫疾病的应用效果。

方法选取2022年5月-2023年5月本院74例中风偏瘫患者开展研究,随机平均分为对照组37例,针灸治疗,观察组37例,结合康复训练,比较两组临床疗效。

结果两组治疗有效率、CSS、ADL和FMA评分均存在明显差异(P<0.05)。

结论给予中风偏瘫患者康复训练能促进病情尽快恢复,具有推广价值。

【关键词】中风偏瘫;针灸;康复训练中风属于常见病,据悉有80%患者会出现后遗症,对预后、生活质量产生影响,偏瘫就是其中之一[1]。

受中风影响,导致脑脉痹阻、血溢于脑和气血逆乱,进而引发偏瘫,肢体无法发挥正常功能,危害性大,如未及时治疗,有可能导致终身残疾。

针灸是中医常见疗法,选取适当穴位,对其产生刺激,减轻病情,同时联合康复训练,能加快恢复速度。

本次研究以中风偏瘫患者为对象,分析康复训练的应用效果。

1 资料和方法1.1一般资料选取2022年5月-2023年5月本院74例中风偏瘫患者开展研究,随机平均分为对照组37例,男19例,女18例,平均年龄(57.18±4.71)岁;观察组37例,男20例,女17例,平均年龄(57.76±4.13)岁。

两组一般资料(P>0.05),具有可比性。

1.2方法1.2.1对照组该组行针灸治疗:采取“醒脑开窍”法,对于委中、极泉、内关和尺泽穴,采取提插泻法;对于人中穴,采取雀啄法;对于三阴交,选取提插补法。

结合患者表现,进行加减取穴,若患者伴有口眼歪斜,可另加颊车、地仓和下关穴;若患者伴有语言障碍,可另加玉液、金津、通里和廉泉穴;若患者伴有吞咽障碍,可另加完骨、翳风和风池穴;手指握固者,联合合谷透三间;肩下垂者,另加臂孺、肩外陵和肩内陵穴;足内翻者,联合丘墟透照海;手不能屈伸者,联合合谷透劳宫;膝软无力者,另加阳陵泉、梁丘和血海。

针刺后,留针0.5h,1次/d,以7-10d为1疗程,治疗2个疗程。

中风病的中西医结合认识脑卒中就是我们日常说到的中风,分为脑梗死与脑出血,那什么是脑梗死与脑出血呢?将人体的血管比作水渠,脑梗死就像水渠堵塞以后,土地会干旱,周围的脑组织就会坏死;脑出血则像水渠决堤,并淹没了大地。

中风的发病率与死亡率较高,即使经过治疗后幸存下来,仍然可能会出现不同程度的残疾,其中中重级残疾占据40%,可见中风的危害!那么患有中风病该如何治疗呢?下面让我们一起来探讨中西医结合治疗法吧!1、中风一定会有后遗症吗?其实并不然,一方面要看中风的部位在何处,比如中风部位处于大脑的非功能区或者面积相对较小,经过积极有效的治疗,一般可以痊愈,不会出现后遗症。

另一方面要看发病后是否得到及时处理,比如缺血性卒中患者,如果在3~4小时内就到院治疗,经过静脉溶栓或介入取栓后,患者的各项功能可得到有效恢复;如果救治不及时,可能会遗留后遗症,甚至可能会死亡。

2、中西医结合治疗中风有何优势?中西医结合治疗中风具有独特的优势,通过西医能够有效诊断脑梗死,联合中医理论知识,更能够提高诊断效果,明确诊断辨证要点,实现西医诊断和中医辨证诊断的全面结合。

对于药物治疗而言,中西医结合治疗可实现协同治疗,有效减缓患者的不良反应,使得作用靶点增加,作用时间延长,有效强化治疗效果。

西医治疗联合中成药也可起到良好效果,许多医生在临床治疗时,会选择携带便捷、安全有效的中成药,在提高治疗效果的同时,也能够保障治疗的时效。

3、中医治疗中风的方法有哪些?(1)醒神开窍法针灸疗法如果患者中风后,出现健忘、焦虑等后遗症时,可选择百会、四神聪、安眠、风府、神庭、印堂、头维等督脉、膀胱经、胆经的腧穴,具有醒神益智、协调阴阳的良好疗效,如果患者出现肢体偏瘫,在治疗时可选择体针治疗,选择手足阳明经、足太阳、少阳经的腧穴,比如肩髃、手三里、阳陵泉、外关、足三里、昆仑等,能够起到疏通经络、行气活血的良好作用。

患者言语不利,可选择通络解喑的针法,穴位以通里、廉泉等为主。

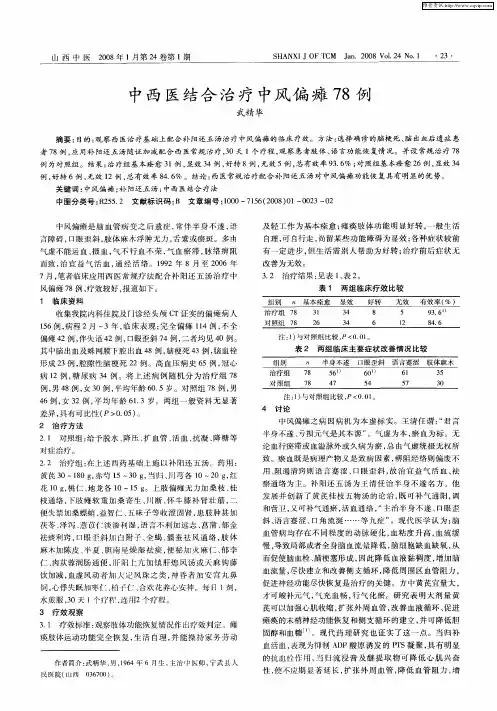

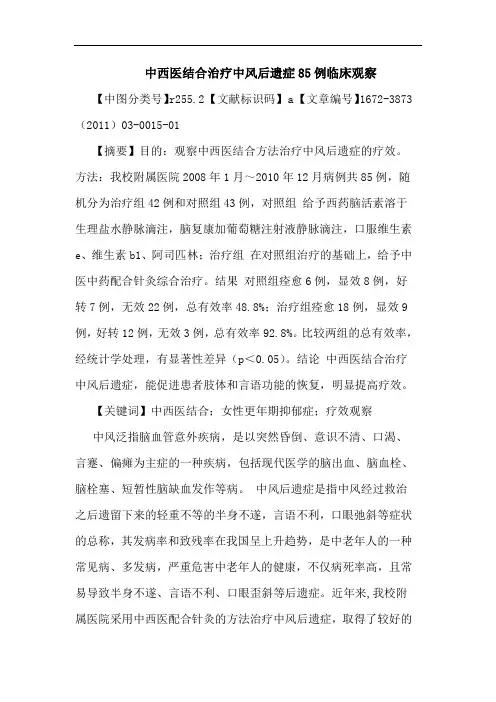

中西医结合治疗中风后遗症85例临床观察【中图分类号】r255.2 【文献标识码】 a 【文章编号】1672-3873(2011)03-0015-01【摘要】目的:观察中西医结合方法治疗中风后遗症的疗效。

方法:我校附属医院2008年1月~2010年12月病例共85例,随机分为治疗组42例和对照组43例,对照组给予西药脑活素溶于生理盐水静脉滴注,脑复康加葡萄糖注射液静脉滴注,口服维生素e、维生素b1、阿司匹林;治疗组在对照组治疗的基础上,给予中医中药配合针灸综合治疗。

结果对照组痊愈6例,显效8例,好转7例,无效22例,总有效率48.8%;治疗组痊愈18例,显效9例,好转12例,无效3例,总有效率92.8%。

比较两组的总有效率,经统计学处理,有显著性差异(p<0.05)。

结论中西医结合治疗中风后遗症,能促进患者肢体和言语功能的恢复,明显提高疗效。

【关键词】中西医结合;女性更年期抑郁症;疗效观察中风泛指脑血管意外疾病,是以突然昏倒、意识不清、口渴、言蹇、偏瘫为主症的一种疾病,包括现代医学的脑出血、脑血栓、脑栓塞、短暂性脑缺血发作等病。

中风后遗症是指中风经过救治之后遗留下来的轻重不等的半身不遂,言语不利,口眼弛斜等症状的总称,其发病率和致残率在我国呈上升趋势,是中老年人的一种常见病、多发病,严重危害中老年人的健康,不仅病死率高,且常易导致半身不遂、言语不利、口眼歪斜等后遗症。

近年来,我校附属医院采用中西医配合针灸的方法治疗中风后遗症,取得了较好的疗效,现报道如下。

1 资料与方法1.1 临床资料我校附属医院2008年1月~2010年12月病例共85例,其中右侧瘫痪39例,左侧瘫痪46例;伴言语不利、口眼歪斜13例。

肌力0级25例,ⅰ级29例,ⅱ级21例,ⅲ级10例。

随机分为治疗组42例和对照组43例。

治疗组男30例,女12例,年龄39岁~72岁,平均年龄58岁;其中脑梗塞21例,脑出血13例,脑血栓8例。

对照组男32例,女11例,年龄35岁~69岁,平均年龄61岁;其中脑梗塞19例,脑出血15例,脑血栓9例,病程在3个月~1年,平均病程在6个月左右。

中风后遗症的中西医结合康复治疗新进展中风,这一严重威胁人类健康的疾病,往往给患者留下各种后遗症,如肢体偏瘫、言语障碍、吞咽困难等,极大地影响了患者的生活质量。

近年来,随着医学技术的不断进步,中西医结合康复治疗在中风后遗症的治疗中取得了显著的新进展,为患者带来了更多的希望。

一、中风后遗症的概述中风,又称脑卒中,是由于脑部血管突然破裂或阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组疾病。

中风后遗症则是指中风发病后遗留下来的神经功能缺损症状,其恢复是一个较为漫长的过程。

常见的中风后遗症包括运动功能障碍、感觉障碍、认知障碍、言语障碍、吞咽障碍、心理障碍等。

这些后遗症不仅给患者带来身体上的痛苦,还对其心理和社会适应能力造成严重影响。

二、中医康复治疗方法1、中药治疗中药在中风后遗症的治疗中具有独特的优势。

根据患者的具体病情和体质,中医师会开具相应的中药方剂,以达到活血化瘀、通络止痛、益气养血、滋补肝肾等目的。

例如,补阳还五汤常用于治疗气虚血瘀型中风后遗症,可促进肢体功能的恢复;天麻钩藤饮则适用于肝阳上亢型患者,有助于缓解头痛、眩晕等症状。

2、针灸治疗针灸是中医治疗中风后遗症的重要手段之一。

通过针刺特定的穴位,如足三里、合谷、曲池、风池等,可以调节经络气血,促进神经功能的恢复。

电针、艾灸等方法的应用,进一步增强了针灸的治疗效果。

研究表明,针灸能够改善中风患者的运动功能、平衡能力和日常生活活动能力。

3、推拿按摩推拿按摩通过手法作用于患者的肢体和穴位,以疏通经络、松解粘连、缓解肌肉痉挛。

它可以改善局部血液循环,促进肢体功能的恢复,同时还能减轻患者的疼痛和疲劳感。

4、中医功法太极拳、八段锦等中医功法有助于提高患者的身体素质和平衡能力,促进气血运行,对中风后遗症的康复具有一定的辅助作用。

三、西医康复治疗方法1、运动疗法运动疗法是西医康复治疗的核心内容之一。

包括主动运动和被动运动,如关节活动度训练、肌力训练、平衡训练、步态训练等。

中西医结合辨证分型治疗中风后遗症疗效分析目的研究分析中西医结合辩证分型治疗中风后遗症的临床效果。

方法选择2014年3月~2015年3月在我院进行治疗的92例中风后遗症患者,运用计算机抽签法进行平均分组,对照组46例患者应用西药脑蛋白水解物进行治疗;观察组46例患者应用中西医辩证分型治疗。

结果观察组患者不同辩证分型的总有效率均明显高于对照组,差异P<0.05有统计学意义。

结论中西医结合辩证分型治疗中风后遗症取得了更为满意的疗效,值得在临床治疗中进一步推广。

标签:中西医结合;辩证分型;中风后遗症;疗效大部分中风患者均伴有较为严重后遗症,表现为偏瘫、语言障碍、运动失调等,对患者造成了较大的痛苦。

由于中风后遗症的病因、病机非常复杂,单一的疗法往往很难获得理想的疗效,如果临床可以正确辩证论治,则患者的认知功能、言语功能、感觉功能、肢体运动功能获得了更明显的改善,极大程度的提高了患者的生活质量。

现选择2014年3月~2015年3月在我院进行治疗的92例中风后遗症患者,进一步探析中西医结合辩证分型治疗的临床效果,研究如下。

1资料与方法1.1一般资料选择2014年3月~2015年3月在我院进行治疗的92例中风后遗症患者,运用计算机抽签法进行平均分组。

观察组46例患者中,26例男性患者,20女性患者。

年龄45~82岁,平均年龄(63.35±6.31)岁。

其中,风痰阻络型者12例,肝阳上亢型者11例,气虚血瘀型者15例,肝肾阴虚型者8例。

对照组46例患者中,25例男性患者,21例女性患者。

年龄42~80岁,平均年龄(62.81±5.29)岁。

两组患者的基本资料经统计学分析,差异P>0.05无统计学意义,试验可比性尤为显著。

1.2方法1.2.1对照组46例患者应用脑蛋白水解物进行西医治疗。

脑蛋白水解物(广东百科制药有限公司),药物剂量为60 mg,溶于250 ml的生理盐水中进行静脉滴注,治疗1次/d,1个疗程的时间为10 d。

220第14卷 第12期 2012 年 12 月辽宁中医药大学学报JOURNAL OF LIAONING UNIVERSITY OF TCMVol. 14 No. 12 Dec .,2012脑血管疾病患病率为9.7‰,死亡率为120~134/100000,多年来稳居我国居民死亡原因前3位,是危害中老年人身体健康和生命的主要疾病,具有极高的致死、致残率;偏瘫更是最为常见的中风后遗症。

总结中医药防治偏瘫的临床经验,对降低中风致残率,提高患者的生活质量意义重大。

1 中药结合常规西药疗法方面多数临床研究以中药结合常规西药疗法治疗中风偏瘫,取得满意疗效。

王晓青[1]回顾分析42例患者的临床资料,观察和探讨中西医结合治疗中风后遗症临床疗效。

结果发现对照组21例中,基本痊愈3例,显著进步6例,有效7例,无效4例;治疗组21例中,基本痊愈5例,显著进步8例,有效8例,无效0例;两组总有效率比较P <0.05,治疗组显著优于对照组。

提示中西医结合治疗中风后遗症,在治愈率和总有效率上都明显优于单纯西药治疗组;该观察结果疗效确切,值得临床应用。

陆春光[2]等观察中西医结合分期整体治疗脑梗死偏瘫的临床疗效。

其方法为选择100例急性发病、首次住院的脑梗死偏瘫患者,随机分为治疗组和对照组各50例,两组同时接受中西医结合治疗,而治疗组加用分期整体治疗;比较两组治疗的效果。

结果显示,治疗组在降低脑梗死中医证候计分及神经功能缺损程度评分方面均优于对照组(P <0.05),且治疗组临床疗效与对照组比较,差异有显著性意义(P <0.05)。

提示中西医结合分期整体治疗脑梗死偏瘫疗效优于对照组,分期整体疗法可杜绝或减轻废用综合征的发生,缩短康复疗程,使患者残存机体得到最大恢复,减轻功能障中西医结合防治中风偏瘫研究进展葛立君(天津市和平区中医院,天津 300050)摘 要:目的:回顾近年来中西医结合临床防治中风偏瘫的研究结果,总结该病的临床研究进展,为中风偏瘫的临床治疗提供依据。

中风病的中西医结合诊疗方案及优化中风(卒中)是指由于脑血管病变引起的脑部缺血或出血导致的突然性脑功能障碍。

中风疾病在现代医学中属于急症范畴,中西医结合诊疗方案能够提供更全面、综合的治疗手段,以期获得更好的疗效。

以下是中风病的中西医结合诊疗方案及其优化的详细介绍。

中医方面,中风病属于中风证的范畴,中医将其归类为脑病,常见风痰、瘀血两种证型。

风痰证以中风突然发作、偏瘫、言语不清、舌体红胖等为主要特征;瘀血证以发病急、面部或四肢麻木、舌质紫暗等为主要表现。

中医治疗可采用清热化痰、散寒化瘀等方法,主要药物可选用通窍活络中药,如天麻、川芎、白芷、防风、丹参等,结合针灸疗法进行治疗。

西医方面,中风病的治疗可采取药物治疗、手术和康复治疗等方法。

药物治疗主要是通过抗凝血药物和溶栓药物等药物来改善脑部血液循环,保护脑细胞免受进一步损伤。

手术治疗主要用于治疗中风的病因,如颈动脉狭窄、动脉瘤等。

康复治疗则包括物理治疗、语言康复和心理康复等方面,旨在通过训练和康复措施来恢复和改善患者的功能。

中西医结合方案主要是针对中风病的病因、病程和病情进行综合治疗。

具体方案如下:1.急救阶段:在发现中风症状后,需要立即就医,尽快进行急救。

急救包括确认病因、抗凝治疗和溶栓治疗等。

中医急救可采用清热、化痰、疏风、活血等方剂,如清脑汤、颠茄合剂等,以及经络穴位刺激。

2.中期治疗:中期治疗主要是针对中风引起的脑部功能损害进行治疗。

西医可通过药物治疗,如神经保护剂、脑血管扩张剂等,以及手术治疗,如动脉狭窄、动脉瘤的处理等。

中医可采用温通经络、活血化瘀等方法,如艾灸、拔罐、推拿等。

3.康复治疗:康复治疗是中风病的重要环节,目的是恢复患者的功能和生活能力。

康复治疗包括物理治疗、语言康复和心理康复等方面。

中医可采用针灸、推拿等物理治疗手段,以及经络疗法、按摩和音乐疗法等辅助治疗手段。

总的来说,中风病的中西医结合诊疗方案能够提供更全面、综合的治疗手段,以期获得更好的疗效。

中西医结合治疗中风后偏瘫疗效分析

目的探讨中西医结合治疗中风后偏瘫的临床疗效。

方法选取2010年3月~2013年2月来我院就诊的中风后偏瘫患者85例,随机分为治疗组(中西医结合治疗)43例和对照组(西医治疗)42例。

对两组患者的临床疗效及上肢运动功能、日常生活活动(ADL)能力进行比较。

结果治疗组总有效率为95.34%,对照组总有效率为83.33%,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

两组患者的FMA及MBI与治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。

但对照组改变幅度较小。

治疗后FMA及MBI与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论中西医结合治疗中风后偏瘫疗效满意,值得在临床推广应用。

标签:中西医结合;治疗;中风后偏瘫

脑血管疾病是严重危害中老年人身体健康和生命的疾病,致死、致残率极高。

祖国医学中,《黄帝内经》中就有“偏枯”“偏风”“偏痱”等的记载,从中医临床来看,偏瘫是中风病的主要症状之一,指左侧或右侧上下肢瘫痪,随意任用不能的症状,其严重危害人类健康和生命安全,给患者带来极大痛苦,家庭及社会负担沉重。

因此,对中风偏瘫,降低脑中风的发病率、致残率和死亡率是当务之急[1-2]。

为探讨中西医结合综合疗法治疗中风后偏瘫的临床疗效,本研究选取2010年3月~2013年2月来我院就诊的中风后偏瘫患者45例,采用中西医结合综合疗法,临床疗效显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2010年3月~2013年2月来我院就诊的中风后偏瘫患者85例,男53例,女32例;年龄40~76岁,平均(60.7±11.3)岁;病程3周~11个月,平均(6.7±1.5)个月。

其中发病原因,脑溢血36例,蛛网膜下腔出血5例,脑梗死44例。

所有患者随机分为治疗组(中西医结合治疗)43例和对照组(西医治疗)42例,均经伦理委员会批准,且患者知情同意。

两组患者的年龄、性别、病程等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

采用1996年中华医学会全国脑血管病学术会议第三次修订标准[1],全部病例均经CT扫描,明确诊断为中风引起的后遗症。

所有患者均没有其他严重内科疾病存在;未经溶栓治疗;排除脑外伤、脑肿瘤、脑炎合并脑血管病引起的偏瘫患者。

1.3 方法

对照组;甲钴胺片500μg,喜得镇1mg,甲磺酸阿米三嗪10mg,脑复康0.8g,

曲克芦丁0.3g,口服,每日3次;阿司匹林30 mg,口服,每日1次。

2个月为1个疗程。

治疗组:在与照组基础上,加服补阳还五汤。

处方组成:黄芪60g,地龙12g,当归12g,川芎9g,赤芍6g,桃仁6g,红花6g;肝阳上亢者加石决明12g,钩藤15g;气虚血瘀者,加白芍络15g;兼痰热者加瓜蒌12g,天竺黄9g;肾虚者加熟地、鹿角胶,每日1剂,水煎早晚2次分服,4周为1个疗程,共治疗2个疗程。

针刺:以痉挛肌的拮抗肌侧经穴为主。

每次取两三穴。

手法以泻为主,2 次/d,每次留针30min。

连续针刺6d,休息1d,共治疗8 周。

1.4 疗效评定标准

参照中国中医药学会内科分会1995年制定的《中风病中医诊断、疗效评定标准》。

痊愈:肢体功能恢复,症状、体征消失,瘫痪肢体肌力Ⅳ级以上,生活自理;显效:症状、体征基本消失,瘫痪肢体肌力恢复至Ⅲ~Ⅳ级,生活基本自理;有效:体征尚存在,瘫痪肢体肌力恢复至Ⅰ~Ⅱ级;无效:治疗前后症状、体征、肌力无改善[3]。

评定治疗前后两组患者分别采用简化Fugl-Meyer上肢评分法(FMA)评定上肢运动功能,采用改良Barthel指数(MBI)量表评定日常生活活动(ADL)能力[4]。

1.5 统计学处理

应用SPSS15.0统计软件进行统计分析,计量资料用()的形式表示,采用t检验,计数资料用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较

治疗组总有效率为95.34%,对照组总有效率为83.33%,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

见表1。

2.2 两组患者治疗前后FMA及MBI比较

两组患者的FMA及MBI与治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。

但对照组改变幅度较小。

治疗后FMA及MBI与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05),说明治疗组治疗效果优于对照组。

见表2。

2.3 不良反应

两组患者治疗后血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图均未见异常。

3 讨论

近年来,随着医疗技术的不断发展,脑血管病的死亡率呈现逐渐下降趋势,但脑血管病出现的后遗症却仍给病患者带来极大的痛苦和不便,尤以偏瘫最为常见。

祖国医学认为,中风后偏瘫的病机为气血亏虚,肾精不足,气虚血瘀,闭阻脉络,致使络脉不通,气血流行不畅,无力濡养四肢百骸所致。

现代医学认为,脑卒中痉挛是大脑失去对脊髓的牵张反射调控作用时,低级中枢活动从高位中枢抑制中释放出来而引起的。

中风病所致的中枢性瘫痪多在脊髓休克期后出现肌张力过度增高,很大程度上影响了肢体功能的恢复[5-6]。

中风后偏瘫的基本病理为气虚血瘀,闭阻脉络,故治疗以益气活血,祛风通络。

本研究中在西医治疗基础上采用清代王清任的补阳还五汤联合针灸进行治疗。

方中重用黄芪,补气固表,推动营卫之气在脉管内运行;当归补血活血;桃仁、红花、川芎、赤芍活血化瘀;地龙通经活络。

诸药合用,使正气得补,瘀血得化,脉络畅通,故能使肢体功能得到恢复。

针刺疗法是治疗、缓解脑卒中偏瘫肢体痉挛的重要方法,经验证明,针灸在缓解中枢性痉挛方面有独特的效果,具有操作方便、无副作用等优点,可以缓解肌痉挛[7-8]。

本研究中,两组临床疗效比较,治疗组总有效率为95.34%,对照组总有效率为83.33%,差异有统计学意义(P<0.05)。

两组患者的FMA及MBI与治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。

但对照组改变幅度较小。

治疗后FMA 及MBI与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

可见中西医结合治疗疗效明显优于单纯西药治疗组。

综上所述,本文通过中西医综合治疗后,两组患者临床疗效,FMA及MBI 均明显优于对照组,提示中西医综合治疗偏瘫疗效显著,值得临床推广应用。

[参考文献]

[1] 陈党红,梁蕴瑜,蔡业峰.中风后痉挛性偏瘫的病理机制探讨[J].陕西中医,2009,30(6):701-702.

[2] 姜恒坤,戚浩然.中西医结合规范化康复在脑卒中偏瘫中的应用[J].中外医学研究,2011,9(13):120-121.

[3]杨世强.中风后半身不遂和语言障碍的针灸推拿治疗与康复训练[J].按摩与康复医学,2010,1(8):72.

[4] 窦丽萍.中西医结合治疗脑卒中偏瘫50例护理体会[J].中国实用医药,2009,4(12):204-205.

[5] 金力平.中药熏蒸结合肌电生物反馈治疗中风后痉挛性偏瘫的临床分析

[J].浙江临床医学,2009,11(11):1202-1203.

[6] 孙西庆.温阳熄风化痰法治疗中风病痉挛性偏瘫临床观察[J].中西医结合心脑血管病杂志,2010,1(8):45.

[7] 葛立君.中西医结合防治中风偏瘫研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2012,14(12):220-222.

[8] 张瑞杰,孙西庆.中风后痉挛性偏瘫的中医治疗进展[J].世界中西医结合杂志,2011,6(12):1089-1092.。