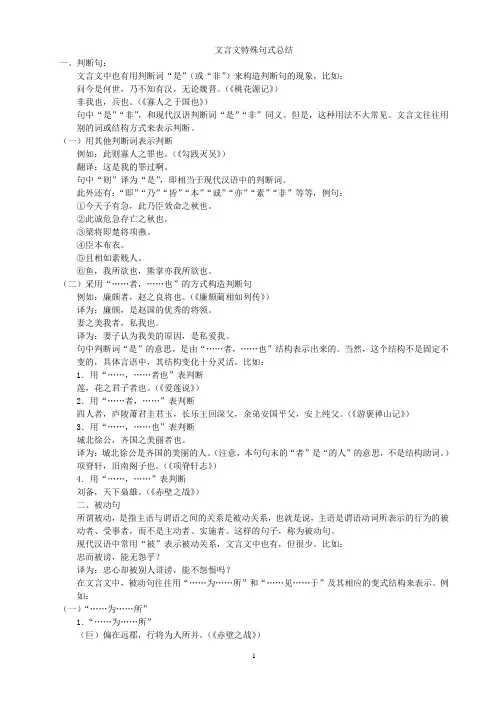

文言文特殊句式之判断句

- 格式:pptx

- 大小:335.54 KB

- 文档页数:22

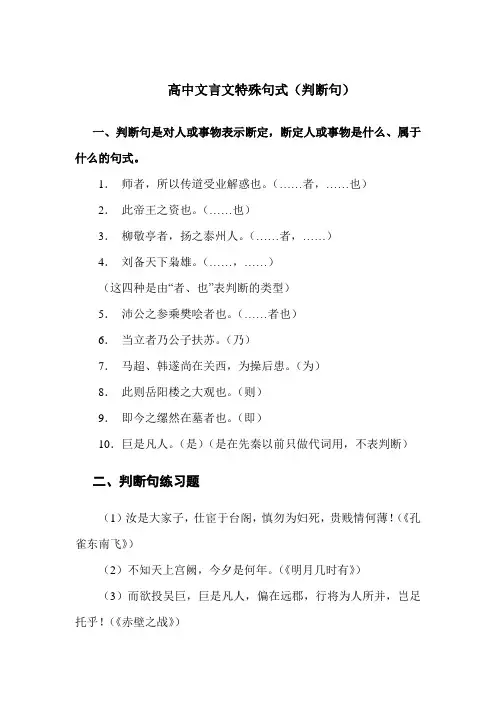

高中文言文特殊句式(判断句)一、判断句是对人或事物表示断定,断定人或事物是什么、属于什么的句式。

1.师者,所以传道受业解惑也。

(……者,……也)2.此帝王之资也。

(……也)3.柳敬亭者,扬之泰州人。

(……者,……)4.刘备天下枭雄。

(……,……)(这四种是由“者、也”表判断的类型)5.沛公之参乘樊哙者也。

(……者也)6.当立者乃公子扶苏。

(乃)7.马超、韩遂尚在关西,为操后患。

(为)8.此则岳阳楼之大观也。

(则)9.即今之缧然在墓者也。

(即)10.巨是凡人。

(是)(是在先秦以前只做代词用,不表判断)二、判断句练习题(1)汝是大家子,仕宦于台阁,慎勿为妇死,贵贱情何薄!(《孔雀东南飞》)(2)不知天上宫阙,今夕是何年。

(《明月几时有》)(3)而欲投吴巨,巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并,岂足托乎!(《赤壁之战》)(4)公子姊为赵惠文王弟平原君夫人。

(《信陵君窃符救赵》)(5)板印书籍,唐人尚未盛为之。

五代时始印五经,已后典籍皆为板本。

(沈括《活板》)(6)我为赵将,有攻城野战之大功。

(《廉颇蔺相如列传》)(7)蔺相如者,赵人也。

(《廉颇蔺相如列传》)(8)且将军大势可以拒操者,长江也。

(《赤壁之战》)(9)\"离骚\"者,犹离忧也。

(《屈原列传》)(10)彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

(《师说》)(11)四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

(《游褒禅山记》)(12)莲之爱,同予者何人?(《爱莲说》)(13)吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)(14)我,子瑜友也。

(《赤壁之战》)(15)兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑。

此不知人之祸也。

(《屈原列传》)(16)曹公,豺虎也。

(《赤壁之战》)(17)此世所以不传也。

(《石钟山记》)(18)此人力士,晋鄙听,大善;不听,可使击之。

(《信陵君窃符救赵》)(19)秦,虎狼之国,不可信。

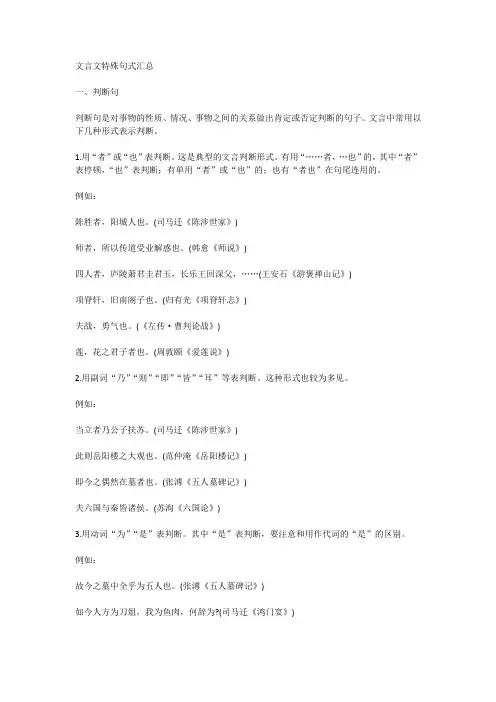

文言文特殊句式汇总一、判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言中常用以下几种形式表示判断。

1.用“者”或“也”表判断。

这是典型的文言判断形式。

有用“……者,…也”的,其中“者”表停顿,“也”表判断;有单用“者”或“也”的;也有“者也”在句尾连用的。

例如:陈胜者,阳城人也。

(司马迁《陈涉世家》)师者,所以传道受业解惑也。

(韩愈《师说》)四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,……(王安石《游褒禅山记》)项脊轩,旧南阁子也。

(归有光《项脊轩志》)夫战,勇气也。

(《左传·曹判论战》)莲,花之君子者也。

(周敦颐《爱莲说》)2.用副词“乃”“则”“即”“皆”“耳”等表判断。

这种形式也较为多见。

例如:当立者乃公子扶苏。

(司马迁《陈涉世家》)此则岳阳楼之大观也。

(范仲淹《岳阳楼记》)即今之偶然在墓者也。

(张溥《五人墓碑记》)夫六国与秦皆诸侯。

(苏洵《六国论》)3.用动词“为”“是”表判断。

其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。

例如:故今之墓中全乎为五人也。

(张溥《五人墓碑记》)如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(司马迁《鸿门宴》)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(陶渊明《桃花源记》)巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并。

(司马光《赤壁之战》)石之铿然有声者,所在皆是也。

(代词,这样)(苏轼《石钟山记》)同行十二年,不知木兰是女郎。

(《木兰诗》)4.用否定副词“非”等表示否定的判断。

例如:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦(苏洵《六国论》)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《孟子·得道多助,失道寡助》5.直接表示判断。

既不用判断词,也不用语气词,通过语意直接表示判断。

例如:刘备天下条雄。

(司马光《赤壁之战》)刘豫州王室之胃。

(同上)需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

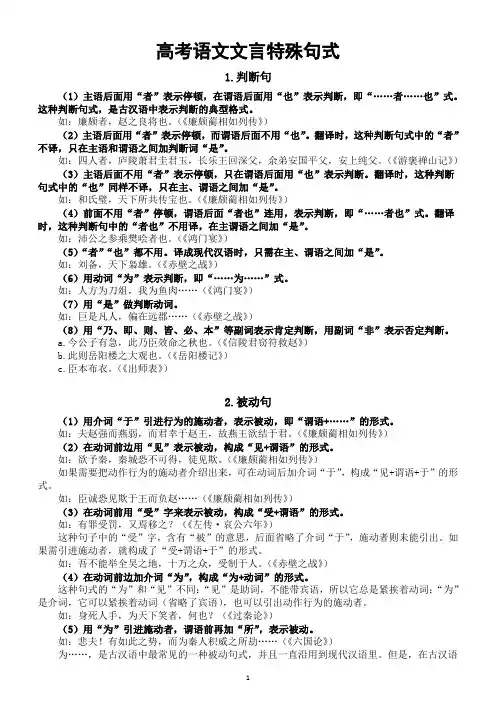

高考语文文言特殊句式1.判断句(1)主语后面用“者”表示停顿,在谓语后面用“也”表示判断,即“……者……也”式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。

翻译时,这种判断句式中的“者”不译,只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)(3)主语后面不用“者”表示停顿,只在谓语后面用“也”表示判断。

翻译时,这种判断句式中的“也”同样不译,只在主、谓语之间加“是”。

如:和氏璧,天下所共传宝也。

(《廉颇蔺相如列传》)(4)前面不用“者”停顿,谓语后面“者也”连用,表示判断,即“……者也”式。

翻译时,这种判断句中的“者也”不用译,在主谓语之间加“是”。

如:沛公之参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)(5)“者”“也”都不用。

译成现代汉语时,只需在主、谓语之间加“是”。

如:刘备,天下枭雄。

(《赤壁之战》)(6)用动词“为”表示判断,即“……为……”式。

如:人方为刀俎,我为鱼肉……(《鸿门宴》)(7)用“是”做判断动词。

如:巨是凡人,偏在远郡……(《赤壁之战》)(8)用“乃、即、则、皆、必、本”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

a.今公子有急,此乃臣效命之秋也。

(《信陵君窃符救赵》)b.此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)c.臣本布衣。

(《出师表》)2.被动句(1)用介词“于”引进行为的施动者,表示被动,即“谓语+……”的形式。

如:夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)在动词前边用“见”表示被动,构成“见+谓语”的形式。

如:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。

(《廉颇蔺相如列传》)如果需要把动作行为的施动者介绍出来,可在动词后加介词“于”,构成“见+谓语+于”的形式。

如:臣诚恐见欺于王而负赵……(《廉颇蔺相如列传》)(3)在动词前用“受”字来表示被动,构成“受+谓语”的形式。

文言文特殊句式总结一、判断句:文言文中也有用判断词“是”(或“非”)来构造判断句的现象,比如:问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(《桃花源记》)非我也,兵也。

(《寡人之于国也》)句中“是”“非”,和现代汉语判断词“是”“非”同义。

但是,这种用法不大常见。

文言文往往用别的词或结构方式来表示判断。

(一)用其他判断词表示判断例如:此则寡人之罪也。

(《勾践灭吴》)翻译:这是我的罪过啊。

句中“则”译为“是”,即相当于现代汉语中的判断词。

此外还有:“即”“乃”“皆”“本”“诚”“亦”“素”“非”等等,例句:①今天子有急,此乃臣效命之秋也。

②此诚危急存亡之秋也。

③梁将即楚将项燕。

④臣本布衣。

⑤且相如素贱人。

⑥鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也。

(二)采用“……者,……也”的方式构造判断句例如:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)译为:廉颇,是赵国的优秀的将领。

妻之美我者,私我也。

译为:妻子认为我美的原因,是私爱我。

句中判断词“是”的意思,是由“……者,……也”结构表示出来的。

当然,这个结构不是固定不变的,具体言语中,其结构变化十分灵活。

比如:1.用“……,……者也”表判断莲,花之君子者也。

(《爱莲说》)2.用“……者,……”表判断四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)3.用“……,……也”表判断城北徐公,齐国之美丽者也。

译为:城北徐公是齐国的美丽的人。

(注意,本句句末的“者”是“的人”的意思,不是结构助词。

)项脊轩,旧南阁子也。

(《项脊轩志》)4.用“……,……”表判断刘备,天下枭雄。

(《赤壁之战》)二、被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。

这样的句子,称为被动句。

现代汉语中常用“被”表示被动关系,文言文中也有,但很少。

比如:忠而被谤,能无怨乎?译为:忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?在文言文中,被动句往往用“……为……所”和“……见……于”及其相应的变式结构来表示。

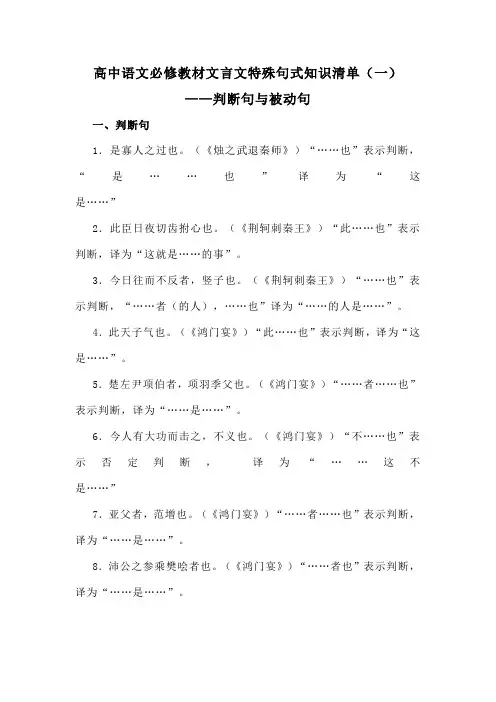

高中语文必修教材文言文特殊句式知识清单(一)——判断句与被动句一、判断句1.是寡人之过也。

(《烛之武退秦师》)“……也”表示判断,“是……也”译为“这是……”2.此臣日夜切齿拊心也。

(《荆轲刺秦王》)“此……也”表示判断,译为“这就是……的事”。

3.今日往而不反者,竖子也。

(《荆轲刺秦王》)“……也”表示判断,“……者(的人),……也”译为“……的人是……”。

4.此天子气也。

(《鸿门宴》)“此……也”表示判断,译为“这是……”。

5.楚左尹项伯者,项羽季父也。

(《鸿门宴》)“……者……也”表示判断,译为“……是……”。

6.今人有大功而击之,不义也。

(《鸿门宴》)“不……也”表示否定判断,译为“……这不是……”7.亚父者,范增也。

(《鸿门宴》)“……者……也”表示判断,译为“……是……”。

8.沛公之参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)“……者也”表示判断,译为“……是……”。

9.人方为刀俎,我为鱼肉。

(《鸿门宴》)“……为……”表示判断,译为“……是……”。

10.夺项王天下者必沛公也。

(《鸿门宴》)“……也”表示判断,“……者(的人)……也”译为“……的人是……”。

11.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

(《鸿门宴》)“所以……者,……也”表示分析原因的判断,译为“……的原因是……”。

12.此亡秦之续耳。

(《鸿门宴》)意念判断句,“此……”译为“这是……”。

13.汝是大家子(《孔雀东南飞》)“……是……”表示判断,译为“……是……”。

14.死生亦大矣(《兰亭集序》)意念判断句,译为“……是……”。

15.是造物者之无尽藏也(《赤壁赋》)“……也”表示判断,“是……也”译为“这是……”。

16.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

(《游褒禅山记》)“……者……也”表示判断,译为“……是……”。

17.此所以学者不可以不深思而慎取之也(《游褒禅山记》)“此所以……也”表示分析原因的判断,译为“这就是……的原因”。

18.养生丧死无憾,王道之始也。

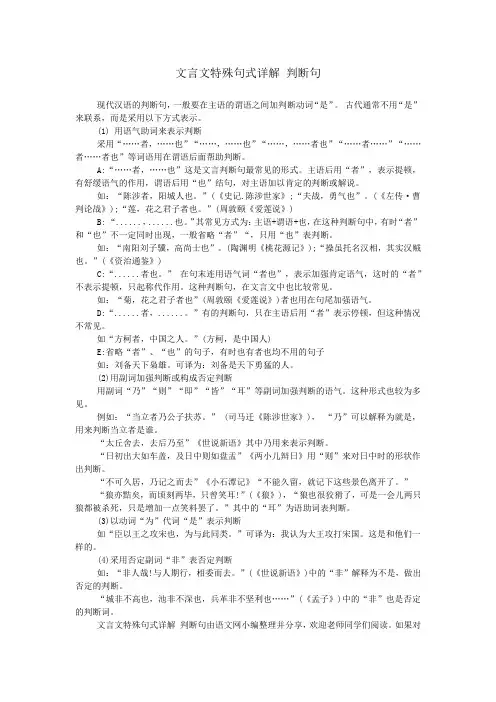

文言文特殊句式详解判断句现代汉语的判断句,一般要在主语的谓语之间加判断动词“是”。

古代通常不用“是”来联系,而是采用以下方式表示。

(1) 用语气助词来表示判断采用“……者,……也”“……,……也”“……,……者也”“……者……”“……者……者也”等词语用在谓语后面帮助判断。

A:“……者,……也”这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

如:“陈涉者,阳城人也。

”(《史记.陈涉世家》;“夫战,勇气也”。

(《左传·曹判论战》);“莲,花之君子者也。

”(周敦颐《爱莲说》)B: “......,......也。

”其常见方式为:主语+谓语+也,在这种判断句中,有时“者”和“也”不一定同时出现,一般省略“者”“,只用“也”表判断。

如:“南阳刘子骥,高尚士也”。

(陶渊明《桃花源记》);“操虽托名汉相,其实汉贼也。

”(《资治通鉴》)C:“......者也。

”在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

这种判断句,在文言文中也比较常见。

如:“菊,花之君子者也”(周敦颐《爱莲说》)者也用在句尾加强语气。

D:“......者,......。

”有的判断句,只在主语后用“者”表示停顿,但这种情况不常见。

如“方柯者,中国之人。

”(方柯,是中国人)E:省略“者”、“也”的句子,有时也有者也均不用的句子如:刘备天下枭雄。

可译为:刘备是天下勇猛的人。

(2)用副词加强判断或构成否定判断用副词“乃”“则”“即”“皆”“耳”等副词加强判断的语气。

这种形式也较为多见。

例如:“当立者乃公子扶苏。

” (司马迁《陈涉世家》),“乃”可以解释为就是,用来判断当立者是谁。

“太丘舍去,去后乃至”《世说新语》其中乃用来表示判断。

“日初出大如车盖,及日中则如盘盂”《两小儿辩日》用“则”来对日中时的形状作出判断。

“不可久居,乃记之而去”《小石潭记》“不能久留,就记下这些景色离开了。

【语⽂】⽂⾔⽂解答技巧:特殊句式的类型和判断⽅法【⾼中语⽂】⽂⾔特殊句式⼀般分四类:判断句、被动句、省略句、倒装句,其中较难理解的是倒装句。

现代汉语习惯的常规语序,⼀般为“主—谓—宾”“定(状)—中⼼词”,即主语在谓语前,谓语在宾语前,修饰语在中⼼语前;但有时因修辞、强调等的需要语序会发⽣变化。

★★技巧点拨★★句式类型及判断⽅法⼀、判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句⼦。

⑴⽤'者……也'表判断⑵句末⽤'者也'表判断⑶⽤'者'表判断⑷⽤动词'为'或判断词'是'表判断⑸⽤'即、乃、则、皆、本、诚、亦、素、必'等副词表⽰肯定判断⑹⽤'⾮'表⽰否定判断⑺⽆标志判断句。

⼆、被动句⼀古代汉语中有标志的被动句式主要有四种:⑴⽤'于'表⽰被动关系。

⽤介词'于'引出⾏为的主动者,'于'放到动词后,它的形式是:'动词+于+主动者'。

例如:王建禽于秦。

(禽,通'擒') 句中的'于'⽤在动词'禽'的后边,引出动作⾏为的主动者'秦',表⽰被动。

'于'可译为'被'。

这种被动句有两个条件:⼀是主语是被动者,⼆是句⼦⾥有表⽰被动的词'于'。

⑵⽤'见'来表⽰被动关系。

在动词前⽤'见'或⼜在动词后加'于'引进主动者。

它的形式是:'见+动词'或者'见+动词+于+主动者'。

例如:①秦城恐不可得,徒见欺。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)②⾂恐见欺于王⽽负赵。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)⑶⽤'为'表⽰被动关系。

'为'放在动词前边引出⾏为的主动者,它的形式是:'为+主动者+动词'或者'为+主动者+所+动词'。

高考语文: 7 种文言文特别句式(一)判断句用名或名性短表示判断的句子,叫判断句。

代一般是在主和之用判断“是”来表示判断的。

但在古里,“是”多作代用,极少把它看作判断用。

因此,在大部分状况下借助气来表示判断。

常的判断句式有以下几种:1.主后边用“者”表示停,在后边用“也”表示判断,即“⋯⋯者⋯⋯也”式。

种判断句式,是古中表示判断的典型格式。

如:廉者,之良将也。

2.主后边用“者”表示停,而后边不用“也”,即“⋯⋯者⋯⋯”式。

种判断句式中的“者”不,只在主和之加判断“是”。

如:柳敬亭者,之泰州人,本姓曹。

3.主后边不用“者”表示停,只在后边用“也”表示判断,即“⋯⋯,⋯⋯也”式。

种判断句式中的“也”同不,只在主、之加“是”。

如:和氏璧,天下所共宝也。

4.“者”“也”都不用。

成代,只要在主、之加“是”。

如:刘,天下雄。

5.用“ ”表示判断,即“⋯⋯ ⋯⋯”式。

如:人方刀俎,我肉⋯⋯6.用“乃、即、、皆、必”等副表示必定判断,用副“非”表示否认判断。

今公子有急,此乃臣效命之秋也。

此岳阳楼之大也。

7.用“是”作判断,文言文中也有,但出晚并且少。

如:巨是凡人,偏在郡⋯⋯(二)被句在古中,主是所表示行的被者的句式叫被句。

常的被句有以下几种形式:1.用介“于”引行的主者,表被,即“ +于⋯⋯”式。

如:夫而燕弱,而君幸于王,故燕王欲于君。

2.在前用“ ”“受”表示被,构成“ (受)+”的形式。

如:大家皆醉而我独醒,是以放。

假如需要把作行的主者介出来,可在后加介“于”,构成“ (受)++于”的形式。

如:臣恐欺于王而⋯⋯3.在前加介“ ”,构成“ +”的形式。

种句式的“ ”和“ ”不一样:“ ”是助,不可以,所以它是挨着;“ ”是介,它能够挨着(省略了),也能够引出作行的主者。

如:身客死于秦,天下笑。

4.用“ ”引主者,前再加“所”,表被,构成“ ⋯⋯所⋯⋯”式。

如:悲夫!有这样之,而秦人威之所劫⋯⋯ “ ⋯⋯所⋯⋯”自生后,就成了古最常的一种被句形式,并且向来沿用到代里。

高中文言文特别句式一、判断句在代中,一般用“是”表示判断。

文言文中,在少量地方也用到了“是”来表示判断,如:“不知木是女郎。

”“ 今是何世。

”但是古中判断句的主要特色是不用判断,其常的句式有:1.在主后加“者”表停,在后加“也”表判断,基本形式有:①A者, B 也。

是文言文判断句最常的形式。

○ 涉者,阳城人也。

所以⋯⋯者⋯⋯也”(表示因果关系的判断句。

)○所以遣将守关者,他盗之进出与特别也。

(⋯⋯的故,是因⋯⋯)○事所以不行者,乃欲以生劫之,必得契以太子也。

②A者, B。

○四人者,陵君圭君玉,王回深父,余弟安国平父、安上父。

③A,B 也。

○和氏璧,天下所共宝也。

○城北徐公,国之美者也。

○今人有大功而之,不也。

○ ,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

④A, B。

(无志,直接判断:既不用判断,也不用气,通意直接表示判断。

)○刘,天下雄。

/秦,虎狼之国。

2.用“乃”“ ”“即”“因”“皆”“悉”“”必(副) / “是”“此”(代)/ “ ”/“非”( 表否认判断 ) 等表判断。

○若事之不,此乃天也。

○此岳阳楼之大也。

?○ 滁 /皆山也。

○ 王天下者 / 必沛公也。

○六国破,非兵不利,不善,弊在秦(洵《六国》)○城非不高也,池非不深也,兵革非不利也。

(孟子《得道多助,失道寡助》)○梁父即楚将燕。

○此亡秦之耳。

○人刀俎,我肉。

○今后文籍皆版本。

○此悉良死之臣。

(葛亮《出表》)○此天子气也。

○当立者 / 乃公子扶。

( 司迁《涉世家》 )二、被句文言文中,被句的主是所表示的行被者、受事者,而不是主者、施事者。

○主动句:施动者++受动者(一般主动句)施者 +(把 +受者) +(“把”字句)○被动句:受动句+(被 +施动者) +动词谓语(“被”字句)被句主要有两大型:一是有志的被句,即借助一些被来表示;二是没有志的被句,又叫意念被句。

(一)1.用“ ”/“ ⋯⋯所⋯⋯”或“⋯⋯ (之)所⋯⋯”表被。

○不者,若属皆且(刘邦)所。

文言文特殊句式-----判断句

对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句。

通常由以下几种方式构成:

1.以虚词配合一定的句式表示的判断句,如借用“者”、“也”等词构成。

(l)陈胜者,阳城人也《陈涉世家》

(2)夫战,勇气也《曹刿论战》

(3)环滁皆山也《醉翁亭记》

(4)城北徐公,齐国之美丽者也。

《邹忌讽齐王纳谏》

2.借助于“乃”、“是”、“为”、“则”、“悉”、“本”等词构成。

(1)当立者乃公子扶苏《陈涉世家》

(2)斯是陋室《陋室铭》

(3)项燕为楚将《陈涉世家》

(4)此则岳阳楼之大观也《岳阳楼记》

(5)此悉贞良死节之臣《出师表》

(6)臣本布衣《出师表》

(7)此诚危急存亡之秋也《出师表》

3.“者”、“也”都省略,单以名词或名词性短语作谓语来表示判断,也是文言文中判断句的一种形式。

(1)七略四库,天子之书《黄生借书说》

(2)汗牛塞屋,富贵家之书《黄生借书说》。

初中文言文特殊句式(一)一、判断句古汉语判断句是根据谓语的性质给句子分类所得出的一种句型,指用名词做谓语的句子.往往不用判断动词“是”,但翻译时要加上,如“……,是……”. (一)“是”在古汉语中是一个指示代词,常用做判断句的主语.1.是知也. ((论语)十则)是:指示代词,相当于“这”做主语.知:通:智”,聪明智慧.名词活用为动词,做谓语.2.是进亦忧,退亦忧. (岳阳楼记)是:指示代词,相当于“这”,指代“居庙堂之高……则忧其君”,做主语.3.是可谓善学者矣.(送东阳马生序)是:指示代词,相当于“这”,指代“马生”,做主语.“谓”做主语.(二)“为”表肯定判断,可译为“是”.臣以王吏之攻宋也,为与此同类.(公输)(三)“乃”表肯定判断,可译为“是”.吾闻二世少于也,不当立,当立者乃公子扶苏.(陈涉世家)(四)“即”表肯定判断,可译为“就是”.1.即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也.(五)“则”表肯定判断,可译为“是”.1.非天质之卑,则心不若余之专耳.(送东阳马生序)2.此则岳阳楼之大观也.(岳阳楼记)(六)“是”做动词,表肯定判断.1.对子骂父,则是无礼.(世说新语·陈大丘与友期)2.日中不至,则是无信.(世说新语·陈大丘与友期)3.正是江南好风景.(江南逢李龟年)4.日暮乡关何处是 (黄鹤楼)5.问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋.(桃花源记)6.斯是陋室,惟吾德馨. (陋室铭7.最是一年春好处.(早春呈水部张十八员外)8.剪不断,理还乱,是离愁.(相见欢[无言独上西楼))9.别是一般滋味在心头.(相见欢[无言独上西楼))10.落红不是无情物. (己亥杂诗)(七)“非”表否定判断,可译为“不是”.1.非人哉(世说新语·陈大丘与友期)2.非天质之卑. (送东阳马生序)(八)“……,……也”.1.南阳刘子骥,高尚士也.(桃花源记)2.鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也.(鱼我所欲也)3.生,亦我所欲也;义,亦我所欲也.(鱼我所欲也)4.至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允、允之任也. (出师表)5.夫战,勇气也. (曹刿论战)6.夫大国,难测也. (曹刿论战)7.城北徐公,齐国之美丽者也.(邹忌讽齐王纳谏)(九)“……,……者也”.1.牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也. (爱莲说)(十)“……者,……也”.1.望之蔚然而深秀者,琅玡也.(醉翁亭记)2.渐闻水声潺潺而泄出于两峰之间者,酿泉也. (醉翁亭记3.峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也. (醉翁亭记)4.山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也.(醉翁亭记)5. 觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也.(醉翁亭记)6.苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也.(醉翁亭记)7.醉能同其乐,醒能述其文者,太守也.(醉翁亭记)8.然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也. (出师表)9.吾妻之美我者,私我也.(邹忌讽齐王纳谏)10.妾之美我者,畏我也.(邹忌讽齐王纳谏)11.客之美我者,欲有求于我也.(邹忌讽齐王纳谏)(十一)“……者,……”.马之千里者,一食或尽粟—石.(马说)(十二)“……,……”.1.今齐地方千里,百二十城.(邹忌讽齐王纳谏)(十三)“……也”.此诚危急存亡之秋也. (出师表)二、被动句(一)没有标志词语,意念上的被动.帝感其诚,命夸娥氏二子负二山.(愚公移山)“感其诚”即“被……所感动”,这里指天帝被愚公的诚心所感动.(二)有标志词语.1.“为”表被动.2.“为……所……”.山峦为晴雪所洗,娟然如拭.满井游记)“为晴雪所洗”即“被晴雪洗”,这里指山峦被晴天的雪所洗浴.“为”即“被”. 3.“于”表被动.胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市.(生于忧患,死于安乐)“举于……”即“在……被举荐”.三、省略句(一)省略主语.1.承前省.主语在前面已经出现过,为避免重复省略主语,译时要补上.⑴(两小儿辩日)木兰无长兄,(木兰)愿为市鞍马,从此替爷征. (木兰诗)⑵渔人甚异之……(渔人)便舍船,从口入.(桃花源记)⑶(桃花源人)便要还家,设酒杀鸡作食.(桃花源记)⑷(余)解衣欲睡,月色人户,欣然起行.(记承天寺夜游)⑸(余)以其境过清,不可久居,乃记之而去.(小石潭记)⑹(溪水)斗折蛇行,明灭可见.(小石潭记)⑺(佛印)卧右膝,诎右臂支船.(核舟记)“乃”前面省略了主语“起义军”,译时要补上.⑴(一个人的想法)征于色发于声而后喻.(生于忧患,死于安乐)“征”前面省略了主语“一个人的想法”,译时要补上.⑵过中(友)不至,太丘舍去,去后(友)乃至.(世说新语·陈大丘与友期)“不至”和“乃至”前面省略了主语“友”;译时要补上.⑶(曹刿)下视其辙,登轼而望之.(曹刿论战})“下视”前面省略了主语,译时要补上.(鲁师)遂逐齐师.((曹刿论战)“遂逐”前面省略了主语,译时要补上.⑷期年之后,(群臣吏民)虽欲言,无可进者. ((邹忌讽齐王纳谏))“虽欲言”前面省略了主语“群臣吏民”,译时要补上.2.蒙后省.七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下.(诗经·豳风·七月)“在野”“在宇”“在户”前都蒙后省略了主语“蟋蟀”,译时要补上.3.对话省.公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情.”对曰:“忠之属也.”(曹刿论战)“对曰”前省略了主语“曹刿”;“忠之属”前省略了指代“大小之狱,虽不能察,必以情”的主语“此”或“是”.(二)省略谓语.再而衰.再(鼓)而(气)衰.省略的“鼓”就是谓语.(三)省略宾语.省略介词宾语,承上省略宾语“之”,带前面已经提到的“人、事、物”.(1)以.温故而知新,可以(之)为师矣.({论语)十则)衣食所安,弗敢专也,必以(之)分人.(曹刿论战)牺牲玉帛,弗敢加也,必以(之)信.(曹刿论战)对曰:“忠之属也,可以(之)一战,战则请从.” (曹刿论战)(2)为.此人一一为(之)具言所闻,皆叹惋.(桃花源记)(3)与.念无与(之)为乐者,遂至承天寺,寻张怀民. (记承天寺夜游)旦日,客从外来,与(之)坐谈.(邹忌讽齐王纳谏省略动词宾语.(1)省略代词“之”,指代前面已经出现的人、事、物.人不知(之)而不愠,不亦君子乎.((论语)十则)问(之)今是何世,乃不知有汉,无论魏晋. (桃花源记)(四)省略量词(文言文中数词后常省略量词).1.林尽水源,便得一(座)山.(桃花源记)“一”后面省略了量词“座”,译时要补上.2.太行、王屋二(座)山,方七百里,高万仞…… (愚公移山)“二”后面省略了量词“座”,译时要补上.3.帝感其诚,命夸娥氏二(个)子负二(座)山,一(座)厝朔东,一(座)厝雍南. (愚公移山)“子”前面省略了量词“个”“山”“厝”前面省略了量词“座”,译时要补上.(五)省略介词.1.省略“于”.(1)在.林尽(于)水源,便得一山.(桃花源记)坐(于)潭上,四面竹树环合,寂寥无人. (小石潭记)日光下澈,影布(于)石上,怡然不动. (小石潭记)余立侍(于)左右,援疑质理.(送东阳马生序)行(于)深山巨谷中.(送东阳马生序)山水之乐,得之心而寓之(于)酒也(醉翁亭记).(2)从.山水之乐,得之(于)心而寓之酒也(醉翁亭记).(3)给.不可,吾既已言之(于)王矣.(公输)衣食所安,弗敢专也,必以分(于)人.(曹刿论战)(4)到.能谤议于市朝,闻(于)寡人之耳者,受下赏.(邹忌讽齐王纳谏)(5)表被动.帝感(于)其诚. (愚公移山)(6)对于.(7)向.然足下卜之(于)鬼乎(陈涉世家)(8)比,引出比较的对象.急湍甚(于)箭,猛浪若奔.(与朱元思书)2.省略“自”,可译为“从”.(自)潭西南而望. (小石潭记)四、谓语前置谓语前置也叫主谓倒装或主语后置.古汉语中,谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面.1.莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚.(游山西村)“足鸡豚”是“鸡豚足”的倒装,谓语前置,可译为“鸡、猪丰足”.2.甚矣,汝之不惠 (愚公移山)全句是“汝之不惠甚矣”,位于前置,表强调的意味,可译为“你的不聪明太过分了”,即“你太不聪明了”.3.如鸣佩环,心乐之. (小石潭记)“如鸣佩环”是“如佩环鸣”的倒装,谓语前置,可译为“像玉佩、玉环相碰时发出的清脆声音”.4.近岸,卷石底以出. (小石潭记)“卷石底”是“石底卷”的倒装,谓语前置,可译为“石底翻卷过来”.五、宾语前置文言文中,动词或介词的宾语,一般置于动词或介词之后,但在一定条件下,宾语会前置.(一)疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置.这类句子,介词的宾语也是前置的. 1.介宾倒装.孔文子何以谓之“文”也((论语)十则)“何以”是“以何”的倒装.古汉语中,疑问代词做介词的宾语,要放在介词的前面.可译为“为什么”.微斯人,吾谁与归 (岳阳楼记)“吾谁与归”是“吾与谁归”的倒装,可译为“我和谁同道呢”疑问句中,代词做介词宾语要提前.“谁”为疑问代词,“与”是介词.何以战 (曹刿论战)“何以”是“以何”的倒装,可译为“凭借什么”.疑问句中,代词做介词宾语要提前.“何”为疑问代词,“以”是介词.长夜沾湿何由彻(茅屋为秋风所破歌)“何由彻”是“由何彻”的倒装,可译为“凭借什么挨到天亮呢”.“何”,疑问代词,“由”,介词.在疑问句中,疑问代词前置.2.谓宾倒装.何有于我哉 ({论语)十则“何有”是“有何”的倒装.古汉语中疑问代词做宾语时,一般要放在谓语的前面.可译为“有哪一样”.孔子云:“何陋之有” (陋室铭)“何陋之有”即“有何陋”的倒装.可译为“有什么简陋的呢”“何”,疑问代词.“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志.(二)文言否定句中,代词做宾语,宾语前置.1.僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台.(十一月四日风雨大作)“不自哀”是“不哀自”的倒装.可译为“不为自己感到悲哀”.“自”,代词,在否定句中,代词做宾语要前置.2.手指不可屈伸,弗之怠.(送东阳马生序)“弗之怠”即“弗怠之”的倒装,可译为“不放松抄写”.“之”,代词,代抄写,在否定句中,代词做宾语要倒装.3.而城居者未之知也. (满井游记)“为之知”即“未知之”的倒装,可译为“不知道它”.“之”,代词,代春意.在否定句中,代词做宾语要倒装.5.忌不自信. (邹忌讽齐王纳谏)“不自信”即“不信自”的倒装,可译为“不相信自己”.“自”,代词,在否定句中,代词做宾语要倒装.(三)用“之”或“是”把宾语提于动词前,以突出强调宾语.这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义.1.莲之爱,同予者何人 (爱莲说)“莲之爱”即“爱莲”的倒装,可译为“喜爱莲花”.“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志.孔子云:“何陋之有” (陋室铭)“何陋之有”即“有何陋”的倒装.可译为“有什么简陋的呢”“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志.(四)介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置,表示强调.1.是以谓之“文”也. ((论语)十则)“是以”是“以是”的倒装,可译为“因此”.“是”是指示代词,指代前面的原因.2.全石以为底. (小石潭记)“全石以为底”是“以全石为底”的倒装,可译为“用整块石头作为潭底”. (五)其他,表强调.1万里赴戎机,关山度若飞.(木兰诗)“关山度”是“度关山”的倒装.可译为“跨过一道道关,越过一道道山”.2.衡阳雁去无留意.(渔家傲·秋思)“衡阳雁去”是“雁去衡阳”的倒装,可译为“大雁离开衡阳”.六、定语后置文言文中,定语的位置一般也在中心词前边,但有时为了突出中心词的地位,强调定语所表现的内容,或使语气流畅,往往把定语放在中心词之后.(一)“中心词+后置定语+者”.1.遂率子孙荷担者三夫.(愚公移山)“荷担者三夫”是“三夫荷担者”的倒装,定语“三夫”后置,以突出中心词“荷担者”,可译为“三个能挑担子的成年男子”.2.鸢飞戾天者,望峰息心.(与朱元思书)“鸢飞戾天者”是“飞戾天鸢”的倒装,定语后置,可译为“冲天飞的鸢鸟”.3.峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也.(醉翁亭记)“亭翼然临于泉上”是“翼然临于泉上亭”的倒装,定语后置,可译为“一座像鸟儿张开翅膀一样高踞在泉上的亭子”.(二)“中心词+之+后置定语+者”.1.予谓菊,花之隐逸者也.(爱莲说)“花之隐逸者”是“隐逸之花”的倒装,可译为“具有隐逸气质的花”.2.马之千里者,一食或尽粟一石.(马说)“马之千里者”是“千里之马”的倒装,可译为“能跑潜力的马”,即“千里马”.(三)数量词做定语后置.即书诗四句,并自为其名.(伤仲永)“诗四句”是“四句诗”的倒装,定语后置.七、介宾结构后置.(一)用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都后置,译成现代汉语时,除少数译做补语外,大多数都要移到动词前做状语.1.何有于我哉 ((论语)十则)全句为“于我有何”的倒装句,介宾结构“于我”后置.泽为“在我身上有哪一样呢”2.操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝.(愚公移山)“告之于帝”是“于帝告之”的倒装,介宾结构“于帝”后置,译为“向天帝报告了这件事”.3.渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也. (醉翁亭记)“泄出于两峰之间”是“于两峰之间泻出”,介宾结构“于两峰之间”后置,可译为“从两峰之间奔泻而出”.4.试用于昔日,先帝称之曰“能”.(出师表)“试用于昔日”是“于昔日试用”的倒装,介宾结构“于昔日”后置,可译为“在往日任用”.5.躬耕于南阳,苟全性命于乱世.(出师表)全句为“于南阳躬耕,于乱世苟全性命”的倒装,介宾结构“于南阳、于乱世”后置,可译为“亲自在南阳耕种,在乱世中苟且保全性命”.6.每假借于藏书之家.(送东阳马生序)“假借于藏书之家”是“于藏书之家假借”的倒装,介宾结构“于藏书之家”后置,可译为“从藏书的人家借书”.7.今诸生学于太学.(送东阳马生序)“学于太学”是“于太学学”的倒装,介宾结构“于太学”后置,可译为“在太学学习”.(二)介词“以”组成的介宾短语后置,在今译时,一般都前置做状语.1.屠惧,投以骨. (狼)全句为“以骨投(之)”的倒装,介宾结构“以骨”后置.译为“把骨头扔给它”.醉能同其乐,醒能述以文者,太守也.(醉翁亭记)“述以文”是“以文述”的倒装,介宾结构“以文”后置,可译为“用文字来记述”.先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也.(出师表)“寄臣以大事”是“以大事寄臣”的倒装,介宾结构“以大事”后置,可译为“把国家大事托付给我”.愿陛下托臣以讨贼兴复之效.(出师表)“托臣以讨贼兴复之效”是“以讨贼兴复之效托臣”的倒装,介宾结构“以讨贼兴复之效”后置.(三)其他.1.又七年,还自扬州,复到舅家.(伤仲永)“还自扬州”是“自扬州还”的倒装,介宾结构“自扬州”后置.译为“从扬州回来”.八、固定句式(一)“不亦……乎”相当于“不是……吗”.学而时习之,不亦说乎有朋自远方来,不亦乐乎人不知而不愠,不亦君子乎((论语)十则)(二)“如……何”相当子“对……该怎么办”“把……怎么样”.1.以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行王屋何 (愚公移山)“如太行、王屋何”即“能把太行、王屋两座山怎么样呢”2.其如土石何 (愚公移山)“如土石何”即“能把土石怎么样呢”(三)“以……为……”相当于“把……(当作)……”.(四)“何……为”相当子“为什么要……呢”“为什么会……呢”(五)何以…….何以战 (曹刿论战)(六)“何……之……”相当于“怎么……这么……”.(七)……孰与…….原本的格式是“……与……孰……”相当于“……与……相比,……”.1.“……孰与……”.谓其妻曰:“我孰与城北徐公美”(邹忌讽齐王纳谏)而复问其妾曰:“吾孰与徐公美”(邹忌讽齐王纳谏)“孰与城北徐公美”即“我与城北徐公相比,谁更美”.“……与……孰……”.问之曰:“吾与徐公孰美”(邹忌讽齐王纳谏)“吾与徐公孰美”即“我和徐公相比,谁更美”.。