黄土路基

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:6

科技7钉捌缸融姚浅谈路基工程黄土施工技术秦伟强(洛阳市农村公路管理处,河南洛阳471000)’廿裔耍】黄土是一种分布较广的特殊土,黄土受水浸湿后会产生较大的沉陷,对公路建设的危害和潜在威胁很大,不少工琅在施工过程中,出现不同程度湿陷破坏事故。

为了确保公路路基及其构造物的安全和正常使用,黄土的湿隆}生病害必须引起高度重视。

,巨翱】路基工程;黄土;施工技术1湿陷性黄土的地基处治原则1.1黄土地基处治的技术要点湿陷性黄土地基的处治包括地基处理、防水措施和结构措施共三大技巧措施。

根据公路的地基特性和结构特点,其地基处台应选择以防水措施为主,地基处理为辅,确有必要时采取结构措施,多措施综合应用的技术。

1)黄土地基发生湿陷,除土性本身的原外,外部条件主要是水,预防湿陷性黄土产生路基湿陷病害的主要措施是防水。

因此设置完善的防、排水系统,最大限度地降低地基受水浸湿的可能性事防止黄土湿陷破坏的首选措施,也是最经济的技术措施。

2)以防水措施为主时,地基处理措施也不容忽视。

对于—般的黄土地基,在完善防、排水系统的前提下,采取简单经济的表层处理措施就可有效减少下层的湿陷机率:而对桥涵及防护构造物,当地基沉降变形或强度满足不了构造物要求时,就必须对地基进行处理。

3)对于位于厚层湿陷性黄土地基上的桥涵及防护构造物,一般地基加固处理难以满足设计变形或强度要求时,就应采取结构措施。

12黄土地基处理的厚度湿陷性黄土地基的湿陷厚度、湿陷类型、湿陷等级差别很大,公路不同构造部位(路堤、路堑、桥涵构造物)对地基压缩变形和湿陷变形的要求也不尽相同,地基处理究竟多大范围或多大程度才能既不浪费又能获得明显技术经济效果,就成为湿陷性黄土地基处理设计中面临的—个首要问题。

2黄土路堑施工21黄土路堑旄工方法戴董1)路堑应按谢n左坡放样开挖,开挖中,发现边坡土质与设计不符,应采集土样,进行试验确定,并向监理工程师提出正式报告,变更边坡值。

2)路堑边坡若设计为陡坡时,施工不得放缓,以免引起边坡冲刷。

4・3湿陷性黄土路基1.3.1适用范围适用于湿陷性黄土地区高速公路路基填筑,也可供其他同等地质条件下其他等级公路路基施工参照执行。

1.3.2施工准备1.321 技术准备1. 认真审核施工图和设计说明书,进行图纸会审,会审记录经有关方面签认。

2. 编制实施性的施工组织设计和分项工程施工方案,开工报告已办理完毕。

3. 做好施工测量工作,其内容包括导线、中线、水准点复测,横断面检查与补测,增设水准点等。

4. 确定取土场,并对路堤填料进行复查和取样。

5. 对用作填料的土进行下列试验项目:(1) 液限、塑限、塑性指数、天然稠度或液性指数。

(2) 颗粒大小分析试验。

(3) 含水量试验。

(4) 密度试验。

(5) 相对密度试验。

(6) 土的击实试验。

(7) 土的强度试验(CBR值)。

(8) 土的有机质含量试验及易溶盐含量试验。

(9) 黄土的湿陷性判定、黄土的自重湿陷性判定及湿陷等级。

6. 试验段施工(1) 应采用不同的施工方案做试验路段,从中选出路基施工的最佳方案,指导全线施工。

(2) 试验路段位置应选择在地质条件、断面形式均具有代表性的地段,路段长度不宜小于100m。

(3) 试验段所有的材料和机具应与将来全线施工所用的材料和机具相同。

通过试验来确定不同填料采用不同机具压实的最佳含水量、适宜的松铺厚度和相应的碾压遍数、最佳的机械组合和施工组织。

一般按松铺厚度300mm进行试验,以确保压实层的均匀。

(4) 试验路段施工中应加强对有关指标的检测;完成后,应及时写出试验报告。

如发现路基设计有缺陷时,应提出变更设计意见。

1.3.2.2 材料要求1. 路堤填料(1) 湿陷性黄土,其湿陷系数S s>0.015,按湿陷性质不同分为非自重湿陷性黄土和自重湿陷性黄土。

(2) 新、老黄土均适用于路基填筑。

新黄土为良好的填料,在有条件的地方,可优先选用新黄土。

老黄土透水性差,干湿难以调节,大块土料不易粉碎。

所有填料应进行野外取土试验,符合表1-4的规定时, 方可使用。

湿陷性黄土路基病害及防护技术随着交通运输事业的迅速发展,公路建设已经成为当今社会发展的重要组成部分。

而在很多地区,湿陷性黄土是一种常见的路基材料,但同时也是一个常见的路基病害来源。

湿陷性黄土在遇水后容易软化、塌陷,因此在公路建设中容易引起路面凸起、下沉等严重问题,给公路使用和维护带来一定的困难。

探究湿陷性黄土路基病害及防护技术显得非常重要。

一、湿陷性黄土路基的病害表现湿陷性黄土路基病害主要表现为路面起伏、陷坑、下沉等现象。

这些都是由于黄土路基在遇水后软化、塌陷所致。

在雨水季节,路面变得不平整,行车不平稳,对行车安全造成威胁。

在长时间的雨水浸泡下,道路表面出现裸露的黄土,逐渐发展为陷坑,影响行车的顺畅进行,增加了车辆的行驶阻力,对车辆产生了一定的损坏。

路面下沉也会对桥梁、排水设施等其他路基结构造成影响,增加了维护成本,降低了公路的使用寿命。

湿陷性黄土路基病害形成的原因主要有以下几点:1. 黄土含水量高,易软化:湿陷性黄土的含水量较高,遇水后容易发生软化、流失等现象,导致路基失稳。

2. 省略路基处理措施:由于一些地区对湿陷性黄土路基的特性不了解或者是为了节省成本,省略了对路基的处理措施,直接进行路面铺设,导致路基材料处于相对“生”的状态,容易受到水分的侵袭。

3. 地下水位高:地下水位高,使得黄土路基得不到有效排水,导致材料软化,路面凸起、下沉等病害。

4. 基础不牢固:在压实时,对路基的基础处理不到位,导致基础不牢固,遇水后易发生重大变形。

为了防止湿陷性黄土路基病害的发生及其对公路使用的影响,需要采取相应的防护技术:1. 路基改良技术:对湿陷性黄土路基进行改良,可以采取加入石灰、水泥等掺合料,提高土壤的抗渗性能;采用碎石、砂石等材料加固路基,提高路基的抗冲刷能力。

2. 排水系统设计:对地下水位高的地区,需要设计合理的排水系统,采用排水管、排水沟等设施,将地下水及时排走,防止黄土路基被水浸泡软化。

3. 地基加固措施:在施工前进行土壤改良,采用加固网、土工合成材料等进行地基加固,提高路基的承载能力。

处理湿陷性黄土地基的方法

湿陷性黄土地基的处理措施有浸水处理、土垫层法、强夯法、压浆法、素土桩挤密法和复层地基法等,具体措施应根据地基条件和建筑要求选择,以改善地基的性质和结构。

1、换填土:挖出一定深度的湿陷性黄土,用合格的土或灰土分层填筑,分层夯实。

2、强夯法:用数十吨重锤从高处落下,反复夯实,强力夯实基础,使浅层和深层得到不同程度的加固。

强夯法振动大,对附近建筑物有影响。

因此,要注意施工附近建筑物的安全。

强夯法用于湿陷性黄土区路基处理,土壤含水量应比塑限含水量低1%~3%。

3、预浸法:钻孔注水,使其预先湿陷。

可用于湿陷性土层厚度大于10m,自重湿陷性不小于50cm的地段。

4、挤密法:用冲击、振动或爆炸形成孔洞,然后用石灰或石灰土填充,分层捣实。

5、化学加固法:将硅酸钠溶液通过多孔注入管压入土壤中,与土壤中的水溶性盐类相互作用,生成硅胶,使土壤胶结。

繇塑整凰.浅谈黄土地区公路工程路基施工张艳军(安阳市公路管理局,王永明河南安阳455000)脯要]本文通过对黄土的结构、黄土地区路基施工冕最、设计以及质量控制等方面进行了分析,同时,对黄土路基旋工技术及对黄土路基-的施工工艺进行了详细的阐述。

醪蝴】黄土地区;路基;施工;质量;控制我国是世界黄土分布面{R最广、厚度最大、成因类型最复杂、地层层序最完整的国家。

近年来,随着西部大开发,交通大发展的建设步伐,国家加大了基础设施建设的力度,而公路建设首当其冲排在了第一位。

在公路建设过程中,各种新工艺、新技术、新材料的运用已相当普及,体现了公路建设的科技化、信息化。

而路基作为公路的主体工程,在施工中如何确保路基具有足够的强度性、稳定性和耐久性就显的尤为重要。

本文就笔者在黄土路基施工过程中的施工技术谈谈个人的体会,以期对黄土地区路基的施工有一定的指导意义。

1黄土的结构特征黄土的结构:黄土的颗粒组成以粉粒(0.005—005)为主,可达50%以上,其中粗粉粒(O D I—O D5m m)含量又大于细粉粒的含量。

因此,黄土的结构是以粗粉粒为主体骨架的结构。

较大的砂粒”浮”在结构体中,细粉粒、粘粒和腐殖质胶体则附在砂粒及粗粉粒的表面,与易溶盐及沉积在该处的碳酸钙、硫酸钙一起形成了胶结性的联结。

有了这种胶结性联结后。

黄土结构也就稳固了。

2黄土路基施工要点21松铸厚度的控制黄土路基旌工松铺厚度应为:当压实度要求90%时,应不大于35c m;当压实度要求93%一95%时,应不大于30cm。

松铺厚度可用车数控制,也可在土摊铺完成后,挖探检测,如松铺厚度控制不好,将严重影响压实效果。

22含水量的施工控制黄土压实时对含水量很敏感,施工时要密切关注含水量,最好在碾压前测定,也可在取土场测定,应随吣主意含水量的损失。

如果含水量不足,必须补水,最好傍晚补水,第二次再补压。

这样洒在土层表面的水经长时间渗透,使土体各个部分含水量很均匀,才能达到补水的目的:否则,表层含水量过大不足,补水基本层“弹簧”,压实度仍然不能达#k长时间天气干旱,碾压时含水量不足,补水基本上采用这种方法。

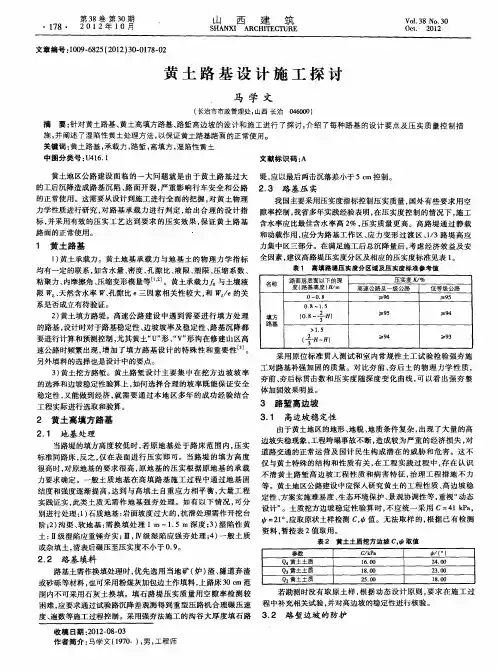

黄土地区高速公路路基施工[摘要] 黄土是一种特殊的粘性土,本文叙述了黄土地区施工的特点及高填路基、膨胀土施工的措施、路基边坡的设计建议,并结合多年的施工经验,提出黄土路基施工的质量、安全保证措施。

[关键词] 黄土高速公路路基施工质量控制前言近年来,随着国家经济发展战略的西移,黄土地区高速公路建筑市场日益活跃。

黄土颗粒很细,粉土颗粒含量高,使用黄土填筑路基很难压实。

黄土地区大多为干旱或半干旱地区,土的天然含水量一般低于压实的最佳含水量,而且黄土的保水性很差,水份损失快,这都给黄土路基施工带来困难。

探索黄土路基施工很有必要性。

一黄土地区的特点1、黄土的定义黄土又你大孔性土,是在干燥气候条件下形成的具有针状无孔、垂直节理发育的特殊性土,是一种形成第四纪呈褐黄、灰黄或棕黄色的尚未完全固结的沉积物。

黄土是一种特殊的粘性土,粉土颗粒含量高,多孔隙、颗粒很细,质地均一,多钙质、多裂缝、土中含易溶盐类,其中以碳酸盐含量最多,遇水易冲蚀、崩解、湿陷。

2、黄土的分类黄土按工程性质可分为两类,一类为湿陷性黄土,一类为非湿陷性黄土。

天然黄土在自重压力或上覆土自重压力共同作用下,受水浸湿后,土的结构受到破坏而发生突然下沉现象,叫湿陷性黄土。

湿陷性黄土受水浸湿后在土的自重压力下发生湿陷的称为自重湿陷性黄土。

在自重压力下不发生湿陷的称为非自重湿陷性黄土。

二黄土路基施工操作要点1、黄土压实对水很敏感,含水量的施工控制较难。

施工时应通过击实曲线确定达到某一压实标准干容重相应的含水量范围,并应在取土场控制。

如取土场天然含水量低于施工要求范围,则可在取土场采用焖土提高土的含水量。

焖土时,在取土场表面修筑网状水渠,浇水使其均匀渗入土中,若干天后即可使用。

黄土的含水量超过压实要求的含水量范围时,同样不能压实。

黄土地区较干旱,黄土本身保水性差,施工时应加强取土场和碾压时的含水量监控,高温季节更应注意。

如遇连阴雨,可在取土场使用塑料布覆盖。

高填黄土路基施工原理浅析摘要本文通过对黄土的性能进行分析,总结出高填黄土路基施工原理和施工质量控制要点。

关键词黄土;路基;施工;原理中图分类号 u416.1 文献标识码 a 文章编号1674-6708(2010)12-0029-020 引言进入21世纪以后,高等级公路的发展日新月异。

由于高等级公路线形要求纵坡平缓、弯道半径大,加之甘肃大部分属黄土高原,沟壑纵横,路线通过山区或丘岭区时,会出现较多的高填和深挖情况,笔者就近几年在公路工程中的施工实践对此问题进行了简单的探讨。

1 高填黄土路基的施工原理黄土是一种第四纪沉积物,以松土颗粒为主,富含石英、长石、方解石、高岭石等碳酸钙盐类,土质均匀,比较疏松,具有大孔性,有的黄土还具有严重的湿陷性。

甘肃省黄土分布主要在黄河流域及渭河以北地区,许多的国道省道就是从这里穿过,黄土是公路建设中重要的工程材料,以黄土高塬的黄土沉积最为典型。

1.1 黄土的工程特性黄土以黄色、褐黄色为主,有时呈灰黄色。

颗粒组成以粉粒(0.05~0.005mm)为主,含量一般在60%以上,几乎没有粒径大于0.25mm的颗粒,其中粗粉粒(0.05~0.01mm)的含量又大于细粉粒(0.01~0.005mm)的含量。

孔隙比较大,一般在1.0左右,垂直节理发育,因而其渗水性垂直方向大于水平方向,容易形成裂缝、剥落。

由于以上特性,黄土的抗剪强度以水平方向为最大,垂直方向最小,45℃方向居中。

更重要的一点是黄土在一定压力(即土自重压力或附加压力)下,受水浸湿后结构迅速破坏而发生显著附加下沉现象,这就是人们常说的黄土的湿陷性,具有这种特性的黄土,我们称之为湿陷性黄土。

根据有关资料统计表明:由于黄土的湿陷性而导致建筑物地基的下沉量最大可达60~70cm,由此而产生的裂缝宽度可达10cm以上。

1.2 土基压实原理黄土土体是由固态、液态和气态三相所组成,亦称为土粒,水份和空气组成的三相体系,它们都具有各自特性,相互制约,共同存在于统一的土体之中,反映着黄土的一系列物理力学性质,如抗剪强度、弹性、塑性、渗透性、粘滞性、湿陷性等。

浅析湿陷性黄土地基对道路工程的影响及处理【摘要】道路在使用期间,由于地面渗漏水及地下水,路基受水浸湿难以避免,而湿陷性黄土有特殊的物理特征,遇水浸湿时,土的强度显著降低,在外荷载或自重作用下,引起下沉量大、下沉速度快的失稳性变形,对道路的破坏性很大。

这里笔者结合工作实践,简要分析湿陷性黄土地基对道路工程的影响及防治。

【关键词】湿陷性黄土;道路路基;处理措施一.概述黄土是一种以粉粒为主、以粗粉粒为骨架、多孔隙、天然含水率小、呈黄红色、含钙质的黏质土。

道路工程中通过压缩试验判定是否具有湿陷性,分为非湿陷性黄土和湿陷性黄土,两者的物理力学性质截然不同。

对于湿陷性黄土,道路设计规范按其土样压缩性试验的压缩量大小,又分为非自重湿陷性黄土和自重湿陷性黄土两种。

《公路路基设计规范》对黄土地域的分区,陕西省关中地区为黄土中部区(Ⅱ区),其渭北台塬区是风积湿陷性黄土的主要分布区。

大量地勘资料表明铜川地区的台塬面地基岩土属于自重湿陷性黄土。

湿陷性黄土地基上的道路工程,黄土既作为路基又作为路基的填料,由于其特殊的工程性质,应当加强对黄土的认识,工程措施上应加强路基路面排水、防护工程,以保证道路的耐久和稳定。

二.湿陷性黄土对道路工程的影响湿陷性黄土的特性为遇水沉降,当道路路基受水浸湿后,在上部行车荷载和道路结构自重应力下会产生不均匀沉降,对道路工程影响严重。

现结合工作实践,简要列举如下:1.道路工程路面的强度较高,耐久性强,但是适应路基的变形能力差。

由于湿陷性黄土路基受水浸湿产生了不均匀沉降,使得路面结构层产生局部范围的下沉,进而使水泥混凝土路面产生断板、破碎、面板悬空、唧泥、错台等现象,沥青混凝土路面产生面层破碎松散、坑槽、翻浆等病害,影响道路的通行安全和行车舒适性。

2.对于填方路段(路堤)而言,如果路基处理或边坡防护不完善,汛期来临,在道路边坡处,大面积湿陷性黄土路基浸水产生下沉,可能会导致道路整体坍塌;对于挖方路段(路堑)而言,由于道路两侧挡土墙未做好防护工作,在受到雨水浸湿作用下,在土体自重应力下,可能会导致挡土墙垮塌,形成安全隐患。

湿陷性黄土路基不均匀沉陷成因分析及防治措施本文重点分析了湿陷性黄土地区容易引起地基产生不均匀沉降的相关因素,以期在工程实践中引起广大工程技术人员足够地重视,避免工程质量事故发生。

一、前言黄土是一种第四纪陆相沉积物,在我国西北地区广泛分布。

由于黄土独特的结构和物理力学性质,很容易使湿陷性黄土地区的建筑物产生不均匀沉降,进而危及工程安全,给国家和人民的生命财产造成巨大的损失。

二、湿陷性黄土地基变形特点目前,在我国道路工程施工中,经常遇到的技术问题很多,都是必须及时得到妥善处理与解决的,否则必将留下道路安全隐患,甚至有可能阻碍我国道路工程施工技术的进一步创新发展与全面应用。

湿陷性黄土路基不均匀沉陷问题主要是由于受到地质条件的影响,道路地基部分在承受较大压力的时候,往往会发生较大的内部变形,进而导致路面断裂,将严重影响到交通安全,也有可能影响到地区的经济建设工作,以及群众的安居乐业等多方面的社会问题,因此,必须全力解决好湿陷性黄土路基不均匀沉陷的问题。

三、引起地基产生不均匀沉降相关因素在湿陷性黄土地区,引起地基产生不均匀沉降,不外乎内在与外在二因素。

1、内在因素就地基本身而言,产生不均匀沉降主要包括以下几个方面:(1)地基处理深度不足。

表现在地基主要受力层中局部存在填土、墓穴或松软土层未进行彻底处理,以及对于地基均匀性差、压缩性较高的土层处理厚度过小等方面,导致地基土在附加应力作用下,产生较大的不均匀沉降,由此引起建筑物墙体开裂、建筑物倾斜,影响工程安全使用。

此现象在一般性建筑工程建设中表现得较为突出。

(2)施工方法不当,造成地基均匀性差,地基强度降低或丧失。

这一现象主要反映在灵敏度较高的黄土,特别是含水量大、趋于饱和的黄土地基中,由于在地基施工中未能采取措施,有效地防止坑底土扰动,使其在施工过程中严重扰动,产生橡皮土,地基土原有强度强低或消失,由于未进行处理,这部分扰动土形成所谓“软弱夹层”,在附加应力作用下产生过大变形,引起地基不均匀沉降。

2013年第2期 (总第228期) 黑龙江交通科技 HEILONGJlANG JIAOTONG KEJ No.2,2013 (Sum No.228)

黄土地区的路基问题及处理 于猛 (河北省衡水市桃城区交通局道路桥梁工程处)

摘要:介绍了黄土地区的路基问题以及处理方法。 关键词:黄土地区;路基;问题;处理 中图分类号:U416.1 文献标识码:C 文章编号:1008—3383(2013)02—0076—01

1黄土路基基床变形及其防治 黄土路基无论是路堑还是路堤,当基床土为老黄土或其 他古土体,且其液限大于32%,塑性指数大于12时,在一定 条件下极易产生基床变形(如降雨量大于500 mm/a等)。 主要原因是黄土抗变形能力差及其湿陷性。 由于基床变形,造成黄土路基基床的道砟陷槽并逐渐向 深处和边坡发展。雨季时经常鼓破边坡,大量泄水,致使边 坡连同路基坍滑,造成颠覆列车的事故。 因此,在年平均降水量大于500 mm的地区,基床土应 优先采用新黄土填筑,施工时采用重型碾压机具,按压实标 准碾压,确保质量。对湿陷性黄土必要时采取提高表层土的 密度或灌水预先浸湿或重锤夯实的措施,近年来采用各种柔 性封闭层、土工织物垫层、灰土垫层、灰土桩、石灰桩或换填 好土等土质改良措施也取得了明显的效果。 2黄土路堤变形及其防治 黄土路堤普遍存在着下沉变形,特别是高路堤,由于黄 土粉粒含量高,含水量低,旌工不易压实,路堤下沉是一种主 要病害。 路堤下沉的防治须针对下沉产生的具体原因采取相应 的防治措旆。若下沉主要由于黄土湿陷性所致,可在施工中 处理湿陷,井严格掌握施工压实标准和质量,减少竣工后的 后期沉降。对于已经存在道砟陷槽的地方,务必挖除陷槽。 对于严重的下沉可增设支撑渗沟。 黄土路堤的另一类常见变形是坡面冲蚀及滑坍。其发 生的主要原因是雨水渗入,使边坡软化,雨水量大时,边坡易 被冲刷成沟,不及时填补,可发展成为坍塌。当路堤边坡表 层采用老黄土填筑时,更容易产生滑坍。一些地段甚至常可 见到路肩的坍滑使边坡变形及路肩宽度不足。 路堤边坡的冲蚀和滑坍视黄土类型、气候条件,可以采 取种草、种植灌木等植物防护或片石骨架护坡与植草联合防 护措施防治。 因黄土的湿陷性,排水设备经雨水长久浸泡及水流冲击 后,几何尺寸常发生变形,泥土溜人沟内.堵塞或淤积沟底, 纵坡改变,流水不畅,失去或降低排水能力。因此应加强黄 土地区排水设备的养护维修。 3黄土路堑边坡变形及其防治 黄土地区铁路路堑边坡失稳、坍塌是常见的路基病害。 根据破坏形态,黄土路堑边坡变形分为堑坡坡面破坏和堑坡 坡体破坏两类,其破坏形态与影响因素见表1。 对于堑坡坡面破坏的防治应正确依据不同地质年代黄 土的特性、边坡高度选择堑坡坡度,恰当地设计堑坡边坡的 形式以及采取必要的坡新防护措施加以解决。 收稿日期:2012—12—28 ・76・ 表1 黄土路堑边坡变形的类型和影响因素

工程技术浅谈湿陷性黄土及软土路基处理的几种方法董俊钊(天津市铁路集团工程有限公司,天津市300060)护7脯叁37盘陷性黄£及软士路基是在路基施工中经常会遇到的土质现象,本文针对这两种土质的爱因进行分析:’并疑分镕4介菇÷免葬处≤鸣}镌方法。

j奄b满蜮涨渺k㈣煳诺}i l l,j沌k。

叫。

|q。

∥j|jj,州jj弗j一.|j“.j】_,P|以文{越||j镰蕊在路基施工中,经常会遇到湿陷性黄土及软土路基,如果处理不当,将给以后的运营造成病害,危及行车安全。

用以下几种处理方法,能够较有效地防止路基翻浆冒泥,使路基局部沉陷导致沥青面层出现坑槽或形成放射状凹型破碎带、混凝土面板断裂等病害得到了有效的防治,同时也能使作用于路基面的荷载均匀分布,提高路基的承载力。

1适用范围本方法适用于新建公路、铁路软弱路基的加固处理,也可适用于既有线病害路基的加固处理。

2湿陷性黄土路基处理的几种方法Z1湿陷性黄士路基的形成原因在上覆土的自重应力作用下,或在上覆土的自重应力和附加应力共同作用下,天然孔隙率大、透水性强,在干燥状态下,有较高的强宦和较小的压缩性,受水浸湿后土的结构迅速破坏而发生显著附加下沉。

22处理方法1)强夯法。

强夯法处理路基是处理具有II级(中等)以上湿陷性黄土消除其湿陷性隐患并增强地基承载力的一种有效方法。

其工作机理是重锤重复夯击基面,破坏土壤的天然结构,使其结构错位,颗粒重新排列而土质变的密实。

以此改变土的物理性质,刚肚的压缩性和湿陷性,增强地基土的强度,提高其承载力。

2)挤密桩法。

全线在桥、涵、通道台背后增设灰土挤密桩,以此方法处理湿陷性黄土来增强原地基的。

通过灰土挤密桩可提高抗剪强度、改善动力特性、降低压缩性来保证工程质量。

与强夯相比,施工过程中振动小,对构造物影响较小,适用对啦的构造物台背基底进行处理。

3软土路基处理的几种方法31软士路基的形成原因1)路基土壤含水量大,路基压实度达不到要求。

黄土地区路基1.黄土地区路基工程的特点黄土是指第四世纪以来在干旱和半干旱地区沉积的,以粉粒为主,富含钙质的粘性土,呈棕黄色、灰黄或黄褐色。

黄土覆盖世界大陆面积的12%左右,分布于温带沙漠外缘的半干旱地区、中纬度森林、荒漠草原地带,呈现断续分布。

中国黄土的分布面积,比世界上任何一个国家都大,而且黄土地形在中国发育得最为完善,规模也最为宏大。

中国西北的黄土高原是世界上规模最大的黄土高原;华北的黄土平原也是世界上规模最大的黄土平原。

中国黄土总面积达63.1万平方公里,占全国土地面积的6%。

黄土的工程特性:①、黄土的孔隙比一般为0.7~1.1,具有肉眼可见的大孔隙,并具有垂直节理,可保持天然垂直边坡;②、黄土的颗粒组成以粉粒为主,质地均匀,不含大于0.25mm颗粒;③、黄土含有10%~30%的碳酸钙,有的黄土中含有大量钙质结核;④、黄土天然含水率低,干燥时比较坚固,遇水容易崩解,剥蚀。

⑤、有些黄土具有湿陷性,受水浸湿后易溶盐的溶解破坏了土粒间的胶结作用,黏聚力减弱,在自重或外荷载作用下产生湿陷性沉陷。

⑥、黄土土质依据土的塑性指标进行分类。

当塑性指数不大于10时,应定为砂质黄土;当塑性指数大于10时,应定为黏性黄土。

黄土的时代及其工程性质由于黄土特有的性质和黄土类型复杂,黄土地区的路基工程具有以下特点:(1)黄土地貌有真独特的形态、形成所谓塬、梁、岇的地貌景观。

由于冲沟发育。

黄土地区山高谷深。

因此,黄土地区路基多高填深挖,工程数量浩大。

(2)黄土路堑边坡容易产生变形。

常见的变形有剥落、冲蚀、溜坍和崩塌,所以恰当的根据工点黄土类型和特性选择路堑边坡形式及边坡坡度是防止发生上述变形关键。

(3)黄土高路堤容易产生下沉,这一方面是由于黄土湿陷性造成的,另一方面也是由于黄土天然含水量小,难以达到要求的压实密度的缘故。

(4)黄土路堤边坡在雨水作用下容易产生冲蚀。

(5)由于黄土具有垂直节理、多孔隙及丰富的易溶盐,使黄土产生陷穴。

2.黄土地区路基的灾害和防治黄土陷穴1.成因:黄土地区修筑的路基,在雨季时大面积汇集的雨水,沿着黄土的垂直节理和大孔隙向路基内部渗透、潜流,溶解了黄土中的易溶盐,破坏了黄土结构,土体不断崩解,水流带走黄土颗粒,形成暗穴,在水的浸泡和冲刷作用下,洞壁坍塌,逐渐扩大形成更大的暗穴或出露于地表的其他形态的陷穴。

特别是在地形起伏多变、地表径流容易汇集的地方,而土质松散、垂直节理较多的新黄土中最易形成陷穴。

黄土陷穴的产生是黄土的湿陷性及水的潜蚀淋溶作用的结果。

黄土的湿陷性是产生陷穴的内在原因,水的潜蚀作用是产生陷穴的外部诱因。

黄土的自身特点,为陷穴产生提供了本质条件。

(1)湿陷性黄土是一种土质疏松,主要成分为粉土颗粒组成的特殊土,其细微颗粒极易遭受潜蚀;(2)黄土中易溶盐含量丰富,对强度起作用的结构状碳酸钙,在含CO2的水或酸性环境中,易受水溶蚀,破坏黄土的内部结构,使之变得松软,有利于地下水渗透,加速了渗流作用和机构潜蚀作用;(3)大孔隙和裂隙发育,为水的渗透提供了便利通道,加速了机械潜蚀。

黄土地区特殊的水文气候条件,为陷穴的产生提供了有利的外部条件。

该地区雨量很少,但较集中,全年暴雨多发生在7、8、9三个月,尤其在暴雨后,大量地表水迅速积聚,且有一定的水压力,水透过黄土像通过一个小吸管被吸下去,陷穴一般中间大,进口和出口微地形地貌特征,对陷穴产生也有一定影响。

一般陷穴多发生在一边靠山,一边临深沟的地段,有时也发生在半填半挖路堑与路堤衔接处、桥涵台背填土处或者填土施工接岔处等,在地形起伏波折变化多的地方,特别是缓坡突然转为陡坡地段,也易形成陷穴。

另外黄土地区,由于植被不发达,也为水的渗透提供了有利条件。

2.类型(1)根据黄土陷穴的成因划分①由地表浸水形成的陷穴:黄土经水浸润,可溶盐溶解,同时水对黄土颗粒产生润滑作用,使黄土在水的冲力作用下发生变形位移和机械潜蚀,导致黄土下陷产生陷穴。

②暗流的侵蚀作用形成的陷穴:地下暗流溶解了黄土中的可溶盐,使黄土结构遭受破坏,暗流又使细颗粒带走,在这种溶蚀和潜蚀作用下,使黄土中产生暗穴、暗洞、暗沟等。

③因动植物和微生物作用引起的洞穴:植物根系深入土体,当植物枯死后,根系腐败遗留而成洞穴。

也可以是老鼠、蛇、蚂蚁等动物挖掘出的洞穴等。

④人为的洞穴:如坟墓、采矿的坑道、掏砂坑、窑洞等。

(2)根据黄土陷穴的形态划分①碟形地:具有直径数十米的椭圆形碟状凹地,深度一般为2-3m,边缘较陡。

多发生在黄土塬部分或没有排水坡度的地方。

由于降水不断聚集,并沿着孔隙和节理逐渐下渗,黄土不断浸湿,由重力作用下陷而成。

②漏斗状陷穴:产生在黄土塬边缘,或谷坡附近,常见成群分布,口径不过数米,底部有时还散布着小孔穴。

由于坡面上径流的集中,水沿节理下渗潜蚀而成。

③竖井状陷穴:陷穴边缘陡峭,口径与深度相差数倍。

由于陷穴底部堆积着崩塌下的土块,随着地下水进一步的冲刷搬运逐渐加深,有时可达20多米,多发生在阶地的边缘径流汇合处。

④串珠状陷穴:多沿沟床分布,一般发生在沟床的变坡处。

沟壁塌落下来的土堆,成为地表水径流的障碍物,当洪水季节,上游水流到此遭受堵塞,遂向下渗流而成。

⑤暗穴:形态多种多样,可直可曲,忽大忽小,通常为陷穴的通道,也有单独成盲沟、暗河存在的。

由地下水的溶蚀和潜蚀而成。

有些特殊的暗穴是人为因素造成的。

3.黄土陷穴的分布规律黄土陷穴的分布具有一定的规律性。

从地貌看,在黄土塬的边缘、河谷阶地的边缘、冲沟两岸及河床中都常有陷穴分布。

阶地边缘、河谷两侧多为坡积的松散黄土,易被冲蚀,因而离阶地斜坡和沟谷斜坡越近,陷穴越多。

从地层上看,在疏松的新黄土层中,尤其是现代上层湿陷性黄土地层,陷穴越多越明显。

地层越早,陷穴发育也越受到限制。

4.黄土陷穴的探查和防治为了判断是否存在陷穴,可对可疑地段进行锥探。

锥探时判别陷穴的两种情况:(1)在紧密土壤中,下锥时其土层对锥头的阻力大,因此,用很大力才能使锥杆进入土中。

如锥头进入陷穴,土层对锥头的阻力突然消失,锥杆很快落下,就证明路基下部有陷穴。

(2)在疏松的土壤中,土层对锥杆的阻力很小,此时锥探者要精神集中、细心锥探,降低进锥速度,用“高提轻落”的方法,缓慢下锥,如遇到陷穴,土层对锥头的阻力突然消失,锥杆自动下落,并在感觉上也有不同,就证明路基下部有陷穴。

黄土陷穴的防治采取预防和处治相结合的原则,首先要查明陷穴的位置和导致其产生的水源,并作出定性和定量分析,根据具体情况分别对待。

陷穴的预防主要是加强地表和路基排水,改善地表性质,整平坡面,消除坑洼,减少水的积聚和渗透;加强植被保护和水土保持,加强路基外雨水的截排和路基的防渗防漏(如采用土工合成材料等);开展巡查,对容易发生陷穴的地带定期检查。

黄土陷穴的处治,主要是根据陷穴的大小分别采用灌浆、开挖回填等措施。

陷穴较小的采用明挖,原土夯填;陷穴较大的灌泥浆,分两次进行,待第一次灌满泥浆干燥收缩后再进行第二次灌浆塞空。

路堤病害及其成因路堤常见的病害主要有:路堤或基底沉陷、土桥病害、路堤局部坍塌与边坡滑动等。

1.沉陷变形路堤的沉陷变形有人为因素和地基因素。

人为因素是指路堤本身填筑时碾压达不到设计的压实度要求,这是路堤沉陷变形的主要原因之一。

地基因素指由于堤重或行车荷载的作用引起的固结沉降,对于湿陷性黄土浸水后则引起湿陷变形。

2.土桥病害黄土桥系指跨越沟谷的高填路堤,坐落于崾岘或冲沟之上。

土桥改变了原来的水文、地质条件和地形地貌条件,加之车辆动荷载的作用,使得土桥与周围环境处于动态平衡之中,一旦某种因素失去平衡,将会产生土桥病害。

水是引起土桥病害的根本原因,对土桥的破坏作用主要表现如下。

(1)地面水对土桥坡面的冲刷:当土桥顶面两侧排水沟、边沟及坡面缺少必要的保护措施时,每当雨季,土桥坡面及顶面水只能沿坡面漫流。

加之土桥填土高度大,本身汇水面积大,加剧了土桥坡面的冲刷,轻则坡面冲沟纵横,重则导致坡脚水土流失、崩塌,乃至路基失稳。

(2)地面水对土桥体的直向溶蚀和潜蚀:下雨时,两岸斜坡和路面水从两端流向土桥桥面形成积水,这部分水主要通过向桥体下渗和蒸发而排除。

在黄土的湿陷性作用下,水流溶解掉沉积在土颗粒表面的易溶盐和中溶盐以及胶结物,使水分子浸入土颗粒之间,破坏了土颗粒间的联结薄膜,使土的抗剪强度显著下降;当渗流速度较大时出现潜蚀,从而导致桥面翻浆、土桥不均匀沉降、裂缝扩大,甚至造成土桥滑塌等。

(3)洪水对土桥的破坏:土桥位于崾岘和沟口处,沟内汇水面积较大,暴雨时土桥泄水涵洞不能及时将洪水排出,导致土桥上游临时性大量积水,浸泡土桥边坡,冲蚀掏挖原冲沟土层,造成湿陷成穴。

(4)地下水对桥基的水平溶蚀、潜蚀以及水对土体的冻融作用:3.路堤坍塌与边坡滑动产生路堤坍塌与边坡滑动的主要原因有:路堤填筑质量,表现为压实度达不到设计标准;边坡设计不当,即确定的设计边坡形式和坡度与实际情况不符;路堤地基土软弱,当路堤高度大于临界值时,造成路堤整体滑动;边沟或边坡冲刷,边沟水冲刷掏空坡脚可造成路堤坍塌与边坡滑动。

边坡病害及其成因1.边坡病害类型公路路堑一般位于地面表层,开挖后暴露于大气中,受各种自然和人为因素影响,路堑边坡易发生破坏变形。

黄土路堑边坡变形破坏方式可分为剥蚀(包括剥落和冲刷)和滑塌(包括滑坍、崩坍、坡脚坍塌等)两种。

(1)边坡剥蚀坡面剥蚀是黄土边坡变形的一种普通现象,一般发生在各种黄土层中。

虽然这种边坡变形不是坡体整体变形,但对路堑边沟危害较大,会引起其他更严重的边坡变形或破坏。

在宁夏,黄土路堑边坡剥蚀十分严重。

影响坡面剥蚀的因素主要与土质特性、地质年代以及风化条件等有关。

黄土含盐量不同,边坡所处位置不同都会影响剥蚀程度。

(2)边坡滑塌黄土边坡的破坏方式和规模与黄土层的构造特征密切相关。

具有构造节理的黄土边坡,常呈现沿节理面滑落;具有垂直节理的黄土边坡,其破坏方式常呈现为坍塌;无构造节理的黄土边坡则主要为滑坡破坏。

影响边坡稳定的因素主要有坡度、坡长、土壤硬度、植被状况和护坡工程等。

(1)坡度:地面坡度是决定径流冲刷能力的基本因素之一,而径流冲刷能力则是影响边坡稳定性的重要原因,径流冲刷能力越强,对边坡的破坏作用越大。

坡度与径流冲刷能力的关系为,在一定的范围内,坡度越大,径流冲刷能力越强,侵蚀量也越大。

然而,存在有一个临界坡度,超过临界坡度,侵蚀量随坡度的增加反而减小。

目前,对临界坡度的研究还没有统一的结论,有人认为临界坡度为26°-28°,而有的研究认为在40°左右。

(2)坡长:已有资料证明,在相同降雨条件下,坡长越长,它的径流量也越大。

坡长越长,侵蚀量越大,边坡越不稳定;同时,坡长增加也加重了重力侵蚀。

(3)土壤硬度:由于影响土壤硬度的因素与土壤的透水性、抗蚀性、抗冲性有密切关系,因此,土壤硬度也是影响边坡稳定性的重要因素之一。