铜多金属矿床矿区地质、矿体地质及控矿因素分析

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

浙江省德清县铜山寺地区铜多金属矿地质特征及矿床成因浅析作者:王树槐来源:《地球》2014年第03期[摘要]浙江省德清县铜山寺矿区位于钦杭成矿带北端,经过成矿条件的分析,属于赋存于寒武及震旦系碳酸盐地层与何村花岗闪长岩接触带中的多金属矿床,初步认定为矽卡岩型铜铁矿床。

对矿床成因的分析,有助于矿区深部找矿。

[关键词]铜铁矿床矽卡岩型矿床地层构造岩浆活动[中图分类号] P611 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2014)-3-46-21矿区成矿背景据《浙江省金属非金属矿成矿系列和成矿区带研究》(浙江省国土资源厅2002年),铜山寺地区位于浙北成矿带(Ⅲ1)堪脚—湖州金、银、萤石、硅灰石、硫铁矿成矿区(Ⅳ2)、里山村—铜山寺—港口铁锡金银成矿远景区(Ⅴ6)内。

其地质背景是处于天目山中生代火山喷发区与莫干山—湖州岩浆岩交汇处,侵入岩极为发育,主要为燕山期花岗岩、花岗闪长岩等组成岩体群,临安—湖州断裂贯穿全区。

区内已知矿体、矿点大多与燕山早期中酸性侵入岩有关,大多数铜、铁、锡、钼、多金属矿点沿北东向展布,区内侵入岩分布大致一致。

区域成矿地质条件良好,有潜在的找矿价值。

2矿区地质特征铜山寺地区位于德清西北区域,属于钱塘台褶皱带德清-长兴褶皱带东南边缘。

2.1地层矿区为一套浅海相的硅质、炭质、泥质、含泥质碳酸盐地层,西北侧为一套巨厚层状的火山碎屑岩地层,总体呈不整合接触覆于古生代地层之上。

与成矿关系密切的主要是大陈岭组、荷塘组及灯影组地层。

大陈岭组北东向条带状分布于铜山寺至五四村,根据岩性组合特征分成上下两段(4个岩性段),上段为∈1d2(sh)含炭泥页岩、硅质泥岩夹透镜状泥质灰岩,分布较广,厚度在160米~260米,下部为两层细晶灰岩∈1d1(ls)(局部为白云质灰岩)夹一层硅质泥岩,厚度一般在50米~130米,近岩体地段热变质为大理岩∈1d1(mb)或石英质角岩∈1d1(hs),与岩体接触部位发育矽卡岩化、蛇纹石化、硅化等蚀变,地表已知铜铁矿体均赋存在该大理岩段中。

安子山铜多金属矿地质特征及矿床成因安子山铜多金属矿位于在池州市梅街镇,通过对安子山铜多金属矿床地质特征的分析,总结矿床的矿化规律和主要控矿因素,探讨矿床的成因,用以指导以后找矿工作。

标签:安子山地质特征矿床成因1地質特征1.1地层查区出露地层有:奥陶系下统仑山组、中统汤山组、宝塔组、上统汤头组、五峰组、志留系高家边组(表1)。

1.2构造查区大地构造单元隶属扬子准地台下扬子台坳沿江拱断褶皱带。

矿区位于七都复背斜内三岗尖一杨美桥背斜之中部,区域构造线北东—北东东。

震旦系和下古生界地层组成背斜轴部,谭山岩体和青阳岩体沿轴部侵入,其北紧临贵池背向斜带的葛仙欧家—许家坦向斜,由上古生界和三迭系地层组成向斜轴部。

矿床所在的牛形山背斜,为三岗尖—杨美桥背斜北部的一个小分枝,向西南方向倾伏,东部被青阳岩体吞蚀。

牛形山背斜:在太平陈—牛形山一线,南北两翼分别被F1、F2断层破坏,地层出露不全,北翼又可分出次一级的西山向斜和太平曹背斜。

F1逆断层走向北北东,倾向北西,部分破坏牛形山背斜北翼地层,志留系、高家边组被逆掩在下奥陶仑山组—上奥陶统汤头组之上。

F2断层走向东西,破坏背斜南翼地层,断层面南倾。

F3为平推断层兼有顺时针扭动性质,走向北西,倾向南西,沿青阳岩体西接触带向北西沿伸,安子山背斜轴部的仑山组下段白云岩被推到甲山吴以南,水平错距达2公里。

该断层在汪家以北表现不明显。

1.3岩浆岩区内岩浆岩较发育,共有二期:青阳岩体为花岗闪长岩,属于印支期。

石英闪长玢岩岩枝属燕山早期(第一次)是矿区内主要岩体,位于青阳岩体花岗闪长岩西侧。

1.4矿体数量和赋矿层位矿床属于高~中温热液交代广义矽卡岩型铜钼矿,普查工作中发现全区共有大小铜矿体149个,其中主要矿体六个(1号至6号都有单钼矿体伴生),次要矿体十六个(由上至下由左至右接主矿体编号),单孔控制的小矿体未编号者127个(其中有25 个厚度大于4米)。

单钼矿体34个,除16、23号矿体外,均为单孔控制(厚度大于4米的4个),因而未编号。

收稿日期:2019-08-28作者简介:吴小梅(1982~),女,江西省上犹县人,地质工程师,长期从事地质矿产勘查工作。

云南保山市金厂河铜多金属矿床成因探讨吴小梅,高李阳,陈少伟(云南黄金矿业集团股份有限公司 云南 昆明 650000) 摘 要:云南保山市金厂河铜多金属矿区位于保山-镇康铅锌多金属成矿带北段。

区内的铅锌矿、铜矿、磁铁矿均可单独形成隐伏矿体,各矿体呈层状、似层状赋存于上寒武统核桃坪组二段(∈3h2-1)矽卡岩带中。

不同矿体空间分布由上具有垂直分带的特征。

从本区的重力低异常特征推断地下测深部存有隐伏中酸性岩体,矿床成因属与岩浆热液活动有关的矽卡岩型矿床。

关键词:隐伏岩体;矽卡岩型矿床;云南保山 金厂河中图分类号:P618 41 文献标识码:A 文章编号:1004-1885(2020)2-179-7金厂河铜多金属矿区位于冈底斯-念青唐古拉褶皱系南段,福贡-镇康褶皱带保山-永德褶皱束北段之核桃坪复背斜东翼,成矿区属保山-镇康铅锌多金属成矿带北段。

1 矿地质矿区主要出露寒武系上统核桃坪组(∈3h)大理岩化灰岩、泥质条带灰岩夹板岩;沙河厂组(∈3h)灰岩、粉砂岩夹钙质泥岩;奥陶系中上统蒲缥组(Op)粉砂岩、泥岩;奥陶-志留系仁和桥组(OSr)页岩;志留系中上统栗柴坝组(Sl)泥质灰岩;泥盆系下统向阳寺组(D1x)粉砂质灰岩和第四系全新统(Q4)砂、砾石。

其中核桃坪组二段一层(∈3h2-1)碳酸盐岩是矿区的主要赋矿岩层。

矿区处于核桃坪复式背斜东翼金厂河隆起部位,隆起中心部位矿化较强,向四周逐渐减弱。

区内构造活动强烈,多组方向构造交汇,次级构造发育。

金厂河隆起及次级断裂构造为矿区的主要控矿构造。

矿区地表主要出露辉绿岩、少量辉长岩岩体,分布范围广而零星。

辉绿岩具多期性,以华力西期为主,呈岩脉、岩墙及岩枝状沿构造带产出。

辉绿岩体与围岩接触带局部显示有多金属矿化,显示辉绿岩体为成矿作用有利因素。

矿区主要矿化蚀变有矽卡岩化、硫铁矿化、磁铁矿化、硅化、大理岩化、方解石化等,其中矽卡岩化、硫铁矿化、磁铁矿化、硅化与成矿关系最为密切。

内蒙古狼山铜铅锌多金属成矿地质特征及控矿因素摘要:内蒙古狼山成矿域地处内蒙阴山山脉西段大地构造位置处于华北地台内蒙古地轴的边缘,成矿域地史复杂,总体以不同构造旋回期的深大断裂为主导因素。

从而控制着不同时代的沉积建造及其岩浆活动旋回的发育特征与成矿特征。

本文根据笔者多年在狼山地区一直从事地质找矿的经验和教训的积累,对狼山地区硫多金属的控矿因素及成矿规律的粗浅认识做一概括总结。

一、成矿地质特征内蒙古狼山地区铜铅锌成矿区其大地构造位置处于华北地台内蒙古地轴的北缘,西为阿拉善古陆块,南为鄂尔多斯古陆核,北以深断裂为界与内蒙古天山――兴安地槽区毗邻。

总体上以深大断裂为主,从而控制着不同时代的沉积建造及其岩浆活动旋回的发育特征及其成矿特征。

详见图1。

(一)地层狼山地区按地层的划分见表1。

1.太古界乌盖群主要出露于狼山山脉主脊部位,呈北东方向展布。

构成区域成矿沉积基底,根据其岩性组合划分为三个岩组:( 1)下部为乌拉特岩组:组成岩性为黑云角闪斜长片麻岩、斜长角闪岩夹透镜状及似层状的角闪岩、黑云阳起片岩等,厚度为 3,390m ,原岩主要由基性火山岩、部分同源的超基性岩组成,另有部分基性火山凝灰质岩及粘土质碎屑岩,属于地槽早期的基性火山――碎屑建造。

( 2)中部为达拉盖庙组:岩性为黑云斜长片麻岩夹黑云角闪斜长片麻岩、斜长角闪岩及磁铁石英岩(在西部,部分磁铁石英岩可构成中小型铁矿床)。

厚度大于 1, 134m,原岩主要由基性火山凝灰质杂砂岩及粘土质碎屑岩组成,夹基性火山岩,属于地槽早期基性火山活动与期后沉降期间的过渡性建造。

(3)上部为苏对口组:岩性为黑云斜长变质岩、斜长角闪岩家黑云石英片岩、绿泥黑云片岩等,厚度为 1,202m ,原岩主要由泥质岩及粉砂质泥岩夹基性火山岩组成,属于地槽早期火山活动之后沉降期的建造类型。

2.中元古界渣尔泰山群中元古界渣尔泰山群分三个岩组(各岩组代号见表2),各岩组间除第一岩组与第二岩组间存在短暂的沉积间断外,均呈整合接触,从老到新为:(1)狼山群第一岩组:( PJ1)相当于书记沟组,主要分布在狼山南部,在狼山北东侧零星出露,厚度大于 471m ,与下伏太古界呈角度不整合接触,岩性为:下部:黑云斜长片麻岩、黑云钾长片麻岩及二云母石英片岩,岩石中常有长英质条带或眼球状脉体,该段岩性夹角闪片岩、绿泥黑云石英片岩。

四川某多金属铜矿地质特征及矿床成因摘要:四川会理黑箐铜矿位于扬子地块西缘的康滇地轴中段,为典型的黎溪式铜矿。

矿体呈似层状、透镜状赋存于会理群通安组二段二层石英白云石大理岩中,属沉积变质型铜矿床。

矿体受层位及岩相控制明显,成矿作用与围岩的化学成分密切相关,铜矿主要富集在Al2O3低、CaO高、MgO高的层位中;围岩的硅化、碳酸盐化等蚀变有利于元素的局部迁移富集。

关键词:沉积变质;黑箐铜矿;四川会理;扬子地块1区域成矿地质背景黑箐铜矿位于会理县黎溪镇,矿区及周边广泛发育古元古代钠质火山、火山-沉积及滨浅海沉积碎屑—碳酸岩系,其含矿性良好,是”拉拉式”、”黎溪式”铜(铁)矿的赋矿岩系。

该套岩系受区域动力变质作用改造,发生了低绿片—绿片岩相变质,具固相流变特征。

动力变质作用广泛沿断裂等构造带发生,在表构相脆性变形下形成各类构造角砾岩、碎裂岩等[1-2]。

2矿区地质2.1矿区地层矿区主要出露前震旦系会理群通安组、三叠系白果湾组地层。

会理群通安组为一套浅变质的细碎屑岩、变碳酸盐岩夹少量变质火山岩及火山碎屑岩,主要岩性为白云大理岩、绢云千枚岩、炭质板岩、石榴石片岩等。

三叠系白果湾组为一套灰-黄绿色长石、石英砂岩、粉砂岩及泥岩不等厚互层,夹块状砾岩等。

2.2构造黑箐铜矿位于河口复背斜北东翼的次级黑箐倒转向斜之南西正常翼上,从元古代至今历经了多阶段多期次构造作用,构造形迹发育。

构造形迹主要表现为褶皱和断裂,后期断裂对矿体起破坏作用。

2.3岩浆岩主要为晋宁期侵入岩——闪长岩,辉绿岩等,一般呈岩株状产出,受区域变质及动力变质作用影响较大,大面积分布于矿区北西部,破坏矿体。

2.4变质作用矿区内变质作用主要有区域变质作用和动力变质作用和接触变质作用等,以前2种为主。

区域变质作用在矿区内表现在每个地层单元中,形成变碎屑岩、变火山岩系列,属区域低温动力低绿片岩相变质类型。

岩石原始组构基本得到保留,发育的变质构造主要为片理,片理基本平行层理。

浅析西藏墨竹工卡县地区铜多金属矿地质特征及成因浅析摘要:西藏墨竹工卡县地区位于冈底斯火山-岩浆弧带上,该地区多期次多类型的岩浆活动和构造作用成就了具有“四位一体”特征的多金属矿床-甲玛铜多金属矿床。

文章通过对甲玛铜多金属矿床进行细致分析,对矿体深部地质特征和赋存成矿情况有了新的认识,甲玛矿区近些年来在其周边的探矿突破也使得我们思考以其为模板,为该地区寻找铜多金属矿工作提供指导思想和方向。

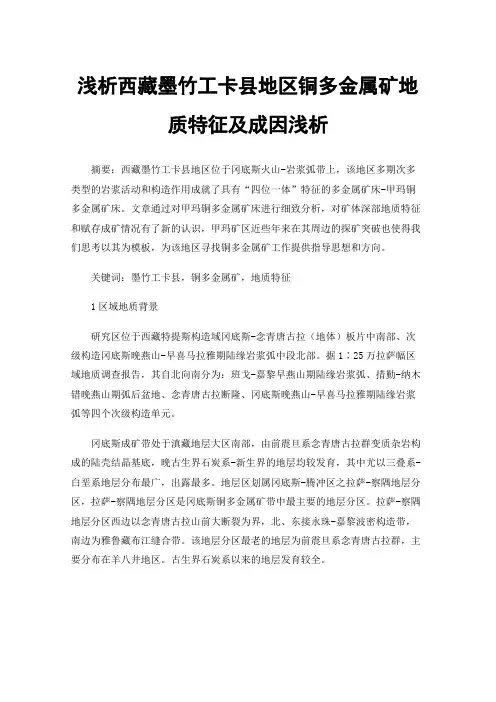

关键词:墨竹工卡县,铜多金属矿,地质特征1区域地质背景研究区位于西藏特提斯构造域冈底斯-念青唐古拉(地体)板片中南部、次级构造冈底斯晚燕山-早喜马拉雅期陆缘岩浆弧中段北部。

据1∶25万拉萨幅区域地质调查报告,其自北向南分为:班戈-嘉黎早燕山期陆缘岩浆弧、措勤-纳木错晚燕山期弧后盆地、念青唐古拉断隆、冈底斯晚燕山-早喜马拉雅期陆缘岩浆弧等四个次级构造单元。

冈底斯成矿带处于滇藏地层大区南部,由前震旦系念青唐古拉群变质杂岩构成的陆壳结晶基底,晚古生界石炭系-新生界的地层均较发育,其中尤以三叠系-白垩系地层分布最广,出露最多。

地层区划属冈底斯-腾冲区之拉萨-察隅地层分区,拉萨-察隅地层分区是冈底斯铜多金属矿带中最主要的地层分区。

拉萨-察隅地层分区西边以念青唐古拉山前大断裂为界,北、东接永珠-嘉黎波密构造带,南边为雅鲁藏布江缝合带。

该地层分区最老的地层为前震旦系念青唐古拉群,主要分布在羊八井地区。

古生界石炭系以来的地层发育较全。

图1 西藏冈底斯成矿带构造-地层分区图Ⅰ-喜马拉雅区:Ⅰ1-北喜马拉雅分区,Ⅰ2-康马-隆子分区。

Ⅱ-雅鲁藏布江地层区:Ⅱ1-仲巴-扎达分区,Ⅱ2-蛇绿岩分区,Ⅱ3-拉孜-曲松分区。

Ⅲ-冈底斯-腾冲地层区:Ⅲ1-日喀则分区,Ⅲ2-拉萨-察隅分区,Ⅲ3-隆格尔-南木林分区,Ⅲ4-措勤-申扎分区,Ⅲ5-班戈-八宿分区。

IV-班公湖-怒江区:IV 1-蛇绿岩分区,IV 2-东恰分区,IV 3-聂荣分区。

V-羌南-保山区。

060城市地理剖析三宝铜多金属矿矿床地质特征及成矿原因分析赵恒志(福建金东矿业股份有限公司,福建三明365101)摘要:三宝铜多金属矿区位于扬子陆块前陆南缘,为“江南古陆”北东段。

由东西向主体构造线向北东向构造线改变的变换部位。

关键词:铜多金属矿;地质特征;矿床成因;断裂;隐爆角砾岩;蚀变引言三宝铜多金属矿区位于扬子陆块前陆南缘,为“江南古陆”北东段。

本文着重分析了矿区地质特征、矿床特征、矿床成因。

初步理清了矿化富集规律、控矿因素等,总结了区域上寻找该类铜多金属矿床的找矿标志,为其他类似矿床勘查提供依据。

一、矿区地质特征1、地质特征。

矿区位于东西向祁门—三阳深断裂北侧,南华纪—奥陶纪地层组成的近东西向的兰田向斜(盆地)西段,矿区内同时发育北东向汤口—里东坑大断裂和盆地北缘三宝———金谷山东西向滑脱构造。

出露地层有中元古代牛屋组、大谷运组,南华纪休宁组、南沱组,震旦纪兰田组、皮园村组,寒武纪荷塘组、杨柳岗组。

区内除上述东西向断裂、北东向断裂发育外,还有南北向和北西向横向断裂,相对规模偏小形成较晚。

区内发育中生代花岗闪长岩类和闪长岩类的斑(玢)岩侵入体,主要沿兰田向斜(盆地)震旦纪和寒武纪地层之间的东西向滑脱面隐爆侵入,形成含矿、矿化隐爆角砾岩。

花岗闪长斑岩呈小岩株,岩枝状产出,石英闪长玢岩呈岩枝状产出。

由于岩浆侵入作用影响,围岩蚀变强烈,主要蚀变有硅化、角岩化、碳酸盐地、钾长石化和黄铁矿化。

2、物、化探异常。

矿区大比例尺物探工作发现激电异常与矿化地段吻合,矿体表现低阻高极化。

在蒋村—小柏溪地段有两条激电异常,小柏溪异常ηs ≥3%,长达1500米,宽100-250m ,最高值η≥8%。

蒋村异常带η≥4%,长达1000米,宽100-500米不等,最高值η≥8%。

矿区激电异常与次生晕异常套合较好,且与花岗闪长斑岩,石英闪长玢岩关系密切。

矿区分布有Cu 、Pb 、Zn 、Ag 等元素分散流综合异常,异常元素组合为:Ag 、Au 、Sb 、Bi 、Cd 、Mo 、Te 、Co 、Ni 、Cr 等,最高剩余异常值:Pb 50ˑ10-6、Zn146ˑ10-6、Cu112ˑ10-6、Ag721ˑ10-9、Au7ˑ10-9、异常呈同心园状套叠,与矿区范围基本一致。

云南省德钦地区铜多金属成矿地质背景及典型矿床分析发布时间:2021-05-07T10:31:47.043Z 来源:《基层建设》2020年第30期作者:董赛奇[导读] 摘要:德钦地区是云南著名的铜多金属矿产区,该地区具有悠久的勘查及开发历史。

永善金沙矿业有限责任公司云南省昭通市 657309摘要:德钦地区是云南著名的铜多金属矿产区,该地区具有悠久的勘查及开发历史。

研究区矿床受围岩、构造及岩浆岩影响,形态比较复杂。

本文对其成矿背景及区域成矿规律进行研究,对该地区典型矿床进行剖析,希望对该地区找矿提供建设性意见。

关键词:德钦地区;铜矿;地质背景1区域地质背景研究区处于印度板块与欧亚板块之间的古特提斯构造域,大地构造位置属三江印支褶皱系中南段的中咱陆块—金沙江结合带—江达火山弧。

区域东邻为中咱-中甸地块,西衔昌都-思茅地块,夹持于南北向羊拉断裂和金沙江之间,位于金沙江洋盆消亡俯冲消减混杂岩带及其西部江达-维西晚古生代-早中生代火山弧北段。

成矿带属西南三江中南段。

区域古生代、中生代地层分布广泛,构造以近南北向、北东南西向断裂为主。

区内岩浆旋回明显,由早期大陆边缘型火山—沉积建造到中期大洋火山—沉积建造至晚期造山期—造山期后中酸性侵入岩,岩浆活动频繁,印支期岩浆活动强烈,形成多期次构造岩浆蚀变带,同时伴有铜多金属矿带的形成。

特殊的大地构造位置,致使区内构造复杂,岩浆活动频繁,多期次的围岩蚀变,叠加改造,带来了丰富的热液和矿质,形成了众多的铜多金属矿床,次为铅、锌、银、金、铁、铬、煤等矿种。

本区域内出露地层主要为上元古界、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、古近系和第四系,其中与成矿有关的地层主要为上三叠统波里拉组、上二叠统、下石炭统贝吾组、泥盆系中上统里农组、下统江边组和上元古界。

上三叠统波里拉组为一套浅海相的碳酸盐沉积,已知的嘎希通铜矿点、白茫雪山铅锌银矿点、车松铜矿化点即产于该地层中。

上二叠统为一套碎屑、碳酸盐类及火山喷发的沉积。

基金项目:国家重点基础研究发展规划973课题(编号:2007CB411405);国家/十一五0科技支撑计划课题(编号:2006BAB01B07);中南大学地学与环境工程学院教育部重点实验室专项基金作者简介:邵拥军,男,1972年生,教授,博士生导师,主要从事隐伏矿体定位预测和探查方法有效性评价研究工作1E -m ai :lshaoyong j un @1261co m安徽铜山铜矿关键控矿因素及成矿定位规律研究邵拥军1,郑明泓1,刘悟辉1,李品杰2,刘忠法1,刘清泉1(11中南大学地学与环境工程学院,湖南长沙410083;21铜陵有色集团公司铜山铜矿,安徽铜陵247127)11背斜轴;21向斜轴;31断层;41推测断层;51穹窿构造;61构造盆地;71志留系;81上泥盆统五通组;91石炭至二叠系;101三叠系;111花岗闪长斑岩;121石英闪长玢岩;131石英闪长岩;141铜山铜矿区图1 铜山铜铁多金属矿床矿区地质简图1 矿区地质概况铜山铜矿位于长江中下游铜铁硫金多金属成矿带中部地段,大地构造位置处于下扬子拗陷皱褶带中北东向展布的铜陵)贵池断褶束贵池背向斜的西端。

矿区内地层自志留系上统茅山组到三叠系下统扁担山组均有分布。

志留系和泥盆系以砂岩、砂页岩为主,石炭系-三叠系主要以碳酸盐类为主,其中石炭系黄龙-船山组和二叠系栖霞组是主要控矿层位。

褶皱构造以姥山背斜和铜山向斜为主,轴向由近东西向逐渐转为北东向,断裂构造以多期次活动的北东东向F 1和F 2为代表(图1)。

岩浆岩均为中酸性小侵入体,主要为一套燕山期555增刊矿 物 学 报同源演化形成的浅成高钾钙碱性花岗闪长斑岩-石英闪长(玢)岩组合,地表呈岩株、岩脉状产出,主要侵入体为铜山岩体)))花岗闪长斑岩。

岩体周围夕卡岩化、大理岩化、角岩化等广泛发育,岩体中的后期热液蚀变有硅化、黄铁矿化、高岭土化、碳酸盐化、绿泥石化、蛇纹石化等。

铜山铜矿为一典型的中型夕卡岩型铜铁多金属矿床。

甘肃省大阴洼一带铜多金属矿地质特征及矿床成因摘要:本文主要针对大阴洼一带铜多金属矿勘查区矿床特征及矿床成因分析,对大阴洼一带的铜多金属矿勘查区域的地质特征进行分析的过程中,对断裂破碎带内所包含的矿床特质以及矿床成因进行分析和研究。

通过对矿床的探讨总结,大阴洼一带铜多金属矿矿床成因类型为:安山质凝灰岩铜矿(化)体具海相火山岩型;构造破碎带铜铅锌矿(化)体属断裂构造低温热液型。

关键词:铜多金属矿;地质特征;矿床成因引言甘肃省大阴洼一带的铜多金属矿位于甘肃省景泰县八道泉乡,勘查区位于祁连褶皱系北祁连加里东褶皱带段家庄短轴背斜北翼,大阴洼一带铜多金属矿安山质凝灰岩铜矿(化)体具海相火山岩型,构造破碎带铜铅锌矿(化)体属断裂构造低温热液型。

通过探讨总结矿床地质特征,及对其矿床成因分析,对提供下一步找矿工作指引方向。

一、矿区地质1、矿区地层矿区内出露地层从老到新主要有下奥陶统、石炭系、下二叠统及第四系等。

下奥陶统车轮沟群﹙O1ch﹚:主要分布于测区中部,层状分布,出露宽度约2500m。

岩性主要为灰岩、大理岩、变砂岩、千枚岩、安山质凝灰岩、凝灰岩等。

产状产状较缓,在12°~55°∠28°~45°之间。

石炭系:在勘查区南部和北部均有。

以浅海相沉积建造为主,与下奥陶统地层呈不整合接触关系。

下石炭统前黑山群﹙C1q﹚:主要呈条带状分布于奥陶系下统地层两侧,在勘查区南部和北部,出露面积较大。

岩性主要有杂砾岩、灰岩、泥灰岩夹石膏层。

产状:0°~40°∠30°~55°。

中石炭统羊虎沟组﹙C2y﹚:零星分布于勘查区外北部和南部下石炭统﹙C1地层两侧,多被第四系覆盖出露面积较小。

岩性主要有石英砂砾岩、砂岩、炭质页岩、灰岩及菱铁矿结核等。

产状:55°∠56°。

上石炭统太原组(C3t):只有在勘查区外南侧呈细小层状分布,岩性为石英砂砾岩、灰岩、炭质页岩、含煤层且夹菱铁矿结核。

河南省南召县水洞岭铜多金属矿床地质特征及找矿潜力水洞岭位于河南省南召县南部,是该地区一处重要的铜多金属矿床,该矿床地质特征复杂多样,形成机理多样,具有较大的找矿潜力。

水洞岭铜多金属矿床主要赋存于石灰岩中,主要矿化类型为石英脉型、突变岩体型、联系脉型等,其中以石英脉型为主要类型。

在矿体形态上则有脉状、瘤状、层状、肢状等多种形式,且产状较复杂,分布范围广。

矿体矿物组成主要为黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿、方铅矿、方银矿、菱锌矿等,该区矿物品位较高,尤以含铜品位高居不下。

水洞岭矿床地质构造特征独特,该区断裂构造发育,纵横交错,形成一系列近东-北西向的裂隙系统,裂隙间隙较大,且具有一定的连续性,有利于矿体的扩散和矿化成因。

同时,该区岩体变质作用强烈,矿脉灌注受到变质反应的影响,也是铜多金属矿成因的重要原因之一。

从资源量上看,水洞岭铜多金属矿床已有较大的储量,其中铜储量占到了矿床总储量的三分之一。

在资源开发利用方面,矿床内的金属元素相互补充并富集,同时赋存多种金属矿物,共生物流量大,有较高的经济使用价值和开发利用潜力。

总体而言,水洞岭铜多金属矿床地质特征多样,已具备一定的开采条件,同时潜藏着极大的地质资源潜力,有利于进一步深入探查和矿床开发利用。

水洞岭铜多金属矿床是河南省南召县一处重要的矿产资源,该矿床的相关数据如下:1. 矿床地质储量水洞岭铜多金属矿床储量达到了7553825.9吨,其中铜储量达到了28442.35吨,铅储量为21207.163吨,锌储量为26763.63吨,银储量为3167.01吨,金储量为5.556吨。

2. 矿床品位矿床中的铜品位较高,达到了1.6%左右,其中铅品位为2.38%,锌品位为1.05%,银品位为61.27g/t,金品位为0.011g/t左右。

3. 矿体类型和矿化类型水洞岭铜多金属矿床主要矿化类型为石英脉型、突变岩体型、联系脉型等,其中以石英脉型为主要类型。

在矿体形态上则有脉状、瘤状、层状、肢状等多种形式。

内蒙古别鲁乌图铜多金属矿矿床成因探讨及成矿模式作者:***来源:《西部资源》2023年第06期[关键词]别鲁乌图、矿床地质特征、矿床成因、成矿模式别鲁乌图铜多金属矿床发育在苏尼特右旗南部地区,大地构造位置属于包尔汗图—白乃庙陆缘弧,三级构造单元为镶黄旗—正蓝旗二叠纪陆缘弧。

南以白云鄂博—化德断裂为界,北以索伦—西拉木伦河断裂为界的一近东西向展布的条带区域[1]。

近些年来,在该构造带内发育了较多的重要矿产地,如白乃庙铜矿、白乃庙金矿和别鲁乌图铜多金属矿等[2-3]。

在20世纪90年代,已有学者开始对别鲁乌图铜矿床进行过研究,主要围绕该矿床的成矿地质条件和找矿标志研究较多[4-6],个别学者也曾经对矿床的成因类型有所涉及[7-9],但关于别鲁乌图铜矿床的成因机制尚还没有得出一个统一的结论。

迄今为止,对于别鲁乌图铜矿的成因类型,主要有两种主流观点。

一种观点是认为别鲁乌图铜矿床为海相火山岩型块状硫化物矿床。

另一种观点是认为别鲁乌图铜矿床为岩浆期后热液充填交代型脉状矿床。

本次在前人研究的基础上对矿床地质特征、成矿时代进行了总结,特别是对矿物组成、矿石的结构构造和蚀变类型及分布特征进行了系统研究。

同时对矿床成因进行了探讨,并建立了该矿床的成矿模式,将为该区研究海相火山热液型铜多金属矿床提供了重要依据。

1. 成矿地质构造背景区域上出露的地层有中—新元古代白云鄂博群板岩和千枚岩(其为逆冲推覆体);早古生代白乃庙组绿片岩夹少量绢云长英岩以及志留系具有弧后盆地特征的徐尼乌苏组碎屑岩夹少量火山碎屑岩及西别河组碎屑岩;晚古生代出露的一套石炭—二叠系火山—沉积岩,有阿木山组、三面井组等,主要由浅海相碎屑岩和少量火山碎屑岩组成。

早古生代岩浆岩和晚古生代岩浆岩同时发育,以中酸性岩体为主。

区域上断层发育,主要有NNE向和EW向两组断裂,断层具有挤压推覆、多期活动的特点,控制着区内地层分布、岩浆活动和变质作用。

2. 矿区地质特征矿床位于著名的白乃庙铜矿东部,所处大地构造位置属于包尔汉图—白乃庙—翁牛特旗陆缘弧。

云南龙陵杨梅田铜多金属矿床地质特征及成因分析摘要:杨梅田铜多金属矿区地处于福贡—镇康成矿带,矿区内已发现了铜、铅锌大小矿体7条。

本文通过对矿区地层、构造、岩浆岩、矿体特征等方面对该矿区的地质特征进行了较为系统的介绍,对矿床成因进行了分析,初步认为杨梅田铜多金属矿属与多期次热液叠加的碳酸盐岩蚀变型铜多金属矿床。

关键词:铜多金属矿;矿床地质特征;矿床成因;云南龙陵杨梅田杨梅田铜多金属矿区位于龙陵县城90°方向,平距约28千米处,属龙陵县毕寨乡所辖。

在五十年代德宏洲地质队开展过杨梅田铜矿普查,但工作程度低,未系统进行深部找矿和面上找矿,特别是对控矿因素的认识不足。

2003年开展国土资源大调查工作,圈定铜、铅锌矿大小矿体7条,根据前期工作和面上资料分析认为本区成矿地质条件好,有较好找矿前景。

1 矿区地质特征矿区地处冈底斯-念青唐古拉褶皱系,福贡-镇康褶皱带,芒市褶皱束北东段的风吹坡复式背斜南东翼。

怒江大断裂从矿区东侧穿过,龙陵-瑞丽大断裂从矿区北西穿过,形成“入”字形构造格架。

该区地处福贡—镇康成矿带,而该带主要为一古生代沉积拗陷区,地质构造复杂,除见少量基性岩外,岩浆活动、变质作用微弱,而与沉积作用(成岩、构造改造、表生、热液、浅源热液)并叠加构造作用有关的矿床则占主导地位。

1.1 地层矿区地层单一,仅出露寒武系上统保山组一、二、三、四段。

保山组第一段(∈3b1):岩性为板岩夹粉砂岩、页岩及少量泥质条带灰岩。

保山组第二段(∈3b2):岩性上部为泥质条带灰岩,中下部为页岩夹粉砂岩。

保山组第三段(∈3b3):岩性为一套灰黄绿色板岩,夹细粒石英砂岩和灰岩透镜体,近灰岩接触带赋存铜多金属矿。

保山组第四段(∈3b4):岩性主要为一套灰、浅灰色中厚层状细晶灰岩、硅化大理岩,局部夹砂岩、板岩。

上部因断层破坏出露不全。

是本区铜铅锌矿体的主要含矿层位。

1.2 构造矿区内构造总体表现为受怒江断裂控制的呈近南北向展布的复式褶皱,褶皱以区域上双阳见复式向斜为骨架,轴线近南北向,仍受控于怒江壳断裂与田头寨-杨梅坡断裂之间,区内向斜轴线自摆达镇至厂坪街,可见长约3千米以上。

铜多金属矿床矿区地质、矿体地质及控矿因素分析

随着经济的快速发展和科技的不断进步,社会各行业对铜的需求量越来越大,铜矿的矿区地质、矿体地质、控矿因素等都会对铜的产量造成影响,因此,加强铜矿地质分析及控矿因素管理有十分重要的意义。

文章以景德镇朱溪铜多金属矿为例,对该铜多金属矿床的矿区地质、矿体地质、控矿因素进行了分析。

标签:铜多金属矿矿区地质矿体地质控矿因素

0前言

景德镇朱溪铜矿区总体地势呈南北侧地、中间高的状态,该矿区的矿化面积将近有210km2,其中有A、B、C三个远景矿段。

其中A矿区属于矽卡岩型铜矿化,主要产于似斑状黑云母二长花岗岩和花岗闪长岩;B矿区属于热液脉性铜矿化,主要产于破碎蚀变的似斑状黑云母二长花岗岩;C矿区属于热液型金矿化,主要产于花岗闪长岩体破碎带。

下面就该铜多金属矿床的矿区地质、矿体地质、控矿因素进行分析。

1矿区地质分析

1.1地层构造

景德镇朱溪铜多金属矿床的地层比较简单,从新到老依次为上三叠统鄂拉山组(T3e)、奥陶-志留系滩间山群(OST)、有元古界金水口群白沙河岩组(Pt1b)。

该矿床的构造主要是断裂,褶皱构造没有发育,都是单斜地层,地层从北西走向南东,局部地区受到构造的影响,地层倾向南西。

矿区的断裂构造可以分为北西西向断裂组和北东向断裂组两组,其中北西西向断裂组主要分布在破碎带,其宽度为45m-320m,长度均大于11km;北东向断裂组主要分布在构造带,其宽度为45m-370m,长度均大于16km,北东向断裂组切断了北西西向断裂组和岩体,属于成矿后断裂构造。

1.2岩浆岩

在该矿区内,岩浆活动十分强烈,主要表现形式为侵入岩,局部存在少量的火山岩,在似斑状黑云母二长花岗岩中侵入岩分布面积最大,其次是花岗闪长岩。

似斑状黑云母二长花岗岩是主要的含矿岩体,其次是和花岗闪长岩有关的高钾钙碱性系列偏铝质岩石,这种岩石具有重熔型花岗岩的特点。

2矿体地质分析

2.1 A矿区铜矿体

A矿区的矽卡岩带共有1条,主要产于似斑状黑云母二长花岗岩和花岗闪长

岩的接触部位,长度大于3.5km,宽度为12m-103m,呈“S”状分布,矽卡岩带主要由安山岩、大理岩、矽卡岩组成,矽卡岩带的总体产状走向为北西到南东,其倾角为72°-86°。

矽卡岩带共有3条铜矿体,矿化主要为斑铜矿化、黄铜矿化、黄铁矿化、镜铁矿化等,矿体呈透镜状,平均厚度围殴10.8m,长为3140m,平均品位为0.57%。

受到矽卡岩带的影响,矿体会出现膨大缩小、弯曲等现象,该矿体的矿石类型主要为黄铜矿化安三岩型矿石和黄铜矿化、斑铜矿化矽卡岩型矿石,矿石矿物中存在自然铜,矿石结构主要是交代结构、残余结构,矿石构造主要是块状构造和脉状构造。

2.2 B矿区铜矿体

B矿区的矿化蚀变带共有3条,主要产于似斑状黑云母二长花岗岩,蚀变带总体走向为北西—南东,其倾角在62°-81°之间。

B矿区的铜矿体共有10条,其中2号铜矿体是B矿区规模最大的矿体,矿体厚为 1.55m-13.6m,矿体长为213m-1885m,平均品位为0.25%-1.02%。

矿体呈透镜状,产状和蚀变带产状比较相似,以串珠状分布在地表,矿体的总体走向为北西—南东,其倾角在63°-85°之间。

矿体的矿石矿物包括赤铜矿化、黄铜矿化、孔雀石化、赤铁矿化等,黄铜矿是主要的原生矿矿石矿物,氧化矿矿石矿物主要包括蓝铜矿、赤铜矿。

该矿体矿石的主要类型是黄铜矿化石英脉型和黄铜矿化碎裂似斑状二长花岗岩型。

2.3 C矿区铜矿体

C矿区共有2条蚀变破碎带,长度为423m,宽度为21m-175m,其总体产状走向为北西到南东。

蚀变带地表矿化主要为赤铁矿化、网脉状含金褐铁矿化、铅锌矿化,局部地带可以见到铅锌矿,蚀变主要是高岭土化,在蚀变带共有3条金矿体、1条铅矿体。

3控矿因素分析

3.1 A矿区铜矿体

A矿区铜矿体的成矿母岩主要是斑状黑云母二长花岗岩及花岗闪长岩,接触带矽卡岩、大理岩为主要含矿岩,岩体与碳酸盐岩接触带严格的控制矿体的产出,矿体顶板为安山岩、大理岩,矿体底板为似斑状黑云母二长花岗岩体,富矿体的产出严格的受膨大收缩转换部位以及接触界面起伏状况的控制。

A矿区铜矿体蚀变主要是硅化和石榴子石、绿泥石、绿帘石矽卡岩化。

3.2 B矿区铜矿体

B矿区铜矿体的含矿主岩是印支期似斑状黑云母二长花岗岩,富矿体的产出呈脉状,严格的受北西西向线性断裂构造严重的控制。

同时B矿区铜矿体蚀变主要为高岭石化、硅化、钾化,蚀变分带表现为典型的高温岩浆热液蚀变。

3.3 C矿区铜矿体

C矿区铜矿体的主要成矿岩体是花岗闪长岩体,大理岩、碎裂花岗闪长岩为主要含矿岩石,滩间山群碳酸盐岩为有利围岩,C矿区铜矿体主要产于滩间山群碳酸盐岩地层和花岗闪长岩接触地带的蚀变破碎带中。

C矿区的矿体在浅部以赤铁矿化矿和网脉状含金褐铁矿为主,在深部以网脉状含金黄铁矿化为主,同时还存在铅锌矿化现象,但铅锌矿化连续性比较差,出现在局部地区。

4总结

随着社会经济的快速发展,人们的生活水平越来越高,对铜资源的消耗量也越来越大,铜多金属矿床是开采铜的主要场所,对铜多金属矿床的矿区地质、矿体地质、控矿因素进行分析,不仅能提高铜资源的开采效率,还能保证铜资源的开采安全,因此,在实际工作中,工作人员要严格的按照相关规定,认真的分析铜多金属矿床的矿区地质、矿体地质、控矿因素,为铜矿开采安全提供保障,从而为社会生产提供丰富的铜资源,进而促进社会经济的持续发展。