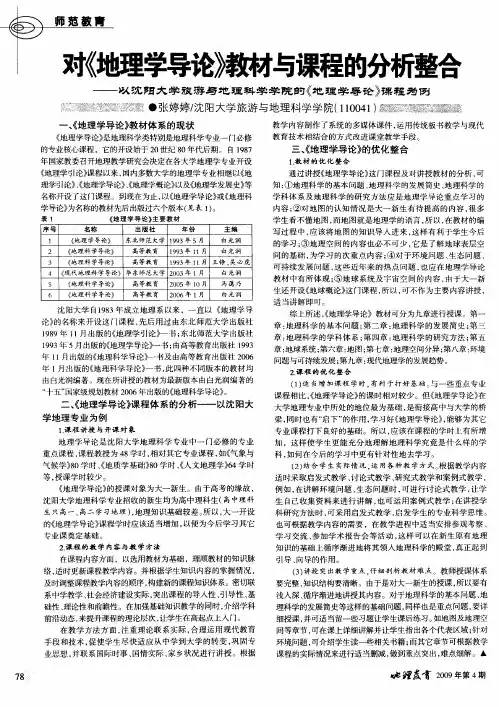

地理科学导论白光润版复习》

- 格式:docx

- 大小:18.65 KB

- 文档页数:11

地理科学导论白光润课后习题答案。

地理科学导论白光润课后习题答案:

1.地理科学是一门研究地球上的物质和社会环境的科学,它涉及地球

上的物质环境、社会环境和人类活动的研究。

2.地理科学的研究内容包括地球的形状、大小、结构、地质构造、地貌、气候、生物、人口、社会经济等。

3.地理科学的研究方法包括实地考察、实验、调查、分析、模拟、比

较等。

4.地理科学的应用领域包括自然资源管理、环境保护、城市规划、农

业科学、交通运输、旅游业、国土管理等。

5.地理科学的发展历史可以追溯到古希腊时期,当时的地理学家们就

开始研究地球的形状、大小、结构、地质构造、地貌、气候、生物、

人口、社会经济等。

6.地理科学的发展受到了科学技术的推动,特别是在近代,科学技术

的发展促进了地理科学的发展,使地理科学的研究取得了较大的进展。

7.地理科学的发展也受到了社会经济发展的推动,特别是在近代,社

会经济的发展促进了地理科学的发展,使地理科学的研究取得了较大

的进展。

8.地理科学的发展也受到了政治、文化、经济、社会等多种因素的影

响,这些因素的变化也会影响地理科学的发展。

9.地理科学的发展也受到了国际社会的影响,国际社会的发展也会影响地理科学的发展。

10.地理科学的发展也受到了科学技术的推动,特别是在近代,科学技术的发展促进了地理科学的发展,使地理科学的研究取得了较大的进展。

第一章地理科学得研究对象地理科学得研究对象——地球表层陆地空间系统,研究核心——人地关系地域系统。

近代地理学开山大师亚历山大·冯·洪堡,以自然地理见长卡尔·李特尔,以人文地理见长地球表层:地球表层就是地球得诸多圈层——大气圈、岩石圈、水圈、土壤圈、生物圈与智能圈——之间通过能量流与物质流及信息流而相互渗透与相互作用所形成得、逐级划分成若干地域得、以人类发展为中心得、开放得复杂巨系统。

地球表层得基本特征①整体性②分异性③时间性④人地性⑤变动性地球陆地表层空间系统∈地球陆地表层系统∈地球表层系统∈地球系统学术领地得适度扩张①向“地球陆地表层系统”得内涵扩张②向“地球海洋表层系统”得深入扩张③向“地球表层系统”得整体扩张④向“地球系统” 得深入扩张⑤向经济学、社会学、教育学与伦理学等诸多学科得学科扩张地理空间得基本类型: ①土地空间,自然得、生态得与资源得空间②基地空间,作为地表物质存在基地而言得,城市工业用地与居住用地等物质存在得基础得空间③距离空间,区位论与中心地论等研究中普遍使用得位置得空间④形态空间,作为社会文化地理学关注得人类活动在地表上所留下得痕迹得空间⑤还包括感应空间或心理空间地球表层陆地空间系统地球表层陆地空间系统得空间结构:空间系统就是指系统各要素在空间上排列组合形成得稳定结构。

地球表层陆地空间系统得要素结构:指其地理要素之间通过能量流、物质流与信息流而相互联系、相互作用形成得具有复杂因果反馈关系得空间结构地球表层陆地空间系统得要素结构①自然地理要素结构②人文地理要素结构③综合地理要素结构地球表层陆地空间系统得时间结构:时间结构就是指地球表层陆地空间系统及作为其一部分得“区域”或“地域”按着时间得进程所呈现出来得有规律有秩序得流动性、变动性结构。

第二章地理科学得研究核心“人地关系地域系统”中得“地域系统”1、要素关系角度得概念“人地关系地域系统”中得“地域系统”:指在某一个地域内得各种地理要素(自然地理要素、经济地理要素与人文地理要素)之间通过能量流、物质流与信息流等各种因果反馈关系而形成与维持得系统。

地理科学导论第一章地理学概述(ɡài shù)第一节地理学及其研究(yánjiū)对象●一、什么(shén me)是地理学物理学,是研究物体的理;化学,是研究物质的"理";地理学,是研究 "地"的"理";"地"是人类(rénlèi)赖以生存的地球的表层空间。

更具体的说,地理学就是研究地球表层中发生的空间尺度的现象、过程、机理和规律等的的学科。

人地关系就成为研究(yánjiū)地理学的核心。

●二、地球表层系统与地理环境(一)地球表层系统的组成:地球表层的圈层组成主要有五部分的内容:1.岩石圈:岩石圈是地球表层的固体岩石部分,包括地壳的全部和地幔的一部分。

岩石圈的表层还可分为土壤圈和沉积岩石圈。

2.水圈水圈即指地球表层中的各种水体,包括海洋、河流、湖泊、沼泽、冰川以及岩石、土壤孔隙中的地下水,最大厚度约20公里左右。

地球上的总水量为138,600km3,海洋水占96.5%,面积占71%,陆地淡水占3.5%(其中冰川占1.74%,地下水占1.7%),地表淡水仅占0.6%。

地球上的水通过蒸发-输送-降水-径流的形式进行周而复始地循环,有其大循环与小循环。

3.大气圈大气圈即指地球的气体部分。

从上到下主要分为:电离层——中间过渡层——平流层——对流层。

对流层的厚度约为8—18km,平流层厚度为从对流层顶到50km,中间层为从平流层顶到85km,逸散层为从85km往外的空间范围。

电离层又可分为三层,最外的层次称为逸散层,次外层称为暖层. 大气中氮、氧成分占99%(N2占78%,O2占21%),此外还有少量的Ar、CO2、O3、H2O以及微粒物质。

对流层中集中了大气成分的3/4,其中99.9%的大气集中于大气层50km高度以下。

4.生物圈生物圈即地球上的所有生物(动物、植物、微生物)及其生存环境的总和。

华师城环院考研资料大全(系列四)《地理科学导论》大纲、教案和试卷1、白光润《地理科学导论》课程大纲 (1)2、白光润《地理科学导论》教案 (5)3、《地理科学导论》试题及参考答案 .................... 错误!未定义书签。

1、白光润《地理科学导论》课程大纲课程名称:地理科学导论Geography学分:2 总学时:54实验(观察与实习)学时:8开课专业:地理科学一、课程性质、目的和培养目标课程性质:专业基础课,学位课教学目的:使学生初步了解地理科学的性质、方法论、科学和实践意义、基本理论、学习方法,为地理专业的后续学习打下基础,指导后续专业学习。

培养目标:掌握地理科学科学方法论,培养从环境和空间二个视角观察人地关系的地理思维能力,树立辩证唯物主义的环境观和发展观。

二、预修课程本课程为大学一年级入门课、基础课和向导课,在大学期间不需要预修课程。

三、课程内容和建议学时分配第一章地球系统8学时第一节宇宙中的地球2学时认识宇宙,宇宙大爆炸,宇宙的构成,地球在宇宙中的位置第二节宇宙因素的地理效应1学时太阳活动,潮汐,其他宇宙活动的地理效应第三节地球的整体性质2学时地球的形状、大小、构造、理化性质、运动、地理坐标第四节地球系统过程2学时地球演化与特征实习1 宇宙星空观察2学时第二章地球表层5学时第一节地球表层构造1学时第二节地球表层的能量转换与物质循环1学时第三节人类活动的地理效应2学时人类活动对岩石圈、水圈、大气圈、生物圈和全球变化的影响专题讨论1:人类与地理环境1学时第三章地理空间16学时第一节环境空间3学时纬度地带性、海陆梯度地带性、垂直带性、非地带性第二节区位空间3学时产业区位论、中心地理论、空间相互作用、空间扩散、行为空间第三节区域空间2学时区域发展、区域演化、城市空间结构第四节地缘空间1学时专题讨论2:知识经济时代的区位空间1学时实习2 城市空间结构与郊区土地利用观察6学时第四章地理生态11学时第一节人地关系理论2学时文明与环境关系论,进化与环境关系论,发展与环境关系论第二节可持续发展理论1学时第三节景观生态1学时第四节文化生态3学时文化起源、文化扩散与环境、地域文化、文化整合、文化圈实习3 江南水乡文化观察4学时第五章现代地理科学13学时第一节现代地理科学的产生与发展2学时古代地理学、近代地理学简史、现代地理学的理论革命、行为革命、生态思潮、地理科学思潮、信息革命第二节地理学思想流派2学时区域学派、景观学派、环境生态学派、空间学派第三节现代地理科学的科学性质与科学体系1学时第四节现代地理科学方法3学时地理科学方法论现代地理科学的研究方法专题讨论3:三S技术与现代地理科学发展1学时第五节地理科学的社会意义与文化意义地理科学对科学发展的贡献、社会经济意义、文化意义2学时第六节现代地理科学发展展望1学时复习总结1学时四、实验内容和建议学时分配实习1 宇宙星空观察2学时实习2 城市空间结构与郊区土地利用观察6学时实习3 江南水乡文化观察4学时五、教材与参考书目教材:白光润著:《地理科学导论》,高等教育出版社,2006参考书:1白光润著,《地理学引论》,东北师大出版社,1989;2白光润著,《地理学导论》,东北师大出版社,1993;3白光润著,《地理学导论》,高等教育出版社,1993;4約翰思顿著,唐晓峰译《地理学与地理学家》,商务印书馆,1999;5王铮等著,《地理科学导论》,高等教育出版社,1990;6《重新发现地理学》,学苑出版社,2002;7潘玉君,《地理学基础》,科学出版社,2001;8钱学森,《论地理科学》,江苏教育出版社,1996;9西川治等,《全球时代の地理思想》,古今书院,1990;10李小建等,《经济地理学》,高等教育出版社,2001;11王恩涌等,《人文地理学》,高等教育出版社,2001;12王建等,《自然地理学》,高等教育出版社,2001;13胡序威,《自然地理学》,科学出版社,2000;14胡兆亮,《地理环境概述》,科学出版社,1998;六、课外学习要求1、以节为单位课后上网查阅相关网上资料和最新研究进展。

一、名词解释1.地球系统:由固体地圈,大气圈,水圈和生物圈组成了一个开放的复杂巨系统,称为地球系统。

2.太阳常数:在日地平均距离处的地球大气顶界,垂直于太阳光线1cm2面积上,每分钟接受的太阳能量。

3.潮汐变形:月球和太阳对地球的引力使地球发生周期性变形现象称为潮汐变形。

4.自然环境:人类在地球上赖以生存和发展的必要的物质基础,是人类周围各种自然因素的总和。

5. 土壤:指位于陆地表层和浅水域底部、由有机物质和无机物质组成的、具有一定肥力而能够生长植物的疏松层,其厚度一般为1-2m以内。

6.磁偏角:磁子午线与地理子午线之间的夹角。

7.震级:地震所释放能量大小的等级划分8.矿物: 在地质作用下形成的具有固定化学成分和物理性质晶质物体,少数非晶质或胶体9. 河流:在重力作用下集中于地表凹槽内的经常性或周期性的天然水道10. 地貌营力:规模不同、形态各异的地貌是在不同的地球内、外营力下形成的,这些营力也可称为地貌营力。

11.地质灾害:由于岩石圈的变形、变位、岩浆及水的活动、地球磁场和重力场等地质营力的因素,引起自然环境恶化,造成人类生命财产损毁或人类赖以生存和发展的资源、环境遭受严重破坏的现象或过程。

12. 生态系统:是在一定地区内,生物和它们的非生物环境(物理环境)之间进行着连续的能量和物质交换所形成的一个生态学功能单位。

13. 岩石:是由一种或一种以上的矿物或岩屑组成的有规律的集合体,是地质作用的产物。

14. 逆温:夜间,太阳辐射消失,出现近地气层降温快于上层,近地气层内下层温度低于上层温度的现象。

15. 地质作用:自然界引起地壳或岩石圈的物质组成、结构、构造及地表形态等不断发生变化的各种作用。

16.生物群落:在一定地段的自然环境条件下,由彼此在发展中有密切联系的动物、植物和微生物有规律地组合成的生物群体。

17. 种群:占据着一定环境空间的同一种生物的个体集群。

18. 生境:生物或其群体具体居住地段的所有生态因素的总体。

地理科学导论白光润版复习公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-1、基本概念地球表层:是一个特殊的物质体系,一般认为他的空间单位,上至对流层顶下至沉积岩底部,是气液固态三相界面体系,是人类活动的直接环境,是内外力相互作用的场所,是有机与无机相互转化的场所生物圈:是地球上所有生物及其生存环境的总和。

智慧圈:是指人类及人类的生存环境的总和。

岩石圈:是地球外围的固体部分,由地壳和上地幔顶部坚硬的岩石组成;上层是沉积岩层,中层是硅铝层,下层是硅镁层。

大气圈:是在地球引力的作用下,包围地球的巨厚气态物质,主要成分是氮和氧。

平流层升高一百米气温下降低位17-18 高位8--9地质大循环:是地壳运动引起的海陆间物质循环变化过程和大洋底部物质与地幔物质间的循环变化过程。

它超出了地球表层的范围,是宏观的物质循环。

水循环:地球上的水,在太阳能的作用下,不断从水面、陆面蒸发,或通过植物叶面蒸腾,化成水汽升到高空,被气流带到其他地方,在适当条件下,凝结、降落到地表,经汇集和下渗形成径流,注入海洋或湖泊,水的这种蒸发、输送、凝结、降落、径流的往复过程叫水循环。

生物循环:主要通过两个作用来实现,其一是合成运用,即有机体通过生命活动从地理环境中吸收化学元素,合成生物体内复杂的有机化合物;其二是分解作用,即指环境中的微生物分解动植物死亡后留下的残体,形成二氧化碳、水和简单的无机物,返回到环境中去。

大气循环:由于地球的球形表面,造成太阳辐射对地表的增温差异,辐射强的地方增温快,形成上升气流,构成低压区,地表附近的空气向这里运动,以补充这里上升的空气;在高空,上升的空气向外移动,至较冷的地方下沉,形成高压区,从而构成了大气循环。

地理环境:地理环境是指一定社会所处的地理位置以及与此相联系的各种自然条件的总和,包括气候、土地、河流、湖泊、山脉、矿藏以及动植物资源等。

2、地球表层系统的空间范围和能量来源空间范围:上至对流层顶下至沉积岩底部。

第三章地球的外部圈层@*地球外部圈层的含义地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈。

大气圈是因地球引力而聚集在地表周围的气体圈层,是地球最外部的一个圈层。

水圈是指由地球表层水体所构成的连续圈层。

生物圈(biosphere)是指地球表层由生物及其生命活动的地带所构成的连续圈层,是地球上所有生物及其生存环境的总称。

@*大气的物质组成及组分的分类大气的物质成份以氮和氧为主,它们以分子、原子或离子的状态出现;主要成份:氮、氧、二氧化碳、水,微量惰性气体。

(1)恒定组分:约90km以下低层大气中基本保持不变的成份。

主要由氮、氧、氮组成,占大气总体积的99.96%,还有氛、氨、氮等少量稀有气体。

(2)可变组份:二氧化碳、臭氧和水蒸气。

通常情况,C02为0. 02%~0. 04%, 03约0.01X10—6, 水蒸气低于4%,这三种成份因季节、气象和人类活动的影响而变化C02含量猛增是人类活动造成的。

(3)不定组份:大气屮可有可无的成份。

如尘埃、硫化氢、硫氧化物,氮氧化物、煤烟、金属粉尘,氟氯炷(CFCs)等。

一般为有害于人体健康的污染物,氟氯烧(CFCs)则使03层遭到破坏。

不定组份来源于火山爆发,森林炎灾,海啸,地震等自然灾害; 也来源于人类生活和生产活动。

@*水的类型&地下水的基本类型&冰川的形成与冰川的类型自然界的水以液态、固态和气态形式存在于海洋、大陆表层,大气圈和生物圈Z屮。

1、海洋水。

2、陆地水(Continental water)包括地面流水、地下水、湖泊与沼泽及冰川。

(1)地面流水沿地表流动的水,水源主要有大气降水、冰雪融水、地下水和湖泊。

根据水源补给特点可分为常年性流水(河流)和暂时性流水(片流、洪流)河流是指在重力作用下,集中于地表凹槽的经常性或周期性的天然水道。

河流有稳定的补给水源,一般以地下水、冰雪融水为主。

/*在一定集水区域内,由大大小小的若干条河流所组成的水流系统称为水系,其中包括干流和支流;每条河流和每个水系都从一定陆地面积上获得补给,这陆地面积便是河流和水系的流域。

四川师范大学地理与资源科学学院《地理科学导论》复习题——2019年绪论 + 第4章:1.《地理科学导论》是一门什么样的课程(其定义、研究对象、学科性质)?定义:现代自然科学分支,“地理科学”概念1986年钱学森提出的。

他理解地理学应当是与自然科学、社会科学、数学科学等并列的大科学体系,故称“地理科学”。

研究对象:人地关系与地域系统,地球表层学科性质:理学2.说说你对理解地球表层的理解?上界为对流层顶部,下界为岩石圈沉积岩岩底(30~35km),是由岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用的统一整体。

3.地理科学发展史上有那两个辉煌时期?①地理大发现之后的大拓荒时期②20世纪60年代后的生态化、信息化、全球化的地理科学时代4.为何说二十一世纪前半期是第二辉煌的全面发展?5与物理、化学和生物学相比,现代地理学衍生理论的视角有何不同?现代地理科学是大科学,属于综合科学,无论横向上还是纵向上都涵盖了众多门类科学第1章1.可观测的宇宙:可观测的宇宙年龄大约为138.2亿年。

2.宇宙年:恒星绕银河系中心运动,速度为250km/s,转一周要2.5亿年,称为一个宇宙3.光年:光在宇宙真空中直线传播一年的距离4.天文单位:是天文学中计量天体之间距离的一种单位5.太阳黑子:太阳表面的强磁场区6.太阳风:日冕层中脱离太阳引力向外高速流动的高速度热电离气体粒子流7.纬度:地球上的某点铅垂线与赤道平面的夹角8.本初子午线:通过英国伦敦近郊格林尼治天文台所在的经线9.原子克拉克值:原子数百分比表示地壳中元素平均含量的概念地球表层:上界为对流层顶部,下界为岩石圈沉积岩岩底(30~35km),是由岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用、相互影响、相互渗透形成的统一整体。

10.学习地理为什么要了解地球和宇宙?地理是地球的知识,而地球是宇宙的组成部分。

地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境相互关系的科学。

宇宙环境是地理环境的重要组成部分, 而且地球上发生的许多地理现象都与地球所处的宇宙环境有关。

《地理科学导论》复习题第一章地理科学的基本问题1.解释概念:地理:地球表面或某一地区各种事物和现象之间的内在联系。

地理学(高校教指委定义):地理学是研究地球表层人地系统的结构、功能、动态、地域分异规律及优化调控的科学.地球表层:地球表层是指接近地球海陆表面附近,由岩石圈、水圈、大气圈、生物圈和智慧圈等相互作用、相互渗透形成的统一整体.地理位置:地球表面上某一事物与外在的其他事物的空间关系。

地理环境:环境是指以人为中心的一切客观事物的总和。

地理系统: 地理系统是自然—经济—社会复合系统,是各种地理要素相互作用、相互影响,人类及其生存环境有机结合的动态系统。

人地关系地域系统:人地关系地域系统——是以地球表层一定地域为基础的人地关系系统,也就是人与地在特定的地域中相互联系、相互作用而形成的一种动态构2.简述地理位置、地理环境的分类体系及特征。

(1)地理位置,a)分类:天文地理位置自然地理位置经济地理位置政治地理位置b) 特征:地理位置的唯一性地理位置的层次性地理位置的历史性地理位置的价值性(2)地理环境, a)分类:⑴自然环境自然环境是由岩石、土壤、水、气候、生物等自然要素构成的环境。

分为天然环境和人为自然环境。

天然环境,是指那些未受人类影响和只受轻微影响、原有自然面貌未发生明显变化的地方,如极地、高山、荒漠、冻原、原始森林等。

人为环境,是指受人类直接影响,自然面貌发生根本变化的环境,如人工草场、人工林地、农田、绿地、人工湖、运河等等。

⑵人文环境人文环境,是指在自然环境的基础上由人类社会构成和创建的环境,又分为经济环境和社会文化环境。

经济环境,是经济活动的环境,包括自然资源、自然条件、劳动力状况、技术条件、交通运输条件等等。

社会文化环境,是社会活动、文化活动的环境,诸如政治、社会、文化、语言等社会文化现象的环境。

B)特征:⑴组成特征:整体性或系统性⑵分布特征:地域性或地域差异性⑶发展特征:历史性(不可逆性)、阶段性(周期性、层次性)3.全球地理系统边界包围的实体应满足5个条件。

1、基本概念地球表层:是一个特殊的物质体系,一般认为他的空间单位,上至对流层顶下至沉积岩底部,是气液固态三相界面体系,是人类活动的直接环境,是内外力相互作用的场所,是有机与无机相互转化的场所生物圈:是地球上所有生物及其生存环境的总和。

智慧圈:是指人类及人类的生存环境的总和。

岩石圈:是地球外围的固体部分,由地壳和上地幔顶部坚硬的岩石组成;上层是沉积岩层,中层是硅铝层,下层是硅镁层。

大气圈:是在地球引力的作用下,包围地球的巨厚气态物质,主要成分是氮和氧。

平流层升高一百米气温下降0.6 低位17-18 高位8--9地质大循环:是地壳运动引起的海陆间物质循环变化过程和大洋底部物质与地幔物质间的循环变化过程。

它超出了地球表层的范围,是宏观的物质循环。

水循环:地球上的水,在太阳能的作用下,不断从水面、陆面蒸发,或通过植物叶面蒸腾,化成水汽升到高空,被气流带到其他地方,在适当条件下,凝结、降落到地表,经汇集和下渗形成径流,注入海洋或湖泊,水的这种蒸发、输送、凝结、降落、径流的往复过程叫水循环。

生物循环:主要通过两个作用来实现,其一是合成运用,即有机体通过生命活动从地理环境中吸收化学元素,合成生物体内复杂的有机化合物;其二是分解作用,即指环境中的微生物分解动植物死亡后留下的残体,形成二氧化碳、水和简单的无机物,返回到环境中去。

大气循环:由于地球的球形表面,造成太阳辐射对地表的增温差异,辐射强的地方增温快,形成上升气流,构成低压区,地表附近的空气向这里运动,以补充这里上升的空气;在高空,上升的空气向外移动,至较冷的地方下沉,形成高压区,从而构成了大气循环。

地理环境:地理环境是指一定社会所处的地理位置以及与此相联系的各种自然条件的总和,包括气候、土地、河流、湖泊、山脉、矿藏以及动植物资源等。

2、地球表层系统的空间范围和能量来源空间范围:上至对流层顶下至沉积岩底部。

能量来源:一是来自地球内部的热能是地球内部物质的放射性元素衰变产生的。

二是天体的引力能,包括地球引力和其他天体的引力。

三是太阳辐射能。

3、地球表层系统的基本特征1、基本概念地域分异:由地球的行星性质和地球表面性质所决定的地球表层环境及其组成要素在空间分布上的变化规律。

纬向地带性:地球表面环境要素和地理景观沿纬度方向有规律地递变的特征。

海陆梯度地带性:由于海陆相互作用引起地理环境从沿海向内陆有规律变化的特征。

垂直地带性:无论陆地和海洋在垂直海拔高度上地理环境发生有规律的变化。

非地带性:造成地球表层环境差异的不仅限于地带性因素,除此而外还有其他因素,这些地带性因素以外的因素统称非地带性。

2、地球表层系统中的地理过程有哪些3、地理学的基本规律包括哪些内容地理学有三个基本规律:一,地域分异规律,包括纬度地带性、经度地带性、垂直地带性和非地带性;二,地域综合规律,包括距离衰减规律和区域系统规律;三,地域发展规律,包括地理环境周期性发展和人地关系发展阶段性.4、三维地带性有哪些表现纬度地带性:气候的纬度地带性、自然生态系统的纬度地带性(陆地生态系统、海洋自然生态系统)、人类生物学特性的纬度地带性(人种人体地理适应类型)海陆梯度地带性:气候的海陆梯度地带性、自然生态系统的海陆梯度地带性、人类生物学特性的海陆梯度地带性。

垂直地带性:如上5、你怎样理解地域分异规律地域分异规律定义+地域分异规律影响因素:地理纬度、海陆分布、海拔高度、地表的物质组成和地壳运动。

1、概念:地理位置:地理位置是用来界定地理事物间的各种时间空间位置的地理专业术语。

地理位置是之地表上某一事物与其他事物的空间关系。

它一般根据需要可以从不同方面进行描述。

我们按照地理位置的相对性(与绝对性与否进行定位。

一般分为相对地理位置和绝对地理位置。

这是地理位置的自然位置。

另外,人们更多地是从人类社会的种咱需要,划分为政治地理位置,人文地理位置,军事地理位置等功能性地理位置。

区位因子:是一个地点上对工业生产起积极作用和吸引作用的那些因素。

韦伯的区位因子体系①一般区位因子和特殊区位因子(发生作用不同)②区域性因子、集散因子、分散因子(空间性质不同)③自然技术因子和社会文化因子(种类和特殊性)2、区位理论根据其产生和发展的先后,可分为哪些,各有哪些特点①杜能的农业区位论:随着与市场距离的变化,农业生产也相继变化,农业区位布局将形成以城市为中心,由内向外呈同心圆状分布的六个农业地带第一圈为自由农业带,蔬菜水果奶;第二圈林业带;第三圈轮作式农业;第四圈谷草式农业;第五圈三圃式农业(黑麦、大麦、休闲三区轮作);第六圈粗放牧业圈②韦伯工业区位论:提出区位因子和原料指数,并认为具有决定性的一般区位因子是运费,劳动费,集聚。

③廖什市场区位论:廖什最大利润区位论的市场是蜂窝状的正六边形“面”状市场。

在垄断竞争情况下,首先着眼于确定均衡价格和销售量,即平均生产费用曲线和需求曲线的交点,再通过此来确定市场地域均衡时的面积和形状。

④克里斯泰勒中心地理论:市场原则、交通原则、行政原则导致城市等级体系形成。

3、以城市为中心形成的杜能圈是怎样的分布以城市为中心,由内向外呈同心圆状分布的六个农业地带第一圈为自由农业带,蔬菜水果奶;第二圈林业带;第三圈轮作式农业;第四圈谷草式农业;第五圈三圃式农业(黑麦、大麦、休闲三区轮作);第六圈粗放牧业圈4、杜能农业区位论评价(一)农业经济地理学上的意义1即使在同样的自然条件下也能够出现农业的空间分异;2不存在对于所有地域而言的的绝对优越的农业生产方式;3在距市场越近的地方,布局单位面积收益越高的农业生产方式越合理,因为由之形成的农业生产方式布局总体上受益最大。

(二)经济学上的意义1杜能在研究过程中采用了科学抽象法,并且首次将数学方法引入经济研究;2关于合理性生产布局的设定,对韦伯以及克里斯泰勒等后来的区位理论产生了很大影响和启发;3杜能第一次从理论上系统的阐明了空间摩擦对人类经济活动的影响,其原理不仅可用来说明农业土地的利用方式,对于解释其他土地的利用问题同样有效,可以说是土地利用的普遍性理论基础。

5、韦伯的区位论基本原则是什么最小费用原则,即费用最小点就是最佳区位点6、按区位论形成了哪些工业布局的类型原料指向型,市场指向型,动力指向型,廉价劳动力指向型,技术指向型。

7、你认识到的工业或企业布局有哪些区位特征?8、工业区位论的评价韦伯的工业区位论是经济区位论的重要基石之一,在现实中有较普遍的实用价值,对现实工业布局仍然有非常重要的指导意义。

但是存在一些不足或缺陷,比如没有考虑到社会文化、消费、政府政策的因素对区位选择的影响。

1、怎样理解区域语汇上的区域是泛指的,即一定的空间范围,大到宇宙的某个星空,小到室内的一个角。

地理学上的区域:广义的区域是地球表层的一部分;狭义的区域指人类社会经济的空间形式。

地理科学上的区域是通常我们所说的区域空间、区域发展等术语中的区域,指以上所言的狭义的区域。

2、经济增长与发展的区别和联系区别:经济增长指有更多的产出,就是生产更多的产品,具体体现在国民生产总值的总量和人均量的上升。

发展比增长赋有更丰富的内涵,它不仅指更多的产出,还指和以前相比产出的种类有所不同,产品生产和分配优化,所依赖的技术和体制发生进步或变革,环境得到改善。

联系:经济增长的同时,社会必须进步,必须伴随经济增长社会政治体制也同时发生进步或变革。

3、经济发展的不平衡理论有哪些?佩鲁的增长极理论、赫希曼的区域经济增长空间传递理论、费里德曼的核心-边缘理论、克鲁格曼的新经济地理论、梯度推移理论、陆大道的点轴发展理论4、增长极对区域经济发展会带来哪些影响?①支配效应:增长极经济单元处于支配地位,其他经济单元处于被支配地位②数乘效应:一个部门的发展通过投入产出关联,使其他部门产生连锁的系列的促发效应。

③极化扩散效应:首先使地区经济极化形成聚集经济,然后扩散带动周边经济发展。

总之,增长极可以形成规模经济,充分利用外部环境,强化市场竞争,促进创新活动,带动区域经理发展。

5、产业结构演化的规律是什么(1)在三次产业结构之间,第一产业存在不断减少的趋势,第二产业先是迅速增加,然后趋于稳定,第三产业则呈不断上升的趋势。

(2)在第二产业中重工业比重不断上升,轻工业比重不断下降,最后逐步趋于稳定。

(3)在第二产业内的各工业部门之间,加工工业与基础工业(采掘业和原材料工业)相比,比重趋于增大,呈现出高加工度化趋势。

(4)在20世纪70年代前后,西方发达国家产业结构的变化出现了新的趋势。

这就是:在整个产业的各种行业中,传统行业逐渐被新兴行业所取代,新兴行业不断从传统行业中脱颖而出,逐渐成为主导性行业;在制造业内部中,产业结构逐步表现出技术密集型趋势,技术或者说高科技密集产业不断涌现;整个产业非农业、非工业倾向日益明显化,第三产业的地位越来越突出。

6、区域发展大体可以分为几个阶段原始采集时代区域→农耕社会区域→工业化预备阶段区域→工业化起飞阶段区域→工业化大发展阶段区域→后工业化区域7、怎样理解区域经济发展不平衡现象?①区域经济一定程度的发展差距是社会经济发展的动力源泉.②区域经济发展的差距是区际竞争与合作的基础.③区域经济发展的差距给落后地区造成一种压力. 措施:(1)在经济全球化时代背景之下,各地区经济都应融于世界经济体系之中.(2)遵循区域经济发展不平衡规律,继续允许和鼓励有优势的地区发展得更快,更好,以此引领全国经济发展.(3)积极采取有效措施,努力缓解区域经济差距扩大的趋势1 人地关系理论包括哪些理论,主要代表人物和观点地理环境决定论,孟德斯鸠:气候寒暖造成人的感受性差异可能论,维达尔-白兰士:世界无必然,到处存在或然,人类是机遇的主人拉采尔的国家有机体、生存空间思想:每个国家都是人类的一部分,地球的一部分,属于土地的有机体共生理论:R.J.本奈特和R.J.乔利:由于长时间、大范围的环境干涉策略的无能,促使人们通过共生来控制人类——环境系统2 地理环境对人类活动有哪些影响资源状况影响产业布局,地表形态影响生产生活,3 人类活动对地理环境有哪些影响①对岩石圈的影响(地表形态)②对大气圈的影响(污染、全球变暖、臭氧层)③对水圈的影响(水的时空分布、水系、污染)④对生物圈的影响(植被破坏、生物多样性)4、我们应该怎样理解人地关系人类与自然应该和谐相处,才能实现人与自然的长久发展。

1、概念可持续发展:指既满足当代人的需求,又不对后带人满足其需求的能力构成危害的发展,是科学发展观的基本要求之一。

环境承载力:环境承载力是可持续发展的内涵之一,也是生态学的规律之一。

一般地说,环境承载力是指环境能持续供养的人口数量(一种资源)。

2、在环境与发展的关系认识上形成了哪些理论停止和减缓增长理论:零增长理论、增长价值怀疑论、理想稳态经济、非工业化经济、小型经济论持续增长经济理论:凯恩斯持续增长理论、大过渡经济理论新发展理论3、可持续发展的基本原则①公平原则②持续性原则③需求原则④和谐原则⑤高效率原则⑥质量升级原则4、现代地理学在可持续发展的研究方面做了哪些工作1、地理学的研究对象地球表层(固体地球与大气、水体、生物、人类之间的界面层,物质能量交换最活跃)这一特殊的物质体系。