初二语文(统编版)-单元总结课-1教案

- 格式:docx

- 大小:14.53 KB

- 文档页数:2

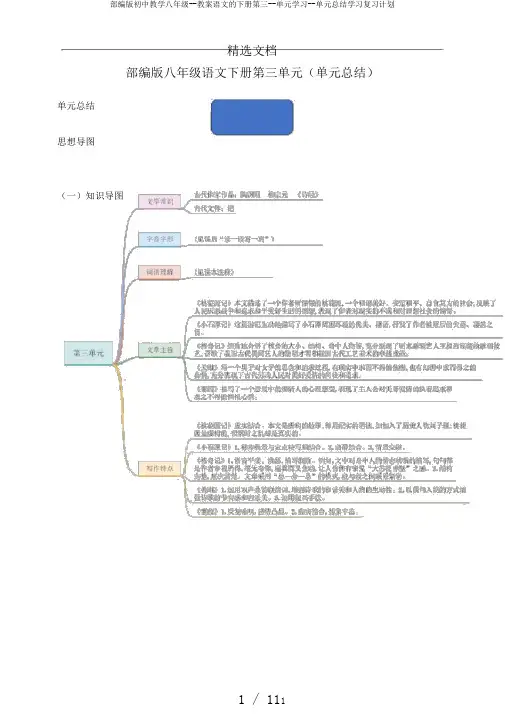

精选文档部编版八年级语文下册第三单元(单元总结)单元总结思想导图(一)知识导图(二)能力导图.精选文档知能重点(一)知识重点【文学知识】陶渊明,字元亮,别名潜,东晋有名诗人。

本文选自《陶渊明集》。

柳宗元,字子厚,河东人,唐朝文学家,“唐宋八大家”之一。

《核舟记》选自清朝张潮编写的《虞初新志》。

作者魏学洢,字子敬,明末嘉好人。

《诗经》是我国最早的诗歌总集,先秦时叫作《诗》或《诗三百》,采集了从西周初年到春秋中叶的诗歌,共305篇。

按所配乐曲的性质分为风、雅、颂。

“风”是各地的民歌民谣;“雅”基本上是贵族的作品;“颂”是宫廷用于祭祀的乐歌。

【通假字】便要还家。

要:同“邀”,邀请。

诎右臂支船。

诎:同“屈”,曲折。

左手倚一衡木。

衡:同“横”。

【古今异义】不论魏晋。

古义:不要说,更不用说。

今义:表示在任何条件下结果都不会改变。

率老婆邑人来此绝境。

古义:老婆子女。

今义:男子的配偶。

率老婆邑人来此绝境。

古义:与人间隔断的地方。

今义:没有出路的境地。

芳草鲜美。

古义:新鲜美好。

今义:食品滋味好。

阡陌交通。

古义:交织相通。

今义:运输事业。

1.不足为外人道也。

古义:不值得,不用。

今义:不够。

.精选文档乃记之而去。

古义:走开。

今义:从所在的地方到其他地方,跟“来”相对。

崔氏二小生。

古义:年青人。

今义:戏曲中生角的一种,饰演青年男子。

其两膝对比者。

古义:凑近。

今义:比较。

高可二黍许。

古义:大概。

今义:能够。

盖简桃核修狭者为之。

古义:精选。

今义:简单。

【一词多义】寻寻向所志。

(寻:动词,找寻)寻病终。

(寻:副词,随即,不久)舍便舍船。

(舍:读shě,动词,舍弃,抛开)屋舍俨然。

(舍:读shè,名词,房子)志到处志之。

(志:动词,做记号)寻向所志。

(志:名词,标志)之忘路之远近。

(之:助词,的)闻之。

(之:代词,这件事)到处志之。

(之:助词,起协调音节作用)为武陵人打鱼为业。

(为:读wéi,动词,作为)这人一一为具言所闻。

【大单元】统编版语文八年级上册第一单元教学设计,收藏品景物之美·感四季芳华八年级上册第一单元整体教学设计设计者:第一课时漫谈新闻领取活动任务【课型】单元预习课【学习内容】畅谈新闻、初步认知;体验情境、明确任务【学习目标】1.了解单元学习目标2.初步了解新闻文体3.感知活动情境,明确活动任务【学习过程】(一)导入:顾炎武有句名言:“风声、雨声、读书声,声声入耳;家事、国事、天下事,事事关心。

”在信息化时代,新闻是我们知晓天下事的来源。

(二)学生活动一:畅谈新闻、初步感知1.请你谈一谈最近发生的你最感兴趣的新闻,并说说你获知新闻的渠道。

2.从刚才同学们的讲述中,你得到对“新闻”的哪些认识?明确:新鲜的的事情;真实的事件;公开发生的事件;可多渠道获取。

3.速读本单元教材提供的文章,验证上述认识的正确性。

4.与小组同学交流,尝试为新闻下一个定义。

明确:新闻是经由新闻媒介传播的、为广大受众所关心的、新近发生的事实或情况的信息。

(三)学生活动二:体验情境、明确任务新成立的校园电视台将隆重推出“新闻追击”栏目,每期节目将报道校园及城市发生的重大事件,现征集栏目主创,要求面试者交一份新闻作品。

请你和你的小组同学认真学习本单元内容,录制一期节目作为作品,包括新闻策划、采写、播报、录像等过程的制作。

通过班级选拔后,代表班级前往应征。

你需要和你的小组同学完成以下挑战:任务一:勇闯记者训练营——新闻阅读在老师指导下,阅读教材及图书大量新闻作品,完成下列关于新闻文体知识的填写,考核通过,你才能获得记者证上岗哦!能了解新闻的基本特征:广义的新闻指:狭义的新闻指:新闻具有:等特点。

从狭义新闻的结构及要素的角度把握每一则新闻的内容;能了解新闻语言的特点并通过新闻语言了解作者的态度与倾向。

能区分不同新闻体裁的特点;任务二:奔赴新闻最前线——新闻采写根据校园或城市发生的实事,小组合作,选取最有价值的新闻对事件人物进行采访并撰写新闻稿。

部编版八年级语文单元教学设计一、单元教学目标1. 掌握本单元的基础知识,包括生字、生词、语法和修辞手法等。

2. 提高学生的阅读理解能力,能够理解并分析文章的主旨、结构和语言特点。

3. 培养学生的写作能力,通过仿写、扩写等方式,提高学生的语言表达能力。

4. 培养学生的审美能力,引导学生欣赏文学作品中的语言美、意境美和思想美。

二、单元教学内容本单元选取了四篇经典文学作品,包括《背影》、《白杨礼赞》、《我与地坛》、《昆明的雨》。

这些作品主题各异,风格不同,既有现代散文的清新自然,又有传统散文的深沉厚重。

通过学习这些作品,学生可以了解不同文学流派的特点和风格,拓展自己的阅读视野。

三、教学重点与难点1. 教学重点:理解并分析本单元文学作品的主题、结构和语言特点。

2. 教学难点:引导学生深入理解作品的思想内涵,提高学生的审美能力和语言表达能力。

四、教学方法与手段1. 教学方法:采用讲解、讨论、问答等多种教学方法,引导学生积极参与课堂活动,发挥学生的主体作用。

2. 教学手段:利用多媒体课件、网络资源等现代化教学手段,丰富课堂教学内容,提高学生的学习兴趣和积极性。

五、教学过程设计1. 导入新课:通过提问或情境创设等方式,引导学生进入本单元的学习情境。

2. 讲解生字生词:对本单元的生字生词进行讲解,帮助学生扫清阅读障碍。

3. 文本阅读:引导学生阅读本单元的文学作品,理解作品的主题、结构和语言特点。

4. 课堂讨论:组织学生进行课堂讨论,就作品中的主题、思想内涵等进行深入探讨。

5. 写作训练:根据本单元的主题和语言特点,进行仿写、扩写等写作训练,提高学生的语言表达能力。

六、教学评价与反馈1.评价方式:采用形成性评价与终结性评价相结合的方式,对学生的基础知识、阅读理解、写作能力等方面进行综合评价。

2.评价标准:依据课程标准和单元教学目标,制定合理的评价标准,确保评价的公正性和准确性。

3.反馈机制:及时向学生反馈评价结果,指出学生的优点和不足,指导学生进行针对性的改进。

初中语文单元主题总结教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够准确地背诵和理解本单元内的诗歌、散文等文学作品;(2)能够把握作品的主题思想和写作技巧;(3)能够运用所学知识,进行文学创作或评论。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨等方式,深入理解作品内容;(2)学会欣赏文学作品,提高审美情趣;(3)培养学生的写作能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国语言文字的情感;(2)培养学生良好的道德品质和人文素养;(3)培养学生团结协作、积极向上的精神风貌。

二、教学内容:1. 诗歌:本单元内的诗歌作品,如《沁园春•雪》、《春夜喜雨》等,要求学生背诵并理解诗文内容、把握诗歌主题、欣赏诗歌意境、分析诗歌技巧。

2. 散文:本单元内的散文作品,如《背影》、《散步》等,要求学生阅读并理解文章内容、把握文章主题、欣赏文章情感、分析文章结构。

3. 写作训练:根据本单元的主题,进行写作训练,如写一篇以“亲情”为主题的作文。

三、教学过程:1. 课堂导入:教师通过引入相关的故事、事例、图片等,激发学生的学习兴趣,引导学生进入本单元的主题。

2. 自主学习:学生自主阅读诗歌和散文作品,理解作品内容,体会作品情感,掌握作品主题,并做好笔记。

3. 合作探讨:学生分组讨论,分享自己的学习心得,互相提问,解答疑惑,共同提高。

4. 课堂讲解:教师针对学生的自主学习和合作探讨情况,进行讲解,重点解析作品的主题思想、写作技巧等,帮助学生深入理解作品。

5. 欣赏与评价:学生欣赏优秀的诗歌和散文作品,学会欣赏文学作品,提高审美情趣;同时,学生对自己的作品进行评价,培养批判性思维。

6. 写作训练:学生根据本单元的主题,进行写作训练,教师对学生的作品进行指导和评价。

7. 课堂小结:教师对本节课的学习内容进行总结,强调重点知识点,布置课后作业。

四、教学评价:1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、发言情况等,了解学生的学习状态。

统编语文单元总结教案第1篇一、指导思想本课以初中新课标为依据,以学生为主体,教师为主导为,坚持“健康第一”、“以人为本”的指导思想,通过小组合作形式,注重学生的自主学练的能力,充分调动学生的主动参与性,培养学生勇敢顽强、机智果断、坚忍不拔的意志品质以及团结合作和敢于创新的精神,促进学生运用足球技能进行体育锻炼和比赛,使学生身心得到协调发展。

二、教材分析足球是“世界第一运动”被初中生喜爱,由于足球具有集体性,强烈的竞技性和趣味性,能满足青少年身心发展的需要,对于培养机智,灵活,勇敢顽强,合作精神以及锻炼身体,锻炼意志都具有非常重要的价值和意义。

脚背外侧踢球是足球技术中的基本技术之一,具有较高的实用性。

三、学情分析本课的授课对象是初四(1)班的学生。

共有42人。

大部分学生都喜爱足球运动。

但对足球活动的技术掌握得并不好。

特别是现阶段女生,由于身心特点不愿意接受大强度练习而没有学习兴趣。

本节课通过学习脚背外侧踢球技术,以小组合作的形式,同时采用分层次教学的方法,以提高学生学习兴趣。

四、教学目标1、认知目标:以小组合作形式让学生自己制定脚背外侧踢球的练习方法,在自主合作学习中掌握其动作技术。

2、技能目标:通过足球脚背外侧踢球技术的学习,使大部分学生能完成这一技术动作,半数学生能做出高质量动作,让学生体验成功的快乐。

3、情感目标:培养学生自主、探究、合作学习能力、观察能力、思维能力、想象能力、创新能力和自我评价能力,在学练中互相帮助、团结协作的精神。

五、教学重难点:重点:出球的准确性。

难点:支撑脚位置掌握、小腿爆发式摆动时机、脚触球的部位的选择。

六、教学方法本节课以小组合作为模式,主要采用游戏法、引导启发法和自主探究的教学方法,并通过教师的教学引导,转变学生的学习方式,让学生形成一种互帮互学,自主探究的学习氛围。

通过鼓励,放手学生思考、讨论、合作创新以及游戏达到激发学生学习兴趣,培养学生创新精神的目的。

七、教学过程本节课主要有三个部分:1、情景创设和激励导入,2、小组探究和合作提高,3、收获评价和恢复整理。

部编版八年级语文上册第二单元

《单元总结课》学习任务单及作业设计

【学习目标】

1.认识回忆性散文的特点,掌握回忆性散文阅读的重点与阅读方法。

2.认识传记的特点,掌握传记阅读的重点与阅读方法。

【课前学习任务】

梳理本单元所学的四篇课文,根据自己的理解进行分类,归纳每一类文章的特点,并以表格或图示的方式呈现出梳理的结果。

【课上学习任务】

学习任务一:

回顾本单元学习的回忆性散文,归纳、概括回忆性散文的特点,梳理回忆性散文阅读的重点与方法。

学习任务二:

回顾本单元学习的两篇传记,归纳、概括传记的特点,梳理传记阅读的重点与方法。

【学习资源】

1.迪克·威尔逊的《周恩来传》

2.季羡林的《季羡林散文集·忆往抒怀》

3.汪曾祺的《汪曾祺散文》

【作业设计】

1.结合《阿长与〈山海经〉》,谈谈你对回忆性散文“运用典型事件,刻画人物形象”这种写作方法的理解。

2.传记写作中时常引用传主自己的话,以增强文章的真实性、生动性。

上学期所学的《伟大的悲剧》也属于传记文学作品,请你再读这篇文章,摘录几处引用传主的话,体味这些语言在文中的表达效果。

部编八年级下册语文第一单元教案含教学反思一、内容概览亲爱的同学们,即将开启的八年级下册语文第一单元之旅,我们将会遇见一系列精彩的文学作品,让我们共同探索这一单元的奥秘吧!首先我们要明白本单元涵盖哪些内容,为后续学习做好准备。

接下来就让我给大家简要介绍一下这个单元的重点内容。

1. 介绍八年级下册语文第一单元的教学背景和目标八年级下册的语文第一单元,是学生初中阶段的一个重要学习阶段。

这个单元涵盖了古诗文、现代文以及文学作品,内容丰富、形式多样。

学生们在之前的学习基础上,需要在此基础上进一步深化理解和鉴赏能力。

我们都知道,八年级是学生从基础学习到能力提升的关键阶段,所以这个单元的学习尤为关键。

接下来我们先了解一下具体的教学背景和目标。

二. 教案正文亲爱的同学们,欢迎来到部编八年级下册语文第一单元的学习之旅!本节课我会引导大家深入理解文本内容,探索其中的思想内涵与艺术魅力。

课程目标:本单元以古诗与现代诗文为主要内容,通过课文学习,要求学生能够领会诗人情感,品味语言艺术,提升诗歌鉴赏能力。

同时培养学生的文言文阅读能力,加深对传统文化的理解与热爱。

第一课时:古诗学习——《静夜思》。

首先让学生自由朗读古诗,感受诗意;接着讲解诗句背景、含义和表现手法,着重分析诗人如何在静夜表达对故乡的深切思念。

我们还将组织讨论,引导学生结合自己的生活体验去想象静夜的情景,体验诗人的情感世界。

第二课时:现代诗文学习——《春望》。

通过阅读理解,了解作者如何通过描绘春天的景象来抒发内心的情感。

我们将重点分析诗中的意象、语言和结构特点,感受现代诗的节奏与韵律。

此外鼓励学生展开联想和想象,结合个人对春天的体验进行诗歌创作尝试。

教学方法与手段:采用启发式教学法、讨论法、情景模拟法等。

结合多媒体手段,展示相关的背景图片和音乐,以增强学生的直观感受和情感体验。

同时鼓励学生积极参与课堂互动,分享自己的理解和感受。

课堂练习与作业:布置相关的诗歌鉴赏练习题,让学生尝试从不同角度赏析诗歌;要求学生选择一首自己喜欢的诗歌进行仿写或创作,培养创作能力。

部编语文八下第一单元整合教案教案标题:部编语文八下第一单元整合教案教学目标:1. 了解并掌握第一单元的重点词汇和短语。

2. 能够理解课文内容,并能够运用所学知识进行阅读和理解。

3. 能够运用所学知识,写一篇有逻辑结构的文章。

4. 培养学生的合作意识和团队精神。

教学重点:1. 掌握第一单元的重点词汇和短语。

2. 能够理解课文内容,并能够运用所学知识进行阅读和理解。

3. 能够运用所学知识,写一篇有逻辑结构的文章。

教学难点:1. 能够运用所学知识,写一篇有逻辑结构的文章。

教学准备:1. 教材:部编语文八下第一单元教材。

2. 多媒体设备。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用图片、视频等多媒体资源引入第一单元的主题。

2. 引导学生讨论与主题相关的话题,激发学生学习的兴趣。

二、词汇和短语学习(15分钟)1. 教师通过多种方式介绍第一单元的重点词汇和短语,如图片、示例句等。

2. 学生跟读、记忆和理解词汇和短语。

三、课文阅读与理解(25分钟)1. 教师带领学生读课文,注意语音语调和语速。

2. 学生自主阅读课文,并回答教师提出的相关问题。

3. 教师对课文进行解读和讲解,帮助学生理解课文内容。

四、语文运用(25分钟)1. 学生分组进行小组合作,根据课文内容进行讨论和答题。

2. 学生根据所学知识,完成相关的练习和任务。

3. 学生展示自己的答案,进行互相评价和讨论。

五、写作训练(20分钟)1. 教师引导学生根据所学知识,写一篇有逻辑结构的文章。

2. 学生根据教师的指导,进行写作训练。

3. 学生互相交流和修改自己的文章。

六、总结与评价(10分钟)1. 教师对本节课的学习内容进行总结和概括。

2. 学生进行自我评价,并向教师提出问题和建议。

教学延伸:1. 学生可以通过课外阅读拓展第一单元的主题,进一步提高语文素养。

2. 学生可以进行口语表达训练,提高语言表达能力。

教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂中的积极参与程度。

部编版八年级下册语文全册教案第一单元:《社戏》教案教学目标:1. 学生能熟练掌握本文的字词和语言特点,了解作者的生活背景。

2. 通过对人物的描写和景物描写,学生能掌握这篇小说的主题。

3. 通过对人物的分析,学生能更深入地理解作者对童年生活的怀念。

教学重点:1. 学生能熟练掌握本文的字词和语言特点。

2. 学生能通过对人物的描写和景物描写,理解小说的主题。

教学难点:1. 学生能通过对人物的分析,更深入地理解作者对童年生活的怀念。

2. 学生能掌握这篇小说的语言特点,并能运用到自己的写作中。

教学过程:1. 导入:通过介绍《社戏》的作者鲁迅,引导学生了解他的生活背景和写作风格。

2. 讲解字词:通过讲解课文中的生词和难词,帮助学生更好地理解课文。

3. 分析人物:通过对双喜、六一公公、阿发和桂生等人物的分析,让学生更深入地理解小说的主题。

4. 讲解语言特点:通过讲解课文的语言特点,让学生更好地理解课文的幽默和童真童趣。

5. 总结:通过总结课文的主题和语言特点,让学生更好地掌握这篇小说。

第二单元:《藤野先生》教案教学目标:1. 学生能熟练掌握本文的字词和语言特点,了解作者的生活背景。

2. 通过对人物的描写和景物描写,学生能掌握这篇小说的主题。

3. 通过对人物的分析,学生能更深入地理解作者对藤野先生的怀念。

教学重点:1. 学生能熟练掌握本文的字词和语言特点。

2. 学生能通过对人物的描写和景物描写,理解小说的主题。

教学难点:1. 学生能通过对人物的分析,更深入地理解作者对藤野先生的怀念。

2. 学生能掌握这篇小说的语言特点,并能运用到自己的写作中。

教学过程:1. 导入:通过介绍《藤野先生》的作者鲁迅,引导学生了解他的生活背景和写作风格。

2. 讲解字词:通过讲解课文中的生词和难词,帮助学生更好地理解课文。

3. 分析人物:通过对藤野先生的分析,让学生更深入地理解小说的主题。

4. 讲解语言特点:通过讲解课文的语言特点,让学生更好地理解课文的幽默和童真童趣。

部编版八年级语文上册全册单元复习课教案第一单元复习课教学设计【学习目标】1.反复诵读,品味文中的内容和深意。

2.掌握新闻的结构特点,能准确概括新闻的主要内容。

能够区分消息、通讯、新闻特写的异同。

学会写新闻及采访。

(此文档由心平如水编写,请勿转载。

)3.运用记叙文六要素的知识,反复练习,学会在阅读过程中迅速抓住课文中的人物、时间、地点,事件发生的原因、经过和结果,把握课文主要内容;运用默读的方法加快阅读速度:在比较和感受中,归纳对课文中心的理解和感悟。

4.关注社会生活,培养社会责任感,民族自蒙感。

【核心素养】对人物形象的理解和把握。

能知道新闻的几分,并准确的在新闻中找出来。

【重难点】1.体会新闻语言的准确、简练、严密的特点。

2.能正确客观的看待战争。

【评价任务】对于新闻体载的理解和认识,对单元中重点字词的记忆和书写。

【教学设计】一、导入新课二、复习本单元学习内容1.生字、词语。

学生认读,抽查学生听写。

2.课文复习学生浏览问题,再次回顾本单元重点内容:(1)《消息二则》选编了两则关于解放战争时期闻名中外的渡江战役的消息,作品依时叙事,短小凝练,点面结合地表现了人民解放军英勇善战、力阻顽敌的大无畏精神,展示了全党全军团结一心、锐不可当的英雄气概,表达了作者对人民解放军的歌颂与赞美之情。

(2)《首届诺贝尔奖颁发》报道了首届诺贝尔奖颁发的时间、地点、获奖者、颁发机构以及相关新闻背景,同时特别说明了资金管理权和评奖权的分离。

这篇消息以翔实的材料和缜密的行文,全面地表现了诺贝尔奖颁发的严肃性和公正性。

(3)《"飞天"凌空》是一篇新闻特写,作者以形象化的描写,鲜明而艺术地再现了1982年中国运动员吕伟在第九届亚运会中获得女子十米跳台跳水比赛冠军的动人场面,突出了体育健儿奋力拼搏为国争光的主题,表达了作者的喜悦和自豪之情。

(4)《一着惊海天》这篇通讯报道以完整直观的脉络记叙了我国航母舰载战斗机歼15首架次成功着舰这一最具历史意义的时刻。

部编版八年级语文上册【全册】完整版教案一、教学内容1. 第一单元:新闻报告《芦沟桥事变》《南京大屠杀》2. 第二单元:人物描写《秋天的怀念》《背影》3. 第三单元:说明文《中国石拱桥》《苏州园林》4. 第四单元:诗歌鉴赏《望岳》《钱塘湖春行》5. 第五单元:文言文《三峡》《记承天寺夜游》6. 第六单元:小说《孔乙己》《范进中举》二、教学目标1. 理解课文内容,体会作者的情感,提高学生的文学素养。

2. 掌握各种文体的写作方法,提高学生的写作能力。

3. 培养学生的阅读兴趣,拓展知识视野。

三、教学难点与重点1. 教学难点:文言文的理解与翻译。

诗歌的鉴赏方法。

说明文的写作方法。

2. 教学重点:提高学生的阅读理解能力。

培养学生的文学素养。

提高学生的写作能力。

四、教具与学具准备1. 教具:课文PPT。

相关图片、视频资料。

2. 学具:课文预习笔记。

课堂练习本。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过新闻、故事、图片等方式,激发学生的学习兴趣。

2. 课文讲解:精讲课文,分析文章结构、写作技巧、表达手法等。

3. 例题讲解:精选典型例题,引导学生掌握解题思路和方法。

4. 随堂练习:设计针对性练习,巩固所学知识。

5. 小组讨论:组织学生分组讨论,提高学生的合作能力。

6. 课堂小结:六、板书设计1. 课文及作者。

2. 课文结构及重点句子。

3. 解题思路及方法。

七、作业设计1. 作业题目:根据课文内容,完成课后练习题。

模仿课文写作风格,写一篇作文。

2. 答案:课后练习题答案。

作文范文及点评。

八、课后反思及拓展延伸1. 教学反思:2. 拓展延伸:推荐相关阅读材料,拓展学生知识视野。

组织实践活动,提高学生的语文素养。

重点和难点解析1. 教学内容的详细安排与课文重点的把握。

2. 教学目标的具体制定与实现。

3. 教学难点与重点的区分与针对性教学。

4. 教学过程中的实践情景引入、例题讲解和随堂练习的设计。

5. 板书设计的逻辑性与清晰度。

第一单元单元备课单元教学内容本单元是多文体的单元,课文包含一篇小说、一首诗歌和两篇散文。

《社戏》是一篇经典课文,通过外来少年“我”的新奇眼光,体察水乡平桥村的村民生活、自然风光,感受水乡的敦厚和睦的民风。

教学时要把教学重点放在领会文学形象、思想内容和艺术手法上。

《回延安》是当代一首著名的抒情诗,教学时要在实行革命传统教育的同时,引导学生感受诗人饱满的情感,感知诗作的明亮、瑰丽而带有乡土气息的意象,并体会诗作模仿陕北民歌旧形式以表现新时代内容的特点《安塞腰鼓》是一篇新时期的经典课文,它写陕北高原,写高原腰鼓,写打腰鼓的人,展示高原的民俗民风,以及高原人弃放雄健的精神气质。

它在语言使用和修辞方法方面尤其值得认真学习。

《灯笼》写于20世纪30年代,是一篇抒情散文。

它以“灯笼”为话题,申联起早年乡村生活的诸多记忆,表现旧时的乡村民风民俗,表达了对故乡的怀念之情;同时还以小见大,借“灯笼”这个形象表达了作者以天下为己任、愿为保卫国家充当“马前率”的意志和热情。

选择这四篇课文,主要是考虑它们所具有的“民俗文化”的元素(同时也考虑这些课文的不同时代、不同生活场景和不同体裁的多样性特点),以便于学生开阔眼界,见识多样的、多元的民俗现象,增进学生对社会生活、社会文化的理解。

但这些课文的主题并不局限于民俗文化,而有着多方面的意义和价值。

单元教学目标1、感知课文内容,理解其中民俗的价值和意义。

2、分析课文的写作方法,体会多种表达方式的综合使用。

3、品味课文中富于表现力的语言,培养语感,积累语言材料。

教学重点1、感知课文内容,理解其中民俗的价值和意义。

2、分析课文的写作方法,体会多种表达方式的综合使用。

3、品味课文中富于表现力的语言,培养语感,积累语言材料。

教学难点1、感知课文内容,理解其中民俗的价值和意义。

2、分析课文的写作方法,体会多种表达方式的综合使用。

3、品味课文中富于表现力的语言,培养语感,积累语言材料。

教学措施1、在教学时还应开放视野,尽力还原作品本身所具有的意蕴,而不局限于民俗文化的探究。

1《社戏》教学目标文化自信:感知旧时江南水乡的民风民俗,学习文中蕴含的中华传统文化,增强文化自信。

语言运用:理解文中多种表达方式的综合运用,领悟语言简洁富有表现力的特点。

理解本文儿童叙述视角,体会作者对早年乡村生活的留恋之情。

思维能力:识记有关鲁迅的文学常识,了解文章主要内容,把握文章脉络。

审美创造:感受当地淳朴、和睦、善良的民风民俗,体会作者对童年美好生活的回忆和留恋,培养淳朴善良、有爱无私的品质。

教学过程第1课时一、导入新课同学们,请回忆我们以前学过鲁迅先生的哪些文章?(回答:这些文章分别出自哪里?《从百草园到三味书屋》《阿长与山海经》,都出自《朝花夕拾》。

)今天,我们学习鲁迅先生的小说集《呐喊》中的一篇文章——《社戏》。

二、教学新课目标导学一:了解作者,认识习俗作者简介:鲁迅(1881—1936),中国文学家、思想家和革命家。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

1918年5月,第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国文学史上第一部白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

作品主要以小说、杂文为主,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等。

背景资料:本文选自《呐喊》。

《呐喊》收录了鲁迅在1918—1922年间所作的14篇短篇小说,包含《狂人日记》《明天》《孔乙己》《药》《阿Q正传》《故乡》等14篇小说。

这部作品真实地描绘了辛亥革命到“五四运动”时期的社会生活,揭示了种种深层次的社会矛盾,对中国旧有制度及部分陈腐的传统观念进行了深刻的剖析和比较彻底的否定,表现出作者对民族生存强烈的忧患意识和对社会变革的强烈愿望。

文体知识:小说三要素:人物(人物描写方法:正面描写,包括外貌描写、动作描写、神态描写、语言描写、心理描写等;侧面描写)、情节(开端、发展、高潮、结局(有的还包括序幕、尾声))和环境(自然环境、社会环境)。

小说类别:按篇幅及容量(长篇、中篇、短篇和微型小说(小小说));按表现的内容(神话、科幻、公案、传奇、武侠等);按体制(章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说);按语言形式(文言小说和白话小说)。

人教统编版语文八年级上册第一单元单元整体分析一等奖创新教案(表格式)城关中学课时教案课题第一单元总体分析总课时12课时课型新授课备写人授课时间第2周基于教材的备写教学目标1.了解新闻相关知识。

2.把握新闻的内容及结构特点。

3.学会阅读新闻、新闻采访、新闻写作。

教学重点把握新闻的特点,重点把握新闻的结构,了解导语的作用,学会读新闻。

2、了解新闻基本常识,理解消息写作的“五要素”,学会写新闻。

教学难点区别新闻特写与消息的异同,学会新闻采访。

教材分析及教学建议单元概述:本单元是“活动·探究”单元,安排了新闻阅读、新闻采访和新闻写作三个学习任务。

“任务一”是新闻阅读,共选入六篇新闻作品,编为五课。

其中,《我三十万大军胜利南渡长江》《人民解放军百万大军横渡长江》这两则消息全面报道了解放战争时期一次具有决定性意义的重大战役;《首届诺贝尔奖颁发》这则消息整体介绍了诺贝尔奖第一次颁发的情况;《“飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记》这则新闻特写精彩展现了跳水姑娘吕伟在第九届亚运会十米跳台跳水比赛中夺冠的场景;《一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰》这则通讯详细叙述了我国航母舰载战斗机首架次成功着舰的情景;《国行公祭,为佑世界和平》这则新闻评论围绕“国家公祭日”这一新闻事件,紧扣“牢记历史,维护和平”的观点,引述大量新闻事实并发表评论。

“任务二”是新闻采访,包括采访的准备和实施两个阶段,其主体内容放在现场访谈的流程与注意事项上。

“任务三”是新闻写作,要引导学生学会撰写新闻作品,以及制作报纸或新闻网页。

“口语交际讲述”目的是引导学生能重点突出、条理清楚、自然得体地把故事或见闻讲给别人听。

本单元的学习是逐层递进的,要以“新闻的方式学习新闻”,引导学生在新闻阅读中,积累常见新闻体裁的基础知识。

并且通过开展新闻采访等新闻实践活动,感知新闻形成的过程。

在此基础上,可以要求学生抓住身边的新闻线索、新闻热点等,尝试进行新闻写作。