中国古代文化常识之姓名字号

- 格式:ppt

- 大小:658.50 KB

- 文档页数:64

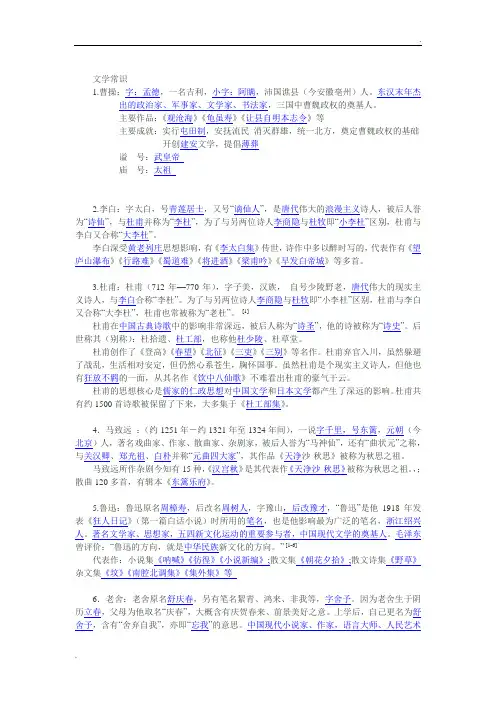

文学常识1.曹操:字:孟德,一名吉利,小字:阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州)人。

东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家,三国中曹魏政权的奠基人。

主要作品:《观沧海》《龟虽寿》《让县自明本志令》等主要成就:实行屯田制,安抚流民消灭群雄,统一北方,奠定曹魏政权的基础开创建安文学,提倡薄葬谥号:武皇帝庙号:太祖2.李白:字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《梁甫吟》《早发白帝城》等多首。

3.杜甫:杜甫(712年—770年),字子美,汉族,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。

为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为“老杜”。

[1]杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

后世称其(别称):杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

杜甫创作了《登高》《春望》《北征》《三吏》《三别》等名作。

杜甫弃官入川,虽然躲避了战乱,生活相对安定,但仍然心系苍生,胸怀国事。

虽然杜甫是个现实主义诗人,但他也有狂放不羁的一面,从其名作《饮中八仙歌》不难看出杜甫的豪气干云。

杜甫的思想核心是儒家的仁政思想对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。

杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

4.马致远:(约1251年-约1321年至1324年间),一说字千里,号东篱,元朝(今北京)人,著名戏曲家、作家、散曲家、杂剧家,被后人誉为“马神仙”,还有“曲状元”之称,与关汉卿、郑光祖、白朴并称“元曲四大家”,其作品《天净沙·秋思》被称为秋思之祖。

马致远所作杂剧今知有15种,《汉宫秋》是其代表作《天净沙·秋思》被称为秋思之祖。

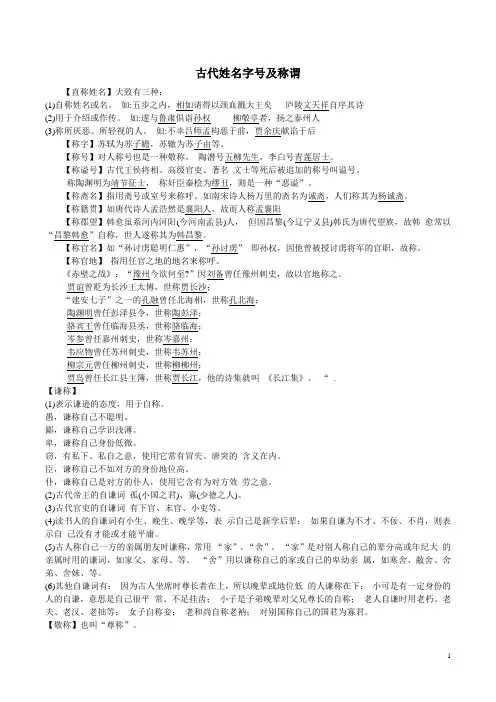

古代姓名字号及称谓【直称姓名】大致有三种:(1)自称姓名或名。

如:五步之内,相如请得以颈血溅大王矣庐陵文天祥自序其诗(2)用于介绍或作传。

如:遂与鲁肃俱诣孙权柳敬亭者,扬之泰州人(3)称所厌恶、所轻视的人。

如:不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后【称字】苏轼为苏子瞻,苏辙为苏子由等。

【称号】对人称号也是一种敬称。

陶潜号五柳先生,李白号青莲居士。

【称谥号】古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号。

称陶渊明为靖节征士,称奸臣秦桧为缪丑,则是一种“恶谥”。

【称斋名】指用斋号或室号来称呼。

如南宋诗人杨万里的斋名为诚斋,人们称其为杨诚斋。

【称籍贯】如唐代诗人孟浩然是襄阳人,故而人称孟襄阳【称郡望】韩愈虽系河内河阳(今河南孟县)人,但因昌黎(今辽宁义县)韩氏为唐代望族,故韩愈常以“昌黎韩愈”自称,世人遂称其为韩昌黎。

【称官名】如“孙讨虏聪明仁惠”,“孙讨虏”即孙权,因他曾被授讨虏将军的官职,故称。

【称官地】指用任官之地的地名来称呼。

《赤壁之战》:“豫州今欲何至?”因刘备曾任豫州刺史,故以官地称之。

贾谊曾贬为长沙王太傅,世称贾长沙;“建安七子”之一的孔融曾任北海相,世称孔北海;陶渊明曾任彭泽县令,世称陶彭泽;骆宾王曾任临海县丞,世称骆临海;岑参曾任嘉州刺史,世称岑嘉州;韦应物曾任苏州刺史,世称韦苏州;柳宗元曾任柳州刺史,世称柳柳州;贾岛曾任长江县主簿,世称贾长江,他的诗集就叫《长江集》。

“.【谦称】(1)表示谦逊的态度,用于自称。

愚,谦称自己不聪明。

鄙,谦称自己学识浅薄。

卑,谦称自己身份低微。

窃,有私下、私自之意,使用它常有冒失、唐突的含义在内。

臣,谦称自己不如对方的身份地位高。

仆,谦称自己是对方的仆人,使用它含有为对方效劳之意。

(2)古代帝王的自谦词孤(小国之君)、寡(少德之人)。

(3)古代官吏的自谦词有下官、末官、小吏等。

(4)读书人的自谦词有小生、晚生、晚学等,表示自己是新学后辈;如果自谦为不才、不佞、不肖,则表示自己没有才能或才能平庸。

文学常识:中国古人的姓氏字号文学常识:中国古人的姓氏字号中国古人的姓名和现代一样,是人们在社会交往中用来代表个人的符号。

姓,就是某一群人(氏族、家族)共用的名;名,就是个人独用的姓。

下面是小编为大家收集的文学常识:中国古人的姓氏字号,欢迎阅读与收藏。

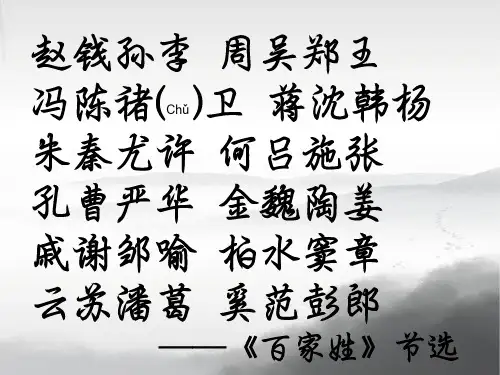

中国古史传说中的人物的姓氏,如有熊氏、牛蟜氏、青云氏等,今天看来可能都是氏族的名称。

上古时代氏族以自然物为氏族标志,因而这些名称大都和生物和自然现象有关。

这些氏族名称以后就可能演化为姓(如熊、牛、云等)。

古代称呼人还往往冠以地名(如傅说,“傅”是地名)、职业名(如巫咸,“巫”是从事占卜的人)、祖先的名号(如仲虺,是奚仲的后人)等,这类称呼固定下来也就是“姓”。

如鲁、韩、宋等,是以地名为姓;东郭、西门、池、柳等,是以住地的方位、景物为姓;师、祝、史等,是以职业为姓;上官、司马、司徒等是以官职为姓;公孙、王孙最早是指其先人是公或王;穆、庄等姓是用其先人的谥号。

从春秋战国时一些人的称呼中我们还能看到姓氏形成的一些痕迹,如展禽因住地有柳又称“柳下惠”,公输班因是鲁人又叫“鲁班”,公孙鞅又因是卫国人称“卫鞅”、因封为商君称“商鞅”等。

此外,在中华各民族交通往来过程中也出现了一些姓氏如呼延、慕容、尉迟等。

姓的形成有不同的历史过程,同样的姓未必就是一个起源。

如“贺”,有的是原姓“贺兰”或“贺敦”简化为“贺”,有的是原姓“庆”,因避皇帝讳而改姓“贺”。

姓也因政治的、地理的、民族的等等原因而变化。

如五代时吴越的“刘”姓因避讳(“刘”与吴越王“钱鏐”的名同音)改姓“金”;明代“靖难”②之后,黄子澄的后人因避祸改姓“田”,而“靖难”有功的太监马三保却被赐姓为“郑”(就是以“三保太监下西洋”著称的郑和);北魏孝文帝为推行“汉化”而改“拓跋”姓为“元”姓。

又如“汉代诸县(今山东省境内)的“葛”姓迁到阳都(今河南省境内),为了和当地的葛姓区别就称为“诸葛”,而齐地的“田”姓外迁,以外迁的次第改姓“第一”、“第二”……(如东汉名臣“第五伦”)。

中国传统文化专题——姓名、字号姓名平时我们碰到一个陌生人,要想与之沟通,总要问“您贵姓?”“您尊姓大名?”我们国家举行重大会议,公布人事安排,凡有多人担任同样职务,或其他场合如书的编者、作者为多人时,排顺序往往是“以姓氏笔划为序”。

那么什么是姓氏?姓、氏是一样的,还是不同的?名又是怎么回事?我们在看古书,小说、古典戏剧时往往会碰到同一个人在他的姓名之外,又有字、号的情况,有时还不止一个号,不同的场合,有不同称呼。

人和妖精都是妈生的,不同的人是人他妈生的,妖是妖他妈生的……你妈贵姓啊?姓《说文》:“人所生也。

古之神圣人,母感天而生子,故称天子。

……《春秋传》曰:‘天子因生以赐姓。

’”“感天而生”是始祖所感生的图腾物,西周以后被附会为“天”。

“因生以赐姓”实指因图腾称号作为姓。

可见“姓”本义指所感生之物。

汉代王充《论衡·诘术篇》:“古者,因生而赐姓,因其所生赐之姓也,若夏吞薏苡而生,则赐苡氏。

商吞燕子而生,则姓为子氏,周履大人迹,则姬氏其立名也”。

禹的母亲因吞食了薏苡,于是受孕而生下了大禹,故夏人以薏苡为其图腾,并以“姒”为姓;商的祖先契因为其始祖母简狄吞食玄鸟(燕子)的“子”(即卵)而生下了契,故商人便以玄鸟为图腾,并姓“子”。

姓是一种族号,氏是姓的分支,不少古姓如姜姬姚嬴姒等都加女旁,这暗示先民曾经经历过母权社会。

后来由于子孙繁衍,一族分为若干分支散居各地,每支有一个特殊的称号作为标志,这就是氏。

例如旧说商人的祖先是子姓,后来分为殷、时、来、宋、空同等氏。

这样,姓就成了旧有的族号,氏就成了后起的族号了。

《通鉴外纪》说:“姓者统其祖考之所自出,氏者别其子孙之所自分。

”周代的姓氏制度和封建制度、宗法制度有密切联系。

贵族有姓氏,一般平民没有姓氏。

上古时的“百姓”即百官。

《尚书·尧典》:“百姓昭明,协和万邦;黎民于变时雍。

”《诗·小雅·天保》:“群黎、百姓,遍为尔德。

中国古代文化常识之姓名字号(一)古人名、字、号辑录:孔子,名丘,字仲尼,号圣人。

孟子,名轲,字子舆,号亚圣。

司马迁,字子长,官太史令。

曹植,字子建,封陈王,谥思,世称陈思王杜甫,字子美,号少陵野老。

有“诗圣”之称。

白居易,字乐天,号香山居士。

韩愈,字退之,谥号文杜牧,字牧之,晚年居樊川别墅,因号杜樊川。

李商隐,字义山,号玉溪生。

范仲淹,字希文,谥号文正。

欧阳修,字永叔,号醉翁、六一居士。

谥号文忠苏洵,字明允,号老泉。

司马光,字君实,谥号文正。

王安石,字介甫,晚号半山。

苏轼,字子瞻,号东坡居士。

李清照,字易安,号易安居士。

陆游,字务观,号放翁。

杨万里,字廷秀,号诚斋。

辛弃疾,字幼安,号稼轩。

姜夔,字尧章,号白石道人。

文天祥,字履善,又字宋瑞,号文山。

关汉卿,号己斋叟。

施耐庵,原名耳,后名子安,字耐庵。

罗贯中,名本,字贯中,号湖海散人。

(二)古人作品命名1,以地名命名《柳河东集》(柳宗元,河东(今山西永济)人)《昌黎先生文集》(韩愈,祖籍河北昌黎县)《孟襄阳集》(孟浩然,湖北襄阳人)《临川先生文集》(王安石,江西临川人)《亭林诗文集》(顾炎武,江苏昆山亭林镇人)《小仓山房文集》(袁枚,辞官后,定居江宁小仓山)2,以书室名命名《聊斋志异》(蒲松龄)《饮冰室合集》(梁启超)《惜抱轩诗文集》(姚鼐)《七录斋集》(张溥)3,以谥号命名《王文公集》(王安石,谥号“文”)《欧阳文忠公文集》(欧阳修,卒谥“文忠”)《诚意伯刘文成公集》(刘基,封诚意伯,谥“文成”)《范文正公集》(范仲淹,谥号“文正”)4,以名号命名《诚斋集》(杨万里,别号诚斋)。