古人的衣食住行

- 格式:ppt

- 大小:2.19 MB

- 文档页数:11

古代文化常识—衣食住行及度量衡(一)头衣【冕】从月,即古帽,字免声,是大礼帽,天子、诸侯、卿大夫在祭祀时所戴。

冕上有长方板叫延,前后有数串小圆玉叫旒(liú),天子有十二旒。

【冠】从月从人从寸,会意字,寸是手,以手执月戴人头上为冠。

冠,与后世的帽子在形制上明显不同。

冠并不能像帽子那样把头顶全部罩住,而是用一个冠圈套在发髻上,上面有冠梁,自前至后,覆在头顶上。

从冠的作用看,主要是捆住头发,同时也起装饰的作用。

古时只有统治阶级,王公贵人才能冠(戴帽),奴仆只能用巾(黑纱)包头。

如《释名》说:“士,冠;庶人,巾。

”巾,又称绡头、幅巾、帻(zé)。

王公贵人在巾上再加冠。

【巾】唐朝时,巾又称幞(fú)头,以纱为之,因纱质较软,就用桐木作一衬子垫在里面。

后又因两脚软垂,就用铁丝为干把“软翅”撑起来,就这样成了质硬的乌纱帽。

如《灌园叟晚逢仙女》:“那桂枝上挂的,不是大爷的软翅纱巾么?”(二)体衣原始人是蓬头跣脚,不冠不履,以兽皮树叶为衣遮体,后来才分为上衣和下裳。

【衣、裳】先秦时衣长而裳短,裳的上半截藏在衣内,后来变为衣短裳长,裳就加衣上。

如《卖炭翁》:“卖炭得钱何所滢营?身上衣裳口中食。

”《陌上桑》:“紫绮为上褥”的“褥”是小衣;《羽林郎》:“长裙连理带,广袖合欢襦”则是短袄。

【袍】本是一种简单便服,如《无衣》:“岂曰无衣,与子同袍。

”汉以后成了朝服,不分衣和裳。

【裳】古代指下衣。

古人穿的遮蔽下体的衣裙,男女都穿,是裙的一种,不是裤子。

【裙与裳】古代的裙和裳不同,如《尔雅》说:“绕襟谓之裙。

”意思是说要从衣襟斜下通过右腋,往下绕至腰臀间,以至前膝。

后代的裙与古代的裳则接近。

如《林黛玉进贾府》:“其钗环裙袄,三人皆是一样的装饰。

”如《楚辞·离骚》:“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

”【着衣文化】古代体衣在质地、颜色上都有严格的等级规定,如司马光《训检示康》批评“近岁风俗尤为侈靡”时说“走卒类士服,农夫蹑丝履。

衣食住行礼仪衣食住行礼仪(一) 冠礼古代男子到二十岁开始算做成人,由父母替他请宾加冠(在未加冠的时候,或把头发剪短,披向两面,叫做“两髦”;或把头发打成结,叫做“总角”),在宗庙里行礼。

加冠共分三次:初次加缁布冠(黑色的布制成的帽),次加皮弁{ 音biàn }(白鹿皮制成的帽),又次加爵弁(红黑色的布制成的帽)。

加冠以后,又由宾替他取字(如孔丘字仲尼,卜商字子夏,字和名在意义上总是有联带关系的,不管是正是反),此后便算成人,可以出来与社会交际了。

女子到十五岁也要加笄(安发的簪),加笄以后便算成人。

(二) 相见礼古人初次相见,必须请第三者介绍。

去见人的人必须向所见的人行贽礼,贽就是见面时赠送的礼品:大贽用玉帛,小贽用禽兽果脯等物。

见面时,宾主揖让,礼节颇繁。

相见后又有主人拜宾还贽之礼。

(三) 乡饮酒礼这是居乡聚会之礼。

行礼时,有主,有宾,有介(副宾)。

由年纪最老的人做大宾,饮酒奏乐,揖让周旋。

据说这是表明“尊长养老”的意思。

由国君召集大夫士开宴会叫做“燕礼”,据说燕礼是明君臣之义的。

(四) 乡射礼乡饮酒之后多行此礼。

射鹄设在堂下,比射的人一对对的揖让升堂,揖让下堂;在堂上比射,比输的人在堂下饮罚酒。

周旋礼仪也很可观。

孔圣人对射礼曾批评过一句“其争也君子”的话。

由国君召集大夫士比射的礼,叫做大射,典礼格外隆重。

射礼之外,还有一种投壶礼,是宾主用箭投射壶中,中者为胜。

(五) 聘礼诸侯派使臣到友邦去问好,叫做聘礼(天子有时也派使臣聘问诸侯,诸侯也派使臣聘问天子)。

聘礼与朝礼一般,必有贡献,大致用玉帛之类。

聘使在本国君主前受了隆重的任使的礼命;到了所聘的国,先受那国君主的慰劳,然后在那国的宗庙里献币行礼。

聘后又有宾主宴会与主君赠贿之礼。

(六) 朝觐礼诸侯朝见天子,叫做朝觐礼。

据说行朝礼时,天子朝服依屏南面受礼,诸侯北面拜见。

朝后也行宾主享礼。

春秋时,小国诸侯对大国诸侯也行朝礼,其制度不可详考,大致礼数较为平等。

历史知识点古代人的衣食住行变化在古代,随着历史的演变,人们的衣食住行也发生了重大的变化。

本文将从古代人的衣着、饮食、居住和交通等方面,探讨古代人的衣食住行的变化。

一、衣着变化古代人的衣着主要包括上衣、下装、鞋子和帽子等。

在早期,古代人的衣着以皮毛制品为主,如兽皮、兽毛等。

随着农业的发展和纺织技术的进步,古代人开始使用植物纤维制作的衣物,如麻、蚕丝等。

这些衣物相对较轻便,更适合人们的日常生活需求。

到了汉唐时期,丝绸成为古代人衣着的主要材料。

丝绸的出现不仅使古代人的衣物更加华丽、漂亮,还为古代人带来了更多的变化。

上流社会的人们开始注重衣着的款式和细节,丝绸服饰成为了贵族阶层的象征。

而在下层社会,人们则主要穿着粗布衣物。

二、饮食变化古代人的饮食变化主要体现在食物种类和烹饪方法上。

在早期,古代人主要以狩猎和采集为生,他们主要食用野生动物的肉类、水果和根茎类植物。

古代人的饮食比较原始,既没有丰富的菜肴,也没有炊具和烹饪技术。

随着农业的发展,人们开始种植农作物,养殖家禽家畜。

这极大丰富了古代人的饮食种类。

比如,人们开始种植小麦、稻谷等主要粮食作物,牧养猪、牛、羊等家畜。

同时,人们也开始使用烹饪工具,如灶台、锅碗瓢盆等,使得烹饪技术得到了提高,饭菜的口味也更加丰富多样。

三、居住变化古代人的居住条件也发生了显著的变化。

在早期,古代人以洞穴、树木和简陋的帐篷等为住所,居住条件十分简单。

古代人的住所常常随着季节和迁徙而变化。

随着时间的推移,人类逐渐开始修建固定的房屋。

比如,在新石器时代,人们开始建造石头和土块组成的房屋,这些房屋更为牢固。

到了古代,城市的兴起使得人们的居住条件得到了进一步的改善,高大的城墙、宽敞的街道和华丽的宫殿成为了古代人居住的标志。

四、交通变化古代人的交通方式也随着时间的推移发生了变化。

在古代,人们主要依靠步行、骑马和船只来进行交通。

步行是人们最常用的交通方式,尤其是在农村和山区地区。

而骑马在战争和远行时被广泛使用。

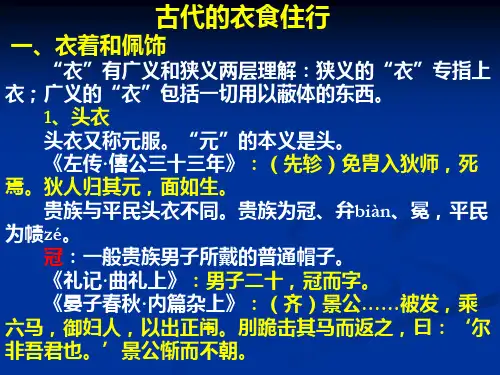

古文中的衣食住行(一)衣古代(秦汉以前)所谓“衣”,泛指一切蔽体的衣着,头上戴的是头衣,上身穿的是上衣,下身穿的是下衣,脚上穿的是足衣。

头衣古人的头衣有冠、冕、弁等几种。

冕是天子、诸侯参加大典时所戴的礼冠,冠是贵族男子的帽子,弁是尊贵的礼冠。

如“新沐者必弹冠,新浴者必振衣”(《史记·屈原列传》);“太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之”(《战国策·荆轲刺秦王》)。

但普通平民百姓不能戴冠,只能用巾或帻来包头。

平民戴的巾或帻是黑色或青色的,所以秦时称百姓为“黔(黑色)首”,汉称仆隶为“苍(青色)头”。

如“于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首”(贾谊《过秦论》)。

上衣可单称“衣”,长襦长到膝盖,短襦只到腰。

如“妾有绣腰襦,葳蕤自生光”(《孔雀东南飞》)。

冬衣则有裘、袍等。

裘是皮衣,毛向外;袍是絮乱麻或丝绵的长衣。

平民穿褐布衣,由或粗或细的麻或毛制成。

下衣又叫“裳”,就是裙,古代男女都穿,如“著我绣夹裙,事事四五通”(《孔雀东南飞》)。

唐宋以后,女以裙为常服,男以袍为常服。

足衣包括鞋和袜。

上古鞋叫“屦”,汉以后称“履”,如“足下蹑丝履,头上玳瑁光”(《孔雀东南飞》)。

木底鞋叫屐,类似今之夹趾的拖鞋,如“脚著谢公屐,身登青云梯”(李白《梦游天姥吟留别》)。

袜子古代叫靺,用布棉、熟皮缝制。

古代的丝袜、罗袜也是剪裁了丝织品量身缝制的,不是织的。

(二)食粮食古代粮食有五谷之分,五谷指稷、麦、稻、黍、豆,《论贵粟疏》中有:“是故明君贵五谷而贱金玉。

”在五谷中,古人以稷为五谷之长,代表谷神,同社神(土神)合称为“社稷”,并用作国家的代称,《孟子·尽心下》中有:“民为贵,社稷次之,君为轻。

”肉食古人以牛、羊、豕、狗、鸡、鸭等为肉食品。

如《齐桓晋文之事》:“鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。

”再如《鸿门宴》:“项王曰:‘赐之彘肩。

’则与一生彘肩。

樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。

古人的风俗习惯古人的风俗习惯是指古代人们在日常生活中形成的一系列行为规范和思维方式。

这些风俗习惯不仅反映了古代社会的生产、生活和文化水平,也承载着古人对于道德观念、礼仪风范、人际关系等方面的理解和追求。

本文将从衣食住行、婚丧嫁娶、礼仪习惯以及传统节日等方面来探讨古人的风俗习惯。

一、衣食住行古人注重穿着整洁,追求典雅的服饰。

男子常着长袍,女子则多穿汉服或旗袍。

同时,古人崇尚朴素的饮食习惯,倡导粗细搭配、荤素搭配,注重均衡营养。

在住宅方面,古人多选择庭院式的房屋,追求舒适和谐的居住环境。

对于行走,古人重视步履轻盈、姿态优雅的品质,养成优雅走路的习惯。

二、婚丧嫁娶古代婚丧嫁娶的风俗习惯多由父母亲和长辈主导。

婚礼上,新娘通常穿着华丽的嫁衣,戴着金银首饰,象征着祝福和幸福。

新郎一般穿着锦衣玉带,承载着责任和担当。

而丧葬时,古人则以庄重和肃穆为主,尊重已故者,追思生前,以及祭奠祖先。

三、礼仪习惯古人非常讲究礼仪,礼仪习惯是维护社会稳定和和谐发展的一种方式。

在社交场合,古人注重互相尊重、讲求礼貌和热情待客的原则。

在谈话交流中,古人更注重言辞的娴熟、姿态的典雅和表达的得体。

同时,古人还讲究修身齐家治国平天下的理念,倡导个人修养与社会责任的统一。

四、传统节日古代的传统节日丰富多样,承载了丰富的文化内涵和历史意义。

例如春节是古代最重要的节日,人们在这一天展开各种庆祝和祭祀活动,如舞狮、放烟花、祭拜祖先等。

另外,清明节、端午节、中秋节等也是古人特别注重的节日,人们会合家团圆、互赠礼物、祭奠祖先,共同传承和弘扬中华民族的优秀文化。

综上所述,古人的风俗习惯涵盖了日常生活的方方面面,是古代文化的重要组成部分。

这些风俗习惯体现了古人对生活的态度和对人际关系的理解,同时也向我们传递了敬畏天地、尊重他人、注重自我修养等智慧。

虽然随着社会的发展和变迁,一些古代风俗习惯已经逐渐淡化或消失,但其背后的核心价值观仍然值得我们学习和借鉴。

第七节中国古代日常生活文化一、衣食住行:1.衣:衣裳——一般是交领大袖,衣领直接连着左右襟,汉民族一般是左襟压右襟。

裳的结构类似裙子,上玄下黄的衣裳制,来源于对天地的崇拜,也是最高级别的礼服形式。

上衣——古代穿的短上衣叫“襦”,冬天穿的有裘、袍等。

平民只能穿褐或布衣。

上古没有棉花,布也是毛或麻制成的,但比褐要细一些,所以成为读书而未做官的人的常服。

因此,“布衣”也就成了这些人的代称。

下衣——古人穿的下衣主要有裳、绔、裈等。

裳就是裙子,古代男子也穿裙子。

绔也写作“袴”,与今天的裤子并不一样。

与现在裤子差不多的是裈。

深衣——又叫袍服,是官员及士大夫的常服,也可用作礼服。

不分男女,不论尊卑都能穿。

鞋——有履、屦、屐、屣等,无非是草木皮丝质的,都比现代的要粗糙。

衣料——除了毛、麻、皮等,还有总称为“帛”的各种丝织品,但那都是达官贵人才能穿的,一般人是穿不起的。

褐衣是粗布衣服。

主要的佩饰——古人最重要的佩饰是玉。

璧是古代贵重的瑞玉,它和圭、璋合称“三玉”,自夏商开始,就作为礼器使用,至春秋战国时盛行,秦汉以后渐改作装饰品。

除此之外,还有瑗、环、玦等。

环常作为妇女的佩饰。

这些圆玉在礼仪中都有特殊用途,如国事访问时以璧为凭信,诸侯召见卿、大夫、士时以瑗为凭信,断绝君臣关系以玦表示,重新召回绝交的人以环表示等。

冠礼——古代举行冠礼,一共加冠三次。

第一次加的冠叫缁冠,意味着占有统治权;第二次加的冠叫皮弁,意味着有军事权,所以加皮弁的同时往往佩剑;第三次加爵弁,意味着有了祭祀权。

古代冠是身份和权力的象征。

古人戴的帽子——古代贵族男子所戴的普通帽子叫“冠”,后代“冠”又泛指一般的帽子。

“冕”是天子、诸侯、大夫在祭祀时戴的。

汉代以后,只有皇帝才能戴这样的冕,所以后代称皇帝即位为“加冕”。

“胄”是打仗时戴的,在秦汉以后又叫“兜鍪”,后代又叫“盔”。

古代平民不能戴冠,只能戴类似以后的头巾之类的东西,称为“帩头”等。

比平民地位更低的奴仆,则仅能以青布束头,所以奴仆又称为“苍头”。

古代衣食住行的文学常识

以下是 7 条关于古代衣食住行的文学常识:

1. 古人的衣服那可讲究了!就说那汉服,宽袍大袖,多有韵味啊!你想想看,穿上汉服走在街上,那感觉,就像穿越回了古代,得有多拉风呀!像电视剧里演的那些才子佳人,穿着漂亮的衣服,吟诗作对,多浪漫啊!

2. 吃的方面也很有意思哟!古人虽然没有现在这么多五花八门的美食,但他们的饮食也很有特色呢。

比如说各种精致的糕点,那可是流传了好久。

你难道不想尝尝古代贵妃们爱吃的点心是什么味道吗?想想都让人垂涎欲滴呀!

3. 再来说说住。

古人住的房子可不一般,那四合院,多有气派呀!一家人住在里面,热热闹闹的。

那感觉就像是一个温暖的小窝,让人好羡慕!这不就跟我们现在渴望有个温馨的家一样吗?

4. 出行的话,古人大多靠走路或者骑马。

嘿,你想想看,骑在马上奔腾的感觉,多潇洒呀!就像武侠小说里的大侠一样,威风凛凛!不像咱们现在,出门就坐车,都体会不到那种潇洒了。

5. 古代女子的装扮也很值得一提啊!那满头的珠翠,多漂亮啊!插在发髻上,一走一晃的,多迷人。

跟现在的那些饰品比起来,也毫不逊色呢,你说是不是?

6. 古人对于饮食的礼仪要求可严格了呢!吃饭的时候要坐得端正,不能乱说话。

哎呀,这可真是比咱们现在还讲究呀!咱们现在吃饭有时还会打闹呢,跟古人比起来,真得学学他们的规矩呀!

7. 还有那古代的床铺,雕刻精美,工艺精湛。

睡在上面,仿佛都能做一个美美的古代梦呢!这可比咱们现在的床有感觉多了呀,你说呢?

我觉得古代的衣食住行充满了魅力和独特之处,值得我们好好去了解和感受呀!。

宋代社会生活细节一、人们的衣食住行衣:宋代服饰体现了等级性和不同的行业特点。

衣料也有较大的变化,由麻布向棉布发展,麻布还是最主要的衣料。

食:宋代食品种类很丰富。

南北饮食交流普遍,但总的来说,北方以面食为主南方主要吃米饭。

茶和酒是常用的饮料。

住:城市居民住瓦房,农民住茅屋,官僚、地主和富商住园林式住宅。

各种家具种类繁多,而且高脚家具广泛使用。

行:宋人代步的工具分为水陆两大类,主要有轿、车、马、骡、驴、牛、驮。

大海船还有指南针。

二、城市文化生活1、瓦舍:城内设有多处供居民娱乐的场所。

宋代全国各地的茶肆应该数不胜数,与之相关也产生了多种社会角色和行业。

茶肆是随着饮茶在社会生活中日益普遍化而出现的一种专门行业,坊肆数量众多,人流杂处,往往体现出市民社会生活方方面面的特征,有很强的社会性和公众性。

宋初灭蜀时,后蜀宫中金银玉器书画全部都被宋军收藏,“太祖阅蜀宫画图,问其所用,曰,以奉人主尔。

太祖曰,独揽孰若使众观邪?于是以赐东门外茶肆”。

他认为把图画挂在茶社能与民众一起观赏,可见茶肆在社会生活中接触平民的广泛性。

茶肆除了经营茶饮,或为其他行业提供场地和多收费的由头外,还会随着时节经营一些其他物品。

如《东京梦华录》卷二记汴京潘楼东街巷的“茶坊每五更点灯博易买卖衣服图画领抹之类,至晓即散”。

叶梦得《石林记》:“余绍圣间春官下第,归道录壁县,世以为出奇石。

余时正病中,闻茶肆多有求售。

”南宋杭州“自旧夕冬孟驾回,……天街茶肆渐已罗列灯球等求售,谓之灯市,自此以后,每夕皆然”。

说明茶肆在元宵节前亦同时经营灯市。

中国古代社会的衣食住行与生活品质中国古代的社会,历经了漫长的时期,形成了独特的文明和社会制度,而在这些制度之中,衣食住行是人们生活中不可或缺的一部分。

古人对于衣食住行有着非常严格的规定和要求,这些规定和要求的出现,往往是由于环境、文化、人口等方面所带来的考虑。

饮食习惯:滋味和营养并重古代的人们在饮食方面非常注重滋味和营养的平衡。

他们认为饮食需要保持清淡,以便于身体吸收,同时也是为了良好的口感体验。

根据史书记载,古代的人们喜欢吃大量的蔬菜和水果,例如黄瓜、萝卜、西红柿、石榴等。

在肉食方面,人们最喜欢的是羊肉、牛肉、鹅肉和鸡肉。

然而,在古代的时期,食物品种和食用习惯都有规定和限制,例如在宋代,官府禁止民间食用野生动物和食品,而在唐代则规定每家每日必须使用“细粮”而不能使用过多的粗粮。

此外,还有一些规定,例如春季可以食用百花、夏季不可以食用生冷食品、冬季可以食用腊味等,这些规定往往与当地的气候、人口和文化等因素有关。

服饰:地位的象征和情感的表达古代的服饰也是一个非常重要的方面。

服饰不仅仅是为了遮羞和保暖,它更多的是代表了一个人的地位、婚姻状态、职业等,同时服饰也可以表达一个人的情感和文化背景。

古代人们在服饰方面注重细节和华丽程度,越是地位高的人,其服饰也越为华美。

例如汉代官员的服饰中,有一种叫做“青衣”的服饰,这种服饰需要使用高级的织物制造,并且需要配合特定的饰品,以显示出官员的地位和权力。

古代的女子服饰则更加的注重细节和优美的设计,例如在唐代,女性都需要戴有丝绸和金线织成的发饰,这是表达出其对于美好事物的追求。

同时,也有一些规定,例如女性在婚姻过程中需要穿着“新嫁女”衣服,这是为了表达出她们对于婚姻生活的期望和愿望。

居住环境:生活品质和文化背景居住环境也是人们生活中不可或缺的一部分。

古代的人们在居住方面往往选取一个舒适、安全的环境,同时也是根据当地的文化背景和人口状况来选择。

例如在唐代,许多富有的人都居住在别墅中,这些别墅一般都位于山中或者水边,以取得更好的生活品质和环境资源。

中国古代的衣食住行饮食习惯:中国有一成语叫做饔飧不继,原因就是古人一日两餐,第一顿饭叫朝食,也叫饔(yōng)。

太阳行至东南方,其时间称为隅中,隅中之前为朝食。

《鞌之战》:“余姑翦灭此而朝食。

”《项羽本纪》:“旦日享士卒,为击破沛公军。

”旦日指一大早,本不是吃饭的时间。

项羽提前开饭,表现了他的心情。

第二顿饭叫哺(bǔ)食,又叫飧(sùn)。

时间在申时。

饔飧连言是一天的饭食,所以也代表自己做饭吃。

如《孟子》:“贤者与民并耕而食,饔飧而治。

”饔是熟食,意思是现做好的饭,而飧是食之余,只是将朝食吃剩下的饭热一下吃掉。

古人每天两餐,又是日出而作日入而息,所以古人没有睡午觉的习惯。

《论语·公冶长》:“宰予昼寝,子曰:朽木不可雕也。

”昼寝在两餐饭之中,如果睡觉,那么这一天就什么也干不成了。

中国古代的科举考试科举制度是中国封建社会选拔官吏的一种考试制度,起源于我国的隋代隋文帝时期,制止于1905年,这一制度一直实行了1300多年。

在这1300年中,科举制度为我国古代封建社会选取了大量的人才,历史上很多有杰出贡献的人,都出身于科举。

但是随着这一制度的僵化和历史的进步,这一制度由先进而最终成为了一段历史。

科举制度全盛和完备则在明清时期,所以我们重点介绍以明清时期为主。

明清科举制度在考试的等级上固定为院试、乡试、会试(殿试)三级,分别录取秀才、举人、进士。

下面我们就对此进行一一的讲授。

关于秀才的考试秀才是明清时期参加最初一级的科举考试的并且合格后所取得的资格,正式称呼是什么?是生员,又叫诸生、庠生、俗称秀才。

院试由中央政府委派的官员主持,明代称之为提督学院,或提学道;清代称之为学政、俗称学台。

由中央政府各部的进士出身的官员担任,三年一任,每省一人。

由于考试特别的重要,所以学政无论原有官职品级的高低,地位与本省的总督、巡抚平等。

学台衙门在省城,但是院试并不在省而在府。

学政依次要到省属各府分别考试童生和生员叫做“案临”。

古诗词里的衣食住行古诗词是中国文化的精华,一直流传至今,它们所描绘的人物、场景和生活等实际上也反映了古代中国的一些历史和社会文化知识。

本文将以“古诗词中的衣食住行”为标题,全面展示古代中国衣食住行的特点及其对现代的影响。

从古代古诗词中可以清楚地看到衣食住行是古代中国的基本生活需求。

古人用朴素的言语来描述自己的日常生活,衣食住行成为古诗词中经常出现的景物,也是大家最关注的生活细节。

著名诗人柳永在他的《木兰辞》中描写了一位乡村女子:“做家务操黄绢,汲水结网脱稻穗。

”这里描写的就是古代乡村女子的日常生活,从田间汲水结网脱稻穗到家里操黄绢,突出了古代中国生活的劳动艰辛和贫困苦楚。

古代的衣食住行也反映了当时社会的程度。

当时的衣食住行比较简单,古人仅仅依靠自己劳动来满足日常需要,穿着简朴,居住简陋,食物则基本为什么当地的农作物。

古人把自己的日常所需当成了一件宝贵的礼物,在诗词中,古人经常表达着尊重自然与满足自己的需求的满足之情,如曹植的《咏柳》中他描写青秋的田园风光:“垂杨春水绿,葭菜晴风清。

”古人对于自然的表现出满足的心态,让人浮想联翩,也反映了古代社会的生活水平,以及贫穷农民的生活状态。

衣食住行是古代中国生活的基本需求,古诗词中提及的衣食住行,也反映了中国古代社会的生活状况。

在古代社会中,衣食住行很简单,而现代社会的发展使人们的生活水平大大提高,衣食住行向更高的层次发展,更贴近当下人们的实际需要。

此外,现代社会也出现了各种各样的衣食住行方式,满足了不同层次社会人群的需求。

古代中国的生活文化已经被深深地融入到现代社会中,从而影响着现代社会的发展。

综上所述,古代中国的衣食住行对现代人来说既是一种习俗,也是一种生活文化。

从古诗词中可以看出,古代中国人民依赖自身劳动来满足日常生活的需要,生活的程度较低,但他们也以文学的方式展现出满足自己需求的喜悦之情。

而在今天,我们也应该以古老的文化中存在的衣食住行作为一种做人准则,努力改善自己的生活状况,但也要注意不要过于放纵自己,从而忘记了承担社会责任的义务。