走近古人的生活衣食住行

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

汉朝人的衣食住行观后感

衣食住行中有:“礼”

本书中的衣主要指服装和佩饰,包括头衣、体衣、足衣、佩饰。

《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载:“简四四‘美人四人,其二人楚服,二人汉服’”中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度。

中国作为衣冠上国、礼仪之邦,古代人从头到脚,每一件服装配饰包含礼仪规则,对于衣服的制作和穿着无一不彰显对“礼”的重视,冠、帽缨,钗环等是古代人看重的衣物,其背后代表的礼仪规则更是不敢破坏,作者列举众多古人对衣冠的重视,印证了对礼的重视。

例如子路系冠缨被敌人杀死的故事。

作为一个吃货,格外关注食物的部分。

作者对古人食物和食器的描写和讲述,简直是让人眼花缭乱,古人对吃的追求非常的讲究一点也不凑合。

吃饭、吃肉、喝酒、调味等等庖厨之事,事事皆有出处。

绿蚁新焙酒,红泥小火炉,想想都是如此美妙。

衣食住行中有:“阶级”

古代民生的四大要素中,每一样都有阶级的划分,衣服的材质到款式,食物的稀缺,出行车马的配备,房屋的建造都有严格等级划分,等级森严不可逾越。

读完让人不禁感慨,古人在生活中为自己设置如此多的门槛,一条银河般划分出两种不同阶级。

杜甫诗云:朱门酒肉臭路有冻死骨,诚不我欺。

衣食住行中有:“诗词歌赋”

以众多诗词赋等诗文印证衣食住行四个方面的古代风采。

读完之后也熟悉关于服装、配饰、食物等诗句,以古代文化印证古代的生活,两者更增阅读乐趣和知识性。

本书可读性最美的部分就是作者引用的“诗词歌赋”,古代诗人是让人最最佩服的,他们把生活中吃喝玩乐,衣食住行每一样都写入诗中,为我们留下宝贵的文化资料,为我们查询古人的生活留下痕迹。

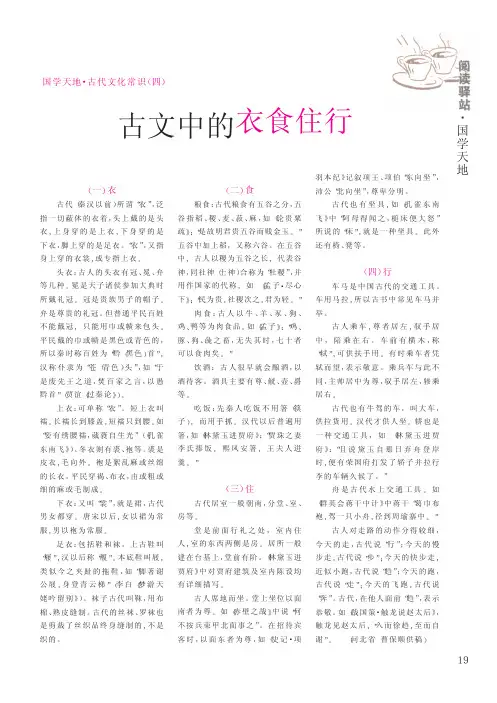

第七节中国古代日常生活文化一、衣食住行:1.衣:衣裳——一般是交领大袖,衣领直接连着左右襟,汉民族一般是左襟压右襟。

裳的结构类似裙子,上玄下黄的衣裳制,来源于对天地的崇拜,也是最高级别的礼服形式。

上衣——古代穿的短上衣叫“襦”,冬天穿的有裘、袍等。

平民只能穿褐或布衣。

上古没有棉花,布也是毛或麻制成的,但比褐要细一些,所以成为读书而未做官的人的常服。

因此,“布衣”也就成了这些人的代称。

下衣——古人穿的下衣主要有裳、绔、裈等。

裳就是裙子,古代男子也穿裙子。

绔也写作“袴”,与今天的裤子并不一样。

与现在裤子差不多的是裈。

深衣——又叫袍服,是官员及士大夫的常服,也可用作礼服。

不分男女,不论尊卑都能穿。

鞋——有履、屦、屐、屣等,无非是草木皮丝质的,都比现代的要粗糙。

衣料——除了毛、麻、皮等,还有总称为“帛”的各种丝织品,但那都是达官贵人才能穿的,一般人是穿不起的。

褐衣是粗布衣服。

主要的佩饰——古人最重要的佩饰是玉。

璧是古代贵重的瑞玉,它和圭、璋合称“三玉”,自夏商开始,就作为礼器使用,至春秋战国时盛行,秦汉以后渐改作装饰品。

除此之外,还有瑗、环、玦等。

环常作为妇女的佩饰。

这些圆玉在礼仪中都有特殊用途,如国事访问时以璧为凭信,诸侯召见卿、大夫、士时以瑗为凭信,断绝君臣关系以玦表示,重新召回绝交的人以环表示等。

冠礼——古代举行冠礼,一共加冠三次。

第一次加的冠叫缁冠,意味着占有统治权;第二次加的冠叫皮弁,意味着有军事权,所以加皮弁的同时往往佩剑;第三次加爵弁,意味着有了祭祀权。

古代冠是身份和权力的象征。

古人戴的帽子——古代贵族男子所戴的普通帽子叫“冠”,后代“冠”又泛指一般的帽子。

“冕”是天子、诸侯、大夫在祭祀时戴的。

汉代以后,只有皇帝才能戴这样的冕,所以后代称皇帝即位为“加冕”。

“胄”是打仗时戴的,在秦汉以后又叫“兜鍪”,后代又叫“盔”。

古代平民不能戴冠,只能戴类似以后的头巾之类的东西,称为“帩头”等。

比平民地位更低的奴仆,则仅能以青布束头,所以奴仆又称为“苍头”。

秦朝的衣食住行一、宫室座次先秦时期,人的住宅可以统称为宫或室,二者是同义词。

若区别开来,宫为总名,指整所住房,也包括环绕着住房的围墙。

而室只是其中的一个居住单位,即指住室。

到秦汉之后,“宫”才变成帝王住所的专称。

秦汉以后,封建帝王大修宫殿,高官显贵也大兴土木,宫室结构更加复杂宏大,其等级观念也日益得到强化。

以至后来对于建筑的规模,大至房屋的间数、高度,小至装饰纹样、色彩,都根据主人身份的等级高低作了明文规定。

二、坐立行走席地而坐是古人的起居习俗,其由来已久,远在商周时期就已如此。

其延续时间也很长,至少保持到唐代。

古人坐的姿势是两膝着地,两脚脚背朝下,臀部落在脚踵上。

如臀部抬起上身挺直,就叫跽,又称长跽,是将要站起来的准备姿势,也是对别人尊敬的表示。

还有一种极随便的坐法,叫“箕踞”。

其姿势为两腿分开平伸、上身与腿成直角,形似簸箕。

如有他人在场而取箕踞的坐姿,是对对方的极不尊重。

《史记》记载荆轲刺秦王未遂,“自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂”,反映了荆轲对秦王的傲视。

所以一般情况下,要求“坐毋箕”在一些特定的场合,卑者、贱者、晚辈、主人要按照礼法的规定,用趋,即快步行走的方式向尊者、贵者、长辈、宾客表示恭敬。

《论语》载,一次孔子应鲁君诏去接待外邦贵宾,他神色庄重,不但拱手弯腰,而且“趋进,翼如也”,意思是快步前行,肥大的袖子自然飘起,姿势漂亮得像舒展双翅的飞鸟。

这是宾礼中的“趋”。

另一次,孔子去朝见鲁君,上殿跪拜如仪之后,“没阶”(走下整个台阶),又“趋进,翼如也”,再返归班位。

这是朝拜时的趋礼。

三、衣冠服饰1.冠冕冠是一般贵族男子所带的帽子。

古代男子20岁举行冠礼后,冠就成了已经成人的标志,所以公开场合都要戴冠。

该戴冠而不戴是非礼的行为。

古代除儿童和少数民族外,庶人与罪犯也不戴冠,故士人摘冠就有降低身份的意思。

《汉官仪》云:“帻者,古之卑贱执事不冠者之服也。

”帻就是包束头发的巾,庶人佩戴的帻一般是黑色或青色的,因此秦称百姓为“黔首”;汉称仆隶为“苍头”。

古代的衣食住行是一项复杂而精彩的学问,披发左衽作为古代汉服的一种着装方式,涉及到了古代服饰文化、礼仪制度、社会地位以及生活习俗等方面的知识。

通过了解披发左衽,我们可以更深入地了解古人的生活方式和社会风貌。

一、披发左衽的起源及含义披发左衽作为古代汉族男子的一种传统着装方式,其起源可以追溯到周朝。

在《尚书》中就有记载,周人披发衣服,右衽而左衽,表示一种崇尚礼仪、遵循传统的精神。

在后来的历史发展中,披发左衽逐渐成为汉族男性着装的标志之一,也反映了我国古代社会的等级观念和礼仪制度。

二、披发左衽的穿着方式及含义1. 披发:披发是指男子将头发披散于肩上,而不是束起或盘起来。

这种着装方式体现了古代汉族男性的朴实和随性,在一定程度上也代表了一种自由和随意的生活态度。

2. 左衽:左衽是指服装的开口在左边,左襟在上。

据史书记载,这种着装方式是受到儒家思想的影响,儒家强调君臣之道和礼仪制度,左衽即体现了臣子对君主的尊崇和顺从。

三、披发左衽的社会地位象征在我国古代社会,人们的着装方式往往能够反映其社会地位和身份。

披发左衽的穿着方式除了代表了古代汉族男性的朴实和崇尚礼仪外,也与帝王权威及朝廷官员的等级有关。

在古代社会里,汉族男子如果穿着得体并符合礼仪制度,也就意味着他们具备了一定社会地位和尊严,能够得到他人的尊重和认可。

四、披发左衽在日常生活中的运用在古代的日常生活中,男子穿着披发左衽的场合并不限于朝廷上下,其实贯穿于他们的整个生活。

在家中、社交活动、出行等各种场合中,男子们都会以披发左衽的着装方式示人,以展现他们对传统礼仪的尊重和遵从。

五、披发左衽在汉族服饰文化中的地位披发左衽的穿着方式是我国古代服饰文化中的一个重要组成部分,也是我国传统文化的重要符号之一。

在汉族服饰文化的长期发展中,披发左衽一直是受到人们喜爱和推崇的着装方式,在影响了后世的服饰风格的也传承了我国古代的礼仪文化精髓。

六、现代社会中披发左衽的传承与创新随着社会的发展和文化的交流,披发左衽的传承和发展也面临着新的挑战和机遇。

中国民俗文化的中的衣食住行中国历史悠久,文化灿烂,民族众多,在五千多年的历史进程中形成了丰富多彩的民风民俗,多元民俗文化如尘峰叠起,让中国文化显得更加错落有致,回味无穷。

其实,民俗文化不是一个多么高深的概论,它其实就实实在在地流传在人们日常平凡而普通的生活中,与我们的衣食住行密切相关。

今天,我们选修课的第一次课,就来谈谈中国民俗文化的中的衣食住行。

时间关系,不可能面面俱到,我主要讲的内容是中国古代居住和出行民俗。

首先,我想先用一个大家熟悉的成语来引入今天的第一个专题:“登堂入室”“登堂入室”与古代房屋格局“登堂入室”见《论语·先进》篇:“子曰:,由也升堂矣,未入于室也。

?”译成白话是,孔子说:子路(子路名由)学问已经不错了,只是还不够精深罢了。

为什么明明是说“堂和室”,怎么和学问扯上关系了呢?我们要就从了解古代房屋格局入手。

古代的“堂”指正厅,“室”指内室。

古代房屋的格局,就是先入门再升堂最后入室,后来“登堂入室”转义用来表示做学问的几个阶段。

“登堂入室”犹如今天的俗话“到家”,比喻学问达到了精深地步。

要深入理解这个成语的表达,我们就必须了解古代的房屋格局。

中国古代建筑的发展,经历了一个漫长过程。

原始人最早利用天然崖洞避风挡寒,后来逐渐发展出在平地上建造浅穴式的房屋。

再进一步发展,有了地上建筑,用版筑方法立墙,用木料建造屋顶。

随着部落的扩大,兴建城市,宫廷和贵族的房屋建筑逐渐讲究起来。

周代时,房屋建筑已形成明确的格局,结合出土遗址和古文献记载可了解当时的情况。

贵族的住宅用墙垣围住,垣有门,门内为庭,即院子。

讲究的住宅还要设一道二门,即闺,又叫寝门。

大门与二门之间的院落为外庭,二门以内的院落为内庭。

从大门走过庭院,就来到居住的主体建筑前。

主体建筑由堂、室、房组成,都建在高台上,一般都是坐北朝南。

堂在最前面,“堂下”是庭(内庭),堂在高台上,堂前有阶梯,一般左右各一,称西阶、东阶。

古人在室外尊左,因此西阶是宾客走的。

5.1走近古人的生活衣食住行

知识目标

1、了解中国古人的衣食住行,认识其中的著名作品;

2、对古代各个时期的艺术概况有一个初步的了解。

能力目标

培养学生从历史的角度出发,对各个不同时期的与衣食住行相关的艺术进行分析,培养学生的审美能力。

情感目标

培养学生热爱民族文化,激发学生的民族自豪感和自信心。

教学重点

赏析与衣食住行相关的艺术,体会古人的生活方式。

教学难点

以点盖面,重点讲述具有代表性的作品及其社会背景。

教具

教材、多媒体影像课件。

学具

课本、课外学生自已收集的相关资料、图片。

学法指导

欣赏法、讨论法

教学过程

一、导入

谁的生活能离得开衣、食、住、行呢?

千百年来,我们的祖先在衣、食、住、行的日常生活里,精心设计,热情创造,将澎湃的生命化作了生活艺术的结晶、依靠智慧使生活艺术化,更使艺术生活化。

二、新授

提问:同学们,你们知道有关于古人的衣食住行是怎样的?

生答后师总结:

A、衣是指古人的服装,古代达官贵人着丝绸的服装,老百姓着布衣。

B、食是指古人的饮食器具,最早有陶、鼎等,后又有了瓷器。

C、住是指与古人的起居相关的家居、家具及其审美,如明清家居、家具等。

D行是指与古人出行相关的舟、船、车、马等。

在欣赏过程中,我们既可从造型、纹饰、色彩、材质、技艺等方面领略设计的实用与美观,又可以从中探究当时的历史背景、文化状态、宗教礼仪等更深层面的东西。

课件展示:

①从秦汉时期的丝织品图片开始至明清织绣的服装为止,准备一个系列的图片,重点放在清代丝织品的服装上,着重讲解清帝王龙袍便服。

后妃的服饰也可以准备一些配合使用。

②南通蓝印花布服装图片、花布手工制作过程图片、历史上常用的花布图案。

③南京云锦图案、云锦服饰。

中国是多民族的大家庭,服饰具有多样性,这其中不乏多种经典服装。

课件展示(二):食

“民以食为天”,跟食有关的器物,有青铜的食具,酒具,盛水器等,青铜是人类历史上的一项伟大发明,是世界冶金铸造史上最早的合金。

红铜加入锡,铅,成为一种新的合金,这种合金历经几千年的化学反应,其表面出现一层青灰色的锈,所以今人称之为“青铜”。

瓷器脱胎于陶器,由于它的轻便,一直被沿用至今。

世界上许多民族的祖先,在不同时期,不同环境,不同文化背景下,各自都独立地发明创造了陶器,惟有瓷器是由中国人发明,在公元五六世纪前后陆续传播到世界各地。

课件内容:

①各类青铜器图片若干,重点讲解鼎类的社会背景及鼎在那个年代的意义,着重赏析《司母戊大方鼎》。

②瓷器图片若干、重点图片为清代的一至二幅精美瓷器图片。

重点放在元清花瓷(讲一个瓷器即可)厦清代的一个精品瓷器上,主要从造型到胎质、图案、釉色等方面加以阐述。

课件展示一部分瓷器图片,请同学们谈一谈其材料内容及特色是怎样的。

课件展示:

①准备历代古人起居的房屋图片若干(带有环境的图片几幅)。

典型的明清皇宫(故宫)图片几幅,江南典型的家居图片若干。

②明清家具图片若干

明清家具,在国际上素有“艺术家具”、“文人家具”之美称,其艺术造诣如此之高,与当时的文人雅士直接参与设计和监制有关,加之均采用紫檀、黄花梨、楠木等名贵木材制造,使之更显尊贵高雅。

故宫太和殿体现了皇家的居住,他们的“大客厅”的布置方式。

另一重点讲解江南厅堂的布置及讲究的摆设和皇家大殿形成对比,让学生自己作个小结。

课件展示:

1、由舟到船的过渡型图片若干。

(若找不到系统的图片,找一些典型的图片也可)

2《清明上河图》长卷图片(要求完整)。

《清明上河图》展现了老百姓的“行”,虹桥一段是《清明上河图》最热闹的部分,一艘大船正欲通过拱桥下,因桅杆太重,放下时有些困难,而水流又急,使得船夫们显得有些紧张,有的正使劲撑,有的用长杆抵住桥洞的顶,以防冲撞。

在桥上、河岸上,有骑马的,乘轿子的,赶驴车的,手推独轮车的、无不体现了宋人的“行”。

3 铜车马、轿子图片。

《铜车马》通高106 2厘米,长317厘米,1980年陕西省临潼县秦始皇陵西侧出土,这件青铜车马,是秦代仪仗的一个缩样,显示了秦皇一统天下的气慨,闪耀着威武和胜利的光芒。

在中国社会的发展中,代步工具始终没有太大的进展,一直是马车,马匹及由舟到船的变化,约在南宋以后才有了轿子短途出行可以乘坐。

三、作业

赏析结束后要求同学们写30~50个字的小评论,供师生、同学问交流使用。

四、评价建议

1、通过本课的学习,对与古人衣食住行相关的艺术形式是否有了一个初步的认识?

2、能否对赏析过的重点作品有一个客观的认识与正确的评价?

3、在赏析过程中能否形成自己的观点,并与同学们交流感受,敢于发表自己的见解?

4能否通过以上的学习,对今后所见类似作品能予以客观的认识与评价?

五、教后感

与古人衣食住行相关的艺术形式内容非常多,如果系统地从历电角度来进行讲解显然时间是不够的,只能采取以点盖面的形式,采取积极的教学方式(即师生互动、生生互动的教学模式)进行教学。

这就要求教师在课前做好人量的准备工作,如图片收集要有一定系统性、典型性,选出具有代表意义的作品加以评析。

另外文字资料(如社会背景等要丰富详实并做好课件),如果不为本课多做准备,做好准备工作,那幺本课则容易上得散乱无序,学生的学习就谈不上系统性、典型性,易流于形式。

课件的准备有着重要的意义,它可以在短时间内展示大量图片,并能直观的、快速地浏览,形成图片的系统,加上文字资料,配合精讲,讨论则易于达到事半功倍的教学效果。